|

GIANNI CASTAGNERI, 30 ANNI DI MISURE

METEOROLOGICHE A BALME (VALLI DI LANZO, TORINO)

Daniele Cat Berro, SMI / Redazione Nimbus

1° aprile 2025

Oggi facciamo gli auguri allo "storico" socio

SMI Gianni Castagneri, da sempre vicino alle attività della nostra

associazione, attento cultore della montagna e per anni sindaco del

piccolo paese di Balme (Alpi Graie, Torino).

Sono passati esattamente trent'anni da quando, il 1° aprile 1995,

prese in carico per conto del Servizio Idrografico e Mareografico

Nazionale / Ufficio Idrografico del Po i rilievi quotidiani delle

precipitazioni, dell'altezza totale del manto nevoso e della neve fresca

in questa bella località a 1450 m nelle Valli di Lanzo, a pochi

chilometri dal confine con la Francia e sovrastata dalle imponenti "Uje"

di Ciamarella (3676 m), di Bessanese (3604 m) e di Mondrone (2964 m).

Balme - frazione Cornetti, marzo 2025: Gianni Castagneri durante la

misura manuale mattutina delle precipitazioni raccolte al pluviometro.

Sullo sfondo, alla testata della Val d'Ala di Lanzo e al confine con la

Francia, la sommità dell'Uja di Bessanese (3604 m).

Qui, peraltro, le misure meteorologiche

iniziarono già nel lontano giugno 1876 per iniziativa di padre Francesco

Denza e del Club Alpino Italiano, nel quadro della

"Corrispondenza Meteorologica Alpino-Appennina" (in seguito

trasformatasi in Società Meteorologica Italiana), riprendendo poi nell'ottobre

1913 per opera del neonato Servizio Idrografico dopo un'interruzione di

21 anni (inizio delle misure continue nel 1929, invece, per quanto

riguarda la neve).

Le misure di Gianni, puntualmente condivise a cadenza mensile con la

redazione di Nimbus, permettono dunque la sopravvivenza di una

lunga serie storica di dati, tra le più interessanti delle Alpi

occidentali italiane soprattutto per l'evoluzione dell'innevamento,

in una fascia di media-bassa montagna in cui il riscaldamento

atmosferico sta sempre più trasformando le nevicate in pioggia.

Il pluviometro manuale di Balme - Frazione Cornetti,

per la misura di pioggia e neve fusa.

Con dedizione e pazienza, Gianni ha proseguito la sua attività fino a

oggi per interesse personale anche a seguito della dismissione - nei

primi Anni Duemila - delle reti di misura manuali e meccaniche del

Servizio Idrografico, sostituite dalle nascenti reti automatiche in capo

alle regioni.

Perché misurare ancora manualmente precipitazioni e innevamento nell'era

dei sensori elettronici? La misura manuale di pioggia e neve

(impegnativa in termini di risorse umane e oggi spesso inattuabile,

peraltro possibile non in continuo ma solo una o poche volte in un

giorno) se condotta con diligenza comporta dei vantaggi in termini di

accuratezza rispetto agli apparecchi automatici, soprattutto in

montagna e in caso di nevicate, consentendo anche di apprezzare

meglio fenomeni che sfuggirebbero alla telemisura (pensiamo ad

esempio a sottili cadute di neve di 1-2 cm che talora sfuggono ai

nivometri a ultrasuoni, o il cui segnale di altezza è talora

difficilmente distinguibile rispetto all'erba sottostante in autunno e

primavera, rendendo difficile la validazione dei dati).

Sia chiaro: non vogliamo apparire anacronistici e nostalgici, giacché

l'automazione e l'evoluzione dei sistemi di misura sono ovviamente

fondamentali nel moderno e capillare monitoraggio atmosferico e

idrologico (che è egregiamente condotto da istituzioni come

Arpa Piemonte,

ente detentore di un'altra stazione, termo-pluviometrica, a Balme-paese).

Ma ci piace ricordare

come anche nell'epoca del telerilevamento e delle rianalisi

meteorologiche a scala globale ci sono ancora qua e là degli

appassionati (ma anche dei professionisti, presso vari osservatori

meteorologici) che come prima attività del mattino si occupano del

"rito" quotidiano delle misure meteorologiche, versando in un

misurino graduato l'acqua raccolta dal pluviometro nelle 24 ore

precedenti, facendo fondere la neve caduta per misurarne l'equivalente

idrico, leggendo l'altezza del manto nevoso e della neve nuova e

annotando i dati su un registro o su un foglio elettronico.

Laddove sia

ragionevolmente possibile mantenerli, i rilievi manuali possono

dunque rappresentare un supporto e un'integrazione delle misure

automatiche, oggi d'altronde fondamentali per garantire un

monitoraggio capillare, continuo e in tempo reale, anche in zone remote

e d'alta montagna prive di presidio umano.

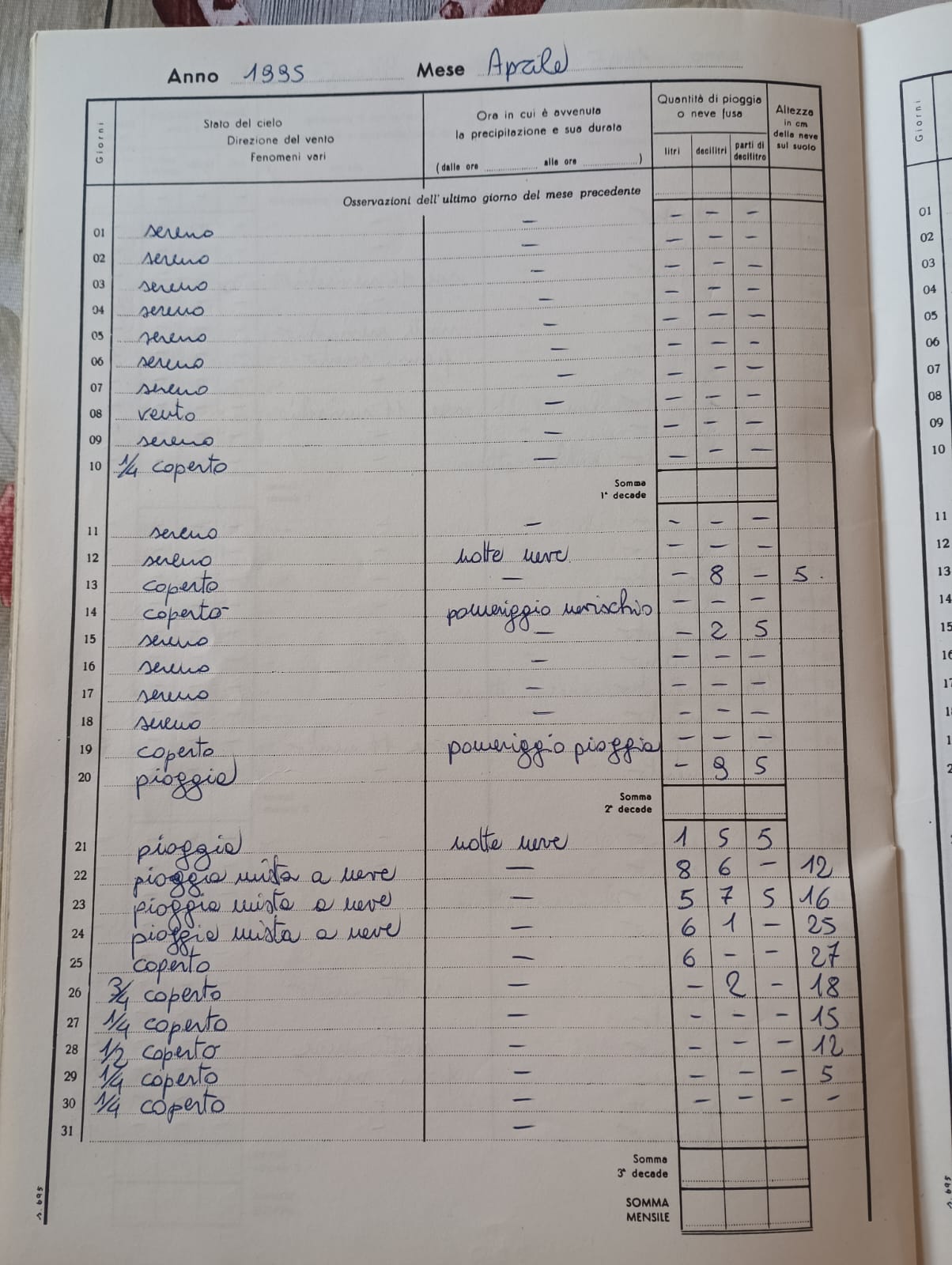

Nel suo primo giorno di attività da osservatore, il 1° aprile 1995,

Gianni rilevò "cielo sereno" e assenza sia di precipitazioni, sia di

neve residua al suolo. Stava infatti terminando un inverno che - dopo la

catastrofica

alluvione di novembre 1994 in Piemonte - si rivelò molto secco, in

attesa di nuove e copiose piogge, e nevicate in montagna, dalla fine di

aprile.

Registro meteorologico di Balme, modello Ufficio Idrografico del Po:

copertina e prima pagina compilata da Gianni Castagneri nell'aprile

1995.

Ma vediamo allora qualche curiosità sul clima di Balme.

Nel trentennio di riferimento standard 1991-2020 risultano in media 1308

mm di pioggia e neve fusa all'anno, con spiccati massimi nelle stagioni

intermedie (prevalente quello primaverile, 178 mm a maggio), 106 giorni

con pioggia e/o neve, 285 cm di neve fresca, e 111 giorni con suolo

innevato per lo più tra fine novembre e metà marzo.

Tra gli estremi giornalieri di tutta la serie secolare, 410 mm di

pioggia durante l'alluvione del 26 settembre 1947, ben 405 cm di neve

totale al suolo il 22 febbraio 1972 e 140 cm di neve fresca il 6 aprile

1969.

Nevicata più precoce il 15 settembre 1972 (12 cm), la più tardiva il 19

giugno 1983 (15 cm), eventi che nel più caldo clima attuale ci paiono

incredibili.

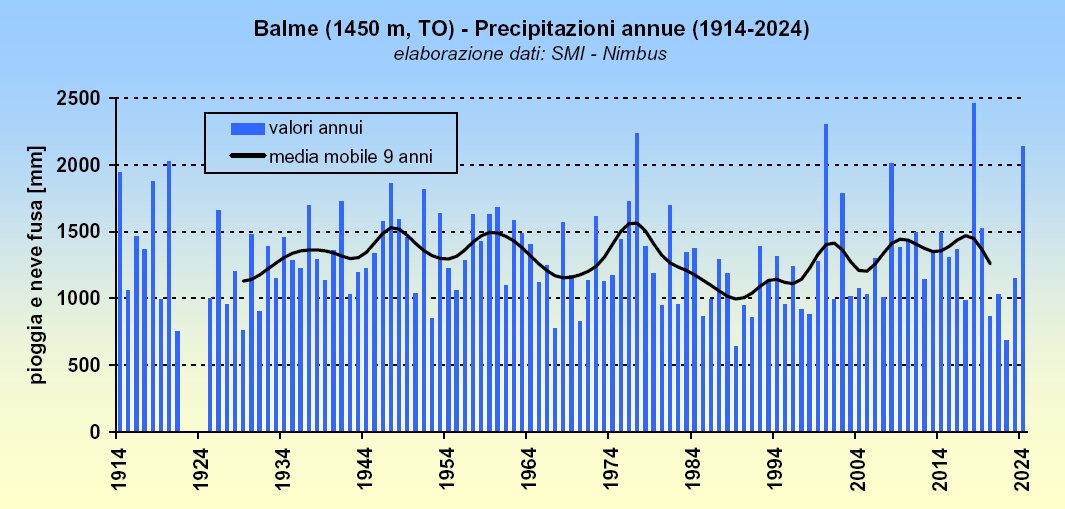

Benché a scala secolare le precipitazioni totali (pioggia e neve

fusa) siano nel complesso stazionarie a Balme, soprattutto dagli

Anni Ottanta l'aumento della temperatura sta notevolmente riducendo

l'innevamento, in termini sia di neve fresca (-28% nell'ultimo

secolo) sia di durata della copertura nevosa (-32%), come attestato pur

tra varie sfumature anche nel resto della regione alpina (vedi gli studi

di

Matiu et al., 2021 per la neve al suolo, e di

Bozzoli et al., 2024 per la neve fresca).

Serie delle precipitazioni annue totali a Balme (pioggia e neve fusa),

serie completa 1914-2024 a eccezione di una lacuna tra il 1922 e il

1924. Al netto di oscillazioni irregolari su scale dell'ordine del

decennio o inferiori - evidenziate dalla linea della media mobile

calcolata su 9 anni con applicazione del filtro di Lanczos - la

serie non mostra tendenze a lungo termine, risultando stazionaria.

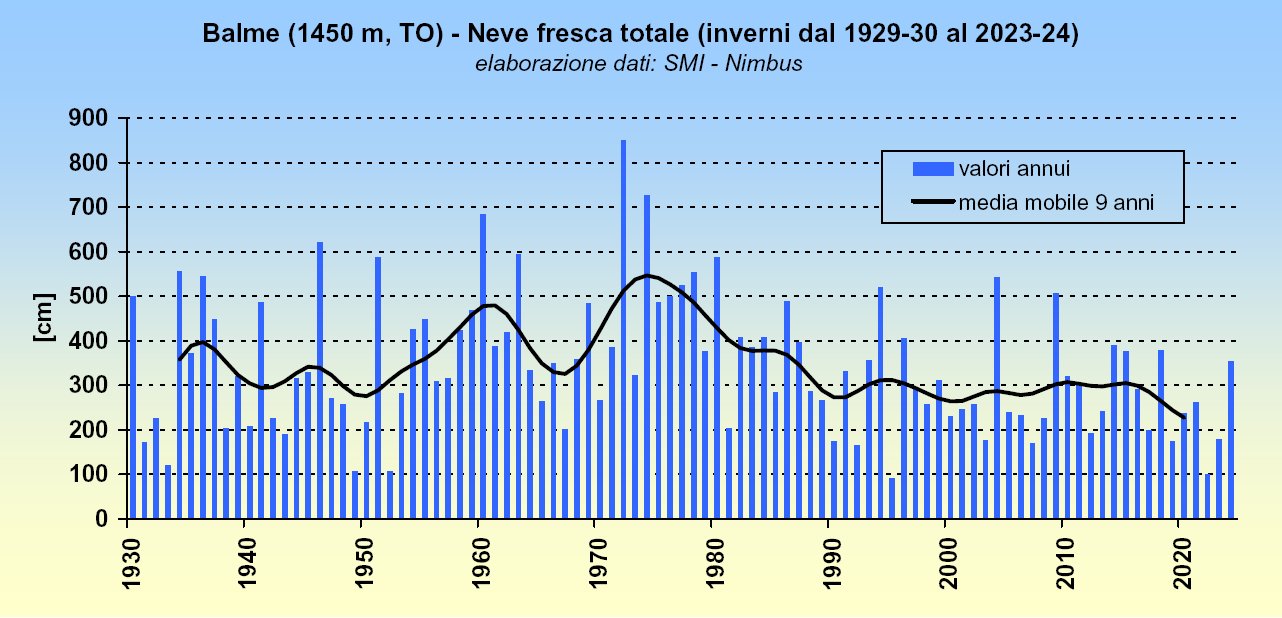

Serie dei totali annui di neve fresca, disponibile con continuità

dall'inverno 1929-30. Per quanto anche in passato non mancassero di

quando in quando inverni poveri di neve, la media mobile raggiunge un

minimo (quasi) secolare proprio negli anni recenti, con il contributo

non tanto di una riduzione delle precipitazioni invernali, quanto

dell'aumento delle temperature che ha trasformato in pioggia parte delle

nevicate di un tempo, soprattutto in autunno e primavera.

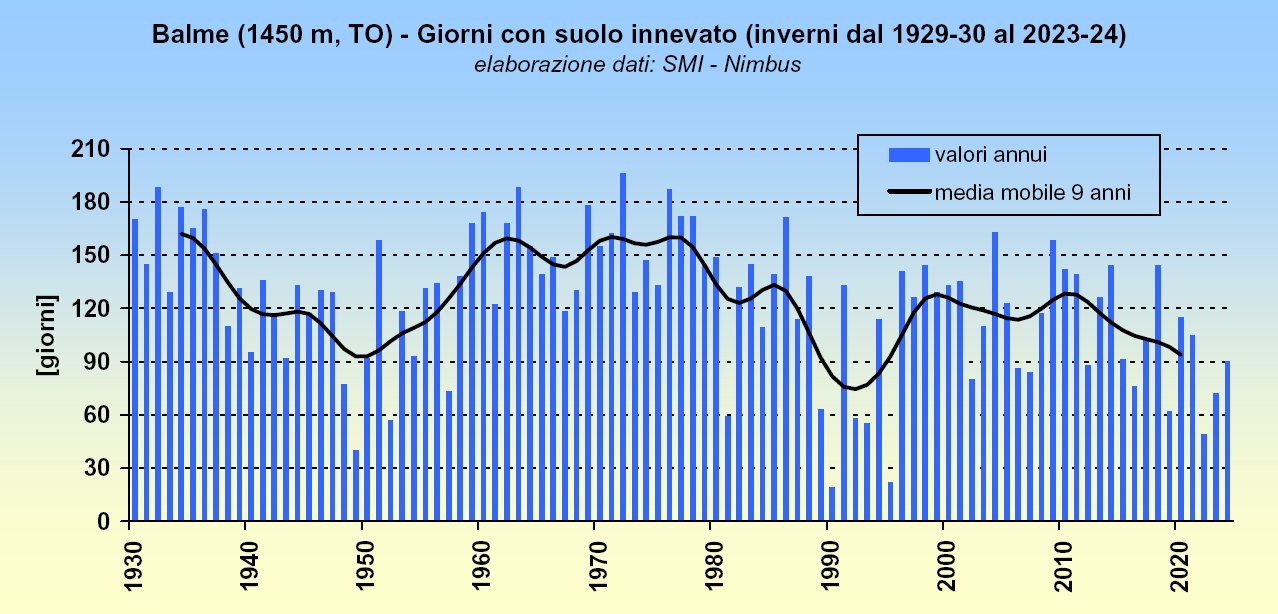

Serie del numero di giorni con suolo coperto da almeno 1 cm di

neve.

Si notano periodi di effimero innevamento già intorno al 1950 e 1990, ma

la riduzione di durata del manto nevoso si mantiene tuttora con una

tendenza netta (-32%) a scala pressoché secolare. La neve, anche

quando cade abbondante, dura meno rispetto alla maggior parte degli

inverni del passato a causa della più rapida

fusione dovuta alle temperature più elevate.

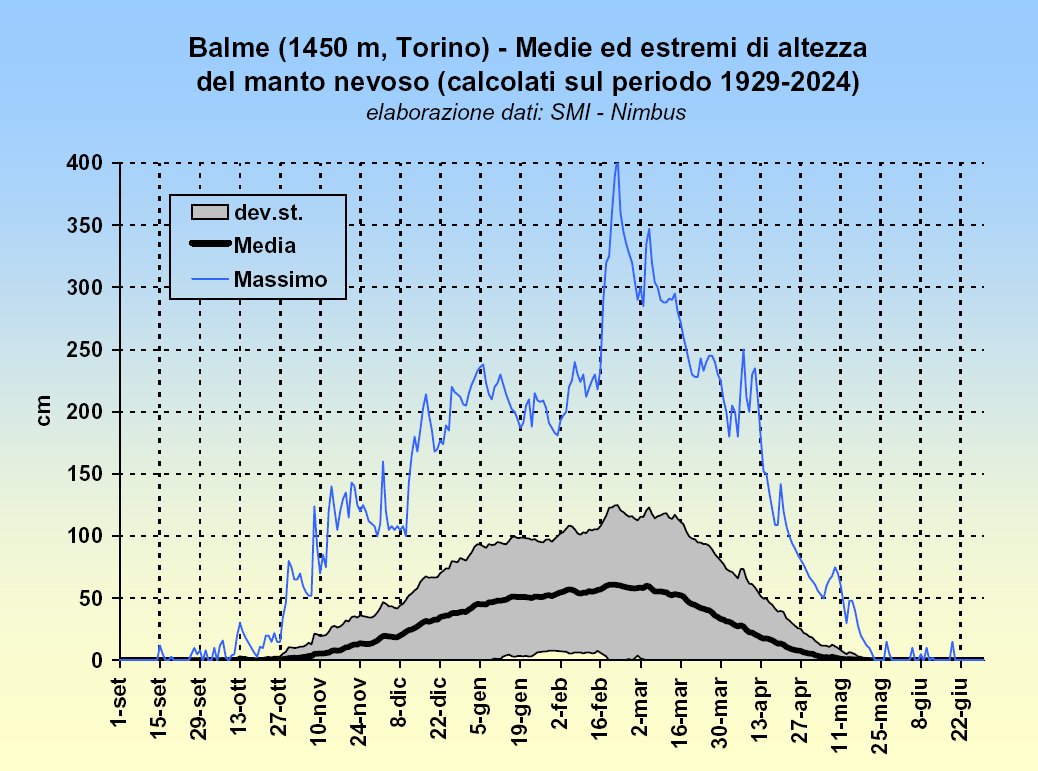

Valori medi, massimi e deviazione standard dell'altezza della neve al

suolo a Balme, calcolati per ciascun giorno della stagione nevosa sui

dati dell'intera serie continua 1929-2024. L'area grigia (compresa tra

le linee di una deviazione standard sopra e sotto la media) indica la

normale (e marcata) variabilità del parametro intorno ai valori medi. Il manto

nevoso comincia solitamente a formarsi nel corso di novembre, culmina

intorno al 20 febbraio (media: 61 cm) per poi esaurirsi in genere entro

aprile, salvo episodi tardivi.

Non ci resta che

augurare a Gianni altri trent'anni di osservazioni, ringraziandolo per

la fedeltà verso la SMI e per l'assiduità nella condivisione dei dati e

di foto che da anni compaiono tra le pagine della cronaca meteorologica

di Nimbus.

|