|

Tra pomeriggio e tarda sera di sabato 29 giugno 2024 violenti

temporali autorigeneranti hanno colpito le Alpi occidentali, con

massimi effetti tra le Valli di Lanzo e il Gran Paradiso, e tra

Cervino, Monte Rosa e Sempione, nonché nelle valli Bavona

e Maggia (Canton Ticino, Svizzera), zone che hanno subito

gravissimi danni per alluvioni-lampo e colate detritiche (5

vittime accertate e 5 dispersi nel comune di Cevio, distretto di

Vallemaggia, Svizzera, e un'ulteriore vittima a Saas-Grund, nel

Vallese).

Le linee temporalesche hanno solo sfiorato le pianure sottostanti in

serata, ma in Alto Canavese (Torino) hanno avuto modo di produrre

episodi distruttivi di grandine e vento.

L'episodio, tra i più rilevanti nel suo genere degli ultimi decenni,

si è esaurito entro le prime ore di domenica 30 giugno, quando

all'alba le prime luci del giorno hanno rivelato appieno la gravità

della situazione.

Distruzione della strada regionale 47 a

valle di Cogne a opera della piena del

T. Grand Eyvia (fonte:

pagina FB Regione Valle d'Aosta).

Cervinia, si lavora per lo sgombero

dell'enorme massa di detriti lasciati

dal T. Marmore (f. Enrico Martinet, La Stampa).

L'impressionante ingrossamento della

cascata del T. Noaschetta, tributario sinistro dell'Orco a Noasca

(Valle Orco, Torino), fin superiore agli episodi storici del 24

settembre 1993 e del 14-15 ottobre 2000 in base a testimonianze ed

evidenze locali, e in ogni caso

eccezionale per la rapidità con cui si è sviluppato, in meno di tre

ore

(f. Danilo Aimonino).

Le cause meteorologiche:

convergenza tra venti da Sud in quota e Sud-Est

al suolo, aria caldo-umida molto instabile

e ricca di vapore acqueo, sbarramento orografico

I fenomeni si sono sviluppati all'avvicinarsi di una

saccatura alle quote della media-alta troposfera sull'Europa

occidentale, con annesso minimo barico al suolo che alle h 16 UTC di

sabato 29 giugno era posizionato sulla Francia centrale (1006 hPa).

Sul loro fianco orientale, al di sopra delle Alpi soffiava un

vigoroso flusso da Sud-Sud-Ovest (in prossimità di un ramo della

corrente a getto), mentre nei bassi strati atmosferici masse d'aria

caldo-umida e molto instabile, con elevati livelli di energia

potenziale per la convezione nonché di vapore acqueo, fluivano da Sud-Est - dall'afosa Valpadana - verso i rilievi torinesi, aostani e

dell'alto Piemonte.

Dal radiosondaggio eseguito alle h 12 UTC (le 14 locali

italiane) del 29 giugno all'aeroporto di Novara-Cameri risultava un indice

CAPE di 2974 J/kg (indicativo di energia disponibile per la

formazione di forti temporali) e ben 46 mm di acqua precipitabile

sull'intera colonna atmosferica, un valore molto elevato e segnale di

un'atmosfera molto umida e propensa allo sviluppo di precipitazioni

intense. Ciò significa che se tutta l'acqua presente nell'aria in

un certo momento sotto forma di vapore condensasse in forma liquida e

precipitasse istantaneamente, produrrebbe una pioggia di 46 mm.

Tuttavia questa non è la massima precipitazione teoricamente possibile

in tali condizioni, perché durante un evento piovoso/temporalesco la

continua avvezione di aria umida (e la sua aspirazione entro i sistemi

temporaleschi) nel corso di svariate ore è in grado di produrre totali

di precipitazione di gran lunga più elevati.

Tra pomeriggio e sera si è quindi venuta a creare una situazione sia

di rotazione del vento con la quota - proveniente da Sud-Sud-Ovest a

circa 5000-6000 m e da Sud-Est al suolo (wind shear) - sia di

convergenza alle quote medio-basse e di divergenza in prossimità

della tropopausa (12-13 km di quota), responsabile della marcata

aspirazione di aria caldo-umida e instabile verso l'alto, dunque di intensi

moti verticali all'origine di celle temporalesche autorigeneranti

per più ore sulle stesse zone. Ad alimentare la produzione di violente

precipitazioni ha pure contribuito la componente di sbarramento

dei venti umidi sud-orientali contro i rilievi.

Analisi della situazione

meteorologica in Europa alle h 16 UTC di sabato 29 giugno 2024 (le 18

ora legale italiana), con le isobare e il tempo in atto in superficie,

e (in tratteggio rosso) le isoipse del geopotenziale al livello di 500

hPa, più semplicemente l'altitudine (circa 5800 m sulle Alpi) a cui si

raggiunge tale valore di pressione atmosferica (più in basso nelle

depressioni, più in quota negli anticicloni).

Il tratteggio delinea una saccatura in quota con asse SW-NE

sull'Europa occidentale, contrapposta a un promontorio nord-africano

sul Centro-Sud Italia. Le isoipse a curvatura ciclonica sulle Alpi

occidentali indicano una situazione favorevole all'avvezione di

vorticità positiva, propensa a produrre moti verticali dell'aria,

dunque nubi e precipitazioni. In superficie, tra una depressione sulla

Francia e una blanda alta pressione sulla Valpadana si genera un

flusso di aria caldo-umida e instabile da Sud-Est verso le Alpi

piemontesi e valdostane, con conseguente situazione di sbarramento

orografico (fonte:

Meteocentre).

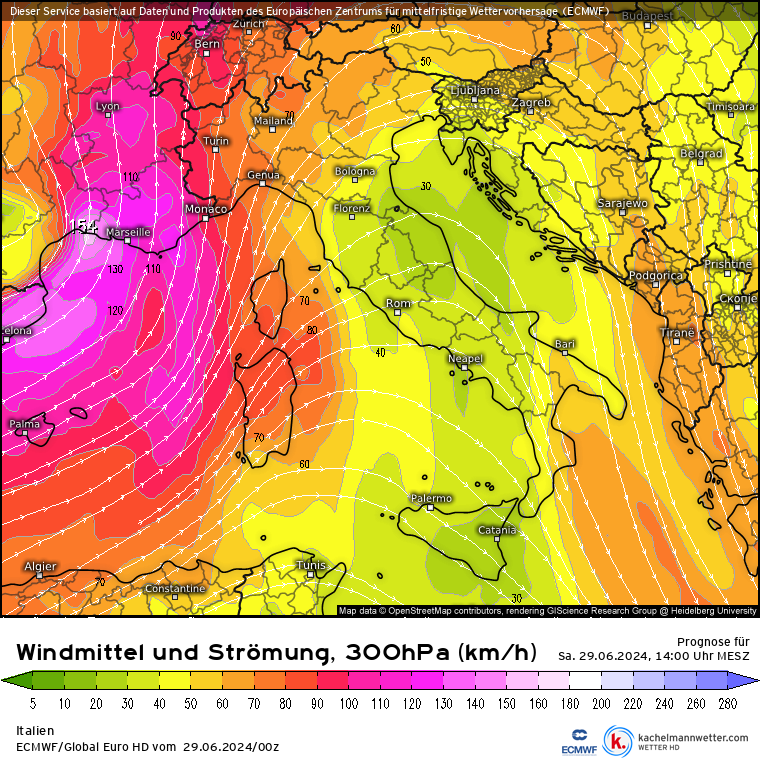

Campi di direzione e velocità del

vento alla superficie isobarica di 300 hPa (circa 9000 m di quota)

previsti alle h 00 UTC del 29 giugno 2024 per le h 12 UTC dello stesso

giorno (le 14 locali in Italia). L'area in magenta delinea, tra il

Golfo del Leone e la Provenza, il "jet-streak", ovvero la regione di

brusco rinforzo del vento in alta quota in seno al ramo ascendente

della corrente a getto, in questo caso con direzione da Sud sulle Alpi

occidentali. Proprio in corrispondenza del getto da Sud si vengono a

creare le condizioni propizie alla brusca aspirazione di aria

caldo-umida e instabile dalla Valpadana, all'origine dello sviluppo di

celle temporalesche autorigeneranti (fonte: ECMWF, via

Kakekmannwetter).

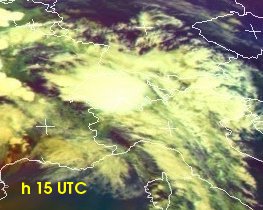

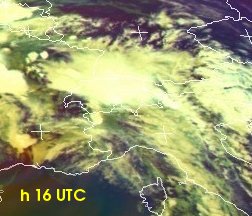

Un primo sistema di celle temporalesche, ben visibile

nelle immagini Meteosat h 13, 14 e 15 UTC (sotto), si è formato nel

primo pomeriggio di sabato 29 ed è migrato dalle montagne torinesi verso N-NE, ma -

per quanto esteso e appariscente - ha prodotto temporali a rapido

spostamento senza ancora generare criticità di sorta.

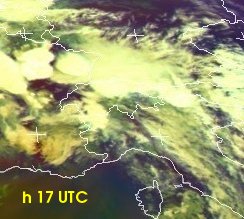

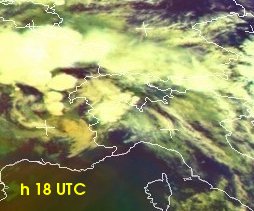

A produrre i fenomeni più violenti e stazionari in area

alpina, nonché, in serata, le tempeste di grandine grossa e vento

sull'Alto Canavese, sono state invece le celle temporalesche

sviluppatesi in seguito, e visibili nelle immagini dalle h 16 UTC in

poi.

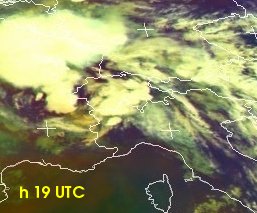

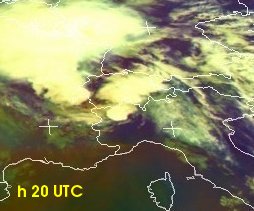

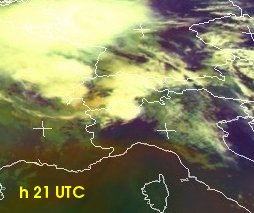

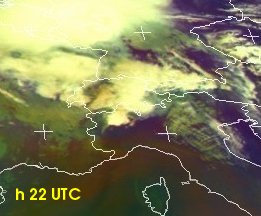

Sequenza oraria di immagini

satellitari Meteosat Second Generation nel canale RGB Airmass, dalle h

13 UTC alle 22 UTC del 29 giugno 2024

(fonte:

visualizzatore immagini Eumetsat).

Rovesci temporaleschi di rara intensità

fin oltre i 3500 metri, e su suoli già saturi d'acqua

per le piogge e la fusione nivale pregresse

(e non tanto per la fusione in corso d'evento)

I più intensi rovesci temporaleschi hanno colpito

dapprima un "corridoio" esteso tra la bassa Val Susa, le Valli di

Lanzo, la media valle Orco e quella di Cogne tra le h 17 e le 21

locali, dopodiché, in serata e nella notte, questi si sono concentrati

maggiormente tra il Monte Rosa e il Sempione, e sul limitrofo Canton

Ticino.

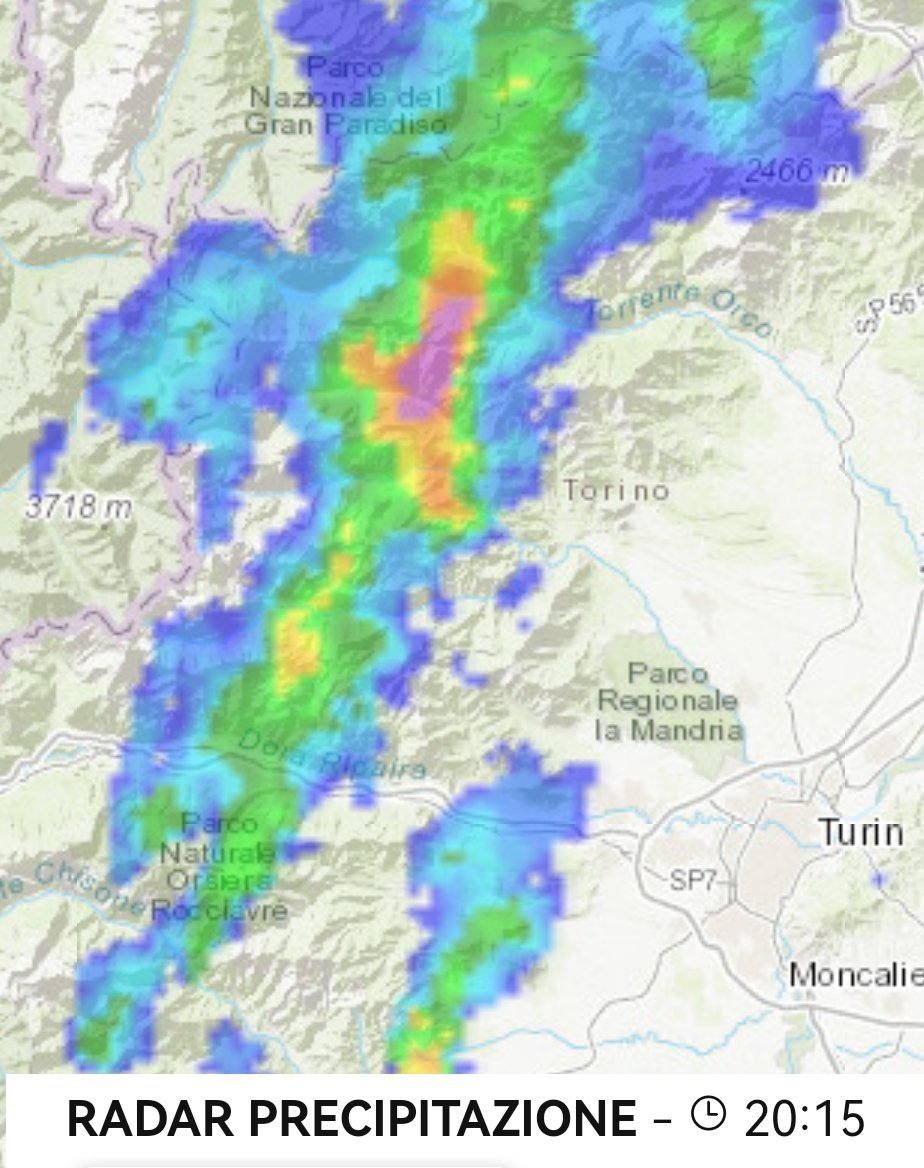

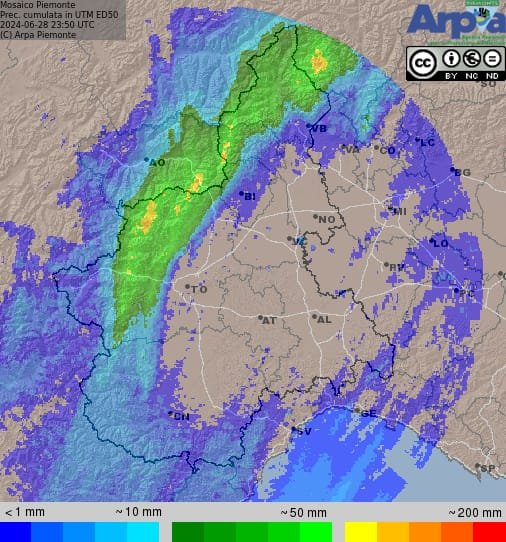

Il frame

radar

Arpa Piemonte delle h 18:50 locali del 29 giugno 2024 mostra lo

sviluppo dei sistemi temporaleschi autorigeneranti lungo un

"corridoio" che dalle valli pinerolesi risale verso N-NE fino alla

bassa Val Susa, alle Valli di Lanzo e al Gran Paradiso. Ulteriori

celle temporalesche si formeranno nelle ore serali più a Nord,

migrando poi fino all'alto Piemonte e al Canton Ticino.

Frame

radar

Arpa Piemonte delle h 20:15 locali del 29 giugno 2024, dettaglio

tra la bassa Val Susa e il Gran Paradiso. In viola un nucleo

temporalesco di particolare intensità (rain rate istantaneo >100 mm/h)

si accanisce tra la Val Grande di Lanzo e la media Valle Orco,

innescando da un lato l'impetuosa piena del T. Vassola a Chialamberto,

dall'altro la colata detritica sulla ex SS 460 a Locana-Fornolosa, e

alimentando la notevole piena del T. Orco e affluenti.

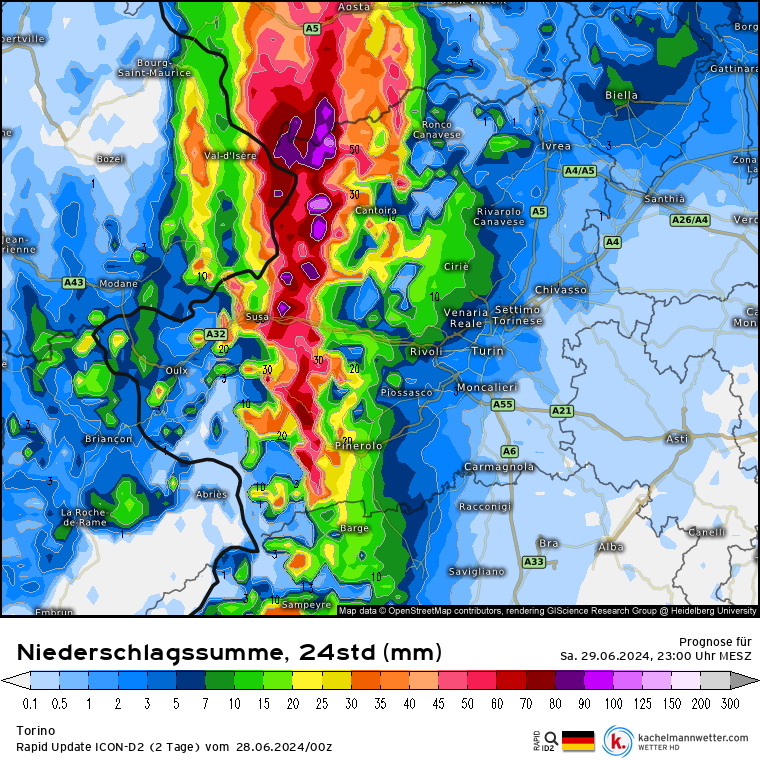

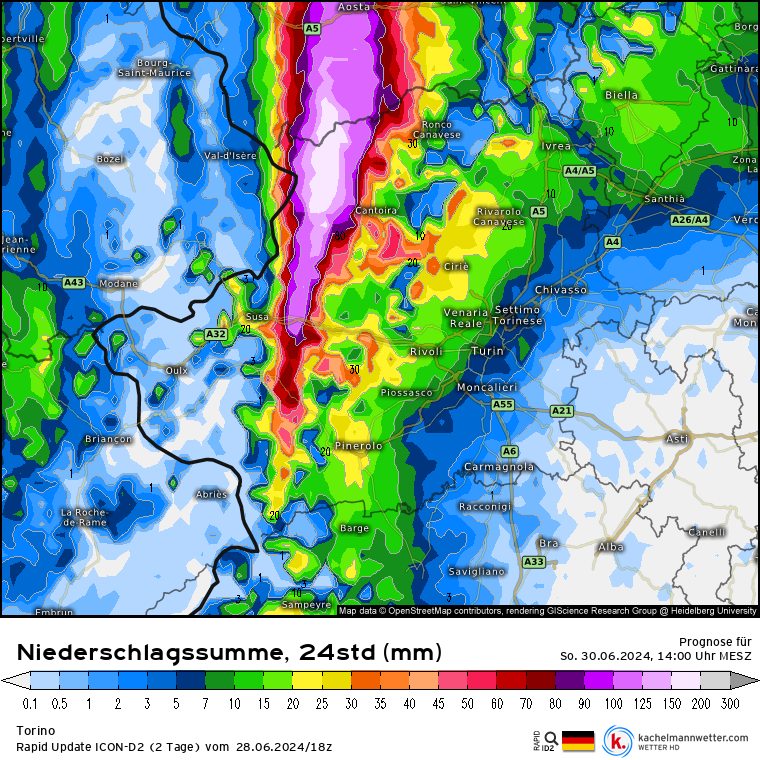

Carte di previsione delle

precipitazioni cumulate in 24 h durante l'evento sulle Alpi Cozie e

Graie (modello ICON-D2), emesse rispettivamente alle h 00 (in alto) e

h 18 UTC (qui sopra) del 28 giugno 2024. La localizzazione del

"corridoio" percorso dai temporali autorigeneranti tra bassa Val Susa

e Gran Paradiso è sorprendentemente corretta, e l'uscita più recente,

a 24 ore dall'evento, migliora nettamente anche la previsione delle

quantità, superiori a 150 mm tra Val Grande di Lanzo e Gran Paradiso

(fonte: modello ICON-D2, via

Kakekmannwetter).

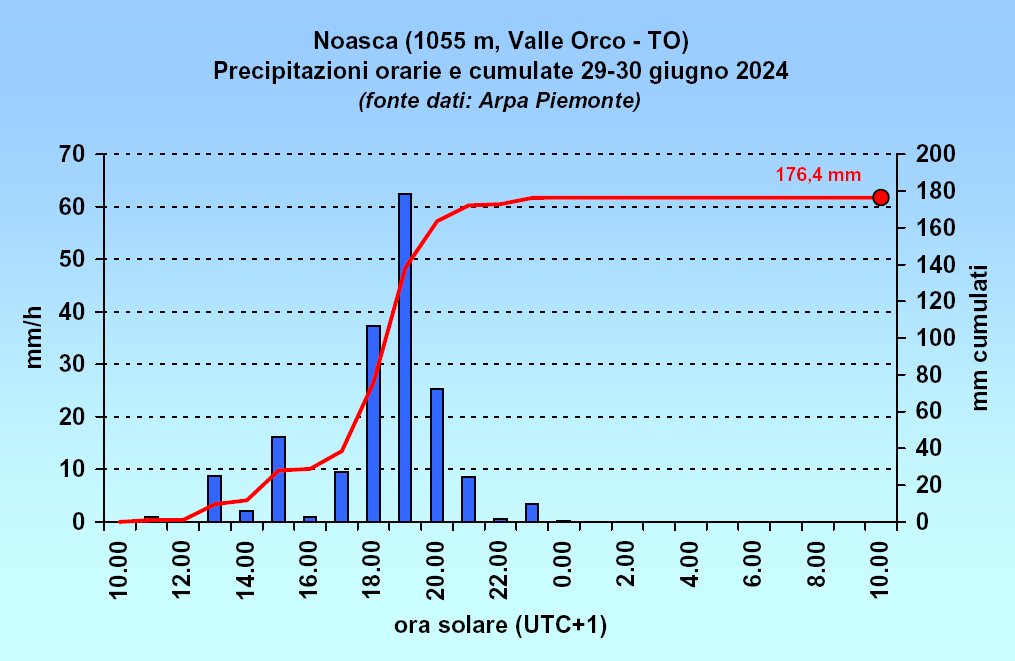

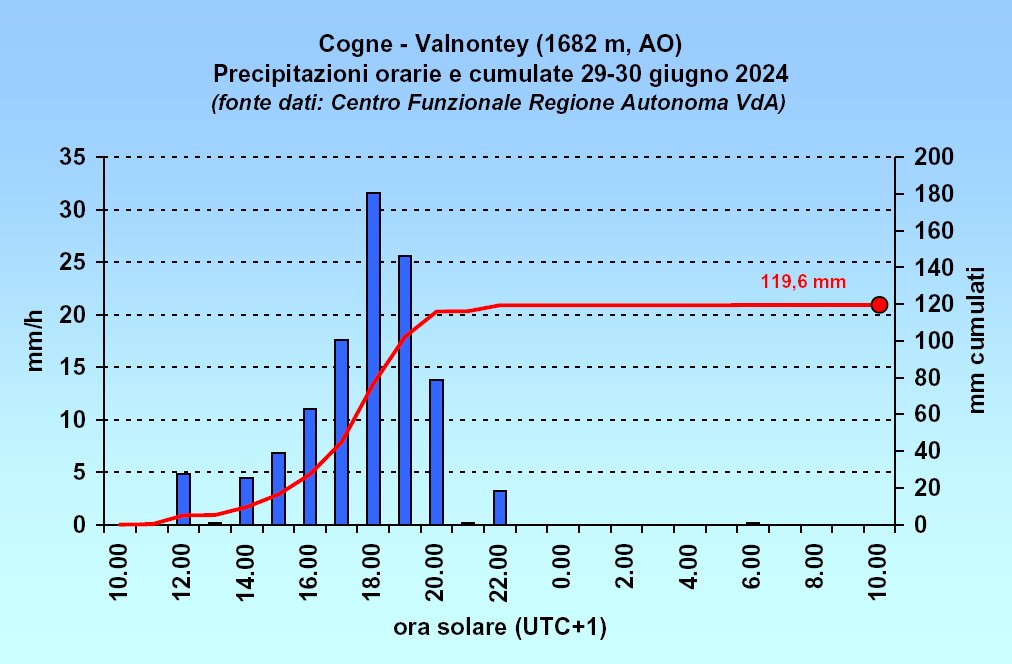

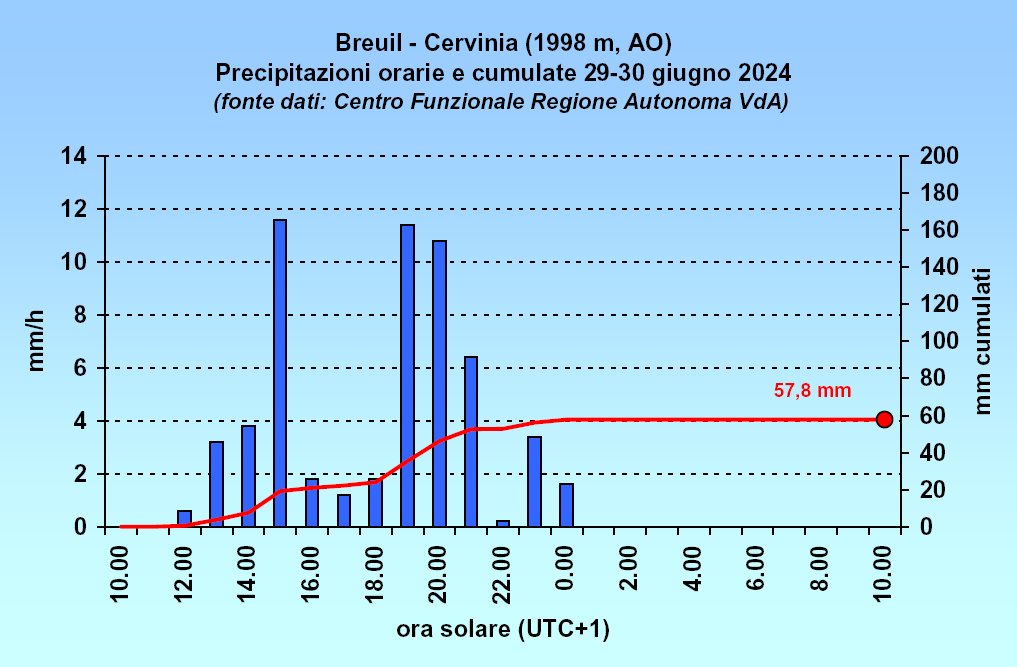

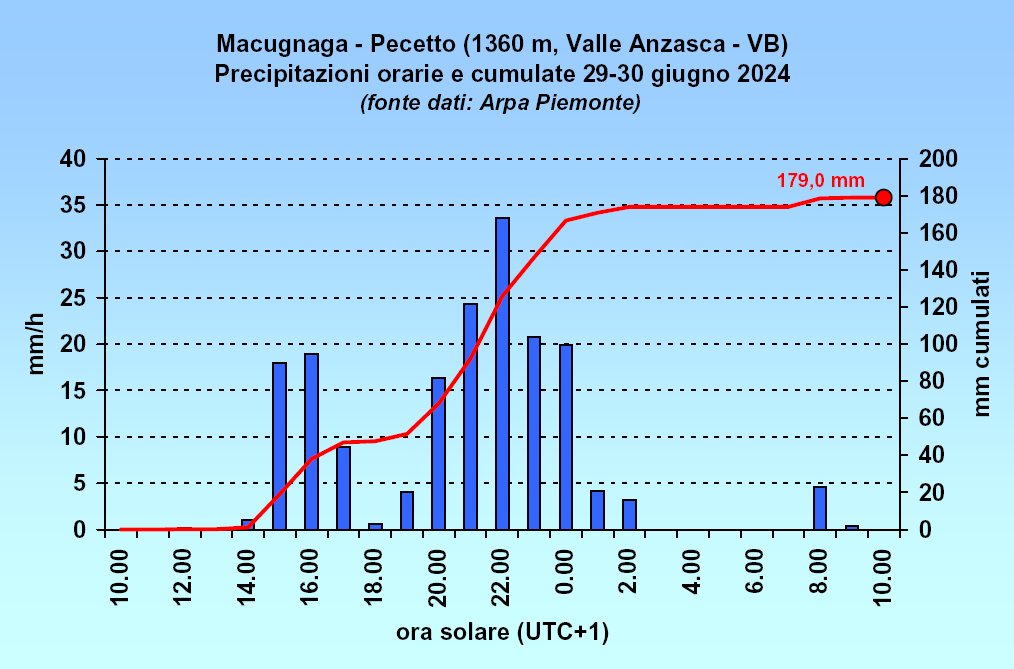

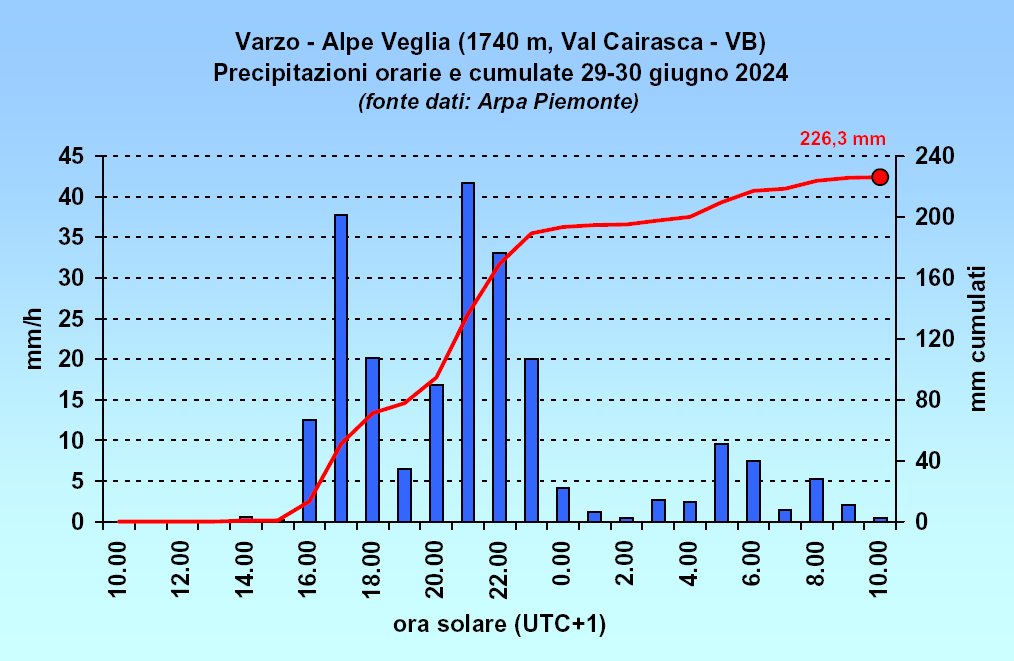

Considerando i totali dell'evento registrati fino al mattino di

domenica 30 giugno dai pluviometri dell'Arpa

Piemonte e del

Centro

Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il centro di

scroscio in territorio italiano si è localizzato all'Alpe Veglia (Valle Cairasca,

Ossola) con 226,3 mm di precipitazione, a seguire in ordine

decrescente troviamo 179,8 mm al Rifugio Zamboni (Macugnaga), 179,0 mm

a Macugnaga-Pecetto, 176,4 mm a Noasca (Valle Orco), 133,6 mm a

Cogne-Lillaz, 130,6 mm ad Alagna Valsesia, 119,6 mm a Cogne-Valnontey,

108,5 mm a Forno Alpi Graie, per citare solo alcuni tra i valori più

appariscenti.

Su intervalli più brevi, di 1, 3 e 6 ore, vale

la pena segnalare:

Noasca (TO): rispettivamente 62,5 mm, 127,2 mm e 155,7

mm

Cogne-Lillaz (AO): 44,6, 96,2 e 114,0 mm

Macugnaga-Pecetto (VB): 34,3, 82,6 e 121,6 mm

Alpe Veglia (VB): 46,8, 95,8 e 162,2 mm

Lago Larecchio (VB): 62,0, 86,7 e 114,9 mm

Le quantità di pioggia più anomale e rare a vedersi

(con tempi medi di ritorno valutati talora in più di 100-200 anni)

sono state registrate in periodi di 3 e 6 ore, che corrispondono

anche alla durata delle fasi di pioggia più intensa.

Ulteriori dettagli sulle precipitazioni registrate si trovano in un

primo approfondimento di Arpa Piemonte, pubblicato domenica 30

giugno, a evento terminato.

Ancora più abbondanti le precipitazioni in

territorio ticinese, con 250 mm caduti a Bignasco (Valle Maggia),

zona particolarmente disastrata (vedi

l'analisi preliminare di MeteoSvizzera).

Precipitazioni orarie e cumulate

durante l'evento in alcune località più colpite del Piemonte e della

Valle d'Aosta.

La stima delle precipitazioni

cumulate da radar (Arpa Piemonte), per quanto affetta da sottostime

nelle zone alpine interne soggette a schermatura orografica del

segnale radio, mostra bene la fascia geografica più colpita

dall'evento, estesa dalle valli pinerolesi al Canton Ticino, passando

per il Gran Paradiso e il Monte Rosa, mentre la quasi totalità delle

pianure del Nord-Ovest è rimasta all'asciutto.

Oltre all'intensità in sé dei fenomeni, ai gravi

effetti sul territorio hanno contribuito:

1) la caduta di pioggia fino a quote molto

elevate, probabilmente fino ad almeno 3600-3700 m, all'interno

della massa d'aria calda subtropicale che precedeva l'arrivo del

fronte freddo; durante la fase di precipitazione, alla stazione

meteorologica SMI al Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso) la

temperatura ha oscillato per lo più tra 6 °C e 7 °C, scendendo poi a

una minima giornaliera di 4,0 °C solo a fine evento, alle h 20 del 29

giugno;

2) lo stato di diffusa saturazione dei suoli,

l'abbondante circolazione di acqua all'interno degli ammassi rocciosi

e gli elevati livelli dei corsi d'acqua

già prima dell'evento, a causa delle straordinarie

precipitazioni pregresse del periodo febbraio-giugno 2024 e della

fusione nivale in corso in queste settimane di inizio estate.

Riteniamo invece che - a differenza di un'opinione

comune - la fusione della neve in corso di evento, sotto la

pioggia intensa, abbia potuto contribuire in misura molto modesta

in proporzione alle precipitazioni.

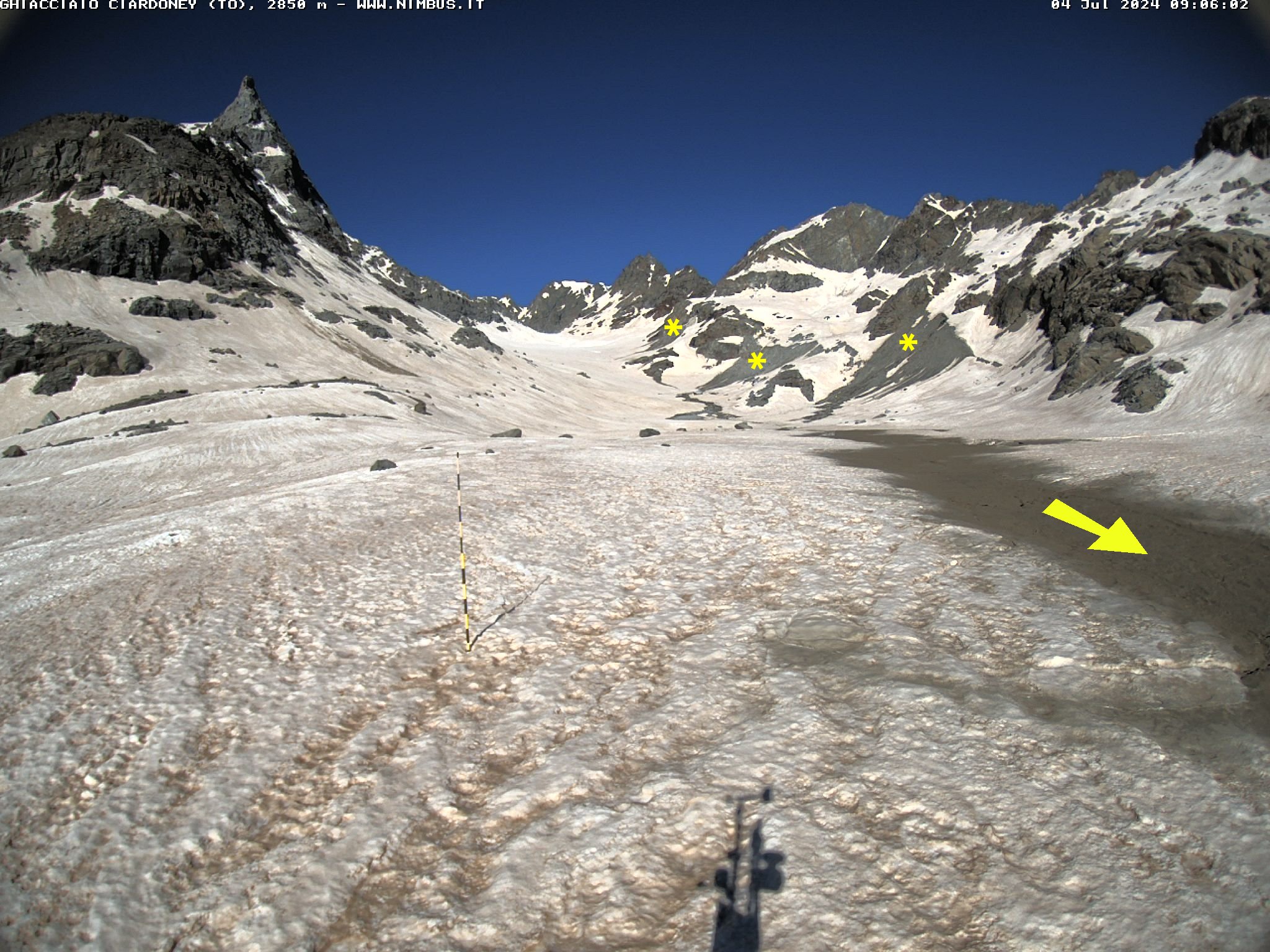

Sempre riferendosi al pianoro frontale del Ghiacciaio Ciardoney, sia

le misure del nivometro automatico sia le osservazioni dell'asta

nivometrica da webcam indicano che nelle 6 ore di massima intensità

dell'evento pomeridiano-serale lo spessore della neve al suolo (145

cm) non è cambiato in maniera significativa, riducendosi di non più di

2 cm (equivalenti a < 15 mm di acqua equivalente considerando una

densità della neve dell'ordine di 650-700 kg/m3

come rilevato il 5 giugno 2024, e peraltro in porzioni di

territorio relativamente ridotte rispetto ai bacini idrografici

colpiti, dunque con scarso incremento dei volumi defluiti a valle).

Al contrario, la presenza di una copertura nevosa

ancora piuttosto estesa sopra i 2500-2800 m può talora aver limitato

l'azione erosiva delle acque ruscellanti sui fragili sedimenti

morenici in ambiente periglaciale, rispetto a una situazione di tarda

estate in cui questi sarebbero stati maggiormente esposti a

dilavamento ed erosione, con ulteriore contributo all'innesco di

colate detritiche fin dalle quote più elevate e al trasporto solido da

parte delle piene a valle.

In sintesi, la violenta attività torrentizia e i dissesti osservati

sono da ascriversi principalmente al pregresso stato idrologico del

territorio montano (fattore predisponente) e alle straordinarie

quantità di pioggia cadute in 3-6 ore (fattore innescante).

Nell'immagine ripresa dalla

webcam SMI del Ghiacciaio Ciardoney alle h 09 del

4 luglio 2024 si notano (asterischi) le zone di innesco di colate

detritiche avvenute nel tardo pomeriggio-sera del 29 giugno, in

corrispondenza degli unici tratti di morena laterale sinistra già

privi di manto nevoso. Il flusso torrentizio concentrato si è poi

propagato a valle scorrendo sulla superficie della neve fino ai pressi

della stazione meteorologica e oltre. In condizioni di innevamento

meno esteso, come sarebbe stato a fine estate o inizio autunno, a

parità delle altre condizioni meteo-idrologiche l'innesco di processi

torrentizi sarebbe stato potenzialmente ancora più diffuso e marcato.

Lo spessore del manto il 4 luglio 2024 all'asta nivometrica è ancora

di 120 cm, analogo al massimo per la data nella breve serie dal 2012

(125 cm il 4 luglio 2013).

Gli effetti sul territorio: piene torrentizie

e colate di detriti

a rapido innesco

L'aspetto forse più sorprendente dell'evento del 29

giugno 2024 è la rapidità (meno di 3-4 ore) con cui si sono

attivate impetuose piene torrentizie e violente colate detritiche

su molteplici bacini compresi tra la Val Grande di Lanzo e il gruppo

Gran Paradiso-Emilius, tra il Cervino-Monte Rosa e le valli del

Sempione, nonché nella svizzera Valle Bavona.

Pur senza scendere in dettagli di cui la cronache

giornalistiche si sono diffusamente occupate, segnaliamo che le

località più colpite, con pesante coinvolgimento di centri abitati,

infrastrutture e viabilità, sono state, da Sud a Nord:

- Chialamberto (Val Grande di Lanzo), dove il

torrente Vassola, tributario sinistro della Stura di Val Grande, si è

ingrossato come raramente visto nell'ultimo secolo, invadendo alcune

vie del paese (evacuate alcune persone dalle abitazioni più esposte).

- Il tratto di media Valle Orco tra Rosone e Noasca,

località minacciata dalla spettacolare cascata del T. Noaschetta, che

ha sormontato il ponte della ex SS 460, delineando localmente un

evento fin superiore a quelli storici (ma ben più duraturi ed

estesi) del 24 settembre 1993 e 14-15 ottobre 2000; una colata

detritica lungo un minuscolo rio in sinistra Orco ha interrotto la ex

SS 460 presso Fornolosa (transitabilità ripristinata entro il tardo

pomeriggio del 30 giugno); gravemente danneggiata la strada Iren per

la diga del Telessio, diffusamente coinvolta da erosioni e colate di

detriti di grandi dimensioni.

- L'intera Valle di Cogne, interessata dagli

impetuosi straripamenti dei torrenti Valnontey e Grand Eyvia, causa di

ampie erosioni spondali, inghiaiamento di pascoli, asportazione di

vetture da strade e parcheggi, e la distruzione per lunghi tratti

della strada regionale 47. L'abitato di Cogne, rilevato di alcuni

metri sulle aste torrentizie, non ha subito danni significativi, ma è

rimasto per un paio di giorni privo di acqua potabile per la

compromissione dell'acquedotto, ed è tuttora privo di rete internet e

isolato via terra; centinaia di turisti sono stati evacuati in

elicottero; quanto a viabilità è il paese più penalizzato dall'evento

sulle Alpi occidentali.

- L'alta Valpelline, in cui si segnala in

particolare il collasso di una morena del Ghiacciaio delle Grandes

Murailles, con propagazione di un'imponente lava torrentizia nel

vallone sottostante in direzione di Prarayer, e interruzione del

sentiero di accesso al Rifugio Aosta. Il fenomeno ricorda quanto

accaduto il 24 settembre 1993 sulle morene del Ghiacciaio di Mulinet,

a monte di Forno Alpi Graie (Valli di Lanzo). Poco a monte di Prarayer,

asportati i ponti sui percorsi per il Rifugio Aosta e per i colli di

Valcornera e di Livournea.

- L'abitato di Breuil-Cervinia, raggiungibile

via strada regionale 46, ma gravemente sinistrato dall'esondazione del

T. Marmore nella notte tra il 29 e 30 giugno, con ingente trasporto in

massa di detriti derivanti da erosioni di morene ai piedi del Cervino

(settore compreso tra l'Oriondé e il Furggen); gravi danni ad

abitazioni, negozi e alberghi. Per gravità degli effetti, l'evento non

ha precedenti per lo meno da quando la località turistica si è

sviluppata alla metà del Novecento (sviluppo edilizio che

evidentemente ha concorso esso stesso a moltiplicare gli impatti

dell'evento).

- Bassa Valle d'Aosta ed Eporediese: la Dora

Baltea ha inondato in più punti il fondovalle dalla zona di Arnad ai

dintorni di Ivrea (Lessolo, Fiorano, Salerano), con allagamento e

interruzione di strade, pur rimanendo al di sotto dei livelli della

recente

piena del 3 ottobre 2020 (tempesta Alex).

- L'alta Val Sesia, da Alagna fino a Scopa e

Campertogno, nonché nella laterale Val Vogna, ha subito danni a

strade, ponti, sentieri e strutture turistiche.

- Sul versante ossolano del Monte Rosa, Macugnaga

è tra le località più penalizzate dall'evento: ha sofferto

soprattutto, intorno a mezzanotte, gli effetti dello straripamento e

del massiccio trasporto di detriti da parte del Rio Tambach (che

scende dal versante meridionale del Monte Moro) in centro a Staffa,

con grave alluvionamento di abitazioni, esercizi commerciali e

viabilità; erosioni di strade e danni a edifici e infrastrutture

turistiche (tra cui le piste del Burki-Belvedere, con interessamento

dei piloni della seggiovia) anche lungo l'asta del T. Anza, in piena

straordinaria. A memoria degli abitanti del posto, si è trattato

dell'evento alluvionale più grave per il paese in almeno mezzo secolo.

- Valli Divedro e Cairasca: isolata l'Alpe

Veglia per interruzione della strada di accesso da parte di una grande

colata detritica scesa lungo il Rio Croso in località Nembro poco

prima delle h 18 di sabato 2 giugno, evacuati in elicottero 102

turisti.

Chiusa anche la strada del Sempione per analogo fenomeno avvenuto

alle 16:30 di sabato 29 in prossimità della galleria Engi, tra

Simplon-Dorf e il valico.

- Valli Bavona, Lavizzara e Maggia (Canton Ticino): il

nubifragio serale-notturno ha sconvolto i territori a monte di Cevio,

adiacenti all'italiana Val Formazza. Qui si sono avute almeno

cinque vittime (tre delle quali in un imponente trasporto

torrentizio in massa lungo il Ri di Larechia presso la frazione Fontana,

in sinistra orografica della Valle Bavona), ma altrettanti

sono i dispersi. Molti danni anche a Prato Sornico, nella

limitrofa Val Lavizzara.

Piena eccezionale del fiume Maggia, la cui portata a Bignasco in sole

tre ore è passata da meno di 50 a 721 m3/s, massimo in una

serie si misura avviata nel 1982 (nel basso corso del fiume, nel

Locarnese, resta peggiore invece l'evento dell'agosto 1978). Più a valle, presso Cevio, il fiume

ha fatto cedere il ponte di Visletto.

Per il territorio svizzero posto al Sud delle Alpi si tratta della

seconda grave alluvione-lampo nell'arco di una settimana, dopo

l'evento avvenuto il 21 giugno in Valle Mesolcina (Grigioni) sotto

un nubifragio da 84 mm in due ore a Grono (due morti e un disperso, piena storica

della Moesa e autostrada A13 asportata).

Inoltre, sempre riguardo alla Svizzera, le piogge intense cadute nel

pomeriggio-sera del 29 giugno lungo il confine italo-elvetico hanno

determinato ulteriori situazioni alluvionali anche nel Vallese, già

colpito dall'episodio del 20 giugno scorso.

Così lo straripamento

della Vispa ha di nuovo invaso Zermatt,

un uomo è rimasto vittima di una lava torrentizia a Saas-Grund, un

altro è disperso a Binn, e a fondovalle si è propagata una piena

secolare del Rodano (portata di oltre 900 m3/s a Sion), imponendo

l'evacuazione di centinaia di abitanti tra Sierre e Sion e

l'interruzione del traffico autostradale e ferroviario.

Tornando al territorio italiano, la propagazione delle

piene a valle nella notte tra il 29 e il 30 giugno ha portato al

superamento delle soglie "rosse" di livello di pericolo presso

alcune stazioni idrometriche, in modo più appariscente lungo l'Anza a

San Carlo (transito del colmo alle h 00 UTC del 30 giugno), ma anche

lungo l'Ovesca a Villadossola, la Dora Baltea a Champdepraz e a Hone,

l'Orco a Spineto, la Stura di Valgrande a Cantoira e, poco più a

valle, lungo la Stura di Lanzo a Mezzenile (Valli di Lanzo).

In Valle di Cogne l'eccezionale piena della Grand Eyvia ha asportato

la stazione di misura di Cretaz.

Straordinaria piena della

cascata del T. Noaschetta a Noasca, Valle Orco

(f. Danilo Aimonino).

Il T. Orco in piena a Noasca, appena

ricevute le acque del T. Noaschetta. Queste sono riuscite a sormontare

il ponte della ex SS 460 (non visibile nell'immagine), nonostante la

maggiore luce complessiva della nuova struttura realizzata dopo

l'alluvione del 2000

(f. Danilo Aimonino).

A monte di Noasca, il T. Noaschetta

in piena storica ha eroso le sponde e ha notevolmente ampliato il

proprio alveo, coprendo con grossi blocchi e tronchi d'albero la piana

in cui sorgono l'opera di captazione Iren per la centrale

idroelettrica di Rosone, e la casa di servizio con l'annesso

Rifugio Noaschetta della sezione

CAI di Rivarolo

Canavese (quota 1520 m), i cui arredi all'interno hanno subito

danni importanti. Qui i processi torrentizi hanno superato per

violenza quelli (già notevolissimi) del 24 settembre 1993 e 14-15

ottobre 2000. Si notino, in primo piano a destra, gli effetti

dell'impetuoso ruscellamento di acque "selvagge" con notevole

trasporto solido lungo il pendio al di fuori del reticolo idrografico,

anche minore.

Fornolosa (Locana, Torino),

interruzione della ex SS 460 per Ceresole Reale a seguito di una

colata detritica scesa lungo un piccolo rio in sinistra orografica

(foto Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco).

_DanieleCatBerro.JPG)

2_DanieleCatBerro.JPG)

Fornolosa (Locana, Torino),

operazioni di sgombero dei detriti e ripristino

della percorribilità della ex SS 460 nelle ore centrali del 30 giugno

2024

(f. Daniele Cat Berro).

La strada del Vallone di Piantonetto

verso la diga del Telessio (Valle Orco) sconvolta da erosioni e colate

di detriti (f. Sonia Calderola).

Straripamento del T. Valnontey

nell'omonima frazione di Cogne,

la sera del 29 giugno 2024.

Valnontey (Cogne), la piena travolte

auto e camper parcheggiati al campeggio "Gran Paradiso".

Effetti della rovinosa piena

a Valnontey, Cogne.

Cogne, distruzione della strada della

Valnontey a opera della piena dell'omonimo torrente (fonte:

pagina FB Regione Valle d'Aosta).

Cogne, due immagini di alluvionamenti e

danni a ponti

nel Vallone di Grauson (f. Damien Charrance).

Erosione al piede e conseguente

cedimento della SR 47 a valle di Cogne, a opera del T. Grand Eyvia (f.

Marco Foretier).

Il centro di Cervinia invaso dai

sedimenti deposti dall'alluvione del T. Marmore nella notte tra il 29

e 30 giugno 2024 (fonte:

pagina FB Regione Valle d'Aosta).

Cervinia, si lavora per lo sgombero

dell'enorme massa di detriti lasciati

dal T. Marmore (f. Enrico Martinet, La Stampa).

3_EmilianoStabile.jpg)

La Dora Baltea in piena al Ponte

Vecchio di Ivrea all'alba del 30 giugno 2024. Qui il livello delle

acque, per quanto impressionante per il tumulto dei flutti nella forra

che separa il centro della città (a destra nell'immagine) dal rione

del Borghetto (a sinistra), è inferiore agli eventi del 24 settembre

1993, 15 ottobre 2000 e 3 ottobre 2020 (f. Emiliano Stabile).

Alagna Valsesia, il fiume Sesia al

colmo di piena al ponte di Zam Tackj

nella tarda sera del 29 giugno 2024 (f. Michele Cucchi).

Alagna Valsesia, strada della Val Vogna

interrotta da una colata di detriti di grossa pezzatura a Sant'Antonio

(f. Michele Cucchi).

Alagna Valsesia, il fiume Sesia al

termine dell'evento, in località Kreas, presso le antiche miniere (f.

Michele Cucchi).

Due immagini degli effetti dello

straripamento del Rio Tambach nel centro di Staffa, frazione-capoluogo

del comune di Macugnaga (f. Beba Schranz).

Altre immagini dell'alluvionamento di

Staffa di Macugnaga (f. Beba Schranz).

Macugnaga-Staffa: il Rio Tambach ha

cambiato alveo e ora scorre tra le abitazioni

(f. Beba Schranz).

Fontana, frazione di Cevio (Canton

Ticino) prima e dopo il violentissimo trasporto torrentizio in massa

del Ri di Larechia, tributario sinistro del Fiume Bavona. All'evento

sono imputate almeno tre delle cinque vittime accertate dell'alluvione

nell'insieme della Valle Maggia, che alla testata si biforca nelle

valli Bavona e Lavizzara (fonte:

Corriere del Ticino).

Confronto storico: categoria di eventi

relativamente comune d'estate sulle Alpi, ma episodio sorprendente per

intensità, rapidità di innesco ed estensione dei territori coinvolti

Data la varietà di fenomeni meteorologici e dei

relativi effetti sul territorio che hanno colpito molteplici vallate

delle Alpi dal Torinese, alla Valle d'Aosta, all'Ossola, fino al

Vallese e Canton Ticino, una classificazione storica complessiva

dell'evento è complessa e richiederà tempi più lunghi.

Di certo si può affermare che le quantità di pioggia

superiori a 100 mm (talora >200 mm) osservate in alcune località come

Noasca, Cogne, Alagna Valsesia, Macugnaga e l'Alpe Veglia - già di

tutto rispetto se registrate nell'arco di un'intera giornata - a

maggior ragione appaiono rare e straordinarie essendo cadute per lo

più nell'arco di 3-6 ore tra pomeriggio e sera del 29 giugno 2024.

Ad esempio, a Noasca (Torino) nella serie di misura dal 1913

una precipitazione giornaliera di 176 mm (o più) si è verificata in

media una volta ogni 12 anni (massimo di 312,8 mm il 15 ottobre 2000),

ma i 155,7 mm misurati in 6 ore il 29 giugno 2024

rappresentano un massimo su tale intervallo nella serie di dati

orari dal 1943.

Le alluvioni estive sulle Alpi non sono una novità, giacché

svariati episodi punteggiano le cronache storiche anche di decenni

recenti. Restando solo sulle Alpi occidentali, ricordiamo gli

eventi rovinosi del 7-8 agosto 1978 tra Val Vigezzo e Locarnese, del

24-25 agosto 1987 in Val d'Ossola, del 23-24 luglio 1996 in Valle

d'Aosta occidentale, del 13 giugno 2000 nelle Alpi Cozie e Marittime,

del 15 luglio 2002 nelle valli cuneesi...

Tuttavia alcuni elementi rendono peculiare l'evento

recente:

1) L'estrema rapidità con cui violenti processi

torrentizi e di versante si sono sviluppati (talora meno di 3

ore), complici anche condizioni meteo-idrologiche pregresse

particolarmente favorevoli al loro innesco.

2) L'interessamento di svariate località in un

territorio molto ampio compreso tra le Valli di Lanzo, il Vallese

e il Canton Ticino (150 km in linea d'aria separano Chialamberto nelle

Valli di Lanzo dalla Valle Bavona, estremi rispettivamente

sud-occidentale e nord-orientale dell'area in cui sono stati osservati

danni).

3) L'inserirsi dell'episodio in una sequenza di

eventi alluvionali ravvicinati, essendo stato preceduto, solo a

distanza di pochi giorni, dalle gravi alluvioni del 20 giugno 2024

nel massiccio francese degli Ecrins e nell'alto Vallese, e del

21 giugno in Valle Mesolcina, nei Grigioni (analisi

dell'evento di MeteoSvizzera).

La Bérarde, frazione di

St-Cristophe-en-Oisans (Parco Nazionale degli Ecrins), sommersa dai detriti

dell'alluvione del 20 giugno 2024 (foto tratta dall'articolo

sull'evento apparso sulla rivista francese

Alpine).

Benché nei dintorni delle zone oggi colpite non

manchino episodi passati fin peggiori (tra tutti, ricordiamo i

gravissimi eventi estivi del 19-20 agosto 1958 nelle valli del

Sempione, con 387 mm di pioggia in meno di 24 ore a Varzo, e del

7-8 agosto 1978 tra Val Vigezzo, Centovalli e Locarnese, con

apporti superiori a 300 mm e 21 vittime), attenti testimoni

locali affermano che effetti al suolo rovinosi come quelli sofferti

il 29-30 giugno 2024 non abbiano precedenti almeno nell'arco di 50-70

anni, come nel caso di Cervinia e di Macugnaga.

Per quanto riguarda l'eventuale ruolo del

riscaldamento globale, sul singolo evento è molto difficile

pronunciarsi, tuttavia i dati osservativi e modellistici dicono

che precipitazioni brevi e intense all'origine di eventi come

quelli recenti sulle Alpi sono in aumento, in linea con

l'accresciuta evaporazione dagli oceani in surriscaldamento e con la

maggiore capacità dell'aria calda di contenere vapore acqueo, dunque

acqua precipitabile (+7% per ogni grado °C di aumento della

temperatura, secondo la legge di Clausius-Clapeyron).

Di conseguenza le simulazioni

modellistiche per l'Europa indicano che le precipitazioni più intense

osservate nel clima attuale raddoppieranno di frequenza per ciascun

ulteriore aumento di 1 °C di temperatura (Myhre

et al., 2019), con incrementi più marcati sull’Europa

settentrionale e sulla regione alpina.

La sempre maggiore propensione a

piogge intense e concentrate - unita alla tendenza a precipitazioni

liquide a quote vieppiù elevate con l'aumento delle temperature,

nonché alle crescenti instabilità strutturali di ammassi rocciosi e

morene al degradarsi del permafrost - impone riflessioni sulla

gestione dei territori di montagna e la revisione dei criteri di

progettazione di infrastrutture e opere di smaltimento delle acque e

difesa geoidrologica, evidentemente non più adeguati di fronte

agli incalzanti eventi estremi di un clima in cambiamento.

Tempeste di vento e grandine gigante in

Canavese

Oltre ai rovinosi danni alluvionali sulle Alpi, di

assoluto rilievo sono quelli causati da una supercella temporalesca

che verso le h 22 locali di sabato 29 giugno 2024 si è affacciata

sull'estremità nord-occidentale della pianura piemontese, colpendo la

fascia prealpina-pedemontana dell'Alto Canavese (Torino).

Il temporale associato ha prodotto grandine di straordinarie

dimensioni (fino a 8-10 cm di diametro) responsabile della

devastazione di tetti in particolare nel paese di Forno Canavese, ma

danni a edifici, vetture e colture si sono verificati anche in altre

località quali Valperga, Cuorgné, Pont Canavese e sulle colline di

Castellamonte.

Inoltre il fronte di violente raffiche discendenti dai

cumulonembi (downburst) si è spinto verso il bordo orientale della

supercella fino a Busano, Oglianico, San Ponso e Salassa,

scoperchiando edifici e atterrando svariate decine di alberi d'alto

fusto. Una raffica di 118 km/h è stata registrata a Salassa

(stazione amatoriale

SalassaMeteo,

cortesia Gianni Cena), peraltro un po' al di fuori della zona più

colpita.

La dettagliata analisi dei danni, eseguita tramite un sopralluogo sul

posto e il sorvolo della zona con un drone da parte di un gruppo

coordinato da Andrea Vuolo (meteorologo RAI Meteo per il Piemonte),

in collaborazione con il team

Pretemp, ha

permesso di chiarire la natura dell'evento (raffiche "lineari"

discendenti dal sistema temporalesco) e di escludere il passaggio

di un tornado, di cui in un primo tempo vi era il sospetto.

In ogni caso la tempesta di vento e grandine è stata tra le più

intense e dannose di cui vi sia memoria nella zona, per lo meno negli

ultimi decenni, mostrando elementi in comune con la sequenza di eventi del 31 luglio-2 agosto 1998 tra Alto

Canavese ed Eporediese.

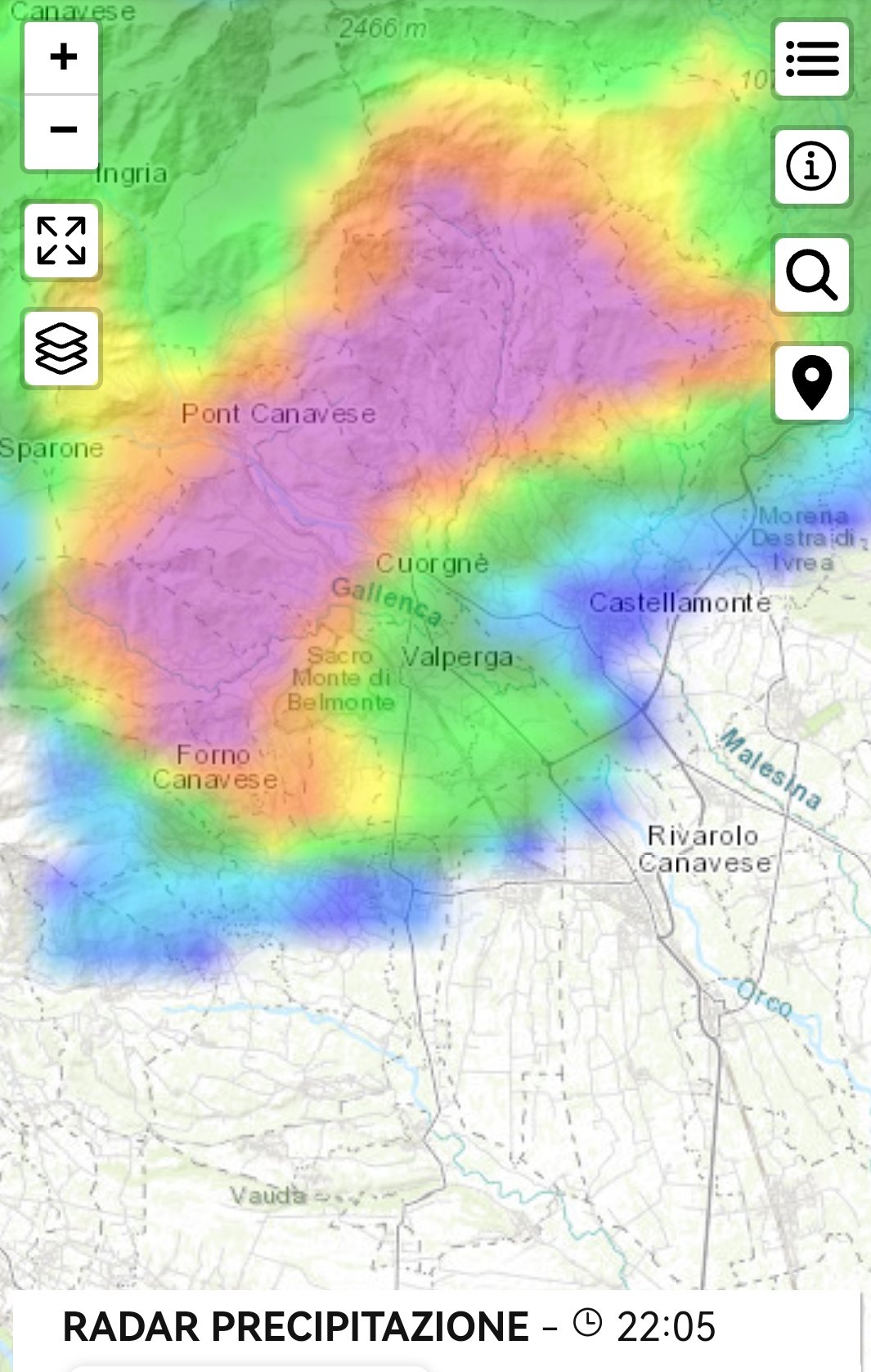

Il frame

radar Arpa Piemonte delle h 22:05 locali del 29 giugno 2024

segnala,

in viola, il violentissimo temporale con intensità pluviometriche

istantanee

>100 mm/h e presenza di grandine sull'Alto Canavese.

Chicchi di grandine di eccezionali

dimensioni raccolti a Sant'Anna dei Boschi, frazione di Castellemonte

(Torino), con diametro fino a circa 10 cm

(f. Chiara Querio, via

pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Un chicco di grandine pesato la sera

del 29 giugno 2024, tra i più grandi recuperati nell'Alto Canavese, si

è rivelato di massa di circa 180 g

(autore ignoto, via

pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Tetto distrutto dalla grandine a

Forno Canavese (Torino)

(f. AL.PI

Edilizia, via

pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Busano (Torino), parabrezza anteriore

di un auto danneggiato dalla grandine

(f. Daniele Cat Berro).

Busano (Torino), abitazione

scoperchiata dalle furiose raffiche di vento da Sud-Ovest, le cui

immagini sono divenute virali nelle cronache nazionali e

internazionali

(f. Daniele Cat Berro).

Ringraziamenti

Oltre a tutti gli enti e agli autori di

immagini citati nel testo, un ringraziamento particolare va a

Gabriele Savio (socio SMI e collaboratore esterno

CNR-IRPI

Torino), a Gianni Mortara e Fabio Luino (CNR-IRPI,

Torino), ad Alessio Golzio (socio SMI e meteorologo

Arpa

Piemonte) e ad Andrea Vuolo (meteorologo RAI Meteo) per i

numerosi confronti e scambi di informazioni durante e dopo l'evento.

Inoltre, per l'aiuto nel rintracciare informazioni e immagini:

Enrico Martinet e Andrea Parodi (giornalisti

La Stampa),

Luca Lorenzini (responsabile portale

DiscoveryAlps),

Elisabetta Bottinelli (Valtournenche), Piero Giorgis e

Bruno Merlo (Noasca),

Giuseppe Cutano e Marco Foretier (Cogne), nonché ai

contributori del gruppo Facebook

Memoria storica dei processi geo-idrologici.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|