Fenomeni

elettrici dell'atmosfera | |||||||||||||||||||||||||||||||

|

Seconda parte: Campo elettrico dell’atmosfera in condizioni medie

La terra possiede una carica elettrica negativa, come è stato ipotizzato

già nella metà del 1700 e verificato dal Peltier nel 1836, ed il

suo potenziale elettrico aumenta allontanandosi dal suolo. I valori

medi di tale potenziale e del suo gradiente (variazione per unità di

altezza) o campo elettrico, in assenza di perturbazioni, sono riassunti

nella seguente tabella:

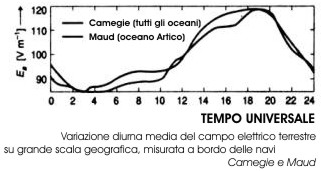

assumendo, come d’uso, il potenziale del suolo = 0. Nel corso di uno stesso giorno, sulle superfici oceaniche, i campi elettrici medi variano con un andamento che segue l’ora universale di Greenwich con un massimo (ca. 150 V/m) verso le ore 19 ed un minimo (107 V/m) verso le ore 4 (si veda la figura qui sotto).

I valori del campo, globalmente, dipendono strettamente dalla conduttività dell’aria (decrescono quando questa aumenta, come accade salendo in altezza) e sono profondamente alterati (in particolare al livello del suolo) da fenomeni meteorologici quali turbolenze, nebbia, passaggio di nuvole, precipitazioni, aerosol presenti nell’aria, polveri, sino ad invertirsi durante i temporali, come vedremo in seguito.

Nell’alta atmosfera, oltre la tropopausa, per l’aumento enorme della

densità degli ioni (in particolare nella ionosfera) dovuta all’iterazione

dei raggi ultravioletti (ionizzazione) e nel contempo della loro mobilità,

che cresce diminuendo la densità dell’aria, la conduttività aumenta di

parecchi ordini di grandezza ed il gradiente si riduce notevolmente,

mentre il potenziale rispetto alla terra si attesta mediamente attorno ai

280 KV, variando tra 150 e 600 KV.

L’elettrizzazione dei nembi temporaleschi, con la formazione di notevoli quantità di cariche elettriche positive e negative, è un fenomeno che si determina attraverso un meccanismo complesso e, per taluni aspetti, ancora non completamente chiarito. Sicuramente molte cause vi contribuiscono: il così detto effetto Lenard secondo cui una goccia d’acqua spezzandosi a seguito di forti moti convettivi presenta cariche positive nei frammenti più grossi, negative in quelli più piccoli, la cattura selettiva degli ioni da parte delle goccioline d’acqua e dei cristalli di ghiaccio, gli effetti termoelettrici, il cambiamento di stato. Alla fine, sono i forti moti ascendenti e discendenti e le precipitazioni che consentono la separazione delle cariche e la polarizzazione in grande scala della nube.

Le correnti ascendenti o discendenti trasportanti ioni

costituiscono una corrente elettrica di convezione. Ma nella nuvola

temporalesca si possono evidenziare altre correnti: una corrente di

conduzione che si manifesta sopratutto alla sua sommità ed è diretta

verso l’alta atmosfera, una corrente dalle punte ed asperità del suolo

(diretta di regola verso l’alto), un corrente di spostamento

proporzionale alla derivata rispetto al tempo dello spostamento elettrico

D, oltre naturalmente alle scariche dei lampi e dei fulmini. Il problema della carica negativa del suoloCome detto sopra, globalmente, la terra possiede una carica negativa (ca. 500 000 coulomb).Tenuto conto della conduttività dell’intera atmosfera dovuta alla ionizzazione causata da vari fenomeni: la radioattività naturale nei pressi del suolo, i raggi cosmici e gli effetti fotoelettrici che agiscono in tutta la sua massa, i raggi ultravioletti attivi nella sua parte più alta, conduttività che corrisponde ad un resistenza globale planetaria di circa 200 Ώ, e della differenza di potenziale che esiste tra essa ed il suolo (in media esso presenta un potenziale negativo attorno ai 300 KV rispetto alla ionosfera), si genera una corrente verticale “di bel tempo” la cui densità ha valore medio stimato di circa 10 -12 A/m2 , diretta verso basso. A causa di essa la carica negativa della terra non potrebbe mantenersi se non per pochissimo tempo (il tempo della sua neutralizzazione è valutato essere inferiore all’ora). Il suolo deve essere dunque costantemente alimentato in cariche elettriche negative e ciò avviene soprattutto ad opera dei fulmini, come dimostrato da Wilson nel 1920. Ciò è confortato anche dal fatto, altrimenti inspiegabile, che l’andamento diurno del campo elettrico mediato al di sopra degli oceani che, come abbiamo visto, segue l’ora universale di Greenwich, è molto simile all’andamento stimato dell’attività temporalesca mondiale. In un instante qualsiasi, in tutto il globo, si possono contare da 1500 a 2000 temporali e tra 50 e 100 fulmini colpiscono il suolo ogni secondo, con un apporto di carica negativa equivalente ad una corrente media di circa 1000 A. Tale corrente, diretta dal suolo alle nuvole stesse, cui si deve aggiungere quella dovuta agli effluvi dalle punte e delle asperità del terreno, dovrebbe bilanciare la corrente di “buon tempo” diretta dall’atmosfera al suolo. Semplificando, il meccanismo ultimo del trasferimento di carica negativa dall’atmosfera alla terra è il seguente: per induzione elettrostatica nell’area al di sotto della cellula temporalesca si raccoglie una carica positiva che viene sottratta dalle altre zone del suolo facendone aumentare ivi, in ugual misura, la carica negativa. I fulmini e gli effluvi neutralizzano parte di questa carica positiva. Il bilancio finale sul terreno è evidentemente un surplus di carica negativa.

D’altro lato, il

medesimo surplus di carica, ma positivo, si verifica

nella nuvola. Esso ritornerà alla terra con la corrente di

conduzione verso l’alto che si stabilisce alla sua sommità e quella di

“di bel tempo” tra la ionosfera ed il suolo. Il generatore troposferico (

modello statico globale)

I fenomeni sopra esposti si possono rappresentare grossolanamente mediante un circuito elettrico molto semplice dove la corrente, positiva verso l’alto, indotta dal generatore troposferico rappresentato dai temporali con i loro fulmini (ed effluvi dalle punte ed asperità del suolo) si chiude attraverso la stratosfera (resistenza di circa 25 KΏ, alta, per il fatto che l’area mediamente interessata dai temporali in un certo istante è una piccola frazione della superficie terrestre), la ionosfera di resistenza nulla, l’atmosfera di cielo sereno (resistenza globale di circa 250 Ώ ) il suolo (resistenza anch’essa posta = 0) la colonna d’aria dal suolo alla base dei cumuli-nembi (pochi K Ώ) e la resistenza interna propria della nuvola (piccola rispetto ai valori di resistenza totali). Il generatore stesso può essere considerato un generatore di tensione (circa 30 MV) o di corrente (circa 1 KA). L’energia al generatore è data sostanzialmente dalla gravità che agisce sulle gocce ionizzate in caduta nella nuvola e dalla forza ascensionale del vento che consente la separazione delle cariche (in ultima istanza il motore di tutto è l’energia solare).

Il generatore atmosferico Recentemente il modello statico del circuito globale atmosferico è stato sostituito da modelli più sofisticati (dinamici) la cui caratteristica principale consiste nella presa in conto di tutti i fenomeni interattivi tra le varie parti dell’atmosfera, in particolare: le iterazioni fluidodinamiche del plasma ionosferico con l’atmosfera neutra, il trasporto di quantità di moto dalla bassa atmosfera alla ionosfera e tra questa alla magnetosfera, gli apporti di energia, oltre che dall’attività temporalesca, dall’attività magnetosferica e dal vento solare (modellizzati con altrettanti generatori elettrici), l’iterazione con il suolo. In

questi modelli, di cui riportiamo a lato quello dovuto ad H. Volland, la

conduttività del suolo e dell’alta atmosfera è considerata finita ed

anisotropa. Inoltre il generatore operante nella magnetosfera (30 KV) e

quello dovuto al “vento solare” (25 KV) producono un potenziale variabile

nel tempo da cui una corrente anch’essa variabile i cui campi

elettromagnetici a bassa e bassissima frequenza possono penetrare molto

profondamente nella terra (fino anche ad arrivare al suo nucleo interno)

dando luogo a correnti indotte rilevabili attraverso le variazioni del

geomagnetismo profondo. Continua nel

prossimo numero | |||||||||||||||||||||||||||||||