Analisi climatiche Contributo alla

classificazione dei climi della Liguria | |

|

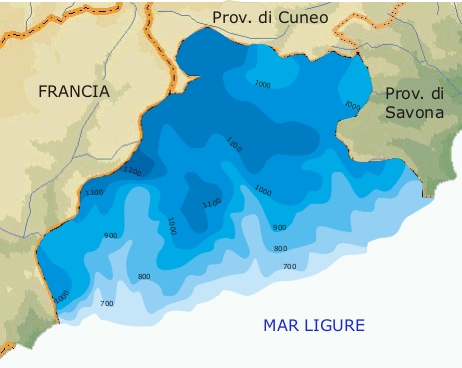

6 Distribuzione geografica delle precipitazioni annue La quantità delle piogge in Liguria segue, di norma, un andamento crescente procedendo da ovest verso est e dalla costa verso l’interno della regione, anche se quest’ultimo risulta meno regolare a causa dell’azione esercitata dalla complessa orografia sulle masse d’aria apportatrici delle precipitazioni. Una volta superato lo spartiacque alpino-appenninico e discesi in direzione della pianura padana, l’entità delle precipitazioni subisce un decremento. Le situazioni sinottiche che favoriscono i maggiori apporti piovosi sulla regione sono la bassa pressione sull’Italia settentrionale (Golfo di Genova o Val Padana), in modo particolare se è presente sia al suolo che in quota, e la saccatura sul Mediterraneo occidentale, comprese le basse localizzate sulla Sardegna, anch’essa quando è presente sia al suolo che in quota. Le aree costiere che totalizzano precipitazioni più alte si trovano nella parte più settentrionale della Riviera di Levante, nella provincia di Genova, e le zone interne a ridosso di queste ultime sono quelle che ricevono il maggiore quantitativo annuo dell’intera regione. Come si diceva, il gradiente pluviometrico relativo all’altitudine è riscontrabile ovunque in ambito regionale, benché possa accadere talvolta che, precipitazioni associate a singoli fronti, facciano registrare totali superiori a quote di bassa o media quota. Il fenomeno di inversione di precipitazione potrebbe spiegare alcune isolate irregolarità che si presentano nella distribuzione delle precipitazioni alle quote più elevate, sia sul totale mensile sia come singolo episodio piovoso. Tali eventi, che nell’area centrale della Liguria si manifestano in circa un terzo dell’acqua raccolta al pluviometro, risulta di minore valenza procedendo verso i lembi estremi della regione, in particolar modo verso la provincia imperiese. Secondo uno studio (Dagnino, Flocchini e Palau 1979), sette casi su dieci di inversione di precipitazione, hanno avuto luogo con circolazione di venti al suolo settentrionali, depressione sul Mar Ligure o sul Mar Tirreno settentrionale, alta pressione in Val Padana, debole circolazione in quota e mancanza di correnti a getto. Un’indagine allargata ha consentito di constatare che questi fenomeni di inversione si riscontrano contemporaneamente anche nel sud della Francia e sul versante occidentale delle Alpi Marittime. a. Provincia di IMPERIA

Nella provincia di Imperia si trovano le aree cui appartengono i minori apporti pluviometrici dell’intera regione. Sulla fascia litoranea si misurano i valori minimi, con totali annui che scendono poco al di sotto di 700 mm nella parte più occidentale, decrescenti procedendo verso il confine francese. La località meno piovosa è Ventimiglia, con 671 mm. La isoieta di 700 mm corre pressoché parallela al litorale per quasi tutta la provincia, intersecando la linea di costa in corrispondenza del capoluogo e proseguendo in tal posizione fino ai primi lembi della provincia di Savona. Inoltrandosi verso l’interno, le isoiete con valori gradatamente superiori, fino a 1000 mm, hanno fra loro andamento quasi parallelo e seguono con buona approssimazione le linee di livello del terreno. In corrispondenza dello sbocco al mare delle valli più ampie (Nervia, Argentina e Impero), si nota l’incunearsi delle isoiete verso l’entroterra in modo più marcato.

La parte più interna della provincia, presenta precipitazioni comprese tra 1000 e 1200 mm, con valori superiori mano a mano che ci si avvicina al contrafforte alpino che separa la Liguria dal territorio francese. A partire dal medio corso del torrente Arroscia, che scorre con andamento ovest-est, in direzione del confine con la provincia di Savona, ha inizio una zona a minore piovosità, inferiore a 1000 mm. Anche in prossimità del Colle di Nava, la piovosità scende di poco al di sotto dei 1000 mm annui. L’area che raccoglie maggiori contributi di precipitazione è situata sulle alte pendici delle Alpi Liguri adiacenti al confine transalpino (Pietravecchia 2040 m, Cima di Marta 2138 m), dove, tuttavia, la pioggia cumulata annua nelle stazioni più elevate della regione supera di poco i 1200 mm (Valle Tane, 1227 mm a 1405 m s.l.m.). In quest’area si trova anche il punto di osservazione a maggiore altitudine tra quelli considerati in questo lavoro (Colla Melosa, 1600 m, che ha un totale annuo di 1126 mm). Aree isolate di piovosità più marcata, si trovano subito alle spalle di Ventimiglia, già sulle prime propaggini del massiccio del Monte Grammont (1378 m), che separa il fiume Roia dal torrente Carei, che sfocia a Mentone, e sul massiccio del Monte Ceppo, nell’entroterra di San Remo.

L’aumento delle precipitazioni con l’altitudine risulta evidente dalle seguenti tabelle.

Tutte e tre le valli considerate procudono risultati

analoghi sebbene, come si vedrà, quantitativamente differenti.Nella Val

Nervia il gradiente pluviometrico tra Ventimiglia, posta in prossimità

dello sbocco a mare del Torrente Nervia, e Pigna, a quota 280 m e a

circa 15 km dalla linea di costa, è di 77 mm/100 m. Tra Pigna e Valle

Tane, posta a 1405 m s.l.m., è 31 mm/100 m. Il gradiente della valle

risulta quindi essere di 40 mm ogni 100 metri di quota.

Analizzando i dati delle stazioni dell’intero territorio provinciale, si nota come allontanandosi dalla costa e inerpicandosi sulle prime roccaforti montuose, si abbia un repentino aumento della quantità delle piogge. Tale gradiente risulta già essere di quasi il 50% tra la prima fascia e quella compresa tra 101 e 250 metri s.l.m. Il quantitativo medio di precipitazione raggiunge valori superiori a 1000 mm oltre l’altitudine di 500 metri, rimanendo pressoché stazionario, con alcune inversioni, con l’aumentare della quota. Rispetto la prima fascia, si giunge a un gradiente del 65% a oltre i 1000 metri di altezza. Il gradiente pluviometrico per l’intera provincia è di 31 mm/100 m, valore inferiore a quello emerso considerando ogni singola valle. La maggiore progressione riscontrata nelle vallate considerate, può essere ascrivibile all’aumento repentino delle piogge verso la testata delle valli più ampie per effetto stau orografico. Tale condizione si nota nelle carte delle isoiete che tendono a ravvicinarsi in prossimità dell’estremità superiore delle conche vallive.

| |