|

di Roberto Pedemonte

Horace-Bénédicte de Saussure

Incisione di Ambroise Tardieu |

Lo scopo che ci prefiggiamo in questa

nuova rubrica è quello di rivisitare pagine di cronaca e di

storia della meteorologia del passato, tempi in cui l’uso di

strumenti, seppur in crescita, era limitato a pionieri,

tempi in cui la scienza meteorologica, ben lungi dall’essere

organizzata e codificata come al giorno d’oggi, era riserva

di pochi scienziati e appassionati che dedicavano ad essa la

loro vita. Studiosi che hanno compiuto, nel corso della loro

attività scientifica, esperimenti rivoluzionari, viaggi

pericolosi, costruito strumenti innovativi o dedicato il

loro tempo alla raccolta e delle osservazioni sui fenomeni

dell’atmosfera, descrivendoli, misurandone i valori con

apparecchiature non ancora normalizzate, spesso anche non

confrontabili. Per raccogliere queste informazioni ci

vengono incontro i libri ma anche i giornali dell’epoca,

spesso entusiasti nel redigere sulle loro pagine le notizie

di questa scienza in via di espansione. Uno di questi,

“Avvisi Patrii”, settimanale genovese stampato tra il 1777 e

il 1796, forniva resoconti, notizie e anche un’interessante

raccolta di dati meteorologici rilevati nella città di

Genova che avremo modo di pubblicare nel dettaglio nei

numeri futuri della rivista.

In questa prima puntata della rubrica, che abbiamo voluto

chiamare “Meteorologia d'altri tempi” per ricordare che è solo

grazie agli uomini a cui si faceva cenno prima che si è

potuti far progredire la Scienza, ci è sembrato interessante

riproporre il resoconto che fece Horace-Bénédict de Saussure

sulla spedizione che, insieme al figlio Theodore, fece al

Col del Gigante nel luglio 1788, dopo quella più famosa

durante la quale raggiunse la vetta del Monte Bianco il 3

agosto 1787. A spingerlo a compiere quest’impresa fu, come

si leggerà, la possibilità di effettuare misurazioni alle

alte quote non solo nelle ore centrali del giorno, come era

avvenuto fino ad allora, ma poter verificare l’andamento dei

“varj stromenti” lungo tutto il corso della giornata. Il

soggiorno durò infatti ben sedici notti.

Il primo volume del Voyages dans les Alpes |

Pubblicato su tre numeri degli “Avvisi” nel febbraio 1794,

qui viene presentata in due parti (la seconda nel prossimo

numero di RLMet). Si è ritenuto di non modernizzare il

lessico e mantenere inalterata la traduzione che venne fatta

all’epoca della pubblicazione: la descrizione

particolareggiata delle difficoltà riscontrate durante la

scalata e delle condizioni meteorologiche estreme alle quali

sono stati sottoposti i partecipanti alla spedizione, una

ventina di persone, è sì più difficoltoso a leggersi ma

rende bene il sapore pionieristico dell’epoca in cui venne

scritto.

Horace-Bénédict de Saussure fu scienziato ma anche

naturalista. Nacque il 17 febbraio 1740 a Conches, vicino a

Ginevra, da una nobile e illustre famiglia che diede alla

storia numerosi uomini di scienza. Già a 22 anni fu nominato

professore di filosofia e scienze naturali all’Università di

Ginevra. A 34 ne fu rettore. Dal 1768 iniziarono i suoi

viaggi nelle Alpi. Introdusse il termine “geologia” nel

mondo scientifico, utilizzato nella sua opera più

importante, la monumentale “Voyages dans les Alpes” (Viaggio

attraverso le Alpi), resoconto di trent’anni di viaggi e

studi lungo la catena alpina. La gloria di de Saussure

culminò con la scalata al Monte Bianco che portò a termine,

come già scritto, il 3 agosto 1787. Nella sua vita, dedicata

alla scienza, scoprì numerosi minerali e, cosa che ci

riguarda più da vicino, fece accurate misurazioni

sull’umidità atmosferica, migliorò il termometro e

l’anemometro e sviluppò l’igrometro a capelli, forse il suo

strumento più conosciuto, e l’elettrometro, strumento per

misurare l’elettricità potenziale grazie all’attrazione o

alla repulsione di corpi caricati elettricamente. Dal 1794

la salute iniziò ad abbandonarlo e, a causa delle spese

sostenute per le sue ricerche scientifiche, si trovò anche

in ristrettezze economiche. L’illustre studioso ebbe però la

solidarietà di numerose personalità che non scordarono

quanto fosse stato il suo contributo al progresso della

scienza. La morte lo colse il 22 gennaio 1799 e fu

seppellito nel cimitero ginevrino di Plainpalais.

Da

“Avvisi Patrii” n° 5 del primo febbraio 1794

I Fisici, ed i Naturalisti che propongonsi di visitare la

vetta di qualche monte, prendono d’ordinario le loro misure

in modo da giungervi sul mezzo giorno, e quando vi sono

arrivati, si affrettano a fare le loro osservazioni per

discenderne pria della notte. Si trovan essi per ciò

sull’alte cime quasi sempre all’istess’ora, né vi si

trattengono che per breve tempo, onde non possono formarsi

una giusta idea dello stato dell’aria nelle altre ore del

giorno, e molto meno in tempo di notte.

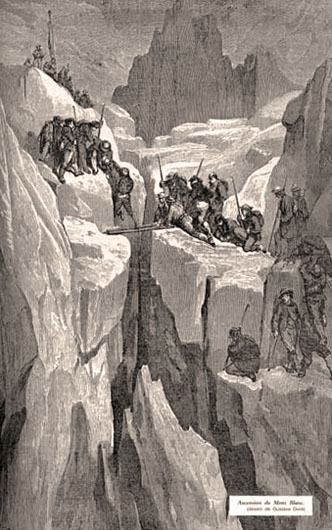

Ascensione al Monte Bianco |

Mi parve cosa interessante il riempiere, a dir così, questa

specie di lacuna nell’ordine delle nostre cognizioni

atmosferiche, facendo un’assai lunga dimora su di un’alta

cima affine di determinare l’andamento giornaliero di varj

stromenti meteorologici del barometro, del termometro,

dell’igrometro, elettrometro ec., e di cogliere l’occasione

di osservare in quel luogo l’origine delle meteore

differenti, come delle piogge, de’ venti, delle procelle ec.

A tal desiderio aggiungansi quello di tentare varie

esperienze che risoluto avea di fare sul Monte Bianco, ma

che la scarsezza del tempo, e’l disagio prodotto dall’aria

troppo rarefatta, m’impedirono di eseguire.

Difficil cosa era il trovare un luogo convenevole. Io voleva

collocarmi all’altezza di mille ottocento tese

[3.500 metri

circa, N.d.R] e in un luogo scoperto, ove i venti e tutte le

meteore potessero liberamente spiegarsi. Non mi sarebbe

stato difficile il trovare qualche vetta coperta di neve, la

quale in se riunisse tali proprietà; ma non m’era fattibile

il fissar sulla neve uno stabilimento durevole, per

l’instabilità degli stromenti che vi si sarebbono collocati,

sia a cagione del freddo, e dell’umidità. Era pertanto ben

difficile il trovare sulle nostre alpi a tanta altezza,

qualche rupe senza neve, accessibile, ed abbastanza

spaziosa, per potervi formare una specie di domicilio.

Il Sig. Exchaquer, con cui parlato avea del mio progetto, mi

assicurò che per la strada nuovamente scoperta conducente da

Chamouni a Courmayeur passando pel Tacul avrei trovate delle

situazioni quali io le bramava.

Affidatomi pertanto sulla sua asserzione, feci nella scorsa

primavera i miei preparativi per tale spedizione, e ai primi

di giugno andai con mio figlio a stabilirmi a Chomouni,

aspettando il bel tempo per tosto approfittarne.

Portai con me due piccole tende di tela; ma bramava inoltre

di avere colassù una specie di capanna formata di sassi.

M’era d’uopo aver varj domicilj, o luoghi riparati, divisi

l’un dall’altro, non solo per noi, e per le nostre guide, ma

altresì perché il magnetometro, e la bussola di variazione,

dovean esser fra se distanti per non influire sulle

reciproche loro variazioni; mandai perciò a costruire

anticipatamente la mentovata capanna.

Allorché questa fu terminata, e parve stabilito il bel

tempo, partimmo da Chamouni. Il primo giorno, ai 2 di

luglio, andammo a dormire sotto le nostre tende a Tacul;

così appellasi un fondo coperto di erbetta sul margine di un

piccol lago compreso fra l’estremità della ghiacciaja de’

boschi, ed il piede di una rupe detta Montagna del Tacul.

All’indomani di là partimmo alle cinque e mezzo del mattino,

e mezz’ora dopo il mezzo giorno giungemmo alla nostra

capanna. A questo luogo fu dato il nome di Colle del

Gigante, perché in effetto è posto all’ingresso del colle,

da cui si discende a Courmayeur, e perché la montagna più

rimarchevole che trovisi in que’ contorni dominante sul

colle è il Gigante, alta e dirupata vetta, che ben

distinguesi dalla sponda del nostro lago (di Ginevra). Il

nome del Tacul, distante cinque o sei ore di cammino da

queste rupi, non poteva in verun modo lor convenire.

Andando dal Tacul al Colle del Gigante non potemmo

attraversare la ghiacciaja di Trelaporte, per cui passarono

l’anno scorso quelli che ci precedettero; poiché le

fenditure di tal ghiacciaja trovavansi aperte e senza neve,

ond’erano affatto inaccessibili; e perciò fummo

costretti di costeggiare le falde di un’altra vetta detta la Nera, presso a’ dirupamenti di neve estremamente ripidi, e vicini a

profonde fenditure.

Le nostre guide ci assicuravano che tal passaggio è molto

più periglioso di quello che avevamo tenuto l’anno scorso;

ma io non fo gran caso delle loro asserzioni, sia perché il

pericolo presente ci pare sempre maggiore di quello ch’è già

passato, sia perché essi s’immaginano di adulare ai

Viaggiatori, dicendo loro che son campati da un grave

periglio. Vero è però, che il passaggio della Nera è

pericoloso, e che siccome alla notte avea gelato, sarebbe

stato impossibile l’attraversar quelle nevi sode e pendenti,

se nel giorno precedente, quando la neve era ammollita pei

raggi del sole, le persone del nostro seguito non fosser

andate a segnarvi le orme, ove mettere con sicurezza il

piede.

De Saussure durante la sua spedizione nelle Alpi |

Fummo quindi esposti, come al Monte Bianco, al pericolo

delle fenditure nascoste sotto sottili, e deboli strati di

neve. Tali fenditure son men larghe e men frequenti verso la

cima della montagna, e ci lusingavamo qui pure di uscirne

felicemente, quando tutto ad un tratto sentimmo gridare:

corde, corde. Chiedansi tai corde per cavar dal fondo della

ghiacciaja il povero Alessio Balmat, uno di quei che

portavano il nostro bagaglio, precedendoci di cento passi

all’incirca, e che in un batter d’occhio era scomparso agli

sguardi de’ suoi compagni ingojato da una larga fenditura

profonda ben sessanta piedi

[18 metri circa, N.d.R.], ma per

sua ventura alla metà dell’altezza era stato sostenuto da

una massa di neve ivi dianzi caduta. Precipitò egli su

questa neve senza essersi fatto altro male, che qualche

lieve scorticatura al volto. Il suo migliore amico P. G. Favret, si fe legare con delle corde, e mandar giù per

fortemente legare l’amico: ciò fatto, l’un dopo l’altro si

videro sortire dalla voragine. Alessio Balmat era bensì

pallido alquanto, ma non mostrò verun turbamento, e

riprendendo i nostri materazzi che formavano il suo carico,

si rimise in cammino con un’inalterabile tranquillità.

Non fu già, come esser suole, un istante felice per noi

l’arrivo al termine del nostro viaggio. M’avvidi tosto non

senza dispiacere, confrontando la situazione della nostra

capanna, colle altezze, ch’io ben conosceva altronde, che

non eravamo alti mille ottocento tese, come ci avevan fatto

sperare: trovai inoltre la nostra capanna troppo angusta,

non avendo che sei piedi

[1.8 metri, N.d.R.] in quadrato, e

sì bassa che non vi poteamo star ritti in piedi; e le

pietre, con cui era stata costruita, erano sì mal connesse,

che eravi entrata la neve, e l’aveva empiuta per metà. La

cresta degli scogli, su cui doveano spiegarsi le nostre

tende, e alla cui estremità saliente stava la nostra

capanna, era chiusa fra due ghiacciaje estremamente strette,

ineguali, e d’ogni intorno circondate da balze di nevi e da

rupi scoscese, che poteano chiamarsi precipizj. Per una

abitazione di molti giorni questa situazione non offriva

certamente una piacevole prospettiva, ma per un belvedere

era veramente magnifica. Dalla parte dell’Italia avevamo un

orizzonte immenso, formato da raddoppiate catene di monti

coperti bensì in gran parte di nevi, ma vi si scoprivano

frammezzo delle nere foreste, e alcune ridenti e ben

coltivate valli. Dalla parte della Savoja il Monte Bianco,

il Gigante, e le vette intermedie presentavano un maestoso

quadro variato e interessante.

Fine prima parte

|