|

di Roberto Pedemonte

Benjamin Franklin.

Dipinto di: Jean-Baptiste Greuze, 1777 |

Dallo scritto degli “Avvisi Patrii”

genovesi del 1780 che pubblichiamo in questo numero della

Rivista, si comprende quale fosse la capacità espositiva di

Benjamin Franklin. I primi capoversi trattano con semplicità

e chiarezza, forse inaspettate per l’epoca, la circolazione

generale dell’atmosfera, che viene ricondotta in termini

illuminanti, considerato che le teorie del matematico

francese Gaspard Gustave de Coriolis, riguardo l’influenza

della rotazione della Terra sulla circolazione atmosferica

(vedi Rivista Ligure di Meteorologia numeri 18, 19, 20 e

22), dovevano ancora essere formulate. Benjamin Franklin

(nato a Boston il 17 gennaio 1706 e morto a Philadelphia il

17 aprile 1990), diplomatico, inventore, filantropo,

giornalista, scienziato, ebbe modo di occuparsi anche delle

Aurore Boreali, fenomeno fantastico che ha, da sempre,

affascinato e ammaliato il genere umano. Sua fu la prima

osservazione sul fatto che si presentavano più

frequentemente quanto più si procedeva verso i poli.

La sua penna sciolta ci permette di

comprendere quali fossero i pensieri e le deduzioni e le

ipotesi sulle aurore boreali degli uomini di scienza del

XVIII secolo. Leggendo con interesse quanto espone nella sua

memoria il “Sig. Francklin”, avremo modo di confrontarlo con

quelle che sono le attuali conoscenze sul fenomeno delle

Aurore Boreali, scorrendo l’articolo redatto da Diego Rosa

in questo stesso numero, corredato dalle fotografie scattate

da Massimo Riso nel ventoso inverno islandese.

Buona lettura.

Da “Avvisi Patrii” n° III

del 22 Gennaio 1780

Il Ministro Colbert e Luigi XIV visitano l'Academie

Royale des Sciences.

Incisione di S. Le Clerc del 1671 |

Il Sig. Francklin

anche in mezzo agli affari più seri non lascia di essere un

gran filosofo, ed un attento osservatore. Secondando egli il

suo naturale trasporto per la Fisica, che ha saputo così

bene illustrare con nuovi ingegnosi sistemi, ha dato luogo

ultimamente al Sig. Le Roy di leggere alla R. Accademia

delle scienze di Parigi una sua Memoria, che contiene alcune

Congetture sulla cagione delle Aurore Boreali. Eccole:

L’aria riscaldata

divien più leggera, che quella, ch’è d’una tempra più

fredda. Fatta più leggera si alza, e il luogo da essa già

occupato, si rimpiazza tosto dall’aria vicina più fredda, e

più pesante.

Essendo riscaldata in

mezzo di una Camera con un fornello, o con una stuffa, si

solleva, e distendesi sulla più fredda, fino a che tocchi le

pareti, che essendo più fredde la condensano. Allora fatta

più pesante torna a discendere, e prende il luogo di quella,

che si è frattanto avvicinata al fuoco per fare lo stesso

giro.

Così per mezzo del

fuoco si fa una circolazione continua dell’aria, ch’è nella

camera; circolazione, che può rendersi visibile facendo un

po’ di fumo, il quale prenderà le medesime direzioni. Per

meglio convincervene aprite alquanto una porta fra due

stanze, delle quali l’una sia riscaldata, e l’altra no:

presentate successivamente una candela accesa all’alto, al

basso, e alla metà di questa porta: voi riconoscerete alle

differenti direzioni della fiamma, che una corrente d’aria

riscaldata esce continuamente dalla camera per la parte

superiore, un’altra d’aria fredda n’entra pel basso, e

pochissimo movimento v’è al luogo di mezzo.

La natura produce un

simil effetto sull’aria del nostro Globo. L’aria riscaldata

fra i Tropici tende perpetuamente a sollevarsi, e il luogo,

che abbandona, vien occupato dai venti del Nord, e del Sud

provenienti da regioni più fredde.

L’aria fatta più

leggera per il riscaldamento, galleggiando su un’altra più

fredda e più densa dee spargersi verso il Nord, e verso il

Sud, e discendere presso i due Poli per sostituirsi a

quella, che si è portata verso l’Equatore. Così si fa nella

nostra Atmosfera una circolazione d’aria come nella

mentovata stanza.

Infatti le direzioni

differenti ed opposte delle nuvole dimostrano le direzioni

dell’arie di peso diverso, come quelle del fumo, e della

fiamma nella esperienza della camera, e della porta.

La gran quantità di

vapori, che s’innalza fra i Tropici, forma delle nuvole, che

hanno molta elettricità: alcune cadono in pioggia prima di

giungere alle regioni polari, ed altre vi arrivano.

Se si raccolga della

pioggia in un vaso isolato, o posato sopra di un vetro,

questo vaso sarà elettrizzato, perché ogni goccia vi apporta

un po’ di elettricità. Lo stesso succederà se si usi l’istessa

cautela nel raccogliere della neve, o della grandine.

L’elettricità, che

così discende ne’ climi temperati vien ricevuta e assorbita

dalla terra.

Quando le nubi non si

scaricano sufficientemente per mezzo di quella operazione

graduale, scaricansi talora subitamente scagliando fulmini

sulla terra, che trovasi in istato di ricevere la loro

elettricità.

La terra ne’ climi

temperati, e caldi è generalmente propria a riceverla,

perché è propria a trasmetterla.

Un certo grado di

calore rende atti a trasmettere l’elettricità alcuni corpi,

che senza tal grado atti a ciò non sarebbero. Così la cera

nello stato di fluidità, e vetro ammollito dal calore

possono amendue trasmettere, e condurre l’elettricità.

L’acqua ha la

proprietà di trasmettere l’elettricità essendo gelata,

quantunque ad un freddo mediocre, la perde in parte; se il

freddo è estremo, la perde totalmente.

La neve, cadendo

sulla terra gelata, ritiene la sua elettricità; e la

comunica di fatti ai corpi isolati, se dopo di esser caduta

sia trasportata altrove dal vento.

L’umidità contenuta

nelle nuvole, che si alzano all’Equatore, arrivando alle

regioni polari, dev’esservi condensata, e cadere in neve.

La gran crosta di

ghiaccio, che copre stabilmente quelle regioni, può essere

sì fortemente gelata da impedire che l’elettricità portata

dalla neve penetri nella terra.

Tal elettricità

adunque può essere accumulata su quella crosta di ghiaccio.

L’Atmosfera, che ha

forse tre, o quattro leghe

[15/20 km N.d.R.] d’altezza,

essendo più pesante nelle regioni polari, che fra i Tropici, dev’essere colà men elevata; e men alta vi dev’essere

ancora, perché essendo presso i poli minore la forza

centrifuga, dee trovarvisi minore quantità d’aria, e per

conseguenza men alta ne sarà la colonna. Pertanto vi dee

essere minor distanza dalla terra al vuoto, ch’è sopra

l’atmosfera nelle regioni polari, che fra i Tropici. Quindi

il fluido elettrico accumulato sulla crosta di ghiaccio

presso il polo penetrerà più facilmente l’atmosfera nelle

direzione perpendicolare, che nell’orizzontale: tanto più,

che la resistenza dell’aria diminuisce gradatamente come la

sua densità a misura che s’innalza; laddove nella direzione

orizzontale, e presso la superficie della terra è sempre la

medesima.

Poiché il vuoto

artificiale trasmette bene l’elettricità, quello ch’è sopra

l’atmosfera lo trasmetterà ugualmente.

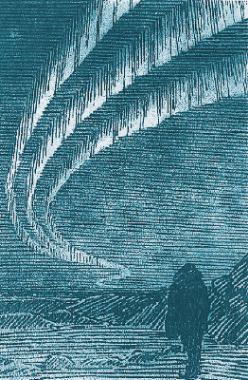

Xilografia di Frigjof Nansen basata su schizzo

del 1883 |

Supposti tali

Principj, passa il Signor Francklin a spiegare congetturando

la formazione delle Aurore Boreali ne’ seguenti termini.

Non è egli possibile,

che la quantità grande di elettricità portata nelle regioni

polari dalle nuvole, che seguendo la direzione de’ meridiani

vanno a radunarvisi, ivi si condensi, e vi cada colla neve?

Non è egli possibile, che l’elettricità, tendendo allora a

penetrar nella terra, e non potendolo a cagione del

ghiaccio, che vi s’oppone, risalga in alto come in una

troppo carica boccia di Leyden, si apra una strada a

traverso la poco elevata atmosfera di quelle regioni, corra

nel vuoto sopra dell’aria, e dirigasi verso l’Equatore

divergendo come i meridiani? L’elettricità non sarà ella

allora molto visibile ne’ luoghi, ove diverrà più densa? E

non diverrà ella men densa a misura che crescerà la sua

divergenza, fino a che trovi un passaggio per portarsi sulla

terra ne’ climi più temperati, o ivi si frammischi coll’aria

superiore? E se così opera la natura, non dovranno elleno

risultarne tutte le apparenze delle Aurore Boreali?

Questi si vedranno

più frequenti nell’autunno, all’avvicinarsi dell’inverno;

non solo perché in quella stagione le notti sono più lunghe;

ma eziandio perché nella state la quasi continua presenza

del sole può ammollire alquanto la superficie della gran

crosta di ghiaccio delle regioni polari, e renderla così più

propria a condurre l’elettricità, onde allora se ne potrà

ivi accumulare in minor copia.

Divenendo pel freddo

eccessivo più densa l’atmosfera delle regioni polari, ed

essendo gelata l’umidità, di cui si carica, non potrebbe

ella essere renduta visibile a chi vive in un’aria più

rarefatta, e men presso il polo per mezzo di una qualche

gran luce? In tal caso sebbene l’atmosfera sia un intero

circolo, che stendesi a 10. gradi di latitudine intorno al

polo, non dee ella mostrarsi agli spettatori, posti in luogo

da non vederne che una porzione, sotto la forma di un

segmento? Restandone la corda sotto l’orizzonte, ed

alzandosene l’arco sopra di esso più, o meno

proporzionatamente alla latitudine, in cui uno si trova, non

dee quello comparire di un colore alquanto oscuro, ma

trasparente abbastanza, perché possiamo vedervi a traverso

alcune stelle?

I raggi elettrici

divergono tra di loro per una mutua ripulsione, a meno che

non siavi qualche altro corpo conduttore, abbastanza vicino

pere riceverli. Quando tal corpo è più distante, i raggi

divergono a principio, ma convergono poi per entrarvi.

L'aurora boreale intorno al Polo Sud vista dallo

Space Shuttle.

Foto: NASA |

Gli effetti del

fluido elettrico non possono eglino spiegare alcune di

quelle varietà, che osservansi ne’ movimenti, e nelle

figure, che prende la materia immensa delle Aurore Boreali?

Basta considerare, che passando queste sopra l’atmosfera, o

andando dai poli all’Equatore sulla direzione dei meridiani,

i raggi di tal materia possono in molti luoghi del loro

passaggio trovare sotto di se delle regioni nebulose, e

dell’aria umida, le quali essenso nello stato naturale

dell’elettricità, e nello stato negativo, possono riceverli,

o farli convergere verso di se. Che se quelle regioni sono

già impregnate d’elettricità, i raggi luminosi possono

divergere dalle nubi ivi accolte, verso altri luoghi

egualmente umidi, e formar così quelle figure, chiamate

corone, e le altre apparenze, delle quali si fa sovente

menzione nelle descrizioni delle Aurore Boreali.

|