|

di Roberto Pedemonte

La città di Genova possiede uno dei più

antichi e attendibili osservatori meteorologici presenti in

Europa. Sebbene dalla seconda metà del settecento si fosse

iniziato ad acquisire misurazioni meteorologiche, sia

quantitative che qualitative, per opera di illustri

studiosi, solo nel 1832 venne eretto un osservatorio

pubblico presso la Regia Università e il primo gennaio

dell’anno successivo iniziarono le misurazioni. A circa

cinquant’anni dalla fondazione il prof. Pietro Maria

Garibaldi, direttore dell’Osservatorio dal 1863 al 1902,

pubblicava uno studio sulla climatologia della città,

ponendo a confronto il primo decennio di osservazioni con

l’ultimo disponibile (1871-1880). L’opera, “Osservatorio

della R. Università di Genova – Climatologia di Genova

desunta dai decenni meteorologici 1833-1842 e 1871-1880” fu

pubblicata in Genova nel 1884 presso i tipi del R. Istituto

Sordo-Muti.

Presentiamo in questa prima parte gli

eventi, raccontati con enfasi e amore per la scienza dal

prof. Garibaldi, che hanno portato alla costituzione

dell’osservatorio meteorologico ufficiale della città di

Genova.

I parte

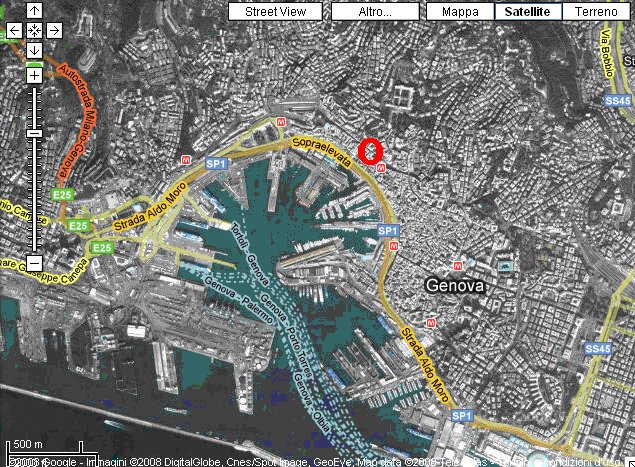

Figura 1 - Il centro storico di

Genova e il porto antico. Il cerchietto rosso indica la

posizione della Regia Università di Genova

CENNI STORICI

|

Figura 2 - L'atrio della Regia Università

di Genova |

Sebbene il clima della Liguria, considerata nel suo insieme,

non possa dirsi sensibilmente variato, come lo dimostrano la

tradizione e i dati forniti dall’agricoltura in genere, pure

alcune in località non è più quello che era anche in tempi

non molto lontani da noi. Non si possono portare a conferma

di questo asserto prove dirette desunte da osservazioni

meteorologiche propriamente dette, ma criteri ugualmente

attendibili lo dimostrano.

Le zone nelle quali prima si coltivavano olivi, viti e

agrumi sono attualmente più ristrette e meno elevate, e il

gelo, uccide attualmente un numero di piante maggiore di

quello lo facesse per il passato, ciò che evidentemente

accenna a più rigidi inverni.

Questo deteriorare del clima Ligure ha la sua causa

principale nello sboschimento dei monti, i quali, fatti

nudi, lasciano libero il corso a valle ai venti freddi del

nord, quando invece, prima, le folte selve coi loro tronchi,

rami, foglie ne diminuivano di molto la velocità, la

decomponevano in mille guise, e buona porzione di onda

ventosa rispingevano in alto come, per opera dei moli, si

vede avvenire dei flutti marini.

Se questa opera di spogliamento dei nostri monti durerà

ancora, il deterioramento del clima si farà manifesto in

nuove e più ampie zone di terreni e sarà messo in chiaro e

misurato dalle note meteorologiche, e, ciò che più monta,

dimostrato dai danni sempre maggiori che ne subirà

l’agricoltura: tutto però fa sperare che Governo e privati,

meglio illuminati sui loro veri interessi, ristaranno

finalmente dall’opera di distruzione e vestendo i monti

ripristineranno le antiche e migliori condizioni

meteorologiche della Liguria.

Lo studio di queste condizioni, per ciò che riguarda la

Città, divenne regolare, or quasi è un secolo, per opera di

privati cittadini e anche per cura dei alcuni membri di

Corporazioni religiose: tutto questo è attestato da memorie

e registri conservati nel Ligure istituto e in pubbliche e

private biblioteche.

Il march.se Domenico Franzoni (1) fu però il primo in Genova

che siasi occupato d’osservazioni meteorologiche eseguite

con tutta quella attenzione e regolarità che richiedonsi in

simili lavori, quando si vogliano render utili alla scienza.

Di queste Egli componeva un suo diario in cui segnava due

volte al giorno regolarmente, alla mattina ed alla sera, le

altezza barometriche, le indicazioni del termometro e

dell’igrometro, l’aspetto del cielo, la direzione e forza

de’ venti, la quantità della pioggia e dell’evaporazione, le

nebbie, le nevi, gli uragani, le tempeste, notando le ore e

tutte le circostanze di questi fenomeni, tanto ordinarii

quanto straordinarii; il tutto osservato con quella

precisione che si poteva attendere dagli strumenti

adoperati. Queste osservazioni comprendono un periodo di

quattordici anni, che comincia dal dicembre 1782 e finisce

nel 1796.

Quantunque coteste osservazioni in complesso non siano ma

state fatte di pubblica ragione, non è a dire però, che in

seguito non fossero per la scienza utilmente impiegate:

ripigliavansi infatti poco dopo questi lavori meteorologici

da un altro genovese, il prof. ab. cav. Multedo, e dalla

discussione e paragone delle proprie osservazioni con quelle

del Franzoni, ne uscivano due memorie di meteorologia che

egli presentava, la prima nel 1802, la seconda tre anni dopo

all’istituto Ligure; notevole quest’ultima principalmente

per una legge di relazione fra le indicazioni barometriche e

lo stato di agitazione del mostro mare, ch’egli vi

stabilisce come derivata dall’osservazione.

Nell’istesso tempo questo illustre professore, penetrato

dall’utilità di cotali studi, volendo dare maggior vita ai

medesimi, insisteva affinché fosse creato un pubblico

Osservatorio, e tracciava la miglior via da tenersi nei

lavori delle osservazioni. – Le sue parole, dettate

dall’amore della scienza, trovarono posteriormente un

favorevole accoglimento, e ciò avvenne nell’anno 1832,

quando si decretò fosse eretto nella R. Università un

Osservatorio meteorologico, e si provvide perché fossero

eseguite le osservazioni con tutta quella regolarità e

precisione che il progresso della scienza e la maggior

perfezione degli strumenti permettevano d’introdurvi.

Furono scelti a tal uopo una galleria ed un terrazzo

esistenti nell’angolo N. O. del palazzo di questa

Università, e quivi furono collocati i diversi strumenti

necessarii per le osservazioni. La posizione di questo

osservatorio venne determinata nel modo seguente:

Lat. 44.° 24.’ 59.” N.

Long. 6.° 35.’ 24.” E. Parigi.

Dal pavimento della galleria al livello medio del mare si

contano metri 47m,18.

|

Figura 3 - Barometro Fortin |

La galleria è divisa in due compartimenti. Nel primo fu

situato un barometro a pozzetto, a fondo mobile, di

costruzione del Fortin di Parigi, con iscala fissa tracciata

sopra un tubo d’ottone, divisa in centimetri e millimetri,

la cui origine viene indicata da una punta fissa d’avorio, e

munita di un nonio che dà direttamente i ventesimi di

millimetro. Il diametro interno del tubo è di 9 millimetri,

la larghezza della superficie anulare del mercurio nel

pozzetto 16mm, e la distanza della punta d’avorio alla

superficie interna dello stesso pozzetto 4mm. L’altezza del

menisco, che limita superiormente la colonna barometrica, fu

trovata eguale a 0mm,55 prendendo la media di molte

osservazioni, e l’altezza del menisco anulare del pozzetto

2mm,3.

Attiguo alla canna del mercurio, fissato all’armatura che

serve di difesa, si trova un piccolo termometro centigrado

che denota la temperatura del mercurio medesimo. L’origine

della scala suddetta è alta sul pavimento metri 0,85, e

quindi alta metri 48,03, sul livello medio del mare. Questo

barometro fu confrontato nel 1829 con quello

dell’osservatorio di Parigi dal sig. Bouvard, e si ebbe da

varii paragoni il seguente risultato medio corretto dalla

capillarità:

Altezza barometrica di Parigi = altezza Fortin + 0mm,135.

Avvertiamo fin d’ora che tutte le altezza barometriche che

riferiremo in seguito, osservate con questo strumento, sono

già ridotte a zero di temperatura instrumentale, ma non

corrette della capillarità.

Nel secondo compartimento della galleria furono situati, in

faccia al N., all’aria aperta,difesi quanto possibile dalle

irradiazioni dei corpi circonvicini, ma in modo da lasciar

liberissima la circolazione dell’aria: 1.° un termometro

sensibilissimo del Fahrenheit per la lettura delle

temperature dell’aria; 2.° un termometro ad indice, ossia

termometrografo, del canonico Bellini per le massime e

minime temperature delle 24 ore, da osservarsi ogni giorno

alle 9 del mattino; 3.° un igrometro a cappello del Saussure

per la misura della umidità dell’aria.

Le letture fatte sulle scale dei termometri sono tutte

ridotte in gradi del termometro centesimale avanti di essere

notate nel diario dell’osservatorio.

Sul terrazzo superiore alla galleria, ad un’altezza di metri

9,68 presa dal pavimento della stessa e perciò di metri

56,86 dal livello del mare, fu collocato un udometro

consistente in un vaso di forma cilindrica del diametro

interno di metri 0,76, con fondo conico, situato col suo

asse verticale. L’acqua raccolta dal medesimo passa per un

tubo che traversa il tetto e si deposita in un recipiente

chiuso, che è fissato inferiormente in uno stanzino attiguo

alla galleria; estratta dal medesimo, vien misurata per

mezzo di due vasi di forma cilindrica i quali hanno un’area

di sezione che è per l’uno il decimo e per l’altro il

centesimo dell’apertura dell’udometro stesso. Questi sono

muniti di scale interne, divise in millimetri che

corrispondono al decimo e centesimo di millimetro dell’udometro.

Finalmente fu stabilito su questo terrazzo un anemoscopio

formato di una banderuola, il cui asse passa attraverso al

tetto e termina in un pignone, che rotando mette in

movimento un indice, il quale scorre sovra un quadrante dove

sono segnati gli otto venti principali.

Gli strumenti descritti son quelli con quali furono eseguite

le osservazioni notate del diario dell’osservatorio. Ve ne

sono poi altri di simil genere disposti in diversi luoghi

che servono di verificazione e di confronto ai precedenti.

Stabilito così l’osservatorio, ne venne affidata la

direzione al professore d fisica della R. Università, e fu

nominato un Osservatore il quale avesse cura di notare

quattro volte al giorno, cioè alle 9 di mattina, a mezzodì,

alle 3, alle 9 di sera, le indicazioni de’ predetti

strumenti, nonché lo stato del cielo e del mare, e tutti

quei fenomeni ordinari e straordinari che potessero meritare

di tenerne memoria in un diario meteorologico.

Egli è al primo gennaio del 1833 che potè quivi cominciarsi

la nuova serie di osservazioni meteorologiche, che da indi

in poi non furono più interrotte, grazie allo zelo indefesso

del chiarissimo nostro professore d’idraulica sig. Giacinto

Grillo, il quale con somma intelligenza le condusse fino a

questo giorno.

Pietro Maria Garibaldi,

Osservatorio della R. Università di Genova – Climatologia di

Genova desunta dai decenni meteorologici 1833-42 e 1871-80,

Genova Tipografia del R. Istituto Sordo-Muti, 1884 |