|

Parte prima

Stabilità instabilità atmosferica

Le piogge sono generate dalla

condensazione del vapore d’acqua attorno a dei nuclei di

condensazione (germi di condensazione) quando l’aria

raffreddandosi diventa satura.

1) Composizione

dell’atmosfera terrestre

L’aria dell’atmosfera terrestre in

prossimità del suolo ha la seguente composizione molare od

in volume:

| N2 Azoto (peso molecolare 28) |

78% |

| O2 Ossigeno (peso molecolare 32) |

21% |

| Ar Argon (peso molecolare 40) |

0,93% |

| CO2 Anidride carbonica (peso

molecolare 44) |

0,04% |

| H2O Acqua (peso molecolare 18) |

0,001% - 5% |

Il peso molare dell’aria corrisponde a

circa 29 g /mole.

La mole (atomica o molecolare) contiene

un numero di particelle (atomi o molecole) paria al numero NA

di Avogadro = 6,022 1023 circa . Il peso o massa

di una particella, atomo o molecola, è espresso in unità di

massa atomica. L’unità di massa atomica ( secondo il Sistema

Internazionale di Misura) corrisponde esattamente ad 1/12

della massa dell’atomo di carbonio 12C composto

da 6 protoni e 6 neutroni.

2) l’aria

atmosferica come gas perfetto

L’invenzione del barometro a mercurio da

parte di Torricelli nel 1643 e di termometri affidabili

(Scuola del Cimento Firenze 1630) dette inizio alla sviluppo

di quella branca fondamentale della fisica che è la

termodinamica che si può definire come: studio del calore e

della temperatura e delle loro relazioni con l’energia, il

lavoro e parametri fisici come volume e pressione in

particolare per i gas

2.1 Legge dei gas perfetti

Nel 1661 il fisico inglese R. Boyle

pubblicò la prima legge sui gas:

La pressione di una determinata

quantità di gas che compie una trasformazione a temperatura

costante è inversamente proporzionale al volume occupato:

1) PV= K

Dove P = pressione, V = volume, K

costante funzione della quantità (peso) e del tipo di gas

Tale legge fu formulata qualche anno dopo

anche dal fisico francese E. Mariotte per cui prende anche

il nome di legge di Boyle – Mariotte.

Essa è valida con buona approssimazione in un “range”

determinato di temperatura e pressione che comprende i

valori usuali dell’atmosfera terrestre

|

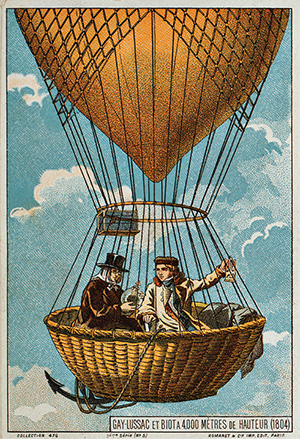

Fig.1 - L’ascensione in una mongolfiera ad idrogeno di Gay Lussac e Jean Baptiste Biot

1804.

Illustrazione

della fine del

19° secolo

Fonte: Wikipedia

|

|

Nel 1802 il grande fisico e chimico

francese Gay Lussac, famoso anche per la leggendaria

ascensione in mongolfiera sino a ca. 7000 m di quota nel

1804 per studiare l’atmosfera, formulò anche la sua prima

legge sul comportamento dei gas (detta anche prima legge di

Charles che la propose ma non la pubblicò nel 1787 come fece

pure Alessandro Volta nel 1791):

A pressione costante una determinata

quantità di gas occupa un volume funzione lineare della

temperatura

Cioè, se ad es. Vo è il volume a 0 gradi

°C , abbiamo alla temperatura centigrada t

2) V = V0 (1 +

αt)

Con

α = 1/273,2 ca

Di modo che si ha

3) V=V0(273,15+t)/273,15

E ponendo t+273,15 = T (temperatura

assoluta in gradi Kelvin), si ha:

V/V0 = T/T0

cioè :

4) V= V0

α T

con α =

1/273,15

Dove T0 è la temperatura in

gradi Kelvin corrispondenti a 0 gradi Celsius.

Il volume è proporzionale alla

temperatura assoluta (a parità di pressione)

Analogalmente formulò la “seconda legge

di Gay Lussac”

A parità di volume

la pressione è funzione lineare della

temperatura.

4) P = P0 (1 + βt)

Con β =

α = 1/273,15

5) P = P0(273,2+t)/273,15

Dove P0 è la pressione alla

temperatura t = 0 °C

Ed esprimendo ancora la temperatura in

gradi Kelvin

6) P = P0T/273,15 = P0

αT , α =

1/273,15

Da cui anche:

P/P0 = T/T0

|

Fig.2 - Amedeo Avogadro (1776-1856)

|

|

Si evidenzia come per t = -273,15 °C

corrispondenti a T = 0 teoricamente la pressione od il

volume del gas si annullino. Siamo di fronte al così detto

zero assoluto invalicabile per la materia.

Allo stesso Gay Lussac è attribuita la

legge della combinazione dei gas a temperatura e pressione

costanti che avviene in rapporti volumetrici espressi da

numeri piccoli ed interi, legge di importanza capitale per

la concezione atomistica della materia. Ad esempio due

volumi di idrogeno si combinano con un volume di ossigeno

per dare 2 volumi di acqua. Con la formula chimica:

2 H2 + 1 O2 = 2

H2O

Nel 1811 il grande fisico e chimico

italiano Amedeo Avogadro ipotizzò la seguente fondamentale

legge provata sperimentalmente qualche tempo dopo:

Nelle medesime condizioni di

temperatura e pressione, volumi uguali di gas diversi

contengono lo stesso numero di particelle. Reciprocamente un

determinato numero di particelle ad una prefissata

temperatura e pressione, occupa lo stesso volume.

Nello stesso tempo avanzò l’ipotesi che

la materia fosse costituita non solo da atomi singoli ma

anche da composizioni di atomi uguali o diversi: le

molecole.

In suo onore fu dato il nome di Avogadro

al numero di particelle (atomi o molecole) NA contenute in

una mole di materia.

Secondo il sistema internazionale ( SI)

una mole di carbonio 12C corrispondente

esattamente a 12 g , contiene NA= 6,022 1023

atomi , ed una mole di sostanza qualsiasi espressa in grammi

rappresenta il suo peso atomico o molecolare.

Riprendiamo ora la 5) e consideriamo una

mole di gas (contenente un numero di particelle = NA)

e moltiplichiamo entrambi i membri per V0 , cioè

per il volume del gas alla temperatura t = 0 °C

Abbiamo:

7) P V0 = P0 V0

αT

Con P0V0

α , grazie alla

legge di Avogadro, costante uguale per tutti i tipi di gas e

normalmente indicata con R

7’) P V0 = R T

Facciamo ora variare il volume della mole

di gas mantenendo costante solo la temperatura. Per la legge

di Boyle il prodotto non varierà pur variando i fattori ed

avremo ( indicando ancora, per comodità, con P la nuova

pressione):

8) P V= R T

Per n moli si avrà:

9) P V= n R T

|

Fig.3 - Isoterme nel piano di Clayperon pV

(gas perfetti)

|

Fig.4 - Deviazione del rapporto PV/nT per alcuni gas

reali

(Wikipedia) |

|

E’ la famosa equazione di stato dei gas

perfetti od ideali presenta per la prima volta da Clayperion

nel 1843.

In un piano P,V (piano di Clayperon) essa

rappresenta al variare di T un insieme di curve iperboliche.

I gas perfetti sono modelli

termodinamici in cui principalmente si trascurano le

iterazioni attrattive delle particelle ed il volume proprio

da esse occupato e non si prevedono cambiamenti di fase.

Tali modelli sono accettabili in condizioni di bassa

pressione e moderata- alta temperatura come quelle ordinarie

dell’aria trattate in campo meteorologico.

Il valore di R nel sistema internazionale

( MKS) con P espresso in Pascal, V in m3, T in

gradi K risulta circa:

R = 8,31 J /K (Joule/ Kelvin)

Nel vecchio sistema tecnico: atmosfera ,

litri, gradi K si usava ricordare che a 0 °C ed ad una

atmosfera una mole di gas occupa ca. 22,4 litri di volume.

Le relazioni 8) e 9) stabiliscono un

legame funzionale tra le tre grandezze P, V, T esprimibile

come f(P,V,T) = 0 , per cui bastano due di queste grandezze

per definire lo stato termodinamico di un di una determinata

quantità (numero di moli n) di gas

Fig. 5 - Curve

di V an der Waals per l’anidride carbonica CO2.

I tratti punteggiati sono quelli previsti

dalla formula in cui si ha, nella realtà fisica,

la trasformazione di fase ( gas-liquido), a

pressione costante. Tc è la

temperatura del punto critico al di sopra della

quale non si può avere liquefazione del gas. I

tratti tratteggiati corrispondono alla fase

liquida.(P in KPa, V in litri) |

Fig. 6 - J. D. Van der Waals (1837 -1923)

premio Nobel per la fisica nel 1910

Fonte: Wikipedia |

2.2 I gas reali

I gas reali si comportano in modo via via

diverso all’aumentare della pressione (Fig. 4).

In particolare al di sotto di una

determinata temperatura essi possono subire un cambiamento

di fase (gas - liquido, gas - solido , liquido - solido.

Il fisico olandese Wan der Waals propose

la seguente celebre equazione per una mole di gas:

| Dove i termini |

|

e b tengono conto risp.

dell’attrazione intramolecolare e del volume proprio

delle molecole. |

|