Numero 70, anno XXIII

Marzo 2023

Numero 70, anno XXIII

Marzo 2023

Google Bing

Google Bing

|

di: Massimo Riso |

ll fulmine

Tutti abbiamo visto un temporale con fulmini che

squarciano il cielo, non tutti hanno visto un fulmine

"picchiare" sul terreno, su un albero, ecc.. Ma il

fulmine "picchia" veramente sugli oggetti?

Qual'è la genesi del fulmine?

Prima parte – La formazione del fulmine

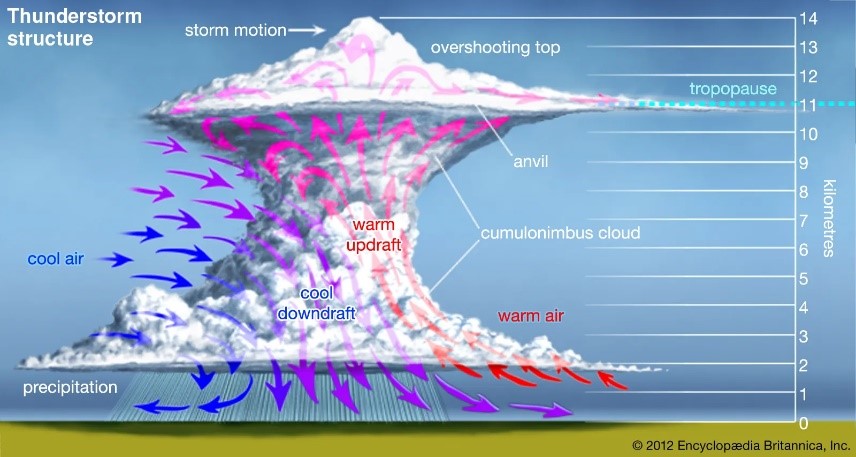

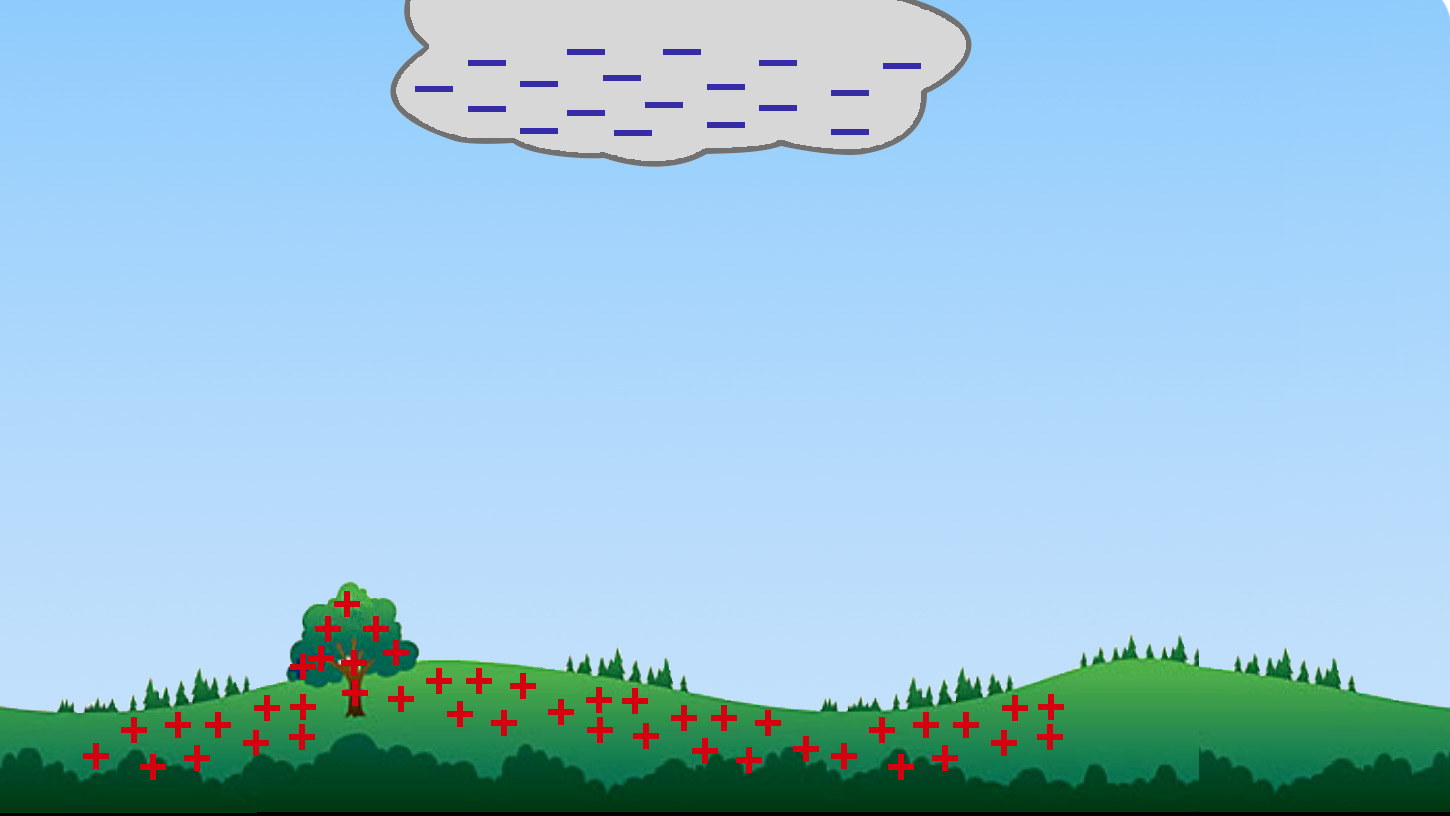

Fig. 1 – Struttura di una nube temporalesca:

Cumulonimbus capillatus incus.

All’interno di un cumulonembo i venti sono violentissimi, ci sono venti che salgono, che scendono, che ruotano. Bene lo sanno i piloti che li evitano drasticamente (Fig. 1).

Il cumulonembo è una nube cosiddetta mista, alle nostre latitudini, nella parte inferiore vi sono normalmente temperature positive e goccioline d'acqua, nella parte intermedia vi è una zona mista, dove sono presenti cristalli di ghiaccio e goccioline di acqua, e infine una zona superiore, con temperature fortemente negative, composta solamente da cristalli di ghiaccio.

Fig. 2 – Cristalli di ghiaccio che collidono con

le palline morbide di grandine.

La principale zona di formazione delle cariche elettriche è la parte centrale della nube, dove l'aria si muove rapidamente verso l'alto (corrente ascensionale) e le temperature variano da -15 a -25 gradi Celsius.

In questa zona, la combinazione di temperatura e rapido movimento dell'aria verso l'alto producono una miscela di cristalli di ghiaccio e goccioline di acqua supraffusa (piccole goccioline di acqua allo stato liquido ma con temperatura di molti gradi sotto lo zero).

Le forti correnti ascensionali e le turbolenze dell’aria fanno collidere i cristalli di ghiaccio con le goccioline di acqua sopraffusa che istantaneamente solidificano a contatto con il cristallo.

Gocciolina dopo gocciolina intorno al cristallo si forma uno strato di ghiaccio spugnoso, trasformando il cristallo in una pallina di grandine soffice (graupel).

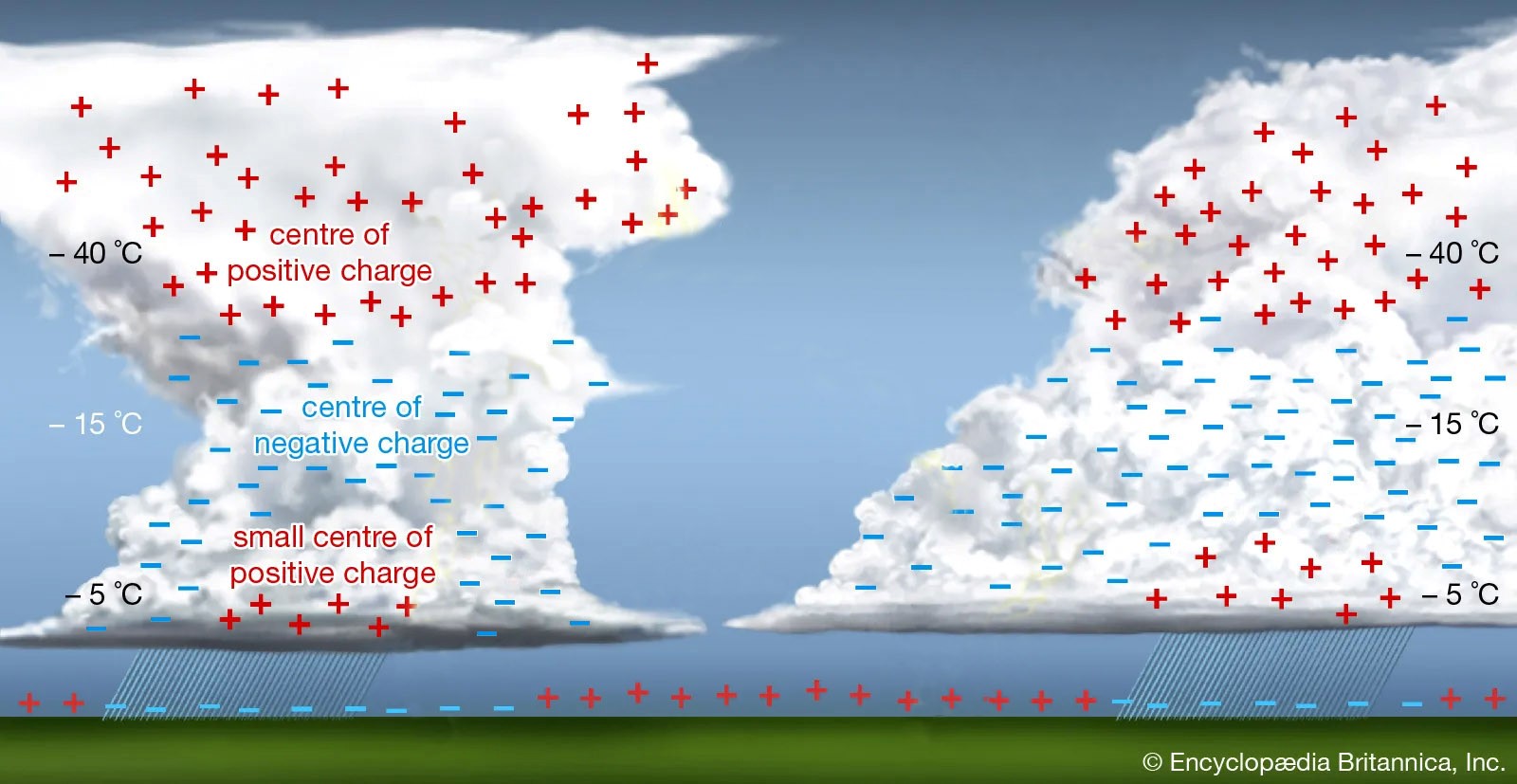

Fig. 3 – Formazione delle cariche elettriche in

una nube temporalesca.

Il graupel, man mano che si ingrandisce, si appesantisce, e di conseguenza rallenta la sua salita fino a rimanere sospeso nell’aria, ed infine precipita verso il basso.

I minutissimi cristalli di ghiaccio, essendo molto più leggeri, continuano la loro ascesa verso l’alto trascinati dalle correnti ascensionali.

Queste differenze di velocità provocano collisioni fra il graupel e i cristalli di ghiaccio.

Durante queste collisioni i cristalli si caricano positivamente, mentre il graupel si carica negativamente (Fig. 2).

I cristalli di ghiaccio vengono trascinati verso la sommità della nube, il graupel cade verso la base, di conseguenza, la parte superiore si carica positivamente mentre la parte centrale e inferiore si carica negativamente (Fig. 3).

Una piccola carica positiva si forma nella parte inferiore della nube.

In questo modo il cumulonembo si carica elettricamente come un enorme condensatore (Fig. 4).

Il motivo per cui si forma quella piccola carica positiva alla base della nube non è ancora stato chiarito.

Fig. 4 – Disposizione delle cariche elettriche

nelle nubi temporalesche.

Fig. 5 – Le cariche elettriche negative della

nube attraggono quelle positive disperse nel

terreno.

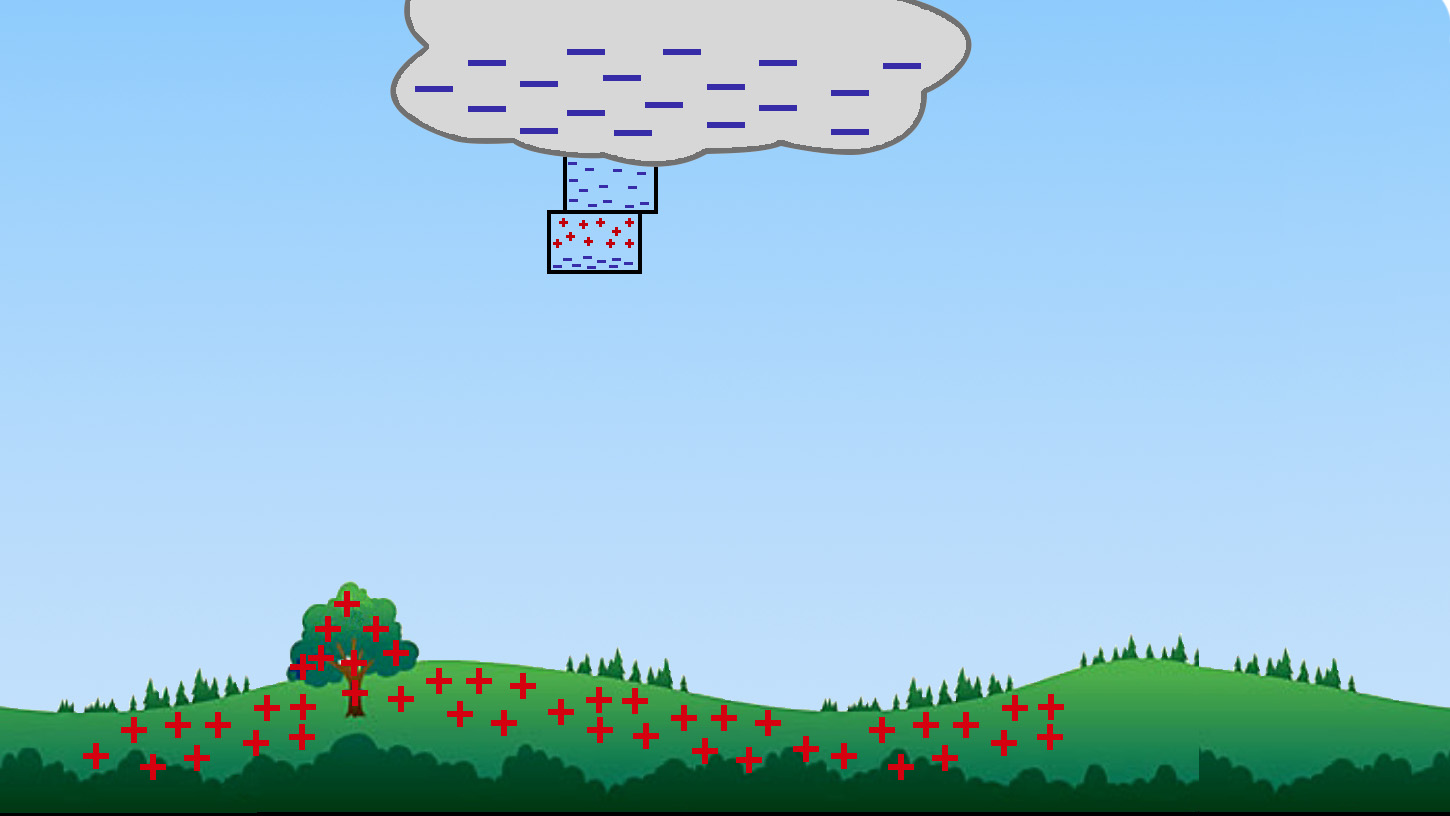

Passiamo ora alla formazione del fulmine.

La base della nube ha una forte carica negativa, di conseguenza attira sotto di sé tutte le cariche positive che sono presenti nel terreno. In questa fase la nube e il suolo si comportano esattamente come un condensatore con il dielettrico che è l’aria che fa da isolante (Fig. 5).

L’aria è fatta di molecole, cioè di atomi. Che cosa succede ad un atomo che si trova in mezzo a questo campo elettrico?

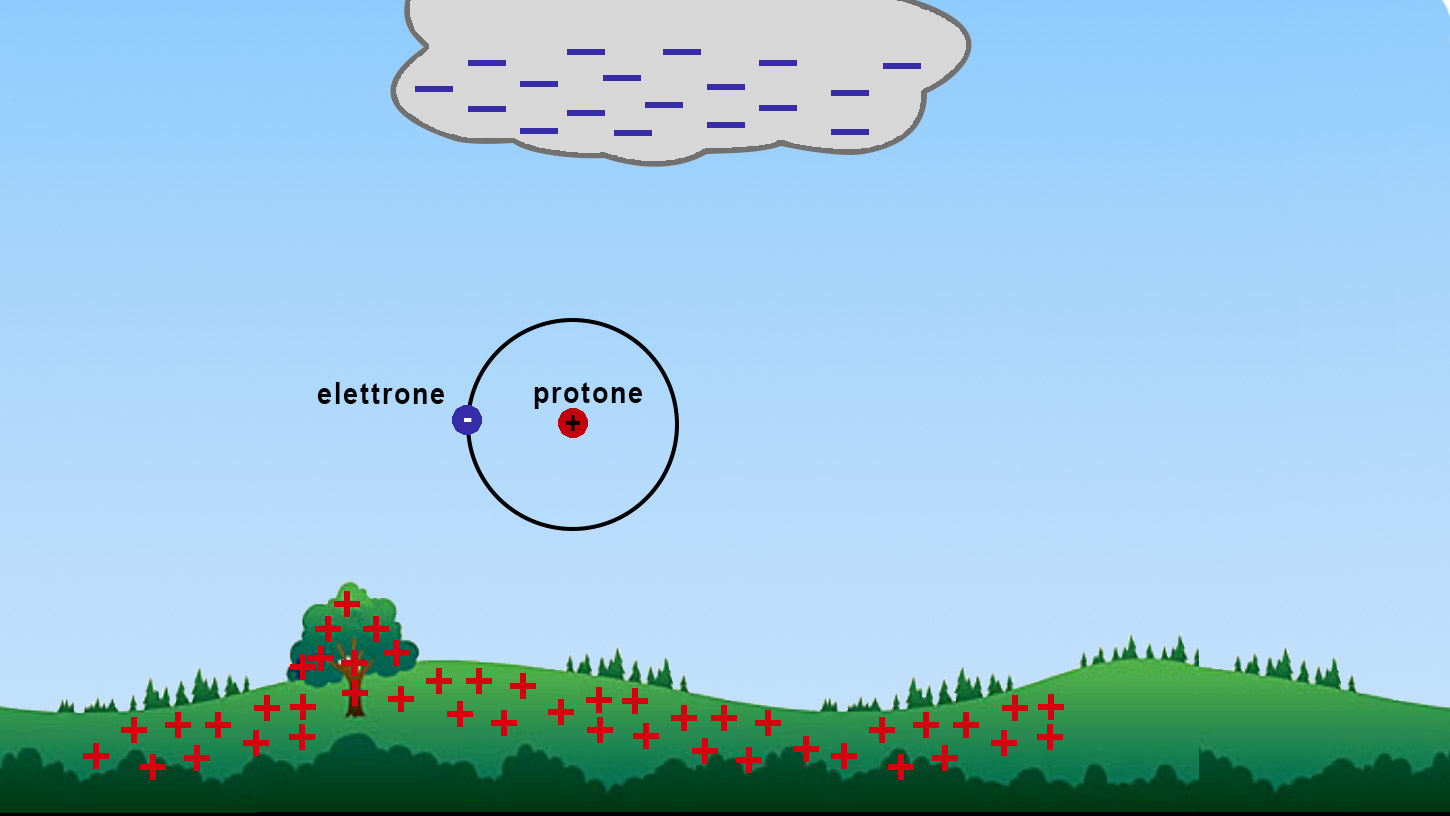

Fig. 6 – Un atomo immerso nel campo elettrico fra

nube e terreno.

Per semplificare la spiegazione prendiamo come esempio l’atomo dell’idrogeno che è il più semplice, formato da un solo elettrone e da un protone (Fig. 6).

Il protone, che ha carica positiva, è attirato dalle cariche negative alla base della nube, mentre l’elettrone, che è negativo, è attirato dalle cariche positive del terreno.

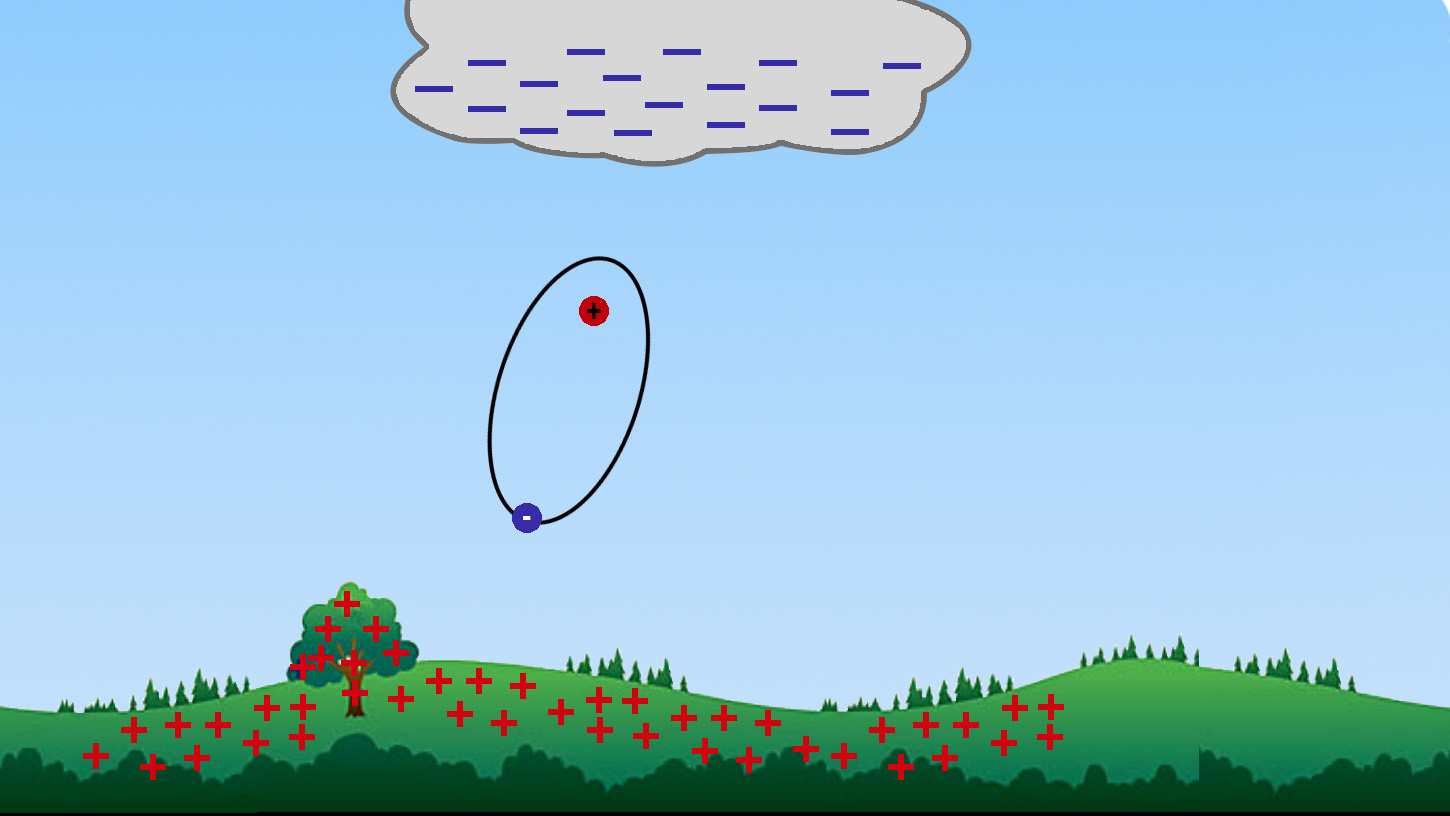

Fig. 7 – Deformazione di un atomo immerso nel

campo elettrico fra nume e terreno.

L’atomo comincia a stirarsi fino a spezzarsi (Fig. 7).

Una volta diviso, il protone viaggia verso la nube e l’elettrone verso il terreno.

La carica più intensa è quella della nube, analizziamo perciò cosa succede alla sua base.

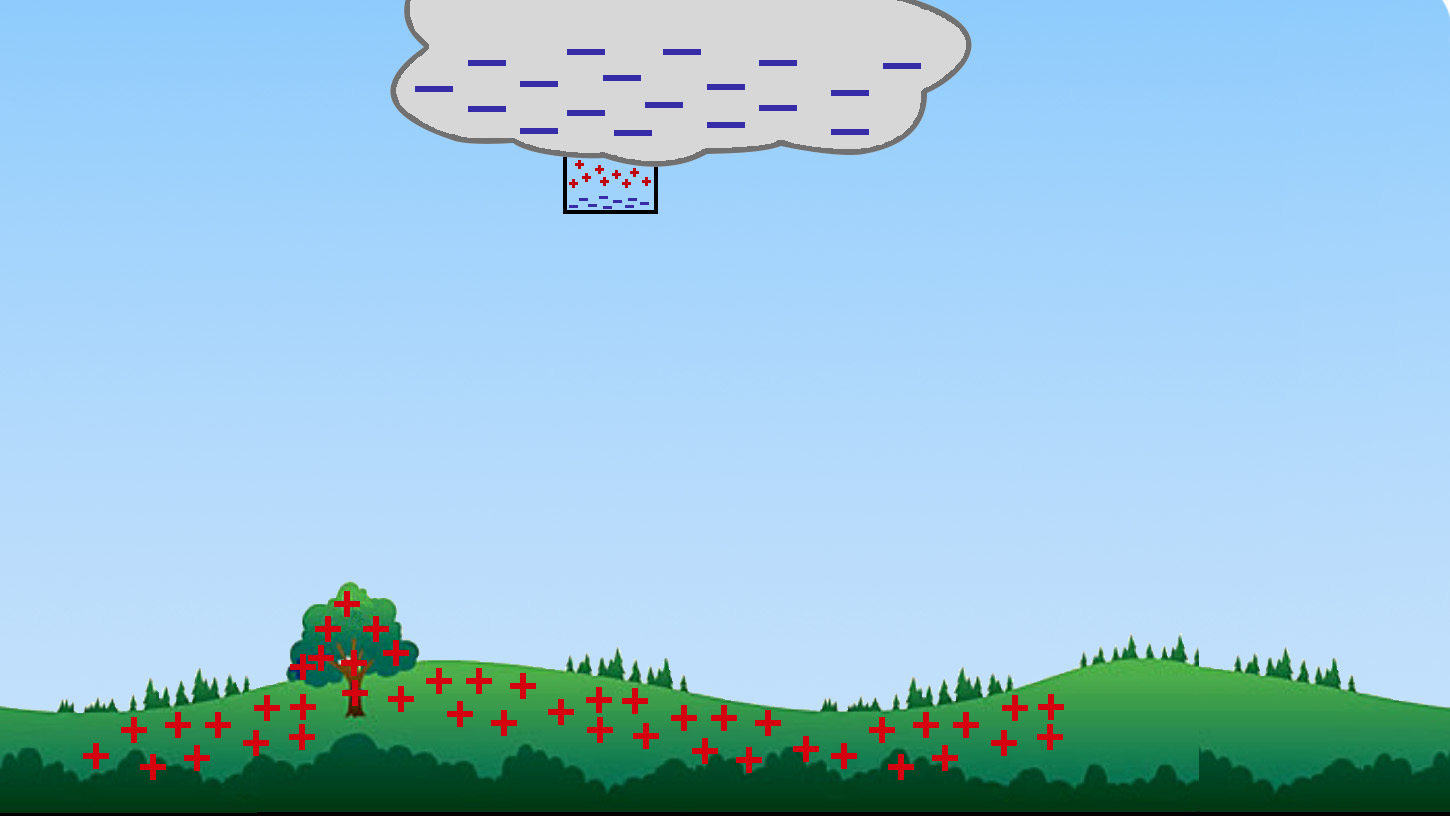

Fig. 8 – Separazione delle cariche elettriche

nell'aria alla base della nube.

Prendiamo, ad esempio, un cubo di aria alla base della nube (Fig. 8).

Data la forte carica elettrica, nelle vicinanze della base della nube tutti gli atomi si dividono, i protoni positivi vengono attratti dalla nube e si disperdono in essa, rimangono solamente gli elettroni negativi.

Fig. 9 – Inizio della formazione del canale

ionizzato.

Comincia la formazione del canale ionizzato (detto anche canale discendente o di prescarica o anche scarica guida).

Fig. 10 – Il canale ionizzato è ormai prossimo al

suolo. Le cariche del suolo cominciano a staccarsi:

fenomeno di effluvio.

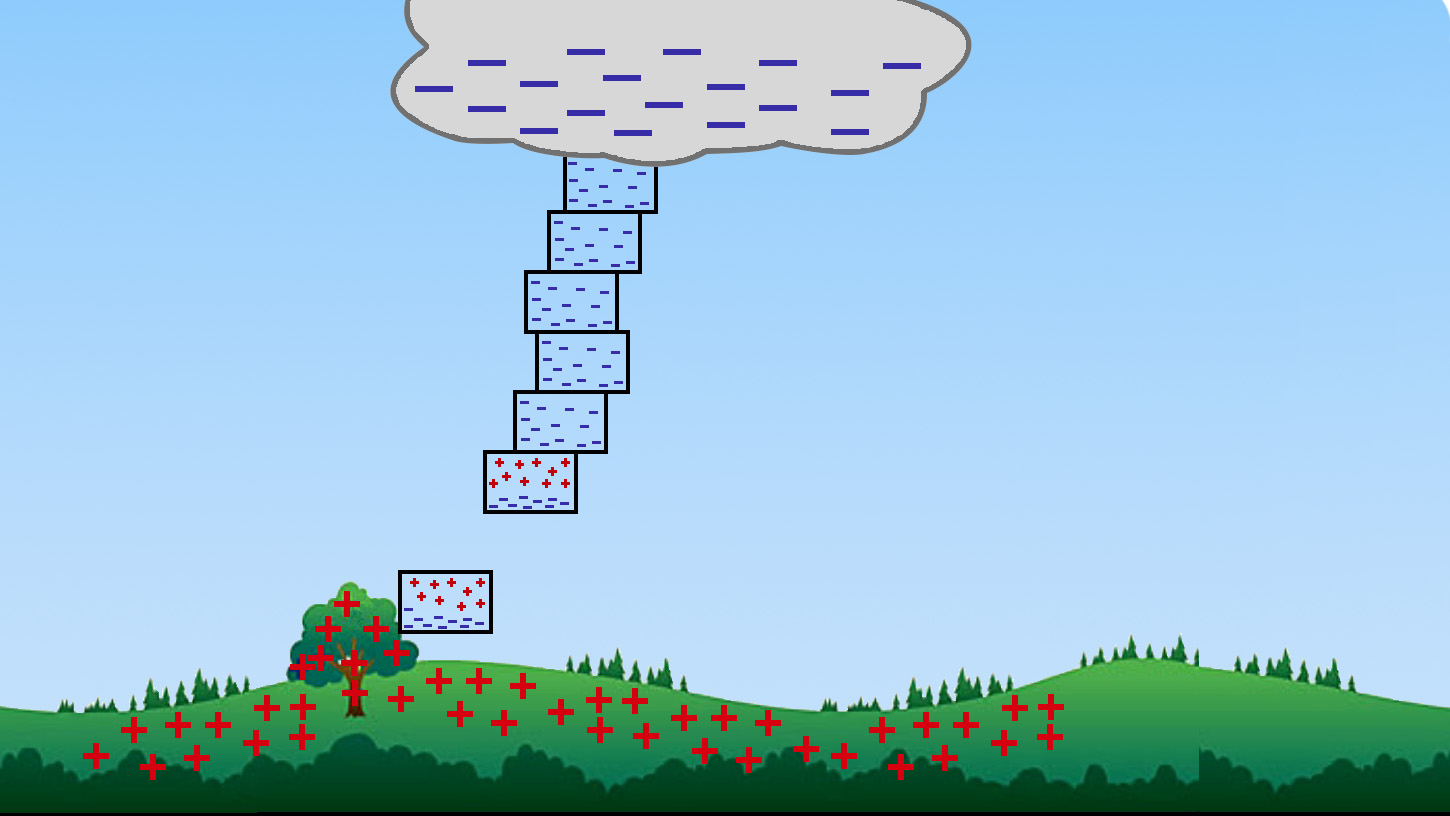

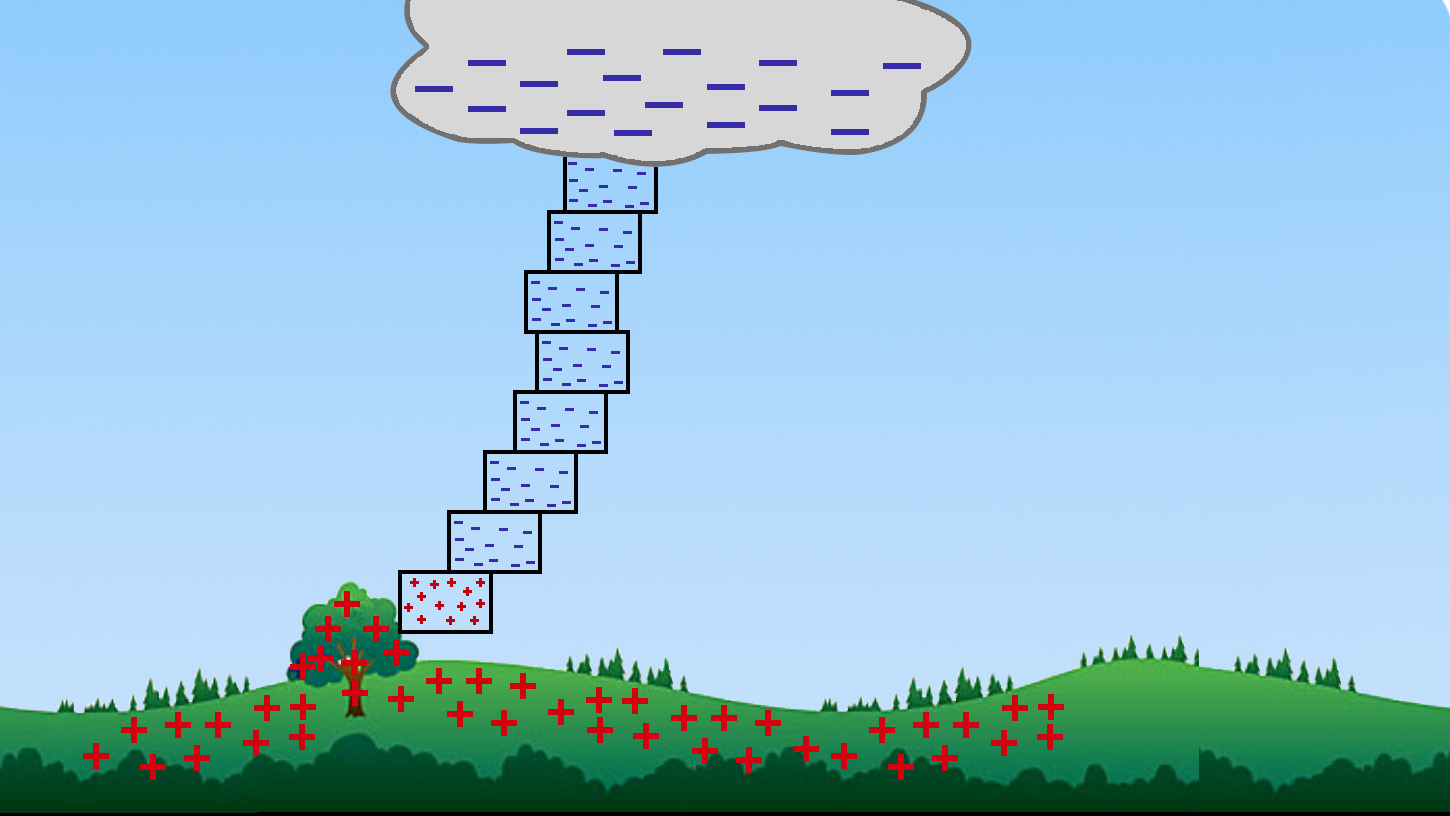

Così, strato dopo strato il canale arriva in prossimità del terreno (Fig. 10).

Avanza a tratti verso il suolo, con avanzamenti rapidi dell'ordine dei 20÷50 metri e pause dell'ordine di 20÷50 microsecondi (la velocità media dell'avanzamento è di circa 1 metro/microsecondo).

Man mano che il canale si avvicina al suolo le cariche positive del terreno sono sempre più attratte da quelle negative.

Quando raggiunge i 100 m di altezza dal suolo, la forza di attrazione è talmente grande che le cariche positive cominciano a staccarsi dal suolo e vagare nell’aria, si ha un fenomeno di effluvio (effetto corona), detto anche canale ascendente o contro scarica, che si sviluppa dal basso verso l’alto.

Fig. 11 – Il canale ionizzato si incontra con le

cariche che risalgono dal terreno.

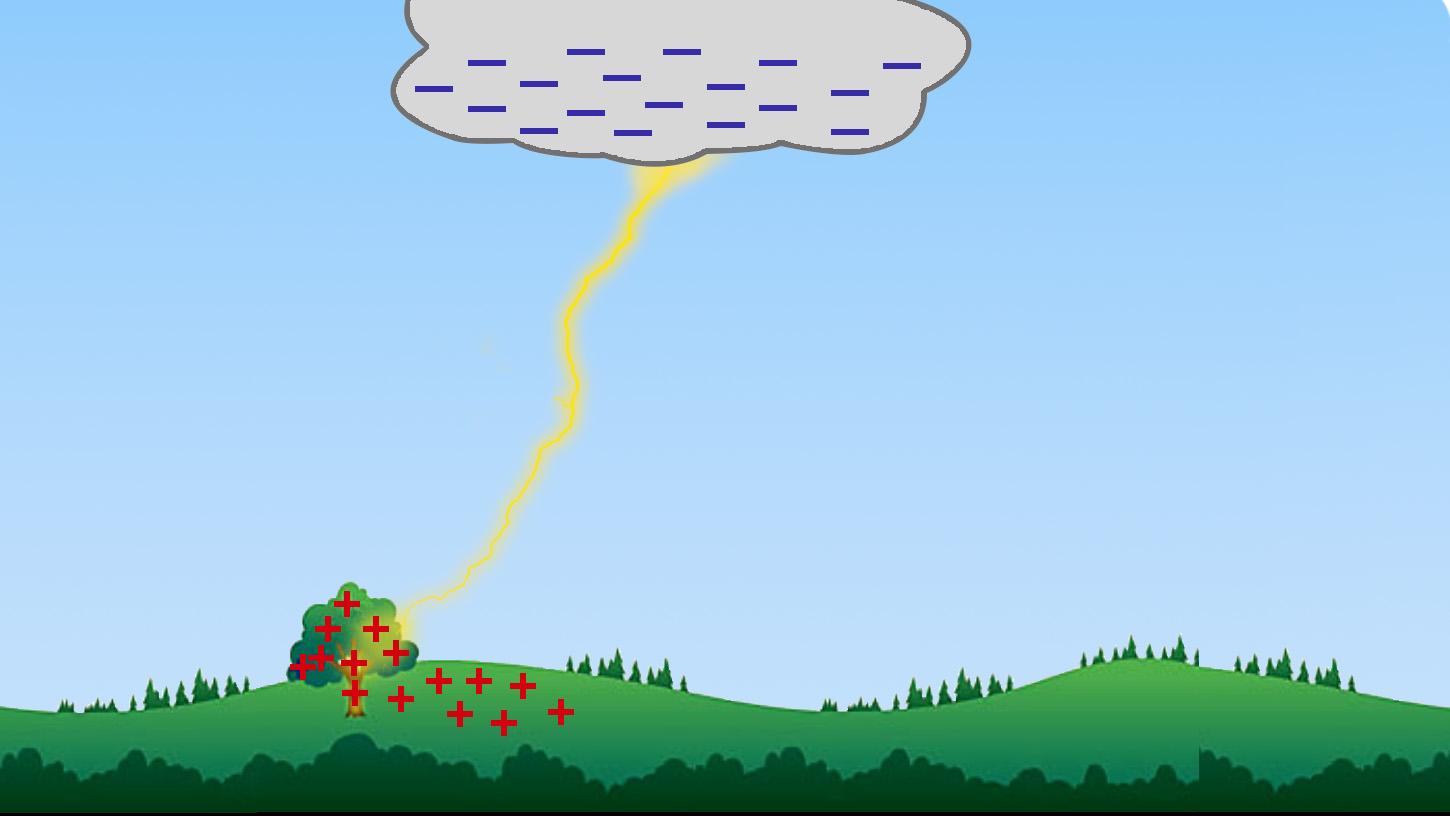

Fig. 12 – Formazione del fulmine.

Un gas ionizzato, detto anche plasma, ha un potere conduttivo molto superiore a quello dell’aria, di conseguenza, quando le cariche negative discendenti incontrano quelle positive ascendenti (Fig. 11), questo accade a circa 10 – 15 metri di altezza, queste ultime trovano un canale privilegiato per raggiungere la nube, in questo preciso momento tutte le cariche positive presenti nel terreno “accorrono” verso il canale per raggiungere la nube, si può immaginare come fosse un cortocircuito, abbiamo il vero e proprio fulmine (Fig. 12).

Fig. 13 – Fulmine ripreso al rallentatore.

Courtesy of Dr. Marcelo Saba

National Institute For Space Research, Brazil

Le telecamere ad alta velocità riescono a riprendere a migliaia di fotogrammi al secondo.

Quando il filmato viene riprodotto a velocità normale abbiamo una visualizzazione al rallentatore, è possibile vedere la scarica pilota che parte dalla base della nube, e a scatti raggiunge il suolo (Fig.13).

A questo punto la scarica di ritorno, il vero e proprio fulmine, abbaglia la telecamera con la sua luminosità.

Il tempo trascorso tra il momento in cui comincia la formazione del canale ionizzato e il momento in cui avviene la scarica di ritorno è di 1/133° di secondo.

Sul prossimo numero vedremo il tuono, le varie tipologie di fulmini e quali sono quelli più pericolosi.