|

Proprio mentre alcune regioni del mondo stanno vivendo

un freddo insolito (tra cui l'Europa occidentale, con la copiosa e

rara nevicata dell'8 gennaio a Madrid, e l'Asia orientale), giungono i

primi dati di bilancio climatico del 2020, che a livello globale è

stato un altro anno complessivamente molto caldo.

Secondo il programma europeo di osservazione terrestre

Copernicus, l'anomalia della temperatura media planetaria (+0,62

°C rispetto al trentennio 1981-2010) ha pressoché eguagliato il

record del 2016 (+0,63 °C), nonostante l'assenza di El Niño

che invece in quell'anno aveva dato un contributo determinante al

primato, insieme al riscaldamento a lungo termine dovuto all'aumento

dell'effetto serra antropogenico (l'oscillazione tra le

fasi calde El Niño e quelle più fredde La Niña nel Pacifico

equatoriale rappresenta la principale fonte di fluttuazione

interannuale di origine naturale delle temperature planetarie, che si

sovrappone all'effetto riscaldante a scala pluridecennale/secolare dei

gas serra di origine umana).

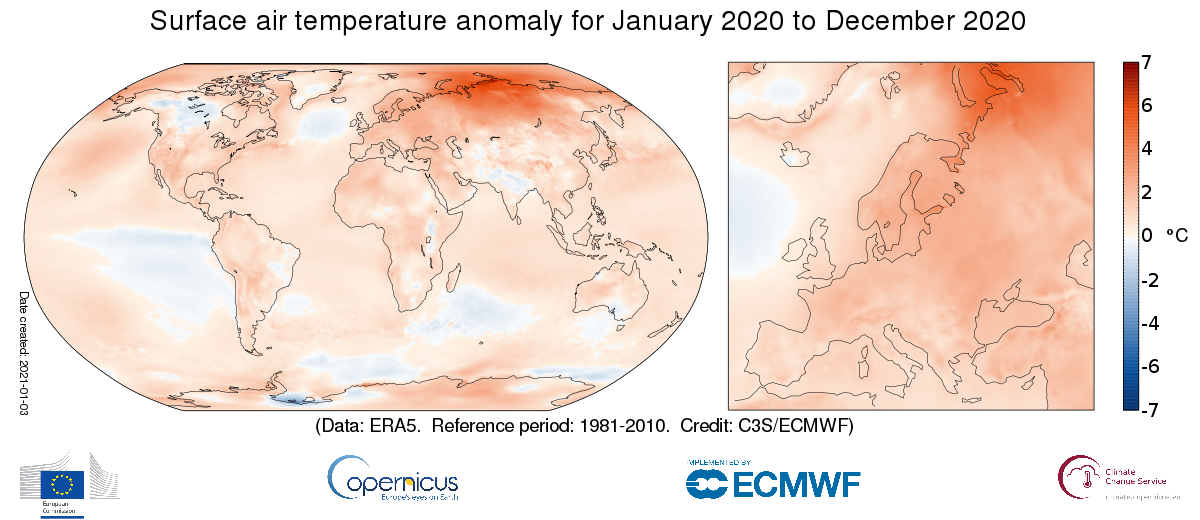

Distribuzione delle anomalie termiche del 2020 nel mondo e in Europa.

Poche le zone più fredde della media 1981-2010 (Pacifico equatoriale

per l'instaurarsi della

Niña, parte del Canada, del Nord

Atlantico e degli oceani australi), al contrario prevalgono le regioni

più calde e in particolare spiccano gli enormi gli eccessi termici nel

Nord della Siberia, fino a oltre +5 °C!

La

serie storica Copernicus (reanalisi ERA5T) comincia nel 1979, ma

poiché dalle altre serie globali più longeve (NOAA, NASA, MetOffice,

Japan Meteorological Agency, le cui statistiche aggiornate saranno

diramate tra alcuni giorni) sappiamo che mai, prima degli Anni

Ottanta, sono state registrate temperature tanto elevate come negli

anni recenti, si può ragionevolmente estendere la portata del primato

indietro fino al 1850.

Sempre secondo Copernicus, in Europa il precedente

record di caldo del 2019 (1,2 °C sopra media) è stato superato

nettamente nel 2020 (+1,6 °C).

Ricordiamo che a scala annua continentale fluttuazioni di alcuni

decimi di °C (e perfino centesimi di °C a scala globale) sono

significativi per gli effetti sul territorio e gli equilibri dei

delicati assetti degli ecosistemi.

Pure a livello nazionale, molti Paesi europei hanno

vissuto il loro anno più caldo nelle lunghe serie storiche di misura

(tutti gli Stati scandinavi, l'Estonia, il Belgio, la Francia, la

Svizzera...).

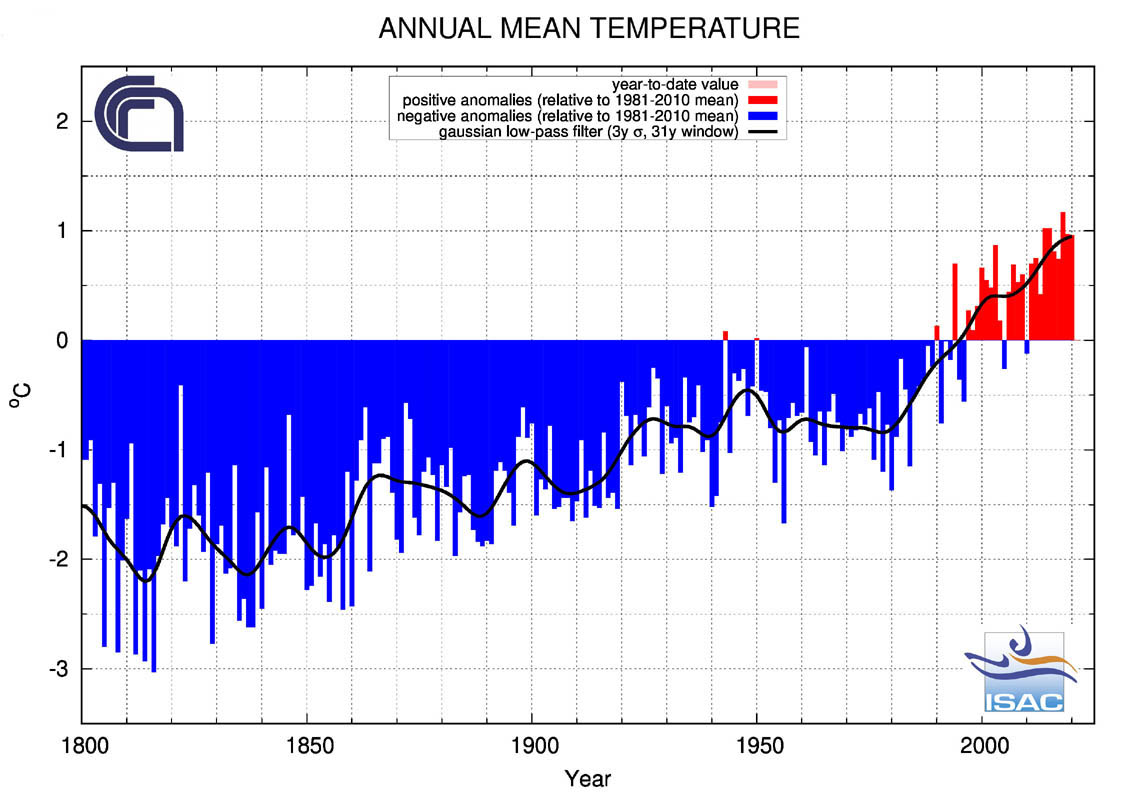

In Italia il

CNR-ISAC di Bologna delinea una situazione un po' meno

eccezionale, ma che conferma pur sempre in maniera chiara la tendenza

al riscaldamento atmosferico: quinto anno più caldo nella serie

nazionale dal 1800 (anomalia di +0,96 °C rispetto al

1981-2010), appena sotto ai recentissimi casi del 2014, 2015, 2018 (il

più caldo, con +1,17 °C) e 2019 (statistiche aggiornate mensilmente a

cura di Michele Brunetti, ricercatore in scienze dell'atmosfera e del

clima).

Oltre che caldo, è stato pure un anno complessivamente piuttosto secco

nel nostro Paese, con un

deficit di precipitazioni di circa il 15%.

Serie CNR-ISAC delle

anomalie di temperatura media annua in Italia dal 1800 al 2020

(rispetto alla media del trentennio 1981-2010):

evidente il rapido riscaldamento avvenuto da fine Anni 1980. Ancora

più impressionante il fatto che tutti i cinque anni più caldi in oltre

due secoli si siano concentrati dopo il 2013 (2014, 2015, 2018, 2019 e

2020).

Dunque il riscaldamento globale prosegue nonostante la

temporanea riduzione delle emissioni globali di CO2

dovute alle restrizioni per il Covid-19 (34 miliardi di tonnellate

emesse nel 2020 secondo il

Global Carbon Budget, -7% rispetto al

record del 2019, considerando il solo biossido di carbonio).

Infatti le concentrazioni totali in

atmosfera, frutto dell'inesorabile accumulo di CO2

nell'ultimo secolo segnato dal crescente utilizzo di combustibili

fossili, hanno continuato ad aumentare toccando nuovi massimi

storici (417,1 parti per milione nel maggio 2020 all'osservatorio

del Mauna Loa nelle Hawaii, e 418,4 ppm nel dicembre 2020 all'osservatorio

appenninico del Monte Cimone).

Solo se efficaci politiche ambientali verranno

rapidamente implementate e mantenute in permanenza dopo la

pandemia (con conseguente stabilizzazione e poi diminuzione anche

delle concentrazioni di gas serra a lungo termine) potremo sperare

in benefici duraturi per il clima.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|