|

Martedì 12 novembre 2019 l'intensa

depressione battezzata "Detlef" dall'Istituto di Meteorologia

dell'Università di Berlino, in lenta risalita dalla Sicilia verso il

Tirreno con un minimo barico inferiore a 990 hPa, ha determinato

sull'Italia tempeste di vento, piogge alluvionali al Sud (urban-flood

a Matera), rabbiose mareggiate soprattutto sulle coste ioniche

e salentine, e un eccezionale episodio di acqua alta a Venezia.

Venezia, martedì 12

novembre 2019: la cripta della Basilica di San Marco inondata (f.

AGF,

Agenzia Giornalistica Fotografica).

Carta di analisi della pressione e dei

fronti al suolo, ore 18 UTC del 12 novembre 2019 (fonte:

MetOffice).

Il minimo barico di 989 hPa poco a Nord della Sicilia pilota furiosi

venti di scirocco soprattutto tra lo Ionio e l'Adriatico, scatenando

violente mareggiate e sollevando una straordinaria marea sulla laguna

veneta (ma in generale su tutto l'alto Adriatico).

Tale ciclone mediterraneo è evoluto in maniera distinta rispetto a un

precedente vortice che lunedì 11 novembre si è posizionato a ridosso

delle coste algerine con caratteristiche di

TLC = Tropical Like Cyclone ("cuore" caldo anziché freddo come

solitamente avviene nelle normali depressioni extra-tropicali).

VENTI IMPETUOSI E MAREGGIATE: 188 KM/H IN SICILIA

Primo effetto delle due intense

ciclogenesi ravvicinate è stato l'insorgere di impetuosi venti

meridionali, da libeccio in Sicilia e da scirocco tra lo Ionio e

l'Adriatico (in rotazione a maestrale in Sardegna il 12

novembre), con raffiche massime a 85 km/h a Venezia-Ist. Cavanis (ARPA

Veneto), 91 a Reggio Calabria, 94 a Grottaglie (Taranto), 104 a Pantelleria e Capo Carbonara

(Aeronautica Militare),

ma fino a ben 188 km/h a Novara di Sicilia, sulle alture di

Messina tra i Monti Nebrodi e Peloritani (valore più elevato mai

registrato dalle stazioni della rete

SIAS

Sicilia installate nel 2002).

Rovinose mareggiate hanno

colpito le coste con disagi e danni alla viabilità litoranea e a

edifici e stabilimenti turistici in varie località, tra cui Agrigento,

Messina, Metaponto,

Gallipoli, Leuca, Porto Cesareo.

Adelfia (Bari): luminarie della festa patronale abbattute dal vento il

12 novembre 2019 (via pagina FB

MeteOne Puglia e Basilicata).

PIOGGE INTENSE E PIENE FLUVIALI AL SUD ITALIA

Piogge estese e intense, ulteriormente

esaltate da nuclei convettivi (temporali) e dallo sbarramento

orografico a ridosso delle montagne hanno scaricato importanti

quantità d'acqua in particolare sulla Sicilia e sui versanti ionici

del Sud peninsulare: in due giorni (11-12 novembre), totali di 72 mm a

Matera, 102 a Montescaglioso (MT), 117 a

Caltanissetta, 119 a Gela (CL), 153 a Petronà (CZ), 155 a Petilia

Policastro-Pagliarelle (KR), 164 a Caltagirone (CT), 315 a

Linguaglossa-Etna Nord (CT) (Fonti: CFR regioni

Calabria e

Basilicata,

SIAS

Sicilia).

Piene fluviali e straripamenti hanno interessato svariati bacini

idrografici, dalla Sicilia (esondazione del Platani a Ribera,

Agrigento) alla Basilicata, dove si sono concentrati i danni più

rilevanti.

Un'impetuosa urban-flood ha colpito il centro storico di

Matera al mattino del 12 novembre, a seguito di una precipitazione

non particolarmente abbondante, ma concentrata in breve tempo (36 mm/1

h secondo il pluviometro della

Centro Funzionale Regione Basilicata).

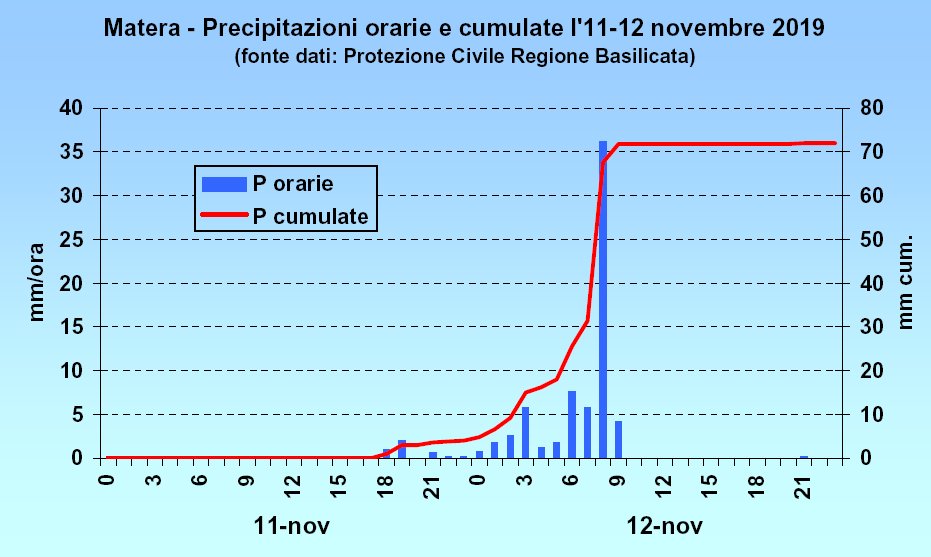

Precipitazioni orarie

e cumulate l'11-12 novembre 2019 a Matera: totale di 72 mm (quantità

non eccezionale) ma in gran parte concentrati al primo mattino del 12

con massimo orario di 36 mm tra le h 07 e le 08 (fonte:

Centro Funzionale e Protezione Civile Regione Basilicata).

VENEZIA: LA SECONDA PEGGIORE ACQUA ALTA

IN OLTRE UN SECOLO, DOPO L'EVENTO DEL 1966

L'effetto più appariscente

dell'episodio perturbato è stata la straordinaria onda di marea che ha

colpito Venezia e tutto l'alto Adriatico.

Dopo un primo picco al mattino del 12 (127 cm sullo zero

mareografico di Punta della Salute alle h 10:20, fonte

Centro Previsioni e Segnalazioni Maree), che già ha determinato

l'allagamento di parte della città e l'insolita inondazione della

Basilica di San Marco, in serata la marea astronomica si è

sfavorevolmente combinata con le forzanti meteorologiche (forte vento

e passaggio del pronunciato minimo di pressione) nel determinare

una seconda onda di marea, eccezionale e più elevata delle attese, con

187 cm registrati alle h 22:50.

Si tratta del secondo valore più elevato nella serie

mareografica veneziana iniziata nel 1872, dopo la disastrosa "aqua

granda" da 194 cm del 4 novembre 1966 (approfondimento su

Nimbus 77).

All'intensità dell'episodio di marea

ha contribuito la convergenza tra il forte scirocco in risalita

dall'Adriatico e il vento in rotazione da Nord-Est sulle coste

venete, fenomeno detto

"scontratura".

Venezia durante e

dopo l'eccezionale acqua alta e mareggiata

del 12 novembre 2019 (immagini da

www.tviweb.it,

e

pagina FB

Comune di Venezia).

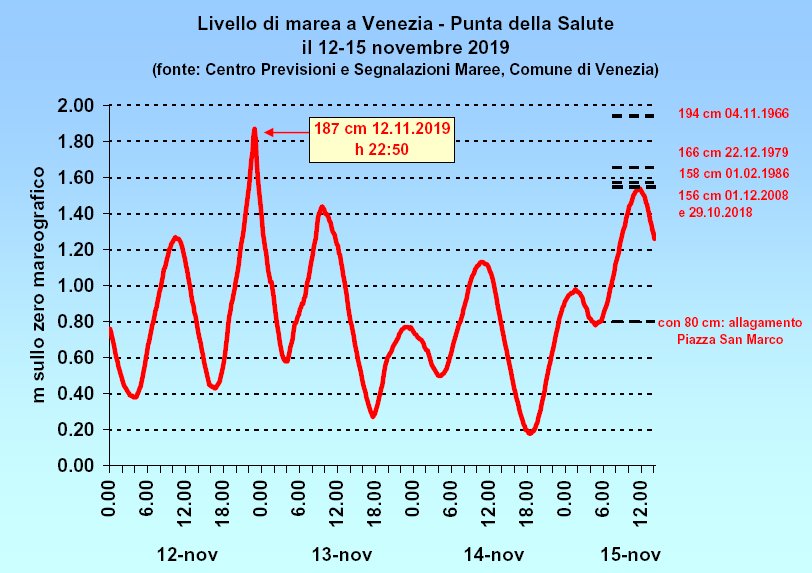

Andamento del livello di marea a Venezia - Punta della Salute dal 12

al 15 novembre 2019. Oltre al picco straordinario della sera di

martedì 12, alte maree sostenute si ripetono pure nei giorni seguenti

a causa del persistente scirocco. Notevoli, infatti, anche i 154 cm

delle h 11:40 del 15 novembre,

al 7° posto tra gli episodi più rilevanti in oltre un secolo

(Fonte dati:

Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia).

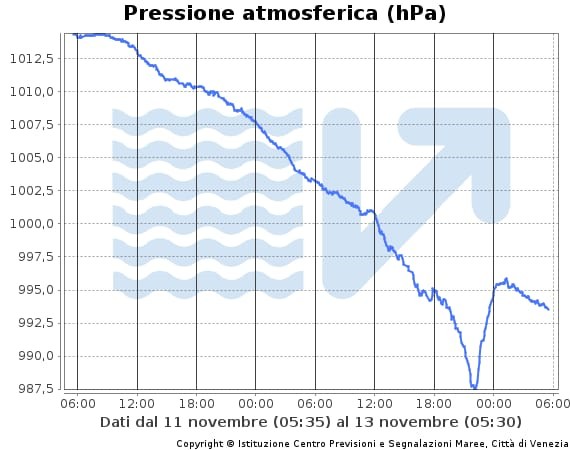

Il transito di un

pronunciato minimo di pressione di 987,5 hPa attorno alle h 22 del 12

novembre 2019 ha contribuito alla straordinaria marea di tempesta (storm

surge) a Venezia, in fase con il forzante astronomico

(Fonte:

Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia).

Non ci dilunghiamo nel commento dei

gravissimi danni (oltre alle due vittime, a Pellestrina, VE) che

la mareggiata e l'inondazione ha determinato al patrimonio edilizio,

storico e culturale della città, colpendo anche le limitrofe zone

litoranee e lagunari, da Rimini, a Chioggia, a Lignano, fino a

Trieste, dove al mattino di mercoledì 13 novembre è stata

parzialmente invasa Piazza Unità d'Italia, ma facciamo qualche

riflessione sul contributo dell'aumento del livello marino medio

a episodi di questo tipo.

13 novembre 2019: devastazione di capanni di pescatori nella Sacca

degli Scardovari (Delta del Po) dopo la mareggiata e l'alta marea

eccezionale della sera precedente (Fonte:

Rovigo in

diretta).

Piazza Unità d'Italia a Trieste, inondata il 13 novembre 2019 (Fonte:

Il Piccolo).

CAMBIAMENTI CLIMATICI E SUBSIDENZA DEL SUOLO

RENDONO PIU' PROBABILI MAREE ECCEZIONALI

(aggiornamento al 28 novembre 2019)

L'acqua alta è un fenomeno normale e

naturale per Venezia, tuttavia la sua frequenza sta rapidamente

aumentando, mettendo a rischio la vita quotidiana, le strutture e

l'economia della città.

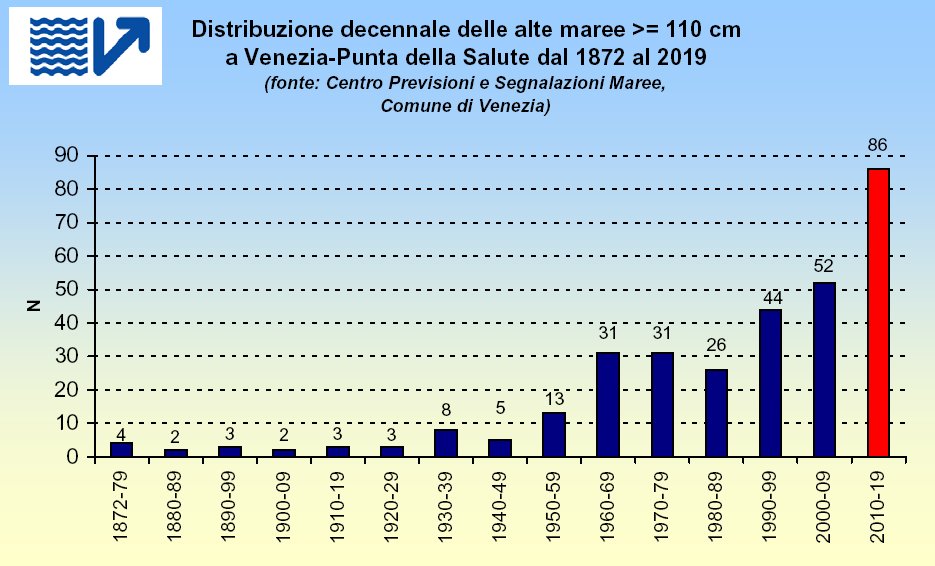

Considerando i casi con livello >=110 cm, ovvero quelli che

determinano l'allagamento del 12% della città, si è passati da

2-8 episodi al decennio tra fine Ottocento e la prima metà del

Novecento, fino ad arrivare a oltre 50 casi al decennio dagli Anni

Duemila! In particolare, il decennio 2010-19, ancora incompleto,

ne ha contati ben 86, includendo i 17 episodi registrati nel

2019 fino al 28 novembre (il record annuale è di 18 episodi nel 2010).

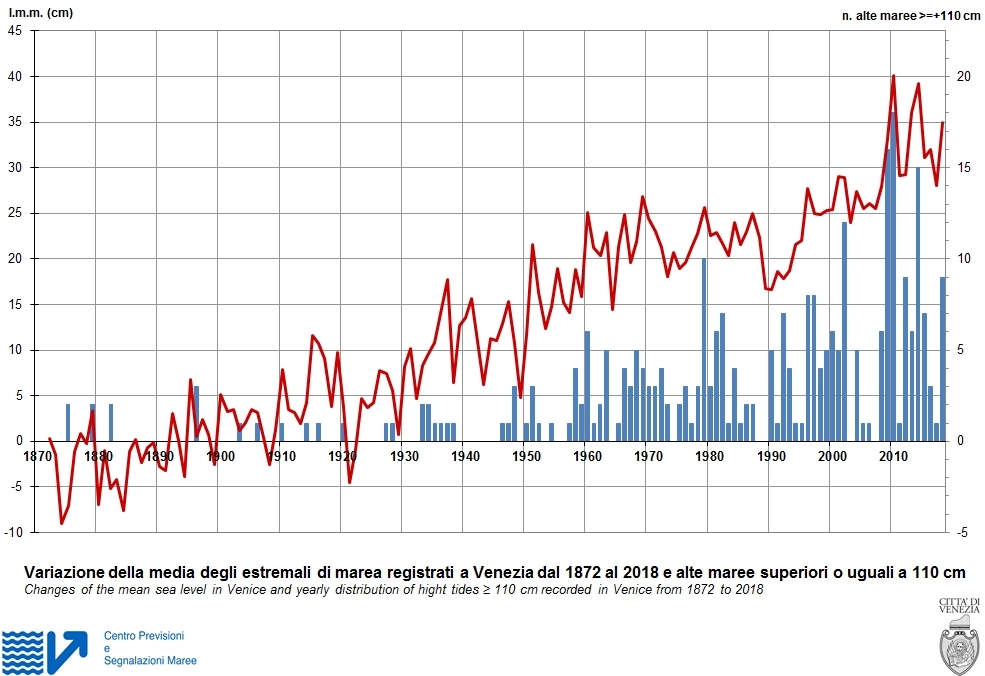

Come ben visibile nel grafico sotto, l'infittirsi degli eventi di

acqua alta (colonne azzurre) procede parallelamente all'aumento del

livello marino medio (linea rossa), determinato dalla somma di due

fattori:

- incremento delle acque marine dovuto

ai cambiamenti climatici (eustatismo), tramite la

fusione dei ghiacciai e la dilatazione termica dell'acqua divenuta più

calda (di circa 1 °C nell'ultimo secolo nell'alto Adriatico, secondo

un

recente studio di Fabio Raicich e Renato R. Colucci del CNR-ISMAR

di Trieste);

- subsidenza (abbassamento) del

suolo lagunare per cause naturali (lenta compattazione di

sedimenti) e antropiche (forte emungimento di acqua dalle falde

per scopi industriali nella zona di Marghera, fenomeno culminato negli

anni Cinquanta-Sessanta del Novecento).

Conteggio annuo e

decennale dei casi di acqua alta >=110 cm a Venezia - Punta della

Salute dal 1872, e confronto con l'aumento del livello marino medio

(linea rossa nel grafico più in alto) dovuto al riscaldamento globale

e alla subsidenza del suolo. Il conteggio annuo nel primo grafico si

ferma al 2018, quello decennale nel secondo include i 17 episodi

finora registrati nel 2019

(Fonte:

Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Comune di Venezia).

Quanta parte hanno giocato i due

fattori nel far perdere quota alla superficie di Venezia rispetto

al livello dell'Adriatico?

Secondo le misure mareografiche (oggi

coordinate da

ISPRA - Area Maree e Laguna) dal 1900 a Venezia il mare ha

guadagnato circa 35 cm in altezza, aumento attribuibile per

circa il 60% all'abbassamento del suolo (cause naturali + antropiche)

e per il rimanente 40% circa al contributo climatico.

Seppure attenuato rispetto ai decenni centrali del Novecento, la

subsidenza del suolo è tuttora un fattore importante, quantificato

con misure GPS in 3,3 mm/anno nella zona di Venezia (vedi

Vecchio et al., 2019, sulla rivista "Water").

A ciò va aggiunto un incremento eustatico (cause climatiche)

dell'ordine di 4,5 mm/anno nell'alto Adriatico (Trieste, media

periodo 1992-2016 secondo lo "Studio

conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in

Friuli Venezia Giulia").

Nell'ultimo mezzo secolo il livello

marino medio a Venezia è aumentato di oltre 10 cm, per cui se oggi

dovesse ripetersi l'eccezionale concorso di fattori astronomici e

meteorologici che si ebbe il 4 novembre 1966 si avrebbe una marea ben

superiore a 2 metri (rispetto ai 194 cm misurati all'epoca),

con effetti ancora più drammatici.

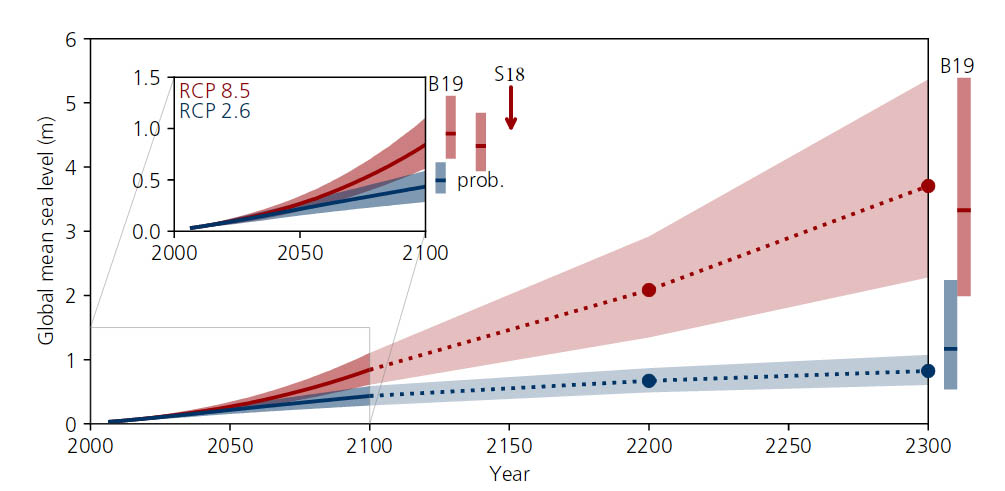

Si tratta di scenari che si

avvereranno nel corso di questo secolo con l'inesorabile aumento

dei livelli oceanici dovuto al riscaldamento globale (grafico qui

sotto).

Previsioni di aumento del livello marino

medio globale fino al 2300,

dal

rapporto speciale IPCC

su oceani e criosfera (settembre

2019).

In azzurro lo scenario auspicabile di decarbonizzazione (RCP 2.6), in

rosso lo scenario peggiore, senza riduzione delle emissioni serra (RCP

8.5), e relative bande di probabilità intorno alla media degli scenari

(linee spesse). Le linee tratteggiate dopo il 2100 indicano il minore

livello di affidabilità della previsione.

In assenza di politiche climatiche (rosso) si avrebbero incrementi di

livello prossimi o anche superiori a 1 m nel 2100, a 2 m nel 2200 e 3

m nel 2300.

Un'evoluzione che ridisegnerebbe la geografia delle zone costiere di

tutto il mondo, costringendo all'emigrazione centinaia di milioni di

persone con enormi ripercussioni sociali, sanitarie e geopolitiche.

Verso il 2100, maree come quella del 12 novembre 2019 a Venezia

potranno verificarsi decine di volte all'anno, fino a divenire la

normalità, il nuovo livello marino medio, inondando in maniera

pressoché permanente le zone abitate da centinaia di migliaia di

persone lungo l'alto Adriatico. Il problema è peraltro globale...

NEL MONDO, MEZZO MILIARDO DI PERSONE

ESPOSTE ALL'AUMENTO DEI LIVELLI MARINI

ENTRO FINE SECOLO

Nuove simulazioni, eseguite grazie a

un più accurato modello altimetrico digitale, triplicano le precedenti

stime della popolazione esposta all’aumento dei livelli marini in

questo secolo: anche in uno scenario a basse emissioni, e senza

considerare il futuro aumento demografico, nel 2100 circa 190

milioni di persone nel mondo potranno essere soggette a inondazione

permanente dal mare, e 350 milioni almeno una volta all’anno in caso

di alte maree straordinarie; numeri che salirebbero a 340 e 500

milioni se non limiteremo i gas serra. Come indicano Scott Kulp e

Benjamin Strauss, autori di questo studio sulla rivista Nature (New

elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level

rise and coastal flooding), le comunità costiere “devono

prepararsi a un futuro molto più difficile di quanto noto finora”.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|