|

Un vigoroso ciclone mediterraneo collocato tra la Sicilia e la Libia

ha caratterizzato l'ultima settimana di ottobre 2021 determinando

nubifragi talora alluvionali sul settore orientale dell'isola, sulla

Calabria centro-meridionale (soprattutto sul versante ionico), ma

anche a Malta e nelle regioni costiere di Tunisia e Algeria.

26 ottobre 2021, piazza Duomo a

Catania inondata da un'alluvione urbana.

I danni sono stati ingenti, e purtroppo si tratta di una situazione

ricorrente nel capoluogo etneo, sperimentata più volte negli anni

recenti, e che evidenzia l'insufficiente capacità di smaltimento della

rete di drenaggio di fronte a episodi temporaleschi di ricorrenza

quasi annuale

(fonte:

www.informasicilia.it).

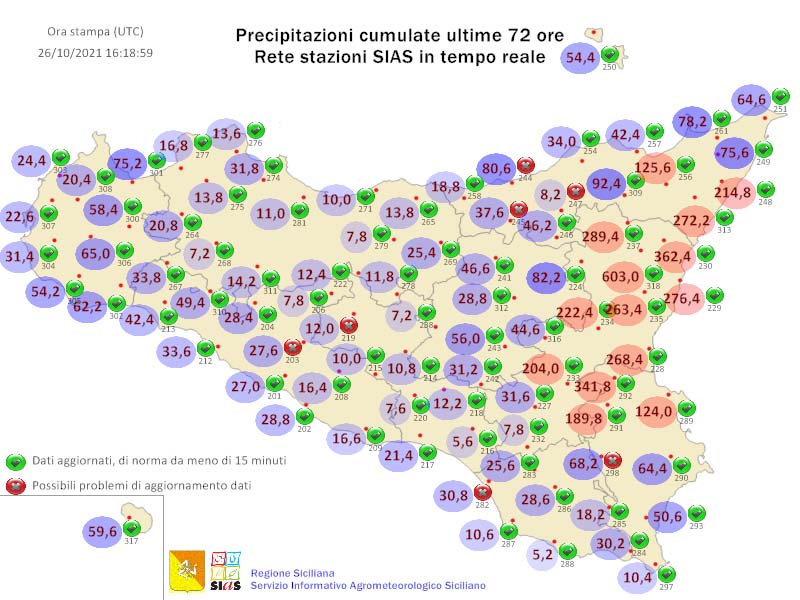

Una prima ondata di violenti rovesci, correttamente

segnalati in anticipo da un'allerta rossa dalla Protezione Civile, ha

investito Sicilia e Calabria tra domenica 24 e martedì 26 ottobre,

scaricando in totale, nelle 72 ore terminanti alle h 16:20 UTC del 26,

ben 268 mm di pioggia a Catania, 341 mm a Lentini (Siracusa), 452 mm a

Fabrizia (Vibo Valentia) e 603 mm a Linguaglossa-Monte Conca

(Catania), stazione a quota 1875 m sul versante nord-orientale

dell'Etna particolarmente esposta allo sbarramento dei venti

umidi orientali, e che in queste situazioni registra di solito le

piogge più abbondanti di tutta la Sicilia (dati

Servizio

Informativo Agrometeorologico Siciliano - SIAS, e

ARPA Calabria -

Centro Funzionale Multirischi).

Il SIAS comunica altresì che il pluviometro di

Lentini ha registrato 280,6 mm nella sola giornata del 24

ottobre, stabilendo un nuovo record di precipitazione giornaliera

nella serie dal 2001 (precedente: 213,2 mm il 1° novembre 2015).

Carta delle precipitazioni cadute in Sicilia nelle 72 ore fino alle

16:18 UTC

del 26 ottobre 2021. I rovesci più intensi hanno colpito l'est

dell'isola, dove era pronunciato lo sbarramento orografico dei venti

umidi orientali da parte dei rilievi compresi tra i Monti Peloritani,

l'Etna e i Monti Iblei.

Massimo di ben 603 mm a Linguaglossa-Monte Conca (fonte:

SIAS).

I peggiori effetti sul territorio si sono verificati

proprio sul Catanese.

Domenica 24 ottobre fiumi d'acqua e fango hanno

investito il paese di Scordia, dove due persone sono annegate (ma

in serata una flash-flood localizzata ha fatto gravi danni anche ad

Alcamo, nel Trapanese).

Lunedì 25 l'intensità delle precipitationi (114 mm in 6 ore a

Catania-via San Francesco La Rena) e lo straripamento del Simeto (principale fiume

siciliano per ampiezza del bacino) e del Gornalunga hanno allagato

vari territori compresi tra la zona industriale a Sud di

Catania e la foce del Simeto.

Ma soprattutto martedì 26 una grave alluvione

urbana, originatasi dai pendii collinari (con un altro morto

annegato a Gravina di Catania) ha colpito il centro-città evidenziando

ancora una volta l'inadeguatezza delle reti di drenaggio

durante nubifragi che in autunno sono ricorrenti sulle regioni

meridionali italiane, e la fragilità dei territori eccessivamente

artificializzati di fronte a eventi piovosi intensi. I numerosi video dell'evento pubblicati in rete

mostrano battenti d'acqua corrente dell'ordine del mezzo metro in via

Etnea e in piazza Duomo, con edifici inondati e auto e arredi urbani

trascinati via.

Negli anni recenti a Catania e dintorni situazioni

simili si erano già sperimentate il 9 settembre 2015 e con particolare

insistenza nell'ottobre 2018, nei giorni 3-4, 12 e 19, tuttavia

l'episodio del 26 ottobre 2021 ha assunto caratteri più straordinari

quanto a effetti sul territorio.

E' opportuno sottolineare che la stazione SIAS di Catania, ubicata in

via San Francesco La Rena alla periferia Sud della città, e che il

giorno 26 ha ricevuto 97,4 mm di pioggia, non è rappresentativa del

centro di scroscio dell'evento che - più a Nord e a ridosso dei

quartieri e paesi collinari ai piedi dell'Etna - ha determinato

l'alluvione urbana. Nei prossimi giorni si conta di poter

analizzare i dati di altre stazioni meccaniche più rappresentative

che dovrebbero permettere anche una migliore caratterizzazione storica

dell'evento (cortese info del dr. Luigi Pasotti, Autorità di Bacino

del Distretto Idrografico della Sicilia).

28-29 OTTOBRE

2021: LA DEPRESSIONE SI INTENSIFICA

E DIVENTA "APOLLO",

TEMPESTA DALLE CARATTERISTICHE ALMENO IN PARTE TROPICALI

Mercoledì 27 ottobre il maltempo ha concesso una pausa

grazie al temporaneo allontanamento della depressione verso Sud, in

direzione delle coste libiche, ma in seguito il vortice ha ripreso

forza risalendo nuovamente verso la punta meridionale della Sicilia, e

assumendo tra giovedì 28 e venerdì 29 caratteristiche quanto meno da tempesta

subtropicale.

In ragione della sua peculiare evoluzione e

intensificazione, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare

ha battezzato il sistema "Apollo", seguendo l'elenco di nomi

predefinito per la stagione 2021-22 nel quadro della nuova nomenclatura

EUMETNET (federazione dei servizi meteorologici nazionali

dell'Europa).

Questa è stata avviata a partire dal 2015 per omogeneizzare a

livello europeo l'attribuzione dei nomi delle tempeste che

attraversano il continente, e prevede la

suddivisione del territorio in settori di competenza di

specifici gruppi di Paesi. La responsabilità di attribuire il nome a ciascuna

tempesta spetta al primo paese interessato, in questo caso l'Italia,

che rientra nel gruppo operativo del Mediterraneo centrale (Italia, Slovenia,

Croazia, Montenegro, Macedonia del Nord e Malta).

Tale nomenclatura si aggiunge a

quella più antica, operativa dal

1954, dell'Istituto di Meteorologia della Libera Università di Berlino,

che proprio dall'autunno 2021 recepisce i "nuovi" nomi delle tempeste

affiancandoli ai propri nelle sue carte di analisi quotidiane,

preceduti dall'indicazione "Int".

Carta di analisi delle isobare e dei fronti emessa dall'Istituto

di Meteorologia della Libera Università di Berlino per le h 00 UTC

del 29 ottobre 2021.

"Apollo" si posiziona al largo della punta sud-orientale della

Sicilia, e nelle ore successive risalirà ancora un po' verso Nord

approfondendosi fino ad almeno 999 hPa in superficie. Dalla stagione

delle tempeste europee 2021-22 il nome del ciclone stabilito nel

quadro della nomenclatura EUMETNET viene riportato in nero, oltre ai

consueti nomi in colore attribuiti da Berlino a partire dal 1954 (blu

per gli anticicloni, rosso per le depressioni). Se il sistema

meteorologico ha attraversato l'Europa continentale l'attribuzione del

nome viene eseguito nell'ambito di entrambe le nomenclature (come la

tempesta del 20-21 ottobre 2021, "Heindrik" per l'Università di

Berlino, e "Aurora" per il sottogruppo EUMETNET

Francia-Belgio-Lussemburgo-Spagna-Portogallo), se invece si forma

direttamente molto a Sud, nel Mediterraneo centrale, in genere

l'Università di Berlino non vi assegna un nome, e non c'è possibilità

di sovrapposizioni e confusioni, come nel caso di Apollo.

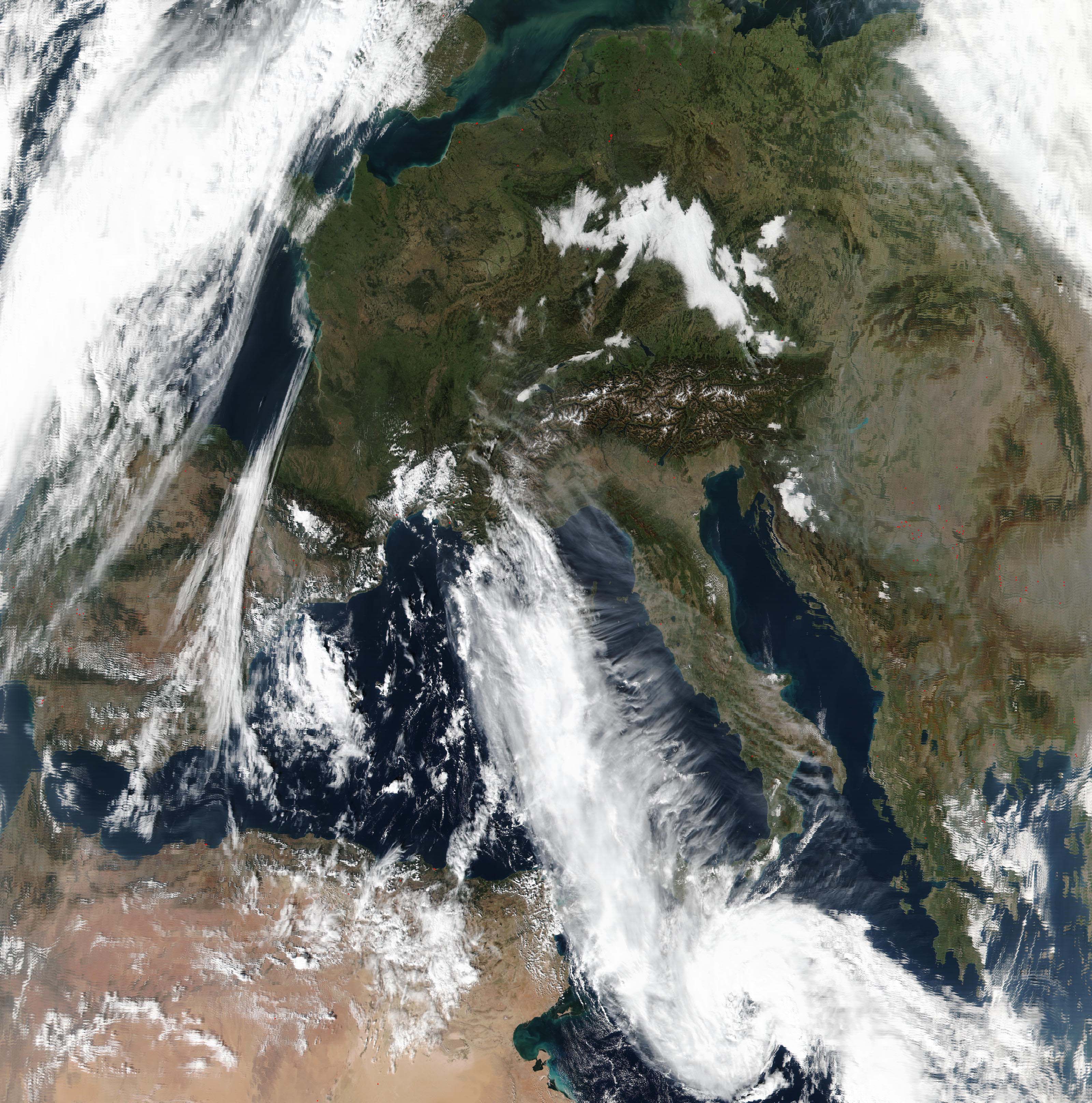

Il vortice "Apollo" ha dunque mostrato caratteristiche quanto

meno "subtropicali", ovvero intermedie tra quelle dei

cicloni extratropicali ovvero le depressioni della fascia temperata

a cui siamo normalmente abituati (tra cui un "cuore" di aria fredda in

quota, la successione di fronti - caldo, freddo, occluso - e una

configurazione baroclina, ovvero con minimo barico al suolo e in quota

non sovrapposti), e quelle dei cicloni tropicali (ad esempio:

"cuore" caldo in quota, assenza di fronti, convezione profonda e

organizzata con rigenerazione di intensi temporali intorno a un centro

- occhio - molto compatto e con isobare/isoipse concentriche,

struttura simmetrica,

wind share debole nel profilo verticale dell'atmosfera,

configurazione barotropica, ovvero con sovrapposizione tra minimo

barico al suolo e in quota).

La completa transizione verso un sistema

mediterraneo "simil-tropicale", ovvero con

caratteristiche dinamiche di fatto analoghe a quelle dei cicloni

tropicali veri e propri (TLC, Tropical-Like Cyclone,

o più genericamente "Medicane", da Mediterranean hurricane), per molti versi attesa,

pare tuttavia che non sia

avvenuta, in quanto caratteri tropicali come il nucleo caldo in

quota o la barotropicità del sistema erano presenti solo in parte e

debolmente.

Peraltro la classificazione dei Medicanes, studiati da

relativamente poco tempo, non è

ancora univoca, né ufficiale, e non esiste al momento un'agenzia

appositamente preposta alla loro analisi e previsione, come invece

avviene in Nord America per gli uragani tropicali atlantici e pacifici

con il National

Hurricane Center (segnaliamo tuttavia il

team del progetto ESTOFEX

di previsione e censimento degli eventi meteo estremi in Europa).

Inoltre gli elementi utili a una corretta denominazione

sfuggono talora alle osservazioni. Ad esempio, essendo il centro di

"Apollo" rimasto in mare, non è noto se, in zona marina non

strumentata, la velocità del vento abbia davvero raggiunto la soglia

dei 119 km/h di vento medio su 1 minuto (maximum sustained wind)

necessaria per la definizione di uragano di categoria 1 sulla

Scala Saffir-Simpson. Pertanto l'indicazione di "uragano" riferita da

molti mezzi di informazione non è da ritenersi corretta.

Intorno all'Italia eventi classificabili come

"Medicane" si osservano quasi ogni anno, soprattutto tra autunno e

inverno: di recente nello Jonio si ebbero

Numa (16-19 novembre 2017), Zorbas (27 settembre - 1° ottobre 2018) e Ianos (14-20 settembre

2020).

Non si sa ancora con certezza se stiano aumentando o no

in frequenza e intensità con il

riscaldamento globale (per ora non paiono esserci tendenze

significative in base a

questo studio del

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) ma

l'atmosfera e il mare più caldi del solito

contribuiscono probabilmente ad aggiungere energia e vapore acqueo alle tempeste,

e a rendere l'ambiente più favorevole a intensificarne gli effetti,

qualora si verifichino le condizioni propizie al loro innesco (la

superficie marina del Mediterraneo si è riscaldata di 1,3 °C nel

periodo 1982-2019 secondo

questa analisi).

La definizione e la sorveglianza di sistemi

meteorologici di questo tipo non è solo questione di raffinatezze da

esperti del settore, ma ha importanti risvolti pratici in

quanto la loro previsione permette di allertare la popolazione

riguardo al rischio di piogge violente e flash-floods, venti

impetuosi, mareggiate e maree di tempesta (storm surges), fenomeni

spesso associati ai Medicanes.

Immagine di "Apollo" ripresa nel

canale visibile dal sensore VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer

Suite) del satellite in orbita polare S-NPP

(Suomi National Polar-orbiting Partnership, NOAA), ore 12:18 UTC

del 28 ottobre 2021 (fonte immagini

qui).

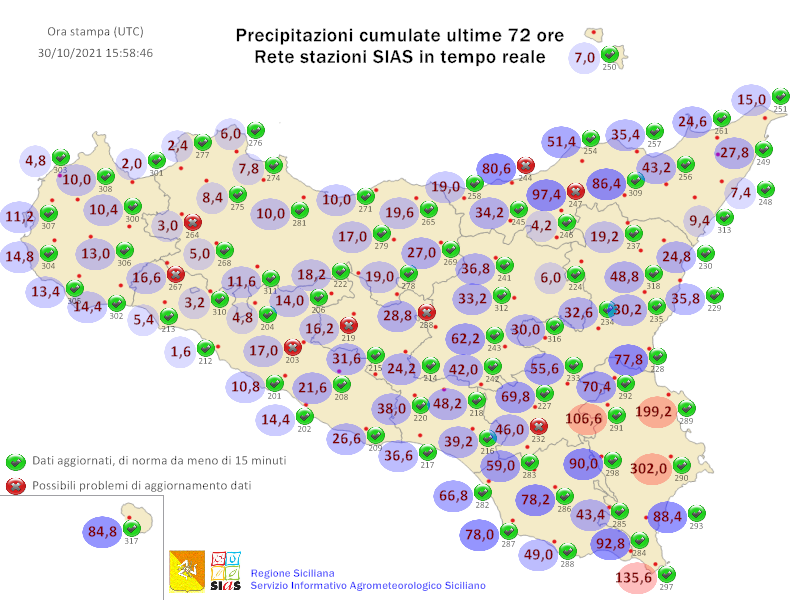

Stavolta, nella fase del 28-30 ottobre 2021, il Siracusano è stata la zona più colpita da

inondazioni, interruzioni di viabilità stradale e ferroviaria, e

mareggiate; numerosi gli interventi di salvataggio di popolazione, e

fortunatamente nessuna vittima in questo caso, anche grazie al fatto

che l'intensità e l'impatto in terraferma della tempesta sono stati

un po' meno marcati delle attese.

A Siracusa-Contrada Monasteri (la stazione SIAS che l'11 agosto

2021 registrò il

possibile record italiano ed europeo di 48,8 °C) sono caduti

302 mm di pioggia nelle 72 ore terminanti alle h 16 di sabato 30

ottobre, ovvero più di metà della media annua!

Forti

piogge anche in Sardegna orientale per sbarramento orografico tra

mercoledì 27 e giovedì 28 (80,8 mm nelle 48 ore a Barisardo, rete

SAR Sardegna),

ma senza disagi di sorta.

Carta delle precipitazioni cadute in Sicilia nelle 72 ore fino alle

16 UTC

del 30 ottobre 2021. In questa seconda fase i rovesci più intensi hanno colpito

il Siracusano, fino a un massimo di 302 mm nell'immediato entroterra

di Siracusa, con inondazioni ed evacuazioni di popolazione in

particolare nelle zone del capoluogo e di Augusta (fonte:

SIAS).

Leggi un

approfondimento su attualità e futuro dei "Medicanes",

sul sito "Scienza

in rete", con commenti di

Mario Marcello Miglietta del CNR-ISAC: questi fenomeni in futuro

potrebbero divenire meno numerosi nel Mediterraneo a causa di

una maggiore stabilità atmosferica, ma più violenti.

GRAZIE A...

Claudio Cassardo, docente di fisica

dell'atmosfera e del sistema-Terra all'Università di Torino, per la

condivisione di informazioni sulla dinamica meteorologica di "Apollo";

Luigi Pasotti, dell'Autorità di Bacino del

Distretto Idrografico della Sicilia, per le riflessioni sull'intensità

e i riscontri storici dell'evento alluvionale di Catania.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|