di Diego Rosa |

Versione stampabile  |

Temperatura, temperature, température, Temperatur

(seconda parte)

Strumenti di misura della temperatura

Cenno storico

Il primo strumento scientifico di misura (almeno

qualitativa) della temperatura è attribuito a Galileo.

Nel 1575 era stata pubblicata a stampa la “ Pneumatica” di Erone di

Alessandria, il più grande ingegnere e costruttore di meccanismi

dell’antichità. In essa si trattava, tra l’altro, della dilatazione

dell’aria sottoposta a riscaldamento. Forse inspirandosi a questo testo,

Galileo, come afferma il biografo Viviani nella sua “Vita di Galileo”,

ideò e costruì nel

1597, a Padova, uno strumento (in figura a lato un

modello dello strumento esistente presso il museo delle scienze di

Firenze) che più che termometro si dovrebbe chiamare “termobaroscopio”,

capace sì di indicare una variazione di temperatura, ma essendo assai

influenzato dalla pressione atmosferica variabile nel corso del tempo.

Benedetto Castelli, allievo e collaboratore di Galileo, in una lettera del

1638 indirizzata al poeta Cesarini, descrive lo strumento che aveva visto

lui stesso nelle mani dello scienziato, nel 1603 (ma già prima, lo storico

Biancani ne aveva data un descrizione nella sua “Sphaera Mundi” edita in

Bologna nel 1620). Questo era costituito da una caraffa di vetro della

grandezza di un uovo dotata di un lungo collo (circa 40 cm) pure di vetro.

La caraffa vuota,veniva scaldata con le mani ed il collo veniva poi

immerso in un vaso sottostante contenente dell’acqua colorata o forse del

vino. Liberata la caraffa dal calore delle mani, dopo un po’ l’acqua

saliva nel collo di vetro superando il livello dell’acqua rimanente nel

vaso; ciò a causa della contrazione dell’aria dovuta al suo raffreddamento

(diversa da quella della craffa). Il dislivello ottenuto era legato al

grado di riscaldamento iniziale dell’aria nella caraffa ma anche alla

pressione atmosferica esistente.Ogni successiva variazione della

temperatura della caraffa o meglio dell’aria in essa contenuta,

determinava una variazione del livello della colonna liquida innescata con

la prima manovra. 1597, a Padova, uno strumento (in figura a lato un

modello dello strumento esistente presso il museo delle scienze di

Firenze) che più che termometro si dovrebbe chiamare “termobaroscopio”,

capace sì di indicare una variazione di temperatura, ma essendo assai

influenzato dalla pressione atmosferica variabile nel corso del tempo.

Benedetto Castelli, allievo e collaboratore di Galileo, in una lettera del

1638 indirizzata al poeta Cesarini, descrive lo strumento che aveva visto

lui stesso nelle mani dello scienziato, nel 1603 (ma già prima, lo storico

Biancani ne aveva data un descrizione nella sua “Sphaera Mundi” edita in

Bologna nel 1620). Questo era costituito da una caraffa di vetro della

grandezza di un uovo dotata di un lungo collo (circa 40 cm) pure di vetro.

La caraffa vuota,veniva scaldata con le mani ed il collo veniva poi

immerso in un vaso sottostante contenente dell’acqua colorata o forse del

vino. Liberata la caraffa dal calore delle mani, dopo un po’ l’acqua

saliva nel collo di vetro superando il livello dell’acqua rimanente nel

vaso; ciò a causa della contrazione dell’aria dovuta al suo raffreddamento

(diversa da quella della craffa). Il dislivello ottenuto era legato al

grado di riscaldamento iniziale dell’aria nella caraffa ma anche alla

pressione atmosferica esistente.Ogni successiva variazione della

temperatura della caraffa o meglio dell’aria in essa contenuta,

determinava una variazione del livello della colonna liquida innescata con

la prima manovra.

Questo strumento fu perfezionato dal medico veneziano Santorio, dallo

scienziato dilettante e amico di Galileo Sagredo e da Galileo stesso

includendovi delle scale numeriche.

Nel 1630 apparvero a Firenze i primi termometri a liquido, prototipi dei

famosi termometri “fiorentini” alcuni dei quali sono descritti da Lorenzo

Margotti, segretario dell’Accademia del Cimento, nei famosi “Saggi di

naturali esperienze

fatte nell’Accademia del Cimento ” pubblicati nel 1667.Tali

termometri usavano un solo punto di riferimento per la graduazione: la

temperatura del ghiaccio fondente che era segnata gradi 13,5 nella scala

di 50° sul termometro adottato per le osservazioni meteorologiche, a

partire dal 1654. Fu lo stesso Granduca Ferdinando, protettore

dell’Accademia, a suggerire di sigillarne le estremità. Nella figura a

lato, tratta dall’opera del Margotti, sono riprodotti quattro termometri a

liquido (spirito di vino o “acquarzente”) di cui uno a forma di spirale

(IV) che grazie a un grande rapporto tra la sezione del capillare ed il volume

del bulbo consentiva un movimento molto accentuato della colonna di

liquido lungo le volute con il cambiamento anche piccolo della temperatura

ed un curioso termoscopio (V) costituito da un serbatoio pieno di alcol nel

quale erano immerse palline cave di vetro aventi densità apparente

diversa. Ogni pallina galleggiava o scendeva nel fondo per una temperatura

determinata dalla sua densità apparente. Il disegno VI rappresenta un

igrometro a condensazione concepito dallo stesso gran duca Ferdinando. fatte nell’Accademia del Cimento ” pubblicati nel 1667.Tali

termometri usavano un solo punto di riferimento per la graduazione: la

temperatura del ghiaccio fondente che era segnata gradi 13,5 nella scala

di 50° sul termometro adottato per le osservazioni meteorologiche, a

partire dal 1654. Fu lo stesso Granduca Ferdinando, protettore

dell’Accademia, a suggerire di sigillarne le estremità. Nella figura a

lato, tratta dall’opera del Margotti, sono riprodotti quattro termometri a

liquido (spirito di vino o “acquarzente”) di cui uno a forma di spirale

(IV) che grazie a un grande rapporto tra la sezione del capillare ed il volume

del bulbo consentiva un movimento molto accentuato della colonna di

liquido lungo le volute con il cambiamento anche piccolo della temperatura

ed un curioso termoscopio (V) costituito da un serbatoio pieno di alcol nel

quale erano immerse palline cave di vetro aventi densità apparente

diversa. Ogni pallina galleggiava o scendeva nel fondo per una temperatura

determinata dalla sua densità apparente. Il disegno VI rappresenta un

igrometro a condensazione concepito dallo stesso gran duca Ferdinando.

I termometri fiorentini dal 1648 cominciarono a essere conosciuti e

riprodotti in tutta Europa, però non essendo fissata in modo univoco una

scala comune (non solo un riferimento per la temperatura minima ma anche

uno per la temperatura massima) né potendo avere le esatte stesse

proporzioni tra le dimensioni del bulbo e quelle del capillare, non erano

utilizzabili per determinare delle temperature che fossero univocamente

confortabili .

Finalmente Fahrenheit (Danzica, 1715), Réamur (Parigi, 1731) e Celsius (Upsala,

1742) proposero delle scale razionali aventi due punti di riferimento(ma

prima di loro anche l’astronomo Ole Roemer a Copenhagen dal 1708 al 1709

aveva utilizzato un termometro con due punti di riferimento: ghiaccio

fondente ed acqua bollente).

La scala Fahrenheit che segnava 0° alla temperatura del ghiaccio fondente

mescolato con sale da cucina e circa 96 ° alla temperatura del corpo umano

in salute dando così 32° al punto del giaccio fondente ed 212 al punto di

ebollizione, la scala Réamur che segnava rispettivamente 0° ed 80° alla

temperatura del ghiaccio fondente e dell’acqua bollente alla pressione

atmosferica, la scala centigrada che segnava a questi fenomeni 0° e 100°.

Quest’ultima ridefinita nel 1948 come scala Celsius ponendo il punto

triplo dell’acqua pari a 0,01 °C ed il suo punto di ebollizione alla

pressione atmosferica standard pari a 99,975 °C, è quella ufficialmente

adottata nel Sistema Internazionale SI, ormai obbligatorio nella Comunità

Europea. La scala Fahrenheit, come è noto, è ancora largamente usata negli

Stati Uniti.

In fisica come già visto, è di fondamentale importanza la temperatura

assoluta che ha il punto zero a – 273,15 gradi Celsius (°C). In onore a

lord Kelvin si usa K per indicare tale temperatura.

Tipi di termometro

Si hanno tre principali tipologie di termometri:

- termometri a liquido

- termometri metallici

- termometri elettrici

I termometri a liquido utilizzano la differente

espansione termica fra un liquido ed il suo contenitore in vetro. Il

mercurio è solitamente utilizzato come liquido al di sopra dei – 38 °C.

I termometri metallici sfruttano o la variazione di

curvatura di una lamina bimetallica con un estremo fisso al telaio e

l’altro collegato a un trasduttore, o la variazione di curvatura di un

elemento curvato di tubo metallico a sezione elittica cava e riempito di

alcool.

I termometri elettrici appartengono soprattutto alle

seguenti tipologie:

- termocoppie

- termoresistenze

- sensori di temperatura a semiconduttore

La termocoppie sono realizzate mediante la giunzione di

due conduttori costituiti da metalli diversi. Al variare della temperatura

della giunzione, che costituisce il sensore, varia la differenza di

potenziale alle due estremità libere qualora mantenute ad una temperatura

di riferimento nota (ad esempio quella del ghiaccio fondente). Tale

tensione è misurabile ad es. con un galvanometro.

Le termoresistenze sono resistenze elettriche realizzate in materiali la

cui resistenza elettrica varia in maniera nota e significativa al variare

della temperatura. Per misure meteorologiche si usa generalmente una

resistenza di platino da 100 Ώ a 0 °C.

I sensori a semiconduttore consistono di solito in circuiti integrati con

uscita in corrente direttamente proporzionale alla temperatura assoluta (i

più diffusi hanno un’uscita di 1 μA per K). Parte integrante del sensore

sono i circuiti elettronici per la normalizzazione del segnale in uscita

sul campo di misura.

In campo meteorologico si usano di solito termometri a liquido, termometri

metallici, termoresistenze e termometri a semiconduttore.

I termometri a liquido e quelli metallici secondo le prescrizioni del CNR

e della WMO (World Meteorological Organization) dovrebbero essere posti in

un apposita capannina meteorologica con doppio tetto che permetta la

circolazione dell’aria (e doppio fondo nei luoghi con prolungata presenza

di neve al suolo), verniciata internamente ed esternamente di bianco e

posta ad un’altezza tale che la misura avvenga ad un’altezza compresa tra

1,25 e 2 m dal suolo. Il sito migliore per la collocazione della stazione

è un luogo pianeggiante, esposto al sole ed al vento, in assenza di

edifici od alberi; poco adatta la collocazione sul tetto degli edifici.

I termometri elettrici non necessittano di essere tenuti in una capannina

meteorologica in quanto sono dotati di schermi protettivi bianchi contro

la radiazione solare; è comunque raccomandabile la ventilazione forzata.

Registrazione della temperatura

Termometri a minima e massima

Più che i termometri a massima (es. i classici

termometri da febbre) ed i termometri a minima sono usati in meteorologia

i termometri a massima e minima. Questi sono costituiti da un bulbo pieno

di alcool che costituisce il sensore, un capillare ad “U” riempito di

mercurio e di alcool con un’espansione superiore contenente aria

compressa. Sui due peli liberi del mercurio sono appoggiati due

cilindretti di ferro portanti alle estremità sferette di vetro scorrevoli

con lieve attrito all’interno dei tratti di capillare riempiti di alcool.

Aumentando o diminuendo la temperatura per l’espansione o contrazione

dell’alcool nel bulbo e dell’aria nella polla, i cilindretti si spostano

seguendo i peli liberi del mercurio. Quando il pelo libero del mercurio si

allontana da una posizione estrema il cilindretto rimane nella posizione

raggiunta indicando così la temperatura minima o massima. Mediante un

piccolo magnete i cilindretti possono essere riportati a contatto con la

colonna di mercurio

Termografi

I termografi sono apparecchi che trasmettono ad un

pennino scrivente su un rullo ruotante con regolarità su cui è avvolta una

carta riportante un griglia di misura, la deformazione di un termometro

metallico (in genere un tubo metallico curvo riempito di alcool, come

nella forma classica dei fratelli Richard).

Registratori digitali

Le uscite di un termometro elettrico, in genere a

semiconduttore, sono inviate ad una unità di registrazione digitale o

direttamente ad un computer dove possono essere memorizzate ed elaborate

Temperatura dei corpi celesti

Le stelle

I colore delle stelle indica la loro temperatura

superficiale secondo la legge di Wien (si veda l’articolo precedente) che

indica come la lunghezza d’onda corrispondente alla massima energia

irraggiata sia inversamente proporzionale alla temperatura assoluta della

superficie, ed il colore dominante sia legato alla lunghezza d’onda

prevalente di irraggiamento. I colore delle stelle indica la loro temperatura

superficiale secondo la legge di Wien (si veda l’articolo precedente) che

indica come la lunghezza d’onda corrispondente alla massima energia

irraggiata sia inversamente proporzionale alla temperatura assoluta della

superficie, ed il colore dominante sia legato alla lunghezza d’onda

prevalente di irraggiamento.

Lo spettro di emissione delle stelle, si può inscrivere con una certa

corrispondenza in quello del corpo nero avente quella temperatura.

Dal rosso al blu questo con continuità sono i colori che caratterizzano

l’immagine delle stelle.

L’analisi delle immagini di gran parte delle stelle evidenzia una

relazione stretta tra la loro luminosità assoluta (cioè indipendente dalla

distanza dalla terra) ed il colore dominante del loro spettro o meglio del

loro tipo spettrale. Riportando in un grafico (digramma di

Hertzsprung-Russel) tale relazione con le ascisse il colore o tipo

spettrale ed in ordinate la luminosità, i punti rappresentativi si

collocano in maggioranza attorno una retta che parte dalle stelle più

calde e luminose verso le più fredde e deboli. Tale fascia si chiama

sequenza principale. Esistono inoltre altre tre aree del diagramma,

esterne alla fascia, occupate da delle stelle: l’area delle nane bianche,

poco luminose e di colore bianco, e le aree delle giganti e delle

supergiganti di colore da bianco al rosso e di grande luminosità. La

temperatura corrispondente della superficie stellare dal rosso al blu

varia da circa 3000 K a 40000 K.

Il sole

Collocato nella parte destra della sequenza principale,

il nostro astro ha un “colore” giallo-verde cui corrisponde una

temperatura della superficie (fotosfera) di circa 6000 K. La rarefatta

corona solare d’altro canto, costituita da protoni ed elettroni (corona

interna, K) e particelle solide di qualche micron (corona esterna, F),

presenta temperature di alcuni milioni di gradi K, mentre il centro

dell’astro avrebbe una temperatura di circa 15 milioni di gradi.

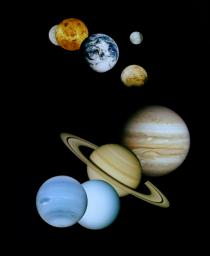

Mercurio

Il più prossimo al Sole, questo pianeta è pressoché

privo di atmosfera. Si può però dire che il terreno esposto ai raggi

solari all’equatore supera mediamente i 400 °C, la parte oscurata scende

sotto i –150 °C, durante il periodo notturno che dura circa 29 giorni

terrestri.

Venere

Con periodo di rotazione di 243 gg. ed uno di

rivoluzione di 224 gg., il giorno solare su Venere dura 116 giorni

terrestri. Ciò nonostante a causa dell’alta densità dell’atmosfera (al

suolo la pressione è di 92 atmosfere) composta essenzialmente di anidride

carbonica con una piccola percentuale di azoto, la temperatura è quasi

costante tra giorno e notte, variando tra 460 e 480 °C.

Luna

Come su Mercurio, sulla Luna l’atmosfera è pressoché

assente (solo tracce di ioni di sodio provenienti dalle rocce della

superficie). Il giorno lunare dura circa 29 giorni terrestri quanto dura

la rivoluzione attorno alla terra.

La temperatura che assumono le rocce illuminate dal sole raggiunge

mediamente 107°C, le rocce in ombra restano a circa -50 °C. La notte esse

si raffreddano per irraggiamento verso la volta celeste mediamente fino a

-153 °C con un minimo di -233 °C.

Marte

L’atmosfera di Marte ha una pressione al suolo

variabile tra 6 e 10 millibars ed è composta in gran parte di anidride

carbonica. La temperatura media al suolo è di -55 °C, con estremi di 27 °C

all’equatore, a mezzogiorno e –133 °C ai poli, in inverno (estremi

accentuati dalla forte variazione

dell’irraggiamento solare dovuta alla notevole eccentricità dell’orbita).

Giove

Il pianeta gigante ha un’atmosfera enormemente spessa

composta in gran parte di idrogeno ed elio. Non esiste una superficie

solida propriamente definita. La temperatura alla base delle nuvole è di

circa –140 °C; alla pressione di 1 bar –108 °C (NASA)

Saturno

Atmosfera comparabile a quella di Giove ma con meno

elio; temperatura media alla sommità delle nuvole: -228 °C; alla pressione

di 1 bar = -139 °C (NASA).

Urano e Nettuno

Pianeti dotati anch’essi di atmosfere molto spesse

formate in gran parte di idrogeno, elio e metano. Temperatura media alla

superficie –215 °C; alla pressione di 1 atmosfera rispettivamente -197 °C

e -201 °C (NASA).

Plutone

Il più lontano dei pianeti scoperto nel 1930 con un

satellite scoperto solo nel 1978. Ha un’atmosfera tenuissima costituita

quasi esclusivamente di metano. Temperatura media al suolo :-223 °C

Prossimamente

Temperatura dell’atmosfera terrestre, temperature termodinamiche

|