|

I NUOVI RECORD METEOROLOGICI SI POSSONO ATTRIBUIRE AL CAMBIAMENTO

CLIMATICO?

16.07.2020

- Gabriele Messori, Dipartimento di Scienze della Terra,

Università di Uppsala, Svezia

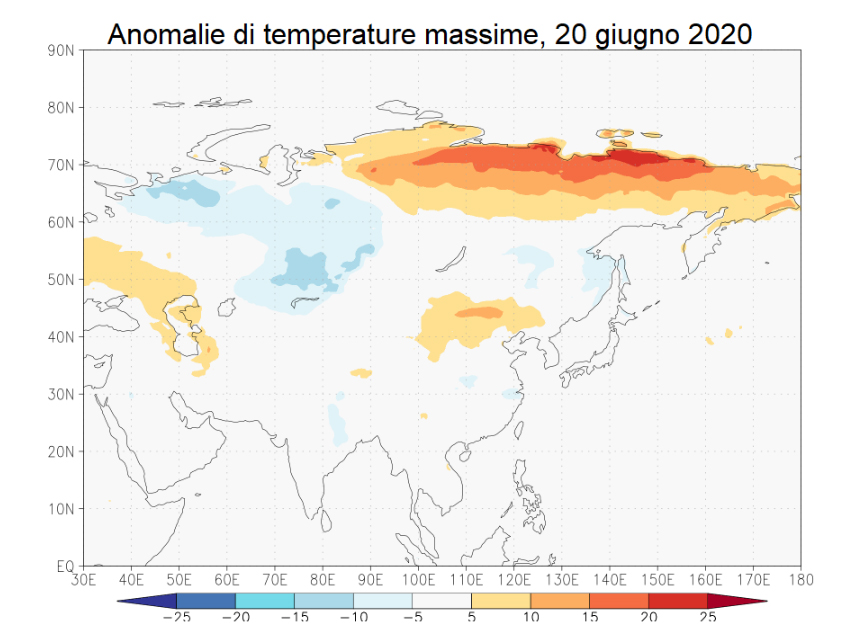

Negli ultimi anni sorprende poco leggere di nuovi record climatici, che

si tratti di temperature elevatissime, piogge torrenziali od altro.

Uno degli ultimi record in ordine di tempo è stato stabilito in Siberia

il 20 giugno, con una

temperatura di 38 ˚C registrata a Verhojansk, a Nord del

Circolo Polare Artico (record attualmente in corso di verifica da parte

dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale).

Anomalie delle temperature

massime dell’aria il 20 giugno 2020, relative alla

climatologia del periodo 1961-1990. Si notino le anomalie superiori ai

20 ˚C nella Siberia Nord-Orientale (fonte: ERA5/KNMI

Climate Explorer).

Molti appassionati di meteorologia conoscono bene i processi atmosferici

che favoriscono singoli eventi estremi a scala locale o regionale. Per

esempio situazioni di blocco, con anticicloni molto persistenti

che portano ad un’avvezione di aria calda subtropicale generando

un’ondata di calore, o fenomeni convettivi locali che portano a

precipitazioni circoscritte nello spazio e nel tempo, ma nondimeno

intensissime. Si pensi al

nubifragio eccezionale che ha colpito Palermo il 15 luglio 2020,

scaricando fino a 134 mm di pioggia in un paio d'ore (mai accaduto in

luglio nella serie pluviometrica dal 1797), con flash-flood e gravi

danni.

Avendo identificato le cause immediate di un evento estremo, viene

naturale provare a risalire la catena causale domandandosi se l’estremo

appena osservato si possa posizionare nel contesto della variabilità

climatica naturale, o se esuli da quanto ci si potrebbe aspettare in

un clima stazionario. Negli organi di informazione, la questione è

spesso riformulata nei seguenti termini: “possiamo ascrivere l’evento

estremo recentemente avvenuto al cambiamento climatico?”.

Questo tema è al centro di un campo di ricerca molto attivo, la

cosiddetta “attribuzione degli estremi climatici”.

Prima di addentrarsi nel se e nel come si possa attribuire uno specifico

evento estremo al cambiamento climatico, bisogna però precisare cosa si

stia cercando di scoprire. Chiedersi se un evento estremo sia dovuto al

cambiamento climatico è una formulazione mal posta. Ci dovremmo

piuttosto chiedere se l’intensità di un dato evento sia stata

modificata dal cambiamento climatico, oppure se la probabilità che un

dato evento possa accadere sia cambiata a causa del cambiamento

climatico (sorvoliamo qui sulla differenza tra probabilità e

verosimiglianza).

Rispondere a queste domande è indubbiamente complesso, ma spesse volte

possibile. In generale, si possono distinguere due famiglie di approcci.

La prima è di natura prevalentemente statistica, e si rifà a dati

climatici passati (osservati o simulati) per stimare cambi nelle

probabilità o caratteristiche fisiche dell’evento. Per esempio, si può

dividere una serie storica in diversi periodi e stimare per ognuno la

possibilità di superare una data soglia in una variabile meteorologica,

quale la temperatura dell’aria, applicando la teoria

dei valori estremi. Su questa base, si può poi formulare un’ipotesi sul

ruolo del cambiamento climatico nell’alterare la probabilità che un dato

evento avvenga.

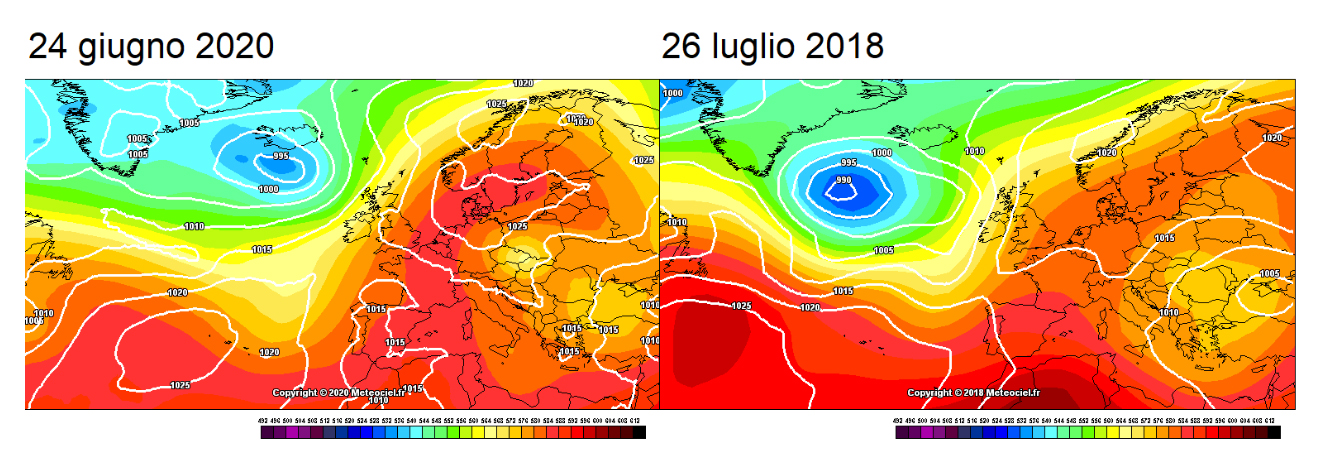

Un altro approccio statistico si basa sull’uso degli analoghi,

ovvero di configurazioni atmosferiche passate simili a quelle che hanno

causato un dato evento estremo. Nella figura qui sotto si vede sulla

sinistra la situazione atmosferica il 24 giugno 2020, durante un periodo

di temperature elevate su gran parte dell’Europa centro-settentrionale,

ed in particolare sulla Scandinavia. Sulla destra si vede invece un

analogo, avvenuto nel luglio del 2018. Se si fosse interessati ad una

recente ondata di calore causata da un blocco atmosferico, quale quella

che ha interessato la Scandinavia nel giugno 2020, si potrebbero cercare

blocchi simili per intensità e durata nelle serie storiche. Si

identificherebbe quindi il luglio 2018 come un buon analogo, ma si

troverebbe sicuramente un cospicuo numero di altri eventi simili in

periodi precedenti.

Paragonando l’intensità delle ondate di calore ad essi associate a

quella dell’evento che si sta studiando, si potrebbe infine valutare

se il cambiamento climatico abbia influito o meno sull’intensità

dell’ondata di calore – per esempio portando all’avvezione di masse

d’aria più calde di quelle che si sarebbero avute alcuni decenni or sono.

Altezza del

geopotenziale a 500 hPa (colori, in decametri) e pressione al suolo

(contorni, in hPa), il 24 giugno 2020 (sinistra) e il 26 luglio 2018

(destra; fonte: NCEP-NCAR/Météociel).

La

seconda famiglia di approcci per l’attribuzione degli estremi climatici,

fa uso di modelli climatici o di previsione meteorologica.

Dato un evento di interesse, si possono effettuare simulazioni

climatiche con le caratteristiche climatiche attuali (per esempio

riguardo alle concentrazioni di gas climalteranti nell’atmosfera) e con

delle condizioni che vogliono rappresentare un mondo ipotetico

dell’irrealtà, dove il cambiamento climatico non è mai avvenuto. Si

possono poi estrarre lunghe serie di dati dalle due simulazioni, e

paragonare le probabilità che l’evento in questione avvenga con il

cambiamento climatico o in assenza di esso. Il rapporto fra queste

due probabilità fornisce un fattore di rischio (risk ratio in

Inglese). Qualora questo sia significativamente maggiore di 1, si può

concludere che il cambiamento climatico abbia reso l’evento più

probabile.

Si può

anche seguire una logica leggermente diversa, e concentrarsi su una

simulazione dettagliata dell’evento di interesse usando modelli di

previsione meteorologica con diverse condizioni di contorno.

Un esempio classico riguarda la formazione di cicloni tropicali,

che sappiamo essere legata alle temperature superficiali marine. Dato un

ciclone che si è rivelato particolarmente intenso, si può simularlo

usando le temperature superficiali marine effettivamente misurate, o le

temperature climatologiche della regione di un periodo passato. Le

differenze tra le due simulazioni, per esempio in termini di intensità

dei venti o delle precipitazioni, si potranno dunque ascrivere ad una

componente specifica del cambiamento climatico – nel nostro esempio il

riscaldamento degli oceani.

Naturalmente le due famiglie di approcci – quella statistica e quella

modellistica – possono essere fruttuosamente combinate per massimizzare

la robustezza dei risultati ottenuti.

Queste metodologie sono state applicate ad un gran numero di estremi

climatici, inclusi estremi di temperatura, di precipitazione e di vento.

La rivista

Bulletin of

the American Meteorological Society pubblica ogni anno un numero

dedicato agli estremi climatici dell’anno precedente, e molti degli

studi ivi contenuti sono dedicati all’attribuzione di questi eventi (il

numero più recente, relativo agli eventi del 2018, è disponibile

qui).

Tuttavia, quando si considera un singolo evento, non è sempre

possibile giungere a conclusioni certe. Questo può essere dovuto al

fatto che quell’evento sia effettivamente poco influenzato dal

cambiamento climatico, o a limitazioni metodologiche, modellistiche o

dei dati disponibili. Da un punto di vista puramente metodologico,

l’attribuzione è più efficace se sono disponibili lunghe serie storiche

che permettano di contestualizzare l’evento in questione; se il tipo

di evento è ben simulato nei modelli climatici e/o di previsione

meteorologica; ed infine se il tipo di evento è principalmente di natura

meteorologica, e non legato a fattori quali presenza di infrastrutture,

gestione del territorio etc.

Per esempio, la costruzione di argini o dighe può rendere difficoltosa

l’attribuzione di eventi di piena, oppure cambi nella gestione forestale

possono inficiare l’attribuzione di incendi boschivi.

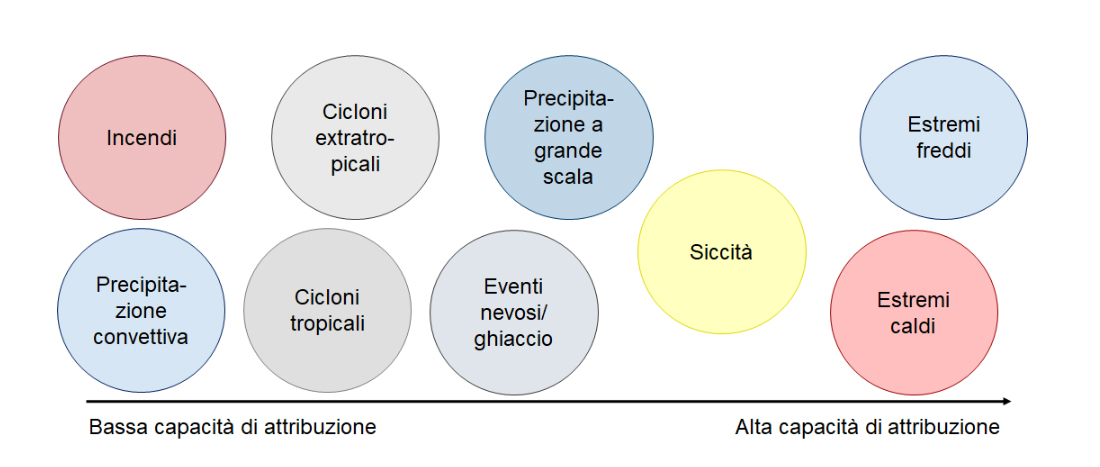

La figura qui sotto, basata su un rapporto pubblicato nel 2016 dal

Sistema delle Accademie Nazionali degli Stati Uniti d’America, riassume

i diversi tipi di estremi oggetto di studi di attribuzione, e stima la

nostra abilità nell’attribuirli al cambiamento climatico di origine

antropica. Anche se non più recentissimo, questo rapporto (disponibile

qui) rimane un ottimo testo di riferimento per chi fosse interessato

ad approfondire il tema.

Stime della capacità di

attribuire eventi climatici estremi al cambiamento climatico di origine

antropica (figura adattata dal rapporto “Attribution of Extreme Weather

Events in the Context of Climate Change”).

Chi fosse

invece interessato all’attribuzione di estremi recenti, come l’esempio

discusso all’inizio di questo testo, più che ai dettagli metodologici,

troverà molto materiale sul sito del

“World Weather Attribution Project”, che pubblica studi di

attribuzione a ridosso degli eventi stessi.

Bibliografia

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016.

Attribution of Extreme Weather Events in the Context of Climate Change.

Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/21852.

|