|

|

23 MAGGIO 1953: 50 ANNI FA LA TEMPESTA CHE SPEZZO’

LA GUGLIA DELLA MOLE A TORINO

Claudio

Castellano, Gennaro Di Napoli, SMI redazione Nimbus - 20 Maggio 2003

"Nel cuore della tempesta abbiamo attraversato la città con un'auto

per renderci conto della situazione. In piazza Castello la "1400" è

stata investita da un vortice che l'ha trascinata di fianco per una

decina di metri: la "1400" pesa 11 quintali. Sembrava di viaggiare

immersi in una vasca d'acqua. In via Po la sabbia ci copriva il

parabrezza e toglieva la già scarsa visibilità (...). Si udì uno

schianto, come un boato allucinante, pensammo al crollo di una grossa

casa. Era la Mole!”

(La Stampa, 24/5/1953). |

|

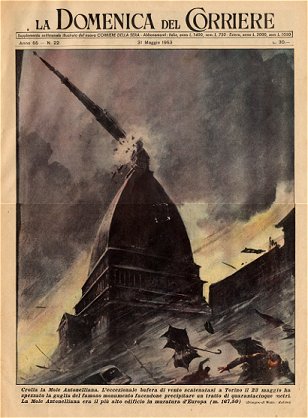

Crolla la Mole Antonelliana.

L'eccezionale bufera di vento scatenatasi a Torino il 23 maggio ha

spezzato la guglia del famoso monumento facendone precipitare un

tratto di quarantacinque metri . La Mole Antonelliana era il più alto

edificio in muratura d'Europa (m 167,50) (Disegno di Walter Molino) |

Nel tardo pomeriggio del 23/05/1953, preceduto da una tempesta di

sabbia, un temporale violentissimo investe Torino, provocando cinque

vittime; una raffica di vento stronca gli ultimi 47 m della guglia

della Mole Antonelliana, che cade nel giardino sottostante

sgretolandosi in un cumulo di macerie.

"La perturbazione (...) fu accompagnata in primo luogo da una pioggia

di terra e sabbia effettuatasi su largo territorio, fenomeno questo

che, in quanto di origine locale, è eccezionalissimo in Europa. Nei

giorni 22 e 23 maggio mattino il cielo si era mantenuto leggermente

coperto, l'atmosfera fosca ed un'afa notevole appesantiva l'aria.

Nelle ore pomeridiane del 23 su larga estensione del Veneto e della

Lombardia si erano manifestati temporali e grandinate susseguentisi da

oriente ad occidente. Nel Piemonte verso le ore 18 il cielo si oscurò

rapidamente e nel settore compreso tra il Canavese ed il Biellese si

produsse una improvvisa irruzione d'aria proveniente da varie

direzioni, ma prevalentemente da nord-ovest ed est, che determinò

violenti turbini e trombe in serie, spostantisi lentamente, che

sollevarono dai campi del basso Canavese (nella zona di Montalenghe) e

della conoide della Stura di Lanzo (Front e Lombardore), fortemente

disumiditi per il lungo periodo di siccità avutosi in precedenza,

notevoli quantità di finissima terra, prendendola in carico e

sospin-gendola verso ovest. Questa cadde allo stato asciutto, prima, e

poi con pioggia, a Caselle, Venaria, Settimo, Bertoulla, S. Mauro e

Torino. Alle ore 19 le nubi caliginose bassissime avanzanti da N e NE

sovrastavano i margini orientali di Torino e si estendevano, spinte da

vento violentissimo, su tutta la città, oscurando l'atmosfera,

rendendo penoso il respiro e depositando ovunque terra impalpabile e

sabbia fine, anche nell'interno delle case. (...)

Si può calcolare che

il complesso dei turbini abbia avuto il suo massimo su un area di

raggio di una decina di chilometri con epicentro al centro di Torino:

ovunque si ebbero danni notevoli, interruzioni di linee elettriche e

delle vie di comunicazione, schianto e sradicamento di alberi d'alto e

medio fusto (centinaia di pioppi e platani sui viali e parchi della

città, del cimitero e nella campagna), rovine di fabbricati

e distruzione di costruzioni, tra le quali l'abbattimento di 47 metri

(400 tonnellate) della guglia che sormontava la cupola della Mole

Antonelliana, producendo ovunque vittime umane

e molti feriti." (CAPELLO 1953). |

L’analisi meteorologica dell’evento

I giorni precedenti

I giorni che precedettero la tempesta del 23 maggio 1953 furono

caratterizzati da un’intensa invasione di aria calda di matrice

africana, che portò le temperature ben al di sopra dei 30 °C in

pianura dal 17 al 22. Il giorno 21 maggio si raggiunse l’apice del

caldo con una punta massima di 35.8 °C a Torino città (valore record

per il mese di maggio, ancora imbattuto). L’anomala onda di calore era

ben strutturata a tutte le quote e anche alla stazione del Plateu Rosa

(3488 m) si raggiunse il valore di 7.2 °C nel pomeriggio del 20

maggio. |

|

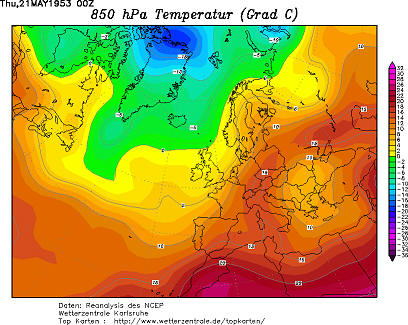

Carta delle isoterme al livello isobarico di 850 hPa (circa 1500 m)

alle ore 00 UTC del 21 maggio 1953. Nel pieno dell’ondata calda

africana con l’isoterma di 15 °C che si estende dalla Tunisia fin

verso il Nord Italia. |

|

La configurazione meteorologica tra il 17 e il 22 maggio 1953 assunse

caratteristiche estive con un robusto promontorio anticiclonico di

matrice africana esteso dalla Mauritania all’Europa centrale e massima

subsidenza tra la Francia meridionale e l’Italia Nord-Occidentale. Nei

bassi strati l’apporto di aria marina verso le Alpi, trasportata da

venti tra sud e sud-est, contribuiva ad aumentare l’umidità. |

|

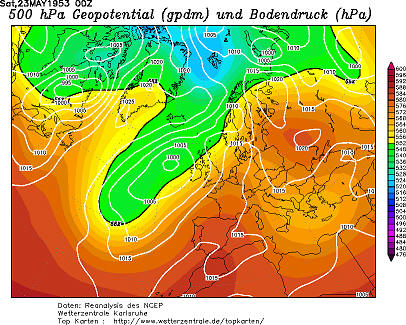

Carta di analisi al livello isobarico di 500 hPa

alle ore 00 UTC del 23 maggio 1953. E’ ancora ben strutturata la

campana anticiclonica di matrice africana responsabile dell’intensa

onda di calore. Allo stesso livello isobarico le isoterme assumono

valori tipici delle grandi onde di calore nel cuore dell’estate (un

nucleo di -12 °C abbraccia la Spagna, la Francia meridionale e parte

del Piemonte) |

|

|

|

Andamento delle temperature minime, massime e

medie giornaliere a Torino città, dal 15 al 25 maggio 1953, con

raggiungimento del valore record mensile

il giorno 21 (35.8 °C). |

Il 23 maggio 1953

Il 23 maggio 1953 l’onda di calore inizia a cedere, ma resiste l’alta

pressione tra la Penisola Iberica e la Francia.

Il cambiamento più significativo nella configurazione meteorologica si

rileva nei bassi strati con l’espansione dell’alta pressione verso la

Scandinavia e un suo prolungamento lungo i paralleli, con asse

ovest-est, a nord delle Alpi.

A sud delle Alpi e sul Mediterraneo la pressione tende a calare per la

conseguente estensione verso ovest (con moto retrogrado) di un’area

depressionaria presente sui Balcani.

In queste situazione si determina un rientro di aria da est sulla

Pianura Padana, responsabile della formazione dei primi strati

nuvolosi che coprirono il cielo nella prima parte della giornata, come

descritto da CAPELLO. Le condizioni di elevata umidità per l’afflusso

di aria umida giunta nei giorni precedenti, anche con venti dal mare

tra sud e sud-est, le elevate temperature a tutte le quote, gli

elevati valori di geopotenziale con isoterma dello zero gradi oltre i

3500 m e presumibilmente un limite della troposfera ancora molto

elevato, rendevano altamente instabile l’atmosfera, facendo aumentare

sensibilmente la probabilità temporalesca.

Nel pomeriggio del 23 maggio la diminuzione della pressione sul

Tirreno con la formazione di un minimo depressionario in prossimità

della Corsica accentuarono i gradienti barici attivando l’avvezione di

aria da est nei bassi strati. |

|

Evoluzione della situazione meteorologica al livello del mare il 23

maggio 1953. Carte di analisi (dall’alto in basso) alle ore 00, 12, 18 UTC del 23/05/1953 e alle ore 00 UTC del 24/05/1953.

L’area di alta pressione presente tra la Francia e la Danimarca con

valori di 1018 hPa, disposta alle 00 UTC del 23/05/1953 con asse SW-NE,

tende nelle ore successive a estendersi verso est piegandosi lungo i

paralleli. Nel contempo sul Tirreno la depressione termica già

presente nei giorni precedenti si approfondisce ulteriormente fino a

formare un minimo di 1013 hPa in prossimità della Corsica. Sulla

Pianura Padana affluiscono pertanto venti da est.

|

|

L’avvezione di aria umida da est che si genera nel pomeriggio del 23

maggio 1953 è all’origine della formazione di nubi temporalesche, la

cui intensità raggiunge l’apice nelle zone di massima convergenza

delle correnti orientali e ove i rilievi accentuano ulteriormente il

sollevamento delle masse d’aria, ovvero sulle zone piemontesi comprese

tra Biellese, Canavese e Torinese. L’analisi della carte delle

isoterme al livello isobarico di 850 hPa nella giornata del 23 maggio

1953 non mostra significative irruzioni di aria fredda (la diminuzione

tra le ore 00 e le ore 18 UTC del 23/05/1953 è di appena 0.5 °C a 850

hPa e di 2.5 °C a 500 hPa), ma alle quote elevate le lievi

infiltrazioni fredde di aria da est sono sufficienti ad accentuare

l’instabilità di una massa d’aria già fortemente instabile. |

|

Carta delle isoterme al livello isobarico di 500 hPa alle ore 00 UTC

del 24/05/1953. Il confronto con la stessa analisi delle ore 00 UTC

del 23/05/1953 mostra l’estensione dell’isoterma -15 °C dai Balcani

verso il Piemonte. |

Nel corso della giornata le temperature massime rimasero su valori

inferiori ai giorni precedenti, complice la maggiore copertura

nuvolosa, ma con umidità elevate. Alle ore 18 gli annunci della

tempesta si manifestano tra Biellese e Canavese, spesso associata a

forti grandinate, poi le raffiche di vento raggiungono la zona di

Torino e l’area urbana. Alle ore 19:20 all'Aeritalia, lontano

dall'epicentro del fenomeno, si misurarono raffiche massime di 110

km/h. Una nube di sabbia e polvere sollevata dal vento precedeva il

fronte delle precipitazioni e investì anche Torino. Il meteorologo

torinese C. Felice Capello, testimone dell'evento, non fa menzione di

nubi a imbuto caratteristiche delle trombe d'aria e ritiene

responsabili della caduta della Mole le raffiche discendenti dal

cumulonembo (in effetti la presenza di un’estesa nube di sabbia e

polvere, come rilevato da numerose testimonianze sull’area torinese,

fa pensare a un esteso fronte di raffica per le violente discendenze

da una imponente nube temporalesca) ; tuttavia lo classifica come "una

estesa tromba o un gruppo di trombe" (CAPELLO 1953), consapevole che

lo scorrimento di correnti fredde in quota su aria calda e umida

rappresenta la condizione di possibile sviluppo di trombe d'aria.

BILANCINI (1953) è incerto tra un groppo e una tromba; noi concordiamo

nel lasciare aperta la questione.

Un evento dalle caratteristiche simili, ma meno intenso, si manifestò

nella serata del 14 maggio 1998. Come nel 1953 la tempesta del 14

maggio 1998 intervenne a seguito di irruzione di aria da est dopo

un’ondata di caldo estivo. Il fronte temporalesco con violente

raffiche di vento colpì dapprima il Canavese (intorno alle 21.30), poi

si spostò verso sud e sud-ovest raggiungendo Torino città. Anche in

questo caso l’arrivo del temporale fu preceduto da una riduzione della

visibilità per il sollevamento di terra e polvere a opera delle

violente raffiche di vento discendenti dalla bse della nube. In tale

occasione l’epicentro si registrò tra Caselle, Borgaro e la zona

nord-ovest di Torino; la raffica di vento massima registrata

all’Aeroporto di Caselle fu di 120 km/h.

Per classificare la tempesta del 23 maggio 1953 si può ricorrere alla

Scala di intensità della Tornado and Storm Research Organisation (TORRO),

la quale individua 11 gradi di intensità di tempeste di vento o

tornado, da T0 a T10

T0: 61.2 ÷ 86.4 km/h

T1: 86.5 ÷ 115.2 km/h

T2: 115.3 ÷ 147.6 km/h

T3: 147.8 ÷ 183.6 km/h.

…

T10: 432 ÷ 482.4 km/h

(http://www.torro.org.uk/index.htm)

Sulla base dei danni osservati durante l’evento si può stimare per la

tempesta del 23 maggio 1953 un‘intensità di grado T3 della Scala Torro.

L’evento temporalesco del 14 maggio 1998 verrebbe invece classificato

di grado T1, T2 della Scala Torro.

Secondo la classificazione TORRO un temporale viene classificato

“grave, violento”, se le raffiche di vento superano gli 88.5 km/h,

anche in assenza di tornado.

Bibliografia

CAPELLO C.F. (1953) - Un’area di perturbazione atmosferica periodica

nella Pianura Padana. Riv. Geogr. It., 60, 3. Firenze.

BILANCINI R. (1953) - Descrizione della bufera scatenatasi il 23

maggio. La Stampa, 26/5/1953

DI NAPOLI G. - MERCALLI L., 2001 - Il clima di Torino. Storia

meteorologica della città dal 1675. Società Meteorologica Italiana -

Torino, doc. inedito. |

|

|

|

Guida

al sito

| Contattaci

| Segnala

il sito | Credits

| Copyrights

|

|