|

Violenti nubifragi hanno colpito con effetti alluvionali diverse zone

della Sardegna, ma in particolare i settori nord-orientali (dall'Ogliastra

alla Costa Smeralda) nella giornata di lunedì 18 novembre 2013.

Per quanto responsabile di eventi estremi, si è trattato di una

situazione

relativamente

comune in autunno nel Mediterraneo: una depressione sulle Baleari

(battezzata "Ruven" dall'Istituto

di Meteorologia dell'Università di Berlino; "Cleopatra" è una

denominazione non ufficiale) ha convogliato verso la Sardegna aria

caldo-umida da Sud-Sud-Est che, insieme all’instabilità dovuta ad aria

più fredda in alta quota, e all’apporto di abbondante energia e vapore

acqueo dal mare ancora tiepido dopo l’estate (27-28 °C in superficie

sul Tirreno centrale, 2-3 °C sopra media), ha alimentato per diverse

ore imponenti celle temporalesche rigeneranti, visibili nelle

immagini satellitari qui sotto.

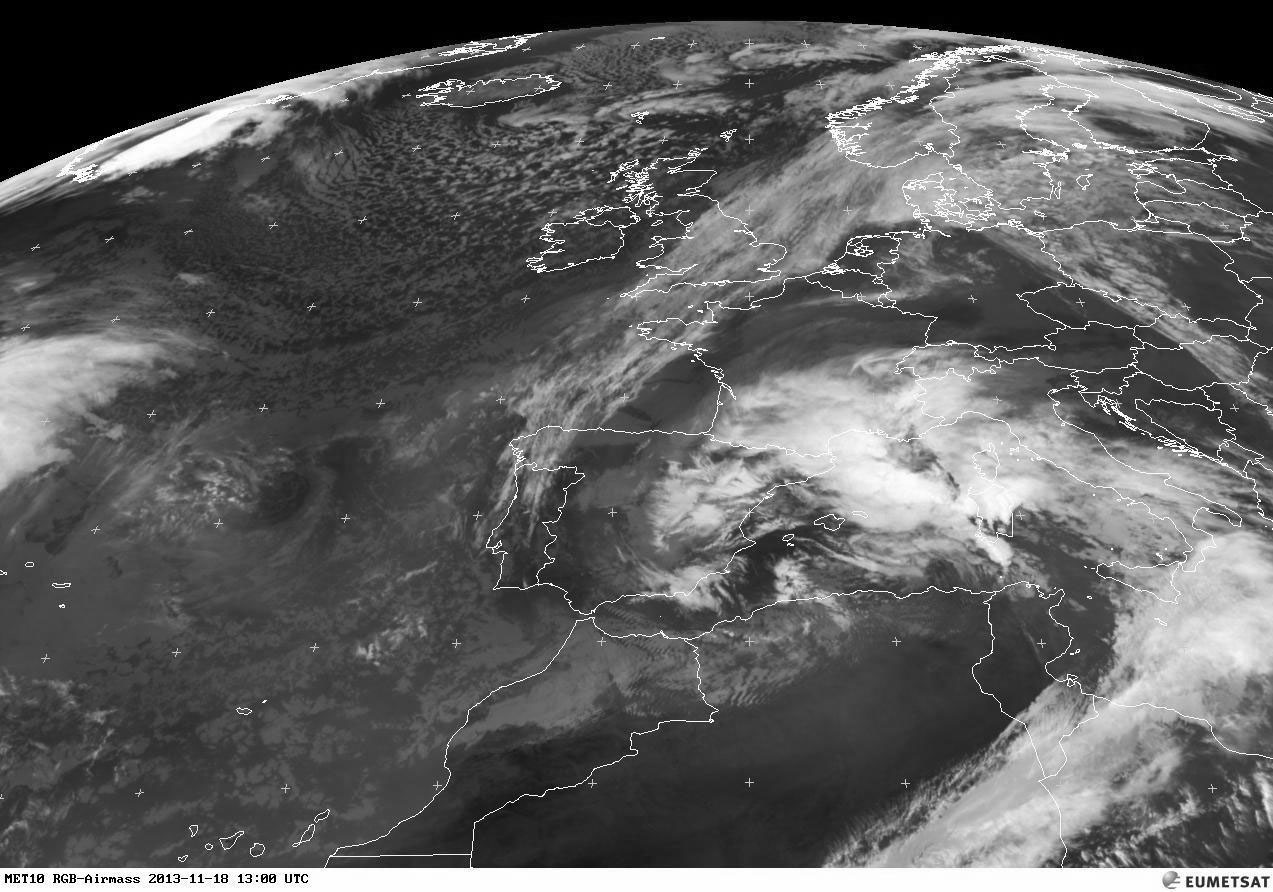

Immagine Meteosat10 nel canale

infrarosso di lunedì 18 novembre 2013 - ore 13 UTC

(ore 14 italiane). Due nuclei temporaleschi interessano la Sardegna

nord-orientale,

ed è possibile riconoscere la caratteristica forma a "V" delle

formazioni nuvolose,

indizio di sistemi convettivi rigeneranti. Fonte:

Eumetsat.

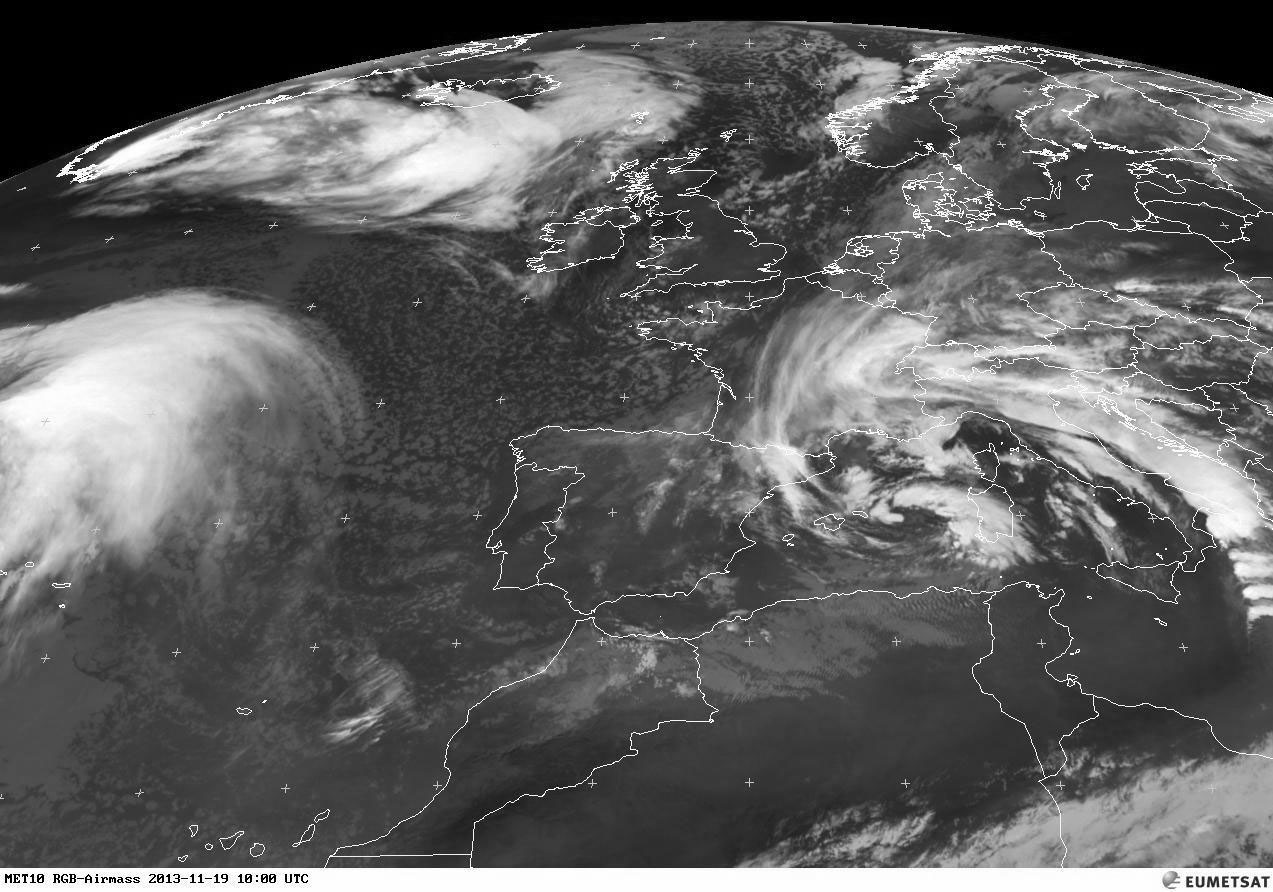

Immagine Meteosat10 nel canale

infrarosso di martedì 19 novembre 2013 - ore 10 UTC

(ore 11 italiane). Le precipitazioni più violente sulla Sardegna sono

terminate, mentre una linea temporalesca - dopo aver interessato la

Calabria - si estende dalle regioni ioniche al basso Adriatico,

colpendo in particolare il Salento (tromba d'aria su Gallipoli,

Lecce).

E' riconoscibile inoltre la struttura spiraleggiante delle nubi

intorno al minimo di pressione in superficie tra le Baleari e la

Sardegna. Fonte:

Eumetsat.

Analisi

al suolo, h 00 UTC del 19.11.2013: la depressione "Ruven" (minimo

inferiore a 1000 hPa) è collocata poco a Est delle Baleari, e investe

la Sardegna con un flusso caldo-umido sud-orientale che alimenta la

formazione di celle temporalesche

(Institut

für Meteorologie, Berlin).

Secondo

la rete di pluviometri del

Servizio

Agrometeorologico Regionale (SAR) della Sardegna i massimi di

precipitazione si sono collocati nell'immediato entroterra del Golfo

di Orosei (Nuoro), con valori, nella sola giornata del 18 novembre, di

385.6 mm a Dorgali-Filitta e 378.2 mm a Oliena. Notevolissimi

gli apporti piovosi anche un po' più a Sud, in Ogliastra, con 316.4

mm a Villanova Strisaili, zona tuttavia non nuova a violenti

nubifragi con precipitazioni incentivate dal sollevamento orografico

delle masse d'aria umida in arrivo dal Tirreno sui fianchi orientali

del Gennargentu.

Assai anomala, benché inferiore, la quantità di 151.6 mm rilevata a

Palmas Arborea, alle porte di Oristano, zona solitamente molto

asciutta (media di circa 600 mm/anno) il cui reticolo idrografico non

è dimensionato per smaltire senza gravi effetti simili quantità di

pioggia.

Al di là dei singoli dati pluviometrici, straordinari ma di cui

esistono riscontri storici passati (vedi le descrizioni più avanti),

colpisce l'elevata estensione dei territori colpiti, dall'Oristanese,

all'Ogliastra, alla Gallura. Particolarmente funestata dalle

esondazioni e dalle alluvioni-lampo ("flash-flood") l'area di Olbia

e quella del bacino del Fiume Cedrino (entroterra tra Nuoro e

Orosei).

Alla

gravità del bilancio (attualmente di 16 vittime e un disperso, 2300

sfollati e 43 feriti) ha contribuito l'interessamento di zone ad

elevata densità abitativa e di infrastrutture (in particolare Olbia e

dintorni).

Qui la crescente occupazione e artificializzazione del territorio

- senza tenere presente l'insegnamento di episodi alluvionali passati

- negli ultimi decenni spesso ha interferito con il reticolo di

deflusso naturale delle acque, che in una regione come la

Sardegna rimane asciutto per lunghi periodi dell'anno.

Una situazione che peraltro accomuna molte regioni d'Italia. Per

questo, a parità di grandezza meteorologica dell'evento, questa

alluvione ha prodotto effetti particolarmente importanti, di cui si

sono occupate ampiamente le cronache giornalistiche nazionali e

locali.

Durante l'impetuosa esondazione del Fiume

Cedrino il rilevato di accesso al ponte sulla strada provinciale 46

presso Dorgali (Nuoro) è parzialmente crollato,

causando una delle 16 vittime dell'alluvione (fonte: "La

Nuova Sardegna").

L'episodio di violente piogge è stato ben delineato dai modelli

numerici di previsione con 24-48 ore di anticipo. Qui sopra, carte di

previsione delle precipitazioni in Italia, rispettivamente intervalli

h 12-18 e h 15-21 UTC di lunedì 18 novembre 2013, emesse domenica 17

novembre: ben visibile un nucleo di particolare intensità (>100 mm in

6 ore, fondo scala del modello) risalire da Sud

il versante orientale della Sardegna verso l'Ogliastra e la Gallura

(fonte: MetOffice).

Per quanto violento e responsabile di vittime e danni estesi e gravi,

questo episodio alluvionale non è da considerarsi una novità assoluta

per la Sardegna, poiché esistono riscontri di altri casi analoghi in

passato, in particolare, negli ultimi 15 anni:

1999, 12-13 novembre: grave

alluvione per un nubifragio rigenerante sul Cagliaritano; a cavallo

dei 2 giorni cadono 462 mm a Uta e 443 a Decimomannu (quasi pari

all'apporto medio annuo!), 2 vittime.

2004,

6 dicembre: colpita l’Ogliastra, 517 mm in 24 ore a Villanova

Strisaili, strade cancellate e ponti crollati, 2 vittime.

2008,

22 ottobre: nubifragio alluvionale sul Campidano di Cagliari, 372

mm in poche ore a Capoterra, 5 vittime, inondazioni su 40 chilometri

quadrati di territorio con altezze d'acqua fino a 2 metri.

Più indietro nel tempo si ricordano inoltre:

1940, 18-20 ottobre: 700 mm ad Arzana (Ogliastra), storica piena

del Flumendosa (sud-est della regione).

1946, 26-27 ottobre: flash-flood notturna nel Cagliaritano con

effetti peggiori a Sestu ed Elmas (esondazione Rio Matzeu), altezze

d'acqua fino a 4 m, una quarantina di vittime.

1951,

metà ottobre: in 4 giorni, fino a 1400 mm di pioggia sull’Ogliastra,

5 vittime, distruzioni diffuse, due paesi (Gairo e Osini) furono

abbandonati.

Elenco alluvioni storiche in Sardegna meridionale

Tanta

pioggia e così concentrata, è colpa del riscaldamento globale?

Non si può

dare una risposta univoca a questa domanda. Gli effetti del

riscaldamento globale si sovrappongono agli eventi estremi naturali

accrescendone eventualmente frequenza e intensità. Ma non è possibile

distinguere quanta parte è dovuta alla normale variabilità naturale e

quanta alle nuove condizioni indotte dall’attività antropica, tra cui

l’aumento della temperatura del mare che è uno degli ingredienti che

alimentano i nubifragi. L’unica certezza è che gli estremi

meteorologici non potranno che intensificarsi in futuro via via che

cresce la temperatura globale e quindi per un Paese già così fragile

come l’Italia è fondamentale investire sulla manutenzione del

territorio e la protezione civile.

A tal proposito, si legga questo

articolo curato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti

Climatici.

|