|

Dopo una primavera fresca e tardiva - in

Italia e su gran parte d'Europa

- giugno 2021 si sta mostrando decisamente caldo per

effetto di anticicloni subtropicali allungati dal Nord Africa talora

fino all'Europa nord-orientale. Le anomalie di temperatura media del

periodo 1-22 giugno variano da circa +2,5 °C sulle Alpi a circa +1

°C in zona ionica, dove ora però si sta concentrando l'intensa

ondata di calore che in questi giorni scorsi (22-24 giugno) ha portato

estremi inconsueti fino a:

44,4 °C a Enna (superato il precedente record di 42,9 °C del 24

luglio 2009);

44,5 °C a Comiso (precedente: 43,5 °C il 12 luglio 2012) e

Augusta (sfiorati i 45,1 °C del 24 luglio 2002);

44,6 °C a Caltagirone (precedente: 44,3 °C il 25 luglio 2009)

(fonte: stazioni rete

SIAS

con serie dal 2002).

Tuttavia il mese, come spesso avviene, sta trascorrendo

anche frequentemente temporalesco sulle regioni del Nord,

lambite da impulsi di aria più umida e instabile da Sud-Ovest sul

bordo dell'anticiclone attualmente disteso con asse tra Centro-Sud

Italia e Balcani.

In questo contesto spicca, tra gli altri, lo straordinario

nubifragio che nel tardo pomeriggio di martedì 22 giugno ha

investito Torino.

L'impressionante "colonna"

di precipitazioni rovesciata dal cumulonembo sui quartieri

centro-orientali di Torino ripresa dal grattacielo Sanpaolo in Corso

Inghilterra, in direzione Nord-Est. Al centro, Piazza XVIII Dicembre

(stazione di Porta Susa), all'estrema destra la Mole Antonelliana.

Si noti, proprio dietro la Mole, il ricciolo creato dall'impatto al

suolo della colonna di pioggia e correnti fredde discendenti (microburst),

che tendono ad estendersi e irradiarsi in maniera concentrica in tutte

le intorno al centro di scroscio (foto Franco Vinetti, via pagina FB

Tornado in Italia).

Un dettaglio colto in direzione

Nord-Est dal palazzo della Città Metropolitana, sempre in Corso

Inghilterra (foto Emanuela Sarzotti).

Il temporale, rigenerante per circa tre ore con nuclei

in moto da SW a NE, ha scaricato sulla

stazione ARPA Piemonte di Via della Consolata - riferimento per la

prosecuzione della serie meteorologica storica del centro città - ben

75,0 mm in un'ora e 94,2 mm in 3 ore.

Valori molto simili al pluviometro, sempre ARPA, dei Giardini Reali, e perfino superiori alla stazione

del gruppo

TorinoMeteo in Corso Regio Parco, ben 105 mm in 3 ore.

Inevitabili, con tali intensità di scroscio,

inondazioni di strade e sottopassi (urban flood) e forti disagi

al traffico, anche per schianti di rami dalle alberate, peraltro

in ora di punta pre-serale.

L'immagine satellitare nel canale

visibile (fonte: Eumetsat, via

Sat24) alle ore

18:15 locali mostra il vasto sistema temporalesco a multicella che si

estende da Torino fino ai laghi prealpini.

A Sud del Po prevalgono il sereno e il caldo intenso, con punte di

quasi 45 °C in Sicilia!

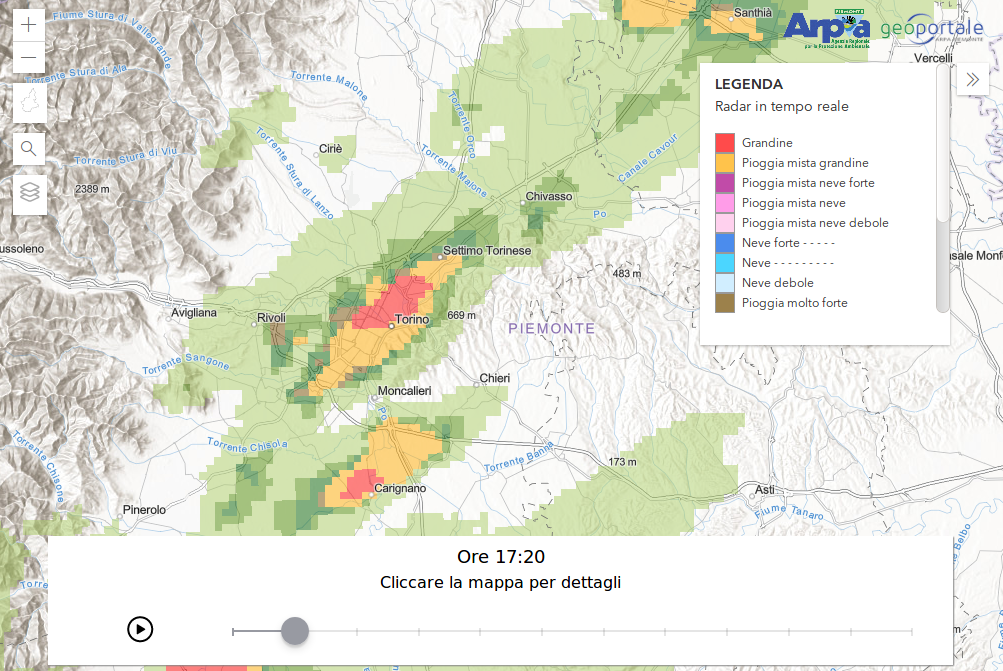

Frame del

radar ARPA Piemonte (basato al Bric della Croce sulla collina

torinese), ore 17:20 locali: i colori gialli e rossi indicano i

settori più attivi del sistema temporalesco, disposto con asse SW-NE,

su Torino centro, con elevata probabilità di grandine frammista alla

pioggia. Un secondo nucleo intenso è presente in cintura Sud, intorno

a Carignano.

Concentrandosi sul dato della Consolata, questo risulta

il massimo rilevato in tre ore dal 1928, anno in cui a

Torino-centro si avviò la registrazione continua delle precipitazioni

con apparecchi a bascula, ovvero pluviografi meccanici (sedi Ufficio

Idrografico di via Gropello e Corso Inghilterra) oppure pluviometri

automatici (rete ARPA Piemonte da fine Anni Ottanta).

Dalle informazioni in nostro possesso, su nessun pluviometro della

città era mai caduta tanta pioggia in così poco tempo.

Seguono in classifica, con un certo distacco rispetto

all'episodio recente, questi eventi, tutti degli ultimi anni (quantità

cadute sempre in 3 ore e alla Consolata):

- 11 agosto 2010, 86,6 mm (83,9 mm ai Giardini Reali)

- 9 luglio 2011, 80,8 mm

- 17 agosto 2020, 81,8 mm

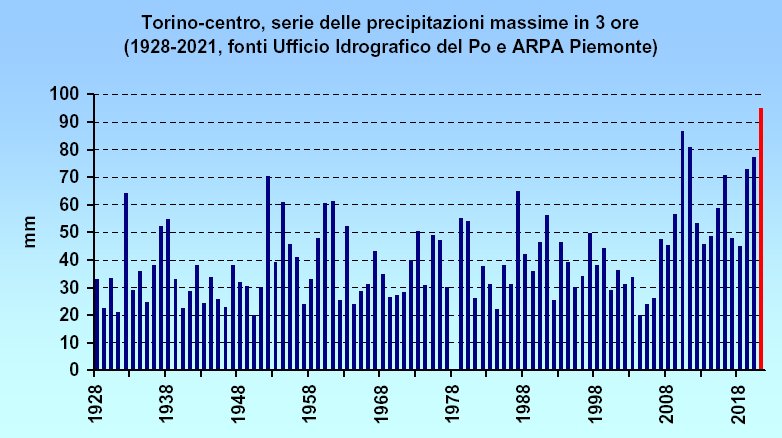

Serie annua delle massime

precipitazioni in 3 ore a Torino-centro (1928-2006 stazioni UIPO,

2007-2021 stazione ARPA Piemonte di Via della Consolata).

Il metodo di valutazione degli estremi è invariato nel tempo

(precipitazioni cadute in sequenze qualsiasi di 180 minuti, e non per

"blocchi" fissi di tre ore) e - assumendo che l'affidabilità degli

apparecchi impiegati sia rimasta costante, e che lo spostamento delle

stazioni di riferimento dai pressi di Porta Susa alla Consolata (circa

1,5 km a Est) non abbia comportato rilevanti variazioni nel

comportamento delle piogge - risulterebbe evidente un incremento

delle intensità dei massimi annuali dagli Anni Duemiladieci, con

al vertice l'evento del 22 giugno 2021.

L'aumento di intensità e frequenza dei rovesci

violenti per effetto del riscaldamento di atmosfera e oceani è ben

noto a livello teorico e nei modelli di previsione del clima futuro in

quanto in un pianeta più caldo:

1) l'evaporazione da suoli, foreste e mari avviene più rapidamente;

2) l'atmosfera può contenere più vapore acqueo (+7% per ogni grado °C

di incremento termico secondo l'equazione di Clausius-Clapeyron, vedi

qui), ingrediente fondamentale delle precipitazioni.

A differenza dell'aumento delle temperature, evidente pressoché in

tutto il mondo (ad eccezione di una ristretta zona del Nord Atlantico

intorno all'Islanda), la maggiore intensità e concentrazione delle

precipitazioni per il momento emerge in maniera irregolare sul

territorio, Italia inclusa, dove regioni limitrofe mostrano

andamenti contrastanti, come indica

questo articolo pubblicato nel 2019 su Geophysical Research

Letters.

Tuttavia a scala globale gli aumenti di frequenza e intensità degli

episodi sembrano prevalere sulle diminuzioni, secondo

questo studio apparso sempre nel 2019 su Water Resources

Research, in linea con quanto previsto per il futuro dai modelli

di simulazione del clima.

Inoltre, l'artificializzazione del suolo - che

pare purtroppo inarrestabile... - contribuisce ad aumentare la

vulnerabilità dei territori a parità di magnitudine degli episodi

pluviometrici, tramite il rapido ruscellamento delle acque

meteoriche sui terreni resi impermeabili, e l'aumento dei beni

sottoposti a danno.

Per approfondire la storia della meteorologia

torinese,consigliamo il volume

"Il clima di Torino" di Gennaro Di Napoli e Luca Mercalli

(2008, ed. SMS),

acquistabile sul Meteoshop SMI.

Vedi anche l'approfondimento

di ARPA Piemonte sul nubifragio torinese del 22 giugno 2021.

GRAZIE A...

ARPA Piemonte,

per la capillare misura dei parametri meteorologici che consentono di

proseguire la lunga serie di dati torinesi cominciata nel 1753 (1802

per le precipitazioni).

Gennaro Di Napoli, storico socio e collaboratore

SMI, che insieme a Luca Mercalli ha recuperato e analizzato con

grande accuratezza l'enormità di informazioni riguardanti tre secoli

di clima torinese.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|