|

Maggio 2023 ha visto consolidarsi un cambiamento di configurazione

meteorologica sull'Europa, con persistenza di anticicloni protesi

dall'Atlantico (Penisola iberica inclusa) alla Scandinavia, e di

depressioni sull'Italia e il Mediterraneo centrale.

Da un lato questa modalità di circolazione atmosferica

ha permesso a gran parte del Paese di ricevere piogge frequenti e

abbondanti in grado di attenuare la storica siccità dell'ultimo anno e

mezzo (per lo meno quella dei suoli superficiali, mentre per inumidire

a dovere quelli profondi e alimentare i corpi idrici sotterranei

servirebbero apporti più lenti e graduali, e soprattutto la fusione

della neve che però nell'ultimo inverno è stata

nuovamente molto scarsa su Alpi e Appennini), dall'altro lato ciò

è talora avvenuto a suon di episodi alluvionali di cui sono

state vittime soprattutto l'Emilia orientale e la Romagna

a seguito degli straordinari episodi piovosi dell'1-3 e 16-17

maggio 2023.

_autore%20ignoro-via%20EmiliaRomagnaMeteo.jpg)

Completa inondazione dell'abitato di

Solarolo (Ravenna) il 17 maggio 2023 (autore ignoto, via

pagina FB Emilia Romagna Meteo).

Nel primo episodio, dal pomeriggio dell'1 al mattino del 3

maggio, la localizzazione di un minimo depressionario sul medio

Tirreno, con conseguente orientamento dei venti umidi al suolo da

Nord-Est verso l'Appennino settentrionale, ha prodotto piogge da

sbarramento orografico intense e prolungate specie sulle colline

tra le province di Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, dove

sono diffusamente caduti 150-250 mm d'acqua in circa 36 ore

(talora quanto dovrebbe piovere in tutto il trimestre

marzo-maggio). Secondo l'Agenzia

Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPAE),

in 62 anni di misure non aveva mai piovuto così tanto in due giorni

in primavera a scala regionale.

Si sono verificate centinaia di frane con danni a strade ed

edifici in Appennino, mentre in pianura le piene fluviali -

eccezionali e anticipate da un'allerta arancione e poi rossa di ARPAE

- hanno prodotto rotte di argini lungo il Sillaro, il Senio e

il Lamone, inondando Faenza, Bagnacavallo e dintorni; circa cinquecento

evacuati e due vittime.

Il canale Ravone, tombato sotto la città di Bologna, ha invaso via

Saffi, mentre le casse di espansione realizzate sul Samoggia e l'Idice

hanno funzionato permettendo all'acqua di sfogarsi in sicurezza

laminando i deflussi e scongiurando disastri a valle.

Localizzazione prevista dei fronti e

della depressione "Minerva"

("Chappu" secondo l'Istituto

di Meteorologia dell'Università di Berlino)

alle h 12 del 16 maggio 2023.

Il secondo episodio, il 16-17 maggio, ha

incredibilmente interessato con modalità analoghe le medesime zone,

determinando però effetti ancora più gravosi e stavolta

catastrofici.

Le nuove piogge, molto intense, si sono sviluppate per

l'intervento della depressione mediterranea battezzata "Minerva"

dal Servizio

Meteorologico dell'Aeronautica Militare nel quadro della nomenclatura

Eumetnet,

ciclone extratropicale insolito per intensità, localizzazione e

traiettoria a fine primavera. Il suo centro, risalito dal Nord Africa

alla Sicilia il 15 e poi il 16 maggio all'Italia centrale con minimo barico sceso

fino a 995 hPa, sotto l'occlusione del fronte associato ha fatto

nuovamente convergere un forte flusso di aria molto

umida contro i rilievi dell'Emilia orientale, della Romagna e del Montefeltro marchigiano (provincia di Pesaro-Urbino), dove

nei due giorni, come atteso, sono caduti diffusamente

100-250 mm di pioggia tra la pedemontana e l'Appennino su un

territorio ancora fragile e con suoli superficiali saturi dopo la

precedente alluvione del 3 maggio.

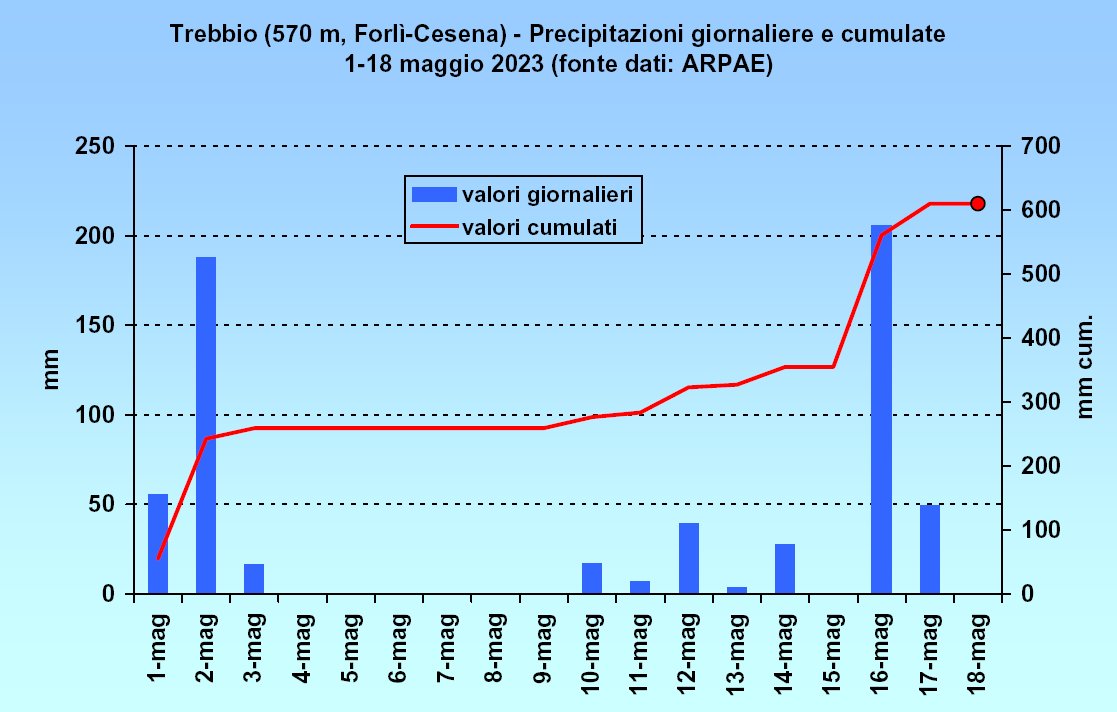

I pluviometri ARPAE di Casola Valsenio (bacino

del Senio, provincia di Ravenna) e Trebbio (bacino del Lamone,

provincia di Forlì-Cesena) hanno registrato rispettivamente 242,8 e

254,8 mm di pioggia il 16-17 maggio, con cumulate mensili parziali

(1-18 maggio) giunte ormai a 536,0 e 609,8 mm.

I 536 mm di Casola Valsenio corrispondono al 58%

della media annua che è pari a 926 mm (periodo 1961-1990, fonte:

Atlante Climatico dell'Emilia Romagna, ARPAE).

Si è così sviluppata una nuova piena

repentina ed eccezionale dei corsi d'acqua, con sormonti e rotture di

argini lungo 24 di questi (praticamente tutti) da Bologna a Rimini.

In particolare - da Ovest a Est - lungo l'Idice, il Santerno, il

Senio, il Lamone e il Savio. Questi ultimi due fiumi hanno gravemente

inondato i centri di Faenza e Cesena, ma le zone sommerse sono vaste

in tutti i territori limitrofi della "bassa" bolognese, del Ravennate

e del Cesenate (circa 34.000 ettari), con pesante coinvolgimento di zone

abitate, strade, autostrada A14 e ferrovie. Nuovamente fuoriuscito anche il Ravone,

tombato sotto la città di Bologna.

Un'onda di piena importante, tuttavia con effetti meno

gravi, si è propagata anche lungo il fiume Secchia nel Modenese,

mentre il settore più occidentale della regione è stato quasi

interamente risparmiato (l'osservatorio di Piacenza-Alberoni ha

ricevuto appena 5 mm di pioggia il 16-17 maggio!).

I livelli fluviali hanno spesso

superato la scala misurabile dagli idrometri impedendo di rilevare la

situazione ai colmi di piena, che talora si sono comunque valutati

superiori ai massimi storici (ARPAE segnala infatti le massime piene

note per l'Idice a Sant'Antonio e per il Santerno a Sant'Agata, con

valori rispettivamente superiori a 14,38 e 14,87 m).

Circa 300 frane (alcune già attive in passato e riattivatesi,

altre nuove e innescate dai diluvi recenti) hanno martoriato i versanti collinari e montani

nell'Appennino emiliano orientale e romagnolo, devastando edifici e

viabilità, mentre

le coste hanno subito gli effetti di forti venti da Est e di una notevole mareggiata e marea di tempesta.

Ben 14 vittime, decine di migliaia gli evacuati, e il bilancio

sarebbe stato probabilmente più grave se l'evento non fosse stato

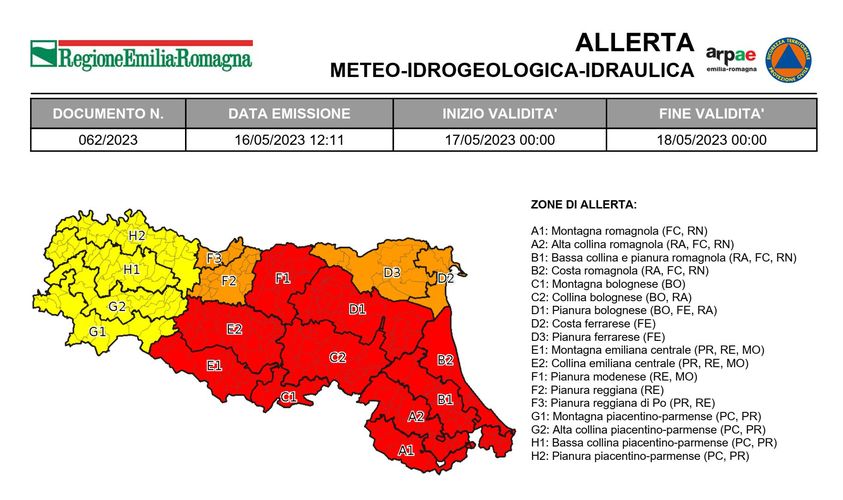

correttamente anticipato da un'allerta rossa di

ARPAE.

Allerta di ARPAE emessa alle ore 12 di martedì 16 maggio 2023.

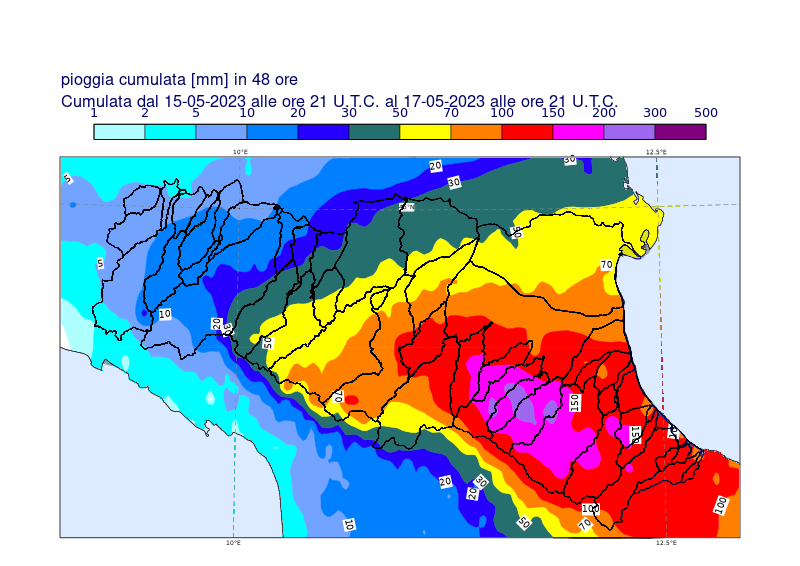

Precipitazioni cumulate in 48 ore dalle

h 21 UTC (h 23 locali) del 15 maggio 2023 alle h 21 UTC del 17: in

viola, tre nuclei >200 mm sui rilievi alle spalle di Forlì e Faenza

(fonte: ARPAE).

Per trovare una situazione analoga in passato occorre

risalire a fine primavera 1939: anche in quell'occasione vi

furono in questa zona due eventi gravosi a distanza ravvicinata (20-23

maggio e 28 maggio-2 giugno), responsabili di alluvioni nei

bacini del Lamone, del Montone, del Ronco e del Savio). I totali

pluviometrici di maggio 1939 superarono i 400-500 mm sull'Appennino

Romagnolo (531 mm in Campigna, presso il confine con la Toscana, si

veda

questo articolo). Nel secondo evento, a fine mese, gli effetti

furono disastrosi, benché all'epoca la pianura romagnola fosse meno

antropizzata rispetto all'attuale, dunque con minori interferenze con

manufatti umani e minore quantità di beni esposti a potenziale danno.

Per contro, a differenza di oggi, all'epoca non c'era alcuna

possibilità di previsione e allertamento.

17 maggio 2023: l'autostrada A14

sormontata dalle acque di piena

tra Forlì e Faenza.

_LeandraRicciBitti-EmiliaRomagnaMeteo.jpg)

17 maggio 2023: inondazione e crollo di

un edificio a Cà di Lugo (Ravenna) per la rottura di un argine del

fiume Santerno, visibile a sinistra nell'immagine

(f. Leandra Ricci Bitti, via

Emilia Romagna Meteo).

17 maggio 2023, Sasso Marconi, Bologna

(f. Leandra Ricci Bitti, via

Emilia Romagna Meteo).

Crollo del ponte della ferrovia tra

Sant'Agata sul Santerno e Lugo

(via

Emilia Romagna Meteo).

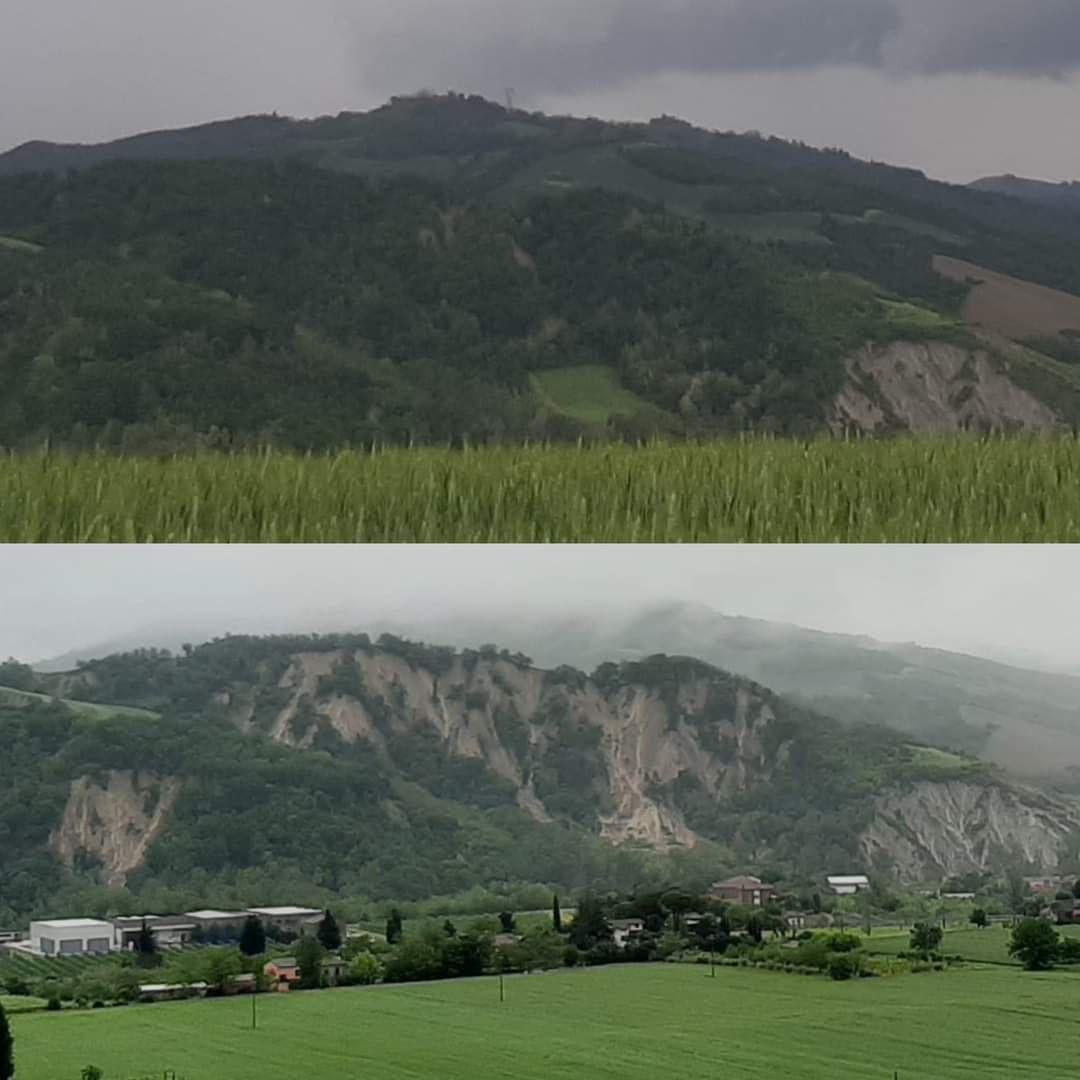

Le colline di Castrocaro, poco a monte

di Forlì, prima e dopo l'evento di metà maggio, sfregiate da intensi

processi di fluidificazione dei suoli in un'area pseudo-calanchiva

priva di interferenza antropica, con diffusa asportazione della

vegetazione soprastante (via

pagina FB Meteo Pedemontana Forlivese).

2023: un maggio tra i più piovosi,

non solo in Emilia-Romagna ma anche a livello nazionale

Fin da ora maggio 2023 risulta tra i più piovosi

registrati in Italia in almeno un settantennio secondo una valutazione

del CNR-IRPI (carta in basso), e con le ulteriori piogge attese nei

prossimi giorni - intense stavolta soprattutto al Nord-Ovest -

potrebbe divenire perfino il più piovoso di tutti.

All'osservatorio

geofisico di Modena, peraltro risparmiato dalle piogge più

intense dei due eventi di inizio e metà mese, dall'1 al 17 si sono

raccolti 206,4 mm di precipitazione, ad ora già in seconda

posizione tra i mesi di maggio più bagnati dall'inizio delle

misure nel 1830, e non è escluso che si possa superare il primato

mensile registrato solo quattro anni fa, nel maggio 2019 (241,8 mm).

Il

SIAS,

Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, comunica sulla

sua

pagina Facebook che, "pur essendo solo a metà del mese, per ben

46 stazioni SIAS sulle 93 esaminate, l'accumulo del mese di maggio al

giorno 15 già risulta superiore ai massimi accumuli mensili di maggio

per il periodo 2002-2022 [periodo di attività della rete di

stazioni SIAS]... Quello del 2023 si candida a risultare per la

Sicilia il maggio più piovoso dopo quello eccezionale del 1966, ma

il mese non è ancora finito e l'anomalia potrebbe risultare ancora più

marcata se, come si prevede, altre fasi instabili caratterizzeranno la

seconda parte del mese".

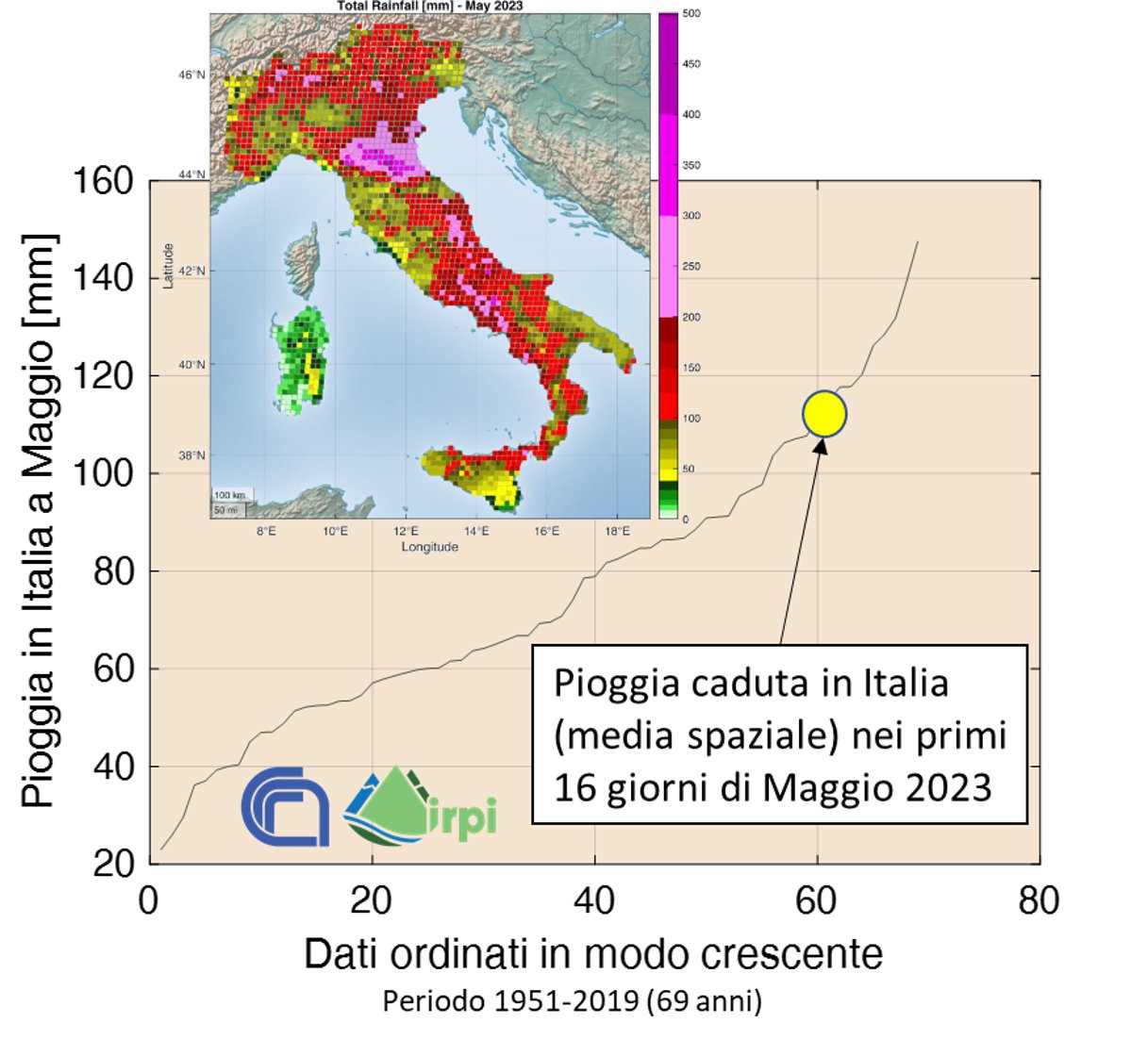

Carta delle precipitazioni 1-16

maggio 2023 in Italia e collocazione del caso attuale nella

distribuzione crescente delle precipitazioni di maggio. Nonostante sia

appena passata la prima metà del mese, l'acqua registrata dall'insieme

dei pluviometri italiani è già superiore a quella raccolta in 60 dei

69 mesi di maggio interi del periodo 1951-2019 (fonte:

CNR-IRPI), e ulteriori piogge abbondanti sono in corso.

Eventi complessi da valutare, tra

cambiamenti climatici

e interferenza con le infrastrutture umane

Eventi alluvionali come quelli dei giorni scorsi in

Emilia-Romagna sono il risultato di complesse interazioni tra un

insieme di cause, naturali e antropiche, pertanto mal si prestano

a commenti frettolosi, parziali e fuorvianti che sono all'ordine del

giorno nei mezzi di informazione e sui social network. In attesa di

poter fare analisi più approfondite, ci limitiamo qui a riassumere

alcuni elementi:

- le precipitazioni sono state eccezionali,

dell'ordine di grandezza dei massimi noti in un secolo nella zona, e

anche superiori - in un poco più di due settimane - alla metà della

media annua (fino a circa 250 mm in due giorni e oltre 600 mm nelle

prime due decadi di maggio);

- La pianura romagnola è particolarmente incline

alla pericolosità idraulica, come ben evidenziato nella

cartografia ISPRA: tramite una fitta rete di canalizzazioni, i

lavori di bonifica susseguitisi nei secoli hanno permesso di ricavare

terre abitabili e coltivabili in luoghi precedentemente paludosi,

tuttavia in occasione di piene straordinarie la rottura o il sormonto

degli argini dei corsi d'acqua con alveo pensile (sopraelevato

rispetto al piano campagna) può determinare inondazioni improvvise e

rovinose, come peraltro avvenuto anche in altri anni recenti, seppure

con gravità ed estensione minore (20 settembre 2014, 13 maggio 2019).

La forte antropizzazione della zona amplifica inoltre i danni

alluvionali.

Ciononostante, eventi pluviometrici di tale portata avrebbero

probabilmente causato guasti rovinosi, anche in un territorio meno

occupato.

- La cura del territorio montano (come la

gestione dei boschi, delle coltivazioni, dei muretti a secco) è

doverosa e importante per molte ragioni - economiche, culturali,

paesaggistiche - ma non può scongiurare il verificarsi di disastri

idrogeologici a seguito di piogge così intense e concentrate. Le

alluvioni di maggio 2023 in Emilia-Romagna non sono state causate

dall'abbandono delle terre appenniniche!

- Azioni spesso invocate come salvifiche, quali la

rimozione della vegetazione ripariale che cinge i fiumi o

l'asportazione di materiale sabbioso-ghiaioso dagli alvei, sono

dannose poiché rispettivamente compromettono la stabilità delle

sponde e alterano il profilo idrodinamico dei corsi d'acqua innescando

pericolosi processi erosivi a monte.

- In assenza di valutazioni modellistiche di

"weather attribution" non è possibile stabilire quale sia stato il

contributo dei cambiamenti climatici antropogenici all'evento,

tuttavia è noto che questi rendano più probabili gli episodi

di pioggia intensa attraverso una maggiore evaporazione dai

mari divenuti più caldi, e da una maggiore capacità dell'aria

calda di contenere vapore acqueo, dunque acqua precipitabile

(Legge di Clausius-Clapeyron, +7% di vapore alla saturazione per ogni

grado °C di aumento di temperatura di una massa d'aria).

Grazie a ...

Pierluigi Randi (presidente

Associazione Meteo Professionisti - AMPRO) e a Luca Lombroso

(Osservatorio

geofisico di Modena) per la preziosa condivisione di dati e

informazioni, noonché allo staff dell'associazione

Emilia-Romagna Meteo per l'instancabile diffusione di

aggiornamenti di cronaca meteo sulla propria

pagina Facebook.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|