|

Dalle Alpi, alla Scandinavia, alla

Russia, con anomalie termiche medie da +2 °C a oltre +6 °C, l'inverno

2019-20 si è chiuso in molte località come il più caldo mai registrato

nelle lunghe serie di osservazioni meteorologiche, cominciate tra

Settecento e Ottocento.

A livello italiano si è trattato del secondo inverno più caldo dal

1800 dopo quello del 2006-07, secondo il

CNR-ISAC.

Torino - Cavoretto,

24 febbraio 2020: magnolia precocemente fiorita in una delle numerose

giornate di tepore fuori dal comune in questo inverno, con temperature

massime di 22-23 °C sulla pianura torinese (f. Domenico Rosso).

Responsabile di tale anomalia climatica è

stata una situazione atmosferica di blocco con persistenti

anticicloni caratterizzati da aria calda subtropicale sull'Europa

meridionale, in contrasto con profondissime depressioni atlantiche che

incessantemente hanno sfilato sul Nord del continente causando

peraltro ripetute tempeste.

Tra queste ricordiamo in particolare "Ciara" (secondo la nuova

nomenclatura dello

Storm Centre del Met Office) o "Sabine" (secondo l'Istituto

di Meteorologia dell'Università di Berlino), violenta burrasca che

dal Regno Unito alla Slovenia ha causato 8 vittime il 9-11 febbraio

2020.

Tra i due campi di pressione prevalenti

si sono dunque incanalati da Ovest a Est continui flussi di aria

oceanica mite che sono penetrati fin nel cuore del continente (a

Mosca, nella serie dal 1821, si è registrato per la prima volta un

inverno con temperatura media sopra zero, 0,2 °C), mentre nessuna

rilevante irruzione fredda è riuscita a scendere a latitudini

italiane.

Anomalie del

geopotenziale alla superficie isobarica di 500 hPa

(circa 5500 m di quota) nel trimestre dicembre 2019 - febbraio 2020 in

Europa.

Come evidenziato dai colori arancio-rosso, gli anticicloni (caldi)

hanno insistito ben più del consueto, soprattutto tra la penisola

iberica e l'Italia, in netto contrasto con la fascia compresa tra

Islanda, Regno Unito e Scandinavia, soggetta a condizioni intensamente

depressionarie. Una configurazione ricondubicile alla fase positiva

dell'Oscillazione

Nord Atlantica (NAO+) e a un vortice polare molto più vigoroso del

solito intorno al Polo Nord (Fonte:

ESRL-NOAA).

Una tale

distribuzione delle anomalie di pressione in quota sull'Europa aveva

caratterizzato anche altri inverni miti del passato, come il 1989-90

(a sinistra) e il 2006-07 (a destra), tuttavia con deviazioni dalla

norma meno spiccate rispetto al 2019-20 (Fonte:

ESRL-NOAA).

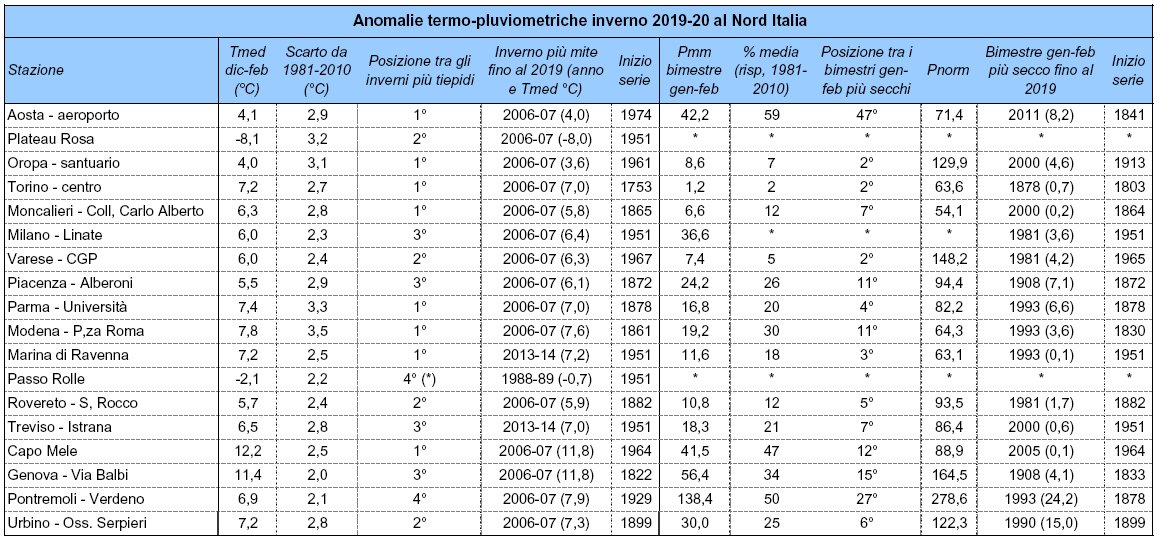

Ecco in tabella una sintesi delle anomalie di temperatura nel

trimestre dicembre-gennaio e di precipitazioni nel bimestre

gennaio-febbraio 2020 in alcuni osservatori del Nord Italia, i

confronti con la norma e i precedenti record (cliccare sulla tabella

per ingrandirla).

Per quanto riguarda le precipitazioni si

è concentrata l'attenzione su gennaio-febbraio 2020 per mettere in

evidenza la marcata siccità, che a livello trimestrale risulterebbe

invece mascherata dal dicembre 2019, piuttosto piovoso.

(*) serie

lacunosa, posizione in classifica indicativa

TEMPERATURE: CIRCA 3 °C SOPRA MEDIA AL

NORD, BATTUTO QUASI OVUNQUE IL RECORD DELL'INVERNO 2006-07

Le temperature medie del trimestre

dicembre-febbraio hanno superato i valori normali del periodo

1981-2010 piuttosto omogeneamente di 2,5-3,5 °C tra le Alpi e le

pianure del Nord, e di circa 2 °C in Liguria e alta Toscana.

Il precedente record di inverno

più tiepido, quasi ovunque stabilito nel 2006-07 tra le Alpi e

la Valpadana, è stato superato in varie località, da Aosta, a

Torino, a Capo Mele, a Modena... mentre è rimasto imbattuto, seppure

di pochissimi decimi di grado °C, alla stazione d'alta quota di

Plateau Rosa (3488 m), così come a Varese, Milano-Linate e Rovereto.

A Marina di Ravenna è stato eguagliato il precedente primato del

2013-14, caso che invece alla stazione di Treviso è rimasto in testa

tra i più miti con un distacco di mezzo grado °C.

Ma la sostanza non cambia: come

inequivocabile effetto del riscaldamento globale, gli inverni

italiani, ma anche tutte le altre stagioni, stanno diventando

sempre più tiepidi (+0,33 °C/decennio a livello nazionale in

inverno, nel periodo 1980-2018, secondo il

CNR-ISAC).

Ridicole le temperature minime

assolute raggiunte durante l'inverno 2019-20 nelle pianure del

Nord, a stento prossime a -5 °C nelle zone extraurbane più

fredde. Nell'ampio (e solitamente freddo) parco del Collegio Alberoni,

alla periferia di Piacenza, non si è scesi sotto i -3,6 °C del 13

gennaio 2020, mai accaduto dalla collocazione della capannina

meteorologica su prato nel 1962.

All'eccezionalità dell'inverno 2019-20 ha

contribuito la costanza delle temperature nettamente sopra media in

tutti e tre i mesi, ma in particolare in febbraio, quando

l'anomalia termica è stata ulteriormente accentuata - soprattutto al

Nord-Ovest - da frequenti episodi di foehn caldissimo. Storico

l'evento del 3 febbraio 2020 in Piemonte (27 °C nel Torinese!), ma

punte di tepore esagerato si sono avute anche il 10-11 e 24 febbraio.

All'osservatorio di Moncalieri in

febbraio l'anomalia è stata di +2,3 °C sulla media delle minime e di

ben +5,9 °C sulla media delle massime, ed è risultato nel complesso il

febbraio più caldo nella serie dal 1865 (Tmed 9,0 °C) superando

il caso del 1990 (Tmed 8,5 °C).

I numerosi rinforzi di vento di caduta da

Alpi e Appennini hanno accentuato l'effetto disseccante della carenza

di precipitazioni (vedi paragrafo successivo), ma per lo meno hanno

aiutato a rimescolare l'aria e a ridurre i livelli di polveri

sottili e ossidi di azoto che a metà gennaio, sotto tenaci alte

pressioni, avevano toccato il culmine.

Dettagli sulla situazione a

Milano-centro (a cura della Fondazione Milano Duomo) e a

Parma (Ass. MeteoParma).

Anomalie di

temperatura in prossimità del suolo nel trimestre dicembre 2019 -

febbraio 2020 in Europa, rispetto al trentennio 1981-2010. L'inverno è

stato più tiepido del dovuto in tutto il continente, ma soprattutto

tra Finlandia, Baltico e Russia nord-occidentale, con scarti

stagionali dalla norma fin oltre +6 °C

(Fonte:

ESRL-NOAA).

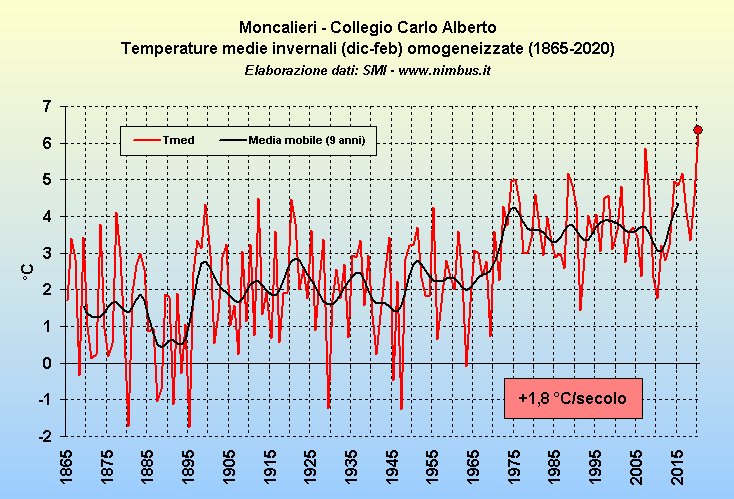

Serie delle

temperature medie invernali a

Moncalieri - Collegio Carlo Alberto:

inverno più mite dal 1865, con media di 6,3 °C, e scarto di +2,8 °C

rispetto al trentennio 1981-2010.

Evidente la tendenza al riscaldamento,

pari a +1,8 °C/secolo.

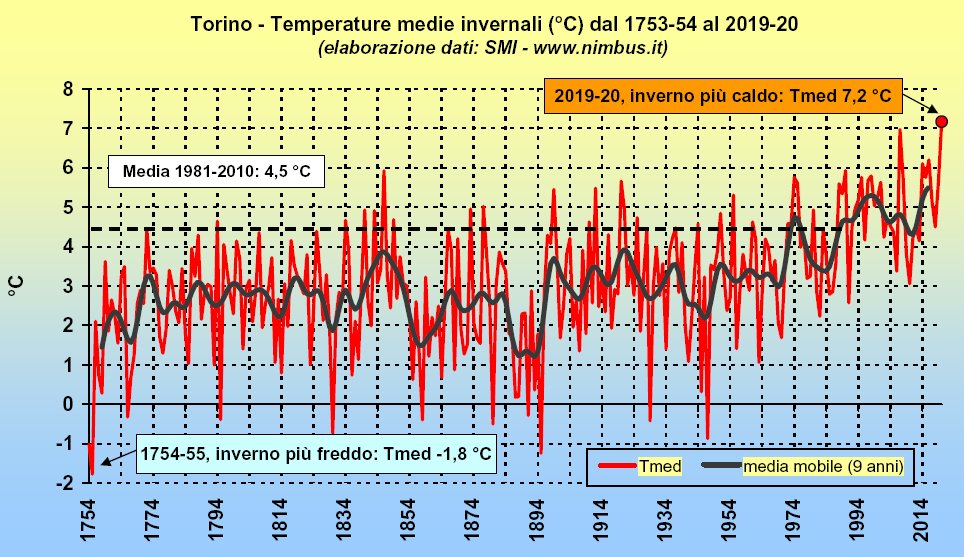

Nelle immediate

vicinanze, Torino conferma il primato di caldo, con media stagionale

di 7,2 °C che supera il precedente del 2006-07 (7,0 °C). La linea

grigia rappresenta la media mobile calcolata su un periodo di 9 anni.

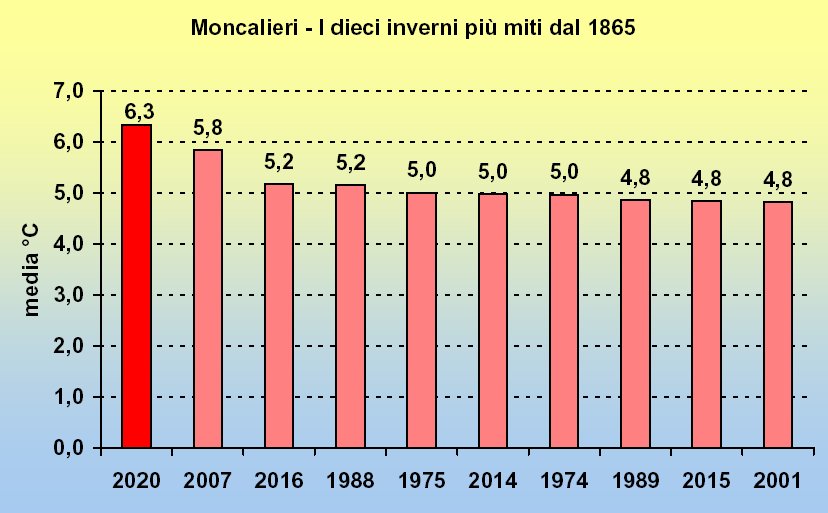

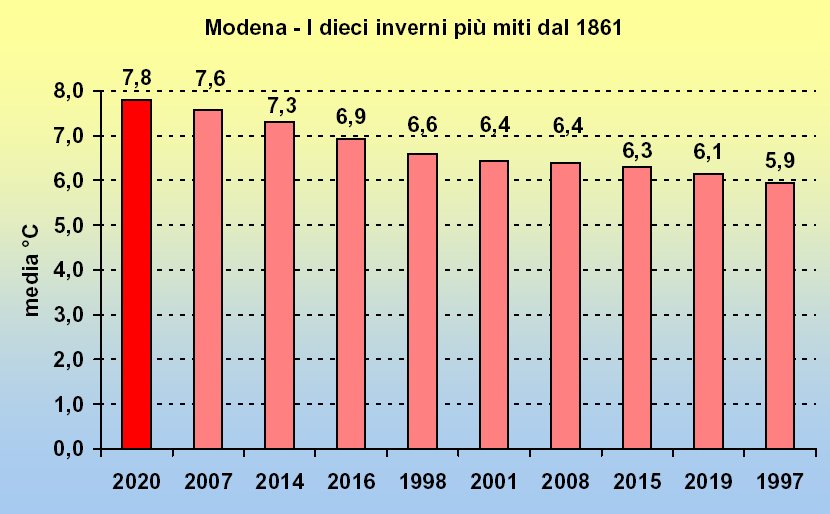

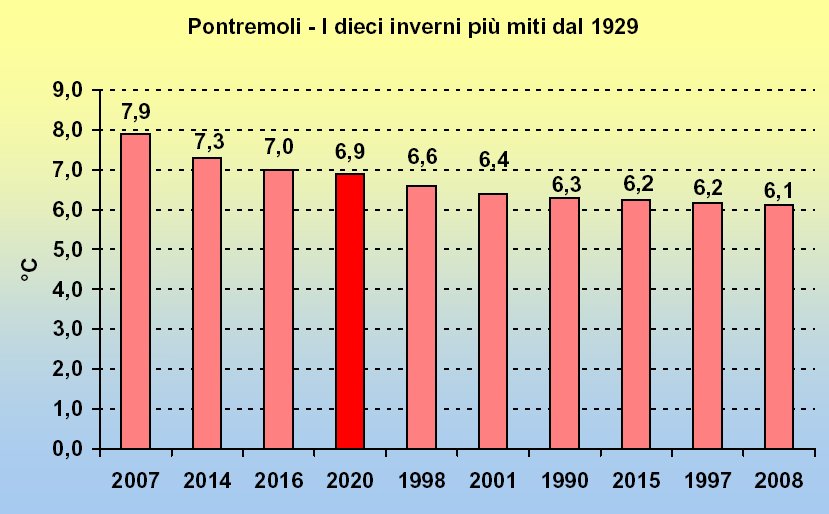

Elenco dei dieci

inverni più miti agli osservatori di

Moncalieri,

Modena e

Pontremoli: al di là del superamento o meno del record precedente,

colpisce la concentrazione dopo la fine degli Anni Ottanta della quasi

totalità degli inverni più

miti

in un secolo o più.

Precoci fioriture di albicocchi, quasi un mese in anticipo, a La

Morra, sulle Langhe (16 febbraio 2020, f. Daniele Marco) e sulle

colline di Castellamonte, Alto Canavese (23 febbraio 2020, f. Marco

Fornengo).

PRECIPITAZIONI: BIMESTRE

GENNAIO-FEBBRAIO 2020,

TRA I PIU' SECCHI AL NORD-OVEST

Da Natale 2019 fino alla fine di febbraio

2020 alte pressioni ed episodi di foehn da Ovest o Nord-Ovest

si sono spartiti il predominio sul Nord Italia, e l'assenza di

rilevanti apporti d'aria umida al Sud delle Alpi ha determinato

una prolungata carenza di precipitazioni.

Il deficit pluviometrico di inizio

anno ha colpito in particolare il Piemonte, rimasto sempre

sottovento (1,2 mm nel bimestre a Torino, valore prossimo ai minimi in

gennaio-febbraio nella serie dal 1803 insieme al lontano caso del

1878, con 0,7 mm), un po' meno la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il

Nord-Est grazie alle fugaci piogge di alcune perturbazioni occidentali

(17-18 e 28 gennaio, 4, 10 e 26 febbraio), ma con totali bimestrali

comunque inferiori a 20-40 mm.

Questi stessi fronti atlantici invece

hanno scaricato rovesci talora importanti tra il Levante ligure, la

Lunigiana e le Alpi Apuane, zone soggette ai flussi umidi da

Ponente e libeccio: ben 627 mm caduti in 21 giorni piovosi a

Campagrina (Lucca).

VALPADANA:

EFFIMERE NEVICATE SOLO IL 12-13 DICEMBRE 2019.

MA, A DIFFERENZA DEL 2006-07, MOLTA NEVE IN QUOTA SULLE ALPI

Temperature elevate e scarse

precipitazioni hanno concorso a rendere marginale la nevosità della

stagione a bassa quota al Nord Italia, dove le uniche apparizioni

della neve in pianura sono avvenute il 12-13 dicembre 2019

(1-3 cm il giorno 12 dal Piacentino, al Bergamasco, al Delta del Po e

ai litorali romagnoli; fugaci fioccate si sono ripetute il giorno

seguente, anche in Piemonte, con 2 cm a Torino).

Unica differenza con il mitissimo e secco

2006-07, l'abbondante coltre nevosa rimasta in eredità sulle

Alpi oltre i 1500 m da un

tardo autunno di precipitazioni straordinarie, manto che ha

resistito nonostante i tepori invernali e l'assenza di nuovi apporti

rilevanti, mentre nel caso di tredici anni fa l'arco alpino era

privo di neve in pieno inverno talora a 2000-2500 m.

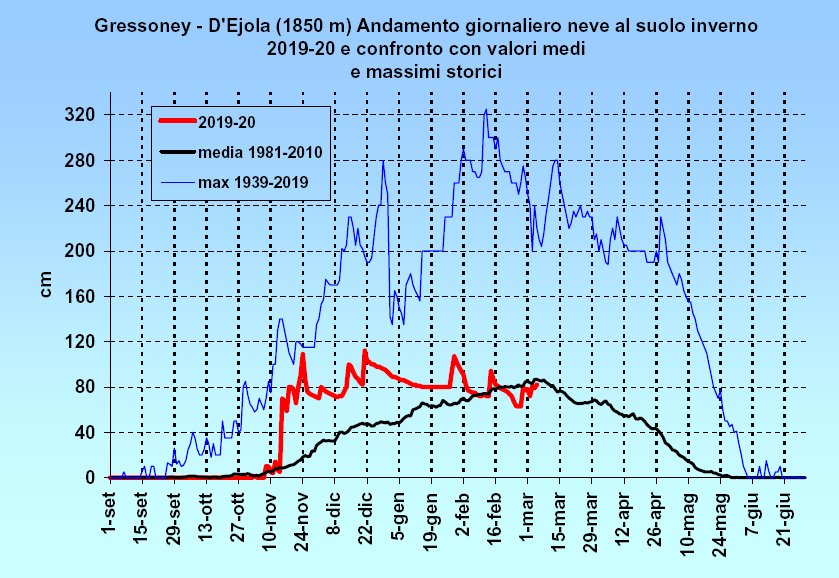

Andamento dello

spessore nevoso al suolo a Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa)

nell'inverno 2019-20 e confronto con la media 1981-2010 e i massimi

della serie dal 1939. Grazie alle copiose nevicate di novembre 2019,

per gran parte della stagione l'altezza del manto nevoso è stata

superiore alla norma (massimo di 112 cm il 21 dicembre 2019),

nonostante le temperature miti e la scarsità di nuove precipitazioni.

Tuttavia, con i regimi da Ovest/Nord-Ovest, alcune nevicate hanno

imbiancato le zone di confine con Francia e Svizzera tra gennaio e

febbraio 2020.

Fino al 5 marzo 2020 si sono totalizzati, nella stagione, 301 cm di

neve fresca (normale a questa data: 272 cm, +11%).

Immagine della

webcam di Gressoney-D'Ejola puntata verso l'asta nivometrica in

teleosservazione, che indica - alle ore 14 del 29 gennaio 2020 - uno

spessore nevoso totale di 107 cm (27 cm di neve fresca dal giorno

precedente).

Una perturbazione accompagnata da forti venti da Ovest scarica copiose

nevicate sulle Alpi occidentali di confine sopra i 1400 m, mentre a

fondovalle e su parte della Pianura Padana soffia il foehn e prosegue

il tempo ostinatamente asciutto.

IN ITALIA: SECONDO INVERNO PIU' CALDO E OTTAVO PIU' SECCO

DAL 1800

Riportiamo parte del comunicato stampa

emesso dal

CNR-ISAC

di Bologna:

"L’inverno meteorologico (che per convenzione si fa coincidere con il

trimestre gennaio-dicembre-febbraio) ha fatto registrare per l’Italia

un’anomalia di +2,03 °C rispetto alla media del trentennio di

riferimento 1981-2010, secondo solo all’inverno 2006-07

(anomalia di +2,13°C).

Nello specifico il mese di dicembre ha fatto registrare un’anomalia di

+1,91 °C, il secondo più caldo dal 1800 ad oggi, e febbraio è

risultato il più caldo da quando abbiamo a disposizione misure di

temperatura, con un’anomalia di +2,76 °C. Gennaio, invece,

chiude “solamente” al nono posto con un’anomalia di 1.42°C.

Accanto alle temperature insolitamente alte, l’inverno 2019-20 è stato

caratterizzato da precipitazioni pesantemente sotto media:

infatti, dopo un mese di dicembre nella media, le precipitazioni di

gennaio e febbraio sono state piuttosto scarse (-68% a gennaio e -80%

a febbraio) tanto che la cumulata sul trimestre invernale è risultata

di poco al di sopra della metà di quello che piove di solito, facendo

segnare un deficit del 43% rispetto alla precipitazione

invernale media del trentennio di riferimento 1981-2010, chiudendo

come l’ottavo inverno più secco dal 1800 ad oggi. Il deficit

risulta più contenuto al nord (-25%) grazie alle precipitazioni delle

prime decadi di dicembre, mentre sale a -55% al sud dove

l’inverno appena concluso risulta il più secco da quando

abbiamo a disposizione le misure."

L'INVERNO PIU' MITE NELL'INSIEME D'EUROPA

Secondo il servizio europeo di

monitoraggio satellitare

Copernicus

l'inverno 2019-20 è stato il più mite nell'insieme del continente:

scarto +3,4 °C rispetto al 1981-2010, ben oltre i +2,0 °C del

precedente record dell'inverno 2015-16. Anomalie termiche

sbalorditive, 5-6 °C sopra media, soprattutto nel settore Nord-Est,

tra Scandinavia e Russia.

Report completo qui.

Inoltre, inverno più mite nelle serie

nazionali di

Francia,

Svizzera,

Svezia, al secondo posto in

Austria e

Germania.

Frequenti, profonde e intense burrasche atlantiche hanno determinato

piogge alluvionali in Inghilterra nord-occidentale e Galles, e

nell'insieme del Regno Unito febbraio 2020 è stato il più piovoso

in oltre un secolo

secondo il Met Office.

RINGRAZIAMENTI

Grazie a Giulio Contri (Centro

Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta), Paolo Valisa (Centro

Geofisico Prealpino, Varese), Paolo Fantini (Osservatorio

Università di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio

Università di

Modena e Reggio Emilia), Alessio Bozzo e Filippo Orlando

(Osservatorio

Museo Civico di Rovereto), Luciano Grinza (SMI, Torino), Roberto Pedemonte (SMI, Genova) e

Maurizio Ratti (SMI,

Osservatorio di Pontremoli), Piero Paolucci (Osservatorio

Serpieri - Università di Urbino) per la condivisione di dati. Inoltre,

Gennaro di Napoli (SMI) per i contributi statistici;

il CNR-ISAC, il Servizio

Meteorologico dell'Aeronautica Militare,

ARPA Piemonte,

l'Osservatorio

del Santuario di Oropa.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|