|

Estate 2025 al Nord-Ovest italiano:

quarta o quinta più calda a seconda delle località;

precipitazioni complessivamente nella norma,

ma in deficit sulle Alpi occidentali

5 settembre 2025

Daniele Cat Berro, SMI / Redazione Nimbus

Giugno tra i più caldi (secondo solo a quello del 2003), luglio

termicamente nella norma con un episodio fresco sul finale, agosto di

nuovo canicolare nei primi venti giorni.

Ecco in poche parole l'andamento dell'estate meteorologica 2025 al

Nord Italia e sulle Alpi, che - come da convenzione - è terminata il

31 agosto (quella astronomica invece si chiuderà il 22 settembre con

l'equinozio d'autunno). Vediamo allora più in dettaglio come è andata

al Nord-Ovest aiutandoci con i dati registrati dalle stazioni

meteorologiche, indispensabili per avere un quadro oggettivo e non

basato su (spesso fallaci) impressioni individuali.

Veduta

aerea del fondovalle di Aosta e delle Alpi tra i massicci del Rutor (a

sinistra, innevato) e del Mont Fallère (a destra) al mattino del 28

giugno 2025, giornata tra le più calde di cui ci sia documentazione

storica sulla regione alpina, con livello degli 0 °C intorno a 5100 m

(f. SMI).

Caldo estremo in giugno e parte di agosto,

luglio nella norma (fresco alla fine)

Gli anticicloni nord-africani hanno dominato all'inizio

e alla fine della stagione, proponendo tre fasi calde straordinarie

per combinazione di intensità e durata: a metà giugno, a

fine giugno-inizio luglio, e intorno alla metà di agosto, periodi

che hanno visto lo zero termico sfiorare o talora superare i 5000

metri sui cieli delle Alpi, e le temperature massime raggiungere i

35-38 °C per intere settimane nelle località di pianura e fondovalle.

Per lo meno è stata provvidenziale per il benessere - soprattutto di

chi vive in città - la pausa di temperature più normali che si

è dipanata nel corso di luglio, quando a dirigere il tempo

atmosferico sulla regione alpina è stato il più tranquillo anticiclone

delle Azzorre alternato a qualche fronte temporalesco; a fine mese,

poi, depressioni sull'Europa centrale associate a correnti fresche

nord-atlantiche e variabilità hanno ricordato per qualche giorno

le estati Anni Ottanta... Ma, appunto, è durato poco, perché la

calura nord-africana è tornata a prevalere dall'8 al 18 agosto. La

“rottura” dell'estate è giunta poi nella terza decade con temporali

(anche rovinosi) e temperature rientrate intorno alla norma.

Anomalie medie dell'altezza di geopotenziale alla superficie isobarica

di 500 hPa (circa 5500-5800 m di quota alle medie latitudini), nei

mesi di giugno, luglio e agosto 2025 (cliccare sulle immagini per

ingrandirle).

Balza all'attenzione, in colori arancio-rossi, il robusto blocco

anticiclonico che ha caratterizzato giugno su tutta l'Europa

centro-meridionale, contrapposto a situazioni estesamente

depressionarie nel Nord del continente. La situazione, seppure con

anomalie minori, si è ribaltata in luglio, quando la Fenno-scandinavia

ha vissuto ondate di caldo eccezionalmente lunghe e intense, mentre

l'Europa centrale e la regione alpina, specie nella terza decade, sono

rimaste sotto l'influenza di depressioni con aria fresca. Minori

segnali di anomalia di geopotenziale (potremmo dire, per semplificare,

di pressione atmosferica nella media troposfera) hanno caratterizzato

agosto: al Nord Italia il dominio dell'anticiclone nord-africano della

seconda decade è stato evidentemente bilanciato da condizioni più

depressionarie a inizio e fine mese (Fonte:

Physical Science Laboratory - NOAA).

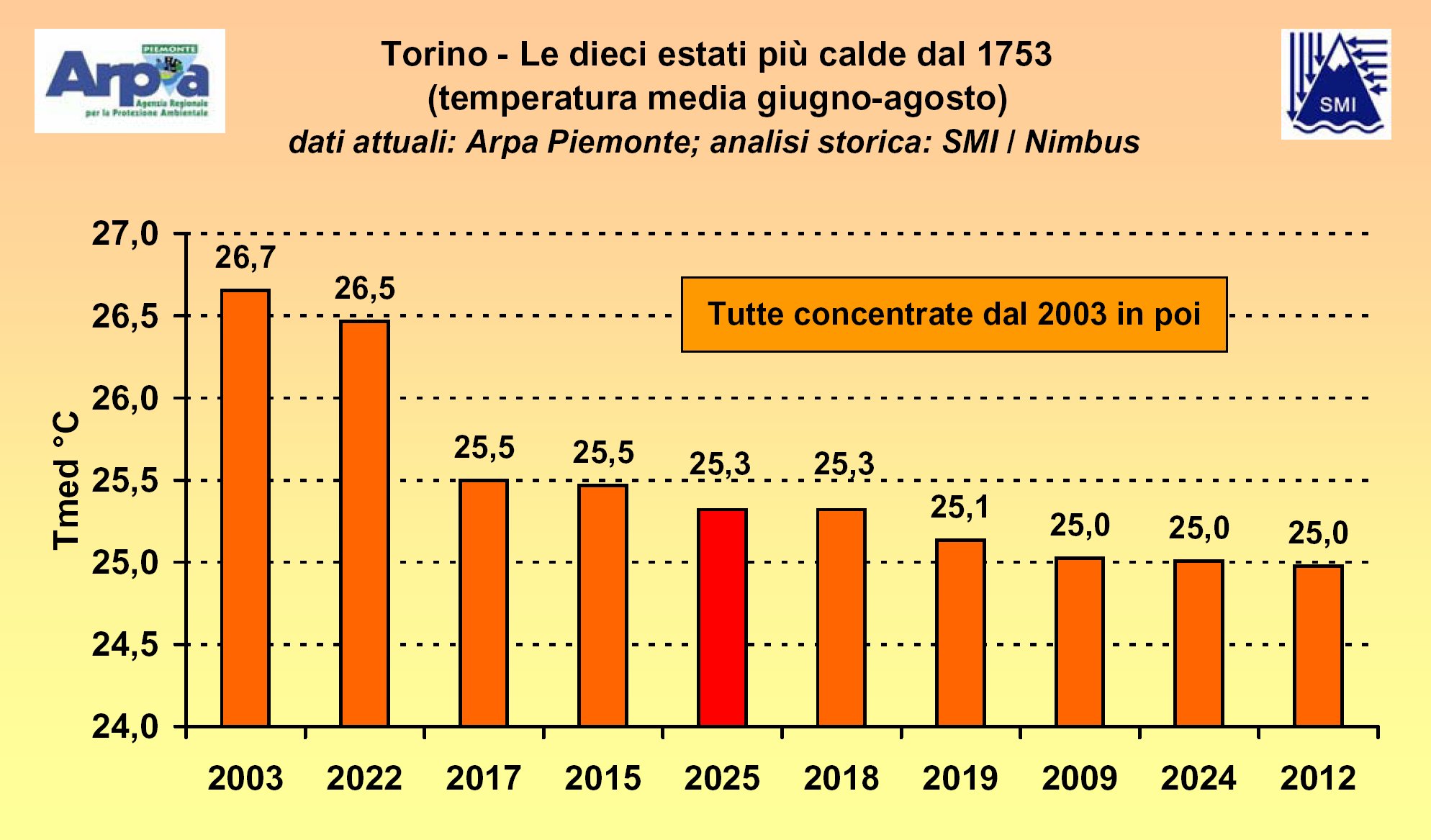

Quinta estate più calda a Torino, quarta ad Aosta

L'analisi

climatica di Arpa Piemonte segnala che nell'insieme della regione

l'estate 2025 si è collocata quinta nella classifica delle più

calde con anomalia di +1,4 °C rispetto alla norma del trentennio

di riferimento 1991-2020, piazzandosi (in ordine di temperatura media

decrescente) dopo i casi del 2003, 2022, 2017 e 2015 nella serie

termometrica regionalizzata a partire dal 1958. Identica situazione a

Torino-città: alla stazione di misura di via della Consolata

media termica trimestrale di 25,3 °C, anche qui in esubero di 1,4 °C,

con la stessa graduatoria riscontrata a scala regionale (quinto posto,

peraltro condiviso con l'estate 2018). Le misure nel capoluogo

iniziarono ben più indietro nel tempo, nel 1753, ma in ogni caso le

stagioni più roventi sono tutte concentrate negli ultimi tre decenni,

con le prime dieci estati che si affollano dal 2003 in poi

testimoniando l'incalzante riscaldamento in atto.

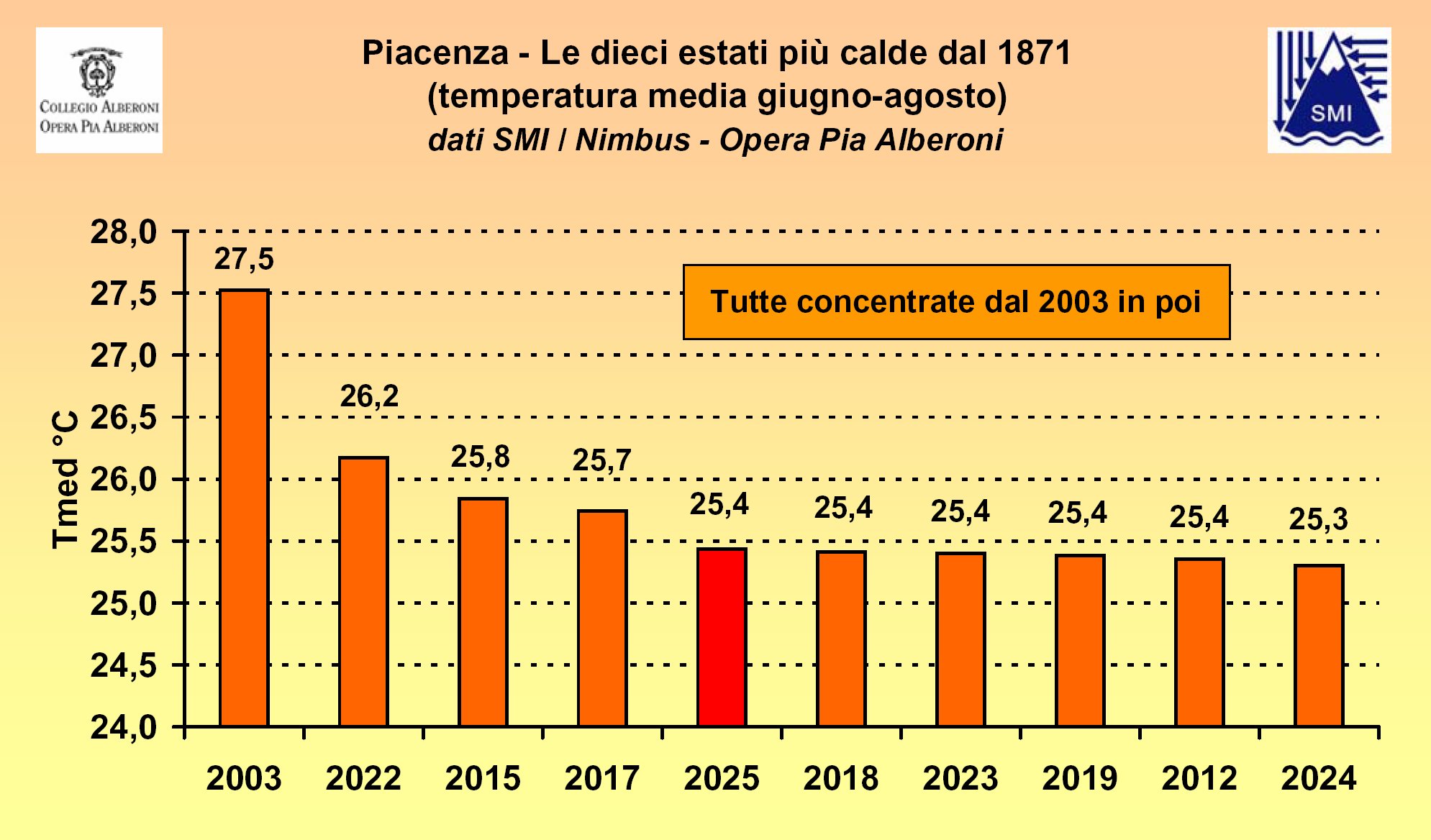

Ampliando lo sguardo alla Valpadana centrale, l'osservatorio

Alberoni di Piacenza (di cui SMI cura la gestione

tecnico-scientifica in collaborazione con l'Opera

Pia Alberoni) conferma la quinta posizione tra le estati

più calde come a Torino e in Piemonte (in questo caso pari merito, sul

filo dei centesimi di grado °C, con le estati 2012, 2018, 2019 e

2023), con un eccesso di 1,3 °C rispetto alla media 1991-2020.

Ma, sul versante Sud dell'Appennino, è al quinto

posto tra le più calde anche l'estate di Pontremoli (Massa-Carrara),

dove l'osservatorio SMI ha rilevato un'anomalia di +1,5 °C,

evidenziando una buona omogeneità territoriale del segnale termico

della stagione.

L'esubero di caldo è stato un po' più marcato sulle Alpi: all'aeroporto

di Aosta (545 m) e all'osservatorio del Gran San Bernardo

(2472 m) l'estate è risultata quarta tra le più calde, con anomalie

rispettivamente di +2,0 °C e +1,8 °C (dati

Centro Funzionale

Regione Autonoma Valle d'Aosta e

MeteoSvizzera).

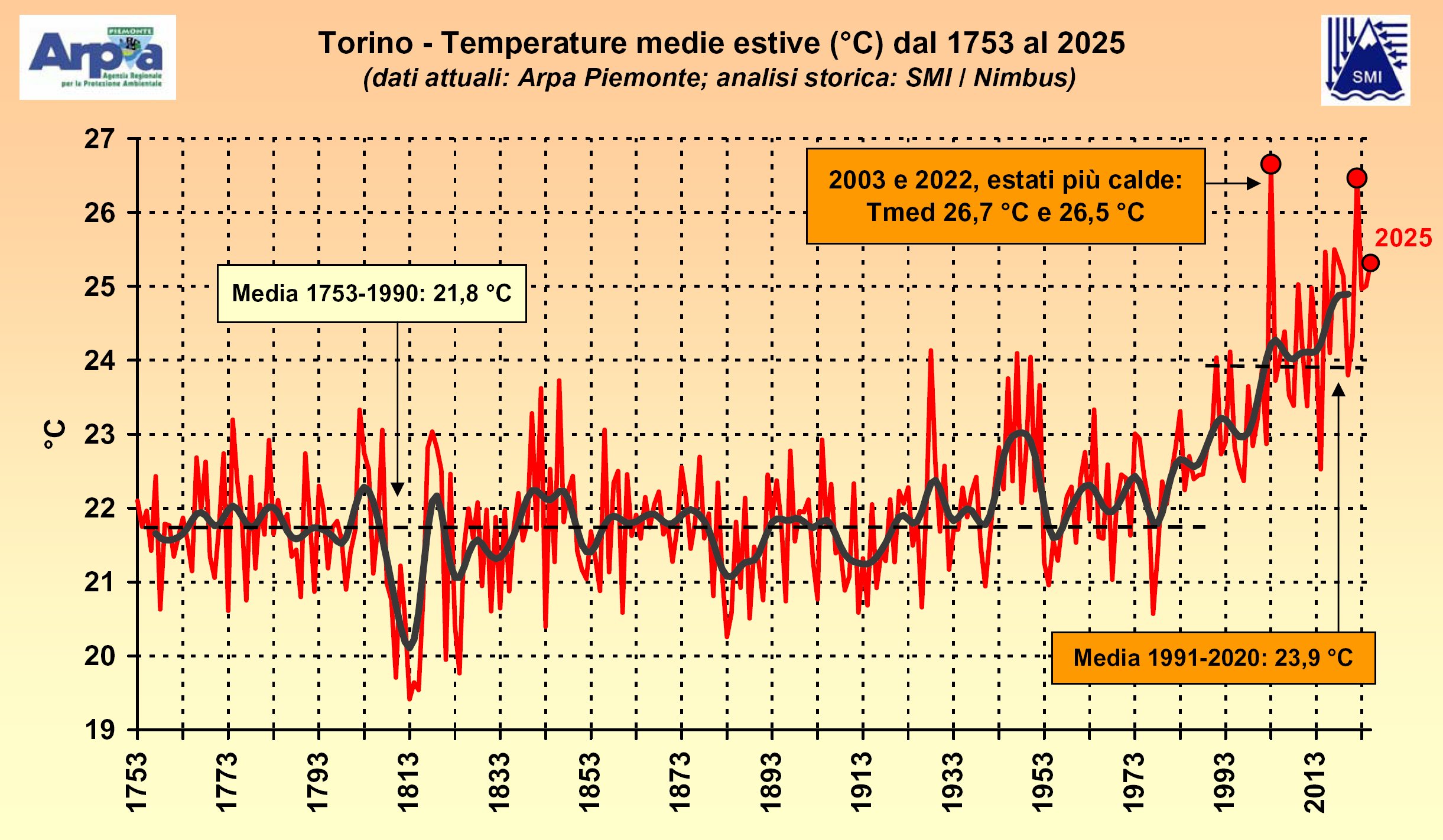

Serie delle temperature medie estive dal 1753 a Torino. Il trentennio

1991-2020 è risultato 2,1 °C più caldo rispetto al precedente periodo

storico di misura 1753-1989, e a sua volta l'estate 2025 (con media

trimestrale di 25,3 °C) è stata 1,4 °C più calda rispetto alla media

1991-2020.

Classifiche delle dieci estati più calde nelle serie storiche di

Torino-centro (dati attuali della stazione Arpa Piemonte di via della

Consolata) e di Piacenza - Collegio Alberoni: in entrambi i casi

l'estate 2025 è al quinto posto, e tutti i casi in elenco sono

concentrati dal 2003 in poi. Inoltre, rispettivamente 6 e 7 su dieci

appartengono all'ultimo decennio.

Precipitazioni nel complesso normali, ma più copiose

sul Piemonte settentrionale e in deficit sulle Alpi occidentali

Secondo i

bollettini idrologici Arpa Piemonte sull'alto bacino del Po

chiuso alla confluenza con il Ticino (area comprendente dunque

Piemonte, Valle d'Aosta, Ticino svizzero e parte dell'entroterra delle

province di Savona e Genova) il trimestre ha raccolto 243 mm

d'acqua come media regionalizzata: un valore pressoché nella norma,

esito del bilanciamento tra un giugno anticiclonico e decisamente

secco su tutto il territorio, in cui era caduta metà della pioggia

consueta (52 mm), e un bimestre luglio-agosto più bagnato

(rispettivamente 78 e 113 mm nei due mesi).

Tuttavia questa estate dalle precipitazioni complessivamente normali a

scala regionale nasconde al suo interno non solo marcate differenze

tra ciascuno dei tre mesi, ma anche tra una zona e l'altra:

guardando alle diverse aree, scopriamo infatti che (a parte giugno) la

stagione è stata generosa d'acqua dal Verbano-Cusio-Ossola al Biellese,

Vercellese e Novarese (circa +9% rispetto alla media nel trimestre),

mentre è trascorsa decisamente più siccitosa del solito sul

Piemonte occidentale, dal Gran Paradiso al Monviso (ma anche fin

verso le Alpi Marittime), con un deficit di piovosità del 27%.

Ecco che a metà agosto, complice anche la lunga e intensa ondata di

calore che ha amplificato l'evaporazione, in quelle valli alpine

boschi e praterie ingiallivano paventando per gli allevatori una

demonticazione anzitempo dagli alpeggi, tra sorgenti in magra e

carenza d'erba per il bestiame nonostante l'iniziale buona

dotazione idrica lasciata in eredità dalla primavera.

La penuria d'acqua ha messo in difficoltà pure alcuni rifugi d'alta

quota come il Remondino e il Morelli in Valle Gesso (Cuneo).

Nel corso della stagione non sono mancati i

temporali violenti, come quelli associati a vento tempestoso (downburst)

della sera del 21 giugno in più località dal Lario, al Biellese, al

Cuneese, quello che il 30 giugno ha innescato una violenta colata

detritica lungo il T. Frejus a Bardonecchia (una vittima), e la

grandinata distruttiva del 29 agosto a Ivrea e dintorni, con chicchi

fino a 8 cm di diametro che hanno devastato tetti, pannelli

fotovoltaici, coltivazioni e vetture. Torino, città assai soggetta ai

nubifragi estivi, quest'anno è stata invece pressoché risparmiata da

eventi dannosi.

Sul versante ligure, è il caso di segnalare i nubifragi

che a ripetizione hanno accumulato ingenti quantità di pioggia, con

rapide piene torrentizie e allagamenti, ad esempio: il 12 luglio

nell'entroterra tra Genova e Savona (202 mm in poco meno di sei ore a

Campo Ligure) e, appena una settimana dopo, il 19 luglio a Savona e

dintorni (83 mm nel capoluogo, all'Istituto Nautico).

26 agosto 2025: segni della siccità estiva nei boschi

a monte di San Giorio di Susa (Torino). Nelle valli tra il Gran

Paradiso e il Monviso le precipitazioni del trimestre sono state sotto

media del 27%

(f. D. Cat Berro).

La grandine rovinosa, con diametro fino a 7-8 cm, caduta la sera del

29 agosto a Ivrea, Torino (f. Marco Franchino,

via

pagina FB Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Ghiacciai di nuovo in sofferenza

nonostante l'abbondante neve di primavera

L'ennesima estate calda si è ripercossa negativamente

sulla conservazione della neve in alta quota: particolarmente

abbondante fino a inizio giugno, è stata poi rapidamente fusa

dalle ripetute ondate di calore (nonostante il temporaneo episodio

fresco di fine luglio), lasciando i ghiacciai di nuovo in gran

parte spogli di neve con evidenti perdite di massa, che verranno

valutate a breve nel quadro delle campagne annuali di monitoraggio

della Fondazione

Glaciologica Italiana cui collabora anche la SMI in particolare

con i rilievi al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso).

Il

Ghiacciaio Basei (Gran Paradiso) il 31 luglio 2025, durante la fase

fresca che ha caratterizzato i giorni centrali dell'estate: circa due

terzi della superficie glaciale sono ancora coperti dalla neve

invernale, tuttavia la lunga e intensa ondata di caldo della seconda

metà di agosto determinerà una più estesa scomparsa del manto nevoso e

l'affioramento del ghiaccio sottostante

(f. D. Cat Berro).

Il

ghiacciaio del Teodulo (in basso) e il plateau glaciale del Colle del

Breithorn (in alto, a fil di cielo) ripresi il

19 agosto 2025 dalla

webcam Panomax di Plateau Rosa/Testa Grigia

(3480 m), a monte di Cervinia. Al termine della lunga ondata di calore

di metà mese si notano, in colore più scuro/grigiastro, le ampie

superfici di ghiaccio crepacciato e ormai privo di neve invernale,

nonostante la quota prossima a 3500 m.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|