|

L'avvicinamento e il transito della

depressione atlantica "Christian" ha determinato, tra domenica 3 e

martedì 5 ottobre 2021, una fase di tempo intensamente perturbato al

Nord Italia.

I fenomeni più rilevanti hanno investito i rilievi

appenninici a ridosso del Mar Ligure, con nubifragi autorigeneranti

di eccezionale violenza e persistenza lunedì 4 ottobre tra le

province di Savona, Genova e Alessandria, e conseguenti impetuose

piene torrentizie-fluviali e frane.

Una delle frane che lunedì 4 ottobre

2021 hanno interrotto la A26 Voltri-Gravellona Toce nel tratto

appenninico, qui tra Ovada e Masone

(autore sconosciuto, via

LiguriaOggi).

Già tra notte e mattino di domenica 3 ottobre intensi

rovesci e allagamenti avevano colpito il Ponente genovese, ma in

particolare il giorno 4 due imponenti sistemi temporaleschi

stazionari hanno infierito per diverse ore rispettivamente sui

rilievi dall'entroterra di Finale verso Nord-Est fino al lato

padano del Turchino in mattinata, e poi - dopo una relativa

attenuazione - ancora sull'asse Turchino-Stura di Ovada nel

pomeriggio, stavolta però con direzione di sviluppo Sud-Nord.

Ecco alcuni impressionanti dati di precipitazione

rilevati dalla rete di stazioni meteorologiche

ARPA Liguria

(info sulle statistiche delle massime precipitazioni in Italia a cura

del

CNR-IRPI di Torino, cortesia Fabio Luino):

* 178,2 mm in un'ora a Urbe-Vara Superiore (SV),

a un soffio dai 181 mm/1 h del 4 novembre 2011 a Vicomorasso (GE);

* 377,8 mm in 3 ore, sempre a Urbe;

* 496 mm in 6 ore a Montenotte Inferiore

(Cairo Montenotte, SV), nuovo primato italiano su questo

intervallo di tempo;

* 740,6 mm in 12 ore a Rossiglione (GE),

anche questo un nuovo primato nazionale su tale intervallo

(superati i 717,8 mm/12 h del 7-8 ottobre 1970 a Bolzaneto, sul

versante marittimo del Turchino alla periferia di Genova, episodio che

causò

devastazioni e almeno 35 vittime nel capoluogo);

* 883,8 mm in 24 ore sempre a Rossiglione,

non lontano dal record storico nazionale di 948,4 mm del 7-8 ottobre

1970 a Bolzaneto;

* 927,0 mm di totale evento a Rossiglione (3-5

ottobre).

Si tratta di quantità e intensità tra le più elevate

al mondo nelle zone extra-tropicali (si veda a tal proposito

l'interessante grafico pubblicato in

questo articolo di Arpa Liguria).

Tutte e tre le località ricadono nel territorio d'oltregiogo,

amministrativamente in Liguria ma facente parte del bacino idrografico

padano, a nord dello spartiacque, e tali rovesci hanno innescato

importanti piene e straripamenti lungo i due rami del Bormida

e degli affluenti destri Erro e Stura di Ovada/Orba.

Tuttavia anche il Letimbro, sul versante marittimo, ha causato

danni e interruzioni di viabilità fin verso la foce a Savona.

L'impatto sul territorio è stato gravoso, anche a carico del

violento ruscellamento di acque selvagge lungo i versanti, oltre

che per le esondazioni, frane e colate di fango, ma quanto meno

non si sono sofferte vittime, elemento per nulla scontato con

fenomeni di tale entità.

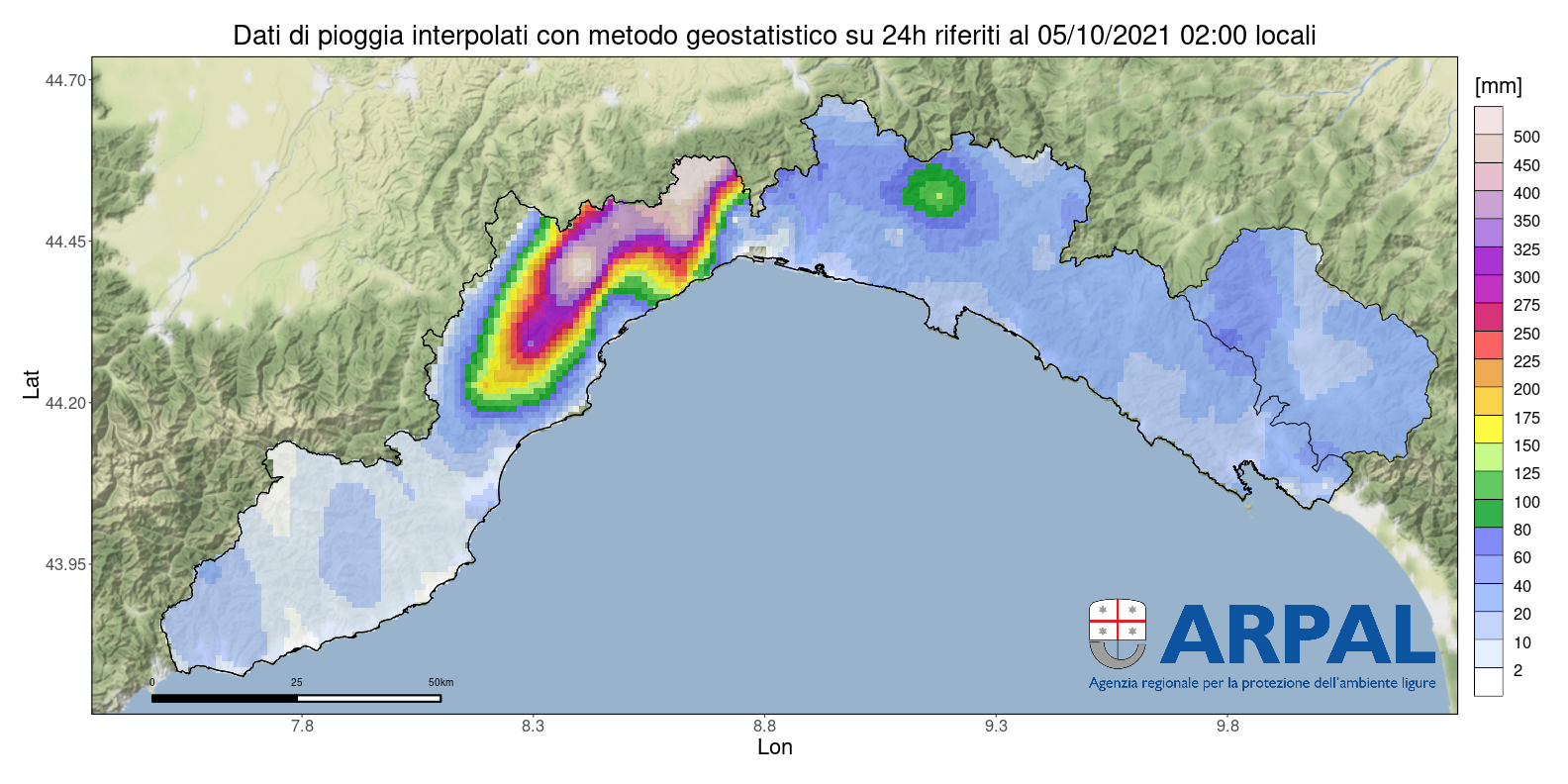

La carta delle isoiete realizzata

dall'ARPA

Liguria dà un'idea immediata delle aree più interessate dai

nubifragi di lunedì 4 ottobre 2021, nel settore tra il Colle di

Cadibona e il Passo del Turchino, con totali giornalieri estesamente

oltre 200 mm, fino ai quasi 900 mm di Rossiglione. Il resto della

regione ha ricevuto apporti per lo più inferiori a 60 mm, e parte

della Riviera di Ponente è rimasta pressoché all'asciutto.

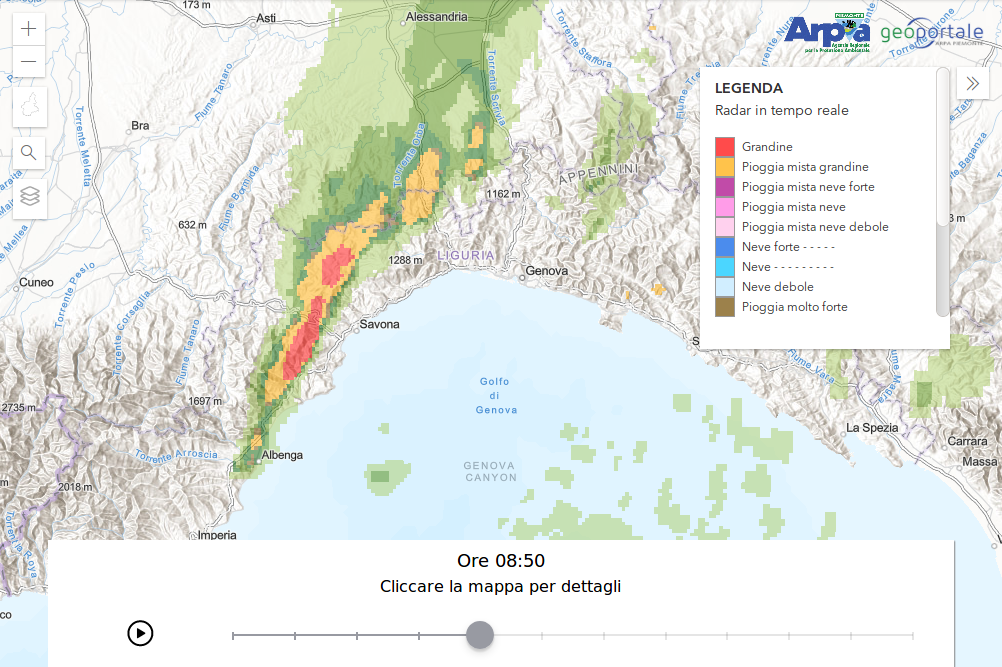

Scansione radar delle h 8:50 locali

del 4 ottobre (Torino-Bric della Croce e Monte Settepani, fonte ARPA

Piemonte - ARPA Liguria): in giallo-rosso è rappresentato il

pennacchio di violente precipitazioni (anche con probabile presenza di

grandine) associate al nubifragio autorigenerante che dall'entroterra

di Finale Ligure si estende verso Nord-Est fino alle valli

appenniniche a Nord del Monte Beigua e del Passo del Turchino.

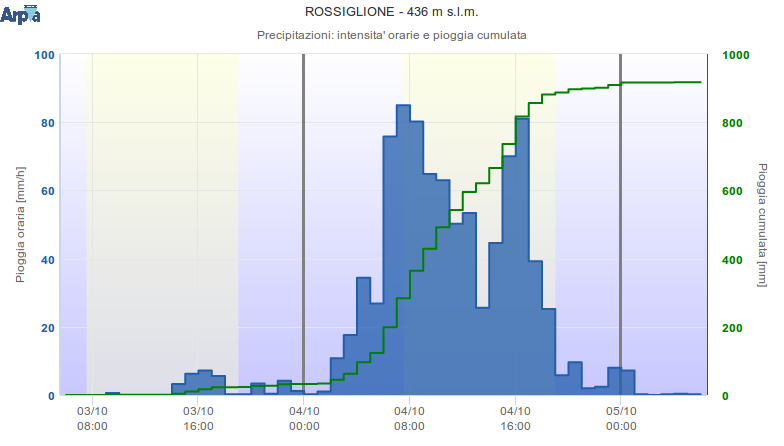

Precipitazioni orarie e cumulate del

3-5 ottobre 2021 a Rossiglione (GE). L'incredibile totale in 24 ore di

883,8 mm si è generato in due principali e violente fasi

temporalesche, al mattino e poi nel pomeriggio (grafico tratto da

ARPA Piemonte,

che condivide con

ARPA Liguria

il monitoraggio del territorio ligure d'oltregiogo, di pertinenza del

bacino padano).

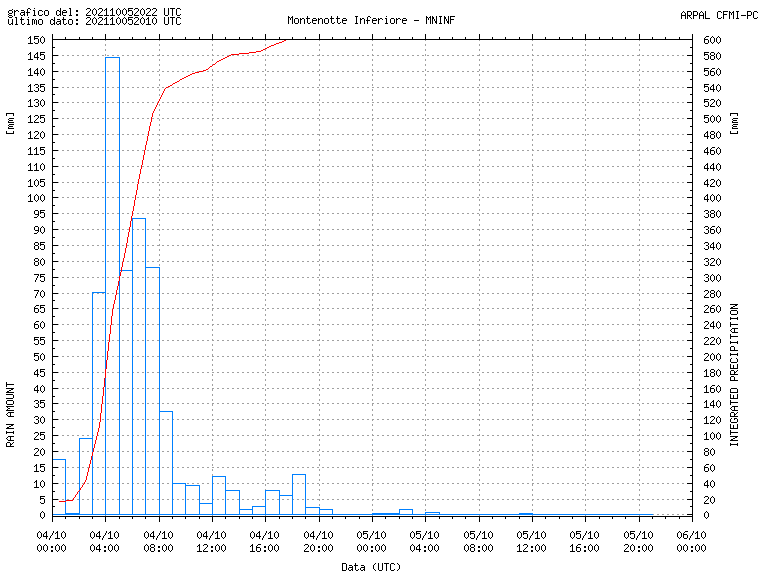

Precipitazioni orarie e cumulate del

4-5 ottobre 2021 a Montenotte Inferiore (SV). Qui gli apporti si sono

concentrati tra notte e mattino del 4, risultando nel nuovo record

italiano in 6 ore di 496 mm (fonte:

ARPAL).

4 ottobre 2021, il Bormida di Spigno

straripa nell'area urbana di Cairo Montenotte (SV), ricordando quanto

avvenuto solo due anni prima durante l'alluvione

del 23-24 novembre 2019.

Edificio investito da una

frana a Rossiglione, località centro di scroscio dell'evento e

penalizzata da gravi alluvionamenti e dissesti

(f. Claudio Angeleri, via

pagina FB Comune di Rossiglione).

La furiosa piena del Torrente

Gargassa a Rossiglione, superiore al già gravoso evento del 6-8

ottobre 1977 (frame da video di Roberto Boccone,

via

pagina FB Comune di Rossiglione).

PIEMONTE:

RECORD DI PIOGGIA IN 12 ORE

CONCENTRATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI

Anche in territorio piemontese,

ARPA Piemonte

ha rilevato esorbitanti quantità totali (3-5 ottobre) di 363,0 mm a

Ovada e 555,0 mm a Ponzone-Bric Berton, ed è

impressionante notare come nel periodo 2019-2021 si siano concentrate

- in eventi accomunati da dinamiche meteorologiche molto simili -

le tre più intense piogge note in un periodo di 12 ore nella banca

dati meteo regionale, di lunghezza più che trentennale:

-

21 ottobre 2019: 428 mm/12 h a Gavi (AL)

-

2 ottobre 2020: 515 mm/12 h a Limone Piemonte - Pancani (CN)

- 4 ottobre 2021: 454 mm/12 h a Ponzone - Bric Berton (AL)

Riesce difficile pensare che si tratti solamente di

casualità data dalla normale variabilità climatica... mentre, mano

a mano che si accumulano fenomeni di tale portata, cresce l'evidenza

che vi sia anche un contributo da parte dei cambiamenti climatici

antropogenici, come peraltro ormai noto in molte zone del mondo,

Europa inclusa (leggi il

report del gruppo di ricerca World Weather Attribution sulle

alluvioni di luglio 2021 in Germania, Francia e Benelux).

A livello idrometrico, sempre grazie alle rilevazioni

ARPA Piemonte, segnaliamo che il colmo di piena del Bormida ad

Alessandria, pari a 9,41 m alle h 22 UTC del 4 ottobre,

ha superato seppure di soli 2 cm il già straordinario

evento del 24 novembre 2019, stabilendo dunque un nuovo

massimo nella serie dell'idrometro automatico attivo dal 2000, ma

ponendosi anche come una delle piene più gravose in un secolo dopo

quella del 7-8 ottobre 1977.

Interruzioni di viabilità, danni a strade e ponti,

inondazione di edifici ed evacuazioni di abitanti si sono

susseguiti in svariate località del bacino del Bormida, dal Cadibona,

a Cairo Montenotte, Pontinvrea, Sassello, Cartosio, Rossiglione, Ovada...

per citarne solo alcune, e giù fino alla foce in Tanaro ad

Alessandria.

L'evento appare ancora più stupefacente se si considera

che è sopraggiunto come prima intensa perturbazione autunnale dopo

quattro mesi di marcata siccità: dal 1° giugno al 30 settembre

2021 a Ovada (AL) erano caduti appena 48 mm di pioggia, meno di un

terzo del normale.

SITUAZIONE METEO CLASSICA,

MA PIOGGE ECCEZIONALI CHE AVREBBERO MANDATO

IN CRISI QUALUNQUE BACINO IDROGRAFICO

E ANCHE LA MONTAGNA PIU' CURATA

1) Per quanto nubifragi di questo genere all'inizio

dell'autunno siano frequenti alle spalle del Mar Ligure, inseriti

all'interno di vigorosi flussi di scirocco che precedono l'ingresso di

un fronte freddo atlantico, le quantità e intensità di

precipitazione rilevate il 4 ottobre 2021 sull'Appennino tra Piemonte

e Liguria sono estremamente rare.

2) E' possibile che il riscaldamento globale abbia

contribuito a incrementare la violenza dell'evento attraverso la

maggiore disponibilità di vapore acqueo ed energia nel mare e

nell'atmosfera, più caldi del consueto (anomalia termica delle

acque superficiali superiore a +3 °C tra Corsica, Liguria e

Golfo del Leone!).

3) Con tali quantità di pioggia (fino a 884 mm =

884 litri per metro quadrato, in 24 ore) qualunque territorio va in

crisi ed è soggetto a disastri (affermazioni del tipo "è

bastato un temporale" o "come è possibile, con due ore di

pioggia?"... non hanno alcun fondamento) indipendentemente dalle

caratteristiche e gestione del bacino idrografico (si veda il caso

dell'efficiente Germania, luglio 2021), fermo restando che gli

effetti dei nubifragi risultano aggravati proporzionalmente al livello

di antropizzazione, soprattutto se non rispettosa delle fasce di

pertinenza fluviale.

4) L'elevato grado di naturalità e forestazione e la

modesta densità abitativa delle zone colpite il 4 ottobre hanno

scongiurato perdite economiche e umane catastrofiche (per quanto

già gli effetti siano stati gravi per molti), quali si sarebbero

senz'altro verificate se gli stessi temporali avessero infierito poche

decine di chilometri più a Sud-Est, sull'area metropolitana di Genova

(città tra le più critiche del Mediterraneo per interferenza umana su

un territorio per natura soggetto a nubifragi) come peraltro avvenuto

nell'ottobre 1970, settembre 1993, novembre 2011, ottobre 2014...

4) Ci sono mille sacrosanti motivi - sociali,

economici, paesaggistici... - per cui il territorio montano debba

essere oggetto di attenzioni, curato, manutenuto, abitato (purché il

più possibile in equilibrio con gli ecosistemi naturali), ma è

illusorio pensare che il recupero delle aree marginali e abbandonate

dall'uomo nella seconda metà del Novecento possa scongiurare gravi

effetti alluvionali in situazioni come queste.

Affermazioni come "già, non ci sono più i muretti a secco"...

manifestano una certa ingenuità.

Più importanti sono l'adattamento delle infrastrutture soprattutto in

zona urbana, la ri-naturalizzazione dei corsi d'acqua e la tempestiva

previsione degli eventi.

5) Le previsioni meteorologiche sono preziose e

determinanti per identificare in tempo le aree maggiormente esposte al

rischio alluvionale, e le allerte - per quanto elaborate e

diramate da efficienti enti locali come le ARPA (leggi il

comunicato ARPAL del 3 ottobre 2021) - sono

necessariamente riferite a territori più ampi rispetto ai piccoli

bacini idrografici su cui spesso si concentrano nubifragi

autorigeneranti, per loro natura molto localizzati (larghezza del

"pennacchio" di pioggia violenta anche inferiore a 10 km) e

impossibili da prevedere con precisione chilometrica!

Altra affermazione da evitare è dunque: "c'era l'allerta

arancione/rossa ma da me ha fatto due gocce!"... mentre a pochi

chilometri di distanza si scatenava il finimondo. E' sempre importante

fare lo sforzo di valutare le situazioni al di là del proprio cortile.

GRAZIE A...

Fabio Luino (CNR

IRPI, Torino) e ai membri della gruppo facebook "Memoria

Storica del Processi Geo-Idrologici" per il costante scambio e

aggiornamento di informazioni in tempo reale.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|