|

Dopo un lungo periodo con prevalenza di

tempo anticiclonico, asciutto e caldo, a metà ottobre 2019 la

configurazione meteorologica cambia radicalmente sul Nord-Ovest

italiano: le depressioni atlantiche tornano a prevalere sull'Ovest

europeo pilotando intensi flussi d'aria umida marittima (libeccio,

scirocco) verso le Alpi e l'Appennino settentrionale, responsabili

delle prime diffuse (e dannose) piogge autunnali.

Capriata d'Orba (AL):

ponte della SS155 abbattuto la sera del 21 ottobre 2019 dalla piena

del T. Albedosa, tributario destro dell'Orba (f. La Repubblica).

Una rapida ma vigorosa perturbazione transita già martedì 15

ottobre 2019 con effetti più appariscenti sul versante ligure,

dove

temporali autorigeneranti scaricano fino a 481 mm in gran parte

in una dozzina d'ore a Mele (GE), presso il Passo del Turchino (fonte:

ARPA Liguria),

con grande piena dei torrenti Leira e Cerusa, allagamenti a Voltri e

Sestri Ponente, e disagi sulle linee ferroviarie.

Alle schiarite anche

ampie del 16-17 ottobre segue una più prolungata sequenza di

perturbazioni, nel quadro di una situazione di blocco con

continua risalita di venti umidi meridionali tra le depressioni a

Ovest e un anticiclone a Est, sui Balcani. Si tratta di una classica

configurazione responsabile di eventi alluvionali al Nord Italia.

Dal 18 al 20 ottobre

violenti rovesci temporaleschi battono a più riprese l'entroterra

tra Savona e Genova (nel pomeriggio del 19 anche l'Imperiese),

attivando dissesti e piene dei corsi d'acqua non solo sul lato

marittimo (evacuazione di 15 abitanti per una frana a Pigna, Val

Nervia, IM), ma anche su quello padano, con un'importante piena del

Bormida e problemi alla viabilità nel pomeriggio-sera del 20

ottobre a seguito di scrosci torrenziali intorno al Colle del

Melogno (243 mm in 24 ore sul Monte Settepani, fonte:

ARPA Piemonte).

Il tempo perturbato

prosegue lunedì 21 ottobre 2019 sotto un intenso flusso da

Sud-SudOvest che produce i rovesci più intensi tra la Liguria centrale

e le alte valli del corrispettivo versante padano.

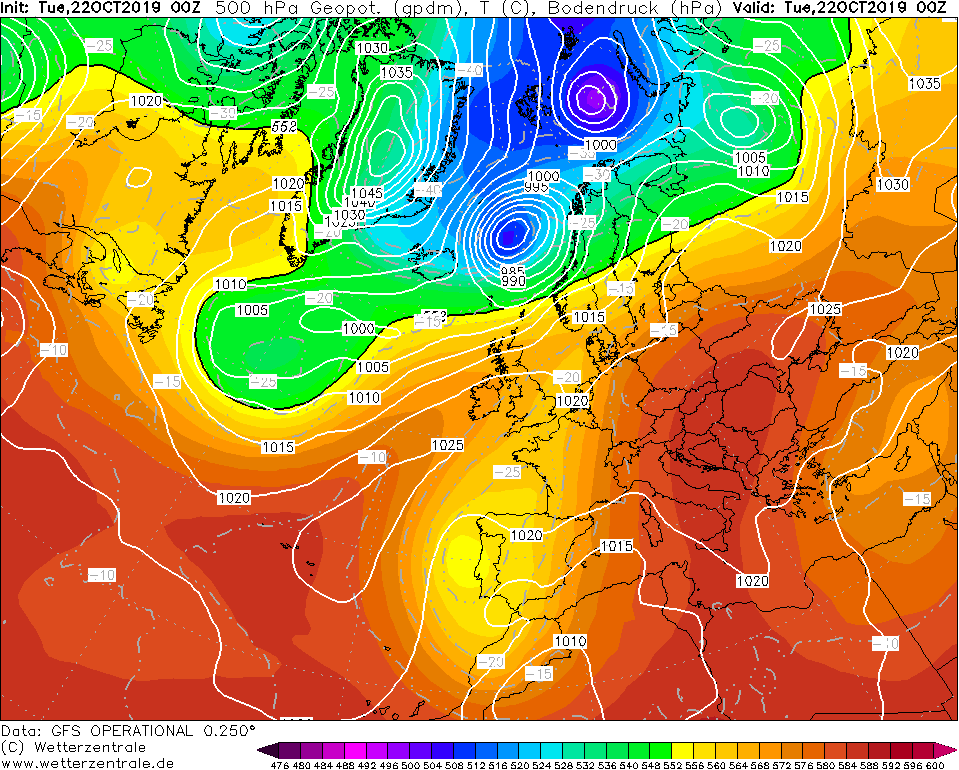

Carta dell'altezza di

geopotenziale a 500 hPa (colore) e delle isobare al suolo (linee

bianche) alle h 00 UTC del 22 ottobre 2019, orario corrispondente alle

fasi finali dell'evento a Gavi e dintorni. Si nota in

particolare la depressione in quota sulla penisola iberica (giallo)

che - sul suo fianco orientale - pilota intense correnti caldo-umide

meridionali verso il Nord-Ovest italiano

(reanalisi GFS, via

wetterzentrale).

In particolare, nuclei

temporaleschi autorigeneranti di rara violenza colpiscono tra

pomeriggio e sera del 21, insistendo per 8-12 ore, gli alti bacini dei

torrenti Scrivia e Orba (e in particolare del Lemme e

del Piota, tributari destri dell'Orba), attivando impetuose piene,

straripamenti e frane sui versanti, con sconvolgimento di centri

abitati e della viabilità stradale e ferroviaria, e una vittima

(un tassista travolto con la sua auto di servizio a Capriata d'Orba).

Come già osservato in altre occasioni

(ad esempio le

alluvioni di metà ottobre 2014 tra Genovesato e Alessandrino),

nell'innesco e nel mantenimento per diverse ore di tali celle

temporalesche gioca un ruolo primario la convergenza tra i

forti venti di scirocco da Sud-Est e correnti settentrionali

traboccanti dal bacino padano verso il Mar Ligure.

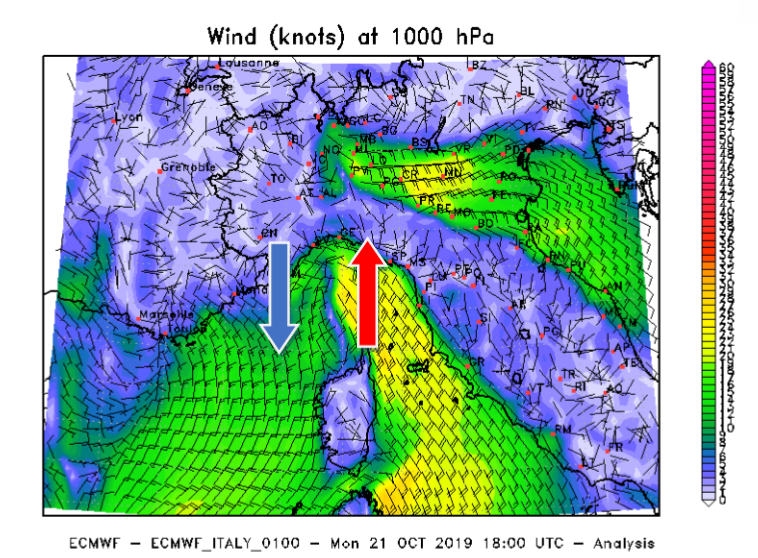

Carta con i vettori di velocità (scala a colori) e direzione del vento

a 1000 hPa, ovvero praticamente al livello del mare, alle h 18 UTC del

21 ottobre 2019: di fronte alle coste genovesi si realizza la

convergenza tra lo scirocco caldo-umido in risalita dal Tirreno e

correnti settentrionali, elemento che favorisce l'innesco di intensi

moti verticali dell'aria e la genesi di celle temporalesche

autorigeneranti che dalla Liguria si protendono per diverse ore sul

versante alessandrino dell'Appennino (dal

rapporto d'evento di ARPA Piemonte).

Centro di

scroscio dell'evento è il paese di Gavi (AL), che in 12 ore

riceve ben 428 mm di pioggia, un primato di intensità per

l'intera

rete di stazioni meteorologiche in telemisura del Piemonte (oggi

gestita da ARPA),

attive in molti casi dalla fine degli Anni Ottanta (si veda tuttavia,

più avanti, il confronto con l'episodio del 13 agosto 1935).

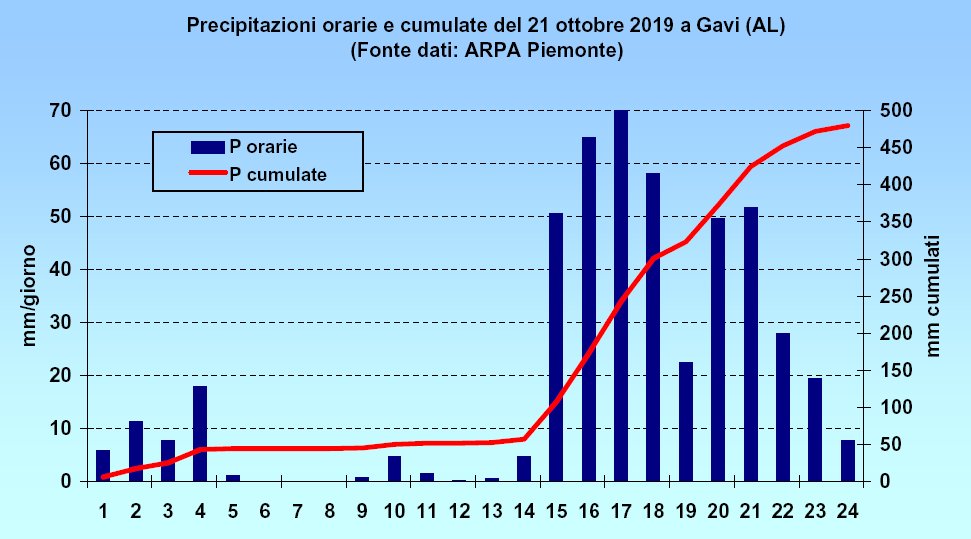

Precipitazioni orarie

e cumulate del 21 ottobre 2019 a Gavi (AL): il nubifragio,

di estrema violenza, si accanisce tra pomeriggio e sera scaricando

fino a 70 mm d'acqua in un'ora, 193 mm in 3 ore, 317 mm in 6 ore e 428

mm in 12 ore.

In 12 ore è l'intensità più elevata nella banca dati delle stazioni

automatiche installate in Piemonte a partire dal 1988 (precisiamo

tuttavia che la stazione ARPA Piemonte di Gavi è attiva dal 2001).

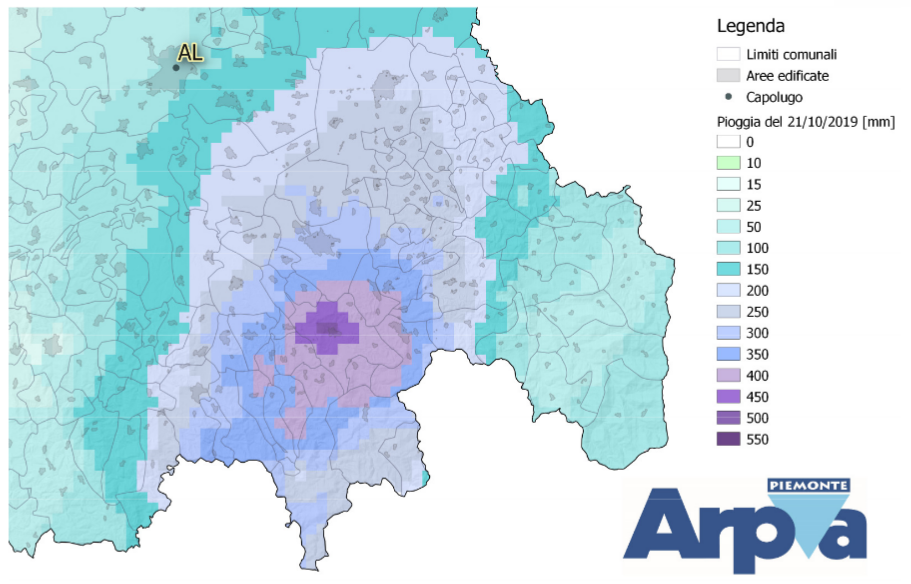

Carta delle

precipitazioni (isoiete) del 21 ottobre 2019 nell'Alessandrino: si

nota il nucleo di particolare intensità (oltre 400 mm) su Gavi e

dintorni

(dal

rapporto d'evento di ARPA Piemonte).

.

Anche nell'intera sequenza di giorni dal 18 al 22 ottobre 2019 Gavi

mantiene il primato di quantità, con totale di 571 mm d'acqua,

seguito da:

Rossiglione (GE)

551 mm

Lago di Lavagnina (AL) 517 mm

Arquata Scrivia (AL)

472 mm

Bosio-Bric Castellaro (AL) 439 mm

Piampaludo (SV)

426 mm

L'evento, descritto anche in un

rapporto preliminare di ARPA Piemonte, colpisce con modalità

analoghe, ma con intensità ancora superiore, le stesse zone già

funestate dal nubifragio del

13 ottobre 2014, spingendosi in

entrambi i casi verso Nord fin sulle colline del Tortonese.

Lungo il corso dell'Orba si

propaga una piena straordinaria, con deflusso massimo al colmo

valutato in 2700-2800 m3/s a Casal Cermelli, che a sua

volta alimenta l'ingrossamento del Bormida fino a 3000 m3/s

ad Alessandria, valori più elevati nelle rispettive serie dal 2003 e

dal 2000 (idrometri automatici con misure di livello e relative scale

delle portate), con diffusi straripamenti e inondazioni.

Due immagini del

ponte sul Rio Arbaro a Castelletto d'Orba, a seguito dell'imponente

piena del 21 ottobre 2019 (in alto) e durante l'analogo episodio del 13 ottobre

2014 (qui sopra): in entrambi i casi il ponte ha rappresentato un ostacolo al

deflusso, favorendo l'accumulo di detriti (tronchi e vetture) che

hanno amplificato la gravità dell'esondazione nel centro abitato.

EVENTO ROVINOSO, MA ANDO' ANCORA PEGGIO NEL 1977 E NEL 1935

Per quanto dannoso, complessivamente

l'evento del 2019 lascia insuperato, per gravità degli effetti e

numero di vittime (15 tra basso Piemonte e Liguria), l'episodio del

7 ottobre 1977, tra i più gravosi in un secolo e mezzo nel bacino

dell'Orba.

L'alluvione del 1977 fu scatenata da piogge in 24 ore fino a 396 mm a

Ortiglieto (all'epoca la rete pluviometrica dell'Ufficio

Idrografico del Po, seppur fitta, era meno capillare di quella odierna

dell'ARPA, la stazione di Gavi in quell'anno non era operativa, e

valori di precipitazione superiori potrebbero essere stati raggiunti

localmente).

Colamenti

superficiali di fango (soil slip) sotto il forte di Gavi a seguito dei

violenti rovesci del 21 ottobre 2019: i fenomeni si sono riproposti in

numero e distribuzione analoga nelle stesse zone già interessate il 7

ottobre 1977, sebbene con distruzioni stavolta più contenute

nell'abitato, e senza vittime

(foto scattata il 22 ottobre 2019 da Matteo Gastaldo, uno dei tre

vigili del fuoco rimasti uccisi pochi giorni dopo, il 5 novembre,

nell'esplosione

di un edificio incendiato a Quargnento, Alessandria).

Vigneto travolto da

un soil slip a Gavi il 21 ottobre 2019 (da pagina FB

Gavi972).

Merita citazione anche la catastrofica alluvione dell'Orba del 13

agosto 1935, cui contribuì in gran parte il

crollo della diga di

Molare durante uno storico nubifragio da 554 mm in 8 ore

alla centrale idroelettrica di Lavagnina. Si trattò della più violenta

pioggia mai registrata in Piemonte comprendendo anche le serie

pluviometriche storiche antecedenti l'introduzione delle recenti

stazioni automatiche, e probabilmente la sola, tra quelle note, ad

aver superato l'episodio del 21 ottobre 2019 a Gavi.

Le vittime del disastro, accuratamente ricostruito e descritto

nel libro

"Storia della diga di Molare", furono 111, di cui 97 nel

solo comune di Ovada.

ALTRE PIOGGE STRAORDINARIE NEL NOVEMBRE 2019:

OLTRE 1000 MM IN POCO PIU' DI UN MESE,

UN RECORD DA OLTRE UN SECOLO

Tempo frequentemente piovoso ha

caratterizzato anche il

successivo mese di novembre 2019, in cui hanno spiccato in

particolare le piogge intense del giorno 19 e del 22-24 (nuova

alluvione nel bacino del Bormida).

Gli episodi piovosi dell'autunno 2019

sull'Appennino al confine tra Alessandrino, Savonese e Genovesato

assumono caratteristiche record a scala secolare soprattutto su un

lungo intervallo di giorni.

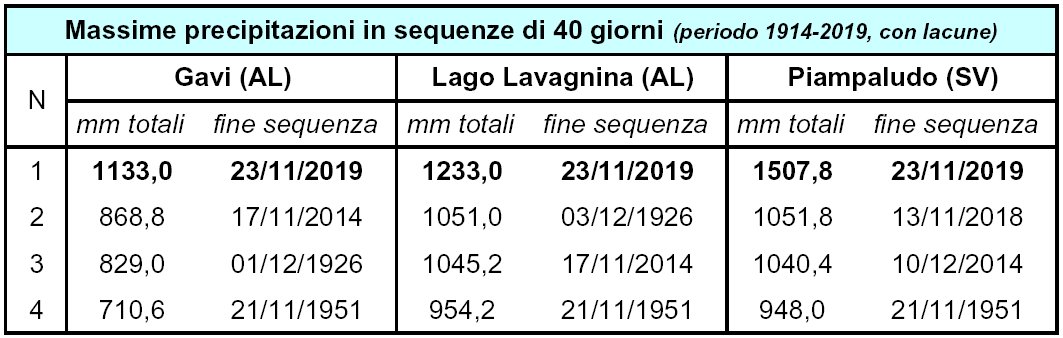

Infatti, analizzando tutte le

possibili sequenze di 40 giorni consecutivi nelle serie

pluviometriche di Gavi, Lago Lavagnina e Piampaludo (tutte con inizio

nel 1914, anche se purtroppo con varie lacune), i totali del

periodo 15 ottobre - 23 novembre 2019 sono i più elevati, superando

anche i casi degli autunni 1926 e 1951, pure responsabili di gravi

alluvioni nel bacino del Po.

Ecco in tabella le prime 4 posizioni con le quantità cumulate e il

giorno di fine sequenza.

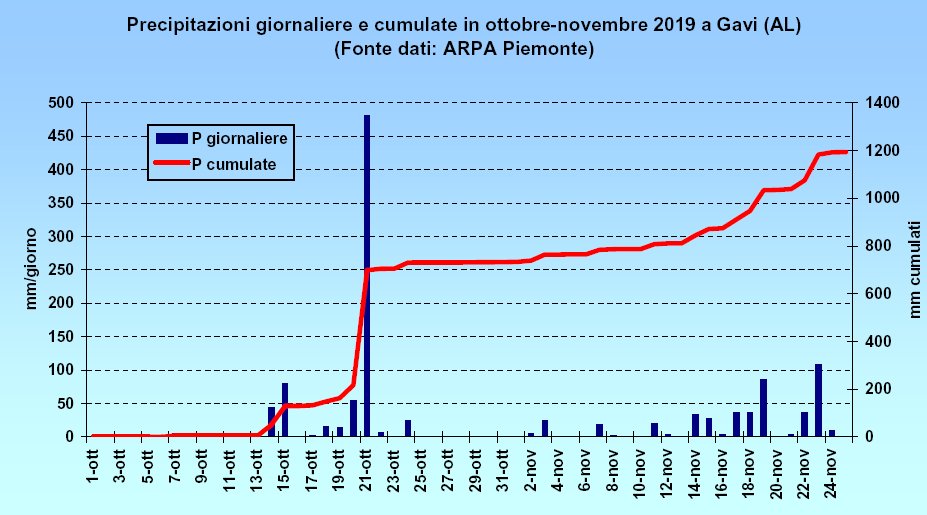

Precipitazioni

giornaliere e cumulate a Gavi (AL) dal 1° ottobre al 25 novembre 2019:

spicca il valore eccezionale di 481,4 mm del 21 ottobre, ma

straordinario è pure il totale di 1187 mm registrato in poco più di un

mese (tra il 14 ottobre e il 24 novembre, 26 giorni con almeno 1 mm di

precipitazione su 42).

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|