|

A metà aprile 2025 l'Italia è stata interessata da un intenso

episodio sciroccale - legato all'approfondirsi della depressione "Hans"

sul Golfo Ligure - che tra la sera di martedì 15 e giovedì 17 ha

prodotto le precipitazioni più copiose al Nord-Ovest e in particolare

a ridosso dei rilievi dal Torinese all'Ossola, dove hanno

assunto carattere eccezionale soprattutto per il mese di aprile,

determinando notevoli piene fluviali, inondazioni e dissesti.

17 aprile 2025: estese inondazioni

dovute allo straripamento del fiume Sesia alla periferia Sud di

Vercelli. Sullo sfondo sono visibili l'autostrada A26

Voltri-Gravellona Toce, e parte della città (ripresa da drone,

cortesia

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia).

Imponenti quantità d'acqua, fin oltre 400-500 mm sui rilievi tra

alto Canavese, bassa Valle d’Aosta e Biellese-Sesia-Ossola (talora

da record su intervalli di 1-2 giorni) hanno determinato gravosi

effetti sul territorio, con grandi piene dei corsi d'acqua -

soprattutto del Po e suoi affluenti in sinistra da Torino al Casalese

(Dora Riparia, Stura di Lanzo, Malone, Orco, Dora Baltea, Cervo-Sesia),

ma in parte anche del Belbo e dei due rami del Bormida; diffusi

straripamenti e inondazioni, frane e colate detritiche su viabilità e

abitati di collina e montagna, delineando un evento di alluvioni e

dissesti tra i più notevoli per entità ed estensione in queste zone

nel periodo successivo alla storica alluvione dell'ottobre 2000.

A valle dell'Alessandrino e del Pavese la piena del Po, pur

laminandosi grazie ai minori contributi degli affluenti nel basso

corso del fiume, ha mantenuto pur sempre caratteri di tutto rispetto,

inondando le zone golenali nei giorni intorno alla Pasqua.

Il pericolo di grandi piene fluviali e dissesti era

stato correttamente segnalato 24-48 ore prima dai centri

funzionali di

Piemonte e

Valle d'Aosta tramite un'allerta arancione su gran parte

del territorio,

evoluta a rossa per fenomeni idrogeologici per il giorno 17

aprile nei settori montani piemontesi dalla Val Sangone alla Val

Sesia (consulta la

piattaforma Meteo3R di allertamento comune per le regioni Valle

d'Aosta, Piemonte e Liguria).

Analisi meteorologica: sbarramento orografico da scirocco,

intensificato dalla depressione "Hans" sul Golfo Ligure

L'intenso

episodio perturbato

che ha raggiunto il suo apice al Nord-Ovest italiano tra il 16 e il 17

aprile 2025 ha avuto una fase preparatoria nei giorni

precedenti, dapprima con una matrice prevalentemente atlantica e

fenomeni modesti, in seguito con una componente mediterranea che ha

acuito l’apporto di aria umida verso il Sud delle Alpi con

l’attivazione di fenomeni molto intensi.

Dopo una parentesi anticiclonica che il 10-11 aprile 2025 aveva

portato tempo in gran parte soleggiate e temperature in aumento fin

oltre 20 °C in Valpadana, una struttura depressionaria si estende

gradualmente a tutto l'Ovest europeo indirizzando anche verso le

regioni nord-occidentali italiane un flusso di aria più umida da

Sud-Ovest. I primi annuvolamenti irregolari interessano la giornata di

sabato 12 aprile con alcuni piovaschi in transito. Anche

domenica 13 aprile la nuvolosità è estesa, ma le precipitazioni

si presentano ancora discontinue, e concentrate per lo più sul Nord

del Piemonte.

Solo da lunedì 14 aprile prende il via l’estensione delle

piogge, con l’inizio della fase mediterranea dell’evento

perturbato. Con l’ampliarsi del sistema depressionario e

l’approfondimento della saccatura dall’Islanda al Mediterraneo

occidentale comincia infatti ad accentuarsi il richiamo umido

meridionale verso il Sud delle Alpi, e un primo sistema frontale si

sviluppa dal Nord dell’Algeria alle Alpi occidentali, preceduto da una

risalita di polvere sahariana che invade gradualmente i cieli

soprattutto del Centro-Sud Italia, in associazione a una massa d’aria

caldo-umida. Questo primo passaggio frontale è seguito da alcune

schiarite martedì 15 aprile, ma l’intervallo è poco duraturo.

La discesa della massa d’aria fredda in seno alla saccatura protesa

dal Nord Atlantico al Mediterraneo occidentale continua infatti ad

alimentare l’avvezione umida verso le regioni alpine con correnti in

quota dapprima da Sud, poi da Sud-Est, e nel contempo contribuisce ad

alimentare il calo della pressione atmosferica in superficie tra le

Baleari, la Sardegna e il Mar Ligure.

Da questa ciclogenesi secondaria si formerà il minimo di pressione

denominato “Hans” dal servizio meteorologico nazionale italiano

nell'ambito del nuovo

sistema di nomenclatura delle burrasche Eumetnet (lista di nomi

afferenti ai Paesi del Central Mediterranean Group), vortice

responsabile della fase più acuta delle precipitazioni.

Nel corso di 24 ore, tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile,

la pressione al suolo tra le coste della Liguria di Ponente e la Costa

Azzurra scende da 1008-1010 hPa a 991 hPa, con una ciclogenesi

quasi “esplosiva” che attiverà forti venti orientali dall’alto

Adriatico verso il Piemonte occidentale. Il profondo minimo di

pressione del ciclone “Hans” si posiziona tra la Costa Azzurra, il

Mar Ligure e la Corsica nelle prime ore di giovedì 17 determinando

piogge molto intense sui settori più esposti allo sbarramento

orografico (stau) da Est e da Sud-Est alle quote medio-basse.

Carta di analisi della pressione

atmosferica (linee isobare nere) e del tempo osservato in superficie,

e altezza del geopotenziale al livello di 500 hPa (tratteggi rossi),

ore 04 UTC del 17 aprile 2025 (le 6 locali in Italia). Si nota la

marcata saccatura in quota e, in superficie, la vigorosa depressione "Hans"

localizzata sul mare di fronte alla Costa Azzurra e alla Riviera

ligure di Ponente (fonte:

MétéoCentre).

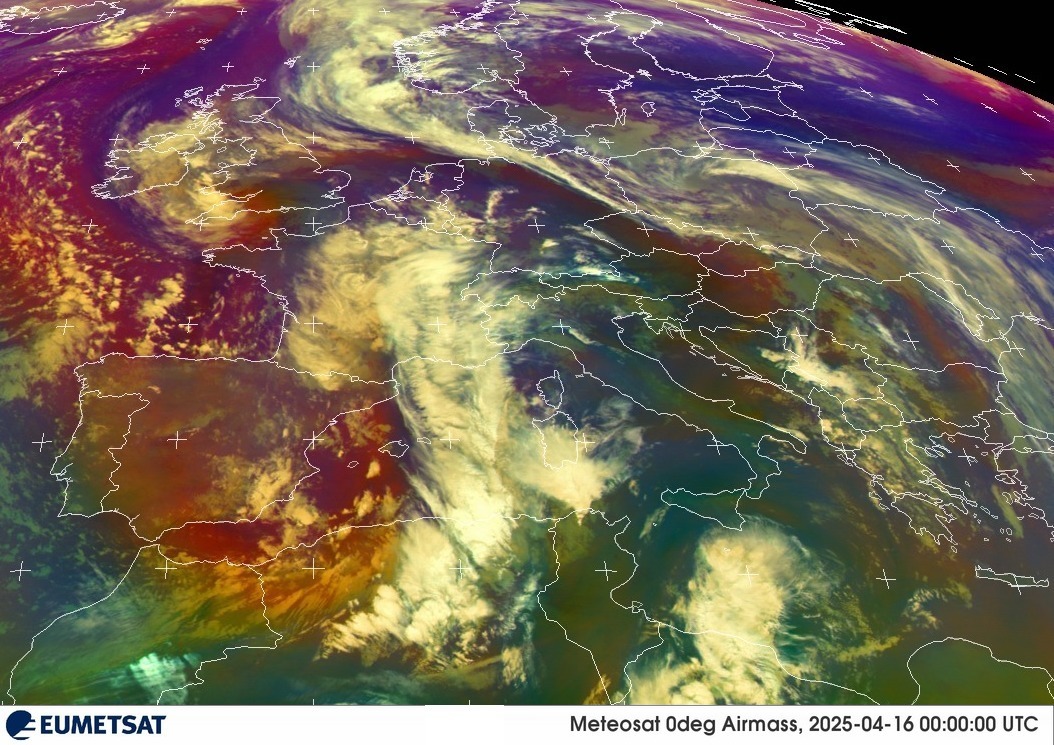

Nell'immagine satellitare MSG

(canale Airmass) delle h 00 UTC del 16 aprile 2025, nella fase

iniziale dell'evento perturbato, si notano i corpi nuvolosi estendersi

dall'Algeria alle Alpi occidentali, sospinti da un flusso di venti da

Sud-Sud-Est. Ventiquattro ore più tardi la depressione "Hans" è in

formazione intorno al Golfo Ligure, le masse nuvolose tendono a

spiraleggiare intorno al suo minimo di pressione, e i venti a

orientarsi da Est-Sud-Est in bassa troposfera, intensificando le

precipitazioni da sbarramento orografico a ridosso dei rilievi tra

Torinese, bassa Valle d'Aosta e Biellese-Sesia (fonte:

Eumetsat).

I nuclei di precipitazioni più intensi interessano

dapprima (16 aprile) i settori più esposti allo sbarramento da Sud e

Sud-Est quindi tutta la fascia alpina e pedemontana dalle Valli di

Lanzo al Verbano, compresi i settori sudalpini svizzeri dal Vallese al

Ticino occidentale, con limite delle nevicate che - per effetto delle

correnti miti - risale oltre i 2000-2200 m (talora 2500 m nella notte

tra il 15 e il 16 aprile).

La formazione di "Hans" accentua poi lo sbarramento delle correnti

in rotazione da Est, con precipitazioni in intensificazione anche

a ridosso dei rilievi più meridionali del Torinese, dal Pinerolese

alla Val Susa; il "retour d'Est" investe con forti precipitazioni

anche le alte vallate francesi e, di nuovo, il Vallese. Oltralpe

l'avvicinamento di un fronte freddo poco strutturato porta un

calo delle temperature in quota, che interessa solo marginalmente i

settori italiani di confine, mentre sul versante italiano prevale

ancora l'afflusso di correnti decisamente miti dal Mediterraneo.

Tuttavia, l'intensità delle precipitazioni è tale da provocare

all'interno delle vallate un deciso raffreddamento tra notte e mattino

del 17 aprile con la formazione di uno strato omotermo spesso

almeno 1000 m (talora fino a 1300-1500 m) al di sotto dello zero

termico: il limite delle nevicate scende a 800-1000 m nelle valli del

Torinese, ma perfino a 500 m in Valle d'Aosta e, oltralpe, tra

Maurienne e Savoia e nel Vallese, delineando un "effetto-valle" da

manuale di meteorologia... (leggi

l'analisi di MeteoSvizzera sul limite delle nevicate di questo

evento). Laddove le precipitazioni si sono presentate meno intense,

per esempio nelle valli del Monviso, il limite pioggia-neve è rimasto

decisamente più elevato, oltre i 1500-1800 m.

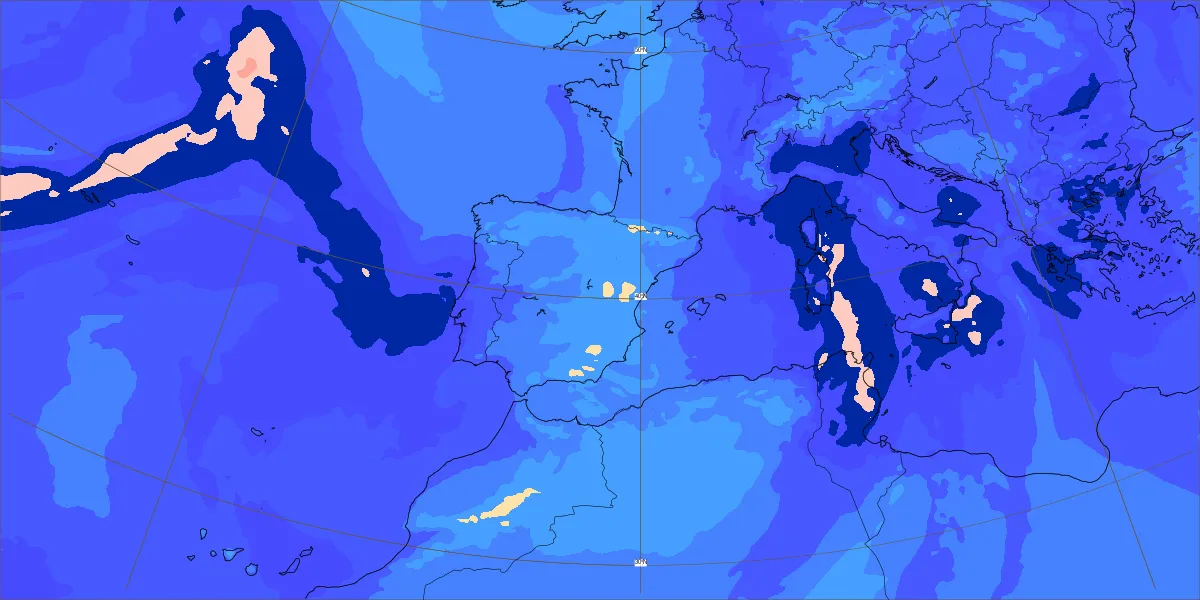

L'imponente avvezione di aria umida verso il Nord-Ovest italiano è

evidente dalle carte dell'acqua precipitabile dell'intera

colonna atmosferica, ovvero della quantità di pioggia che si

produrrebbe idealmente se tutto il vapor d'acqua presente condensasse

e precipitasse istantaneamente. Il 16 aprile - quando la vasta e

profonda saccatura raggiunge la sua massima estensione spingendosi dal

Nord Atlantico fino al Nord Africa, e il flusso di Scirocco sul suo

fianco orientale tocca la massima intensità - masse d'aria molto

umida risalgono il Mediterraneo fino alle Alpi. Lungo una fascia

stretta e lunga che si estende

per circa 800 km dalle coste della Tunisia fino al Nord della Sardegna

il contenuto di acqua precipitabile della colonna atmosferica

raggiunge i 30-35 mm, valori non estremi, tuttavia notevoli, in

una configurazione simile a quella di un

atmospheric river di breve

durata. Le masse d'aria estremamente umida confluiscono poi nel minimo

"Hans" e vengono convogliate

con correnti tra Est e Sud-Est dal Mar Ligure e dalla Pianura Padana

verso le regioni nord-occidentali italiane.

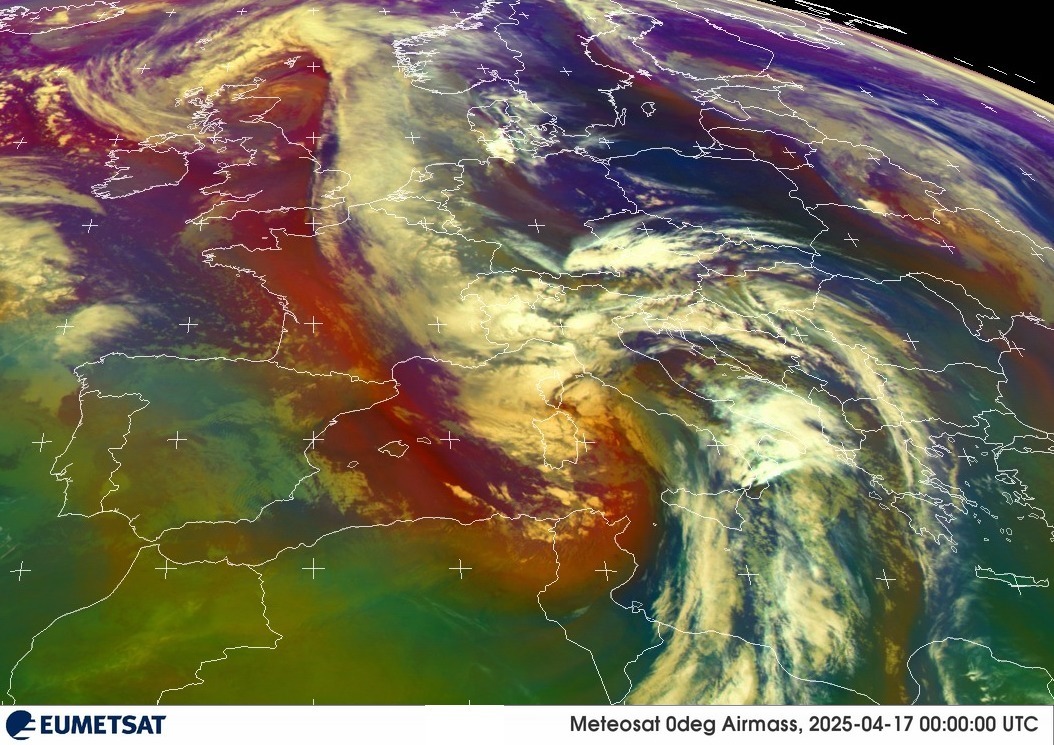

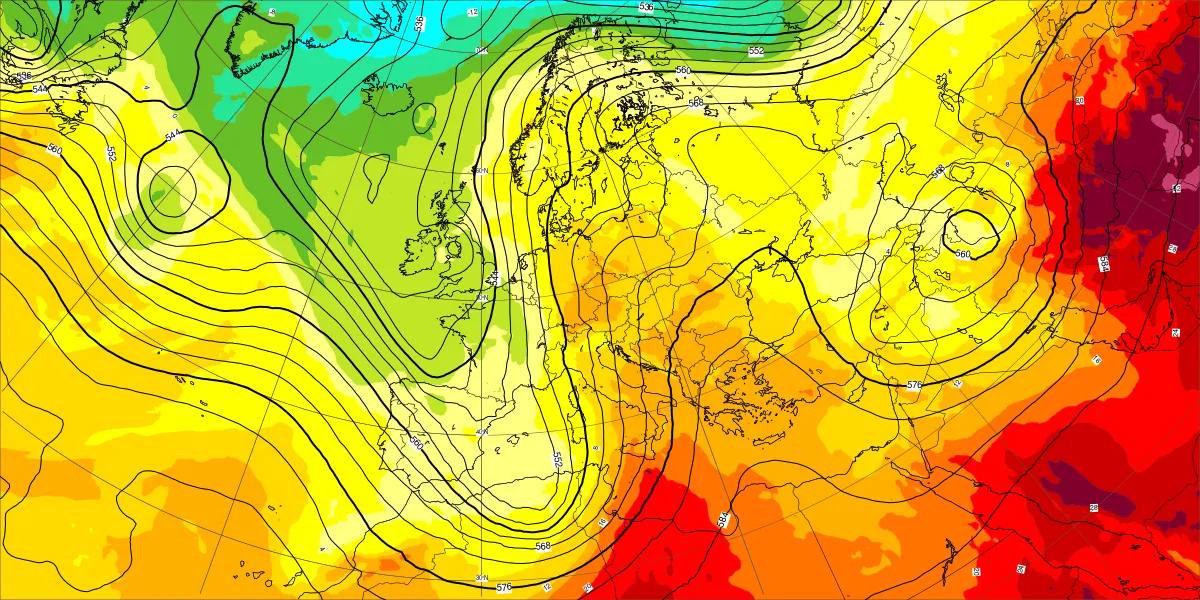

Altezza di geopotenziale (linee

continue) al livello isobarico di 500 hPa e temperatura (ombreggiatura

colorata) al livello isobarico di 850 hPa alle ore 12 UTC del 16

aprile 2025, modello ECMWF-IFS (run h 12 UTC del 16 aprile). Tra la

profonda saccatura che si estende in quota dal Nord Atlantico fin

sulle coste del Nord Africa e un promontorio di alta pressione più a

Est, si instaura un marcato gradiente di pressione con forti correnti

meridionali (tra S e SE) che trasportano aria mite e molto umida lungo

tutto il Tirreno fino al Nord-Ovest italiano.

Carta del contenuto di acqua

precipitabile in tutta la colonna atmosferica alle ore 12 UTC del 16

aprile 2025 (modello ECMWF-IFS, run h 12 UTC dello stesso giorno).

La massiccia avvezione di aria molto umida in risalita lungo il

Tirreno, richiamata dalla profonda saccatura che dal Nord Atlantico si

spinge fin sul Nord Africa, è evidente da questo parametro che esprime

la quantità di pioggia che si otterrebbe se il contenuto totale di

vapor d'acqua dell'intera colonna atmosferica condensasse e

precipitasse istantaneamente. E' presente una fascia stretta e lunga

che si estende per circa 800 km dalle coste della Tunisia al Nord

della Sardegna con valori di acqua precipitabile di 30-35 mm (nuclei

di colore rosa nella carta), notevoli anche se non estremi, che per

entità e configurazione possono ricordare un atmospheric river, anche

se di breve durata.

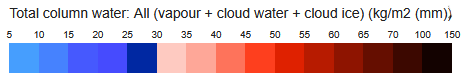

Carta del contenuto di acqua precipitabile in tutta la colonna

atmosferica alle ore 12 UTC del 17 aprile 2025 (modello ECMWF-IFS, run

h 12 UTC dello stesso giorno).

Con la formazione del minimo di pressione "Hans" tra la Liguria e la

Costa Azzurra, l'aria molto umida viene avvettata sul Mar Ligure e,

con correnti da Est lungo la Pianura Padana, fin sull'Italia

nord-occidentale, scaricando ingenti precipitazioni sui settori che

offrono il massimo sbarramento alle correnti tra Sud e Sud-Est

(rilievi dalle Valli di Lanzo al Verbano) ed Est (rilievi dal

Pinerolese alla bassa Valle di Susa).

Precipitazioni eccezionali su 1-2 giorni

soprattutto per il mese di aprile, fin oltre 500 mm

Secondo le reti di misura dei

centri funzionali del

Piemonte e della

Valle d’Aosta, la soglia di 100 mm di precipitazione

in 48 ore (mercoledì 16 e giovedì 17) è stata superata su circa due

terzi del territorio, lasciando fuori solo l’alta Val Susa, la zona

che va da Torino-città verso, Saluzzo Cuneo e le valli tra il Monviso e il Col

di Tenda, nonché l'estremo Piemonte sud-orientale. Le quantità d’acqua più

imponenti, fin oltre 400-500 mm, si sono riversate sui rilievi

tra

l’alto Canavese, la bassa Valle d’Aosta e il Biellese-Sesia-Ossola.

Secondariamente, oltre 150-200 mm si segnalano su alcune località

dell'Appennino Ligure e Alessandrino (Monte Settepani, Ponzone).

Ecco i totali d'evento più significativi su tre giorni

(15-17 aprile), considerando

dunque anche gli apporti non trascurabili di martedì 15 (dati

Arpa Piemonte,

salvo Lillianes, stazione del

Centro

Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta):

Gressoney-St-Jean - Lago Seebna (Valle del Lys, Aosta): 643,3

mm (*)

Trivero-Camparient (Val Sessera, Biella):

570,6 mm

Lillianes-Granges (Valle del Lys, Aosta): 567,2 mm

Boccioleto (Val Sesia, Vercelli):

565,0 mm

Santuario di Oropa (Biella):

509,5 mm

Carcoforo (Val Sesia, Vercelli): 473,4 mm

Corio-Pian Audi (Val Malone, Torino): 465,9 mm

Valstrona-Sambughetto (VCO): 462,2 mm

Andrate-Alpe Pinalba (rilievi tra Ivrea e Biella): 460,4 mm

Montecrestese-Lago Larecchio (Valle Isorno, VCO):

458,4 mm

(*) dato rilevato da un pluviometro a pesata (OTT) e

preliminarmente validato dal Centro Funzionale della Regione Autonoma

Valle d'Aosta; il totale include anche gli apporti del 18 aprile in

quanto parte delle precipitazioni dell'evento è stata rilevata

dall'apparecchio e pesata con qualche ora di ritardo. Si tratta di uno

strumento più affidabile per la misura delle precipitazioni in alta

montagna (il Lago Seebna si trova a quota 2270 m, in sinistra

orografica della Valle del Lys e a breve distanza dal bacino

piemontese del Sesia), soprattutto quelle invernali, poiché permette

di ovviare alla problematica misura dell'equivalente in acqua delle

nevicate (pesando la precipitazione, non importa se questa sia caduta

allo stato liquido o solido). Tuttavia, agli estremi superiori del

campo di misura come in questo caso, il dato potrebbe aver sofferto di

una moderata sottostima, confermando a maggior ragione le

caratteristiche di eccezionalità dell'evento nella zona.

Si tratta di quantità più che doppie o triple rispetto alla norma di aprile,

concentrate in soli tre giorni,

ed equivalenti a una frazione compresa tra un terzo e un quarto della precipitazione media annua.

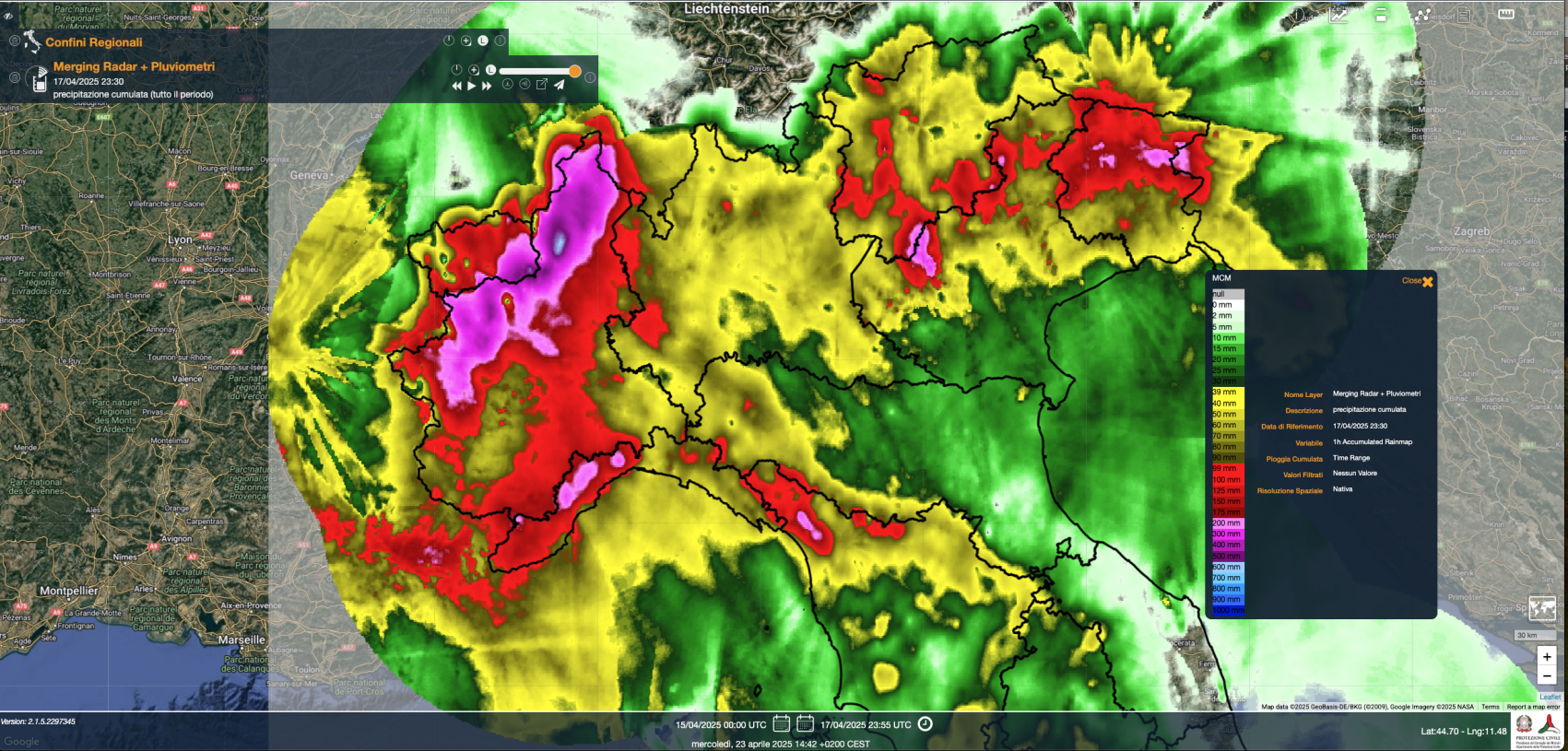

Carta delle precipitazioni (clicca

sopra per ingrandirla) totalizzate nei tre giorni dal 15 al 17 aprile

2025 al Centro-Nord Italia (integrazione tra rete dei pluviometri e

radar). In rosso i valori >100 mm, con varie gradazioni di porpora

quelli a partire da 200 mm. L'area più colpita dall'evento, con

apporti oltre 200 mm, va dalle valli Pinerolesi, alla Valle d'Aosta

sud-orientale, all'Ossola, e in parte coinvolge anche l'Appennino

Ligure nell'entroterra tra Savona e Genova. All'opposto, meno di 70 mm

sono caduti in varie località della pianura cuneese e

dell'Alessandrino sud-orientale. Colpiti, seppure in misura minore per

intensità ed estensione delle piogge, anche i rilievi del Nord-Est;

40-90 mm su gran parte delle restanti Alpi centro-orientali, mentre la

bassa Valpadana e soprattutto la Romagna sono rimaste sotto i 20-30 mm

(immagine tratta dalla piattaforma myDewetra del

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, cortesia

Fondazione

CIMA - Savona).

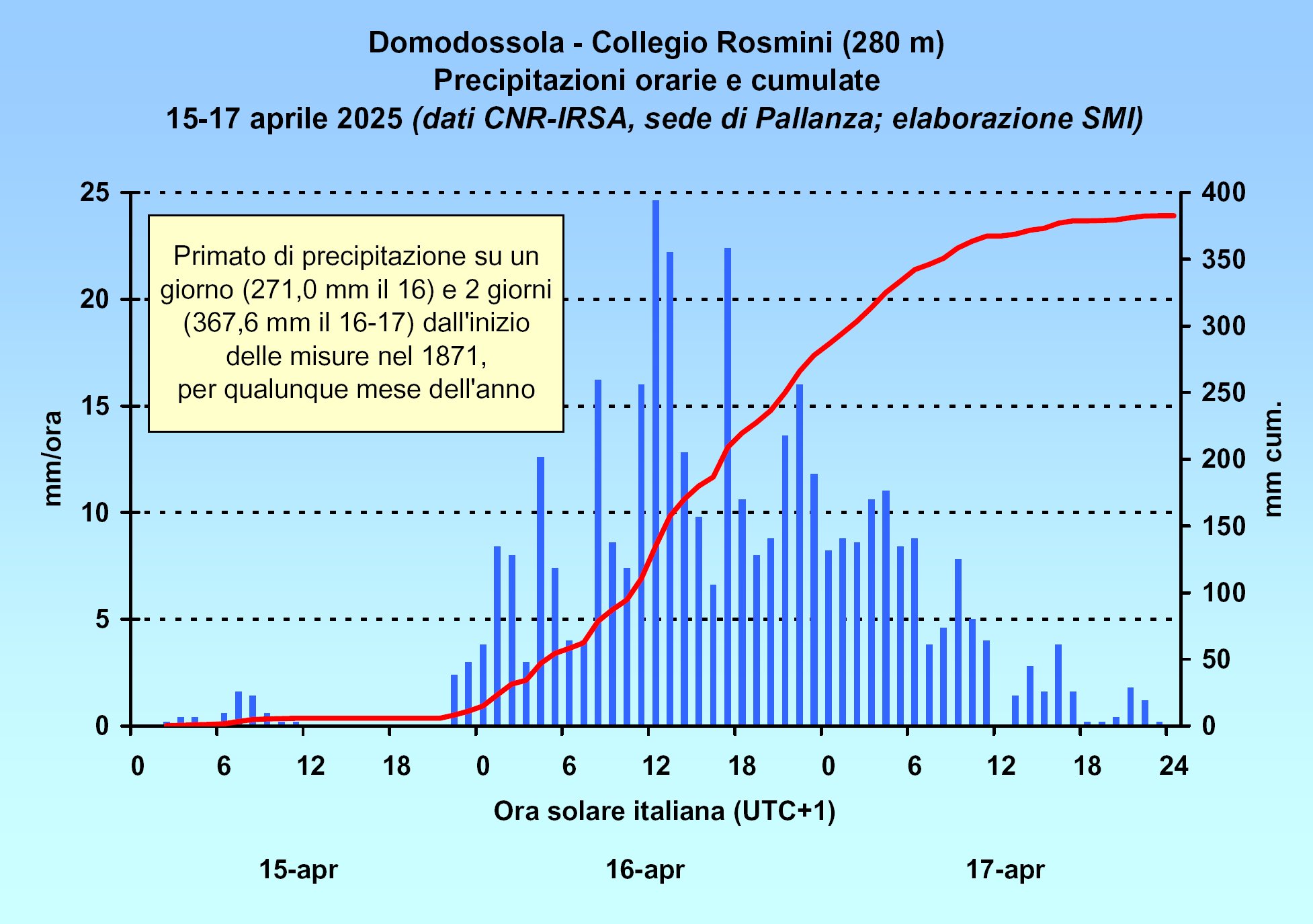

In

diversi casi - su serie di osservazione di oltre un secolo - non aveva

mai piovuto tanto in 1 e/o 2 giorni ad aprile, o perfino in qualunque mese

dell’anno come nel caso di Domodossola. Riportiamo a titolo di

esempio alcuni record, senza pretesa di esaustività e in attesa di

indagini più estese.

Domodossola - Collegio Rosmini

(dati

CNR-IRSA, Pallanza)

271,0 mm il 16 aprile: primato 1 g per aprile e assoluto, serie

dal 1871

(precedenti 1 giorno: 174,0 mm il 30 aprile 1977 e 247,6 mm il 25

agosto 1987);

367,6 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile e assoluto,

serie dal 1871

(precedenti 2 giorni: 260,0 mm il 29-30 aprile 1977, 343,0 mm il 2-3

novembre 1868).

La stazione

Arpa Piemonte

di Domodossola-Nosere, circa 1,5 km a Sud-Est del Collegio Rosmini, ha registrato valori ancora superiori (317,7 mm

il 16 aprile, 410,5 mm il 16-17 e 440,1 mm il 15-16-17), confermando a

maggior ragione i record secolari.

Il valore misurato dal pluviometro del Collegio Rosmini è d'altronde

pienamente confermato dai volumi d'acqua raccolti dagli adiacenti

rilevatori di deposizione secca e umida e analizzati nei laboratori

del

CNR-IRSA a Verbania-Pallanza.

Oropa - Santuario

(dati Arpa

Piemonte, confronto con serie storica osservatorio)

308,2 mm il 16 aprile: primato 1 g per aprile, serie dal

1913

(precedente 1 giorno: 240,0 mm il 30 aprile 1977);

476,4 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile, serie dal

1913

(precedente 2 giorni: 370,6 mm il 29-30 aprile 1977).

Gressoney-D'Ejola

(dati Centro

Funzionale VdA, confronto con serie osservatorio)

110,2 mm il 16 aprile: primato 1 g per aprile, serie dal

1927

(precedente 1 giorno: 92,7 mm il 13 aprile 1989);

204,0 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile, serie dal

1927

(precedente 2 giorni: 142,7 mm il 16-17 aprile 1948).

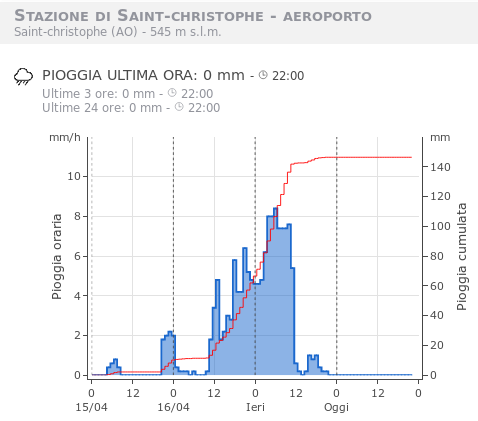

Aosta-aeroporto Saint-Christophe

(dati

Centro

Funzionale VdA, confronto con serie storica Aosta-città +

aeroporto)

135,8 mm il 16-17 aprile: primato 2 gg per aprile,

serie dal 1891

(precedente 2 giorni: 133,0 mm il 24-25 aprile 1926).

Dopo che già da domenica 13 aprile 2025 si susseguivano

fasi piovose a intermittenza, soprattutto sull'alto Piemonte le

precipitazioni dell'evento principale si sono mantenute senza

interruzione per circa 48 ore consecutive su gran parte delle

stazioni più colpite - ovvero dalla sera di martedì 15 aprile fino

alla sera del 17 o talora fino alle prime ore di venerdì 18 -

raggiungendo le massime intensità orarie (spesso >20-30 mm/h in

località di montagna) talora già nelle prime ore del 16 sull'alto

Piemonte (45,6 mm tra le h 05 e le 06 locali, UTC+2, a

Valstrona-Sambughetto, a monte di Omegna), più diffusamente tra il

pomeriggio del 16 e il mattino del 17 dall'Ossola al Pinerolese (50,8

mm a Oropa tra le h 18 e 19 locali del 16).

Fanno eccezione le località di collina tra Chivassese e Astigiano

settentrionale, interessate da un violento temporale responsabile di

gravi dissesti intorno al mezzogiorno di giovedì 17 aprile (a

Morasengo-Tonengo, 34,2 mm tra le 12 e le 13, e 51,8 mm tra le 12 e le

14 locali, UTC+2), quando nelle

altre zone l'evento pluviometrico volgeva al declino.

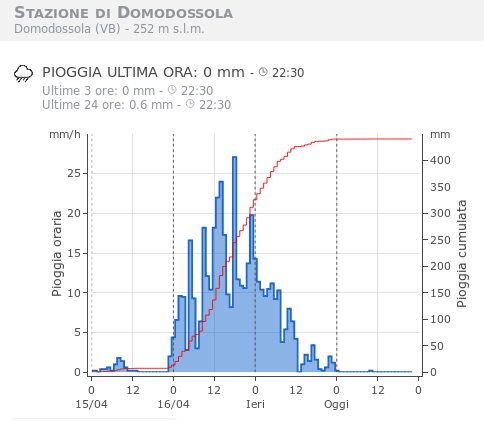

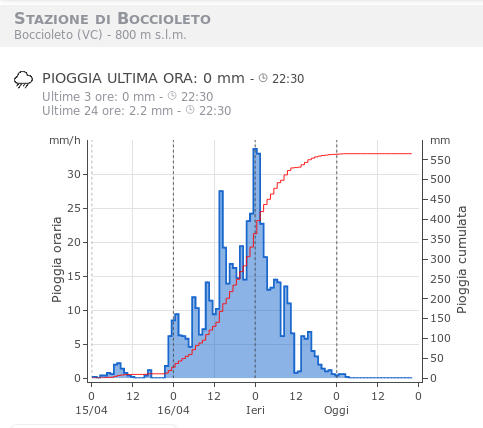

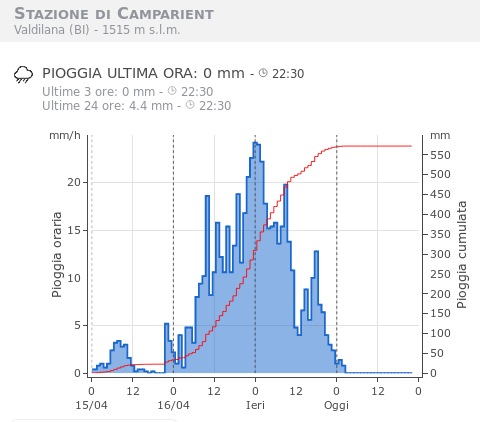

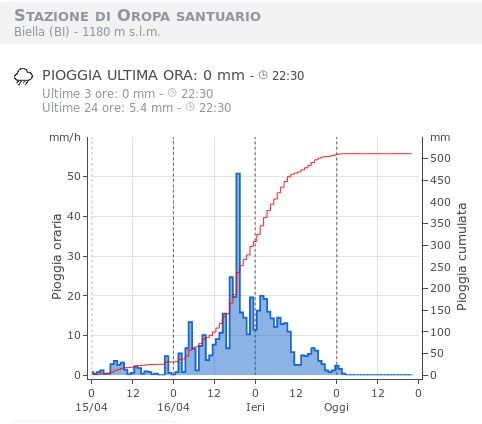

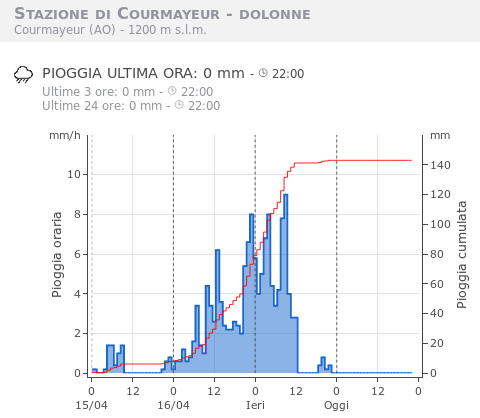

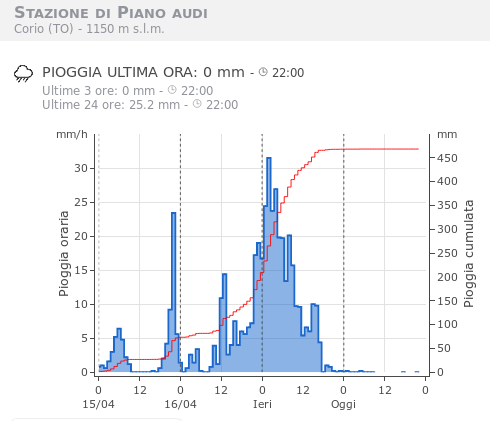

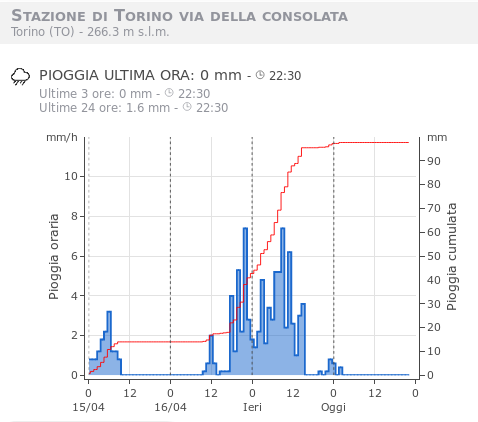

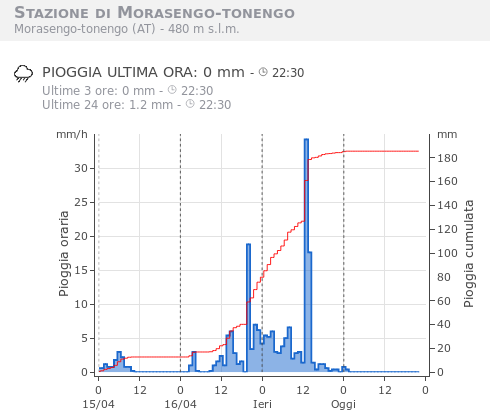

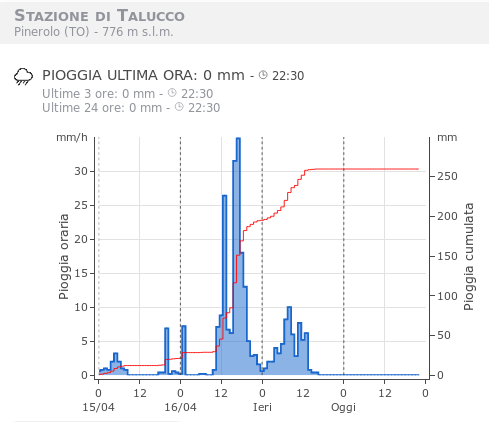

Precipitazioni orarie e cumulate dal

15 al 18 aprile 2025 in alcune località tra Piemonte e Valle d'Aosta

(grafici tratti dalla

app

Meteo3R). Le intensità più elevate (talora superiori a 30-50

mm/ora sulla fascia montana dal Torinese all'alto Piemonte) si sono

generalmente registrate tra il pomeriggio del 16 e il mattino del 17

aprile. Sulle

colline del Po tra Chivassese e Monferrato spiccano invece i violenti

scrosci avvenuti intorno al mezzogiorno del 17 su suoli già saturi

d'acqua per le precipitazioni precedenti, causa del rapido innesco di frane per fluidificazione

superficiale e della piena parossistica del Rio della Valle a Monteu

da Po (una vittima).

Pur non avendo ricevuto le

precipitazioni in assoluto più elevate dell'evento (spettanti ad altre

località più a Sud, tra Val Sesia, Biellese e bassa Valle del Lys, con

totali superiori a 500 mm in tre giorni), l'osservatorio meteorologico

di Domodossola - Collegio Rosmini,

nominato dalla WMO "stazione centenaria" e gestito dal

CNR-IRSA di Verbania-Pallanza, ha stabilito dei notevoli primati

di piovosità giornaliera non solo per aprile, ma per qualunque mese

dell'anno nella serie storica avviata nel lontano 1871. In 154 anni di

misure non aveva mai piovuto tanto sia in un giorno (271,0 mm il 16

aprile 2025), sia in due giorni (367,6 mm il 16-17), superando

ampiamente i precedenti record assoluti su tali durate

(rispettivamente 247,6 mm il 25 agosto 1987 e 343,0 mm il 2-3 novembre

1968, entrambi in occasione di gravi episodi alluvionali). Invece il

totale su tre giorni (382,6 mm il 15-16-17 aprile 2025) è rimasto

leggermente sotto al record storico di 388,0 mm dell'1-2-3 novembre

1968, superando tuttavia di gran lunga il precedente primato di 3

giorni relativo al solo mese di aprile (287,0 mm il 22-24 aprile

1934).

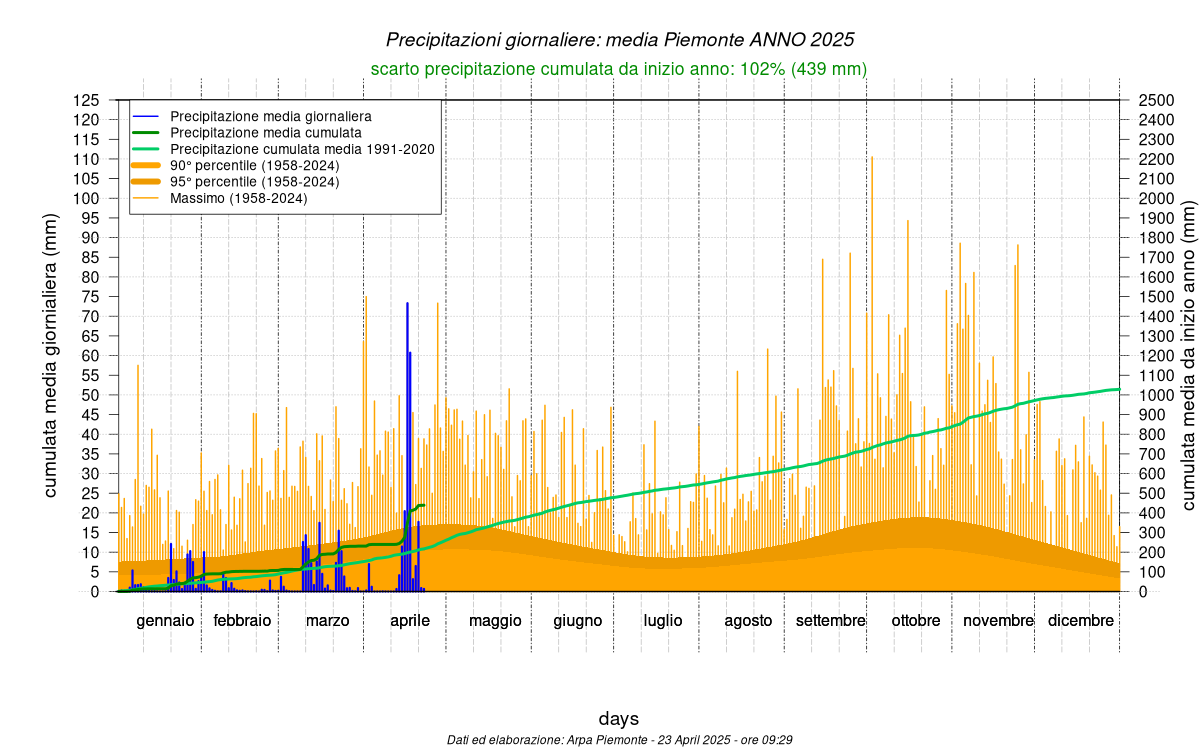

Secondo

l'analisi pluviometrica aggiornata in tempo reale da Arpa Piemonte,

dal 1° gennaio al 21 aprile 2025, a evento alluvionale

terminato, sull'insieme della regione sono caduti in media 439 mm

di pioggia e neve fusa, pari al doppio della quantità mediamente

attesa. Il 16 e 17 aprile 2025 si collocano inoltre nel gruppo dei

giorni più piovosi registrati in primavera dall'inizio della serie

pluviometrica regionalizzata nel 1958 (grafico qui sotto), simili solo

al caso del 31 marzo-1° aprile 1981.

Come anticipato sopra, durante l'evento il limite

pioggia-neve, inizialmente elevato e ben superiore a 2000 m, si è

abbassato in modo più evidente nelle valli alpine interne e soggette a

precipitazioni più intense, come in Valle d'Aosta, arrivando qui a

imbiancare temporaneamente perfino la città di Aosta (580 m) al

mattino di giovedì 17 aprile (6 cm di neve fresca).

La caduta delle precipitazioni parzialmente in forma nevosa ha

limitato i deflussi di piena dalle valli alpine, scongiurando effetti

sul territorio ancora peggiori, che si sarebbero realizzati se la

medesima perturbazione si fosse presentata a fine primavera o a inizio

autunno, stagioni peraltro più propense a sviluppare configurazioni

meteorologiche e rovesci intensi di questo tipo.

Circa 10 cm di neve molto bagnata e

pesante caduti tra notte e mattino di giovedì 17 aprile 2025 a Ceresole

Reale, Parco nazionale Gran Paradiso (foto Pierluigi Cullino), durante

la fase di temporaneo abbassamento del limite pioggia-neve dovuto

all'intensità della precipitazione ("effetto valle", ovvero

progressivo raffreddamento del volume d'aria racchiuso nella vallata a

causa della fusione di miliardi di fiocchi di neve, passaggio di stato

che sottrae calore all'ambiente circostante, ovvero all'aria).

Ceresole Reale, 17 aprile 2025:

valanga di neve umida in località Foiere, il cui deposito è giunto a

pochi metri dalla SP 50 per il Colle del Nivolet (foto

Pierluigi Cullino).

All'interno della Valle d'Aosta (e

in modo ancor più marcato oltralpe, nel Vallese), al mattino del 17

aprile 2025 la neve è scesa fino a fondovalle, imbiancando Aosta con

uno strato di 6 cm (rilievo eseguito da Giancarlo Cesti in periferia

Sud della città). Per trovare un evento nevoso così tardivo nel

capoluogo valdostano occorre tornare ai casi del 19 aprile 2014 (2 cm)

e del 20 aprile 2013 (2 cm). Solo 24-36 ore prima il limite

pioggia-neve si attestava ancora a 2200-2400 m, scendendo poi

rapidamente di quasi 2000 m! La caduta di neve in montagna (sebbene in

una prima fase solo ben al di sopra dei 2000 m) ha limitato un po' i

deflussi dalle valli alpine, scongiurando piene fluviali ancora più

imponenti che si sarebbero invece verificate se le stesse quantità di

precipitazione fossero cadute durante un episodio di inizio autunno,

con temperature più elevate.

Oltre i 2500 m, dove le

precipitazioni sono avvenute in forma nevosa durante tutto l'evento,

dal Gran Paradiso al Monte Rosa e all'Ossola sono caduti diffusamente

almeno 120-150 cm di neve fresca. Nella foto, lo storico

Istituto Scientifico Angelo Mosso, gestito dall'Università di

Torino presso il Col d'Olen (2901 m, alta Val Sesia, Monte Rosa),

appare semisepolto nel manto nevoso al ritorno delle schiarite venerdì

18 aprile 2025: la locale stazione meteorologica del

Servizio

Meteomont/Comando Truppe Alpine rileva 340 cm di neve al suolo, di

cui 140 cm di fresca (fonte immagine:

pagina Facebook Rifugi Monte Rosa).

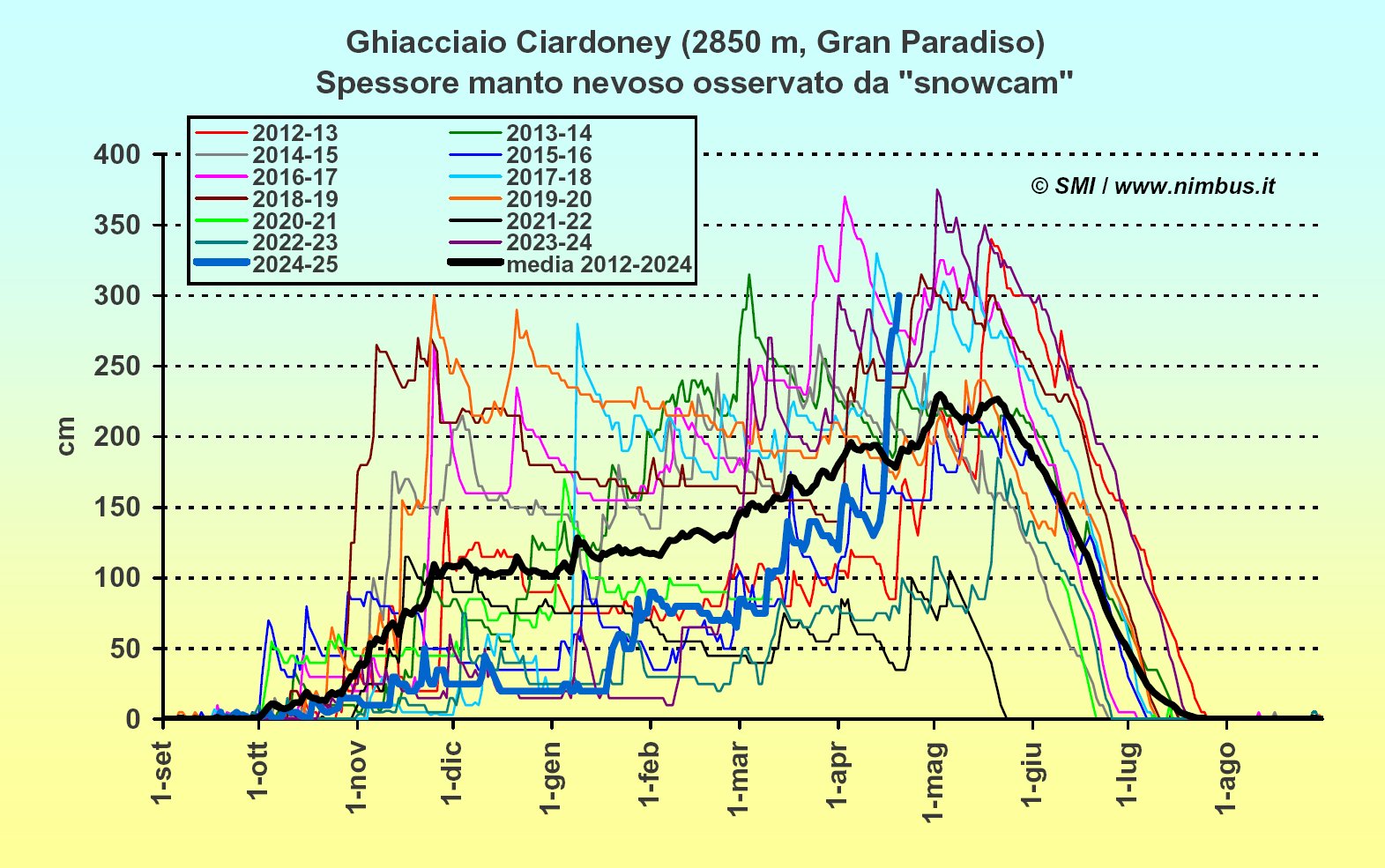

Altezza della neve totale al suolo

alla

stazione meteorologica del Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso)

nelle stagioni nevose dalla 2012-13 all'attuale (linea azzurra

spessa). Dopo un inverno dall'innevamento piuttosto magro, le

precipitazioni di marzo-inizio aprile 2025 hanno riavvicinato lo

spessore nevoso alla media (linea nera spessa), poi ampiamente

superata con l'evento di metà aprile. Al mattino del giorno 18 il

manto era spesso 275 cm (120 cm di neve fresca in tre giorni), ed è

ulteriormente aumentato fino a 300 cm al mattino di Pasqua (20

aprile). Si tratta finora del massimo della stagione 2024-25, valore

che in primavera - nel periodo di osservazione dal 2013 - è stato

raggiunto/superato un anno su due. Dunque la nevicata recente è stata

molto abbondante, ma avere 3 m di neve ad aprile-maggio a queste quote

è del tutto ordinario.

Effetti sul territorio: evento tra i più

rilevanti in 25 anni

in Piemonte e Valle d'Aosta, maggiore piena del Po

del periodo

post-2000 a valle di Torino e fino al Pavese;

disastri e

una vittima sulle colline tra Chivassese e Astigiano;

danni per decine di milioni di euro

Le eccezionali

precipitazioni hanno determinato una gravosa risposta del territorio

in termini sia di deflussi lungo la rete idrografica, sia di

attivazione di fenomeni di versante (frane e colate detritiche o

fangose), soprattutto dalla bassa Val Susa all'alto Canavese, bassa Valle

d'Aosta, Eporediese, Biellese, Sesia e Cusio-Ossola: grandi

piene dei corsi d'acqua in trasferimento alle pianure e

convogliate poi all'asta del Po, diffusi straripamenti, frane e

colate detritiche/fangose su viabilità e abitati di collina e montagna,

evacuazioni e black-out elettrici (giovedì 17 aprile erano senza

elettricità, in parte o totalmente, 37 comuni valdostani su 74), delineando

- pur con sfumature locali - un evento tra i più notevoli per entità ed estensione in

queste zone nel periodo successivo alla storica alluvione dell'ottobre

2000.

Inoltre sono state particolarmente colpite da frane e piene

parossistiche di rii minori le colline tra Chivassese e Astigiano nel

primo pomeriggio del 17 aprile, e - seppure più localmente e in misura

minore - il Pinerolese (Val Lemina) già la sera del 16. La stima dei

danni, ancora incompleta, ammonterà a decine di milioni di euro

(almeno 20 milioni nel solo Piemonte).

L'innesco di

piene e dissesti è stato facilitato da suoli in condizioni

pregresse di umidità elevata dopo le precipitazioni di fine inverno -

inizio primavera (apporti

superiori alla norma del 79% a marzo 2025 nel bacino del Po

sotteso al Ponte della Becca, Pavia). Infatti l'evento

si inquadra in un periodo di abbondante piovosità, talora

straordinaria, che in questi primi mesi del 2025 sta coinvolgendo

l'Europa meridionale e soprattutto la Penisola iberica, mentre una

marcata siccità ha interessato i Paesi dal

Regno Unito all'Europa centrale, fino al versante nordalpino.

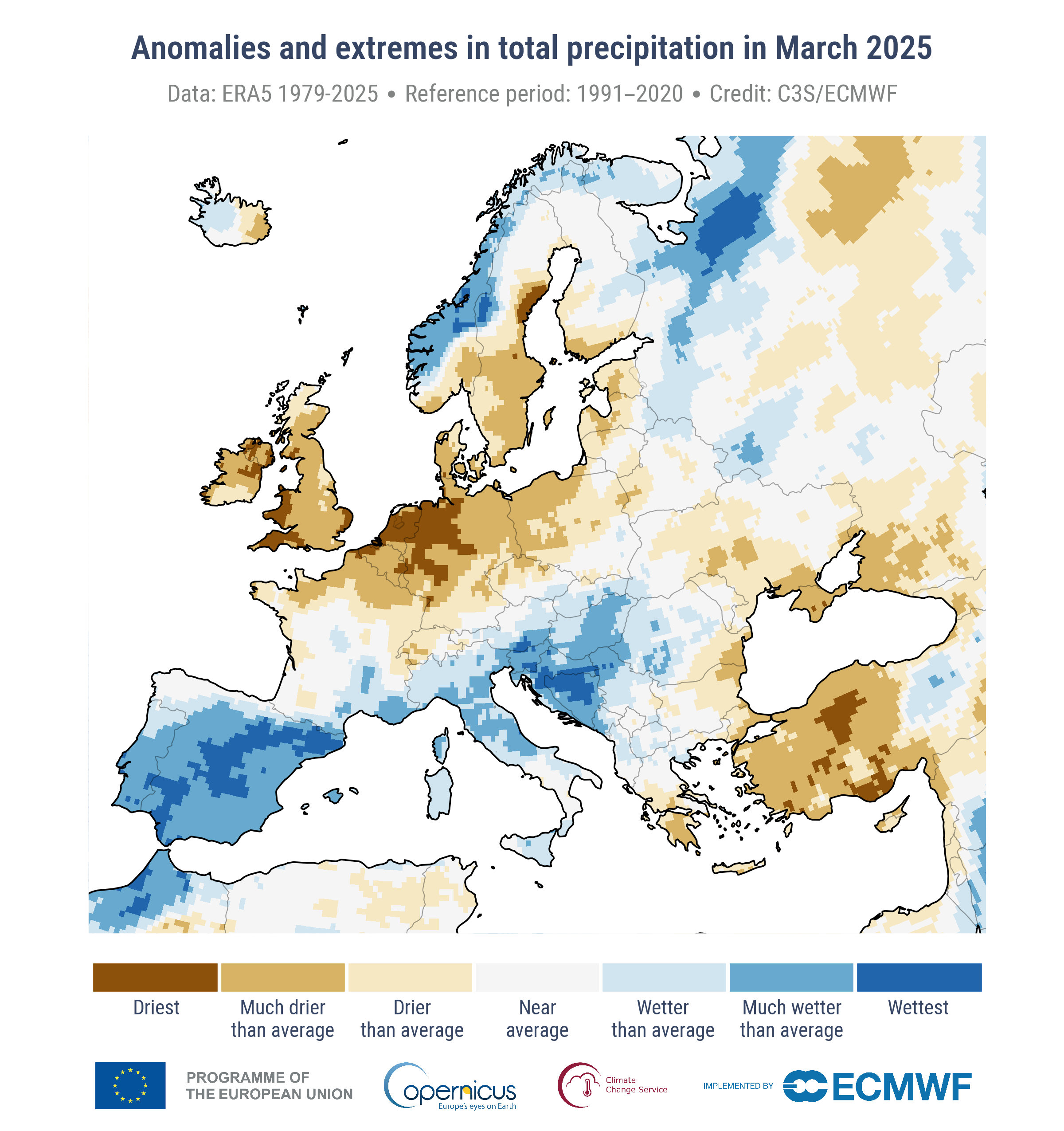

Caratterizzazione statistica delle

precipitazioni di marzo 2025 in Europa, abbondanti nel Sud del

continente, Italia inclusa, e talora eccezionali sulla Penisola

iberica e sui Balcani; nettamente in deficit dalle isole britanniche

all'Europa centrale e all'area baltica. Fonte:

bollettino climatico Copernicus - marzo 2025.

Inoltre ha

contribuito un limite pioggia-neve a

quote elevate per la stagione nelle fasi iniziali dell'evento, quando

talora sotto lo scirocco pioveva fin verso i 2500 m (notte tra

martedì 15 e mercoledì 16).

Tuttavia il successivo rapido abbassamento del limite delle

nevicate

a 1500-1800 m

dalla sera del 16 aprile, e perfino sotto i 1000 m nella Valle d'Aosta

interna al mattino del 17, ha ridotto i deflussi dagli affluenti

alpini proprio nella fase più critica dell'evento alluvionale,

evitando conseguenze ancora peggiori per lo meno lungo i corsi

d'acqua con bacino in prevalenza montuoso.

Danni e

interruzioni di viabilità hanno cominciato a manifestarsi nel corso

del 16 aprile per lo più nell'alto Piemonte (Ossola, Cusio, Val

Sesia), soggetto alle precipitazioni più intense nella prima fase

dell'evento, più localmente anche nel Torinese (Val Lemina, presso

Pinerolo). Poi, la sera, allagamenti si sono moltiplicati nel Canavese,

infine tra notte e mattino del 17 le criticità si sono estese a gran

parte dei settori a Nord di Torino.

Il peggio è toccato a località colpite da

violenti rovesci temporaleschi che hanno infierito su suoli già saturi

d’acqua, come – per citarne solo alcune - Almese e Rubiana in bassa

Val Susa, Fontainemore nella Valle del Lys, e vari paesi delle

colline tra Chivassese e Astigiano, dove viabilità e centri

abitati sono stati sconvolti da frane e piene parossistiche di rii

secondari a seguito del nubifragio avvenuto tra mezzogiorno e il primo

pomeriggio del 17 aprile; a Monteu da Po (Torino) il Rio della Valle ha

invaso con irruenza il paese causando una vittima, e nella

zona, a una settimana dall'evento, la situazione è ancora

estremamente problematica con isolamento di molti centri e assenza

di acqua potabile.

Frane, strade interrotte e allagamenti anche tra alta Langa e valle

Belbo.

Il Po ha

allagato i Murazzi di

Torino con livelli di ricorrenza ordinaria, quasi annuale (colmo

di piena a 3,84 m in tarda sera del 17 aprile; rete idrometrica

Arpa Piemonte), grazie alle

precipitazioni più moderate alla testata del bacino intorno al Monviso. E' soprattutto a valle della città, una volta ricevute le

maestose piene della Dora Riparia, della Stura di Lanzo, del Malone, dell’Orco, della Dora

Baltea e del Sesia, che il fiume si è gonfiato in modo straordinario: a Isola Sant'Antonio (Alessandria) è salito fino a

8,69 m alle h 05:30 locali del 18 aprile 2025 (pari a una

portata di circa 10.300 m3/s; fonte

Arpa Piemonte), ponendosi come la piena più elevata

post-alluvione 2000 (massimo di 9,31 m il

16 ottobre, 10.500 m3/s), superando i colmi delle già ragguardevoli piene del

26 novembre 2016 (8,55 m) e del

24 novembre 2019 (7,97 m). Rispetto a questi due ultimi eventi,

stavolta il contributo del Tanaro è stato minore, e comunque

dovuto per lo più alle piene dei due rami della Bormida (Spigno e

Millesimo), ingrossati fino alla soglia rossa dai forti rovesci

intorno al crinale spartiacque con il Mar Ligure. Ad Alessandria, le

Bormide ormai riunite nel tratto verso la foce in Tanaro hanno

sfiorato un livello di 7,0 m, inferiore di oltre 2 m ai casi

eccezionali e ravvicinati del

21 ottobre 2019 (9,21 m) e

24 novembre 2019 (9,39 m), e a quello del

4 ottobre 2021 (9,41 m).

Il Lago

Maggiore è salito fino a 5,46 m sullo zero idrometrico alle h

03:30 locali di venerdì 18 aprile (ovvero 195,46 m sul livello del

mare), con allagamenti solo di lieve entità sulle rive:

infatti, nonostante le notevolissime precipitazioni nel bacino del

Toce (vedi sopra il caso di Domodossola) la caduta di neve in alta

montagna ha relativamente attenuato i deflussi del principale corso

d'acqua ossolano (7,36 m a Candoglia nelle prime ore di giovedì 17

aprile, due metri sotto il livello dell'evento

storico del 3 ottobre 2020), inoltre nei settori svizzero e

lombardo del bacino imbrifero del Verbano, che pesano per oltre metà

della sua superficie totale, le precipitazioni sono state meno

intense.

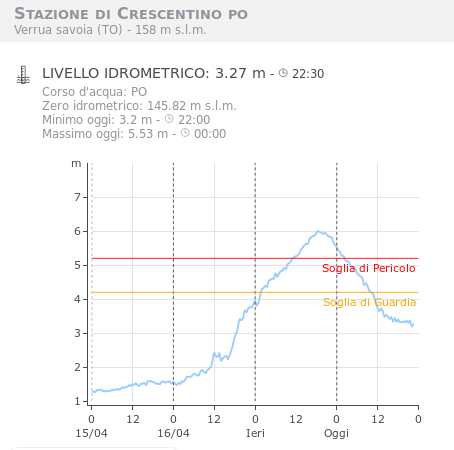

Il Po al ponte di Chivasso alle h 17

del 17 aprile 2025: la piena del fiume - di ricorrenza pressoché

annuale a Torino grazie alle precipitazioni relativamente meno intense

alla testata del bacino, a monte della città - si è rapidamente

accresciuta subito a valle del capoluogo ricevendo i poderosi

contributi della Stura di Lanzo, del Malone, dell'Orco e - poco più a

valle di Chivasso - della Dora Baltea. A Crescentino il livello al

colmo di 6,00 m raggiunto a inizio serata del 17 aprile è il più

elevato del periodo successivo alla piena storica dell'ottobre 2000

(6,45 m), superando seppur di poco i 5,86 m del 25 novembre 2016 (f. Daniele Cat Berro).

Traslando verso

valle - ricevuto ancora il significativo contributo del Ticino

che ha allagato il Borgo basso a Pavia (livello al colmo di 4,19 m

intorno alle h 19 del sabato di Pasqua, 19 aprile; fonte

Arpa Lombardia)

- la piena del Po si è mantenuta su livelli elevati nel tratto

lombardo-emiliano, al di sopra delle soglie rosse di pericolo,

sebbene con tendenza a laminarsi e ad assumere connotati via via meno

straordinari a causa degli apporti modesti da parte degli

affluenti alpini e appenninici nel basso corso del fiume.

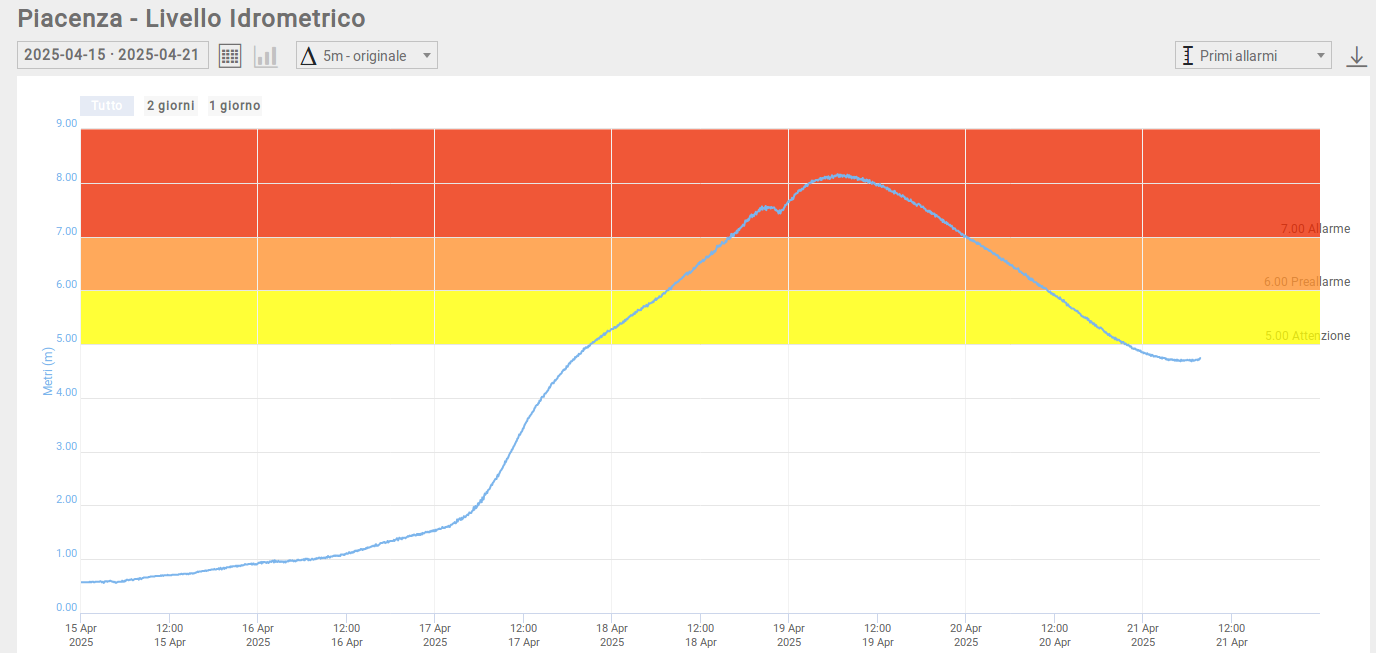

Qualche

considerazione storica più estesa sulla situazione a Piacenza:

all'idrometro ARPAE

il colmo di piena è transitato alle 8 locali di sabato 19 aprile 2025,

con un'altezza di 8,15 m che lo ha collocato in decima

posizione tra gli eventi più rilevanti dall'inizio del Novecento in

poi. Ecco, in ordine decrescente, gli altri episodi ancora più

notevoli di quello recente, con le relative altezze idrometriche

(fonte: Annali Idrologici, salvo diversa indicazione):

17 ottobre 2000: 10,60 m

13 novembre 1951: 10,25 m

7 novembre 1994: 10,08 m

18 maggio 1926: 9,63 m

1° giugno 1917: 9,00 m

28 ottobre 1907: 8,57 m (quotidiano "Libertà")

3 novembre 1945: 8,38 m (idrometro monumentale di Piacenza)

5 novembre 1968: 8,34 m

26 novembre 2019: 8,21 m (ARPAE)

(si tenga presente che eventuali variazioni nel profilo dell'alveo

intervenute nel tempo - che infatti richiedono periodiche

ridefinizioni delle quote dello zero idrometrico - possono influenzare

in parte i valori registrati)

Si noti come le

piene maggiori appartengano tutte ai mesi di maggio-giugno e

ottobre-novembre: un evento come quello di aprile 2025, per quanto non

eccezionale in generale in questa sezione del fiume, in aprile risulta

anomalo e precoce. E, curiosamente, negli ultimi sei anni si

sono verificate le piene maggiori più tardiva (26 novembre 2019) e più

precoce (19 aprile 2025) in oltre un secolo di osservazioni, elemento

che sembrerebbe indicare un'estensione del periodo in cui le

alluvioni del Po si manifestano durante l'anno, peraltro in

accordo con quanto atteso in futuro per effetto delle temperature di

atmosfera e oceani più elevate.

Procedendo

verso il Delta, il colmo di piena del Po è transitato alle h 18 locali

di domenica 20 aprile (Pasqua) a Boretto (Reggio Emilia),

ancora sopra la soglia rossa (7,04 m), e all'una di notte di martedì

22 aprile alla sezione di chiusura del bacino di Pontelagoscuro

(Ferrara), dove l'onda lunga e lenta, con un livello massimo di 2,37

m, è rimasta sotto la soglia rossa di una quindicina di centimetri.

Nelle zone di

innesco della piena, tra Piemonte e Valle d'Aosta, l'emergenza non è

del tutto finita al defluire delle acque, poiché l'elevata saturazione

d'acqua di suoli e ammassi rocciosi ha continuato a produrre qua e là

frane e crolli, come avvenuto nel pomeriggio di Pasqua (20

aprile) sulla strada provinciale della Valle Strona (Verbania),

interrotta presso Fornero, e - pur senza danni - il giorno di

Pasquetta (21 aprile) a Breno, frazione di Chialamberto (Val Grande di

Lanzo, Torino).

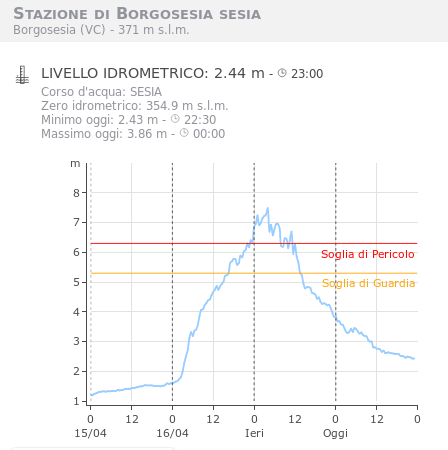

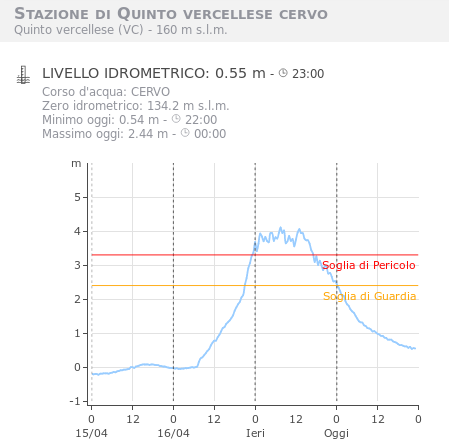

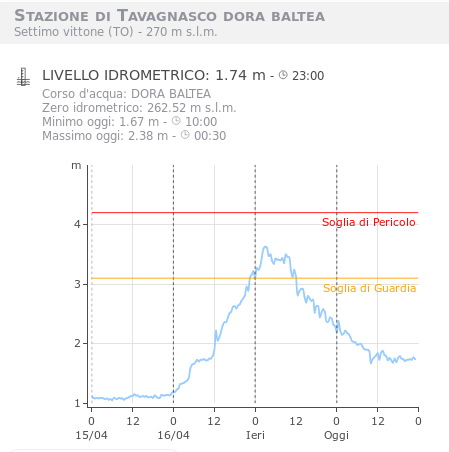

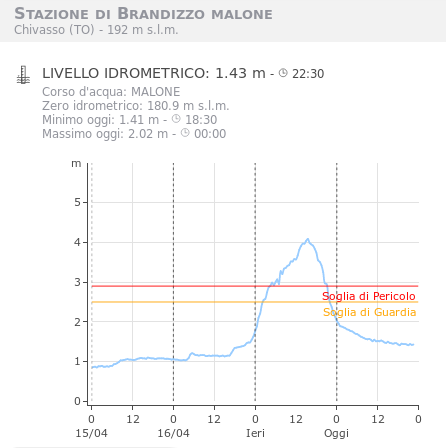

Livelli idrometrici presso alcune

sezioni fluviali rappresentative delle piene che hanno interessato il

Piemonte (grafici tratti dalla

app

Meteo3R). I colmi di piena degli affluenti del Po in sinistra

orografica sono transitati per lo più tra notte e primo pomeriggio del

17 aprile, superando in molti casi (e talora di molto) la soglia rossa

definita di pericolo (Stura di Lanzo, Malone, Orco, Cervo, Sesia...).

L'onda di piena del Po ha assunto caratteri straordinari subito a

valle di Torino, una volta ricevuti i notevoli contributi dai

tributari sopracitati, provenienti dalle Alpi Graie e Pennine. Il

colmo di piena del grande fiume è transitato alle h 05:30 locali del

18 aprile a Isola Sant'Antonio (Alessandria), all'uscita dal

territorio piemontese, alle h 18 del medesimo giorno al Ponte della

Becca (Pavia, alla confluenza con il Ticino), alle h 8 del 19

aprile a Piacenza e intorno alle h 18 del 20 aprile (Pasqua) a Boretto (Reggio Emilia), mantenendosi sempre al di sopra delle soglie

di allarme, benché con livelli di eccezionalità inferiori rispetto a

quelli del tratto tra Torino e l'Alessandrino (qui sotto, grafico

relativo alla sezione di Piacenza, da

Agenzia Interregionale Fiume Po).

Non ci

dilunghiamo in altri dettagli, di cui le cronache giornalistiche si

sono ampiamente occupate, lasciando ulteriori descrizioni al

fotoracconto che segue.

I primi problemi si sono verificati

già nel corso di mercoledì 16 aprile 2025 sull'alto Piemonte, tra Ossola e

Biellese-Sesia, zone che per prime sono state interessate da

precipitazioni intense. Nella foto, trasporto di detriti sulla strada

di Valpiana, frazione di Villadossola, comune più colpito nella

provincia del Verbano-Cusio-Ossola (foto tratta dal portale

OssolaNews).

17 aprile 2025: un trasporto

torrentizio in massa interrompe la strada della Val Vogna (laterale

destra dell'alta Val Sesia) pochi metri a valle

della frazione Cà di Janzo, in territorio di Riva Valdobbia (foto

tratta dalla

pagina Facebook Comune di Alagna Valsesia - Im Land).

17 aprile 2025: l'autostrada A26

Voltri-Gravellona Toce circondata dalle inondazioni causate dallo

straripamento del fiume Sesia alla periferia Sud di Vercelli. Al vicino idrometro di Palestro (Pavia),

con un colmo di piena di 5,27 m, l'evento si

pone in terza posizione in un trentennio dopo i casi del 15 ottobre

2000 (5,71 m) e 3 ottobre 2020 (6,64 m). La

grande piena del Sesia del 2020 (tempesta Alex) era a sua volta

paragonabile a quella storica di inizio novembre 1968 (ripresa da

drone, cortesia

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia).

17 aprile 2025: il Sesia straripa

inondando estesamente le campagne tra Prarolo (Vercelli) e Palestro

(Pavia), sommergendo e isolando la Cascina Lupo, in destra del fiume e

ben visibile al centro dell'immagine (ripresa da drone, cortesia

Associazione

d'Irrigazione Ovest Sesia).

La stessa località ripresa il giorno

seguente, 18 aprile 2025, al recedere delle acque: in primo piano si

notano i danni alla strada rurale per Cascina Lupo e la completa

demolizione di un canale irriguo, i cui moduli in cemento sono stati

trascinati anche a svariati metri di distanza (foto

Associazione

d'Irrigazione Ovest Sesia).

18 aprile 2025: come sopra, moduli

di un canale di irrigazione asportati dall'alluvione del Sesia,

straripato in destra lungo la strada rurale Prarolo (Vercelli) -

Pizzarrosto (Pavia) (foto

Associazione

d'Irrigazione Ovest Sesia).

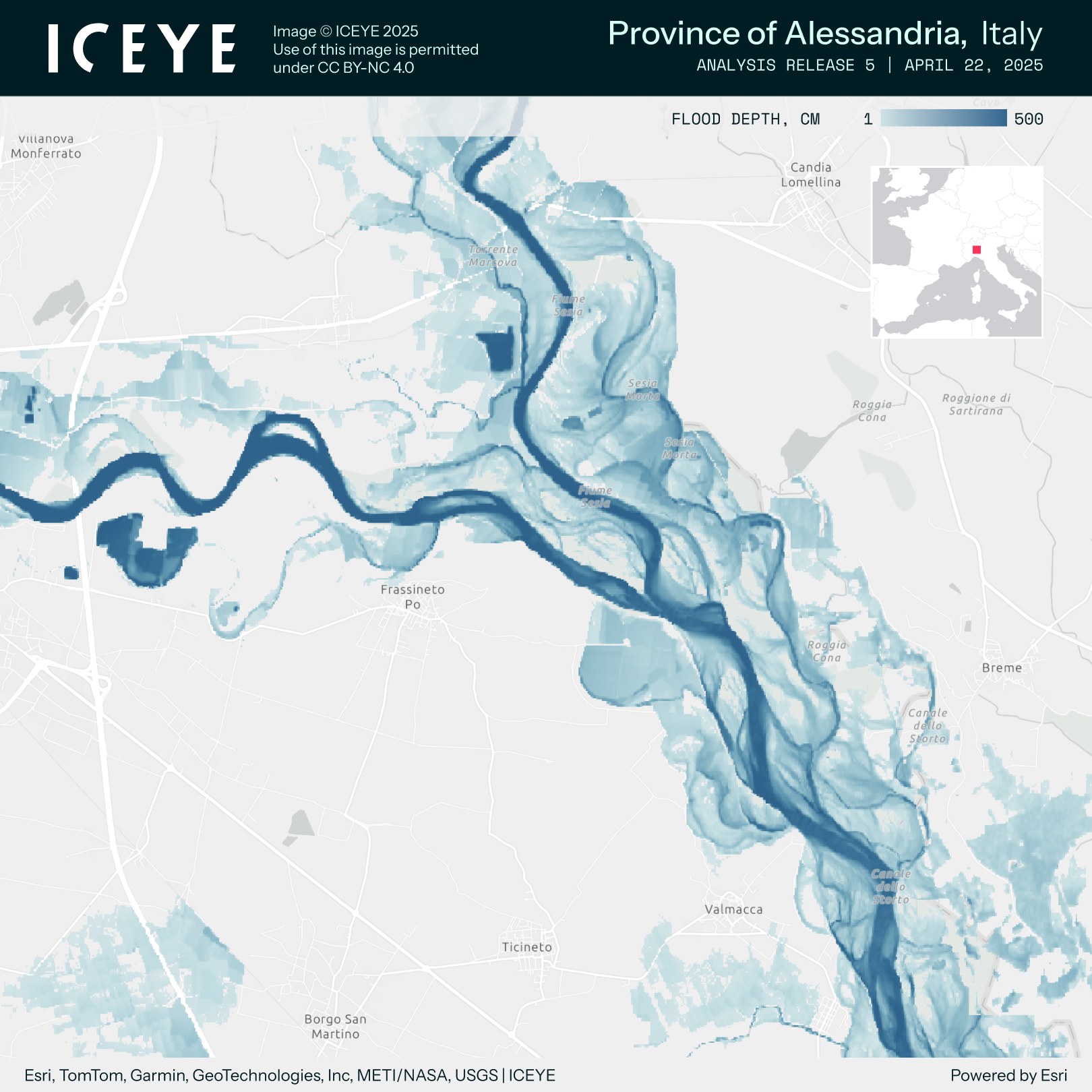

In azzurro, le estese inondazioni

intorno alla confluenza Sesia-Po, tra le province di Alessandria e

Pavia, telerilevate da satellite tramite tecnologia SAR (Synthetic

Aperture Radar). Fonte:

pagina

Facebook dell'azienda aerospaziale ICEYE.

Castelletto Cervo (Biella): la

notevole piena del Torrente Cervo danneggia lo scaricatore del Canale

Vanoni (a sinistra nella foto), a sua volta derivazione del Canale

Depretis completata nel 1958 per distribuire l'acqua della Dora Baltea

nelle risaie della zona (ripresa da drone, cortesia

Associazione

d'Irrigazione Ovest Sesia).

Mongrando (Biella), 17 aprile 2025:

la grande piena del torrente Elvo abbatte il ponte Gilino, sulla

strada per Borriana (f. Michele Teagno, tratta dalla

pagina Facebook Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

17 aprile 2025, Casanova Elvo

(Vercelli): lo straripamento del torrente Elvo, che trae origine dalle

montagne biellesi (bacino culminante ai 2600 m del Mont Mars vetta più

elevata della provincia di Biella), inonda campagne, risaie e

cascinali. Il corso del torrente si intravede sullo sfondo a sinistra,

mentre il canale in primo piano è il Canale Cavour, attraversato dalla

SP 53 per Santhià

(foto

Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia).

Il comune di Fontainemore, nella

bassa Valle del Lys, è stato il più gravemente colpito dai dissesti in

territorio valdostano. Alle h 03:30 locali di giovedì 17 aprile una violenta

colata detritica lungo il torrente Bioley, in sinistra Lys, ha

investito alcune abitazioni e ha interrotto la strada regionale 44 per

Gressoney

(foto tratta da un

articolo di Aosta Sera).

L'impetuosa piena della Dora Baltea

al Ponte Vecchio di Ivrea

al mattino del 17 aprile 2025 (f. Emiliano Stabile).

Lo straripamento della Dora Baltea

ha inondato i territori in destra orografica tra Lessolo, Fiorano e

Banchette, lungo l'autostrada Torino-Aosta poco a monte di Ivrea.

Sullo sfondo, a destra, si notano ulteriori inondazioni nella zona tra

Strambino e Vestigné. La piena del fiume è comunque rimasta inferiore

a grandi eventi alluvionali del passato, tra tutti quelli del 24

settembre 1993 e 14-15 ottobre 2000, anche grazie all'abbassamento del

limite pioggia-neve in Valle d'Aosta (foto di Mauro Palomba, ripresa

da Brosso in Val Chiusella nel primo pomeriggio del 17 aprile 2025).

Una grande colata detritica, con

blocchi anche di grande pezzatura, ha interrotto la strada comunale

che da Fondo di Valchiusella (Torino) porta verso l'ex-comprensorio

sciistico del Palit (autore ignoto).

Frana sulla strada provinciale 59 a

Sant'Anna dei Boschi, frazione di Castellamonte. In questa località,

il pluviometro del socio SMI Fulvio Fornengo ha raccolto

292,5 mm di precipitazione in tre giorni (15-16-17 aprile), massimo in

tale intervallo (e considerando non solo aprile, ma qualunque

mese dell'anno) nella pur breve serie di misura dal 2004 (da

pagina

Facebook Città Metropolitana di Torino).

Il torrente Malone a San Benigno

Canavese (Torino) alle h 18 di giovedì 17 aprile 2025, con livello

diminuito di circa mezzo metro rispetto al colmo di piena transitato

nel primo pomeriggio, quando le acque straripate in riva destra hanno

sormontato la strada provinciale 39 per Lombardore (come avviene a

ogni grande piena con tempo di ritorno di 5-10 anni) con battenti

idrici dell'ordine di 20-30 cm. Gli idrometri di Front (più a monte) e

Brandizzo (più a valle) hanno registrato livelli massimi

rispettivamente di 3,3 m e 4,1 m, massimi dei periodi di osservazione

iniziati nel 1995 e 2005. Nell'ultimo trentennio altre notevoli piene

avvennero il 5 ottobre 1992,

5-6 novembre 1994, 15 ottobre 2000, 25 novembre 2016 e 24 novembre

2019 (f. Daniele Cat Berro).

San Benigno Canavese (Torino): le

acque straripate in destra Malone - il cui deflusso è in parte

ostacolato dal rilevato della linea ferroviaria Rivarolo-Chieri -

ristagnano nelle campagne lungo la SP 39 alle h 18 del 17 aprile 2019

(f. Daniele Cat Berro).

San Benigno Canavese (Torino): le

acque straripate in destra Malone - il cui deflusso è in parte

ostacolato dal rilevato della linea ferroviaria Rivarolo-Chieri -

ristagnano nelle campagne lungo la SP 39 alle h 18 del 17 aprile 2019

(f. Daniele Cat Berro).

Brandizzo (Torino): torrente Malone

dal ponte della SP 220, a un chilometro dalla foce nel Po, in

prossimità del colmo di piena alle h 16:30 del 17 aprile 2025. Massimo

livello di circa 4,1 m rilevato dall'idrometro

Arpa Piemonte,

in primo piano nell'immagine (primato nella serie di misura avviata

nel 2005). La località si trova 8 km a valle dei

punti di ripresa delle due immagini precedenti riferite a San Benigno

(f. Daniele Cat Berro).

Appena più a Nord-Est, ecco la

grande piena del T. Orco a Chivasso vista verso valle alle h 16:45 del

17 aprile 2025 dal ponte della SP 11 "Padana Superiore" (f. Daniele Cat Berro). Stando alle

misure dell'idrometro Arpa collocato 8 km a monte, tra San Benigno Canavese e Foglizzo,

con un colmo di 3,87 m intorno a mezzogiorno del 17 si è trattato della piena più importante del

periodo successivo all'evento storico del 14-15 ottobre 2000,

superando i casi del 16 giugno 2010 (3,05 m), 6 novembre 2011 e 25 novembre 2016

(3,10 m), 6 novembre 2018 (3,00 m), 3 ottobre 2020 (3,56 m) e 5

settembre 2024 (2,86 m).

Dallo stesso punto di ripresa,

l'Orco ripreso verso monte con il ponte della ferrovia regionale

Torino-Milano (f. Daniele Cat Berro).

Venaria Reale (Torino): il T.

Ceronda, tributario destro della Stura di Lanzo, alle h 14 del 17

aprile 2025, poco dopo il transito del colmo di piena, visto dal ponte

di Viale Mazzini (f. Daniele Cat Berro).

Torino, Il T. Stura di Lanzo al

ponte Amedeo VIII (Strada Settimo), appena a monte della confluenza

nel Po, alle h 15:20 di giovedì 17 aprile 2025. L'acqua lambisce quasi

l'impalcato del ponte, con un livello al colmo di 3,27 m al vicino

ponte di Corso Giulio Cesare che risulta massimo nel periodo successivo

alla storica alluvione del 14-15 ottobre 2000. Da allora, solo la

piena del 24-25 novembre 2016 si era avvicinata a questa, con un colmo

di 3,09 m (f. Daniele Cat Berro).

Due immagini riprese sempre lungo la

Stura di Lanzo, ma più a monte, a ridosso del ponte della SP 724 a

Villanova Canavese, a evento concluso al mattino di sabato 19 aprile

2025. La piena ha determinato il collasso di opere trasversali (platee

di stabilizzazione del fondo) e la rimozione del materasso detritico

alluvionale, mettendo a nudo il sottostante orizzonte giallastro di

argille del Pliocene. E' il risultato di processi di erosione

rimontante scatenati da prelievi indiscriminati di materiale lapideo

in alveo nella seconda metà del Novecento, che già portarono al crollo

dei ponti di Altessano il 14 luglio 1973 e di Robassomero il 15

ottobre 2000, a conferma dei gravi danni che può innescare

l'escavazione degli alvei, spesso erroneamente invocata come soluzione

alle alluvioni. Ora il punto di maggiore disequilibrio del

profilo fluviale, in progressiva risalita verso monte, si trova

proprio in corrispondenza del ponte di Villanova, tuttora chiuso al

traffico per l'esecuzione di verifiche strutturali (f. Gabriele

Savio).

Le due foto soprastanti

mostrano l'area di innesco, vista da monte e da valle, della colata

detritica che - al mattino di giovedì 17 aprile 2025 - dalla SS 25 del

Moncenisio si è incanalata lungo il Rio Croce fino a raggiungere il

sottostante abitato di Venaus (Val Cenischia - Val Susa). Una profonda

erosione attivata da acque ruscellanti attraverso la sede stradale ha

dato inizio al processo di trasporto torrentizio in massa (f. Gabriele

Savio, 20 aprile 2025).

Venaus (Val Susa), 17 aprile

2025: effetti della colata detritica del Rio Croce

(f. Gabriele Savio).

Sulle Alpi occidentali anche la rete

sentieristica ha subito gravi danni durante l'alluvione del 16-17

aprile 2025: una frana ha cancellato parte del percorso della GTA -

Grande Traversata delle Alpi nel tratto (da poco ripristinato) poco a

monte della frazione San Giuseppe di Mompantero, Val Susa

(f. Marco Caparello).

Caprie, località Giardini (Torino):

deposizione di detriti nei prati a seguito dell'esondazione del Rio

Pra Barbe avvenuta durante il nubifragio che al primo mattino di

giovedì 17 aprile 2025 ha infierito sui territori tra il Monte Musiné

e Rocca Sella, in sinistra orografica della bassa Val Susa, agendo su

suoli già saturi per le precipitazioni delle ore precedenti. Effetti

analoghi, ma con pezzature dei detriti inferiore, si erano verificati

nello stesso punto il 24 novembre 2016 (f. Gabriele Savio).

Lo stesso nubifragio del primo

mattino del 17 aprile 2025 ha determinato numerose frane da

fluidificazione della coltre superficiale e conseguenti colate di

fango, nonché il collasso della rete idrografica minore nella bassa

Val Messa, tra i comuni di Rubiana e Almese (Torino): nell'immagine,

un complesso fenomeno franoso in frazione Tetti di Rubiana ha

intercettato la SP 197 per il Colle del Lis e la diramazione per la

borgata (f. Mirella Chiadò Piat).

Almese (Torino), la straordinaria

piena del T. Messa alle h 11:15 di giovedì 17 aprile 2025, peraltro

già scesa di almeno mezzo metro rispetto al colmo di un paio d'ore

prima. Il corso d'acqua, già ingrossato per le piogge del giorno

precedente e della notte, ha risposto in modo irruente al nubifragio

del primo mattino, toccando un livello che non si era raggiunto

nemmeno durante le alluvioni del 15 ottobre 2000 e del 24 novembre

2016 (f. Luca Mercalli).

Almese (Torino), uno tra i numerosi

episodi di crollo di muri di sostegno di strade e terrapieni, a

seguito del nubifragio mattutino del 17 aprile 2025. Il territorio

della Val Messa (comuni di Almese e Rubiana) è stato tra i più colpiti

dall'evento nelle valli alpine torinesi (f. Luca Mercalli).

Avigliana-Drubiaglio, ore 13:30 del

17 aprile 2025: inondazione di prati a causa dello straripamento in

destra del Torrente Messa (f. Daniele Cat Berro).

Il Po in piena al ponte di Chivasso,

h 17 del 17 aprile 2025: al centro è visibile la traversa di

derivazione del Canale Cavour (f. Daniele Cat Berro).

Chivasso (Torino), h 17 del 17

aprile 2025: allagamenti in riva sinistra del Po in corrispondenza

dell'imbarcadero e del Parco fluviale Sabbiuné (f. Daniele Cat Berro).

Interruzione per frana della SP 9

Chivasso-Castagneto Po. Le colline del Po alle spalle del tratto

Chivasso-Crescentino, al margine settentrionale del Monferrato, sono

state interessate da un violento temporale intorno al mezzogiorno del

17 aprile 2025, i cui rovesci - come accaduto poche ore prima in bassa

Val Susa - hanno mandato in crisi il reticolo idrografico minore e

determinato decine di frane per fluidificazione della coltre

superficiale, sconvolgendo centri abitati e viabilità (foto tratta

dalla

pagina Facebook Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte).

Particolarmente colpito il piccolo

centro pedecollinare di Monteu da Po (Torino), devastato dalla piena

parossistica del modesto Rio della Valle che attraversa l'abitato: un

anziano di 92 anni è morto nell'inondazione della sua casa (foto

tratta da La Stampa).

Lauriano (Torino): Piazza

Risorgimento coperta dal fango lasciato dalla flash-flood delle ore

centrali del 17 aprile 2025 (da

pagina

Facebook Città Metropolitana di Torino).

Una delle numerose frane di

scivolamento planare che hanno compromesso la viabilità sulle colline

tra Asti e Chivasso (fonte:

La Voce di Asti).

La piena del Po trasla lungo il

tratto lombardo-emiliano nei giorni successivi, mantenendosi al di

sopra delle soglie rosse di allarme, e invadendo le zone golenali

racchiuse entro gli argini maestri. All'idrometro di Piacenza il colmo

viene registrato alle h 8 di sabato 19 aprile 2025 con un livello di

8,15 m, inferiore di pochi centimetri al caso del 26 novembre 2016

(8,21 m) e di ben 2,4 metri rispetto all'alluvione secolare del 17

ottobre 2000 (10,60 m). Nella foto, ripresa al mattino del 19 aprile

2025, l'inondazione lungo la riva destra in via del Pontiere, presso

il ponte della strada statale 9, alla periferia Nord di Piacenza

(cortesia della redazione di

PiacenzaSera).

Un'altra immagine

del Po al colmo di piena al mattino del 19 aprile 2025, alla

periferia Nord di Piacenza (cortesia della redazione di

PiacenzaSera).

Il Po a Boretto (Reggio Emilia) alle

h 09 di lunedì 21 aprile (Pasquetta), sceso di circa 30 cm rispetto al

colmo di piena di 7,04 m transitato nel tardo pomeriggio del giorno

precedente (webcam

Comune di

Boretto e

Reggio

Emilia Meteo).

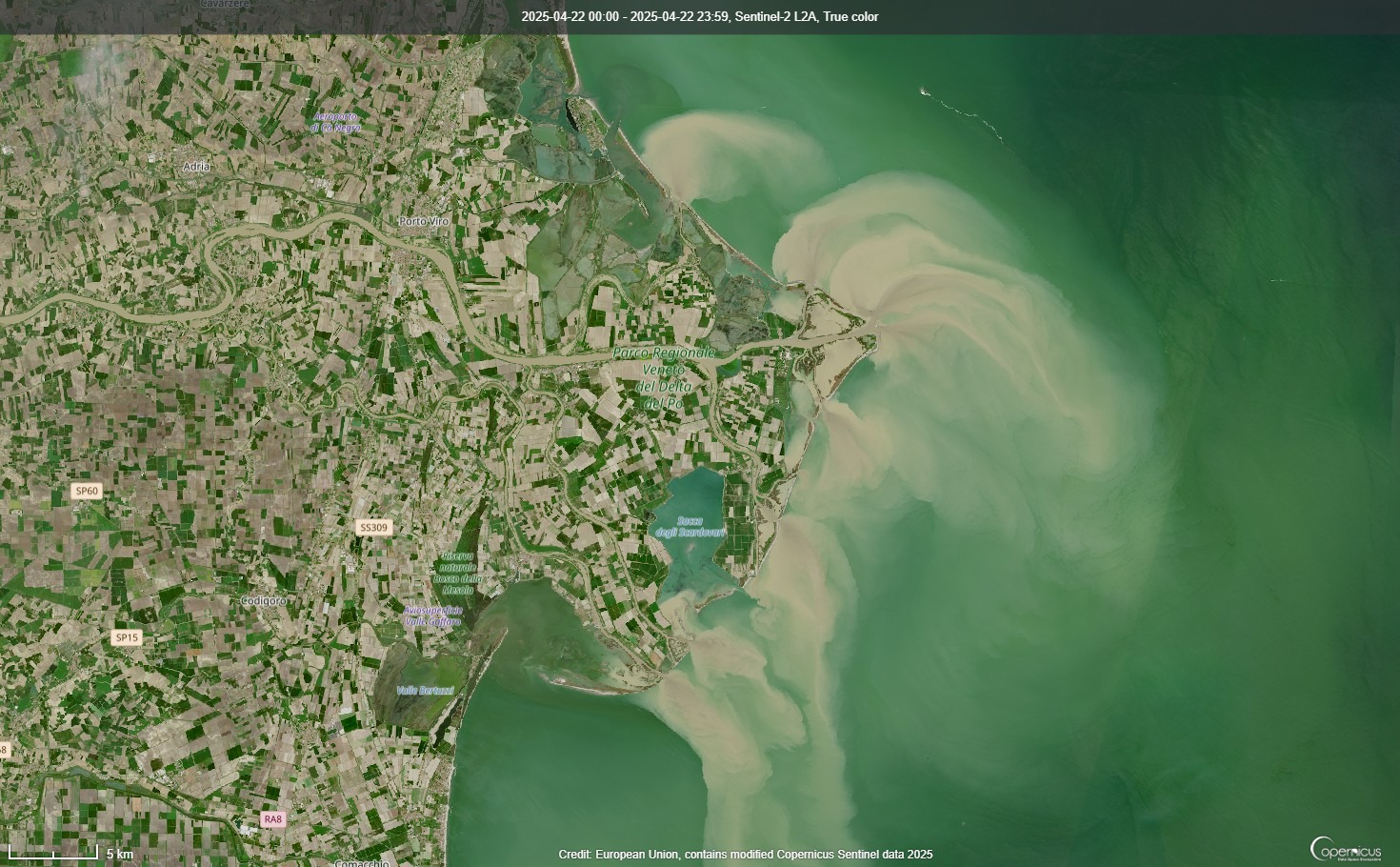

22 aprile 2025: la piena del Po,

giunta al Delta, rilascia in Adriatico grandi pennacchi di materiale

fine in sospensione (sabbie fini, limi, argille). Immagine in veri

colori,

missione Copernicus - Sentinel2 L2A, tramite

Copernicus browser (Credits: European Union, contiene dati

Copernicus Sentinel 2025 modificati).

17 aprile 2025: nubifragi anche al

Nord-Est,

due vittime nel Vicentino

Benché concentrato sugli eventi sofferti dal Nord-Ovest

italiano, questo resoconto non può tralasciare un cenno alle intense

precipitazioni che, nella stessa giornata del 17 aprile 2025, hanno

interessato il Nord-Est e in particolare il Vicentino. Un nubifragio

ha colpito Valdagno e dintorni, dove il pluviometro

Arpa Veneto

ha raccolto 152 mm di pioggia di cui 102 mm in tre ore: nel

cedimento del ponte dei Nori sul torrente Agno in piena (struttura che

era

già crollata durante l'evento del 16 maggio 1905) sono morti un

uomo e suo figlio, cadendovi con l'auto. Inoltre un tornado ha

provocato alcuni danni alla periferia Sud di Verona.

Il Ponte dei Nori crollato a

Valdagno (fonte immagine:

L'Eco Vicentino).

_MilosLago.jpg)

Mattino del 18 aprile 2025: il

Brenta in piena allaga le golene presso Vigodarzere, Padova (f. Milos

Lago).

Conclusioni: piogge, piene fluviali e dissesti

straordinari il mese di aprile

Le precipitazioni e i conseguenti fenomeni di piena

fluviale e dissesto di metà aprile 2025 nell'alto bacino del Po hanno

assunto rilevanza straordinaria, anche (e soprattutto) per la stagione

in cui si sono - precocemente - verificati.

Aprile è di norma un mese tra i più bagnati dell'anno sulle Alpi

occidentali, con precipitazioni frequenti e prolungate ma di intensità

moderata, mentre rovesci violenti e su territori vasti come

sperimentato nell'evento recente sono caratteristici più delle

grandi perturbazioni alluvionali d'autunno (o, al più, della tarda

primavera, tra maggio e metà giugno).

Oltre ai vari record secolari di precipitazione per aprile osservati

su intervalli di 1-2 giorni tra il 16 e il 17 aprile, ne è ulteriore

prova che nessuna delle grandi piene fluviali confrontabili con quelle

attuali - quanto meno negli ultimi decenni - si era verificata nella

prima metà della primavera.

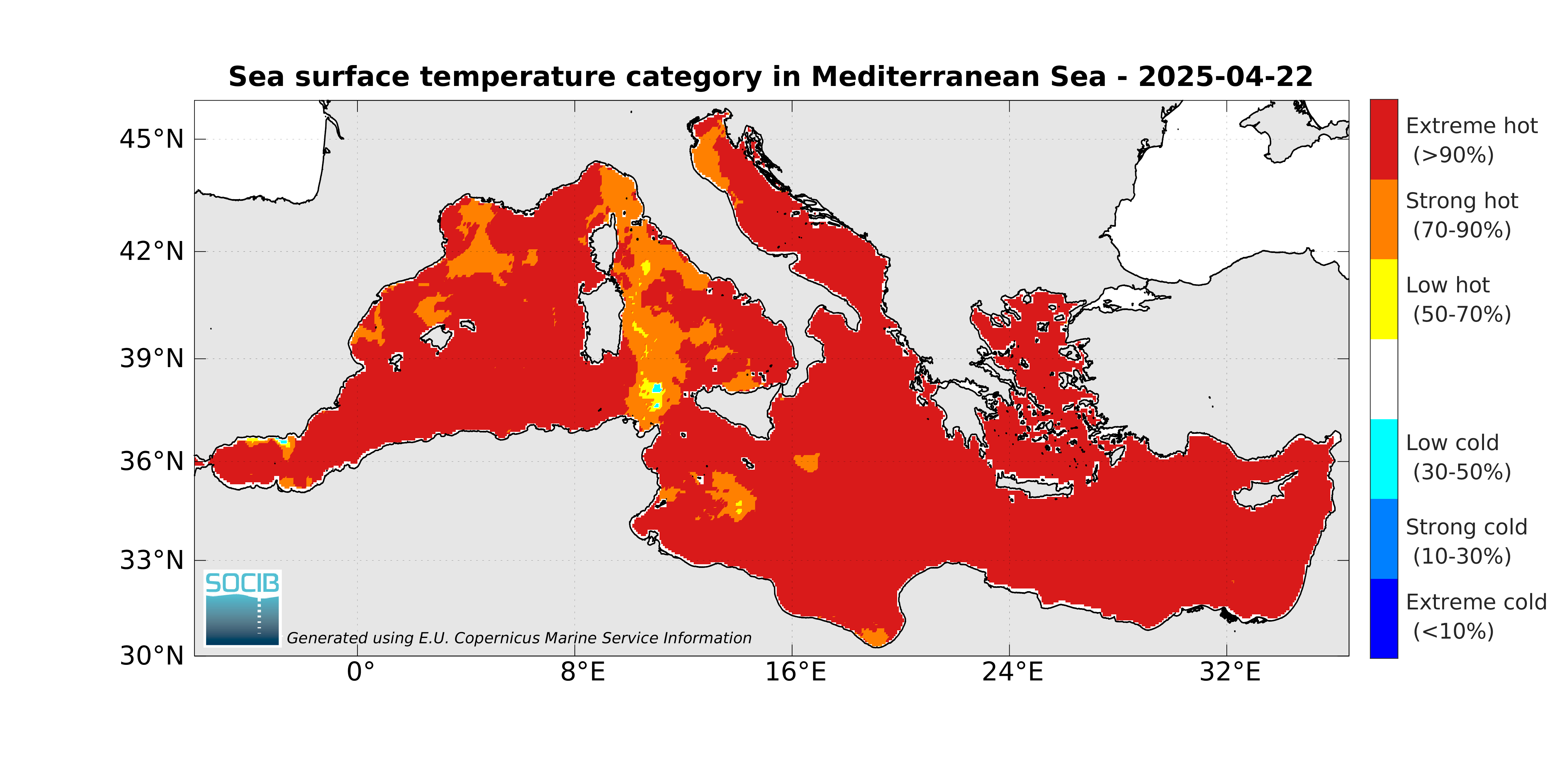

Il ruolo del riscaldamento globale nell'intensificare

l'evento andrebbe accertato con opportuni

studi di attribuzione (weather attribution). Tuttavia riteniamo

probabile che il surplus di vapore acqueo ed energia proveniente dalla

superficie dell’Atlantico e del Mediterraneo prossima ai massimi

storici di temperatura abbia giocato un ruolo nell'eccezionalità

dell'evento. Questo - insieme alla maggiore capacità dell'aria

calda di contenere vapore acqueo e dunque acqua precipitabile -

rappresenta un elemento determinante nel contribuire a fenomeni

meteo-idrologici più estremi, anche in stagioni inconsuete, come

peraltro già attestato per una moltitudine di eventi tra cui, nel

2024, le

alluvioni di metà settembre in Europa centro-orientale e quelle

del

29 ottobre a Valencia e dintorni.

Caratterizzazione statistica delle

temperature delle acque del Mediterraneo in superficie (22 aprile

2025): pressoché tutto il bacino è in condizioni di "caldo estremo" in

rapporto alla media stagionale (>90° percentile della distribuzione

statistica), con anomalia complessiva di +1,44 °C rispetto al periodo

1982-2015, in corrispondenza dei massimi noti per questo periodo

dell'anno in oltre un quarantennio di telerilevamento satellitare

(fonte:

SOCIB - Sistema de Observación Costero de las Illes Balears, su

dati

Copernicus Marine Service).

Secondo il

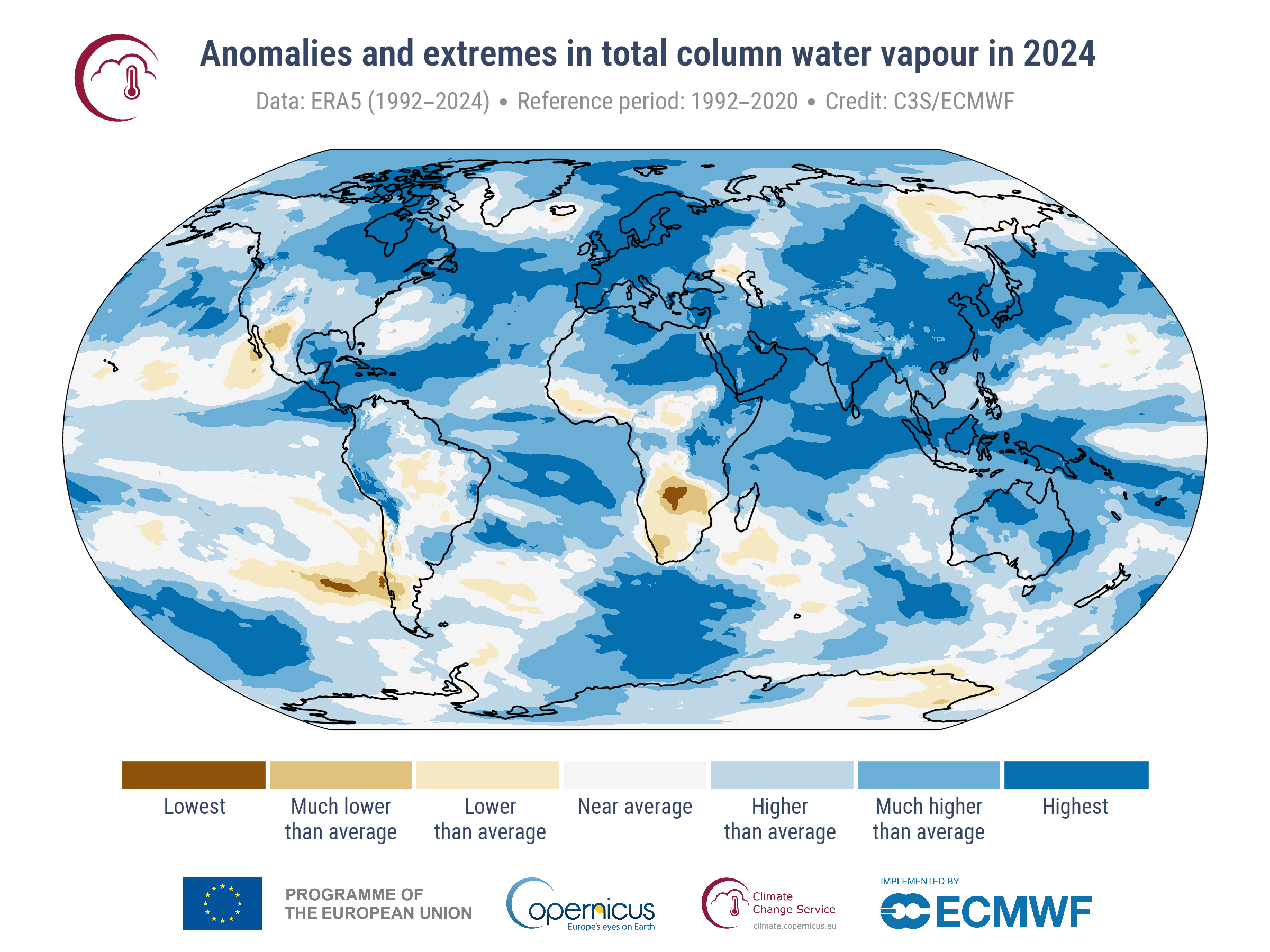

rapporto annuale Copernicus sullo stato del clima globale, il 2024

è stato non solo l'anno più caldo a scala planetaria da quando si

fanno misure meteorologiche, ma anche quello (e di fatto ne è

conseguenza) con il maggiore contenuto di vapore acqueo nell'aria,

dunque acqua precipitabile che può essere "spesa" in eventi

pluviometrici estremi. La causa va ricercata nelle temperature

estremamente elevate sia degli oceani (più evaporazione) sia

dell'atmosfera (maggiore propensione dell'aria a contenere vapore

acqueo, secondo la legge fisica di Clausius-Clapeyron, +7%/°C). Questo

non significa che ovunque piova di più, poiché il surplus di vapore si

distribuisce irregolarmente in base ai campi di pressione e alla

circolazione atmosferica (infatti ci sono state anche molte regioni

soggette a siccità), ma è comunque indice del fatto che nell'atmosfera

c'è più acqua allo stato gassoso disponibile per intensificare gli

eventi di precipitazione estrema, laddove le condizioni al contorno

(dinamica atmosferica, orografia) lo permettano.

Note

Elenco dei rapporti d'evento Arpa Piemonte

consultati per l'inquadramento della piena recente rispetto al passato

(livelli fluviali)

Evento del 14-16 ottobre 2000

Evento del 14-15 settembre 2006

Evento del 28-30 maggio 2008

Evento del 14-17 giugno 2010

Evento del 4-8 novembre 2011

Eventi del

3-6 novembre e

9-17 novembre 2014

Evento del 21-25 novembre 2016

Eventi del 27 ottobre-7 novembre 2018

Eventi del 19-24 ottobre 2019

Evento del 22-25 novembre 2019

Evento del 2-3 ottobre 2020

Evento del 3-5 ottobre 2021

Evento del 4-5 settembre 2024

I livelli

idrometrici riportati in questo articolo (evento recente ed episodi

passati), fanno riferimento alle pubblicazioni ufficiali delle

autorità competenti in materia meteo-idrologica (Annali idrologici del

Servizio Idrografico, rapporti d'evento dei centri funzionali). Si

tenga presente che eventuali variazioni nel profilo degli alvei

intervenute nel tempo a causa della naturale dinamica fluviale o di

interventi antropici (evoluzioni che infatti richiedono periodiche

ridefinizioni delle quote dello zero idrometrico), possono influenzare

in parte la confrontabilità dei valori registrati. Confronti più

robusti si possono eseguire tra i valori di portata (per le sezioni

fluviali in cui sia possibile calcolarli tramite le apposite scale di

deflusso): per questo rimandiamo alle valutazioni contenute nei

rapporti sull'evento di aprile 2025 di Arpa Piemonte e del Centro

Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Rapporto preliminare Arpa Piemonte sull'evento del 15-17 aprile

2025, con ulteriori

informazioni di dettaglio sulla rilevanza statistica dell'episodio

pluviometrico e sugli effetti sul territorio.

Ringraziamenti

Prima di tutto esprimiamo un ringraziamento particolare

ai Centri Funzionali del

Piemonte e

della Valle

d'Aosta per l'attività di monitoraggio meteo-idrologico in

tempo reale e per la puntuale emissione di efficaci

allerte alla popolazione, strumento prezioso e indispensabile per

proteggere vite umane e beni materiali.

Inoltre, grazie a tutti coloro che hanno condiviso

materiali e informazioni con la redazione di Nimbus, soprattutto l'Associazione

d'irrigazione Ovest Sesia, Dario Manca e colleghi del

CNR-IRSA di Verbania-Pallanza, Hervé Stevenin (Centro

Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), Giancarlo Cesti

(già tecnico incendi boschivi - Regione Autonoma Valle d'Aosta),

Michele Maiorano (Servizio

Meteomont/Comando Truppe Alpine),

Mauro Ferri (redazione

PiacenzaSera),

nonché - tra i tanti - i soci SMI Gabriele Savio

(collaboratore esterno CNR-IRPI, Torino), Andrea Vuolo

(meteorologo RAI), Gianni Castagneri, Raffaella Miravalle,

Pierluigi Cullino, Mauro Palomba, Emiliano

Stabile, Pierfrancesco Currado, Marco e Fulvio

Fornengo, per le frequenti comunicazioni sull'evolversi della

situazione.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|