|

A confermare la natura straordinariamente

perturbata del novembre 2019 in Europa centro-occidentale e in Italia,

nei giorni tra venerdì 22 e lunedì 25 è giunta la depressione

Luis:

direttosi dal Golfo di Biscaglia al Tirreno, il vortice ha attivato un

intenso flusso di scirocco determinando un prolungato episodio di

sbarramento orografico contro le Alpi e l'Appennino settentrionale.

Oltre ai venti impetuosi che hanno

percosso con violente mareggiate soprattutto le riviere liguri

e generato un nuovo marcato episodio di acqua alta a Venezia (129

cm al mattino di domenica 24), l'episodio si è distinto per piogge

fino a 300-600 mm sul crinale tra le province di Savona, Genova e

Alessandria e sui rilievi torinesi e biellesi.

Cadendo su suoli già totalmente imbevuti d'acqua dalle perturbazioni

precedenti, tali precipitazioni hanno determinato una rapidissima

risposta di fiumi e torrenti con piene ed esondazioni anche in

zone abitate, soprattutto nel bacino del Bormida (una vittima a

Sezzadio, Alessandria), e centinaia di frane superficiali o

poco profonde che hanno danneggiato edifici e

sconvolto la viabilità in particolare nell'entroterra ligure e nel

limitrofo versante padano dell'Appennino, attivandosi talora anche

diversi giorni dopo la fine delle precipitazioni più importanti.

Il crollo del

viadotto "Madonna del Monte" lungo la A6 tra Savona e Altare

(carreggiata direzione Torino) nel primo

pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 rimarrà il simbolo di questo

gravoso evento alluvionale.

Il collasso della struttura è avvenuto a

causa di una frana

di saturazione e

fluidificazione della copertura eluvio-colluviale (vedi

glossario ISPRA), con coinvolgimento anche di

parte del

substrato metamorfico a base di gneiss,

dovuta alle piogge eccezionali di

ottobre-novembre, 791 mm al Colle di Cadibona e 800 mm a Savona -

Istituto Nautico (f. CNR-IRPI, Torino).

Come spesso accade

all'avvicinarsi di un sistema perturbato dall'Atlantico, a risentire

per primi dell'intensificazione delle precipitazioni sono stati la

Liguria e l'alto Piemonte, sotto un flusso umido da Sud, con 117 mm a

Genova-Pegli e 80 mm a Verbania-Pallanza già venerdì 22.

Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 un nubifragio ha colpito

il Ponente di Genova determinando una dannosa alluvione-lampo del

rio Fegino nel quartiere di Rivarolo (destra idrografica del

Polcevera).

Nel corso del 23 un vero e proprio diluvio, incentivato

dall'effetto orografico nei confronti del vento in rotazione da

Sud-Est, ha battuto senza sosta l'Appennino (nelle 24 ore, ben

383 mm a Stella-Santa Giustina, 411 a Urbe-Vara Superiore e 420 a

Piampaludo, tutte località dell'interno savonese, la prima nel bacino

del Sansobbia che drena verso il Mar Ligure, le altre due oltregiogo,

nel bacino padano dell'Orba/Bormida).

Contemporaneamente, sabato 23 le precipitazioni si intensificavano

anche su rilievi e zone pedemontane del Piemonte occidentale (192

mm a Sparone, 239 mm a Corio-Pian Audi), dove

persistevano anche domenica 24 sotto correnti divenute orientali nei

bassi strati atmosferici (166 mm a Balme, 158 a Pinerolo-Talucco),

attenuandosi decisamente invece sul versante marittimo della Liguria

(sottovento, con tendenza a tramontana).

Gli ultimi apporti hanno insistito ancora tra notte e mattino di

lunedì 25 novembre sul Piemonte occidentale (36 mm a Barge), giorno

che poi, finalmente, ha visto affermarsi le prime schiarite nelle ore

centrali.

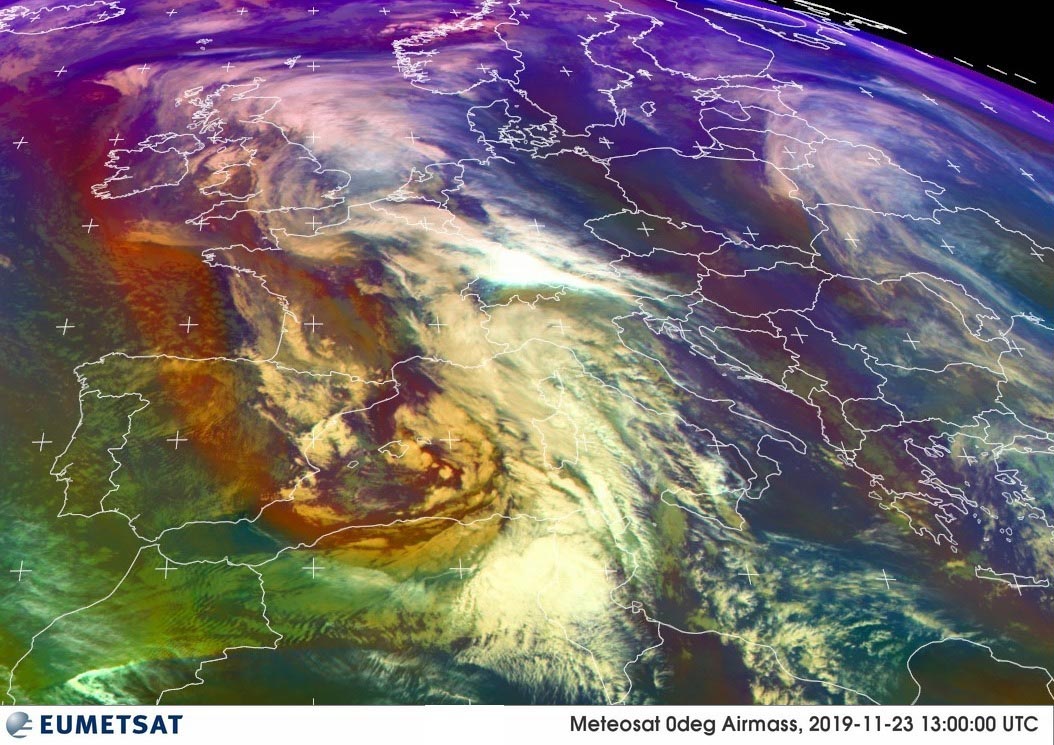

Immagine satellitare nel canale RGB Airmass, ore 13 UTC di sabato 23

novembre 2019 (fonte:

Eumetsat), e analisi delle isobare e dei fronti in superficie alle

h 12 UTC dello stesso giorno (fonte:

Metoffice).

Il minimo barico "Luis" (991 hPa) si trova sul Golfo del Leone:

intorno ad esso il corpo nuvoloso legato al settore caldo dell'intensa

perturbazione - sospinto da forti venti di scirocco - scorre da

S-SE verso N-NW ricoprendo le regioni italiane occidentali, e scarica

precipitazioni continue e battenti in Liguria, alta Toscana, Piemonte

e Val d'Aosta sud-orientale

(oltre che nel Sud della Francia, dove si sono contate 4 vittime per

le alluvioni).

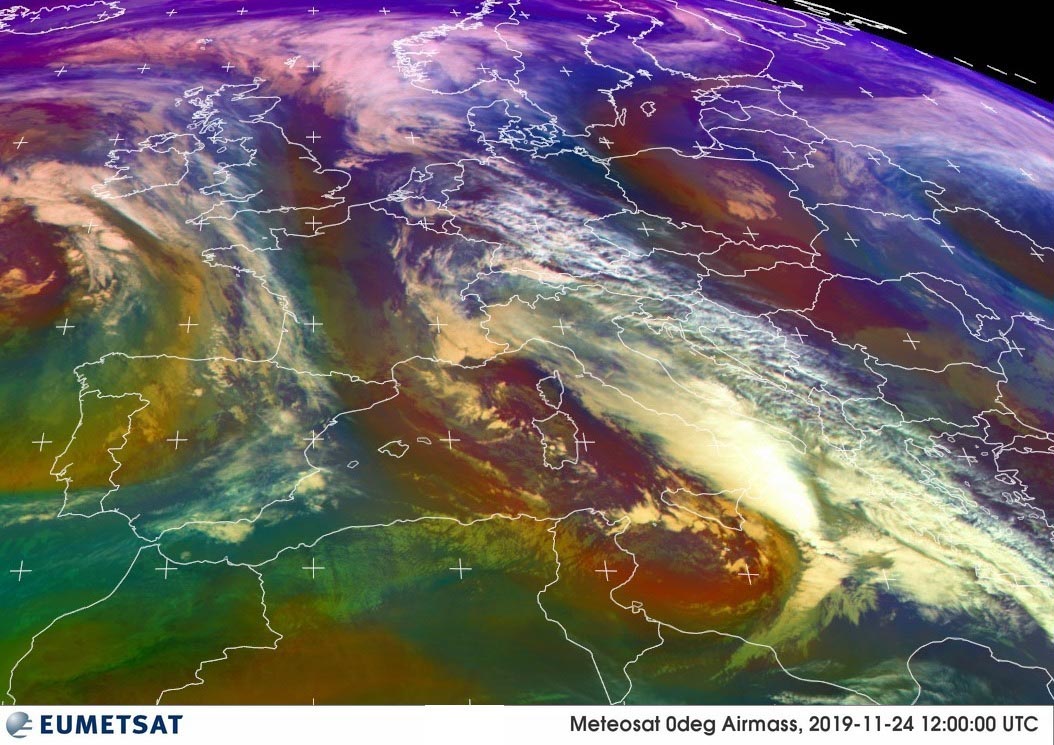

Ore 12 UTC di domenica 24 novembre 2019, immagine satellitare nel canale RGB Airmass (fonte:

Eumetsat) e analisi delle isobare e dei fronti in superficie

(fonte:

Metoffice). La

depressione "Luis" tende a colmarsi spostandosi verso Sud-Est, sul

Tirreno. Al Nord-Ovest rimangono estese precipitazioni da fronte

occluso, incentivate anche dall'orografia, ma in generale attenuazione

grazie al flusso sciroccale meno intenso. Piogge cospicue si spostano

anche al Nord-Est e verso il Meridione: una cella temporalesca

autorigenerante, dalla classica forma a "V", si nota tra lo Ionio e la

Calabria, ed è responsabile di una "urban-flood" a Reggio Calabria.

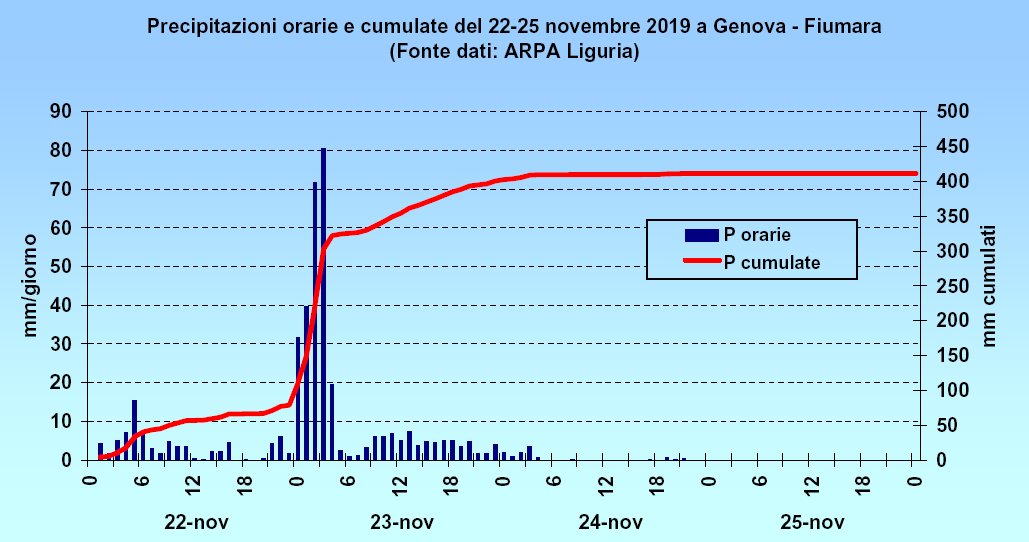

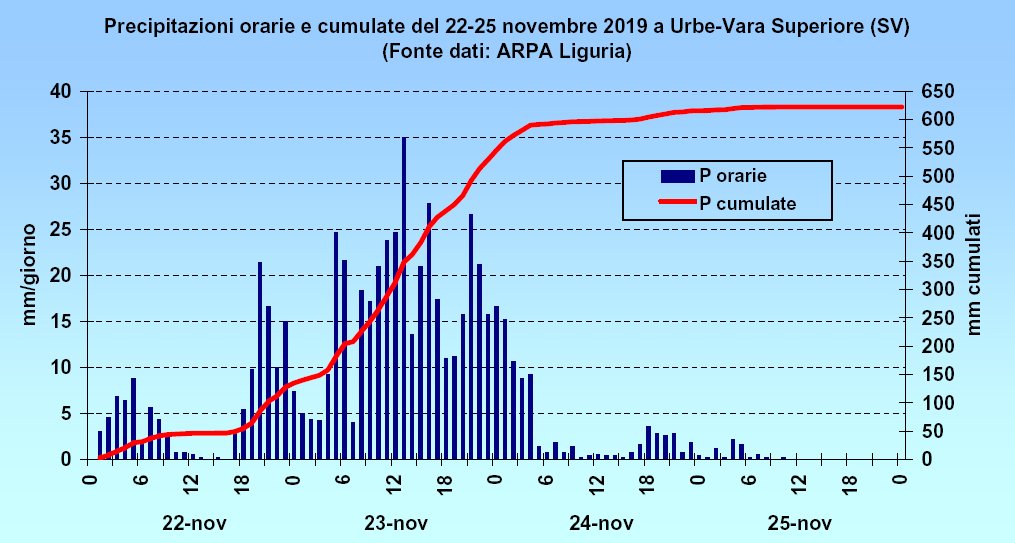

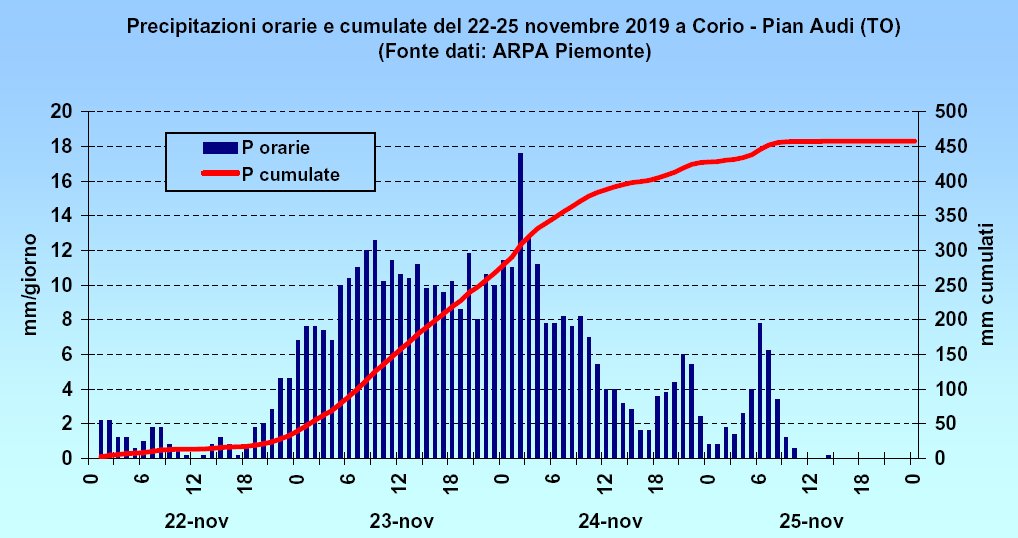

Precipitazioni orarie

e cumulate da venerdì 22 a lunedì 25 novembre 2019 in alcune località

significative: le intensità più elevate si sono registrate in

corrispondenza degli scrosci temporaleschi della prima fase

dell'evento in Liguria e sull'Appennino alle spalle del Ponente

genovese e del Savonese di Levante (152 mm in 2 ore al primo mattino

del 23 a Genova-Fiumara).

Per il resto hanno prevalso precipitazioni estese, continue e con

ratei dell'ordine di 10-30 mm/h sui rilievi più esposti al flusso

umido sud-orientale (Appennino, Prealpi tra Torino e Biella), in

decisa attenuazione o cessazione in Liguria il 24, quando (nella

seconda fase dell'evento) la rotazione dei venti da Est nei bassi

strati atmosferici ha concentrato le piogge sul Piemonte (dove a

ridosso delle Alpi occidentali sono proseguite fino al mattino del

25).

TOTALI DI PRECIPITAZIONE: FINO A

300-600 MM IN 3-4 GIORNI

SU APPENNINO LIGURE E RILIEVI TORINESI-BIELLESI

L'insieme dell'episodio

ha fatto registrare notevoli quantità di precipitazione, comprese tra:

* meno di 100 mm sulle pianure più lontane dalle montagne, zone

non soggette a sbarramento orografico (64,4 mm a Casale Monferrato, 69

mm a Novara), nonché in alta Val d'Aosta (31,4 mm a Morgex, 74,4 ad

Aosta-aeroporto) e sulla Riviera di Levante (43,8 mm a Marinella di

Sarzana);

* 150-200 mm sulle alte pianure piemontesi, parte di Langhe,

basso Monferrato, bassa Val d'Aosta, valli cuneesi (154 mm a

Borgomanero, 155,8 mm a Torino-Via della Consolata e Cuneo-Camera di

Commercio, 175,8 ad Acqui Terme, 185 a Entracque), parte

dell'entroterra di Levante (172,4 mm a Santa Margherita Vara) e

dell'interno imperiese (200 mm ad Airole).

* 300-600 mm sui

rilievi più esposti allo sbarramento dei venti umidi da Sud-Est,

ovvero il crinale tra il Colle di Cadibona e il Turchino (centro di

scroscio a Urbe-Vara Superiore e Sassello-Piampaludo, con 622 e 595,6

mm) e sulle montagne affacciate sulle pianure tra Torino e Biella

(372,8 mm a Oropa, 456,8 mm a Corio-Pian Audi).

In questo singolo

evento non si sono stabiliti nuovi record di precipitazione, né su

brevi periodi (poche ore) né su intervalli da 1 a 4 giorni, a

differenza di quanto avvenne nell'episodio

di fine novembre 2016, ma questa volta a giocare un ruolo significativo in

esondazioni e dissesti è stato il grado di saturazione dei suoli

dopo oltre un mese di piogge frequenti e intense (cumulate su 45

giorni eccezionali sull'Appennino tra Savonese orientale e

Alessandrino, vedi più avanti).

Precipitazioni

previste dal modello Euro4 - MetOffice per le 24 ore di sabato 23

novembre 2019 al Nord-Ovest italiano, e confronto con le quantità

rilevate dalla rete di pluviometri ARPA Liguria nello stesso

intervallo: si nota l'ottima localizzazione del centro di scroscio

dell'evento nell'entroterra tra le province di Savona e Genova, con

cumulata giornaliera > 300-400 mm.

Sulle Alpi occidentali

durante l'evento il limite pioggia-neve ha oscillato

fortemente, per lo più

tra 1200-1300 m (soprattutto nelle valli alpine interne) e

1600-1800 m (specie sabato sera-notte sulle Prealpi, più esposte

alla risalita dello scirocco tiepido dal Mediterraneo e dalla

Valpadana).

Tuttavia locali condizioni di isotermia nel profilo atmosferico

- favorite dal raffreddamento del volume d'aria racchiuso entro le

valli in fase di intensificazione delle precipitazioni ("effetto

valle") - hanno permesso alla neve di cadere

per alcune ore anche a quote di 1000 m proprio quando si

attendeva invece una risalita del limite delle nevicate

(effettivamente avvenuta altrove).

E' un fenomeno accaduto ad esempio nelle valli monregalesi

(Valli Pesio, Ellero, Corsaglia) nel pomeriggio di sabato 23 novembre

(mentre sul crinale spartiacque con i bacini liguri, es. in alta Val

Tanaro, dove l'effetto mitigatore dello scirocco aveva già preso il

sopravvento, il limite stava già risalendo a 1700-2000 m), nonché intorno a

Oulx

(alta Val Susa) tra notte e primo mattino di domenica 24 novembre.

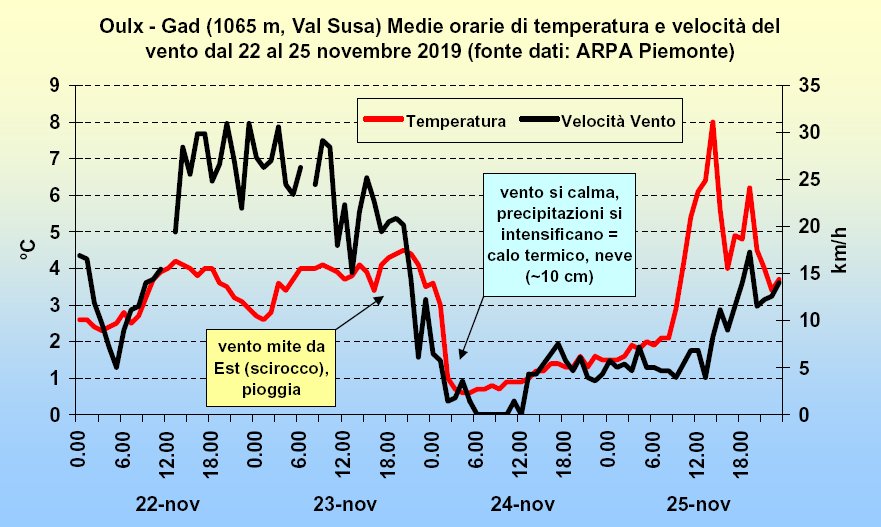

L'andamento dei

valori medi orari di temperatura e velocità del vento a Oulx-Gad (alta

Val Susa) mostra il rapido calo termico verificatosi nella notte tra

sabato 23 e domenica 24 novembre 2019, causato probabilmente dalla

concomitanza di due fattori: intensificazione delle precipitazioni

(con tendenza al raffreddamento della colonna d'aria locale) e in

parte anche la temporanea attenuazione del vento teso e

tiepido orientale (scirocco in risalita dalla Pianura Padana) che

soffiava nelle ore precedenti, soprattutto la sera di sabato 23.

La calma di vento (e la conseguente assenza di rimescolamento

atmosferico), insieme all'intensificazione delle precipitazioni,

deve aver favorito il raffreddamento dell'aria e l'instaurarsi di

condizioni di isotermia nel profilo atmosferico locale, poiché nelle

stesse ore intorno all'alba del 24 la stazione meteo SMI di Oulx-Vazon

(1650 m, 600 m più in alto), misurava -0,3 °C, appena 1 °C in meno che

a fondovalle: di conseguenza a partire dalle h 4 il limite

pioggia-neve si è abbassato fin sulla conca di Oulx con deposito di

circa 10 cm di neve bagnata, mentre pioveva nelle adiacenti località

di Salbertrand (1020 m, pressoché alla stessa quota, ma più verso

valle) e di Cesana Torinese (circa 1350 m, 300 m più in alto!).

Benché a quote elevate

per la stagione, la caduta di copiose nevicate dalla media montagna in

su ha limitato i deflussi per lo meno lungo i corsi d'acqua con

origine alpina, mentre i bacini appenninici (Bormida, ma anche il

Tanaro dalle Alpi Liguri) sono stati interessati da pioggia

praticamente a tutte le quote, e non hanno beneficiato della riduzione

di portata ad opera della neve.

Anzi, ad aggravare la

situazione al confine tra Piemonte e Liguria ha contribuito anche la

fusione del manto nevoso che era caduto in abbondanza durante

gli episodi del 14-15, 17 e 18-19 novembre 2019 (ai 1375 m del Monte Settepani, rete

ARPAL, massimo spessore nevoso al suolo di 95 cm il 19 novembre,

ridottosi a 40 cm dopo la pioggia del 22-25 novembre).

Un piccolo rio

ingrossato dalle piogge torrenziali e dalla fusione nivale straripa

sulla strada del Colle del Melogno (SV) il 23 novembre 2019

(f. Carlo Barberis, via

pagina FB Rete Meteo Amatori).

GRANDI PIENE FLUVIALI: TRA LE PEGGIORI DA DECENNI

NEL BACINO DEL BORMIDA, PIU' ORDINARIE ALTROVE

Notevoli piene si sono propagate in

particolare lungo i corsi d'acqua appenninici, sia sul versante

marittimo (Letimbro a Savona, Sansobbia ad Albisola, Teiro a Varazze,

Polcevera a Genova), sia su quello padano (Tanaro, Orba, Bormida),

nonché lungo il Po e alcuni dei suoi tributari (Ghiandone, Chisola e

Banna a Sud di Torino; Ceronda, Stura di Lanzo e Malone a valle

del capoluogo).

Contributi meno significativi alla piena

del Po sono giunti da affluenti con bacino prevalentemente alpino

soggetto a nevicate e/o a precipitazioni meno cospicue (Maira, Varaita,

Pellice, Dora Riparia, Orco, Dora Baltea, Sesia).

L'Orba e il Bormida hanno

risposto in maniera rapidissima, data la precedente saturazione dei

suoli e l'intensità dei rovesci sul crinale da cui traggono origine,

raggiungendo - nel caso del Bormida - livelli e portate superiori a quelli registrati nel già

straordinario

evento del 21 ottobre 2019.

Ad Alessandria il Bormida è infatti salito fino a 9,39 m al primo

mattino di domenica 24 novembre, stabilendo un nuovo record di

livello nella serie dell'idrometro automatico ARPA Piemonte dal 2000, ma ponendosi

anche come una delle piene più gravose in un secolo dopo quella

del 7-8 ottobre 1977.

Il fiume ha inondato ampi tratti di

fondovalle e pianura (una vittima a Sezzadio) e ha alimentato la piena

del Tanaro, rendendola straordinaria nel tratto finale del suo

corso, dalla confluenza presso Alessandria fino alla foce nel Po

(vaste inondazioni intorno a Pietra Marazzi e Montecastello, località

il cui idrometro ha indicato un colmo di 7,9 m al mattino di

domenica 24, superiore ai 7,72 m del novembre 2016, ma inferiore agli

8,48 m dell'episodio storico del novembre 1994).

A sua volta il Tanaro ha significativamente contribuito alla piena dal

Po, la quale - seppur notevole - in quasi tutto il tratto

piemontese era risultata non così straordinaria, inferiore a

quelle del novembre 1994, ottobre 2000 e novembre 2016 (nel tratto

torinese e vercellese il fiume è rimasto circa 1,5 m sotto il livello

del 2016).

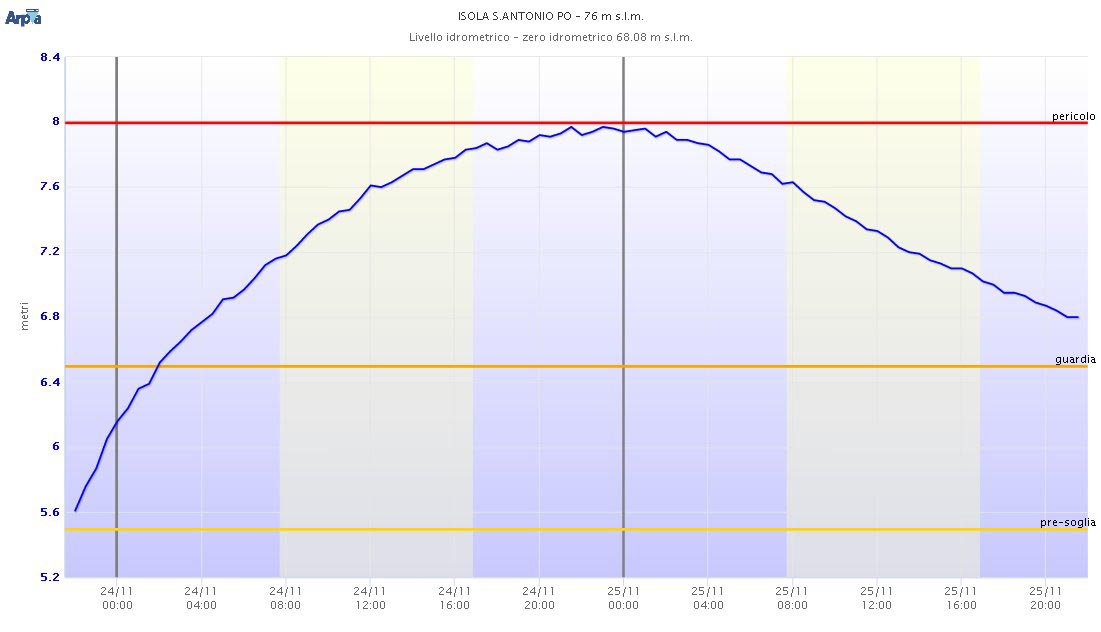

A Isola Sant'Antonio (AL), al confine tra Piemonte e Liguria, il Po ha

sfiorato la soglia di pericolo stabilita a 8 m sullo zero idrometrico

in tarda sera di domenica 24 novembre (il 16 ottobre 2000 si giunse a

9,31 m, il 26 novembre 2016 a 8,55 m).

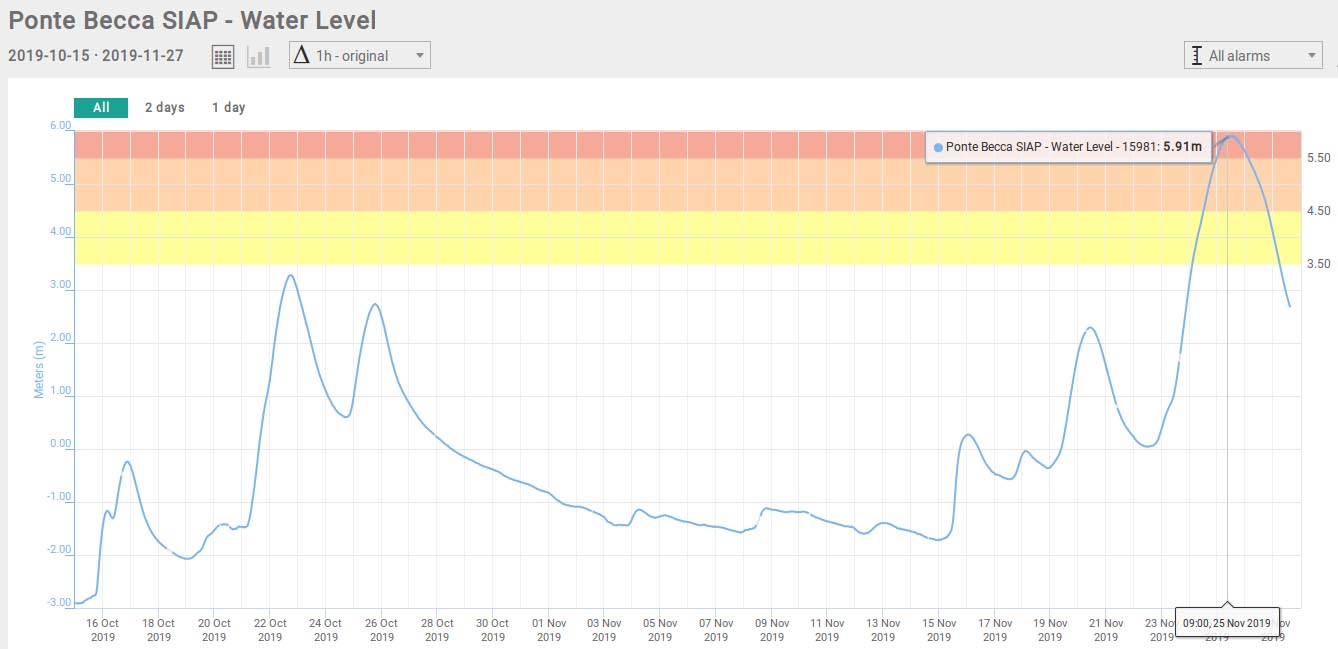

La piena è poi traslata verso la foce nei giorni successivi con

livelli elevati che hanno causato l'estesa inondazione delle golene,

transitando al Ponte della Becca (PV) nel tardo mattino di

lunedì 25 (colmo a 5,91 m, 40 cm sopra la soglia 3 di criticità

elevata), a Piacenza nella notte tra lunedì 25 e martedì 26

(8,21 m, 1,2 sopra la soglia 3), a Cremona intorno al

mezzogiorno di martedì 26 (4,39 m, circa 0,2 m sopra la soglia 3) e a

Borgoforte (MN) nella prima serata di mercoledì 27 novembre

2019 (8,60 m,

1,6 m sopra la

soglia 3; fonte:

AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po).

Tra il Pavese (dopo la confluenza del Ticino, straripato a Pavia) e il

Mantovano si valutano portate dell'ordine di 8000-8500 m3/s

a fronte di massimi storici di 10-12.000 m3/s (eventi del novembre

1951, novembre 1994, ottobre 2000), tendenti a ridursi per laminazione

senza ulteriori apporti rilevanti dai tributari avvicinandosi al

Delta.

Data la lunga durata delle

precipitazioni, quasi tutti i corsi d'acqua hanno mostrato dei

colmi di piena particolarmente lunghi, talora determinati anche

dalla particolare composizione dei contributi degli affluenti: i

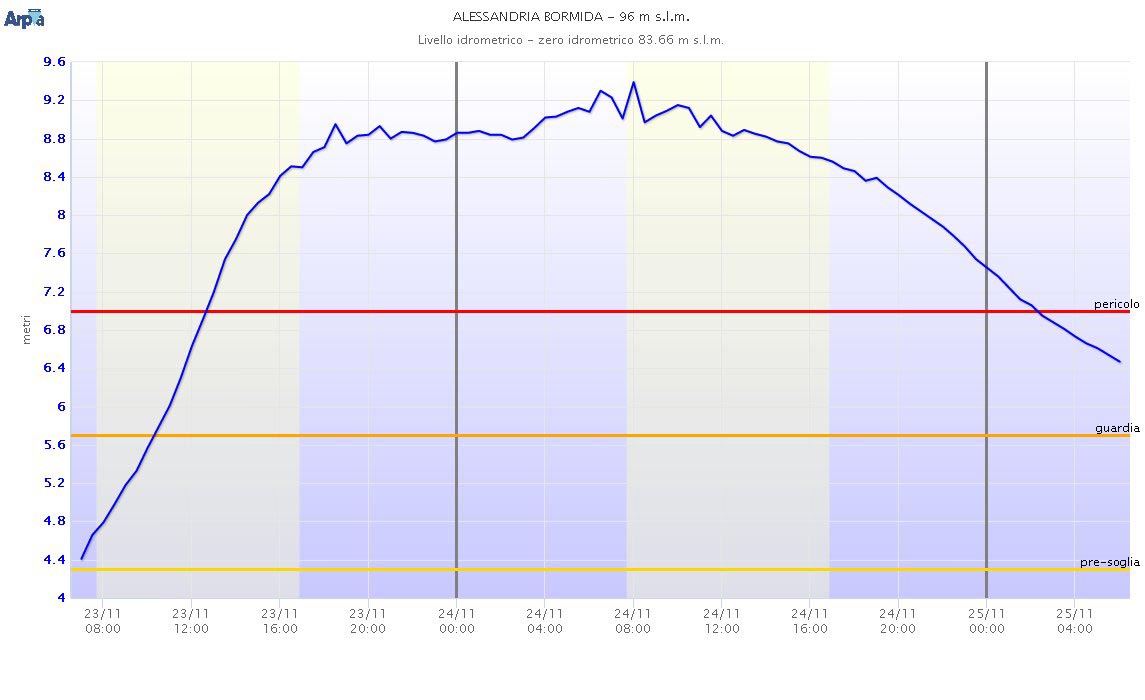

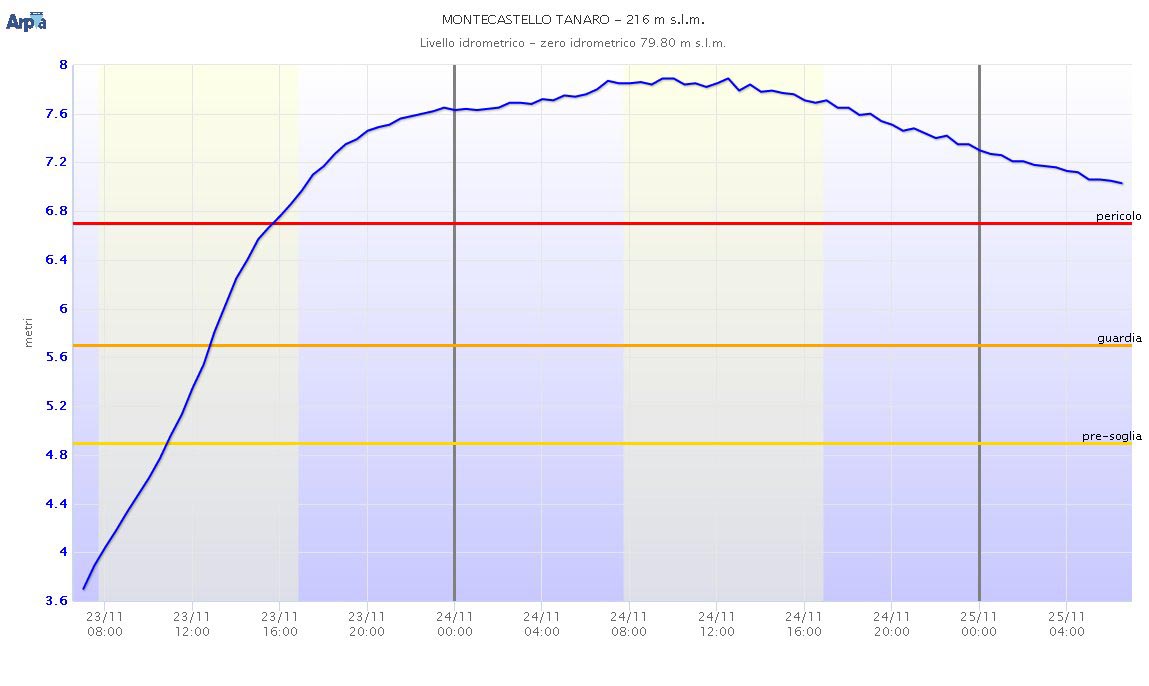

livelli definiti di pericolo sono stati superati per circa 29 ore sul

Po a Moncalieri, 32 ore sul Chisola a Vinovo (TO), 37 ore sul Bormida

ad Alessandria e 45 ore sul Tanaro a Montecastello.

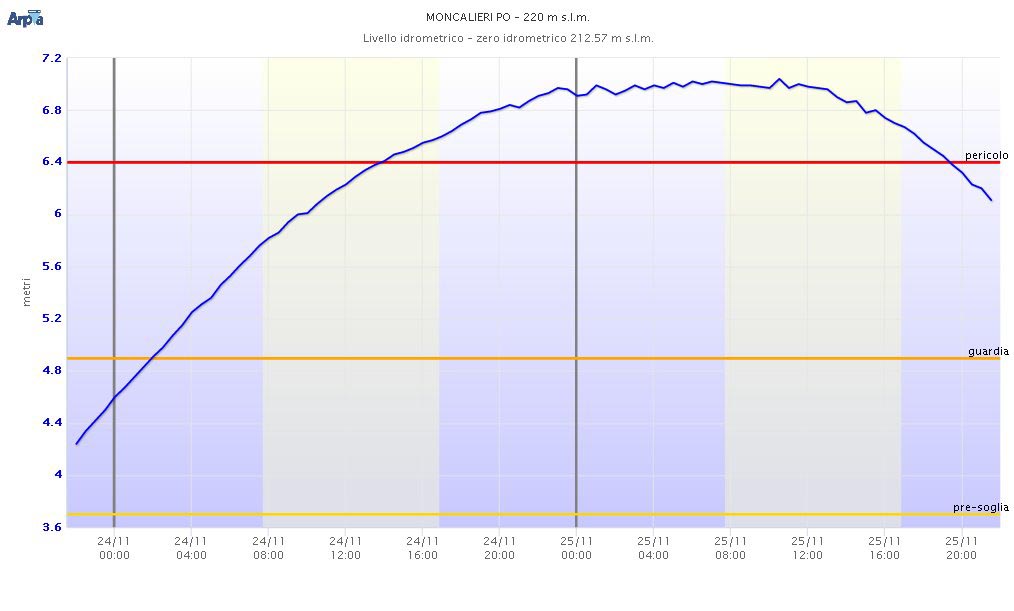

Livello del Po a

Moncalieri. Il colmo è stato raggiunto tardivamente (fine

mattinata di lunedì 25 novembre 2019) rispetto alla quasi totalità

delle altre sezioni idrografiche piemontesi, a causa del persistere

delle piogge fino al mattino del 25 nell'alto bacino del fiume a monte

di Torino. La massima altezza dell'acqua è rimasta circa 1,7 m sotto

l'evento del 25-26 novembre 2016, esattamente tre anni prima (fonte:

ARPA Piemonte).

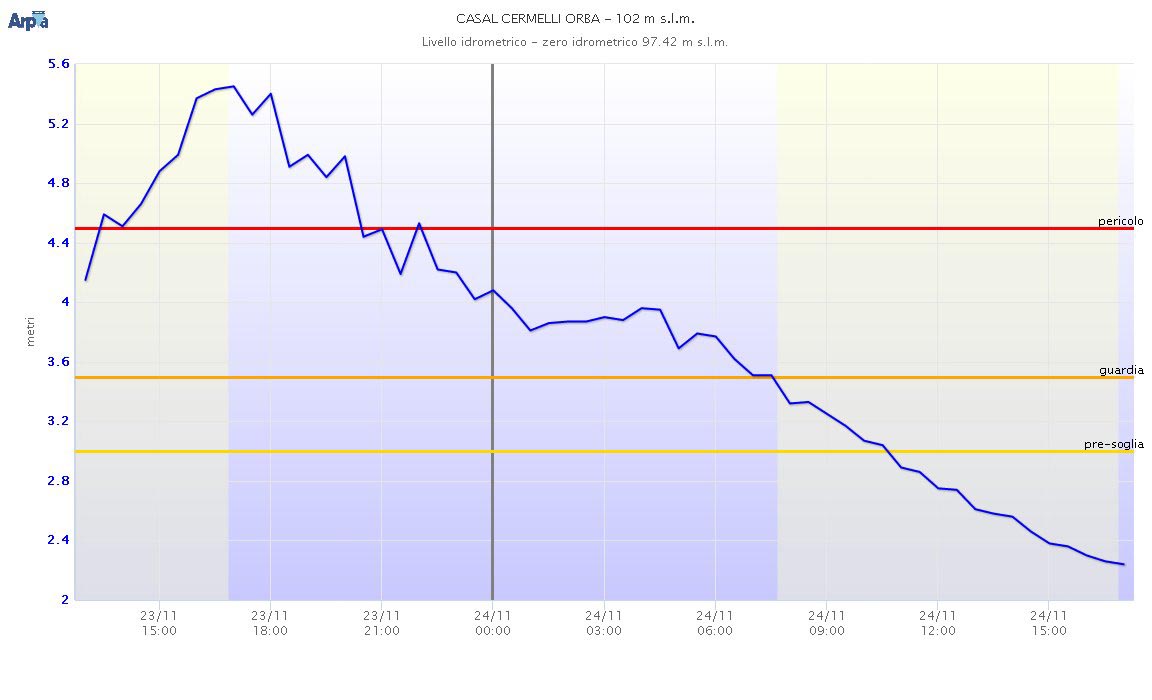

Livello dell'Orba

a Casal Cermelli (AL). Il fiume ha risposto repentinamente ai

rovesci torrenziali della prima fase dell'episodio piovoso

sull'Appennino al confine tra Piemonte e Liguria, toccando il colmo

già nel pomeriggio di sabato 23 novembre (circa 5,45 m), un metro

sopra la soglia di pericolo, ma ampiamente sotto il livello di 7,5 m

raggiunto la sera del 21 ottobre 2019 (fonte:

ARPA Piemonte).

Livello del

Bormida ad Alessandria. Il contributo congiunto dei due rami di

Millesimo e di Spigno e dell'Orba ha sospinto la piena nel tratto

terminale del fiume a livelli straordinari (9,39 m), superiori perfino

all'evento già notevolissimo del

21 ottobre 2019 (9,21 m), quando - come avvenuto anche

nell'ottobre 1977 - il contributo dalle valli Bormida era stato

contenuto e la piena venne trasmessa per lo più dal bacino dell'Orba

(fonte: ARPA

Piemonte).

Livello del Tanaro

a Montecastello: la piena del fiume, ordinaria fino ad

Alessandria, è divenuta di dimensioni insolite (7,9 m) dopo aver

ricevuto le acque del Bormida, ponendosi circa 20 cm sopra il caso del

25-26 novembre 2016 e

60 cm inferiore a quello epocale del 6 novembre 1994

(fonte: ARPA

Piemonte).

Livello del Po a

Isola Sant'Antonio (AL), all'uscita dal territorio piemontese.

Dopo essersi laminata nel tratto tra il Vercellese e il Casalese

grazie ai contributi relativamente moderati della Dora Baltea e del

Sesia, la piena del fiume è tornata ad acquistare importanza una volta

ricevuto il Tanaro, sfiorando il livello di pericolo (8,0 m) nella

tarda sera di domenica 24 novembre, ma senza superare casi del

passato come gli 8,55 m del 26 novembre 2016 e i 9,31 m del 16 ottobre

2000 (fonte:

ARPA Piemonte).

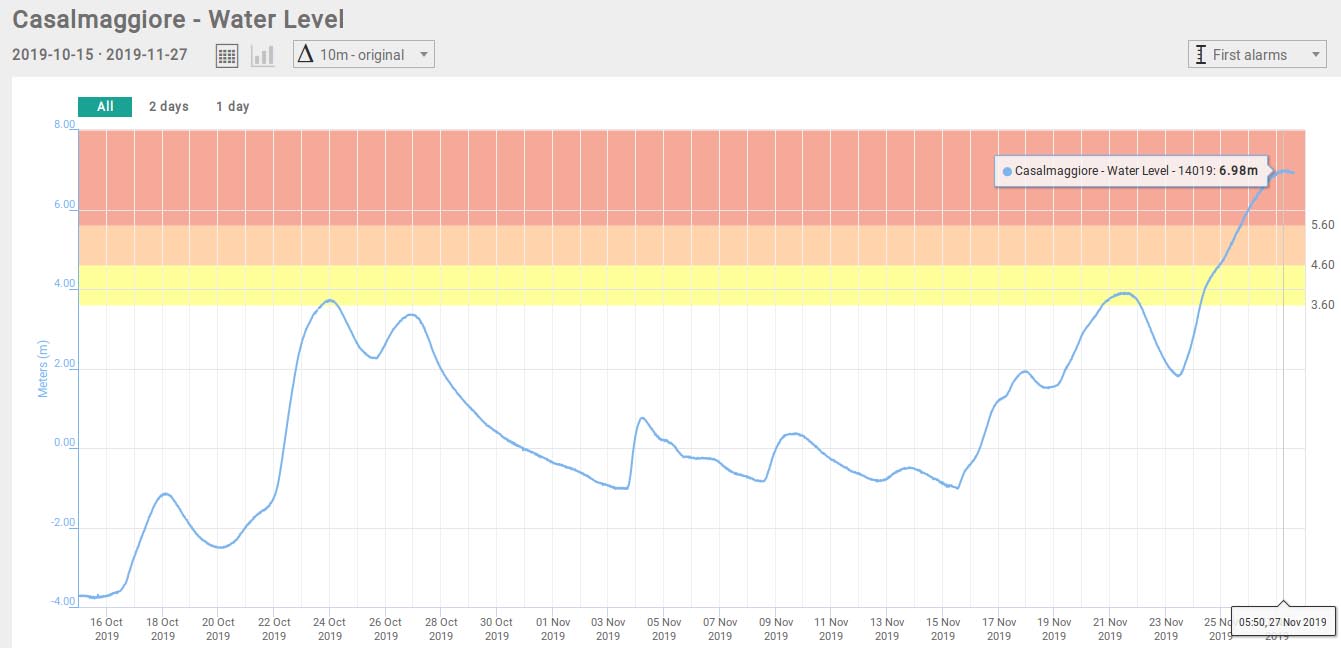

Livelli del Po

al Ponte della Becca (alla confluenza con il Ticino) e a

Casalmaggiore (Cremona) dal 15 ottobre al 27 novembre 2019: sono

ben visibili le diverse onde di piena di questo autunno, in

particolare quelle moderate di fine ottobre e metà novembre, e poi

quella decisamente più importante in corso in questi giorni, che ha

mantenuto livelli superiori alla soglia 3 (criticità elevata) lungo

tutto il corso del fiume fino al Delta, pur senza superare gli episodi

storici

precedenti come novembre 1926, novembre 1951, novembre 1994 e novembre

2000 (Fonte:

Agenzia Interregionale Po).

L'impetuosa piena del

Bormida di Spigno, al limite dell'esondazione a Carcare (SV) la sera

di sabato 23 novembre 2019 (da pagina FB

Savona da scoprire).

Acque straripate

dall'Orba tra Capriata e Predosa (AL) sabato 23 novembre 2019 (da

pagina FB

Rete Meteo Amatori).

Asportazione della

SP186 da parte dell'esondazione del Bormida presso Sezzadio (AL), dove

peraltro si è avuta l'unica vittima di tutto l'episodio in Italia.

Proprio in questo punto la strada taglia un vecchio meandro del

Bormida, abbandonato dal fiume durante il XX secolo ma ancora ben

visibile, e che si riattiva a ogni piena

(f. Protezione Civile Provincia di Alessandria,

via pagina FB

Rete Meteo Amatori).

Periferia Sud-Est di

Alessandria, presso la SP30: un cascinale, protetto da arginatura,

emerge dalle acque esondate dal Bormida in piena straordinaria

(ore 14 di domenica 24 novembre 2019, f. Davide Notti,

CNR-IRPI Torino).

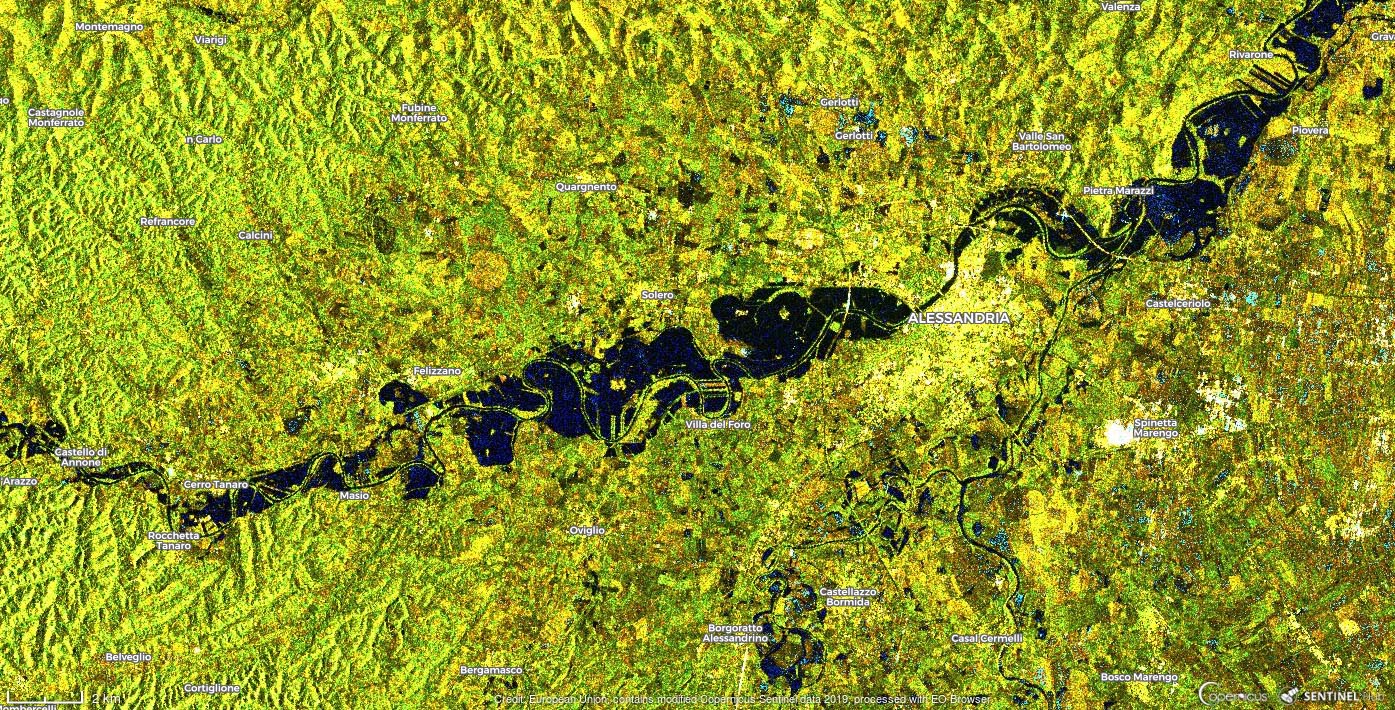

Immagine dal

satellite ESA Sentinel-1 (dotato di radar ad apertura sintetica che

permette di acquisire immagini anche in condizioni di cielo notturno

e/o nuvoloso), ore 05:30 UTC di lunedì 25

novembre 2016: si notano, in basso a destra nell'immagine (in blu), i

residui allagamenti dovuti all'esondazione del Bormida del giorno

precedente intorno ad Alessandria, mentre quelli prodotti dal Tanaro

subito a monte della città sono ancora ben evidenti, con estensione

simile a quella raggiunta nel novembre 2016, ma con battenti idrici

inferiori di circa 2 metri

(cortesia Davide Notti,

CNR-IRPI Torino).

Leggi il

comunicato ESA sulla piena al Nord Italia.

Il Po a Moncalieri

alle h 14 di lunedì 25 novembre 2019: il lungo colmo di piena (massimo

di 7,0 m, portata dell'ordine di 1600 m3/s) è appena

transitato, e - mentre appaiono le prime schiarite dopo quattro giorni

ininterrottamente piovosi - il livello inizia a calare di alcuni

centimetri (f. Daniele Cat Berro).

Torino, primo

pomeriggio di domenica 24 novembre 2019: il Po invade la passeggiata

in sponda destra presso il ponte Balbis, Corso Bramante

(f. Pier Francesco Currado).

Torino, primo

pomeriggio di domenica 24 novembre 2019: materiale flottante nel Po in

piena al ponte Balbis, vista verso monte. Il livello delle acque

salirà ancora di circa mezzo metro nelle 12 ore successive (f. Pier

Francesco Currado).

Altre tre immagini

del Po a Torino: quella diurna è stata ripresa alle ore 13 di domenica

24 novembre 2019 presso il ponte Umberto I (Corso Vittorio Emanuele II)

con in primo piano la biglietteria del servizio di navigazione GTT;

quelle serali intorno alle h 18 al ponte Vittorio Emanuele I, presso

Piazza Vittorio Veneto e la Gran Madre (f. Valentina Acordon).

San Benigno Canavese

(TO), ore 12:30 di domenica 24 novembre 2019: tracce di piena lasciate

dal T. Malone in sponda destra al passaggio del colmo poche ore prima,

all'alba. L'acqua ha superato l'argine di alcuni centimetri lambendo

la provinciale per Lombardore; il 5-6 novembre 1994 la strada fu

invece notevolmente sormontata e le acque esondate dal torrente

asportarono il rilevato della ferrovia "canavesana" (f. Daniele Cat

Berro).

San Benigno Canavese

(TO): altra immagine del T. Malone, che ha accumulato a ridosso

dell'argine destro impressionanti quantità di rifiuti raccolti lungo

l'alveo di piena a monte.

L'esondazione del

Ticino a Pavia, lunedì 25 novembre 2016 (f. Lorenzo Bianchini, via

pagina FB

Rete Meteo Amatori).

Calendasco (PC),

lunedì 25 novembre 2019: ripresa da drone dell'inondazione delle

golene del Po (comprese tra gli argini maestri, di cui quello destro

idrografico è in primo piano). Il colmo di piena all'idrometro di

Piacenza, una decina di chilometri più a valle, verrà registrato nella

notte successiva con livello di 8,21 m

(f. Angelo Adam Cannella, via

pagina FB Emilia Romagna Meteo).

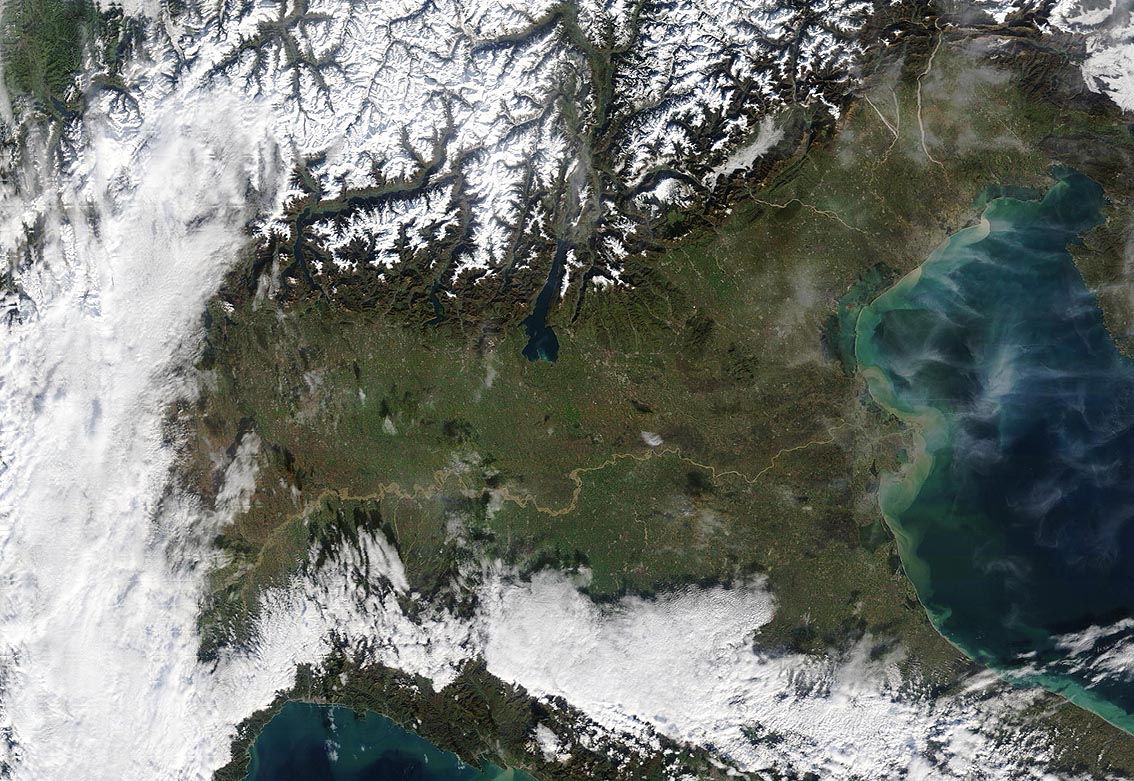

Le ampie schiarite

che si affermano al Nord Italia nelle ore centrali di lunedì 25

novembre 2016 permettono di osservare, dal satellite NASA-Terra

(sensore Modis, canale visibile, ore 10:05 UTC), la grande piena del

basso Tanaro e del Po a valle di Alessandria, che avanza da Ovest a Est come un serpentone marrone, meno evidente

nel tratto ferrarese e del Delta, dove l'onda non è ancora giunta. A

Est (destra nell'immagine) si scorgono anche le piene del Piave, del Meduna - Livenza e del Tagliamento. Tutti questi fiumi conferiscono

grandi quantità di sedimenti nel mare, riconoscibili dai pennacchi che

dalle rispettive foci di diluiscono nell'alto Adriatico (fonte:

NASA;

scarica

qui l'immagine originale ad alta risoluzione).

SS1 Aurelia

interrotta da una colata di fango presso Arenzano (GE), domenica 24

novembre 2019 (da pagina FB

Rete Meteo Amatori).

Lungomare di Alassio

(SV), primo mattino di domenica 24 novembre 2019:

effetti della violenta mareggiata da scirocco del giorno precedente

(da pagina FB

Rete Meteo Amatori).

UN METRO E MEZZO DI NEVE FRESCA OLTRE I 2000

METRI

Durante l'evento perturbato de 22-25

novembre 2019 grandi quantità di neve fresca, dell'ordine di

100-150 cm, sono cadute sulle Alpi occidentali (soprattutto tra le

Valli di Lanzo, il Gran Paradiso e il Monte Rosa) sopra i 1800-2000

m, laddove la precipitazione è avvenuta sempre in forma solida

anche nella fase più tiepida della sera di sabato 24 (scirocco).

Una situazione che ha riproposto esattamente, a Ovest,

quanto già accaduto una decina di giorni prima sulle Alpi

orientali e in particolare in Alto Adige.

Nella fascia altitudinale che si è

trovata spesso al limite tra neve e pioggia, intorno ai 1500 m, la

neve umida e pesante ha determinato numerosi schianti di alberi e

interruzioni di linee elettriche con lunghi black-out nei paesi di

montagna, come già avvenuto (anche a quote inferiori, intorno ai

700-1000 m) durante il precedente episodio del 14-15 novembre 2019.

Inoltre, si sono staccate

numerosissime grandi valanghe che hanno raggiunto anche i

fondovalle (Valle di Gressoney, Val Chiusella, alta Valle Orco, Valli

di Lanzo...), intercettando talora le strade (Ceresole Reale,

Traversella) in genere già chiuse cautelativamente in ragione del

pericolo valutato da Arpa Piemonte fino al livello 5 (molto forte),

massimo sulla

scala europea, dalle Valli di Lanzo alla zona del Sempione.

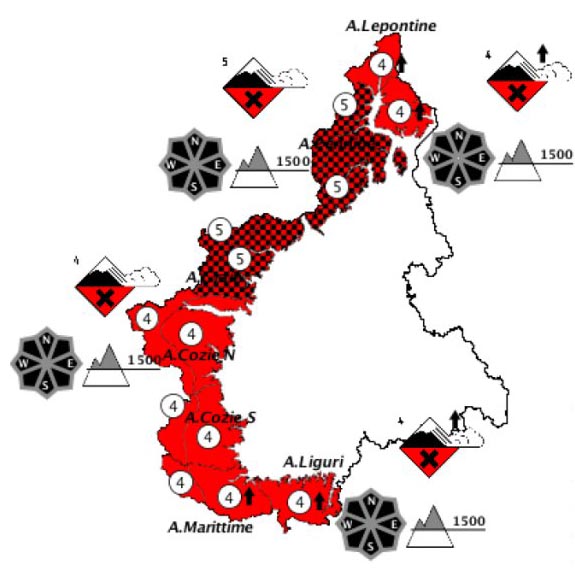

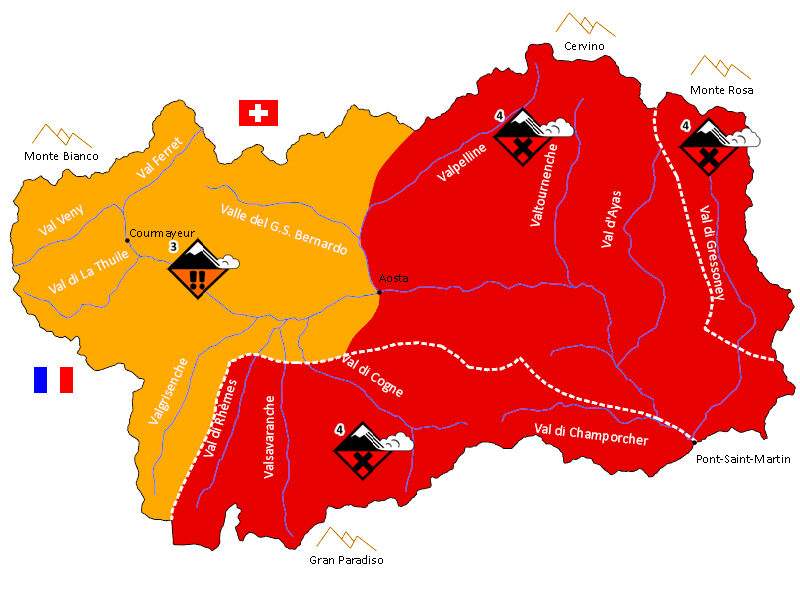

Previsioni del

pericolo valanghe emesse da

Arpa Piemonte e dall'Ufficio

Neve e Valanghe della Regione Autonoma Valle d'Aosta per domenica

24 novembre 2019: si prospetta un pericolo almeno di grado 4 (forte)

per tutte le Alpi piemontesi e per quelle valdostane centro-orientali

dal Gran Paradiso al Cervino-Monte Rosa, fino a 5 (molto forte) sui

settori piemontesi tra le Valli di Lanzo e il Sempione.

Ecco alcune massime altezze di neve al

suolo raggiunte nelle fasi finali dell'evento (al mattino di domenica

24 o di lunedì 25 novembre), suddivise per zone altimetriche. Talora

si sono raggiunti nuovi primati per il mese di novembre, in

genere a quote sopra i 1800 m (evidenziati in neretto nell'elenco).

stazioni intorno a 2500 m e oltre

300 cm al Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Val Soana - TO)

295 cm al Rifugio Gastaldi (2659 m, Valli di Lanzo - TO),

primato di spessore per novembre nella serie dal 1988

239 cm al Rifugio Vaccarone (2745 m, Val di Susa - TO)

194 cm al Pian dei Camosci (2453 m, Val Formazza - VB)

130 cm al Colle dell'Agnello (2685 m, Val Varaita - CN)

intorno a 2000 m

283 cm al Rifugio Zamboni (2075 m, Valle Anzasca - VB)

197 cm a Limone - Pancani (1875 cm, Valle Vermenagna - CN)

188 cm al Lago Chiotas (2020 m, Valle Gesso - CN)

primato di spessore per novembre nella serie dal 1979

185 cm al Lago Malciaussia (1800 m, Valli di Lanzo - TO)

primato di spessore per novembre nella serie dal 1936

124 cm a Sestriere (2020 m, Val di Susa - TO)

primato di spessore per novembre nella serie dal 1996

109 cm a Gressoney D'Ejola (1850 m,

Valle del Lys - AO)

intorno a 1500 m

98 cm a Macugnaga - Pecetto (1360 m, Valle Anzasca, VB)

primato di spessore per novembre nella serie dal 1984

86 cm a Pragelato (1525 m, Val Chisone - TO)

79 cm ad Acceglio paese (1610 m, Val Maira - CN)

69 cm a Ceresole Reale (1581 m, Valle Orco - TO)

43 cm a Bar Cenisio (1525 m, Val Susa - TO)

Eventi di questo genere, caratterizzati da imponenti cadute di neve

umida in montagna generatrici di danni importanti alle linee

elettriche e alla vegetazione (ancora in foglia al termine di un

autunno troppo mite, nel caso attuale) rientrano nei nuovi scenari

di cambiamento climatico sulle Alpi, a seguito di un aumento della

temperatura media dell'aria e del mare e della disponibilità di vapore

acqueo in atmosfera, come spiegato anche in occasione delle recenti

nevicate straordinarie e dannose sulle Alpi orientali (vedi

questo articolo, al fondo).

Immagine catturata

dalla webcam del Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso) al mattino di

martedì 26 novembre 2019, al ritorno di condizioni soleggiate.

L'asta nivometrica indica uno spessore nevoso totale di 280 cm, in

assestamento dopo la punta di 300 cm del giorno precedente, a fine

evento perturbato

(fonte:

Nimbus-CSP).

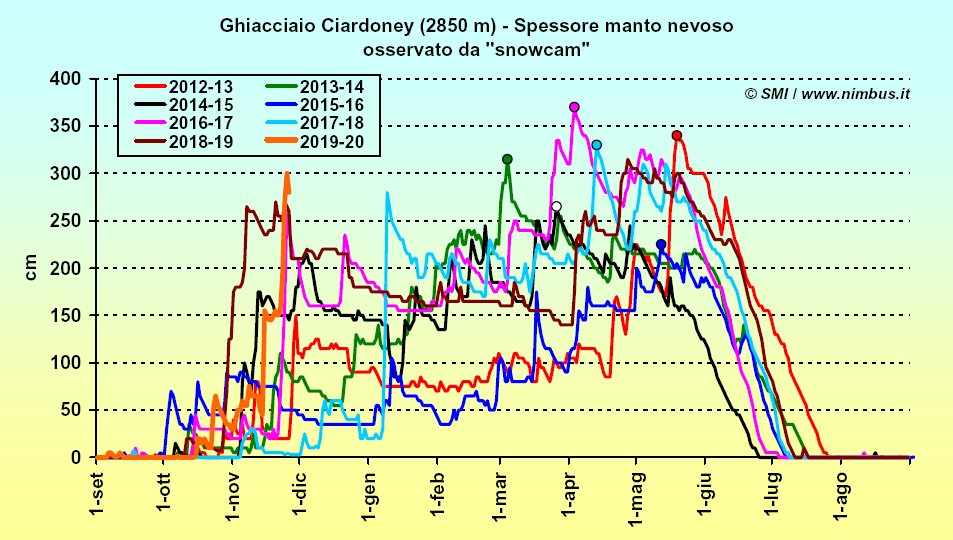

Andamenti dello

spessore nevoso al suolo alla fronte del Ghiacciaio Ciardoney

teleosservato da webcam negli inverni dal 2012-13 in poi. Per la prima

volta in otto anni si è rilevata un'altezza neve di 300 cm in un

periodo precedente il mese di marzo. Si tratta di quantità più

facilmente osservabili tra aprile e maggio, quando le grandi nevicate

primaverili si sovrappongono agli strati nevosi già deposti durante

l'inverno.

Gressoney - La

Trinité (AO), mattino di domenica 24 novembre 2016: pioggia alterna a

neve sui circa 70 cm di manto presenti al suolo. La strada della Valle

del Lys è chiusa già all'altezza di Gressoney-Saint-Jean a causa

dell'elevato pericolo di valanghe (scese in gran numero lungo i

canaloni fino a toccare il fondovalle), e la località è isolata (f.

Michele Freppaz).

Valanga caduta in Val Vogna (laterale della Val Sesia presso Riva

Valdobbia), su una strada già preventivamente interrotta al transito,

tra le frazioni Casa Verno e Casa Morca (da pagina FB

Comune di Alagna Valsesia).

La valanga che

domenica 24 novembre 2019 ha eccezionalmente interrotto la strada

della Val Chiusella in località Chiara, in corrispondenza del guado

sul Rio di Cappia, tra Traversella e Fondo (TO), a quota di appena 900

m

(f. Mauro Palomba).

Novalesa (Val Susa,

TO), valanga caduta lungo il Vallone del Rio Lamet:

è inconsueto che il suo deposito si spinga già in novembre fin qui,

a quota di circa 1050 m (f. Daniela Conca).

Ecco come si

presentava il rifugio presso la Colma di Mombarone (2312 m, zona di

Ivrea, all'imbocco della Valle d'Aosta) martedì 26 novembre 2019, al

temporaneo ritorno del sereno dopo il lungo periodo perturbato. La

struttura è completamente avvolta da uno strato di neve e calabrosa

accumulate dal forte vento da Sud-Est che ha accompagnato le

precipitazioni (f. Pietro Guareschi).

NOVEMBRE 2019 TRA I PIU' PIOVOSI

IN OLTRE UN SECOLO AL NORD-OVEST

A causa dell'anomala ricorrenza di

flussi umidi da libeccio e scirocco, novembre 2019 verrà ricordato

come tra i più piovosi in oltre un secolo nelle lunghe serie

pluviometriche del Nord-Ovest italiano, con quantità talora record

sull'Appennino ligure.

Con le ulteriori precipitazioni cadute il giorno 27, i totali mensili

si elevano a:

269,2 mm a Torino-centro - Il quadruplo della media 1981-2010,

e quarto novembre più piovoso dal 1802, come non si era più

visto dal novembre 1958 con 270 mm.

612,4 mm al Santuario di Oropa (BI) - Tre e volte e mezzo la

media, e sesto caso nella serie dal 1913 (il record di

novembre, 1044 mm, fu registrato nel recente 2014).

267,4 mm a Cuneo - Tre e volte e mezzo la media, e settimo

caso nella serie dal 1877.

1080,2 mm a Piampaludo (SV) - Circa quattro volte e mezzo la

media, e record nella serie dal 1914 (con lacune); superati i

precedenti casi di novembre del 1926 (779 mm), 1934 (798 mm), 1951

(725 mm) e 2014 (958,4 mm).

1186,2 mm a Urbe - Vara Superiore (SV), pluviometro che,

installato nel 2013 a pochi chilometri da Piampaludo, conferma

l'eccezionalità del periodo.

Sempre sull'Appennino Ligure tra le province di Savona e Alessandria

(bacino dell'Orba) risultano del tutto inedite, prive di

precedenti storici noti in almeno un secolo (e in qualunque periodo

dell'anno), anche le cumulate su sequenze di 45 giorni consecutivi.

Dal 14 ottobre al 27 novembre 2019, totali di:

1212,8 mm a Gavi (AL)

1368,4 mm al Lago Lavagnina (AL)

1728,4 mm a Piampaludo (SV)

1898,0 mm a Urbe - Vara Superiore (SV)

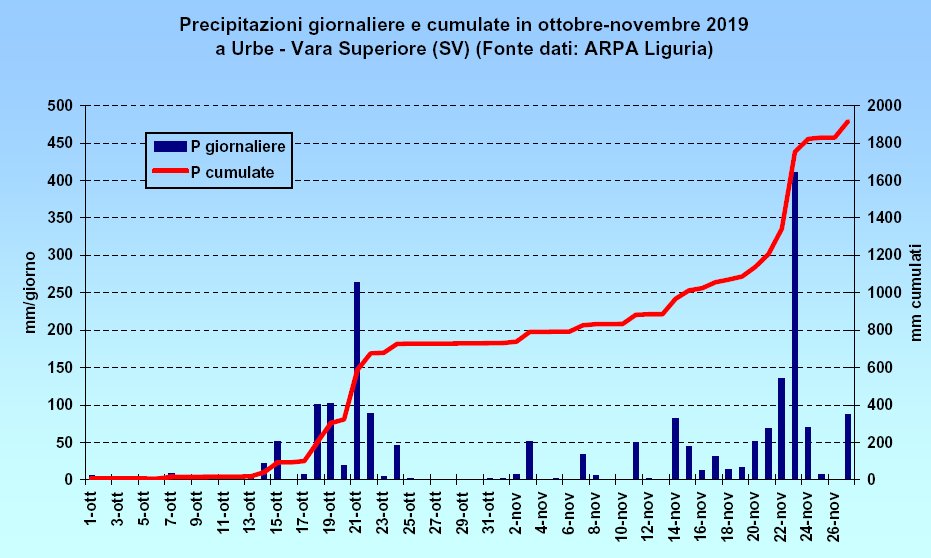

Precipitazioni

giornaliere e cumulate a Urbe - Vara Superiore (SV) dal 1° ottobre al 27 novembre 2019:

eccezionale totale di 1898 mm in 45 giorni (tra il 14 ottobre e il 27 novembre,

33 giorni con almeno 1 mm di

precipitazione su 45), più della media annuale in un mese e mezzo ...

e 1918 mm dal 1° ottobre al 27 novembre.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo

ARPA Piemonte,

ARPA Liguria

e il

Centro Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la

disponibilità dei dati meteo-idrologici pubblicati sui rispettivi

siti.

I soci e collaboratori SMI Valentina Acordon e Claudio

Castellano (Torino), Luigi Schiara (Salbertrand, TO),

Davide Notti (CNR-IRPI Torino),

Gabriele Savio (San Maurizio Canavese, TO), Emiliano Stabile

(Ivrea, TO), Pier Francesco Currado (Torino), Mauro Palomba

(Traversella, TO), per gli scambi di informazioni e immagini.

Fabio Luino (CNR-IRPI

Torino) e tutti gli altri iscritti ai gruppi FB "Memoria

storica dei dissesti geo-idrologici" e

"Nefandezze Urbanistiche del Territorio Italiano" per l'utile

diffusione in tempo reale di informazioni su piene fluviali e dissesti

in Italia.

Gli amministratori della pagina FB "Rete

Meteo Amatori" per la gentile segnalazione di immagini degli

eventi.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|