|

LA COP-21 E

L'ACCORDO DI PARIGI:

LA COP-21 E

L'ACCORDO DI PARIGI:

UN MODESTO PUNTO DI PARTENZA

PER LA DECARBONIZZAZIONE,

SERVIRANNO MAGGIORI IMPEGNI

15.12.2015

SMI - Redazione Nimbus

Sabato 12 dicembre 2015

l'attesissima Cop-21, conferenza delle Nazioni Unite per la definizione

di un più ambizioso ed efficace percorso di riduzione delle emissioni di

gas serra dopo il termine del secondo mandato del Protocollo di Kyoto

nel 2020, si è conclusa con l'approvazione dell'Accordo di Parigi

all'unanimità da parte dei delegati di 195 Paesi.

Che cosa prevede

l'Accordo di Parigi?

L'Accordo punta al cruciale obiettivo di mantenere ben al di sotto

dei 2 °C il riscaldamento atmosferico rispetto all'era

preindustriale entro il 2100, possibilmente anche a 1,5 °C,

tramite la messa in pratica (tuttavia non legalmente vincolante, né

ancora sufficiente) dei piani nazionali volontari di

riduzione delle emissioni di gas serra (INDC = Intended Nationally

Determined Contributions) presentati finora da 187 Paesi (l'Unione

Europea si è presentata in maniera compatta con una promessa di

diminuzione del 40% dei gas climalteranti entro il 2030).

Pur senza specificare obiettivi di riduzione a più lungo

termine, l'Accordo parla di

neutralità delle emissioni nella seconda

metà del secolo (bilancio tra le residue emissioni antropiche e il

loro assorbimento in "pozzi" naturali di carbonio come suoli e foreste,

o il loro "sequestro" tramite tecnologie tuttavia almeno

per ora di dubbia efficacia).

Il raggiungimento dei risultati e l'implementazione degli impegni

saranno soggetti a verifica ogni 5 anni a partire dal 2023 ("Global

Stocktake") in

occasione delle Conferenze delle Parti.

12

dicembre 2015, al Parc des Espositions di Paris - Le Bourget si esulta all'accettazione dell'Accordo di Parigi da parte

di tutti i 195 Paesi intervenuti alla Cop-21. Da sinistra, Christiana

Figueres (Segretaria UNFCCC), Ban Ki-moon (Segretario Generale Nazioni

Unite), Laurent Fabius (Ministro degli Esteri del governo francese e

Presidente della

Cop-21) e François Hollande (Presidente della Repubblica francese).

Fonte: UN News Centre.

Altri aspetti importanti dell'Accordo riguardano:

- Responsabilità climatica: nel testo si differenzia il livello

di impegno richiesto o auspicato per ogni Paese in base alla propria

situazione economica, tecnologica e sociale, e al ruolo finora avuto nel

produrre emissioni serra. I termini “devono”, “dovrebbero”

e “possono” sono stati utilizzati, rispettivamente, per i paesi

sviluppati, quelli emergenti e quelli molto poveri e/o particolarmente

vulnerabili.

- Finanza climatica e trasferimento tecnologico: costituzione

(non legalmente vincolante) di un fondo di 100 miliardi di dollari

all'anno a partire dal 2020 da parte dei Paesi sviluppati (con

finanziamenti anche dal settore privato) per aiutare quelli emergenti

nell'adattamento ai cambiamenti climatici e nel raggiungimento della

neutralità delle emissioni, anche tramite l'introduzione di tecnologie

ad elevata efficienza energetica.

Le ratifiche da parte dei singoli Stati saranno aperte

il 22 aprile 2016 (Giornata Mondiale della Terra), e l'Accordo diverrà operativo dal 2020, ma solo se

questo verrà siglato da 55 Paesi responsabili complessivamente di almeno

il 55% delle emissioni globali.

E' un trattato

soddisfacente?

Buon risultato diplomatico, ma sul piano della fisica del clima non

basta

Non è stato facile mettere d'accordo 195 Paesi del mondo, responsabili

pressoché della totalità delle emissioni, dagli Stati Uniti,

alla Cina, ai piccoli stati insulari del Pacifico... su temi così

delicati, dunque, come hanno ricordato il segretario UN Ban Ki-moon e il

premier francese François Hollande, si tratta certamente di un

accordo di portata storica nel percorso dei negoziati sulla lotta ai

cambiamenti climatici, il primo ad essere universale (il

Protocollo di Kyoto escludeva i Paesi emergenti e quelli più poveri), e

molto probabilmente - almeno sotto il profilo negoziale - non si poteva

ottenere di più.

Inoltre la firma dell'accordo

riconosce senza mezzi termini l'esistenza e la gravità del problema

climatico da parte di tutti i governi, mettendo fine a tutte le

dispute negazioniste.

Tuttavia ancora non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi

stabiliti e a metterci al sicuro dalle conseguenze più gravi dei

cambiamenti climatici.

Si stima infatti che l'applicazione

degli INDC possa "limitare" il riscaldamento globale al 2100 a 2,7 °C,

anziché a ben meno di 2 °C, per cui ulteriori e più ambiziose

riduzioni delle emissioni saranno indispensabili in futuro per

centrare l'obiettivo, come peraltro specificato nell'Art. 3

dell'Accordo.

Ricordiamo infatti che un incremento termico di 2,7 °C comporterebbe

pur sempre significative destabilizzazioni a lungo termine del clima

e degli ecosistemi terrestri, con totale scomparsa della banchisa

artica, collasso di almeno una parte delle calotte di Antartide e

Groenlandia con aumento dei livelli marini superiore al metro a scala

plurisecolare (e allagamento di pianure costiere oggi abitate da oltre

100 milioni di persone), aumento degli eventi atmosferici estremi, calo

di produttività agricola specialmente nelle regioni calde, maggiore

diffusione di malattie tropicali, crisi sanitarie dovute a ondate di

caldo e carestie, crescenti migrazioni umane.

Inoltre il carattere non vincolante dei "compiti" di ciascuna nazione

lascia dei dubbi sull'effettiva applicazione dei tagli alle emissioni...

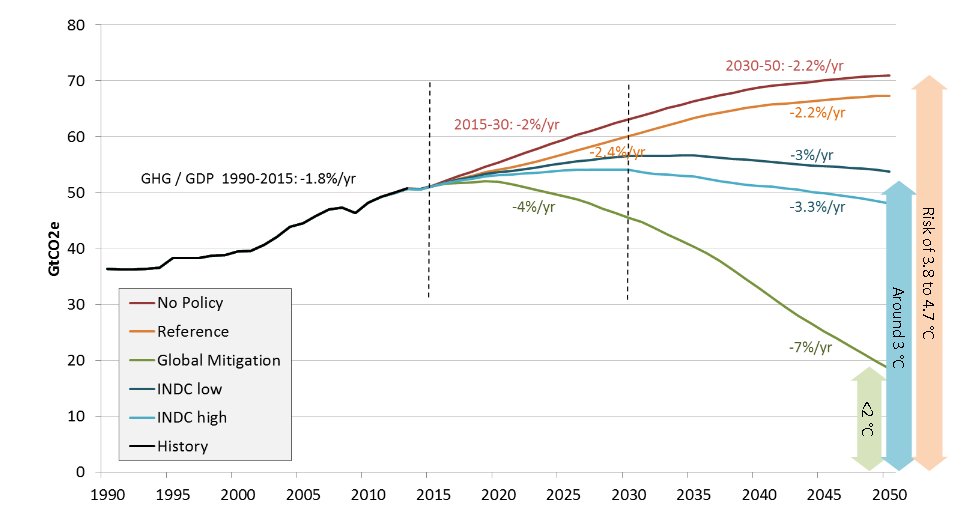

Le simulazioni

indicano che l'applicazione degli INDC (Intended Nationally

Determined Contributions) attualmente presentati dai singoli Paesi

per le riduzioni dei gas serra non sarebbe ancora sufficiente a

raggiungere l'obiettivo di mantenere il riscaldamento al 2100 sotto i 2

°C rispetto all'era preindustriale, concorrendo a uno scenario di poco

inferiore a 3 °C, per cui ulteriori tagli alle emissioni saranno da

pianificare in futuro. Fonte:

"Analysis of scenarios integrating the INDCs" (Joint

Research Centre-EC).

Aspre critiche sono infatti giunte anche dal mondo

scientifico, ad esempio dall'autorevole climatologo ex-NASA e attivista

James Hansen, che

sulle pagine del "Guardian" ha definito i negoziati di Parigi una

"frode", e sottolinea come l'unico modo per tagliare efficacemente e

rapidamente le emissioni serra sia introdurre tasse sulla produzione di

gas climalteranti.

Tuttavia, per lo meno la volontà di porre mano al problema in modo

concreto ora sembra esserci, e la strada verso la decarbonizzazione

entro questo secolo pare imboccata. Ciò non toglie che gli aumenti

termici comunque ormai inevitabili causeranno importanti impatti

sull'ecosistema e sulla società, ragione che rende prioritaria anche una

strategia di adattamento.

D'altra parte, se da un lato è vero che la responsabilità di costruire

le basi politiche e legali un radicale cambiamento spetta ai governi,

tocca poi ai singoli cittadini desiderarlo davvero e applicarlo nella

vita quotidiana: infatti con le nostre scelte - dalla riduzione

degli sprechi e dei rifiuti, ai trasporti, all'uso dell'energia... -

possiamo iniziare a cambiare il mondo fin da subito, anche senza

aspettare l'applicazione dell'Accordo di Parigi!

Vedremo... intanto il prossimo appuntamento è per il 7-18 novembre 2016

alla Cop-22 di Marrakesh (Marocco).

Per maggiori dettagli:

Sito ufficiale della

Cop-21

La Cop-21 in cifre

Sito dell'United

Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC)

Link al

testo integrale dell'Accordo

«Bollettino» della COP21 di

Italian Climate Network

Leggi un

commento di Luca Mercalli

Ulteriori riflessioni su

Qualenergia.it

Le «Conferenze delle Parti»: FAQ

|