|

La zona tirrenica

del Centro-Nord continua a essere interessata da nubifragi di notevole

intensità, in grado di generare inondazioni-lampo con pesanti danni.

Il periodo tra ottobre e novembre è fortemente a rischio per questo

genere di fenomeni su tutta l'area mediterranea. Infatti le celle

temporalesche che si generano per l'arrivo dei primi fronti perturbati

atlantici con masse d'aria più fresca o fredda traggono più energia

dal vapore acqueo disponibile al di sopra di una superficie marina

ancora tiepida. Quando è presente un flusso di vento molto intenso in

quota tali eventi possono rigenerarsi per più ore sulle stesse zone

apportando quantità di precipitazione di notevole entità in poche ore.

Tra ottobre e novembre 2011 si inseriscono in questo contesto l'evento

di Roma del 20 ottobre, l'evento dello Spezzino e Lunigiana del 25

ottobre, di Genova del 4 novembre, di Napoli del 6 novembre, dell'Elba

del 7 novembre e ancora i fenomeni che si osservano nel corso di

martedì 8. Invece nei mesi invernali le acque marine più fredde

inibiscono in parte i fenomeni più violenti.

L'ondata di

maltempo iniziata venerdì 4 novembre 2011 con un nubifragio monsonico

su Genova è stata attivata in una prima fase da una vasta depressione

atlantica (QUINN), che ha esteso la sua saccatura sul Mediterraneo

occidentale, attivando un intenso flusso meridionale e perturbato

verso le Alpi e l'Appennino ligure, con l'innesco di un temporale

stazionario e rigenerante di straordinaria intensità sul capoluogo

ligure (si veda

l'articolo già pubblicato su Nimbus Web).

Dalla

depressione principale QUINN si è originato un secondo minimo di

pressione intorno alle Baleari (ROLF), che è evoluto in modo autonomo

come depressione mediterranea e ha esteso l'ondata di maltempo a tutto

il Nord-Ovest, provocando crisi moderate anche sul Piemonte nel corso

della giornata di domenica 6 novembre.

L’analisi isobarica al suolo che la denominazione dei sistemi

anticiclonici

e depressionari dell’Istituto

di Meteorologia dell’Università di Berlino.

Lunedì 7

novembre la depressione mediterranea Rolf si è allontanata dal Nord

Italia e ha iniziato a colmarsi, poi nella serata ha ripreso vigore.

Normalmente la

ciclogenesi sul Mediterraneo occidentale si attiva come conseguenza di

irruzioni di aria fredda, spesso sottovento ai Pirenei o nell'area

delle Baleari, come è accaduto con l'iniziale formazione di Rolf. Con

il tempo, se la depressione non viene più alimentata, questa tende

gradualmente a perdere forza ed energia fino a colmarsi.

Nella sua

seconda fase di attività (dalla sera di lunedì 7) Rolf ha attinto

nelle condizioni di instabilità convettiva e nella condensazione

dell'aria umida marina, con liberazione di grandi quantità di calore

latente, l'energia sufficiente per riattivarsi, proprio come avviene

nella genesi dei cicloni tropicali. L'approfondimento della pressione

in questo caso è stata favorita infatti dall'azione convergente e

rotatoria dell'aria e dai moti ascensionali, che determinano una

diminuzione sempre più marcata della pressione nel centro della

colonna, con aumento della forza di gradiente.

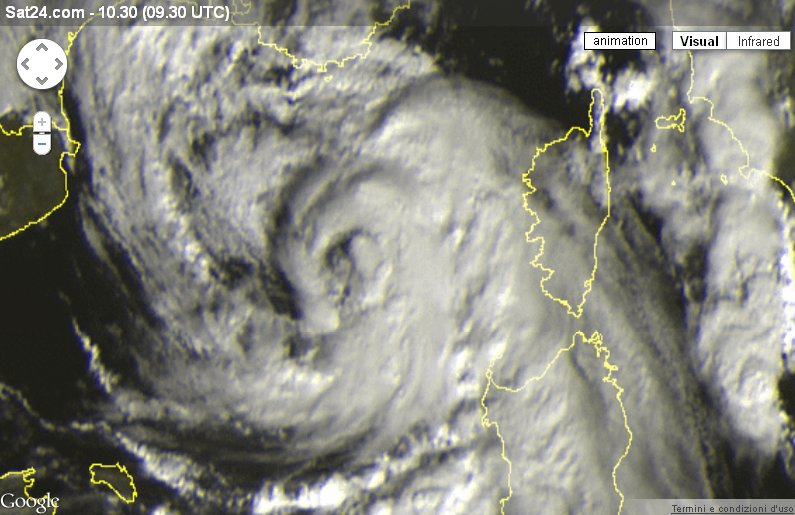

Proprio come un uragano tropicale, Rolf si presenta dalla sera di

lunedì 7 come una successione di celle convettive che vanno a formare

il sistema nuvoloso corrispondente a una banda spiraliforme di cumuli

e cumulonembi intorno al minimo di pressione, zona sgombra di nubi e

denominata "occhio del ciclone".

Nell’immagine satellitare al visibile è ben evidente l’ammasso

nuvoloso

spiraliforme costituito in buona parte da una sequenza di

celle temporalesche,

intorno al minimo di pressione più sgombro dalle

nubi.

Ciò non

significa che Rolf acquisisca intensità paragonabili agli uragani

delle delle zone tropicali in senso stretto, dove l'acqua marina più

calda con temperature di circa 26.5 °C per almeno 50 m di profondità

gioca un ruolo importante, tuttavia Rolf mostra comunque venti

superiori ai 100 km/h e toccherà terra entro la sera di martedì 8

novembre sul dipartimento francese del

Var, dove sono state disposte

evacuazioni ed è in atto la Vigilanza di

MeteoFrance.

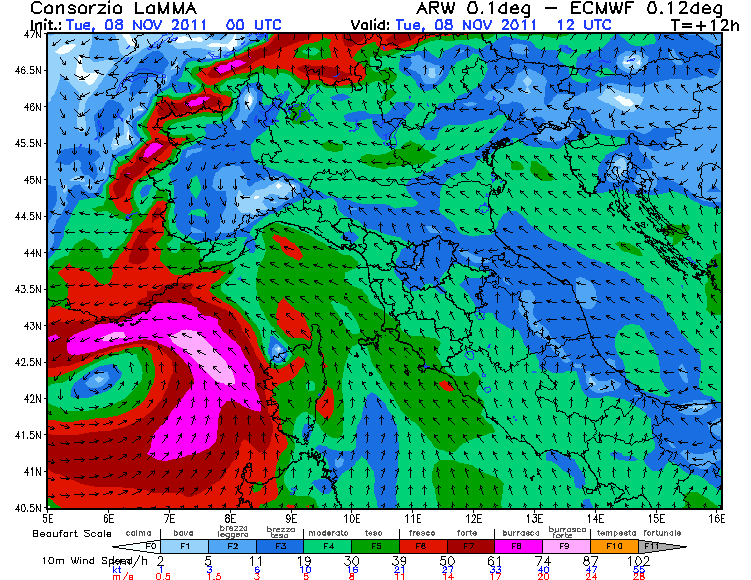

La rotazione dei venti antioraria intorno all’occhio del ciclone Rolf:

la massima intensità della tempesta è attesa sul Var in Francia (carta

di previsione del vento medio a 10 m, del

Lamma Toscana).

La mareggiata ad Imperia nella giornata dell'8 novembre 2011 (foto

Ivan Valente).

Ci si domanda dunque se i cambiamenti

climatici globali possano già influire sulle strutture meteorologiche

che generano precipitazioni intense. La risposta non è semplice, in

quanto per definizione la statistica dei fenomeni rari non permette di

rilevare una tendenza se non allorché il campione di eventi "nuovi" si

sia sufficientemente esteso nel tempo. Preso singolarmente un singolo

evento meteorologico estremo rientra nella variabilità climatica

locale e non permette banali attribuzioni al riscaldamento globale, ma

è chiaro che l'aumento termico planetario può in qualche misura

favorirli e solo la continua osservazione potrà via via estrarre il

segnale climatico di cambiamento anche sulle piogge intense, che per

ora è molto tenue.

L'anomalia di temperatura superficiale del Mediteranneo l'8 novembre

2011: si noti l'estesa area con 2-3 gradi sopra la norma tra le

Baleari e il Golfo del Leone, proprio dove nelle ultime ore ha ripreso

vigore il ciclone Rolf (fonte:

GNOO-INGV).

A

30 m di profondità l'anomalia termica sul Golfo del Leone appare

ancora più pronunciata che in superficie, facendo presagire un'elevata

disponibilità energetica per la depressione Rolf (fonte:

GNOO-INGV).

Rolf non è la prima depressione

mediterranea che evolve in ciclone simil tropicale (Tropical

Like Cyclone, TLC), ma i casi del passato hanno riguardato

prevalentemente zone più meridionali e calde del Mediterraneo.

Proprio in queste ore giunge notizia

che il Satellite Service Division (SSD) della NOAA ha classificato

questo sistema come

tempesta

tropicale 01M. |