|

A Torino e dintorni, tra gli eventi talora intensi del lungo periodo

di tempo instabile e piovoso cominciato a fine aprile 2023 e terminato

a metà giugno, si è distinto per violenza il nubifragio della notte

tra domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Le celle temporalesche, formatesi nella tarda sera dell'11 giugno sul

Piemonte settentrionale all'arrivo di un impulso di aria relativamente

fresca e instabile da Nord-Est, sono poi migrate verso Sud-Sud-Ovest,

passando per Biella, Ivrea e la pianura centrale del Canavese,

rinvigorendosi in un ampio sistema a multicella fino ad approdare su

Torino intorno all'una di notte.

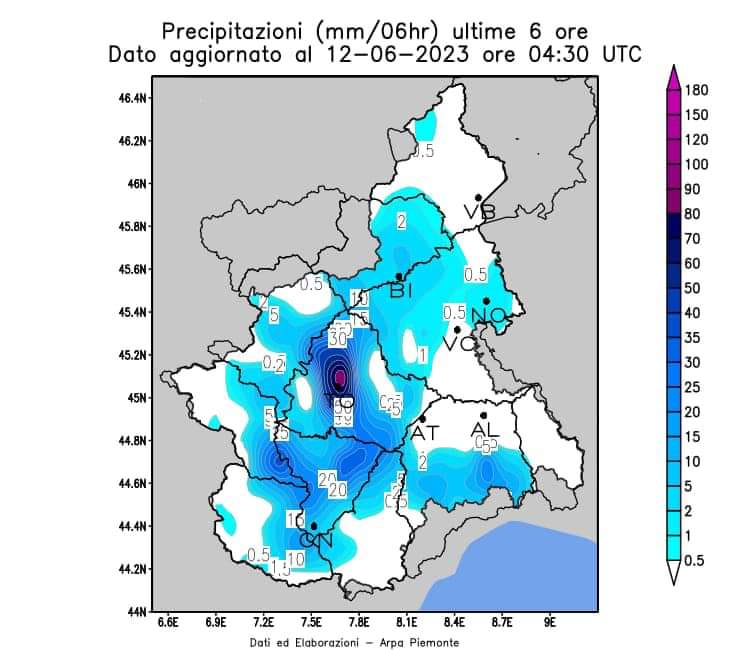

Precipitazioni cumulate in Piemonte

tra le h 22:30 UTC dell'11 giugno e le

h 04:30 UTC del 12 giugno 2023 (ovvero tra le 00:30 e le 06:30 ora

legale italiana). Si nota un nucleo >100 mm proprio su Torino-centro

(fonte: Arpa

Piemonte).

Gran parte dell'area urbana ha ricevuto precipitazioni importanti,

prossime o superiori a 50 mm, ma i valori più significativi sono stati

registrati dalla stazione meteorologica

Arpa Piemonte

dei Giardini Reali, con 73,5 mm in periodo di un'ora

terminante alle h 00:12 UTC, ovvero le 02:12 ora legale italiana, e

98,5 mm nelle tre ore con termine alle h 02:04 UTC, le

04:04 in Italia (*).

Quest'ultimo valore, superando i

94,2 mm del 22 giugno 2021 in via della Consolata (anche questo un

pluviometro

Arpa Piemonte), rappresenta il nuovo primato di piovosità noto

su tre ore per l'intero territorio cittadino, ovvero si è trattato

della pioggia più intensa su un intervallo così breve mai rilevata da

tutte le stazioni succedutesi nel tempo a Torino per lo meno dal 1928,

anno in cui in centro città si avviò la registrazione continua delle

precipitazioni con apparecchi a bascula.

Molto probabilmente l'eccezionalità si estende anche ai periodi

precedenti fino al 1802 (osservatori dell'Accademia delle Scienze,

Palazzo Madama, Istituto di Fisica), in cui la registrazione

dell'intensità oraria delle precipitazioni non era regolare, tuttavia

un evento di questa entità sarebbe stato ragionevolmente notificato in

dettaglio dai responsabili delle misure.

Quanto al periodo di un'ora, resta invece

imbattuto il record cittadino di 83,4 mm dell'11 agosto 2010 alla

Consolata.

L'evento ha prodotto allagamenti di strade ed

edifici (quasi inevitabili con tali intensità di precipitazione su

superfici urbane impermeabilizzate), tuttavia l'ora notturna in cui è

avvenuto per lo meno ne ha ridotto l'impatto sulle attività dei

torinesi e sulla circolazione stradale.

(*) I valori originali registrati dal pluviometro

dei Giardini Reali, e pubblicati tra le

misure in

tempo reale Arpa Piemonte, corrispondevano a 87,4 mm in 1 h e

114,4 mm in 3 h, tuttavia in fase di validazione da parte dell'ente

sono stati ricalcolati rispettivamente in 73,5 e 98,5 mm tramite le

correzioni - suggerite in letteratura per intensità di pioggia elevate

- da applicare alle precedenti generazioni di pluviometri.

Da un estremo di precipitazioni all'altro, anche con

il contributo dei cambiamenti climatici antropogenici

La violenza del nubifragio e in generale l'insistenza e

l'abbondanza delle piogge dell'ultimo mese e mezzo stupiscono

soprattutto per la loro rapida insorgenza dopo l'eccezionale

periodo secco durato da dicembre 2021 ad aprile 2023.

A tal proposito, uno studio pubblicato a maggio 2023 sulla rivista

scientifica internazionale

Nature

Communications (Increasing

global precipitation whiplash due to anthropogenic greenhouse gas

emissions) identifica il ruolo dei cambiamenti climatici

antropogenici (emissioni di gas serra) nel rendere più rapide,

frequenti e intense le transizioni da un estremo di precipitazioni a

quello opposto nel giro di poche settimane o mesi, come avvenuto

questa primavera in Italia.

Grazie a ...

Arpa Piemonte,

e in particolare a Roberto Cremonini del Dipartimento Rischi

Naturali, per la tempestiva comunicazione di dati e informazioni sul

nubifragio; inoltre a Gennaro Di Napoli, che insieme a Luca

Mercalli ha analizzato tre secoli di storia meteorologica torinese

nel

libro "Il clima di Torino".

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|