|

L'ESTATE

2017 IN ITALIA:

SECONDA PIU' CALDA E QUARTA PIU' SECCA

Daniele Cat Berro e Luca Mercalli,

SMI / Redazione Nimbus

14 Settembre 2017

Nell'insieme dell'Italia l'estate 2017 ha visto una combinazione di

calura e siccità di gravità sconosciuta fino a una quindicina di anni fa

nei nostri climi, ma che ora sta diventando sempre più ricorrente per

effetto del riscaldamento globale.

In base alle statistiche elaborate dal

CNR-ISAC di Bologna è stata la seconda estate più calda dal 1800

a livello nazionale dopo il caso estremo del 2003, con un eccesso

termico medio di 2,5 °C, e la quarta più asciutta, con

precipitazioni in difetto del 40%.

Un connubio simile per intensità e

caratteristiche a quello verificatosi di recente nell'estate

2012, e particolarmente sfavorevole per agricoltura, foreste,

ghiacciai e disponibilità idriche, ma anche per il benessere umano.

I dintorni del Monte

Morrone (Parco Nazionale della Majella), interessati da un vasto

incendio perdurato per due settimane nella seconda metà di agosto 2017.

Dall'inizio dell'anno, con il concorso di azioni criminali favorite dal

caldo estremo e dalla siccità, il fuoco ha percorso oltre 1300 km2

di territorio italiano, una superficie pari a circa

6 volte l'Isola d'Elba (f.

Parco Nazionale

della Majella).

Dopo che già la primavera era stata

calda e asciutta in molte zone del Paese, soprattutto dal Nord-Est,

al Centro e alle isole, da fine maggio a fine agosto gli anticicloni

nord-africani hanno rappresentato la configurazione atmosferica

prevalente, concedendo solo effimere tregue.

Anomalie del geopotenziale e delle temperature alla superficie isobarica di 500 hPa

(circa 5700 m di quota) nel trimestre giugno-agosto 2017

in Europa.

Come evidenziato dai colori arancio-rosso, gli anticicloni subtropicali

hanno insistito ben più del consueto, concedendo solo brevi tregue

leggermente più fresche, e masse d'aria eccessivamente calde (anomalie

medie > +1 °C) hanno interessato gran parte dell'Europa

centro-meridionale, ma in particolare l'Italia

(Fonte:

ESRL-NOAA).

Nella tabella sottostante, un riepilogo delle principali statistiche

termo-pluviometriche riferite all'estate 2017 in alcuni osservatori

del Nord Italia

(cliccare sulla tabella per ingrandirla).

Temperature: più caldo di così solo

nel 2003

Soprattutto con il concorso di giugno

(secondo più caldo dal 1800 con +3,3 °C rispetto al 1971-2000) e di

agosto (terzo più caldo, +2,5 °C), l'estate 2017 è stata dunque la

seconda più calda a livello italiano con una deviazione di +2,5 °C.

Solo nel 2003 la stagione fu più rovente ancora nel suo insieme (scarto

medio: +3,7 °C).

Come visibile nella tabella qui sopra, i

singoli osservatori meteorologici confermano posizionando il trimestre

giugno-agosto quasi ovunque tra il 2° e il 3° posto, più localmente al

4° (Rovereto, Imperia) o al 5° (Bolzano).

La canicola ha raggiunto l'apice in

particolare nella prima decade di agosto, quando un'ondata

di calura estrema ha fatto registrare nuovi primati assoluti di

temperatura massima giornaliera di 42-43 °C dall'Emilia al Lazio (Forlì,

Frosinone...), e punte (un po' meno eccezionali) di 44-45 °C nelle zone

interne di Sardegna e Sicilia.

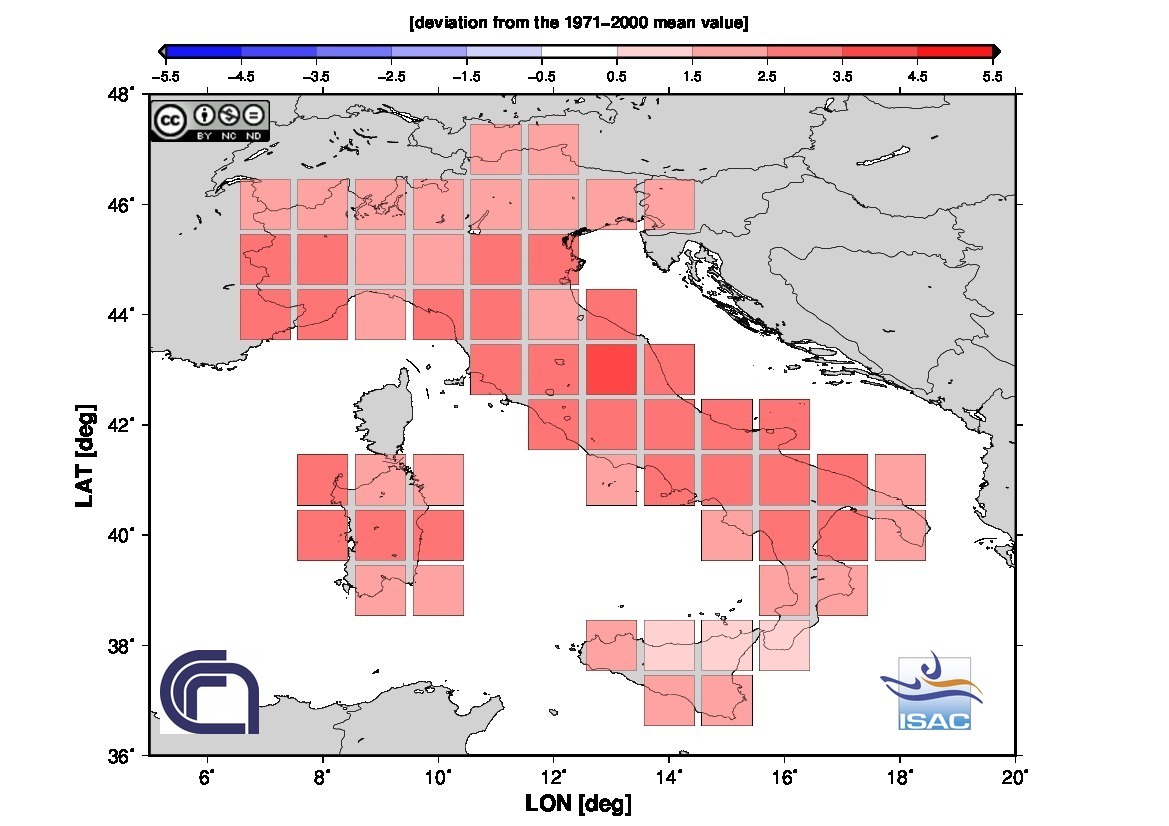

L'analisi nazionale

delle anomalie termiche medie estive (trimestre giugno-agosto 2017) condotta dall'ISAC-CNR

di Bologna evidenzia una situazione di caldo anomalo in tutto il Paese,

con scarti quasi ovunque superiori a +1,5 °C (in questo caso rispetto al

1971-2000), e più moderati solo su parte di Sicilia e Calabria.

Nell'insieme d'Italia si è trattato della seconda estate più calda dal

1800,

dopo quella del 2003.

Le lunghe serie

storiche delle temperature

medie estive a Torino e

Modena,

dove la stagione si è collocata rispettivamente al secondo e terzo posto

tra le più calde,

con anomalie di +2,2 °C e +2,9 °C rispetto al 1981-2010.

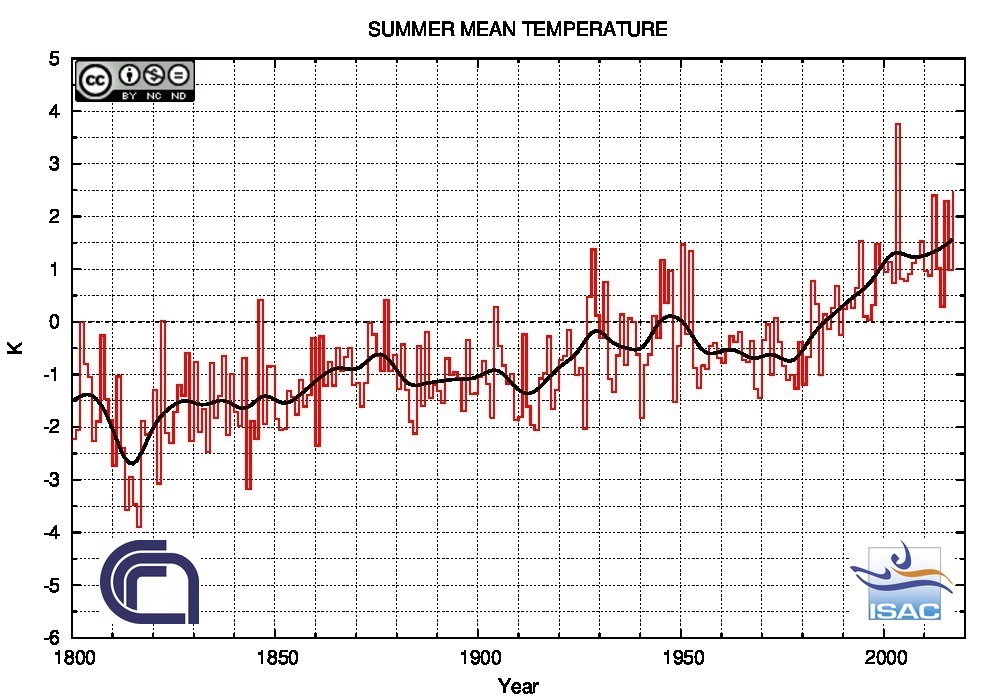

La serie termometrica

nazionale elaborata dal

CNR-ISAC, con inizio nel 1800,

conferma la sorprendente concentrazione di recenti estati dal caldo

inedito,

in particolare nel 2003, 2012, 2015 e 2017.

Elenchi delle dieci

estati più calde, sempre agli osservatori di Torino e

Modena.

In entrambe le serie, 9 casi su 10 appartengono ad anni successivi al

1990!

Precipitazioni: gran secco ovunque,

salvo sulle Alpi orientali.

Oltre che molto calda ovunque, l'estate

2017 è stata pure decisamente secca, la quarta più asciutta dal

1800 nella serie

CNR-ISAC con un deficit di precipitazioni del 40% a livello

nazionale.

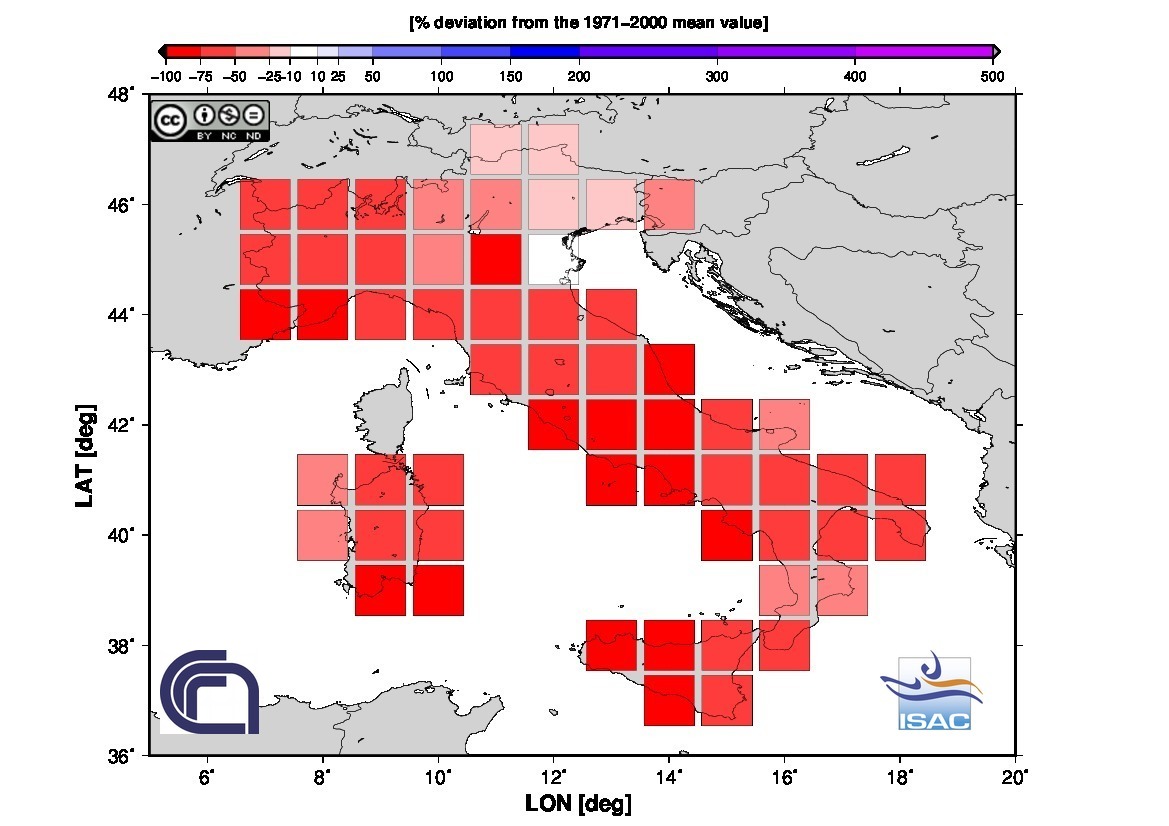

Distribuzione delle

anomalie di precipitazione nell'estate 2017 in Italia (CNR-ISAC).

Le regioni più colpite dalla carenza di pioggia sono state quelle tra

Liguria, Emilia, Centro e isole. Meno accentuata l'anomalia al Nord-Est:

anche se dalla carta non si evince, localmente, ad esempio lungo la Val d'Adige, è

perfino piovuto più del consueto

(Bolzano, Rovereto).

Dal corso del Po verso Sud è caduta pochissima

pioggia, in particolare tra basso Piemonte, Emilia, Liguria, versante tirrenico e isole,

e la

calura ha ulteriormente aggravato la situazione intensificando

l'evaporazione della già poca acqua disponibile nei suoli agrari.

Dal 1° giugno al

31 agosto sono piovuti talora meno di 5 mm su coste e pianure tra

Maremma e Lazio, da cui la crisi idrica che ha interessato Roma, e

località della Sicilia occidentale come Trapani e Marsala non hanno

visto una goccia da inizio aprile a inizio settembre (fonte:

SIAS).

Per quanto la

siccità sia normale nell'estate siciliana, la penuria idrica

insolitamente grave si è tradotta in una delle vendemmie più scarse da

decenni nell'isola, e nei boschi della Sardegna sono seccate perfino

essenze mediterranee come lecci e sughere.

All'osservatorio

di

Pontremoli si sono misurati 76,6 mm nel trimestre, confermando

anche per la Lunigiana la quarta estate più secca in 140 anni, preceduta

in classifica da quelle del 1879 (42,5 mm), 1949 (46,6 mm) e 1928 (73,8

mm).

A

Modena

la carenza estiva di piogge non è stata estrema come nel 2012 (primato

dal 1830), ma quella del 2017 - con 31,6 mm (solo un quinto della

quantità normale) -

è stata comunque la quinta estate più asciutta nella serie.

Notevole invece il

nuovo record minimo di precipitazione stabilito a Parma nel

bimestre luglio-agosto 2017: 6 mm, mai così poco dall'inizio delle

misure.

E anche il totale di soli 236 mm caduti dal 1° gennaio al 31 agosto 2017

(54% del normale) rappresenta un minimo nella serie (grafico qui sotto).

Elenco dei periodi

gennaio-agosto più asciutti dal 1878 all'osservatorio di

Parma-Università: il caso del 2017 è il più estremo, benché molto vicino

a quello del 2003.

Colpiscono i tre eventi di siccità severa concentratisi nell'ultimo

quindicennio

(2003, 2012, 2017). Cortesia Paolo Fantini, Università di Parma.

Solamente le Alpi

tra Val d'Aosta, alto Piemonte, e settore lombardo-veneto-friulano si

sono salvate dall'arsura grazie a frequenti temporali.

Torino si è

trovata al margine della zona soggetta a forte siccità nel basso

Piemonte,

e ha ricevuto 203 mm di pioggia (89% del normale).

Al

Santuario

di Oropa (Biella) sono piovuti 473 mm

nei tre mesi, pure

qui poco sotto la media di 491 mm.

Bolzano ha

vissuto perfino la sua quarta estate più piovosa dal 1921, con

390 mm d'acqua, 50%

sopra media (Fonte:

Ufficio Idrografico Prov. Aut. di Bolzano).

I

bacini del Triveneto si trovavano in marcata carenza idrica già a inizio

estate, dopo un inverno e una primavera siccitosi. Qui sopra il Brenta a

Limena (PD) il 24 giugno 2017

(f. Milos Lago). In seguito la situazione è in parte migliorata grazie a

temporali sulle Alpi,

ma secondo ARPA Veneto nel complesso le

precipitazioni dell'ultimo anno restano deficitarie (circa un terzo

in meno del normale sulla fascia prealpina

nel periodo ottobre 2016-agosto 2017).

In Piemonte la siccità è stata più importante sul settore meridionale,

tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Qui il "giovane" corso del Po a

secco a Revello, allo sbocco in pianura, il 27 luglio 2017 (f. Paolo

Siccardi).

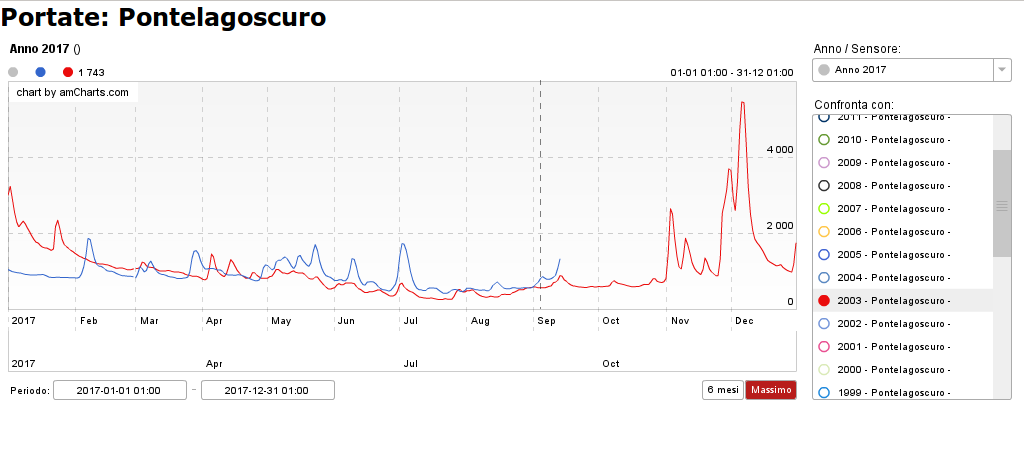

Le portate del Po alla stazione idrometrica di Pontelagoscuro (presso

Ferrara)

per tutta l'estate 2017 (linea blu) si sono mantenute prossime o poco

superiori

a quelle minime del 2003 (linea rossa), scendendo fino a 417 m3/s

il 22 luglio,

circa metà del normale (Fonte:

Autorità di Bacino del Fiume Po).

Siccità, ma anche

temporali dannosi

Pur in un contesto complessivamente

siccitoso, specialmente al Settentrione non sono mancati temporali

violenti, che spesso hanno portato più danno che beneficio.

Ecco un elenco degli episodi principali.

6 giugno: tre tornado nelle campagne

intorno a Crema, distruzione di cascinali, un ferito. Rovinose

grandinate tra Lecchese, Milanese e sulla Marca trevigiana. Allagamenti

intorno a Udine (117 mm di pioggia a Lauzacco).

24 giugno: al culmine di un'intensa ondata di caldo, eccezionale

grandinata copre con 20 cm di ghiaccio la strada del Passo S. Pellegrino

in Val di Fassa (Trentino).

25 giugno: dopo una notte tropicale

(29 °C a mezzanotte a Brescia), un’enorme cella temporalesca attraversa

il Nord Italia scaricando 128 mm di pioggia a Menaggio (Como) e grandine

grossa come limoni presso Vittorio Veneto (Treviso).

27 giugno: raffiche temporalesche a

100 km/h a Torino e dintorni, piante abbattute in città, serre e colture

devastate in cintura Sud, grandine da 5-6 cm di diametro a Moncalvo

(Asti).

28 giugno: piccolo tornado nei campi

presso Mortara (Pavia) ma senza danni; violenta tempesta a Ravenna e

dintorni, con grandine; raffiche a 100 km/h e un ciclista

ucciso da uno dei moltissimi alberi caduti a Comacchio. Frane nel Comasco.

11 luglio: cascine scoperchiate da

un piccolo tornado a San Secondo (Parma) e decine di alberi abbattuti da

raffiche a oltre 90 km/h a Lido di Spina (Ferrara).

13-14 luglio: tra sera e notte forti

temporali da Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna a tutto il versante

adriatico e alla Basilicata, con allagamenti a Bolzano; piante

schiantate in Brianza, grandine intorno a Urbino e Matera.

16 luglio: alluvione-lampo per un

nubifragio da 120 mm a Scilla, presso Reggio Calabria, zona che solo

poche ore prima era alle prese con incendi boschivi.

21 luglio: interruzione della strada

statale n. 24 a Cesana Torinese (Val Susa) per un'imponente colata

detritica attivata da un rovescio localizzato da 25 mm sul M. Chaberton;

nubifragi serali intorno a Milano, un ferito grave per la caduta di un

cartellone a Pantigliate, poi nella notte sul 22 violento temporale

anche tra Genova e Savona, 59 mm in 1 h a Lavagnola e allagamenti ad

Albissola.

Nel frattempo, diffusi incendi al Centro-Sud, lambita dalle fiamme e

chiusa l'Autosole presso Orte il 22 luglio.

25 luglio: tempeste di grandine

sulle coste romagnole e marchigiane, imbiancate le spiagge di

Grottammare e San Benedetto del Tronto.

1-4-5-8 agosto: violente piene

torrentizie e colate detritiche rispettivamente a Pollein e Cervinia

(Aosta), a Cortina d'Ampezzo (101 mm in due ore a Misurina, una vittima

travolta in auto dal rio Bigontina sulla strada per il Passo Tre Croci),

in Val Pusteria (strade e ferrovia interrotte) e a Ollomont (Val

d'Aosta).

Lavori per lo sgombero dei detriti che la sera del 1° agosto 2017,

durante un breve ma violento temporale e la conseguente piena

torrentizia impulsiva, hanno riempito le briglie lungo l'alveo del T.

Comboè a Pollein. Realizzate dopo il disastro alluvionale di metà

ottobre 2000, hanno permesso di contenere la massa di detriti evitando

conseguenze significative a fondovalle (f. Stefano Ferraris).

Pochi giorni più tardi, la sera dell'8 agosto, l'abitato di Ollomont

(zona Gran San Bernardo) viene invaso da una potente colata di fango

attivata da un rovescio da 47 mm sulla soprastante Conca di By. I danni

superano il milione di euro (f. cortesia D. Fornaciarini).

6 agosto: temporali con raffiche di

vento a 100 km/h schiantano alberi su una sagra a Lentiai (Belluno) e su

un raduno in Val Tramontina (Pordenone) causando 2 morti.

9 agosto: violente grandinate sul

Torinese (Brandizzo), a Varese e sulla sponda veronese del Garda

(chicchi come uova a Bardolino).

10 agosto: enorme cella temporalesca

(MCS, Sistema convettivo a mesoscala) estesa dalla Romagna ai lidi

veneziani e a Udine, venti tempestosi oltre 100-120 km/h, abbattute

centinaia di piante anche su auto e linee elettriche, decine i feriti.

18 agosto: intorno a Varese, danni

ai tetti e strade interrotte dagli alberi caduti per le potenti raffiche

di vento in discesa dalle nubi temporalesche (“downburst”).

19 agosto:

50 mm piovuti a Bressanone e 70 a Tarvisio,

ferrovia chiusa tra Fortezza e Brunico (Bolzano) per fulmini sugli

apparati elettrici, grandine sulla pedemontana vicentina, ma, più a Sud,

danni da vento anche a Bibbiena (Arezzo).

Ghiacciai alpini in sofferenza, più a Est che a Ovest

La calura

costante e prolungata ha determinato massicce perdite di massa dei

ghiacciai alpini, più evidenti sulle Alpi centro-orientali, dal Monte

Rosa verso Est, dove - a causa dello scarsissimo innevamento invernale e

primaverile - l'ablazione su ghiaccio è cominciata molto presto nella

stagione, talora a fine giugno, e a fine luglio gran parte degli

apparati glaciali appariva già completamente priva di neve residua.

Tra i primi dati

al momento disponibili, la perdita di spessore glaciale prossima a 200

cm a quota 3100 m e in esposizione settentrionale sul ghiacciaio di

Cedec (gruppo del Cevedale; fonte:

Servizio Glaciologico Lombardo).

Sulle Alpi

occidentali, bilancio di -1,39 m di acqua equivalente al

ghiacciaio Ciardoney, valore vicino alla (pur negativa) media

della serie di misure dal 1992 solo grazie all'inverno che lì invece è

stato molto nevoso.

La fronte orientale del Careser (gruppo Ortles-Cevedale), ghiacciaio

completamente spoglio di neve residua, e ormai smembrato in più settori

in via di disfacimento. In primo piano un lago formatosi negli anni

recenti al regredire del margine frontale

(22 agosto 2017, f. Milos Lago).

Condizionatori e crescente domanda

elettrica estiva

Il massiccio utilizzo dei condizionatori in

un'estate rovente ha fatto impennare la domanda elettrica italiana

fino a un picco di oltre 55 GW (gigawatt) il 4 agosto.

Un dato che, pur senza toccare il primato di 60,5 GW del 22 luglio 2015,

conferma la tendenza allo spostamento della massima richiesta stagionale

dall'inverno all'estate, uno scenario indicato dal

recente studio “North-South

polarization of European electricity consumption under future warming”

pubblicato sulla rivista “Proceedings of the National Academy of

Sciences” da ricercatori del

Potsdam Institute

for Climate Impact Research.

Le anomalie dell'estate 2017 in altri paesi europei

Francia:

seconda più calda dal 1900, siccità estrema tra Midi e Corsica

Svizzera

e

Austria: terza più calda rispettivamente dal 1864 e dal 1767

Germania: 1 °C sopra media

Regno Unito:

estate appena più calda del normale, e molto piovosa

RINGRAZIAMENTI

La redazione di Nimbus ringrazia tutti i numerosi collaboratori ed enti

che hanno trasmesso i dati, ma in particolare Michele Brunetti (CNR-ISAC

Bologna), Luca Lombroso (Osservatorio

Geofisico di Modena), Maurizio Ratti (Pontremoli),

Roberto Pedemonte (Genova), Carlo Montini (Osservatorio meteo-sismico di Imperia), Paolo

Fantini (Osservatorio Università di Parma), Paolo Valisa (Centro

Geofisico Prealpino, Varese), Alessio Bozzo e Filippo Orlando (Rovereto), Claudio Mutinelli

(Ufficio

Idrografico Provincia Autonoma di Bolzano).

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|