|

Su gran parte del Nord Italia, e al Nord-Ovest in

particolare, l'inverno 2021-22 verrà ricordato come uno dei più

caldi e secchi nelle lunghe serie meteorologiche secolari, a causa

di un persistente blocco di alte pressioni sull'Europa occidentale

che ha ostacolato l'arrivo di perturbazioni atlantiche e mediterranee,

e deviato verso i Balcani e il Medioriente le masse d'aria fredda

artica, attive solo marginalmente sul nostro Paese e per lo più sulle

regioni adriatiche e meridionali.

Per contro sono state frequenti le risalite di promontori

anticiclonici con apporto di aria subtropicale e periodi

tiepidi più evidenti in montagna, alterni a numerosi episodi di foehn

- spesso molto mite - nelle valli alpine (circa un giorno su tre!).

Parallelamente alla prevalenza di alte pressioni, la Valpadana

ha vissuto invece molte giornate di inversione termica, nebbia,

aria stagnante e relativamente fredda, specie tra dicembre e gennaio,

elemento che tuttavia non ha impedito di registrare, anche in pianura,

temperature medie stagionali sopra la norma, seppure in maniera meno

marcata che in collina e montagna.

1_AntonioCarpenetti.jpg)

Veduta

aerea del Po in magra al ponte della Gerola nel Pavese, 2 km a valle

del confine tra Piemonte e Lombardia.

ARPA Piemonte segnala che la portata media del fiume nel febbraio

2022 alla vicina stazione idrometrica di Isola Sant'Antonio

(Alessandria) è stata la più bassa nella serie dal 1996,

con 156 m3/s (foto Antonio Carpenetti).

Le

anomalie di altezza del geopotenziale alla superficie di 500 hPa

(circa 5500 m di quota) sull'Europa nel trimestre dicembre 2021 -

febbraio 2022 sono molto marcate e distinte in due configurazioni di

segno opposto: da un lato gli anticicloni in quota più forti e

presenti del solito (arancio-rosso) tra penisola iberica, Francia e

Regno Unito, dall'altro profonde depressioni tra Baltico, Finlandia e

Russia nord-occidentale. In questo contesto le perturbazioni

nord-atlantiche sono state deviate verso l'Est Europa, o sono giunte

sulle Alpi da Nord-Ovest producendo venti secchi di foehn sul versante

italiano, e solo isolate e temporanee fasi di precipitazioni sull'arco

ligure-tirrenico e al Nord-Est. Parallelamente sono mancate del tutto

le saccature in approfondimento sul Mediterraneo occidentale con

risalita di aria umida ed episodi di sbarramento da Sud (Fonte:

ESRL-NOAA; clicca sulle immagini per ingrandire).

Anomalie di temperatura in libera atmosfera alla superficie di 850 hPa

(circa 1500 m di quota) sull'Europa nel trimestre dicembre 2021 -

febbraio 2022. Le prevalenti alte pressioni portano spesso con sé

anche aria tiepida subtropicale e inibiscono le irruzioni artiche,

deviate verso i Balcani, il Mediterraneo centro-orientale e fin sulla

Libia. In colore arancio, anomalie termiche prossime a +2 °C tra Alpi

occidentali, Francia e Regno Unito

(Fonte: ESRL-NOAA; clicca sulle immagini per ingrandire).

L'anomalia di circolazione atmosferica a scala

continentale è riconducibile a una fase positiva dell'oscillazione

nord-atlantica (NAO+),

che comporta forti gradienti di pressione al suolo tra Gibilterra

(anticicloni) e l'Islanda (depressioni), come riscontrato anche in

altri inverni tiepidi e secchi in Europa meridionale, ad esempio nel

1989-90, 2006-07 e 2019-20.

Questo, soprattutto nel febbraio 2022, si è tradotto in una situazione

marcatamente zonale con forti flussi da Ovest o Nord-Ovest.

Lungo il percorso della corrente a getto si generano frequentemente

tempeste in moto dal Nord Atlantico verso l'Europa orientale che

nel loro transito toccano più o meno intensamente anche le Alpi e

l'Italia con venti molto forti e situazioni di foehn sul versante

padano (in febbraio, serrata sequenza di

burrasche battezzate Dudley, Eunice e Franklin dal MetOffice).

Tale flusso zonale si è alternato nel corso della

stagione a frequenti condizioni di blocco con persistenti promontori

di alta pressione che hanno richiamato masse d'aria subtropicale

tiepida fin nel cuore del continente europeo (specie a fine dicembre

2021).

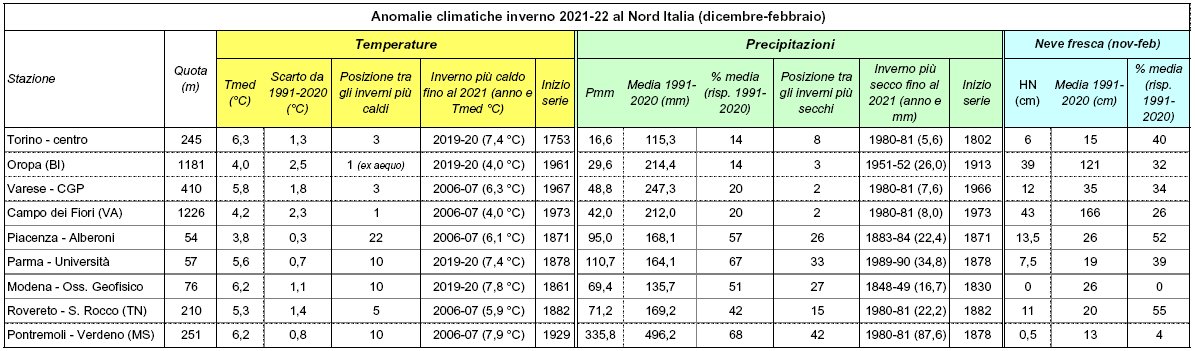

Ecco in tabella una sintesi delle anomalie di

temperatura e precipitazioni nel trimestre dicembre-gennaio presso

alcuni osservatori meteorologici storici del Nord Italia (cliccare sulla tabella per

ingrandirla).

TEMPERATURE: TRA I

PRIMI TRE INVERNI PIU' CALDI

AL NORD-OVEST

Le anomalie termiche più rilevanti, prossime o

superiori a +1,5 °C rispetto alla media del nuovo (e già caldo)

trentennio di riferimento 1991-2020, si sono registrate lungo le Alpi

e in generale al Nord-Ovest.

L'osservatorio

del Santuario di Oropa, a 1181 m sui rilievi biellesi, con

una temperatura media stagionale di 4,0 °C è riuscito a

eguagliare il record di inverno più mite, il recentissimo 2019-20,

mentre l'osservatorio del

Campo dei Fiori, a quota analoga sopra Varese, con 4,2 °C

(anomalia +2,3 °C) ha perfino superato il precedente primato

dell'inverno 2006-07.

Terza posizione nell'elenco degli inverni più caldi a Torino e Varese,

quinta a Rovereto, mentre lungo la Valpadana centrale le

situazioni di inversione termica e nebbia - ricorrenti

soprattutto tra dicembre e gennaio, talora con episodi di galaverna -

hanno in parte mascherato l'anomalia mite, generando una

diffusa impressione di inverno non proprio tiepido...

Eppure, nonostante tutto, complice la latitanza di irruzioni fredde,

nonché la pressoché totale assenza di neve al suolo, anche negli

osservatori posti lungo la nebbiosa via Emilia (Piacenza, Parma,

Modena) la stagione si

è collocata entro il quintile superiore delle temperature medie

invernali (soglia che isola la frazione di inverni più caldi pari

a un sesto della serie ordinata per valori termici), con anomalie

intorno a +0,5 °C.

Storica è stata l'ondata di caldo fuori stagione dei

giorni intorno a Capodanno, particolarmente avvertita in quota

su Alpi e Appennino settentrionale con temperature massime fino a 20

°C a 1000 m e isoterma 0 °C a

4000 m il giorno di San Silvestro (radiosondaggio di Cuneo - Levaldigi),

ma si sono contati diversi altri episodi analoghi, solo un po' meno

appariscenti per intensità e durata.

In pianura anomale temperature primaverili - come i

19-21 °C del 2 febbraio a Milano e dintorni - si sono registrate

durante gli episodi favonici.

A causa del gran numero di giornate serene le

escursioni termiche sono state assai elevate, e a contribuire

all'anomalia calda sono state più le temperature massime di quelle

minime.

9

febbraio 2022, precoce fioritura di mandorli e api in attività a quota

600 m sui versanti assolati della bassa Val Susa (f. Daniele Cat Berro).

Dato

il tempo quasi ininterrottamente anticiclonico e sereno, le inversioni

termiche a bassa quota sono state una caratteristica dominante

dell'inverno 2021-22, tanto che il numero di notti con gelo nelle

pianure e nei fondovalle è stato prossimo al normale, e a contribuire

alla marcata anomalia tiepida in queste zone sono state soprattutto le

temperature massime/diurne. Nell'immagine, situazione di inversione

termica, resa visibile da uno spesso strato di foschia, ripresa il 25

gennaio 2022 verso l'alta Val Susa dal Monte Pampalù, quota 1600 m. Sullo

sfondo, la sagoma triangolare del

M. Chaberton (3131 m), presso il

Monginevro (f. Luca Giunti).

%20galaverna1_DavideSantini.jpg)

Anche le nebbie in Pianura Padana

sono state più frequenti di quanto sperimentato negli anni recenti (in

cui il fenomeno si era nettamente diradato), e in concomitanza con il

gelo notturno talora hanno generato la formazione di galaverna, come -

qui sopra - l'11 gennaio 2022 a Noviglio, nella cintura Sud-Ovest di

Milano (f. Davide Santini).

PRECIPITAZIONI:

SCARSE OVUNQUE,

MA SOPRATTUTTO IN PIEMONTE

Dopo le nevicate che l'8 e il 10 dicembre 2021 hanno

imbiancato alcune città padane tra cui Torino (6 cm l'8), Piacenza e

Parma (rispettivamente 11 e 5 cm in totale nei due episodi), tutto il Nord

Italia ha vissuto un sensibile deficit di precipitazioni, che si è

tradotto in un innevamento notevolmente inferiore al normale

sulle Alpi, in una spiccata magra dei laghi prealpini e dei corsi

d'acqua, e in condizioni favorevoli alla propagazione di

incendi boschivi.

Ma mentre l'Appennino settentrionale, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e

il Nord-Est hanno ricevuto precipitazioni al passaggio delle

perturbazioni da Ponente

del 4-5 gennaio e 14-15 febbraio, le uniche significative della

stagione (anche con belle nevicate sulle Alpi orientali), il

Nord-Ovest, sottovento alle Alpi occidentali rispetto ai flussi

dominanti tra Ovest, Nord e Nord-Est, è rimasto pressoché

ininterrottamente all'asciutto.

Centro geografico dell'evento di siccità può essere

considerata la fascia prealpina e pedemontana dal Cuneese al Lago

Maggiore.

A Torino la lunga sequenza di giorni asciutti (precipitazioni

giornaliere < 1 mm) iniziata il 9 dicembre è stata timidamente

interrotta dopo 65 giorni dalla breve pioggia mattutina del 12

febbraio (4,2 mm al pluviometro ARPA Piemonte della Consolata), del

tutto insignificante nell'attenuare la siccità che in seguito si è

ripresa come e più di prima.

L'intero trimestre ha raccolto 16,6 mm di pioggia e neve fusa,

pari ad appena il 14% del normale.

Alla stazione ARPA Piemonte di Pinerolo, dove la pioggia del 12

febbraio non si è avvertita, il periodo asciutto prosegue tuttora e al

4 marzo ha raggiunto gli 86 giorni consecutivi (si rammenta che a

Torino il più lungo periodo ininterrottamente asciutto in 220 anni di

misure fu di ben 114 giorni con termine il 28 marzo 1878).

Stesso livello di anomalia per i 29,6 mm

registrati all'osservatorio di Oropa, dove, nella serie dal

1913, solo gli inverni 1951-52 (26,0 mm) e 1980-81 (28,0

mm) furono ancora più avari d'acqua.

Sia a Varese sia al Campo dei Fiori,

rispettivamente con 48,8 e 42,0 mm (20% dell'apporto consueto), è

stato invece il secondo inverno più secco nelle serie dal 1967

e dal 1973, dopo il caso del 1980-81 (7,6 e 8,0 mm).

Apporti più generosi verso Est, ma pur sempre carenti

di quantità tra un terzo e due terzi della norma.

Parallelamente alla scarsità di precipitazioni

l'inverno 2021-22 è stato in generale anche molto soleggiato,

soprattutto al di sopra delle nebbie padane. Ma, nonostante queste, il

radiometro dell'osservatorio

di Moncalieri ha registrato un trimestre dicembre-febbraio tra i

più radiosi da un ventennio (581 MJ/m2 di radiazione solare

globale) pressoché pari merito con il primato dell'inverno 2018-19

(582 MJ/m2). Meno anomala la situazione in Valpadana

centro-orientale, dove le nebbie sono state più presenti.

Sole

splendente, mitezza e assenza totale di neve il 23 gennaio 2022 sulla

sommità del Bric Paglie (1890 m, Prealpi tra Ivrea e Biella). Sullo

sfondo, inversione termica e foschia densa sulla pianura torinese (f.

Alessandro Conta). Nel trimestre dicembre-febbraio sulle Alpi

occidentali circa il 60% dei giorni è trascorso con cielo in

prevalenza sereno, solo il 10% circa con tempo in prevalenza

coperto, e in parte nuvoloso nel restante 30% delle giornate.

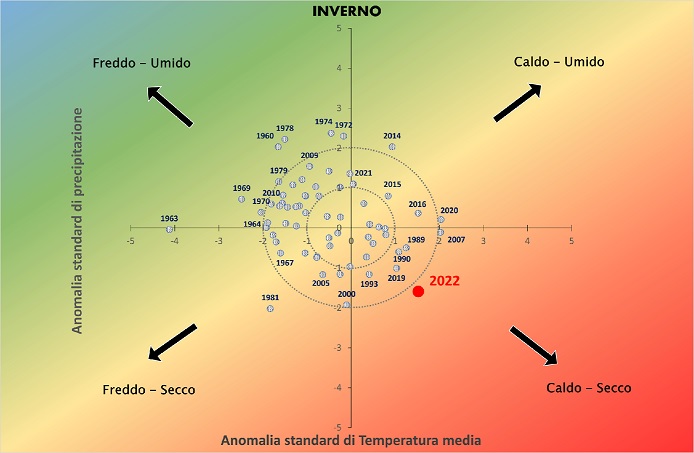

ECCEZIONALE

CONNUBIO DI TEPORI E SICCITA'

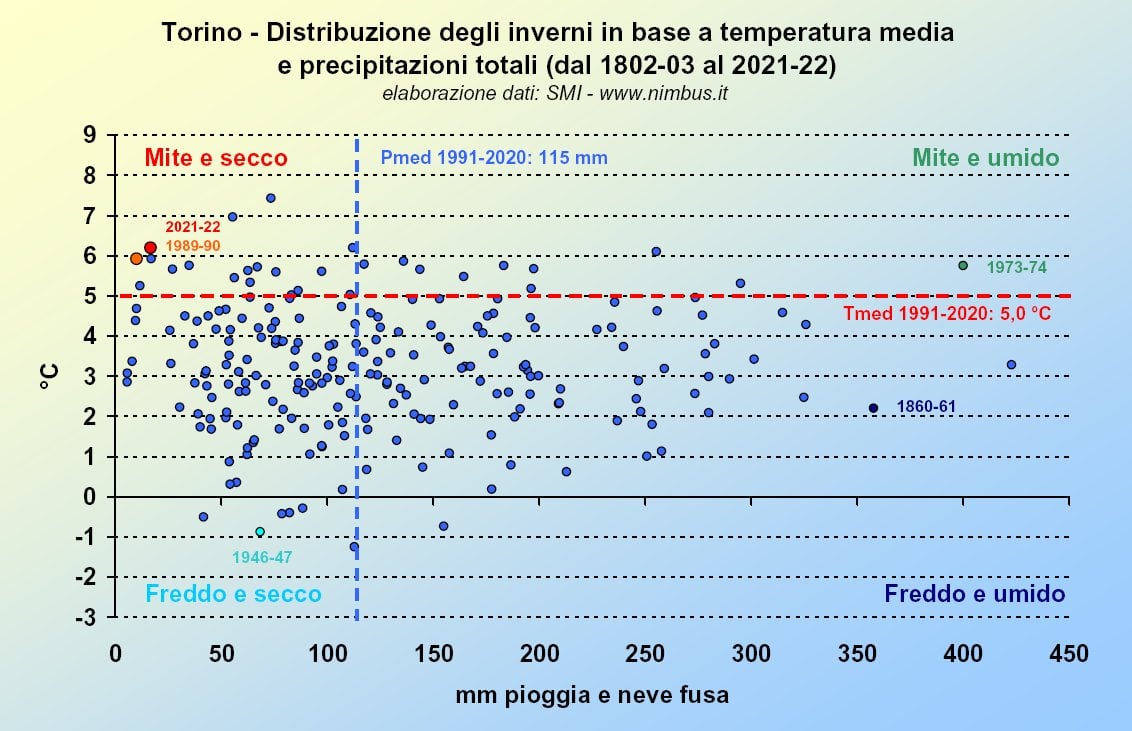

Se, prese singolarmente, le anomalie di temperatura

e precipitazioni non hanno raggiunto entità da record, è la

stata la loro concomitanza a costituire un elemento di eccezionalità

a scala secolare

sulle regioni alpine e nord-occidentali.

A Torino ancora più caldi di questo furono gli inverni 2006-07

(Tmed 7,0 °C) e 2019-20 (7,4 °C), ma le precipitazioni non

scarseggiarono tanto quanto stavolta. Di tutti gli inverni con media

oltre 6,0 °C, nessuno fu così secco, e in 220 anni di misure termo-pluviometriche in città solo la stagione 1989-90 mostrò

caratteri confrontabili (grafico qui sotto).

Situazione analoga, anzi ancora più spiccata,

nell'insieme del Piemonte, dove - stando

all'analisi regionalizzata dell'Arpa - l'inverno 2021-22 ha nettamente

distanziato casi precedenti di stagioni tiepide e secche come quelle

del 1988-89, 1989-90 e 2018-19 (grafico qui sotto, fonte

ARPA Piemonte).

Benché con anomalie meno marcate rispetto alle Alpi occidentali, anche

più a Est, all'osservatorio di Rovereto-San Rocco, l'inverno

non era mai stato tanto mite e asciutto insieme, con 5,3 °C di

temperatura media e 71,2 mm di pioggia e neve fusa, superando il

precedente connubio record tiepido-secco del recente inverno 2019-20 (5,6 °C

e 94 mm).

SOLO FUGACI

COMPARSE DELLA NEVE IN VALPADANA,

E INNEVAMENTO PROSSIMO AI MINIMI STORICI SULLE ALPI

Dalle configurazioni atmosferiche descritte fin qui,

deriva che le occasioni di osservare la neve nell'inverno 2021-22

sono state isolate e marginali, soprattutto a bassa quota.

Dopo che importanti nevicate erano avvenute a metà

novembre 2021 per lo più sopra i 1800 m (75 cm di neve

fresca ai 2850 m del ghiacciaio Ciardoney, Gran Paradiso), l'8

dicembre un sistema perturbato atlantico ha imbiancato parte della

Valpadana tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia, nonché i

fondovalle alpini (6 cm a Torino, unico evento della stagione, 5 cm a

Parma, 10 cm a Rovereto, 20-30 cm nelle valli torinesi).

Altri modesti episodi a bassa quota si sono verificati il 10

dicembre 2021 tra Alessandria e Piacenza (8 cm al Collegio

Alberoni), il 9 gennaio 2022 tra pianura e coste romagnole

(circa 5 cm a Rimini) e irregolarmente il 15 febbraio 2022 (1

cm a Novara, 3 a Parma, una decina a Trento).

Invece non si sono mai imbiancate le pianure comprese

tra la Lombardia orientale, la bassa pianura emiliana e il Ferrarese, il Veneto e il Friuli

(salvo un'effimera imbiancata fino a 1-2 cm nella notte tra il 5 e il

6 gennaio in alcune zone tra la pianura udinese e la costa veneta

intorno a Caorle).

Belle nevicate, talora con depositi di 30-40 cm,

si sono verificate sulle Alpi orientali e l'Appennino

settentrionale al passaggio delle perturbazioni del 5 gennaio e

del 14-15 febbraio, in questo secondo caso anche sulle Alpi Liguri

e Marittime tra l'entroterra imperiese e le alte valli Tanaro,

Vermenagna e Gesso nel Cuneese.

Qualche apporto è arrivato sulle alte valli presso i

confini con Savoia, Svizzera e Austria in occasione dei numerosi

fronti da Nord-Ovest con foehn a fondovalle, ma per il resto non si è

visto praticamente nulla, e in particolare i primi rilievi alle

spalle delle pianure tra Torinese, Biellese, Verbano e Varesotto dopo

l'evento dell'8 dicembre sono rimasti totalmente a secco.

Soprattutto in queste zone prealpine le temperature

elevate e l'insistente soleggiamento instauratisi dopo la metà di

dicembre hanno fuso la poca neve caduta il giorno 8, e tra gennaio e

febbraio il limite del manto nevoso residuo sui versanti assolati è

risalito perfino sopra i 2500 m, situazione molto rara a fine inverno,

quando di solito la montagna gode degli accumuli nevosi consolidatisi

via via con il progredire della stagione.

Ecco le quantità di neve fresca totalizzate in alcune

stazioni da novembre 2021 a febbraio 2022 (ancora suscettibili di

eventuali incrementi - si spera - nelle prossime settimane di

primavera):

Balme (1450 m, TO): 68 cm (appena il 26% della

media 1991-2020)

Oropa (1181 m, BI): 39 cm (32%)

Gressoney-D'Ejola (1850 m, AO): 105 cm (42%)

Campo dei Fiori (1226 m, VA): 43 cm (26%)

Asiago (1000 m, VI): 49 cm (44%)

Arabba (1630 m, BL): 185 cm (70%)

Auronzo di Cadore (850 m, BL): 73 cm (101%)

In molte località di media-bassa montagna delle Alpi dunque è

caduto solo

da un quarto a metà della della neve mediamente attesa.

Eccezioni a questa generale situazione di

carenza nevosa si sono verificate in alcune zone delle Alpi e Prealpi

orientali (si noti Auronzo, nel Cadore).

Inoltre in alcuni fondovalle ombrosi, soggetti a inversioni termiche e raggiunti più di

rado dai tiepidi episodi di foehn, come la Valsugana, la Val

Belluna e la Valle del Tagliamento, la neve caduta

l'8 dicembre 2021 è rimasta tenacemente al suolo fino a fine gennaio

2022, talora metà febbraio, anche a quote di 300-400 m.

Torino

- chiesa di San Bernardino (quartiere San Paolo), 8 dicembre 2021:

l'unica nevicata dell'inverno 2021-22, pari a 6 cm (f. Stefano

Ferraris).

12

dicembre 2021, Montechiaro d'Asti: grazie ad alcuni giorni freddi

sulle colline tra Torino e Asti la neve caduta il giorno 8 resiste, ma

fonderà in gran parte entro la fine del mese (f. Paolo Valpreda).

2

gennaio 2022, Sauze d'Oulx (alta Val Susa): il caldo eccezionale dei

giorni intorno a Capodanno termina di fondere la neve caduta tra la

terza decade di novembre 2021 e la prima di dicembre, e solo le piste

di neve programmata biancheggiano ancora in una montagna altrimenti

brulla

(f. Daniele Cat Berro).

Stessa

situazione il 23 gennaio 2022 nel comprensorio di Bielmonte, nel

Biellese e, più lontano a sinistra, in quello del Mottarone presso il

Lago Maggiore. Al di là della siccità dell'inverno appena terminato,

anche quando la neve cade con più abbondanza le temperature mediamente

più elevate ne compromettono la permanenza al suolo, tanto che

nell'ultimo mezzo secolo sulle Alpi italiane la stagione innevata si è

accorciata in media di un mese sotto i 2000 m di quota, come ha

attestato uno

studio coordinato da EURAC Research di Bolzano. Questo impone

riflessioni sul futuro del turismo alpino legato alla neve:

perseverare con massicci investimenti pubblici e privati in un settore

sempre più in difficoltà e dagli elevati costi ambientali ed economici

per l'acqua e l'energia elettrica necessari alla produzione di neve

artificiale? O pianificare una transizione verso un'economia montana

più diversificata e resiliente facendo leva su altre peculiarità dei

territori che certo non mancano? Consci che in termini economici

l'"industria" della neve è difficilmente sostituibile, un dibattito in

merito è inevitabile

(f. Daniele Cat Berro).

Mentre

gran parte del Nord-Ovest (Liguria e Alpi Marittime a parte) rimaneva

ancora a secco, le Alpi orientali e anche il fondovalle della bassa

Val d'Adige hanno beneficiato di una copiosa nevicata il 14-15

febbraio 2022. Qui la città di Trento, su cui sono caduti 7-10 cm di

neve a seconda delle zone, vista all'alba del giorno 16 dalle alture

di Martignano, frazione a quota 400 m che ha invece ricevuto 23 cm.

Sullo sfondo, il gruppo della Paganella illuminato dal sole nascente

(f. Filippo Orlando).

Lo

stesso episodio ha deposto 30 cm di neve fresca alla stazione

meteorologica

Alpi Giulie Meteo-Lab di Sella Nevea, con manto totale al suolo di

90 cm a quota 1124 m. Si tratta di una tra le località abitualmente

più nevose d'Italia in questa fascia altitudinale.

3_MilosLago.jpg)

Rifugio Bassano, presso Cima Grappa (1776 m, Prealpi Vicentine) il 24

febbraio 2022: scarso innevamento nonostante la nevicata avvenuta

alcuni giorni prima, il 15. Giornata ventosa, nubi alte, foschia a

bassa quota

(f. Milos Lago).

A

partire dal 20 febbraio 2022 il suolo ha cominciato a scoprirsi

intorno all'asta nivometrica dell'osservatorio di Gressoney-D'Ejola

(1850 m, Monte Rosa; snowcam consultabile in tempo reale

qui), automatizzato e gestito da SMI e Centro Funzionale della

Regione Autonoma Valle d'Aosta (dati meteo in tempo reale

qui). A fine febbraio - dall'inizio delle osservazioni nel 1927 -

era accaduto solo un'altra volta, nel 1949.

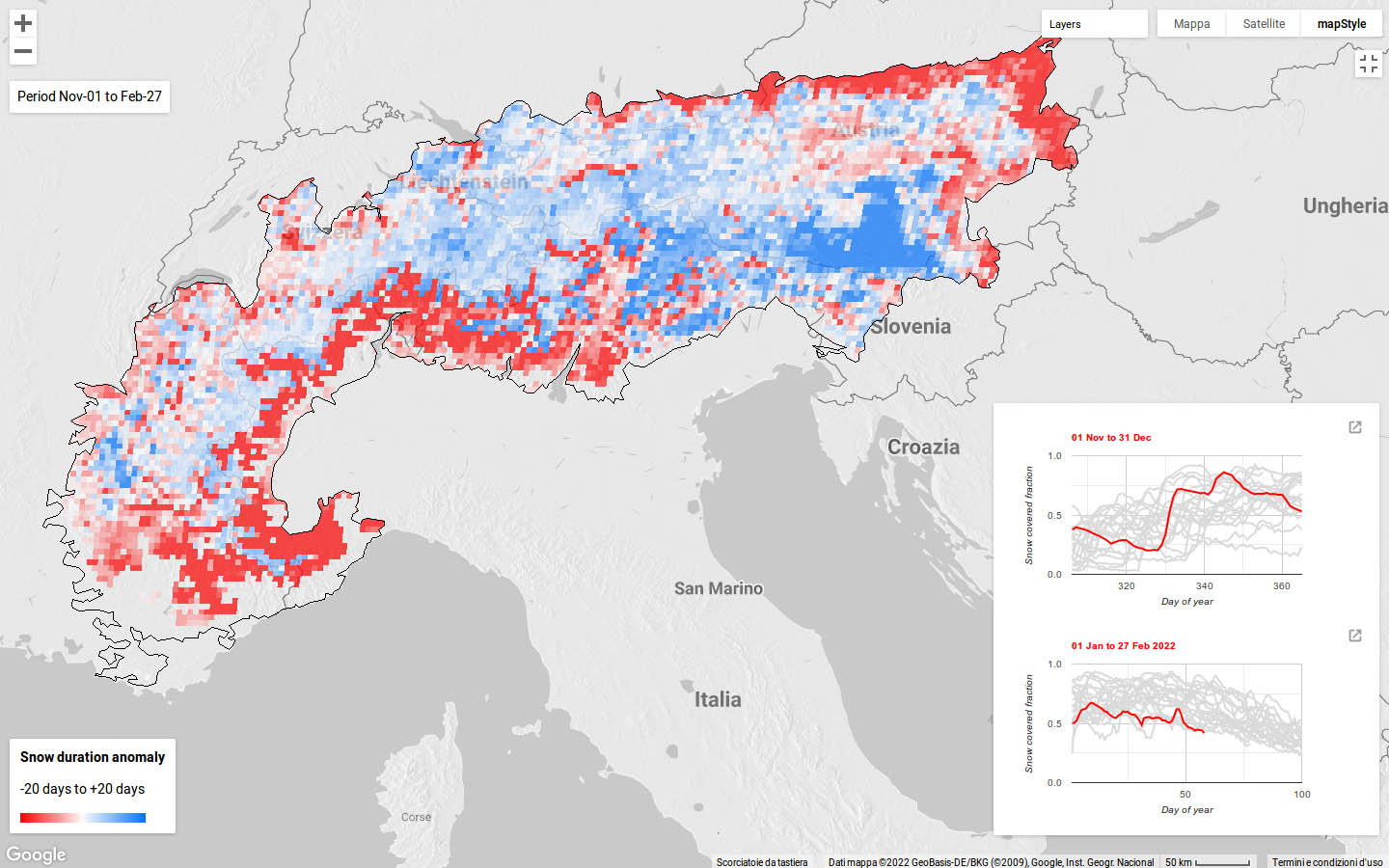

Anomalie di durata del manto nevoso al suolo nell'inverno 2021-22

sulle Alpi,

rispetto alla media del periodo 2001-2021: i pixel rossi indicano la

diffusa anomalia negativa (neve presente solo per brevi periodi)

specie alle quote medio-basse delle Alpi centro-occidentali.

Situazione pressoché normale in quota sulle Alpi interne, che talora hanno

beneficiato di nevicate in arrivo da oltralpe con i flussi tra Ovest e

Nord, e anche sopra media (durata del manto nevoso più lunga del

solito) sulle estreme Alpi orientali (blu).

La stima deriva dall'elaborazione delle osservazioni acquisite dal

sensore MODIS a bordo del satellite NASA-Terra, a cura dell'Observatoire

Midi- Pyrenées /

Alps Snow Monitor.

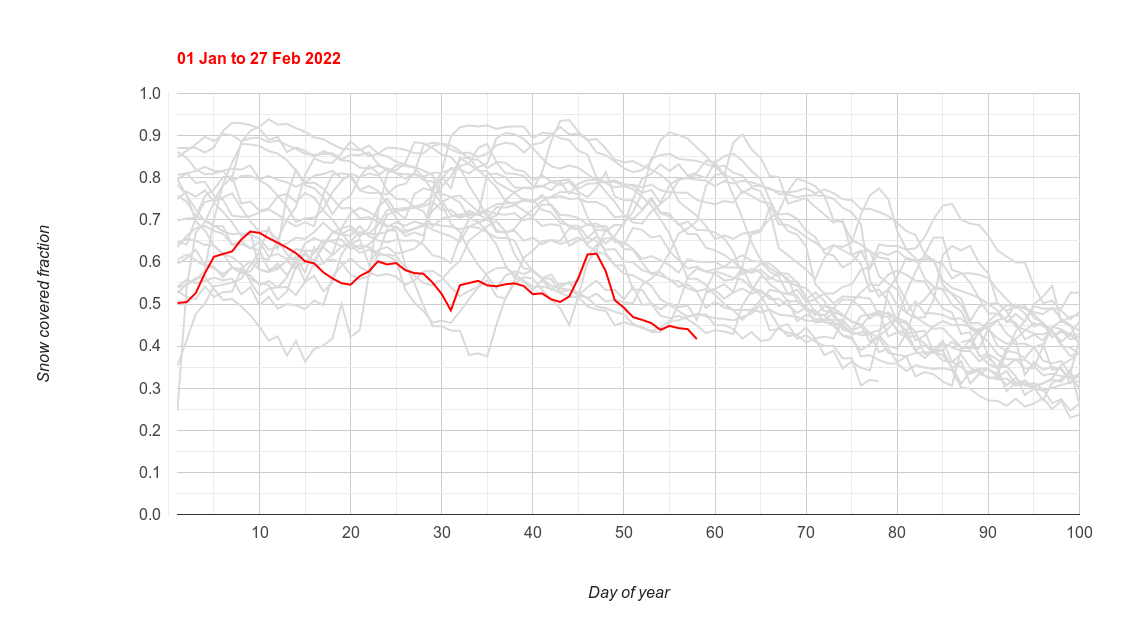

Andamento giornaliero della frazione di territorio alpino (italiano ed

estero) coperto di neve nel bimestre gennaio-febbraio 2022 (linea

rossa), confrontato con le evoluzioni dal 2001 in poi

(linee grigie).

La superficie innevata a fine febbraio 2022 (poco più del 40%

dell'area alpina totale) è la più bassa in un ventennio

(Observatoire

Midi- Pyrenées /

Alps Snow Monitor).

IMPORTANTE MAGRA DI LAGHI E FIUMI,

E INCENDI BOSCHIVI

Se già di norma l'inverno vede modesti deflussi idrici a causa del

minimo annuo di precipitazioni che caratterizza il regime

pluviometrico alpino e del gelo e della neve che "fermano" l'acqua in

forma solida, il primo bimestre del 2022 ha conosciuto una

straordinaria magra di laghi e fiumi al Nord Italia.

ARPA Piemonte

segnala che la portata media del Po in febbraio alla

stazione di Isola Sant'Antonio, presso l'uscita del fiume dal

territorio piemontese, è stata di appena 156 m3/s,

minimo per il mese nella serie dal 1996.

Ulteriori dati preoccupanti giungono dall'ultimo

aggiornamento (3 marzo 2022) dell'Autorità di Bacino del Po,

secondo cui si rilevano anomalie dell'ordine di -40% nelle portate

del fiume, di -60% in quelle degli affluenti, e di

-70% nel volume d'acqua attualmente immagazzinato in forma nevosa

sulle Alpi italiane (SWE, Snow Water Equivalent).

Inoltre anche le falde sono in sofferenza, e il ridotto apporto

di acqua dolce nel Delta del Po sta favorendo la risalita del cuneo

salino e l'intrusione di acque marine salate - dannose per le

coltivazioni - nei sistemi irrigui fino a 10-15 km dalle coste

adriatiche.

Ancora ARPA Piemonte indica che lo SWE del bacino

padano chiuso al Ponte della Becca presso Pavia, dunque

comprendente Piemonte, oltregiogo ligure, Val d'Aosta e Canton Ticino,

ammonta a poco più di 600 milioni di metri cubi di acqua equivalente,

appena un terzo del normale, minimo storico per questo periodo

dell'anno nell'ultimo ventennio, e pari a quanto dovrebbe esserci a

inizio giugno.

Come spesso accaduto dopo lunghe siccità invernali del passato, la

stagione delle piogge primaverili potrà

ancora alleviare il secco prima che arrivi l'estate, ma di certo la

situazione di partenza è molto critica e difficile da sanare.

La siccità di suoli e sottobosco e il frequente

insorgere del foehn ha instaurato le condizioni predisponenti alla

propagazione di numerosi incendi forestali soprattutto lungo le

zone prealpine tra Piemonte, bassa Val d'Aosta, Canton Ticino e

Lombardia. Tra i vari roghi si è distinto quello durato una settimana

a inizio febbraio sul Monte Gambarogno, al confine tra Canton Ticino e

Varesotto. Significativo, nello stesso periodo, anche l'incendio sul

Monte Basso tra Lanzo Torinese e Cafasse (7-9 febbraio).

Se da un lato (ed entro certi limiti) il fuoco fa parte delle normali

dinamiche degli ecosistemi forestali, il report

“Spreading like Wildfire” diramato a fine febbraio dall'UNEP,

il programma ambientale delle Nazioni Unite, sottolinea il ruolo

del riscaldamento globale nell'amplificare la frequenza e la gravità

degli incendi anche in zone che ne erano quasi esenti come

l'Artico, penalizzando lo stoccaggio di carbonio atmosferico (gas

serra) negli ecosistemi.

3_AntonioCarpenetti.jpg)

27

febbraio 2022: il Po in magra alla confluenza con il Ticino (in alto

da sinistra) in corrispondenza del Ponte della Becca (Pavia), dove si

trova una storica stazione idrometrica sul fiume (f. aerea di Antonio

Carpenetti).

-polvere3_PierluigiCullino.jpg)

Due

inconsuete immagini dell'invaso idroelettrico IREN Energia di Ceresole

Reale, a 1579 m in alta Valle Orco (Gran Paradiso), quasi

completamente vuoto e soggetto al sollevamento di nubi di polvere dal

fondale secco e privo di neve durante le frequenti burrasche di foehn

dell'inverno 2021-22.

Il lago, la cui capacità massima è di 32 milioni di metri cubi, aveva

già sofferto gli effetti dell'inverno 2020-21, il più magro di

nevicate in 60 anni di misure al soprastante Lago Serrù a 2275 m (316

cm totali, metà della media), e durante l'estate 2021, tra le

precipitazioni sotto norma e lo scarso contributo di fusione della

risorsa nivale in quota, il suo livello era rimasto straordinariamente

basso. Il rinnovarsi della siccità da dicembre 2021 in poi ha

ulteriormente peggiorato la situazione, che va ben oltre l'ordinaria

situazione di magra che di solito si osserva d'inverno quando ai

prelievi per la produzione idroelettrica a valle (centrale di Rosone)

si somma lo scarso afflusso idrico da monte per effetto di neve e

gelo. Situazioni del 1° febbraio 2022 in alto (f. Federica Moretti) e

del 21 febbraio qui sopra

(f. Pierluigi Cullino).

Sequenza di immagini dell'incendio divampato nel pomeriggio del 23

febbraio 2022 nei boschi a prevalenza di pino silvestre sul fianco

sinistro della Riserva Naturale dell'Orrido di Chianocco, bassa Val

Susa. L'intervento di un elicottero, di due canadair e dei volontari a

terra ha permesso di estinguere le fiamme entro il mattino successivo

(f. Daniele Cat Berro).

PIU' FREDDO A INIZIO MARZO, MA LA SICCITA' PROSEGUE

Curiosamente, l'inizio di marzo 2022 ha portato un po'

dell'inverno che era mancato in precedenza, con l'afflusso a più

riprese di venti freddi nord-orientali (bora e tramontana).

Alcune località hanno rilevato le temperature più basse di questo

periodo invernale (ma ormai a primavera meteorologica iniziata), come

a Pontremoli-Verdeno (Massa-Carrara), con la minima di -5,3

°C di mercoledì 2, che peraltro rappresenta il valore più basso in

marzo del periodo successivo al 2005 in questa stazione.

Tra il 26 febbraio e il 1° marzo copiose nevicate

hanno imbiancato l'Appennino fino a quote di collina, dalla

Romagna al Gargano e all'Irpinia (anche 30-50 cm intorno ai 1000 m),

mentre al Nord la situazione della siccità non è cambiata, e non

cambierà significativamente fintantoché non arriverà una situazione di

sbarramento di venti umidi da Sud, che per ora non pare all'orizzonte.

ALTRE RISORSE

SULL'INVERNO 2021-22

Liguria: secondo ARPAL,

stagione complessivamente

secca e tiepida, ma con anomalie di precipitazioni meno marcate

sul Levante (tabelle

anomalie).

Svizzera:

approfondimento di MeteoSvizzera sull'inverno più mite e secco

insieme dal 1864 sul versante sudalpino.

Francia:

articolo e bilanci di MétéoFrance sull'inverno, complessivamente

mite e anche molto secco nel Sud-Est.

GRAZIE A...

... tutti i soggetti ed enti che hanno condiviso dati,

fotografie e informazioni con la nostra redazione, in particolare i

soci e corrispondenti SMI Alessio Bozzo e Filippo Orlando

(osservatorio di Rovereto), Gianni Castagneri (osservatorio di Balme),

Renato R. Colucci (Società

Meteorologica Alpino-Adriatica e

CNR-ISP),

Paolo Fantini

(osservatorio di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio Geofisico

di Modena), Marco Pifferetti, Maurizio Ratti

(osservatorio di Pontremoli),

Davide Rosa, Paolo Valisa (osservatori

di Varese e Campo dei Fiori,

Centro Geofisico Prealpino),

Mauro Valt (tecnico neve e valanghe

AINEVA e

ARPA Veneto).

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|