|

Venerdì 19 settembre 2025 gli operatori della Società Meteorologica Italiana,

di Arpa

Piemonte e dell'Ente Parco Nazionale

Gran Paradiso - in collaborazione

con IREN Energia

e nel quadro delle campagne di misura della

Fondazione

Glaciologica Italiana - ha condotto i consueti rilievi di

bilancio di massa e variazione frontale al Ghiacciaio Ciardoney, in

Valle Soana.

Le operazioni sono avvenute in atmosfera serena, calma e

straordinariamente calda per un giorno di metà settembre (Tmin 7,7

°C, Tmax 16,1 °C, rispettivamente circa 8 °C e 10 °C sopra media), al

culmine di un periodo dominato dall'anticiclone nord-africano.

Tuttavia pochi giorni dopo, mentre andiamo on line con questo

resoconto (23 settembre), aria fredda sopraggiunta sul lato

occidentale della depressione "Alessio" posizionata proprio sulla

regione alpina si accinge a portare la prima nevicata rilevante

della stagione sul ghiacciaio, ponendo fine a un'altra lunga e intensa

stagione di ablazione.

.jpg)

19

settembre 2025, fronte del ghiacciaio Ciardoney: il regresso del

margine glaciale, seppure moderato (5 m rispetto a fine estate 2024)

tra agosto e settembre ha liberato una piccola depressione che si è

colmata d'acqua di fusione dando origine a un piccolo lago proglaciale.

Perdite di massa glaciale

nella sfavorevole media di un trentennio di misure, nonostante

l'abbondante innevamento primaverile.

Bilancio -1,36 m di acqua equivalente

Le straordinarie precipitazioni

della primavera 2025, e di aprile in particolare, avevano accumulato

un manto nevoso importante, che ai

rilievi del 30 maggio

risultava spesso tra 340 cm e 550 cm (media 429 cm) ed equivalente a

una lama d'acqua di ben 2500 mm: era il secondo valore più

elevato della serie di misura, quanto meno in riferimento alla sua

porzione più omogenea dal 2012 in poi (ovvero da quando è stato

adottato il carotiere pesaneve Valtecne), peraltro dopo il primato

recente del 2024 (3150 mm).

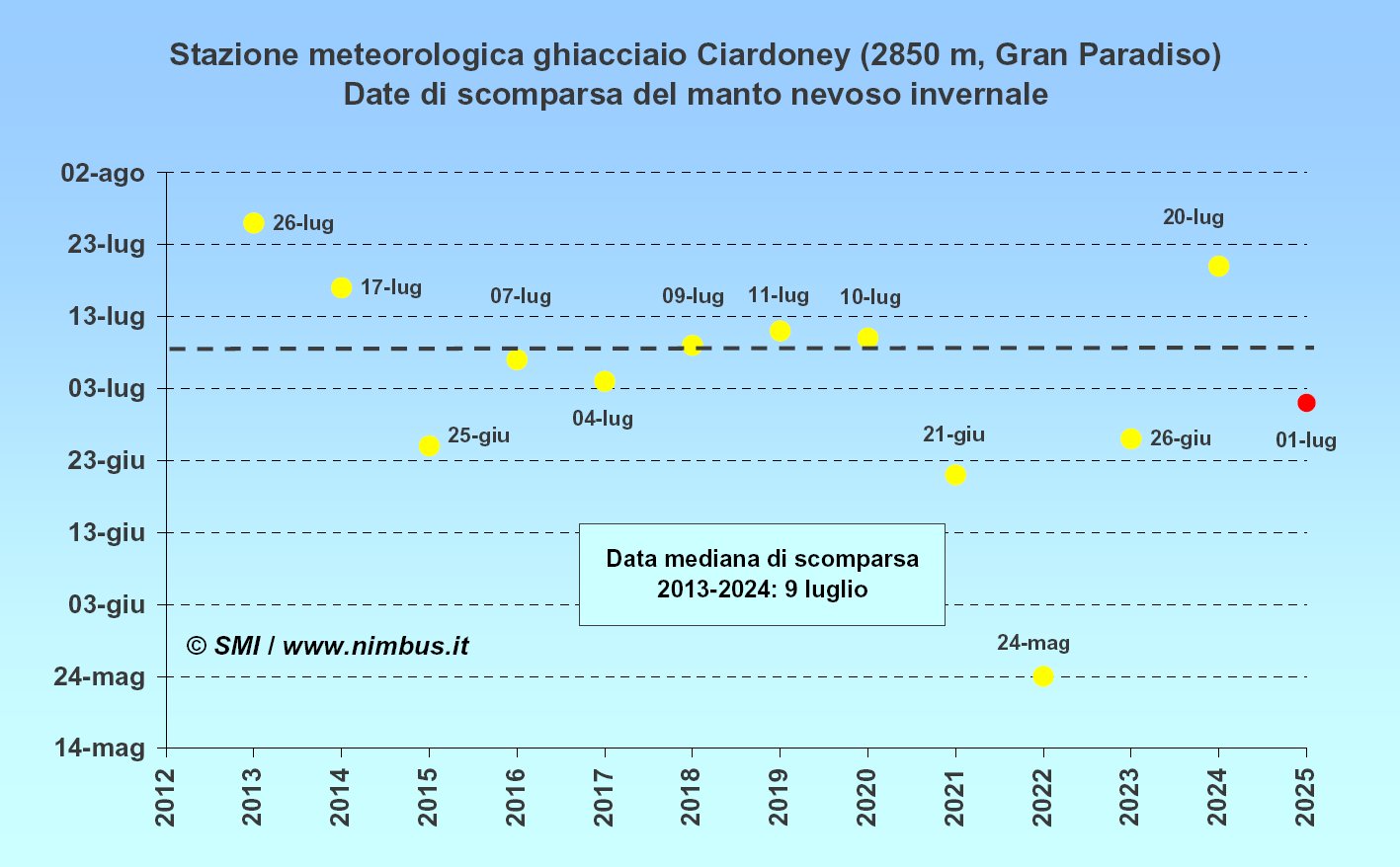

Un giugno estremamente caldo, secondo solamente a quello record

del 2003 sulle Alpi, ha determinato una fusione accelerata della neve, che

alla stazione meteorologica al margine del pianoro proglaciale

(2850 m) si è esaurita il 1° luglio 2025, con 8 giorni di

anticipo rispetto alla data mediana di scomparsa (periodo

2013-2024, teleosservazioni da

webcam).

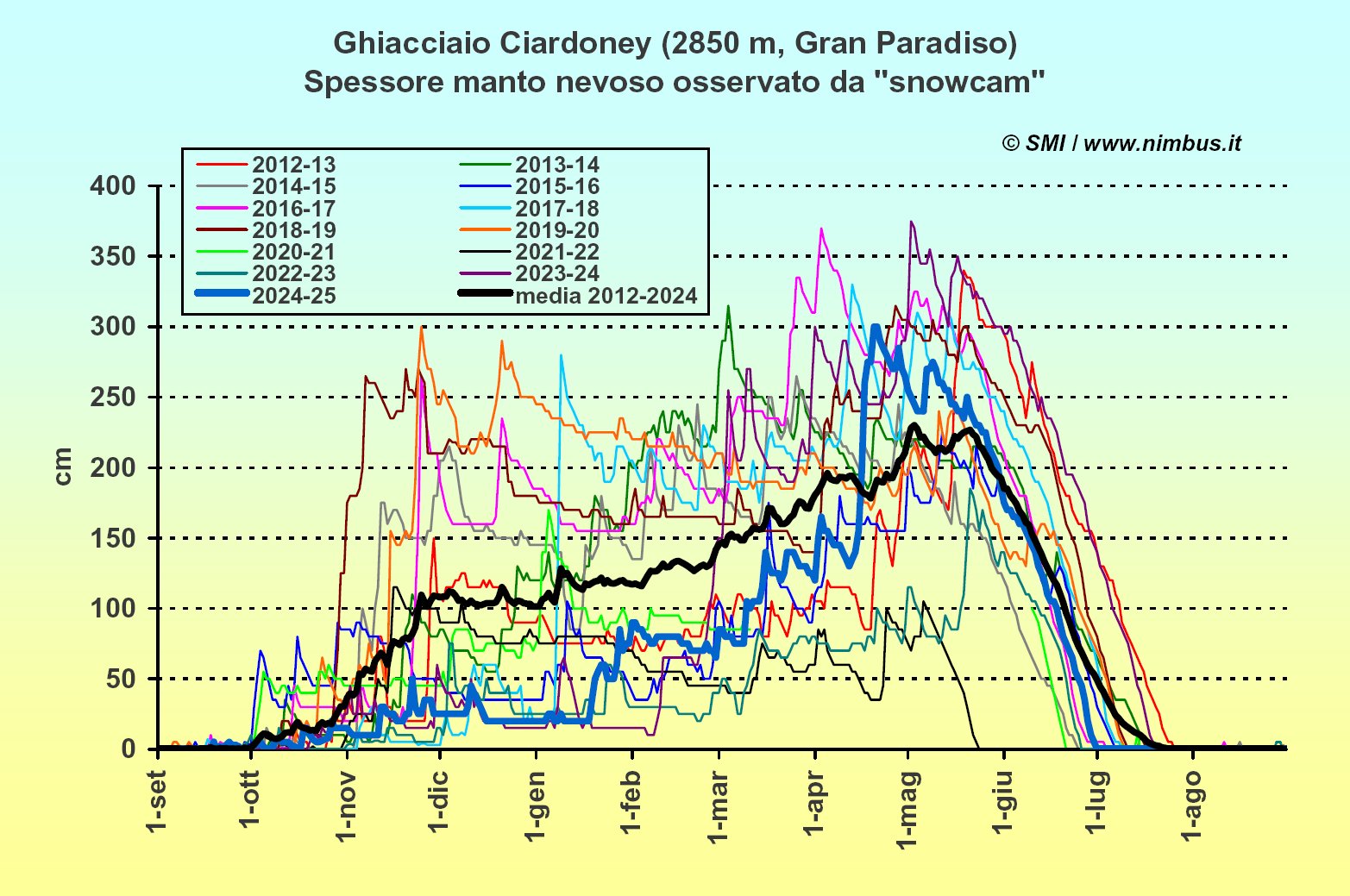

Grafico dell'andamento giornaliero dell'altezza totale della neve all'asta nivometrica,

teleosservata da

webcam nelle stagioni dalla 2012-13 in poi. La linea blu

spessa indica la stagione 2024-25. L'inverno è trascorso con innevamento inferiore al consueto, poi le

precipitazioni primaverili hanno determinato una graduale ripresa

degli spessori nevosi, divenuti importanti con l'eccezionale

perturbazione del 16-17 aprile e le ulteriori precipitazioni di Pasqua

(massimo di 300 cm proprio domenica 20 aprile). Tuttavia il caldo

eccessivo di giugno ha determinato una rapida fusione della neve,

esauritasi all'asta nivometrica il 1° luglio, con 8 giorni di

anticipo rispetto alla data mediana calcolata sul periodo 2013-2024

(grafico sotto).

Intorno al 15

luglio 2025 sul ghiacciaio sono apparsi i primi affioramenti di ghiaccio

"vivo", tuttavia le temperature rientrate complessivamente nella norma

(perfino fresche a fine mese) hanno rallentato l'esaurimento del

nevato, che a un successivo sopralluogo del 5 agosto copriva

ancora almeno due terzi dell'apparato glaciale (stima eseguita

anche con l'aiuto di

immagini satellitari Sentinel-2).

5 agosto 2025: il Ghiacciaio Ciardoney (visto dai pressi del Colle)

ancora coperto per due terzi dalla neve invernale, che tuttavia

fonderà pressoché del tutto entro il mese e mezzo successivo, con il

determinante contributo della lunga e intensa ondata di caldo di metà

agosto.

Tuttavia la successiva ondata

di calore dell'8-18 agosto, straordinaria per intensità e durata,

ha spogliato il ghiacciaio della neve residua fino alla sua

sommità (Colle Ciardoney), esponendo il

ghiaccio a marcata fusione che è poi proseguita - seppure attenuata

rispetto al culmine dei calori estivi, e con alcune pause - fino alla data di chiusura del

bilancio di massa il 19 settembre.

Pochi e insignificanti residui di nevato (accumuli di valanga)

sono rimasti solamente in destra orografica alla base delle pareti

settentrionali delle Uje di Ciardoney e, in sinistra, sotto la Cima

occidentale di Valeille presso il Colle Ciardoney, e in prossimità

della fronte, coprendo una superficie inferiore al 5% dell'area

totale del ghiacciaio (AAR/Accumulation Area Ratio = <

0,05).

Dunque ancora una volta la linea delle nevi si è venuta a

trovare al di sopra della quota massima del ghiacciaio (3120 m),

come ormai accade nella quasi totalità degli anni. Occorre risalire al

2014 per trovare una significativa situazione di accumulo

nevoso nel settore sommitale del bacino glaciale, con 75 cm di neve

residua il 22 settembre al Colle Ciardoney, peraltro sovrapposti agli

ulteriori 70 cm rimasti dalla stagione

2013.

A parte alcune giornate fresche nella terza decade di luglio e verso

metà settembre, la fusione nivoglaciale ha potuto proseguire pressoché

senza sosta anche con il concorso della completa assenza di nevicate

estive - che sarebbero state in grado di aumentare per qualche giorno l'albedo della

superficie glaciale altrimenti annerita dai detriti (riflettività

elevata della neve fresca) - e di un lungo periodo senza gelo durato

76 giorni, dal 9 luglio al 22 settembre 2025, alla stazione

meteorologica a 2850 m.

Se non altro le deposizioni di polveri sahariane, decisamente

minori rispetto al 2024, hanno evitato di fornire un ulteriore

contributo alla fusione tramite un abbassamento della riflettività del

manto nevoso.

Ecco dunque le perdite di spessore di ghiaccio rispetto al

precedente rilievo del

17 settembre 2024, misurate alle paline ablatometriche, da monte a

valle:

palina n. 1 (Colle Ciardoney): 121 cm

palina n. 2: 205 cm

palina n. 3: 242 cm

palina n. 4: 61 cm

palina n. 6: 232 cm

(la palina n. 5 non è più presente da svariati anni, poiché in quel

punto, in sinistra orografica del settore mediano, il ghiaccio è

scomparso)

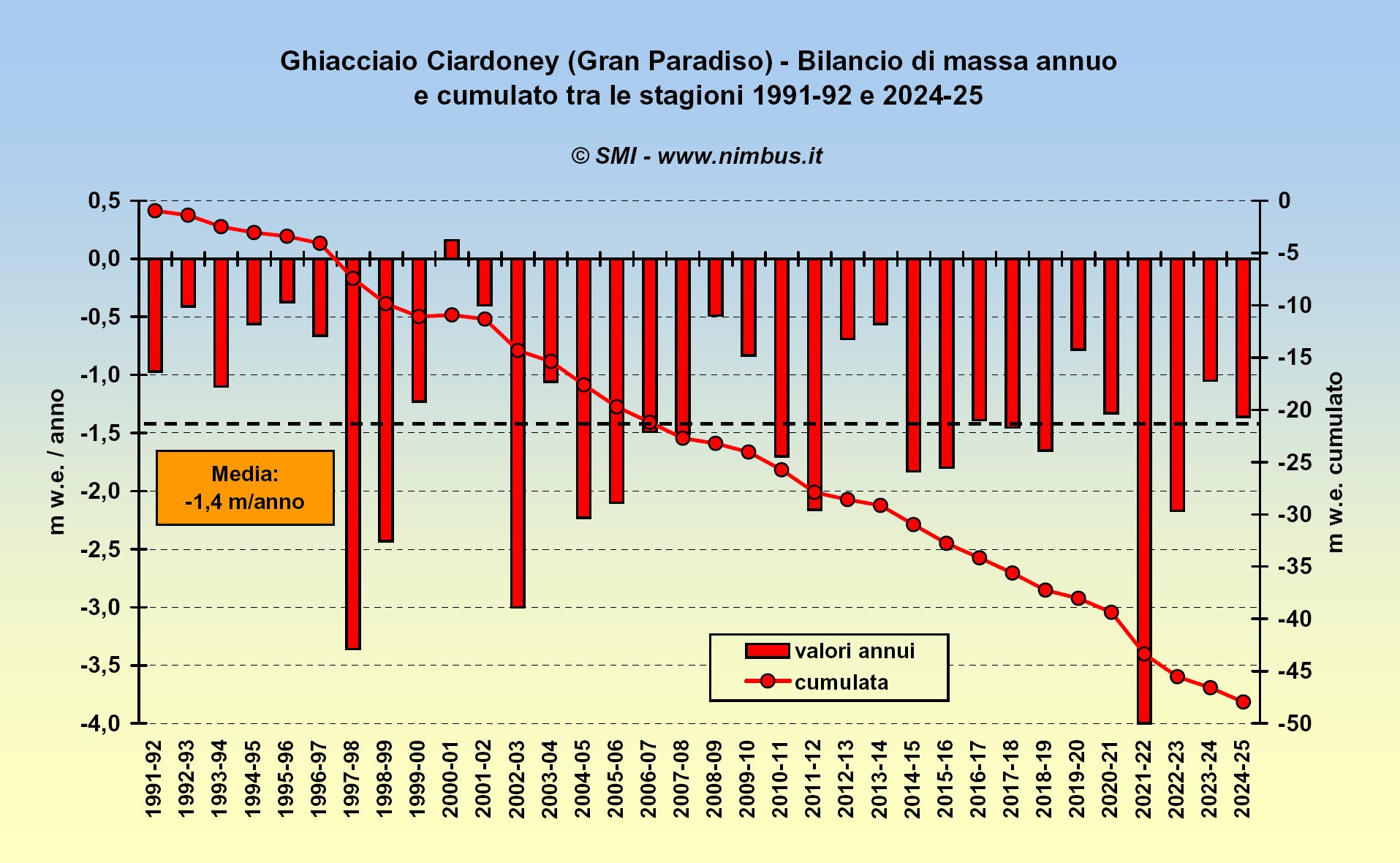

Il bilancio di massa specifico, riferito alla

superficie glaciale 2023 di 0,46 km2 (ottenuta

tramite

rilievo fotogrammetrico da drone), è stato valutato in

-1,36 m di

acqua equivalente, valore nella media

dello sfavorevole periodo di deglaciazione 1992-2024 (-1,4 m di

acqua equivalente).

Alla data del sopralluogo (19

settembre 2025) la fusione glaciale era ancora molto attiva

nelle ore diurne a causa dell'intenso soleggiamento e delle

temperature straordinariamente elevate per il periodo (Tmin

del giorno 7,7 °C, Tmax 16,1 °C), tuttavia il netto

raffrescamento dei giorni successivi e i primi, sottili depositi

di neve fresca sul ghiacciaio del 22-23 settembre hanno posto fine

alla stagione di ablazione pressoché in fase con i rilievi di chiusura

del bilancio.

5 agosto 2025: il guardaparco PNGP Gianpaolo Palladino alla palina n.

6 durante il sopralluogo di mezza estate, che ha permesso di calcolare

il tasso medio giornaliero di fusione su ghiaccio nella seconda parte

della stagione (qui pari a 4,6 cm/giorno tra il 5 agosto e il 19

settembre).

Il confronto tra le sporgenze

delle paline ablatometriche misurate il 5 agosto (laddove il ghiaccio

era già affiorato) e il 19 settembre 2025 ha permesso di valutare il

tasso medio giornaliero di ablazione nella seconda metà

dell'estate, rispettivamente pari a 4,0 cm di ghiaccio/giorno,

4,5 cm/giorno e 4,6 cm/giorno alle paline n. 2, 3 e 6.

Si presume che durante le giornate più calde dell'estate, ad esempio

intorno al 10 agosto, la fusione abbia asportato fino a 7-8 cm di

ghiaccio al giorno.

Serie dei bilanci di massa (saldo tra accumuli invernali di neve e

fusione estiva, espressi in acqua equivalente) dalla stagione 1991-92. Il valore dell'annata idrologica 2024-25 (-1,36 m di equivalente d'acqua)

risulta in linea con la sfavorevole media del periodo di osservazione

dal 1992.

Le perdite di massa cumulate

raggiungono i

-48 m di acqua equivalente,

pari a oltre 50 m di spessore di ghiaccio.

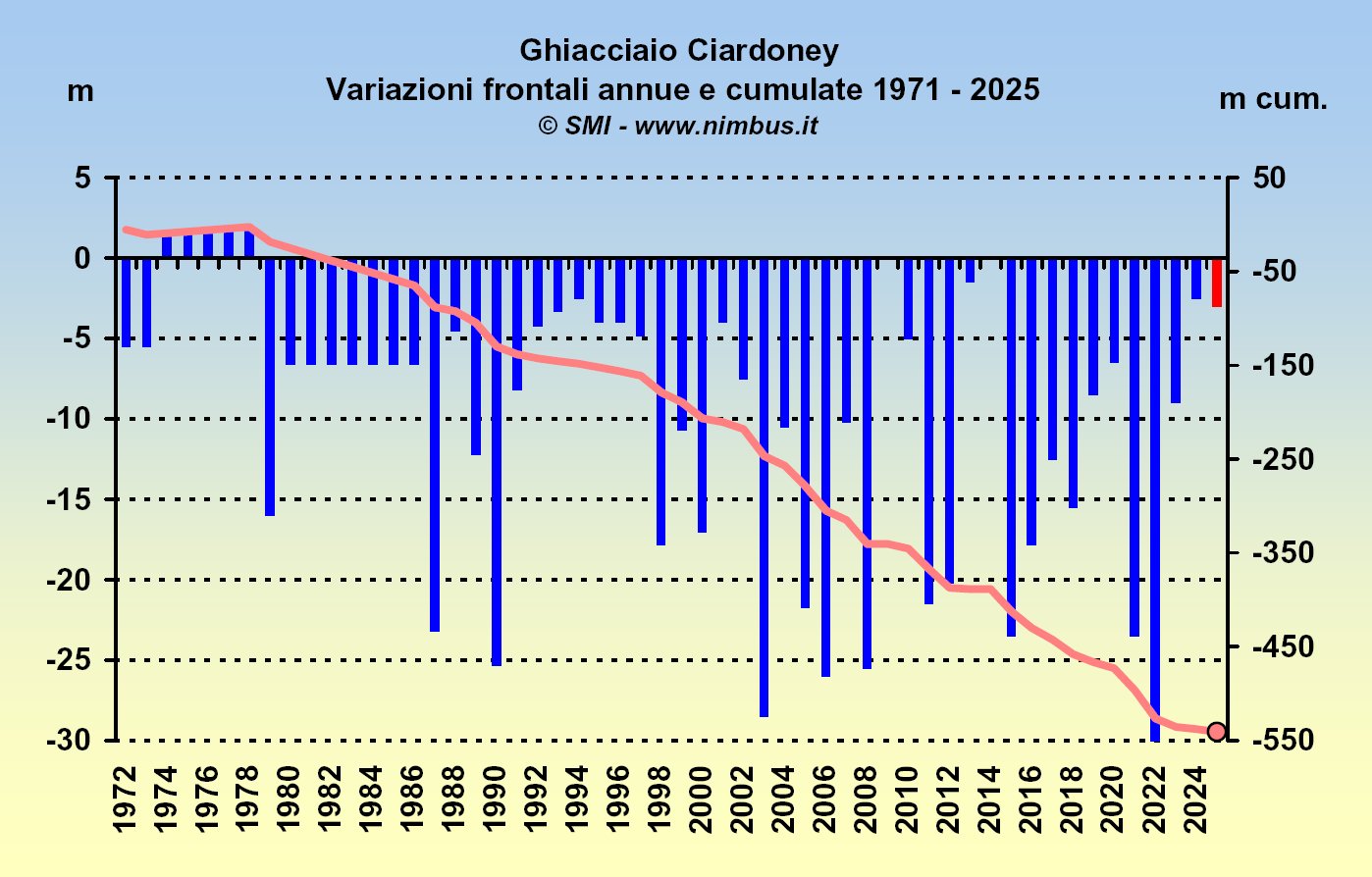

Regresso della fronte moderato: -5 metri

Nonostante le marcate perdite di massa nell'insieme del

ghiacciaio, la locale e più prolungata persistenza della neve a

ridosso del margine frontale (probabile accumulo di valanga, oppure

eolico) ha fatto sì che il suo ritiro sia stato moderato, pari a 3

m in corrispondenza del segnale di riferimento A4H

(direzione di misura 245°).

Il regresso cumulato dal 1971 ammonta a circa 545 m.

Il ritiro del ghiaccio sta liberando un avvallamento (ora in

parte occupato da un piccolo lago proglaciale sviluppatosi

proprio nell'estate 2025), la cui morfologia concava è favorevole a

notevoli accumuli di neve in inverno-primavera e alla permanenza di

banchi di nevato anche fino a estate inoltrata, la cui presenza

non è tuttavia rappresentativa delle (pessime) condizioni generali del

ghiacciaio.

Malgrado la fronte immersa in acqua, è stato possibile

individuarne correttamente il margine, procedendo senza ostacoli alla

misurazione della variazione frontale.

Serie delle variazioni

frontali dalla posa del primo segnale di misura nell'estate 1971

(l'operatore CGI all'epoca era Gianpaolo Ravarino). In rosso il ritiro

del 2025 (-3 m).

Importanti

variazioni morfologiche: inghiottitoi glaciali assenti, affioramenti

rocciosi e un nuovo lago proglaciale

Benché le perdite di massa glaciale dell'estate 2025

siano state meno estreme rispetto ad altri anni recenti, si sono

verificate alcune importanti variazioni morfologiche sul ghiacciaio e

ai suoi margini.

1) Fatto molto raro in decenni di osservazioni, non

erano visibili gli inghiottitoi (mulini o pozzi

glaciali), solitamente presenti nel settore mediano del ghiacciaio

poco a monte della palina n. 3, ma di cui già da alcuni anni si era

notata una progressiva riduzione di numero e dimensioni; le acque di

fusione, convogliate dalle consuete bédières che nella zona

degli ex-inghiottitoi si approfondiscono fino a 2-3 m, almeno in parte

si inabissano in fratture della massa glaciale, tuttavia non

visibili dalla superficie e senza le classiche ed evidenti

imboccature circolari.

.jpg)

Nonostante la stagione

avanzata, nelle ore centrali del 19 settembre la fusione era ancora

molto attiva e alimentava con notevoli portate d'acqua il reticolo

idrografico superficiale del ghiacciaio, costituito da marcate

bédières.

Assenti invece, i consueti inghiottitoi (mulini, o pozzi glaciali).

Di fronte a queste forme della complessa rete di drenaggio idrico del

ghiacciaio, il gruppo di lavoro si è soffermato per un momento di

raccoglimento in memoria del

geologo planetario Riccardo Pozzobon, ricercatore

dell'Università di Padova tragicamente scomparso il 2 settembre

2025 in un inghiottitoio del grande Ghiacciaio Mendenhall (Juneau

Icefield, Alaska),

mentre era impegnato nel

progetto internazionale Gemini per lo studio delle fratture

dei ghiacciai terrestri come modello per la comprensione della

tettonica di satelliti ghiacciati come quelli di Giove e Saturno.

2) La perdita di spessore glaciale di oltre 2 m ha determinato l'affioramento

del substrato roccioso (alcuni metri quadrati di rocce montonate)

poco a valle della palina n. 6 (la più bassa), avviando così un

processo di frammentazione del pendio frontale che nell'arco di pochi

anni minaccia di isolare la porzione inferiore del ghiacciaio dal

resto dell'apparato.

In realtà questa porzione di ghiaccio potrà rimanere più a lungo

collegata al bacino superiore del ghiacciaio in destra orografica,

dove la coltre di detrito roccioso e il maggiore ombreggiamento

rallentano la fusione e la perdita di spessore, ma ciò difficilmente

potrà evitarne la trasformazione in un corpo di ghiaccio "morto",

privo di alimentazione e di dinamica. In tal caso la fronte

"attiva" del ghiacciaio diverrà quella che si sta delineando a ridosso

dell'affioramento roccioso, circa 150 m a monte (in proiezione

orizzontale) della fronte attuale.

Al Ciardoney, in un quarantennio di campagne glaciologiche, è la prima

volta che si osserva un fenomeno di questo tipo, divenuto molto comune

sui ghiacciai delle Alpi in questi tempi di intensa deglaciazione,

comportando diffusi eventi di disarticolazione e collasso di lingue

glaciali.

Che a breve termine potesse avvenire un affioramento del substrato

roccioso lo si sospettava a seguito delle perforazioni di settembre

2024 per la posa della nuova palina n. 6: in due punti distanti pochi

metri tra loro, la lancia termica della sonda a vapore "Heucke" si era

fermata a circa 6 m di profondità, lasciando intuire il raggiungimento

del bedrock e un sottile spessore glaciale residuo in quel tratto del

pendio frontale.

3) Come già accennato, il ritiro della fronte ha

liberato una depressione allungata in direzione Sud-Est / Nord-Ovest

che tra agosto e settembre 2025 si è riempita di acqua di fusione

dando luogo alla formazione di un piccolo lago proglaciale, in

cui il margine inferiore del ghiacciaio si immerge (la profondità

stimata dell'acqua è dell'ordine del metro). Curiosamente, le acque

fuoriescono dal modesto corpo idrico attraverso due emissari

alle estremità sud-orientale e nord-occidentale, in quest'ultimo caso

scorrendo per alcune decine di metri sotto la morena di fondo (till

di alloggiamento) deposta negli anni recenti dal ghiacciaio in

ritiro.

.jpg)

Il nuovo lago proglaciale in

cui la fronte si immerge.

.jpg)

Vista dal segnale di misura A4H: la

freccia indica l'affioramento del substrato roccioso che

ragionevolmente nell'arco di pochi anni determinerà la separazione del

settore frontale dal resto del ghiacciaio, lungo una traiettoria

ipotizzata con il tratteggio.

.jpg)

.jpg)

Due vedute più ravvicinate

dell'affioramento del substrato roccioso.

Qui di seguito, un

fotoracconto della missione del 19 settembre 2025.

.jpg)

.jpg)

Due vedute aeree del settore

superiore del Ghiacciaio Ciardoney, con la sella

dell'omonimo colle (3120 m), spartiacque tra la Valle Soana e la Valle

Orco.

.jpg)

Il Colle Ciardoney ripreso da

Sud-Est, quasi interamente libero da neve residua (il modesto accumulo

visibile in alto a destra risale probabilmente alla stagione 2024).

Gli spessori glaciali sono ormai ridotti, ragionevolmente inferiori a

10 m (la palina n. 1 è ancora infissa nel ghiaccio per

7 m), ed entro un decennio

potrebbe completarsi la deglaciazione dell'intera sella.

.jpg)

Dettaglio del Colle Ciardoney.

Parte della sella del Colle

Ciardoney è già priva di copertura glaciale (a partire dal 2023), come

non avveniva da secoli se non dai tempi dell'Optimum Termico Olocenico

tra circa 8000 e 6000 anni fa. A fine estate 2025 un ignoto

escursionista ha eretto un piccolo "menhir" come segnavia per il

transito da e per il vallone di Valsoera.

.jpg)

Colle Ciardoney: la palina

ablatometrica n. 1 è stata spezzata ragionevolmente al livello del

ghiaccio da parte di valanghe di fondo nelle stagioni sia 2023-24 sia

2024-25. Nel settembre 2024 la valutazione dell'ablazione su ghiaccio

era incerta (stimati circa 55 cm, peraltro in parte attribuibili al

caldo tardivo di fine settembre-inizio ottobre 2023), ma ora la misura

della lunghezza degli spezzoni rotti e la fuoriuscita del segmento di

palina sottostante, intatto, ha permesso di chiarire l'entità della

fusione di ghiaccio nelle ultime due annate: 42 cm nella stagione

idrologica 2023-24 (portando una piccola correzione del

bilancio di massa nell'insieme del ghiacciaio, da -1,04 m a -1,00 m

di acque equivalente), e 121 cm in quella 2024-25.

Panoramica del ghiacciaio dai

pressi del Colle Ciardoney.

.jpg)

Alessio Golzio e Daniele Cat

Berro durante il rilievo

della sporgenza dal ghiaccio della palina n. 2, dove la perdita di

spessore glaciale rispetto al 17 settembre 2024 è stata di 205 cm.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Nelle tre immagini

soprastanti: coni di detrito sulla superficie del ghiacciaio,

nel settore mediano poco a monte della palina n. 3. Si tratta di

accumuli di sedimenti a granulometria fine (per lo più sabbie e

piccole ghiaie), concentrati dal ruscellamento delle acque di fusione

probabilmente al fondo di cavità ora scomparse (anse di bédières,

oppure inghiottitoi); affiorato in superficie con la perdita di

spessore del ghiacciaio, ha protetto dalla radiazione solare il

ghiaccio sottostante, rimasto così in rilievo per ablazione

differenziale. Sono forme effimere, di durata solitamente non

superiore a un anno.

.jpg)

Nel corso della mattinata si è

riattivato un vivace

ruscellamento

dell'acqua di fusione nelle bédières.

.jpg)

.jpg)

Alessio Golzio alla palina n. 3: qui

si è misurata la massima ablazione su ghiaccio dell'estate 2025, pari

a 242 cm (con un tasso medio di 4,5 cm/giorno nel periodo

5 agosto-19 settembre).

.jpg)

Il pendio inferiore del

ghiacciaio, verso la fronte. A sinistra, un banco di neve residua

(circa un ettaro di superficie) ragionevolmente attribuibile a un

accumulo di valanga sopravvissuto all'estate in una posizione insolita

e prossima al margine frontale, senza tuttavia impedire le misure di

arretramento.

.jpg)

Affioramento del substrato

roccioso lungo il pendio inferiore del ghiacciaio. Questa, a breve,

potrebbe divenire la nuova fronte "attiva" del ghiacciaio, con

l'imminente separazione del settore inferiore dal resto del corpo

glaciale. Sullo sfondo, Lorenzo Colombo indica la posizione della

palina n. 6, che - al perdurare dei tassi attuali di fusione -

verrà definitivamente persa entro 1-2 anni: rimane infissa nel

ghiaccio per soli 370 cm, al di sotto dei quali c'è il fondo roccioso.

.jpg)

La fronte e il nuovo lago

proglaciale.

Panoramica del settore

inferiore del ghiacciaio e della fronte

dal segnale di misura A4H (clicca sull'immagine per ingrandirla).

.JPG)

L'impressionante smagrimento del

ghiacciaio intervenuto tra il 2004 e il 2025,

ripreso dalla stazione fotografica "F" in destra idrografica del

torrente ablatore.

Un altro schiacciante confronto

fotografico tra le situazioni del 1971 e del 2025 (stazione "S2", a

pochi metri dall'attuale stazione meteorologica).

La foto d'epoca è dell'operatore CGI Gianpaolo Ravarino, che proprio

54 anni fa avviò le misure frontali, ancorché discontinue fino alla

ripresa sistematica dei rilievi nel 1986 da parte di Luca Mercalli e

Fulvio Fornengo.

Rispetto a mezzo secolo fa l'assetto dei massi nel pianoro frontale è

in parte cambiato a causa della lieve avanzata del ghiacciaio nel

corso degli Anni Settanta e del rimaneggiamento da parte del torrente

ablatore il cui percorso nei primi tempi dopo il regresso della fronte

era più instabile e mutevole di oggi.

.jpg)

Dalla stazione meteorologica,

uno sguardo a Sud-Est, verso l'imponente mole del Monte Gialin (3270

m): ai piedi della parete settentrionale si annida il minuscolo

glacionevato di Geri, che sopravvive grazie alla posizione in una

nicchia ombrosa e favorevole alla persistenza di accumuli di valanga.

.jpg)

.jpg)

19 settembre 2025, due riprese

aeree del Ghiacciaio Ciardoney: in primo piano la sella del Colle

Ciardoney, al centro delle immagini si scorge la fronte, nei pressi

del piccolo banco di neve residua; a destra, la scura parete

settentrionale della Grande Uja di Ciardoney (3325 m); lontano, a

sinistra, il Monte Rosa.

.jpg)

La testata del vallone di Valsoera (Valle Orco) ripresa dal Colle

Ciardoney: al di là dei residui di nevato, pressoché nulla rimane dei ghiacciai di Valsoera,

di fatto estinti salvo

la probabile presenza di resti di ghiaccio sepolto da una spessa coltre di

detriti. L'unità settentrionale, che si estendeva nella nicchia

visibile nella parte centro-destra dell'immagine, è stata sorvegliata

con misure di variazione frontale fino al 2000, dopodiché

queste hanno perso di significato in virtù della crescente copertura

detritica.

In primo piano la conca sottostante il Colle Ciardoney, occupata dalla trasfluenza del

Ghiacciaio Ciardoney fino ai decenni

finali del Novecento, e ora da un laghetto e da banchi di neve residua

di estensione variabile in base all'andamento climatico delle annate.

La stazione e i dati

meteorologici:

seconda estate più calda nella breve serie dal 2011 al Ciardoney

(quinta dal 1958 in Piemonte)

La manutenzione

della stazione meteorologica a quota 2850 m sul pianoro proglaciale,

curata dal socio SMI Alessio Golzio, ha comportato

un sopralluogo intermedio il 5 agosto 2025 (con pernottamento al

casotto di sorveglianza PNGP della Muanda di Forzo, grazie alla

disponibilità dell'Ente

Parco): si è così provveduto alla sostituzione del collettore del

pluviometro, peraltro installato da pochi mesi, nel settembre

2024, ma poi rotto alla base da una tempesta di vento invernale (senza

tuttavia pregiudicare le misure di precipitazione liquida durante i

primi mesi estivi del 2025) e dell'anemometro-banderuola, la

cui elica non era più ben accoppiata all'asse

dell'apparecchio (lo strumento vecchio verrà riparato in laboratorio e

sottoposto a taratura).

La stazione meteorologica, la

webcam e gli apparati di trasmissione di dati e immagini si trovano in

piena e ottimale operatività in vista dell'inverno.

.jpg)

Con il sopralluogo di manutenzione

del 5 agosto 2025 e il successivo controllo del 19 settembre,

la stazione meteorologica è pronta ad affrontare l'inverno alpino.

Ecco una

sintesi delle principali caratteristiche climatiche dell'estate

2025 (trimestre giugno-agosto; gli orari indicati sono UTC+1,

ovvero ora solare).

Temperatura

media: 8,1 °C

seconda

estate più calda

del breve periodo dal

2011, dopo quella del 2022 (8,4 °C), e pari merito con quelle del 2023 e 2024;

1,3 °C sopra la media decennale 2011-2020

Temperatura estrema minima: -1,5 °C l'8 luglio (h 22:58)

Temperatura estrema massima: 17,7 °C l'8 agosto (h 08:16) e 9

agosto (h 12:08)

Temperatura minima più elevata: 10,4 °C il 10 agosto (h 23:26)

Massima sequenza di giorni consecutivi senza gelo (incluso settembre):

76 gg, dal 9 luglio al 22 settembre

(ritorno del gelo dal 23 settembre)

Precipitazioni

totali: 289,4 mm (-31% rispetto alla media 2011-2020)

Giorno più

piovoso: 28 agosto (47,5 mm)

Massima velocità del vento: 118 km/h da Ovest-Sud-Ovest

(7 luglio, h 20:24)

Neve fresca totale: nessuna nevicata misurabile (primo velo di

neve il 23 settembre 2025).

Data di esaurimento del manto nevoso invernale: 1° luglio

(con 8 giorni di anticipo rispetto alla data mediana di

esaurimento

del periodo di osservazione 2013-2024, 9 luglio)

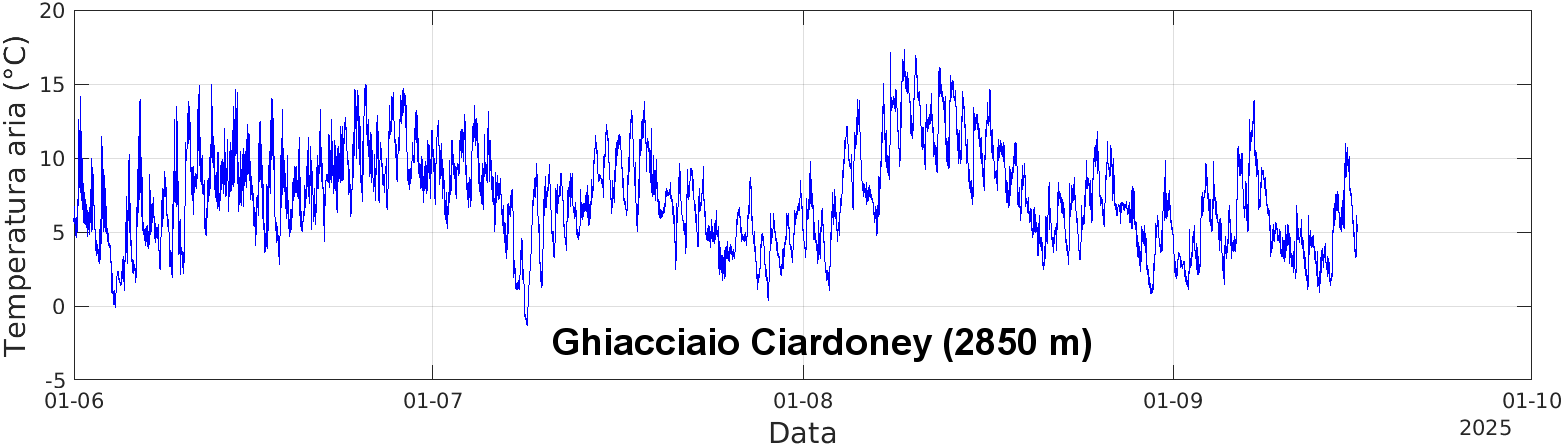

Grafico delle temperature

rilevate dalla stazione meteorologica nel periodo 1° giugno - 19

settembre 2025 (risoluzione 10 minuti).

Si noti in particolare il lungo periodo con temperature sempre >0 °C,

anomalo per una località alpina a 2850 m: ben 73 giorni consecutivi

dal 9 luglio al 19 settembre, che tuttavia diventeranno

76 fino al 22 settembre, prima del ritorno del gelo e di lievi

spruzzate di neve il giorno 23, chiudendo così la stagione di fusione

sul ghiacciaio.

Importanti ondate di caldo si sono verificate nella seconda metà di

giugno e intorno alla metà di agosto (quando per tre giorni, dall'8 al

10, le Tmax hanno superato i 17 °C), ma anomali episodi di tepore sono

avvenuti anche in settembre. Al contrario condizioni più fresche del

solito hanno caratterizzato la terza decade di luglio e i primi giorni

di agosto, senza eventi di gelo alla stazione meteorologica, ma con

temperature minime comunque vicine a 0 °C (0,2 °C il 29 luglio).

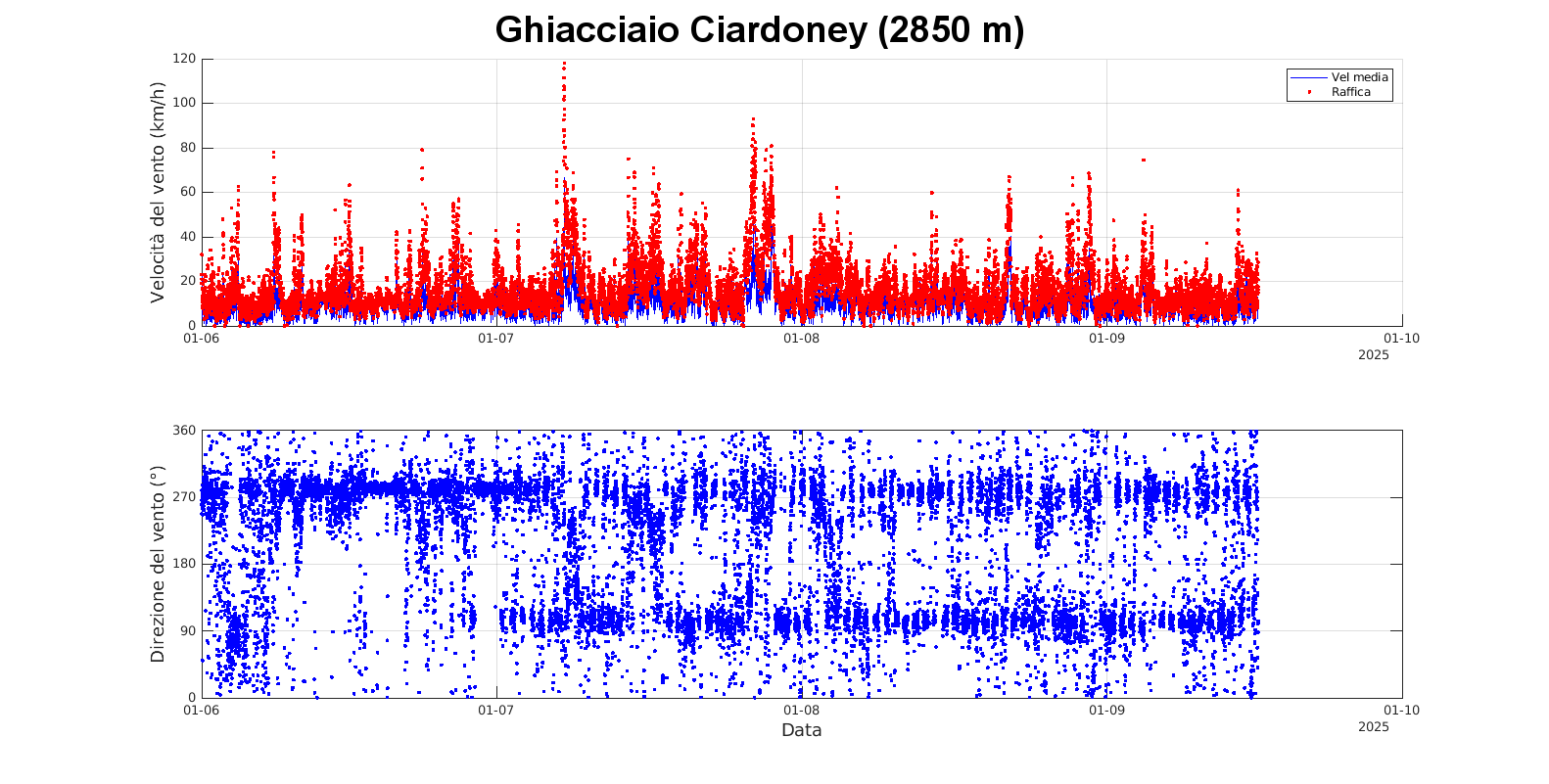

Grafico in alto: velocità media (elementi blu) e massima del vento (elementi rossi)

dal 1° giugno al 19 settembre 2024 (risoluzione 10 minuti). Spicca la

tempesta da Ponente del 7 luglio, in corrispondenza del transito di un

fronte freddo (118 km/h).

Grafico in basso: direzioni di provenienza del vento (risoluzione 10

minuti); il vistoso addensamento di osservazioni intorno ai valori 90°

e 270° indica la netta prevalenza dei flussi occidentali (venti

associati ai flussi a grande scala delle medie latitudini, oppure

brezze locali di ghiacciaio) e orientali (brezze diurne di valle),

incanalati dall'orografia nel circo glaciale con asse disposto in

direzione Ovest-Est.

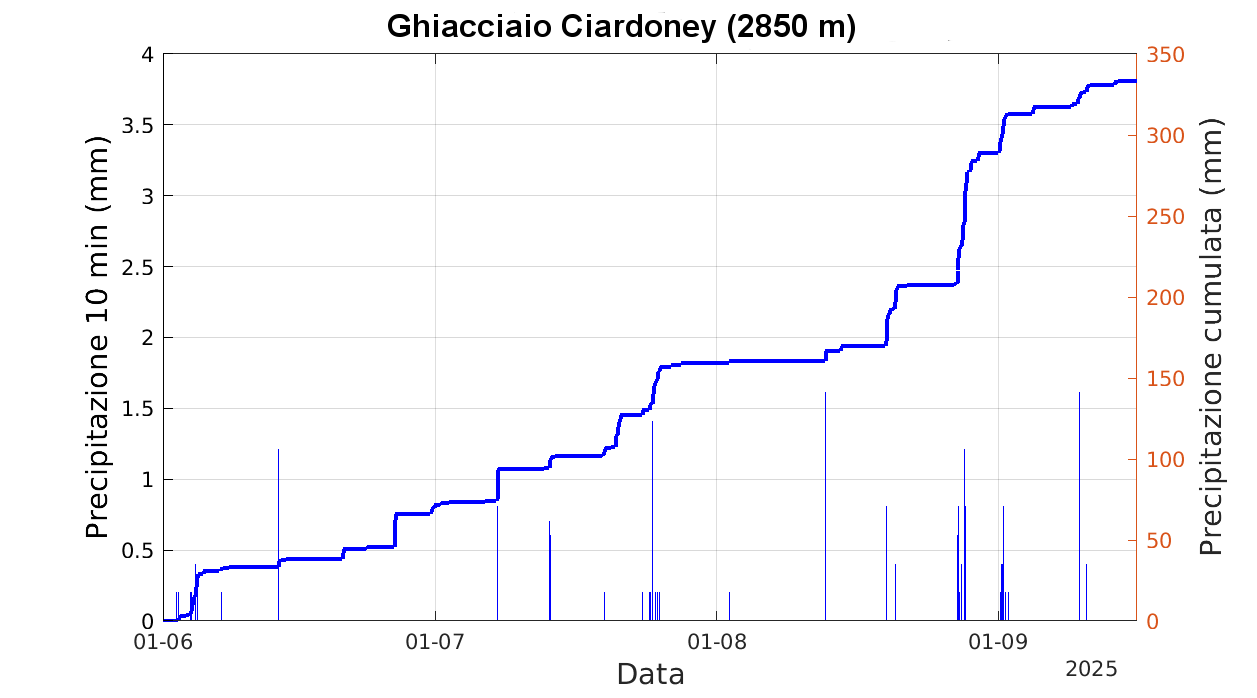

Precipitazioni in 10 minuti e

totali, dal 1° giugno al 19 settembre 2025. L'estate si è

caratterizzata per l'assenza di eventi pluviometrici di particolare

rilievo: le quantità massime in 10 minuti e in un giorno sono state

rispettivamente di 1,6 mm (h 23:10-23:20 del 12 agosto) e di 47,5 mm

(28 agosto), di conseguenza non si sono verificati significativi

episodi di piena del torrente glaciale. Nel trimestre giugno-agosto

si sono totalizzati 289 mm di pioggia (-31% rispetto alla media del

decennio 2011-2020), in aumento a 333 mm considerando anche il

periodo fino al 19 settembre, giorno di chiusura del bilancio di massa

sul ghiacciaio. Tuttavia vale la pena segnalare che, subito dopo,

sistemi temporaleschi in arrivo da Sud-Ovest hanno scaricato ulteriori

75 mm di pioggia il 21-22 settembre 2025.

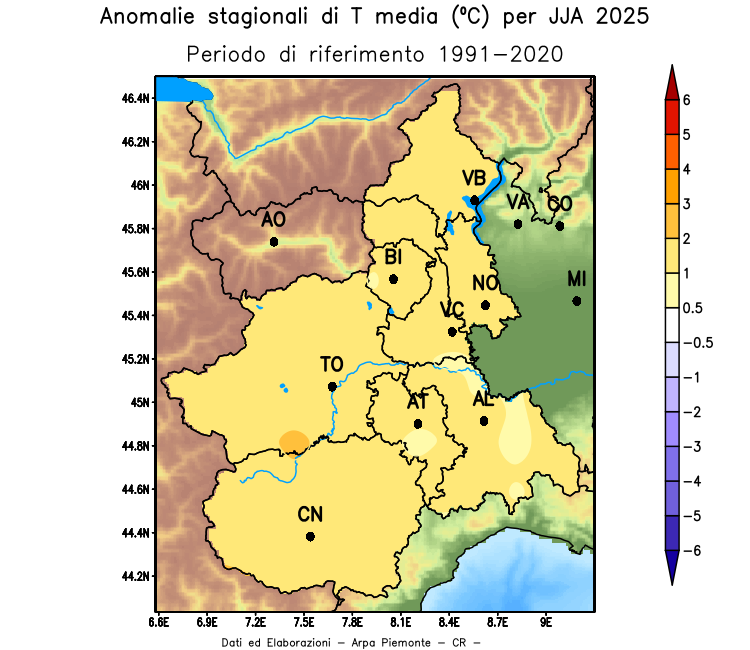

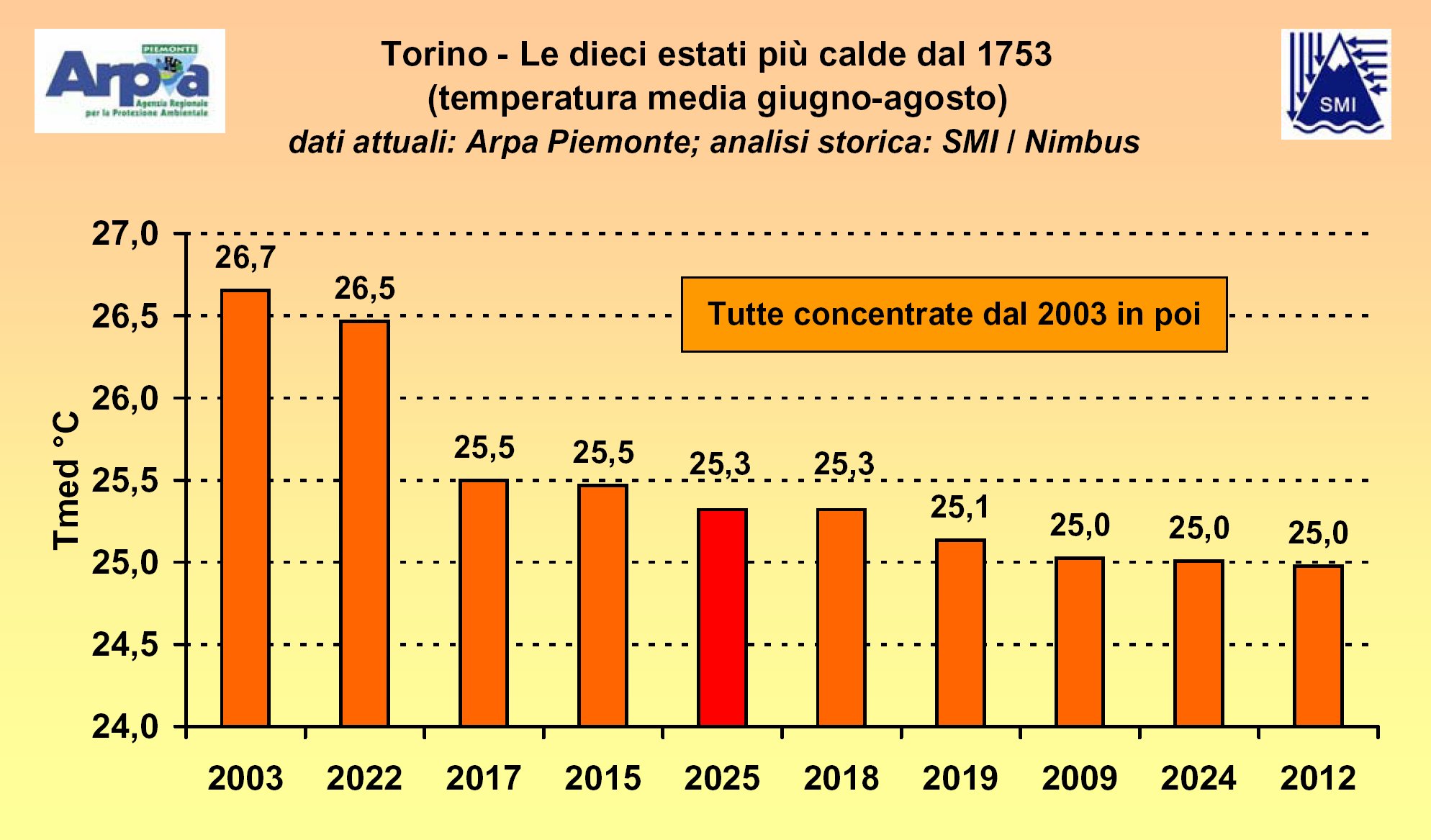

Ampliando lo sguardo sul clima

dell'estate 2025 a scala regionale,

l'analisi

Arpa Piemonte indica che il trimestre giugno-agosto si è collocato

quinto tra i più caldi nella serie regionalizzata delle

temperature con inizio nel 1958 (dopo le estati 2003, 2022, 2017 e

2015),

con anomalia termica di +1,4 °C rispetto alla media dell'attuale

trentennio di riferimento standard 1991-2020.

La serie meteorologica plurisecolare

di Torino-centro conferma sia la

quinta estate più calda nella serie termometrica omogeneizzata

dal 1753 (d'altra parte tutte e dieci le stagioni estive più calde

sono concentrate dal 2003 in poi), sia l'anomalia termica

trimestrale di +1,4 °C rispetto al 1991-2020.

Ulteriori informazioni sulla calda

estate 2025 al Nord Italia in questo

report SMI.

Due giorni dopo la chiusura del

bilancio di massa, con l'avanzata di una depressione atlantica

associata ad aria molto fresca la stagione di ablazione è bruscamente

terminata: le immagini della

webcam hanno mostrato che dapprima, il 22-23 settembre, sottili

spruzzate di neve sotto temporali hanno velato per lo più il

ghiacciaio, poi al mattino del 24 settembre era imbiancata da

circa 5 cm di neve anche la piana proglaciale, primo evento

nevoso significativo dallo scorso 20 maggio. L'episodio fresco in

corso in questa fine di settembre si annuncia rilevante per entità e

durata, ma non straordinario a lungo termine. Anzi, semmai a essere

molto anomale a questa quota - dove in passato nevicava abitualmente

anche in piena estate - sono la precedente e lunga assenza di nevicate

(quattro mesi) e le ripetute e intense ondate di caldo avute in

giugno, agosto e settembre 2025.

Campionamenti Arpa Piemonte per il monitoraggio

della radioattività nella crioconite e nelle acque di fusione

(di

Marco Frasca, ARPA Piemonte)

Nel 2025 è proseguita l’attività di

monitoraggio della radioattività ambientale avviata lo scorso anno

da parte del

Dipartimento Radiazioni ionizzanti di ARPA Piemonte, sede tematica di

Ivrea, sugli apparati glaciali del territorio regionale.

Venerdì 19 settembre l’attività di campionamento delle crioconiti

ha interessato nuovamente il Ghiacciaio Ciardoney, già sede di primi

rilievi nel 2024.

.jpg)

Esempi di "vaschette" crioconitiche

sul Ghiacciaio Ciardoney: il concentrarsi di sedimento scuro (crioconite)

in un sottile strato riduce localmente l'albedo e amplifica la fusione

del ghiaccio, determinando dunque l'approfondimento di una cavità, che

si riempie d'acqua. Si tratta di formazioni molto comuni sulla

superficie di ghiacciai, che rappresentano peraltro un elemento di

grande interesse per il monitoraggio ambientale: infatti la crioconite

ha notevoli capacità di accumulo di radionuclidi di origine sia

naturale, sia antropica.

Il termine “crioconiti” deriva dall’unione delle parole greche

κρύον (freddo) e κόνις (polvere),

e identifica una

caratteristica tipologia di sedimenti di polvere aerodispersa di

colore scuro che si originano esclusivamente sulla superficie dei

ghiacciai interessati stagionalmente dal fenomeno della fusione e

conseguentemente dalla presenza di acqua allo stato liquido. Si tratta

di un sedimento non consolidato a granuolometria molto fine di origine

composita, costituito principalmente da particelle minerali e

subordinatamente da una minima (ma importante) frazione organica,

formatosi dalla complessa interazione tra le componenti biogeniche,

geogeniche, cosmogeniche e antropogeniche.

Tali sedimenti si possono comunemente trovare dispersi sulla

superficie dei ghiacciai o accumulati sul fondo di caratteristiche

“vaschette” o veri e propri “fori” scavati nel ghiaccio per

ablazione differenziale e riempite da acqua di fusione (il colore

scuro del sedimento riduce l'albedo, dunque favorisce l'assorbimento

di radiazione solare e accentua la fusione rispetto al ghiaccio

circostante, approfondendo queste cavità che di solito hanno

diametro da uno a pochi decimetri).

Rappresenta una matrice con caratteristiche uniche di

rilevante importanza per il monitoraggio della radioattività

ambientale: infatti è stato ormai accertato che le crioconiti

possiedono una notevole capacità di accumulo di radionuclidi

artificiali e naturali dispersi nell’ambiente (con tempi di

integrazione dell’ordine delle decine di anni) e la loro presenza è

stata riscontrata sui ghiacciai di tutto il mondo, da quelli

polari a quelli montani.

I nuovi campioni prelevati al Ciardoney verranno analizzati in

laboratorio per stabilire il contenuto di radionuclidi tramite

spettrometria gamma e tecniche radiochimiche.

I risultati delle analisi condotte nel 2024 hanno

già accertato la presenza di radionuclidi sia naturali sia artificiali,

confermando il grande interesse per questa matrice, potenzialmente in

grado di fornire preziose informazioni - attraverso lo studio dei vari

rapporti isotopici - sulle complesse dinamiche presenti negli ambienti

glaciali interconnesse con l’atmosfera e i suoi mutamenti. L’attività

di campionamento condotta anche quest’anno sui ghiacciai delle Alpi

occidentali consentirà di estendere l’area di indagine sul territorio

della Regione Piemonte.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

19 settembre 2025, Colle Ciardoney: Marco Frasca (Arpa Piemonte)

provvede

al prelievo di campioni di acqua di fusione e di crioconite per le

analisi

della radioattività ambientale.

.jpg)

.jpg)

19 settembre 2025: ulteriore raccolta di acqua di fusione alla

fronte,

per indagare il trasporto di specie chimiche attraverso il ghiacciaio.

Agosto 2025: posa di nuovi segnali delle

posizioni storiche

della fronte del Ciardoney (1971-2020)

Nell'estate 2025 al Ciardoney si sono svolte non solo

operazioni di misura glaciologica, ma anche un'iniziativa di

valorizzazione delle campagne osservative dei decenni precedenti, in

ottica di preservazione della memoria storica del ghiacciaio e di

sensibilizzazione degli escursionisti sul tema della deglaciazione.

Peraltro, conservare la memoria dei ghiacciai (anche e soprattutto di

quelli che entro pochi decenni non ci saranno più, come il Ciardoney),

rientra nello spirito del

"2025 -

International Year for Glaciers' Preservation" indetto dalle

Nazioni Unite.

Così, con una lunga salita di mezza estate (ripartita in due giorni

grazie alla possibilità di pernottare al casotto PNGP della Muanda di

Forzo, per gentile concessione dell'Ente Parco), martedì 5 agosto 2025

è stata completata l'installazione dei cartelli indicanti alcune

tappe del ritiro della fronte del Ghiacciaio Ciardoney nell'ultimo

mezzo secolo, corrispondente a un regresso di oltre mezzo

chilometro.

La ricostruzione delle posizioni della fronte in annate

significative (1971, 1979, 1986, 1990, 2000, 2010, 2020) è stata

possibile rintracciando i vecchi massi-segnale istituiti come

caposaldi per le misurazioni (cominciate nel 1971 con l'operatore

Gianpaolo Ravarino e riprese con continuità nel 1986 da Luca

Mercalli e Fulvio Fornengo), e analizzandone i dati

contenuti nelle relazioni delle campagne di osservazione della

Fondazione Comitato

Glaciologico Italiano (CGI).

Percorrendo la piana proglaciale verso la fronte ci si

potrà rendere conto dell'accelerazione del regresso negli ultimi

decenni, giacché i cartelli, riferiti a intervalli di tempo

(quasi) regolari, tendono a essere sempre più distanti tra loro.

Un piccolo progetto nato a margine del

"Percorso glaciologico Federico Sacco" grazie alla collaborazione

tra SMI, CGI,

Comune di Ronco Canavese (che ha sostenuto economicamente la

stampa dei cartelli) e

Parco Nazionale Gran Paradiso.

Un ringraziamento va dunque al sindaco di Ronco

Lorenzo Giacomino e all'Ente Parco nelle persone di Bruno

Bassano (già direttore dell'Ente, fino al 31 agosto 2025),

dell'ispettore di sorveglianza Renzo Guglielmetti, di

Marcella Tortorelli che ha curato la grafica dei cartelli, e al

guardaparco di zona Gianpaolo Palladino, il cui lavoro sul

campo è stato determinante per la loro installazione.

Alcuni dei cartelli indicanti la posizione della fronte dagli Anni

Settanta in poi

(fotografie del 5 agosto 2025).

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va a

IREN Energia

per il concreto e sempre tempestivo appoggio logistico alle operazioni

sul Ghiacciaio Ciardoney, ad

Arpa Piemonte

e all'Ente Parco

Nazionale Gran Paradiso per la costruttiva collaborazione.

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|