|

Giovedì 14 settembre

2023, approfittando di un breve e risicato intervallo mattutino di

schiarite, l'équipe della Società Meteorologica Italiana e dell'Ente Parco Nazionale

Gran Paradiso - in collaborazione

con IREN Energia e nel quadro delle campagne di misura del

Comitato

Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi di

bilancio di massa e variazione frontale al Ghiacciaio Ciardoney.

Alla missione ha partecipato anche un gruppo di operatori afferenti ad

Arpa

Piemonte e al

DiSAFA dell'Università di Torino (Dipartimento di Scienze

Agrarie, Forestali e Alimentari) per la manutenzione della stazione

meteorologica e l'esecuzione - tramite sorvolo con drone - di un nuovo

modello fotogrammetrico del ghiacciaio che, confrontato con quello

precedente del settembre 2019, ha permesso

l'aggiornamento dei dati di superficie glaciale e il calcolo del

bilancio di

massa con metodo geodetico.

Inoltre il cineoperatore RAI Ivo Bonato, già intervenuto in precedenti

missioni al Ciardoney, ha ripreso le operazioni girando un

servizio andato in onda sul TG1 la stessa sera di giovedì 14

settembre 2023 (vedi il video dal minuto 20 circa).

SESTO BILANCIO DI MASSA PIù NEGATIVO

IN 32 ANNI DI MISURE, E SAREBBE STATO ANCOR PEGGIO

SENZA LE COPIOSE NEVICATE DI MAGGIO 2023

Per il quarto anno consecutivo

sul ghiacciaio non è rimasta traccia di neve residua dell'inverno,

per cui su tutta la superficie affiorava il ghiaccio "vivo" e annerito

dai detriti rocciosi, inclusi massi di grandi dimensioni franati dalle

pareti circostanti e anno dopo anno sempre più numerosi specialmente

nel settore destro orografico sotto le Uje di Ciardoney (effetti del crioclastismo e dello scongelamento del permafrost sui versanti che

sovrastano il ghiacciaio).

Queste sono le perdite di spessore glaciale rispetto al

precedente rilievo del

20 settembre 2022, misurate alle paline ablatometriche:

palina n. 1: 178 cm

palina n. 2: 285 cm

palina n. 3: 287 cm

palina n. 4: 303 cm

palina n. 6: 273 cm

(la palina n. 5 non è più presente da svariati anni, poiché in quel

punto, in sinistra orografica del settore mediano, il ghiaccio è

scomparso)

Media pesata sulle superfici di

pertinenza per l'intero ghiacciaio: 250 cm

Siccome nel 2022 la fusione si interruppe quattro giorni dopo le misure

(strato di neve fresca persistente a partire dal 24 settembre),

pressoché tutta la fusione rilevata attualmente è attribuibile

all'estate 2023.

Il bilancio di massa specifico, riferito alla

superficie glaciale 2022 di 0,47 km2 (calcolata da

ortofoto Google Maps del 18 settembre 2022), è stato valutato in

-2,17 m di

acqua equivalente, valore che si pone al

sesto posto tra i

peggiori nella serie di misure iniziata nella stagione idrologica

1991-92 (dopo i casi del 2021-22, 1997-98, 2002-03, 1998-99 e 2004-05).

Si tratta inoltre di quasi il

doppio di quanto in media si è rilevato,

annualmente, nel già sfavorevole periodo di deglaciazione 1992-2022

(-1,4 m di acqua equivalente).

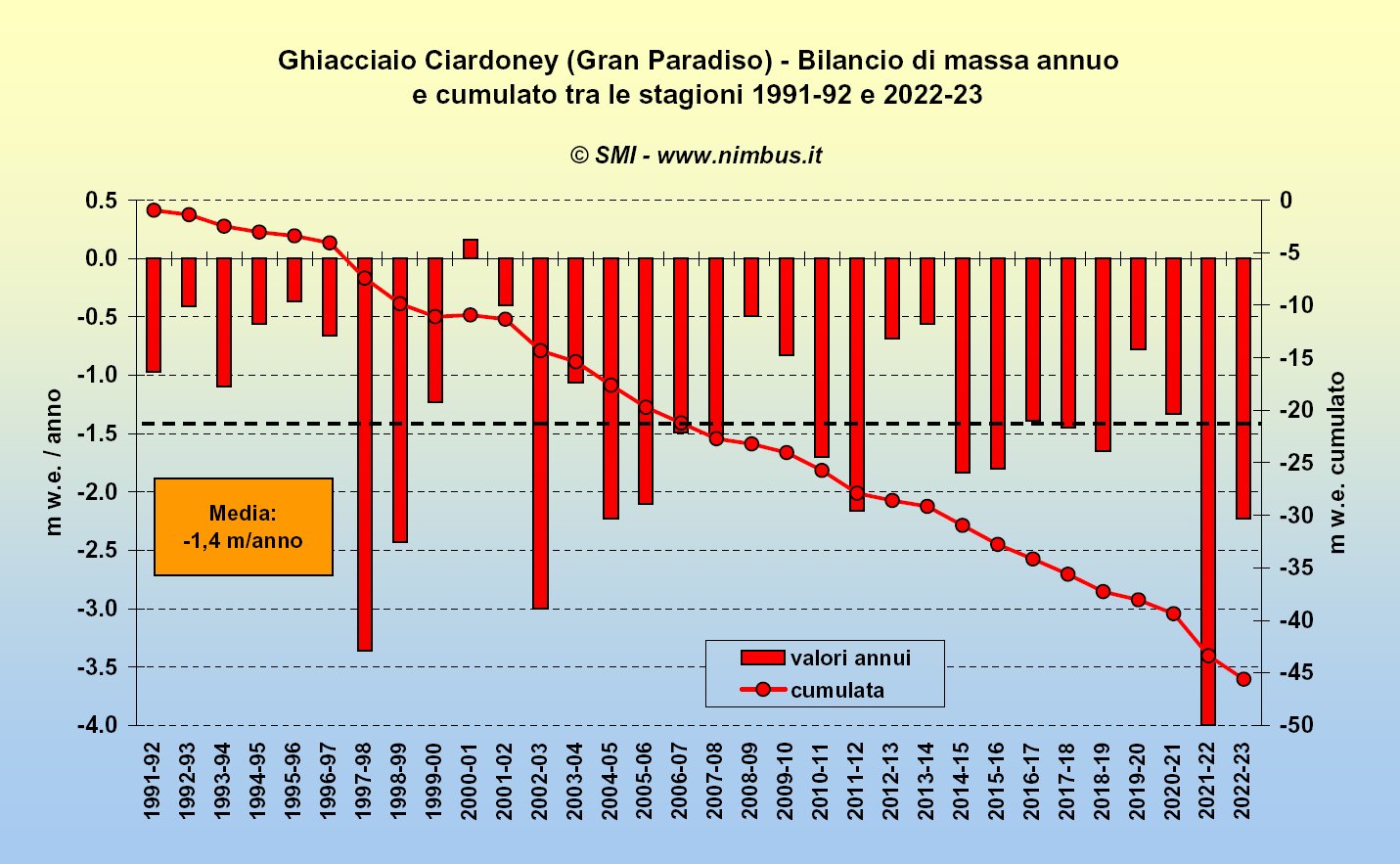

Serie dei bilanci di massa (saldo tra accumuli invernali di neve e

fusione estiva, espressi in acqua equivalente) dalla stagione 1991-92. Il valore dell'annata idrologica 2022-23 (-2,17 m di equivalente d'acqua) è meno estremo

rispetto al record negativo del 2022 (-4,00 m), ma risulta pur sempre

nel gruppo dei peggiori per il glacialismo,

in sesta posizione tra i

più sfavorevoli in 32 anni di misure.

Le perdite di massa cumulate

sfiorano i

-46 m di acqua equivalente,

pari a oltre 50 m di spessore di ghiaccio.

All'ennesima notevole

perdita di massa hanno contribuito sia la

mediocre alimentazione nevosa invernale - resa meno avara di

quella del 2022 solo dalle tardive nevicate di maggio 2023 - sia il

caldo insistente dell'estate, prolungatosi a tutta la prima metà

di settembre e brevemente interrotto da periodi freschi solo a inizio

e fine agosto (grafici e commenti climatici più avanti).

Nel corso della

stagione la coltre di neve stagionale ha cominciato a esaurirsi,

lasciando affiorare il ghiaccio sottostante, a partire dal settore

mediano/destro orografico intorno al 10 luglio, fondendo poi su tutta

la superficie entro inizio agosto.

Per lo meno la nevicata del 28 agosto 2023, l'unica di tutto il

trimestre estivo alla stazione meteorologica a 2850 m (stimati da

webcam circa 5 cm di neve fresca), ha imbiancato il ghiacciaio per

quasi una settimana, evitando perdite di spessore glaciale ancora

maggiori.

Probabilmente un

contributo non

trascurabile alla fusione del ghiaccio è derivato anche da

alcuni violenti temporali avvenuti sotto forma di pioggia a

tutte le quote del bacino glaciale, il più intenso dei quali,

accompagnato da un'impetuosa piena torrentizia, il 24 agosto

(23,0 mm in 1h e 10 minuti, di cui 7,8 in 10 minuti).

REGRESSO DELLA FRONTE:

9 METRI

Nonostante una perdita di spessore dell'ordine di

2,5-3 metri sul pendio inferiore, il regresso del margine frontale

rispetto a settembre 2022 è stato relativamente moderato, pari a -9

m al segnale di misura A4G, grazie a fattori morfologici locali

(fronte attuale in corrispondenza di un'area dotata di maggiore

profondità del ghiaccio rispetto alle posizioni degli anni precedenti;

concavità del letto roccioso-detritico sottostante).

L'inattesa erosione al piede del grande masso su cui nel 2022 venne

collocato il segnale A4G - avvenuta probabilmente durante la piena del

24 agosto 2023 - ne ha determinato il basculamento di 90° verso Nord,

tuttavia ciò non ha alterato la distanza del segnale dal margine del

ghiaccio, per cui la misura di variazione frontale non ne ha

risentito.

In vista della campagna di misure 2024, un nuovo caposaldo (A4H) è

stato istituito in posizione più stabile, pochi metri a Sud,

mantenendo invariata la direzione di misura (230°).

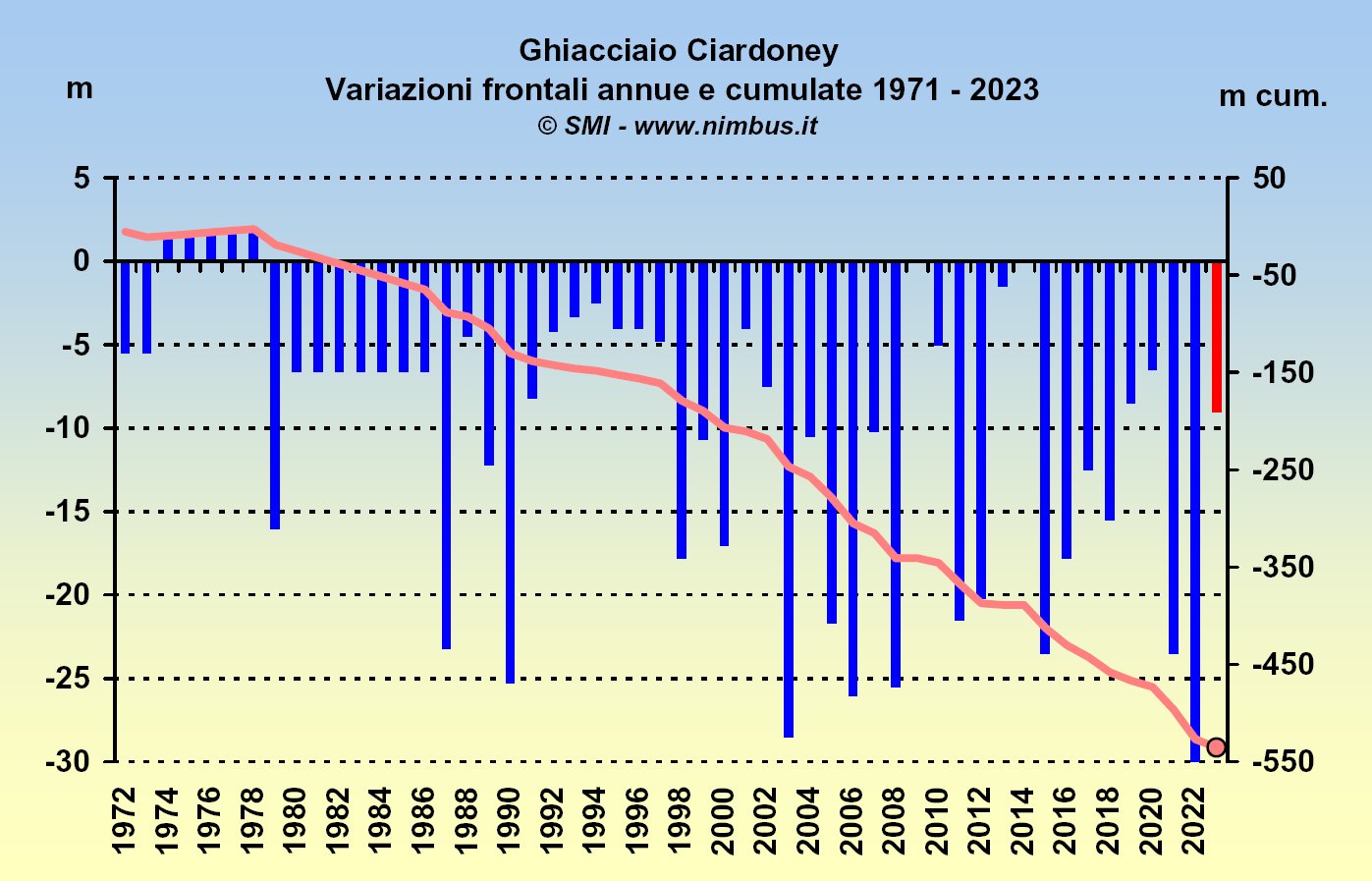

Serie delle variazioni

frontali dalla posa del primo segnale di misura nell'estate 1971

(l'operatore CGI all'epoca era Gianpaolo Ravarino). In rosso il ritiro

del 2023 (-9 m), che porta il regresso cumulato a oltre 530 m.

Qui di seguito, un

fotoracconto della missione del 14 settembre 2023.

.JPG)

.JPG)

Al Colle Ciardoney la perdita di spessore glaciale (178 cm alla

palina n. 1, rispetto al 20 settembre 2022) ha determinato la completa

scomparsa dell'ormai piccola lingua di ghiaccio che si protendeva sul

lato Valsoera (Sud-Ovest) e l'affioramento del substrato roccioso

in prossimità della sella, come non avveniva da secoli se non dai

tempi dell'Optimum Termico Olocenico tra circa 8000 e 6000 anni fa.

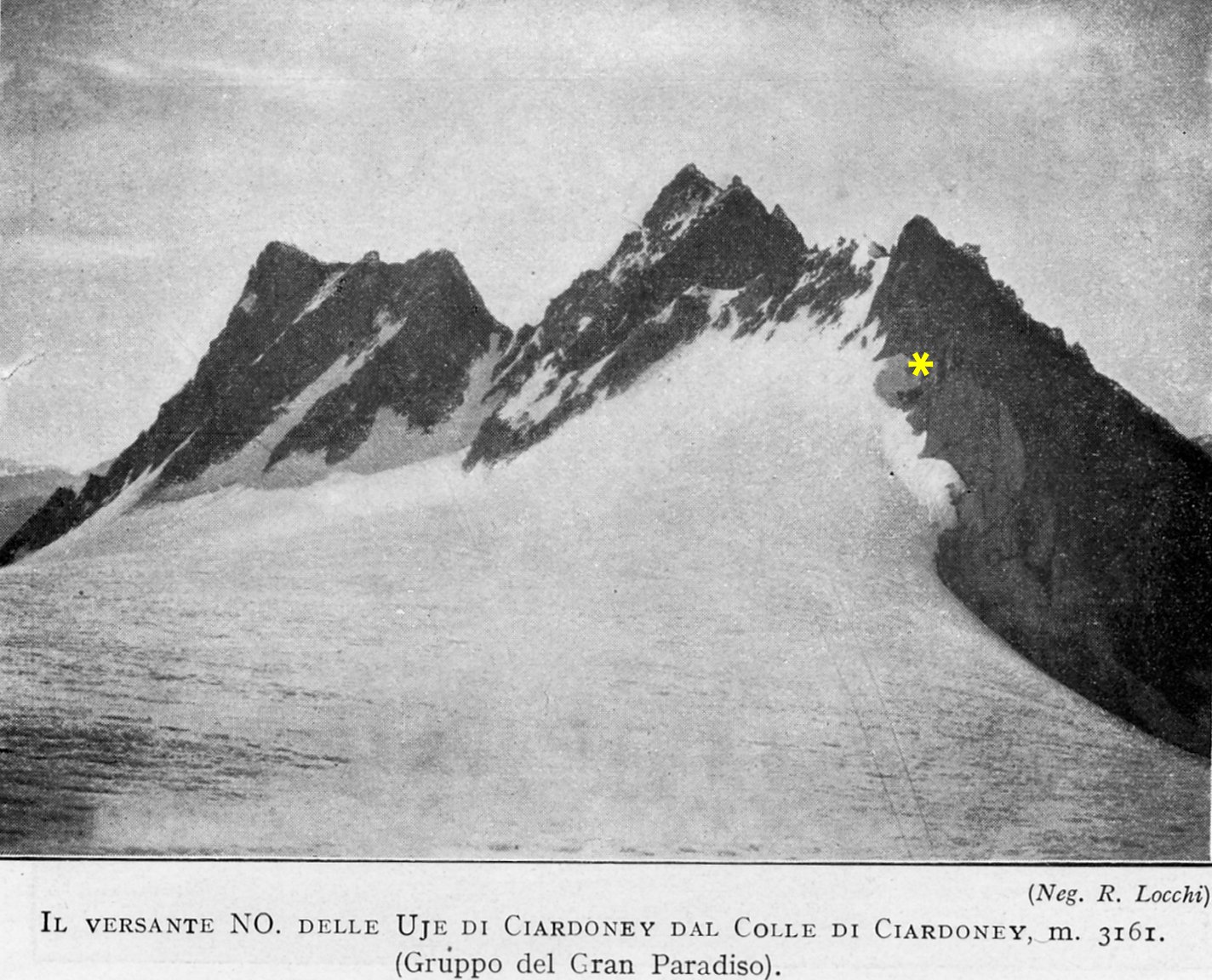

Il confronto con la foto ripresa negli Anni Venti del Novecento da

R. Locchi,

per quanto scattata da un punto un po' più elevato e con inquadratura

differente, permette di rendersi conto della profonda deglaciazione

intervenuta in un secolo (immagine tratta da

Rivista Mensile

CAI, vol. 46, fascicolo 1-2, p. 8).

Il picco che sovrasta il Colle, ben visibile nella foto 2023, si

confonde con la cresta retrostante in quella degli Anni Venti del

Novecento (asterischi).

.JPG)

I due minuscoli Ghiacciai di Valsoera, qui ripresi dal Colle

Ciardoney, sono molto vicini all'estinzione, essendo costituiti da

insignificanti placche di ghiaccio sepolto da abbondante detrito e

pressoché invisibili. Il laghetto in primo piano, evoluto a partire

dai primi Anni Duemila a spese della trasfluenza glaciale

Ciardoney-Valsoera, ora scomparsa, ha dimensioni analoghe a quelle di

fine estate 2022.

.JPG)

Il Colle Ciardoney, alla sommità del ghiacciaio: al perdurare delle

condizioni climatiche attuali potrebbe liberarsi completamente dal

ghiaccio in meno di 5-10 anni.

Dopo gli ampi rasserenamenti notturni, alle ore 8:30 iniziano ad

addensarsi stratocumuli sulle creste a 3300 m, ed entro fine mattinata

l'ulteriore sviluppo di cumuli anche a quote più basse coprirà quasi

completamente il cielo.

.JPG)

.JPG)

Sul settore superiore del ghiacciaio, in prossimità della palina n.

2. Un crollo roccioso dopo l'altro, la presenza di detriti anche di

grandi dimensioni aumenta con il passare degli anni, soprattutto al

piede dei versanti settentrionali delle Uje di Ciardoney

(a destra nell'immagine).

.JPG)

Alla palina n. 4, nel settore mediano

del ghiacciaio, si osservano spesso le più elevate perdite di

spessore glaciale: infatti, probabilmente a causa di una più marcata

asportazione della neve da parte dei forti venti incanalati da Ovest

in inverno, gli spessori nevosi al controllo di fine primavera sono

più esigui qui che nel resto dell'apparato, e di conseguenza

l'esaurimento del manto nevoso durante l'estate è più rapido, e più

lunga l'esposizione del ghiaccio alla radiazione solare.

Il guardaparco PNGP Gianpaolo Palladino mostra con il bastoncino,

sulla palina ablatometrica, il livello del ghiaccio del 20 settembre

2022, abbassatosi di 3 m nell'estate 2023.

.JPG)

.JPG)

Consueta presenza dei "mulini" o "pozzi" glaciali poco a monte

della palina ablatometrica n. 3, nel settore mediano. Il loro numero e

le dimensioni sono tuttavia diminuiti rispetto a 10-20 anni fa

probabilmente a seguito di mutazioni del profilo del ghiacciaio e del

reticolo idrografico superficiale che li genera. Nelle immagini, uno

dei mulini attivi il 14 settembre 2023, alimentato dall'acqua di una

modesta bédière.

.JPG)

Il ritiro del ghiacciaio sul lato sinistro orografico, poco a monte

della fronte, ha abbandonato lembi di ghiaccio "morto" e sepolto dal

detrito al piede della morena laterale. I temporali dell'estate hanno

prodotto ulteriori erosioni e trasportato colate di detrito sulla

superficie del ghiacciaio.

.JPG)

A pochi metri dalla fronte, il grande masso del segnale di misura

A4G - scalzato al piede dall'erosione del torrente glaciale - si è

ribaltato verso Nord di circa 90° forse durante la piena del 24 agosto

2023, tanto che la sigla in vernice rossa, collocata nel settembre

2022 per le misure di variazione frontale, si trova ora sul lato

superiore del blocco roccioso. La sua distanza dal ghiaccio tuttavia

non è cambiata a seguito del basculamento, di conseguenza la misura di

variazione frontale non ne ha risentito,

ma si è comunque provveduto a stabilire un nuovo segnale (A4H) che

sarà di riferimento per i prossimi anni.

.JPG)

Il Ghiacciaio Ciardoney ripreso dalla stazione fotografica S2

presso la stazione meteorologica, il 14 settembre 2023.

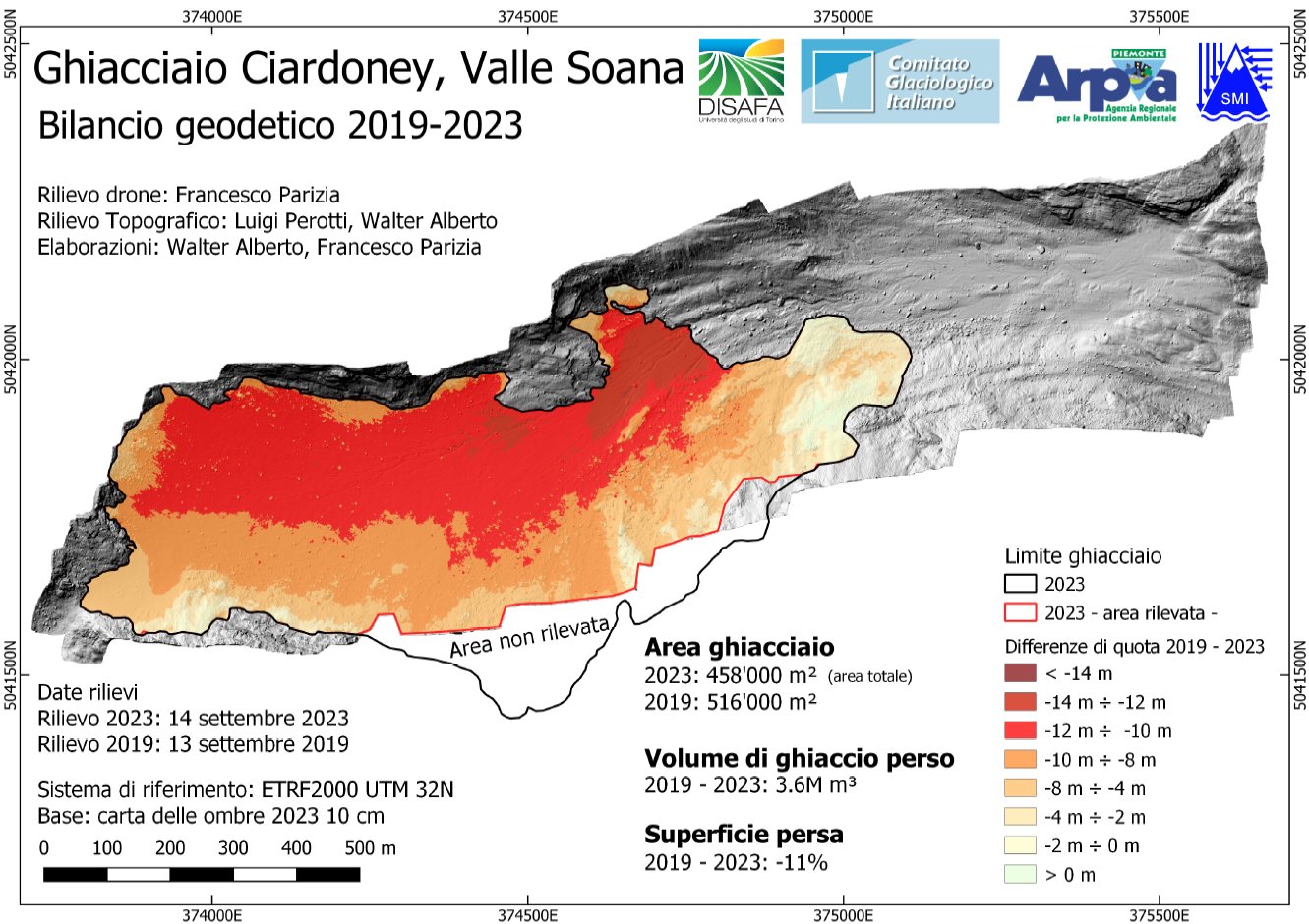

RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DA DRONE:

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ALTIMETRICO DEL GHIACCIAIO, DELLA SUA

SUPERFICIE, E VALUTAZIONE DEL BILANCIO GEODETICO

Con

l'intervento del geologo Walter Alberto (Arpa

Piemonte) e dei topografi Luigi Perotti (Università

di Torino/DiSAFA e

Comitato

Glaciologico Italiano) e Francesco Parizia (UniTO/DiSAFA)

è stato possibile ripetere un rilievo fotogrammetrico da drone a

quattro anni

dal precedente del 13 settembre 2019.

La

georeferenziazione del mosaico di 720 immagini

aeree ha permesso di ottenere, oltre all'aggiornamento del dato

di superficie del ghiacciaio (e delle sotto-aree di riferimento di

ciascuna palina ablatometrica), un nuovo modello di altimetria della

superficie glaciale (DTM, Digital Terrain Model), con

precisione dell'ordine di alcune decine di centimetri.

Confrontando quest'ultimo con quello del 2019, condotto dal medesimo

personale con metodo e strumenti identici, è stato possibile

quantificare - tramite le differenze di quota di circa 170 milioni di

punti - le perdite di spessore e volume nell'insieme del ghiacciaio in

4 anni, ovvero:

-8,2 m di

spessore di ghiaccio, in media (riferendosi alla superficie

originaria 2019 per non escludere dal calcolo porzioni di ghiacciaio

presenti allora e poi scomparse),

pari a -7,1 m di acqua equivalente;

-3,6 milioni

di m3 di ghiaccio nell'insieme del ghiacciaio.

Il bilancio

geodetico così ottenuto ha il vantaggio di considerare in maniera

continua, tramite le variazioni altimetriche, tutta la superficie

glaciale, anche le zone coperte da detrito e battute da frane che

sarebbe impossibile monitorare tramite paline ablatometriche (bilancio

glaciologico diretto, condotto sul Ciardoney dal 1992).

Solo una ristretta fascia a ridosso delle pareti settentrionali delle

Uje di Ciardoney, dove non era possibile spingersi con il drone, è

stata esclusa dal modello.

Per la prima

volta dunque è possibile un confronto affidabile tra bilancio

geodetico e bilancio glaciologico su questo ghiacciaio, e i risultati

sono incoraggianti.

Negli ultimi

quattro anni (settembre 2019 - settembre 2023) la stima del bilancio

glaciologico diretto tramite paline (-8,3 m di acqua equivalente) è

stato superiore del 17% a quello geodetico (-7,1 m di acqua

equivalente) che per le sue caratteristiche offre una valutazione più

aderente al vero.

In sostanza, la

collocazione delle paline ablatometriche per lo più lungo la zona

assiale e soleggiata del ghiacciaio, con copertura detritica

relativamente modesta e sparsa - che dunque non attenua in modo

rilevante la fusione a differenza della spessa coltre detritica sotto

le Uje di Ciardoney, dove non è possibile installare paline - porta a

una inevitabile sovrastima nella valutazione delle perdite di

massa, che tuttavia riteniamo di entità contenuta e accettabile

(17%), nel quadro dell'incertezza

che inevitabilmente caratterizza questo tipo di stime.

Le nuove quote

delle paline ablatometriche, ottenute tramite georeferenziazione con

GPS differenziale, sono:

1 (Colle

Ciardoney): 3119 m

2: 3046 m

3: 2991 m

4: 3008 m

6: 2953 m

fronte presso il segnale di misura A4F: 2900 m.

Il bilancio

geodetico è più preciso

rispetto al bilancio glaciologico diretto ottenuto da poche paline ablatometriche,

ma anche più complesso e oneroso da eseguire, e per questo meno

diffuso.

Una sua applicazione in siti-campione come il Ciardoney è ragionevole

a intervalli di alcuni anni, in modo da ottenere aggiornamenti sulle

variazioni areali e volumetriche e stime di fattori correttivi

eventualmente da applicare alle misure di bilancio glaciologico

diretto.

.JPG)

Francesco Parizia (Università di Torino/DiSAFA) pilota il drone con

il quale viene eseguito il rilievo fotogrammetrico completo del

ghiacciaio. L'acquisizione e l'orientamento di 720 fotogrammi hanno

permesso di ottenere un modello della superficie glaciale

caratterizzato da una nuvola di circa 170 milioni di punti.

.JPG)

Per ogni sequenza di riprese (sono

stati eseguiti tre voli distinti su rispettivi settori del ghiacciaio,

superiore, mediano e inferiore) la stazione GPS di riferimento

consente la georeferenziazione dei punti sulla superficie del

ghiacciaio con precisione dell'ordine

di alcuni decimetri, anche sull'altimetria.

.jpg)

Walter Alberto (Arpa

Piemonte) e Luigi Perotti (Università

di Torino/DiSAFA) durante la fase conclusiva del terzo e ultimo

volo del drone sopra il settore inferiore del ghiacciaio, qui a

ridosso della fronte. Il passaggio di alcuni banchi di nebbia non ha

intaccato la qualità delle riprese aerofotogrammetriche.

Mosaico dei 720 fotogrammi ripresi

dal drone sull'intero ghiacciaio e sul pianoro antistante, fino ai

pressi della stazione meteorologica.

Carta delle variazioni di spessore tra il 13 settembre 2019 e il 14

settembre 2023:

i colori rosso-marrone evidenziano che le maggiori perdite si

verificano sul settore sinistro orografico del ghiacciaio, più

soleggiato e sgombro da detrito, con valori superiori a 10 m in

quattro anni in una vasta fascia che dalla fronte risale fino alle

quote più elevate. Le riduzioni di spessore decrescono portandosi in

destra orografica, per effetto combinato dell'abbondante detrito

roccioso, che protegge il ghiaccio dalla radiazione solare, e del

maggiore ombreggiamento da parte delle Uje di Ciardoney. Sono dunque

questi due i fattori più importanti di controllo della fusione, più

che la modesta differenza di quota tra fronte e sommità del ghiacciaio

(circa 220 m).

La carta è stata ottenuta dalla

rappresentazione delle variazioni altimetriche nei circa 170 milioni

di punti che compongono il modello altimetrico del ghiacciaio.

SUPERFICIE GLACIALE:

-11% IN SOLI QUATTRO ANNI

La

fotogrammetria da drone ha permesso anche l'aggiornamento dei dati di

superficie del ghiacciaio, che tra il settembre 2019 e il settembre

2023 è passata da 0,516 km2 a 0,458 km2,

pari a una riduzione dell'11% in soli quattro anni.

L'ottima ortofoto Google Maps del settembre 2022 è stata utilizzata

come base per completare il perimetro del ghiacciaio nel settore in

destra orografica - sotto le pareti delle Uje di Ciardoney, a ridosso

delle quali il drone per motivi di sicurezza non ha potuto spingersi -

in modo da ottenere valori di area più completi e realistici.

Considerando la

superficie ottenuta da fotointerpretazione di immagini aeree Regione

Piemonte 2010 (0,57 km2), si ottiene che il tasso di

riduzione areale 2019-2023 (-11% in 4 anni) è più che

raddoppiato rispetto al

precedente periodo 2010-2019

(-9% in 9 anni).

I nuovi dati di area 2023 (e relative sotto-aree di

riferimento per ciascuna palina) verranno impiegati per il calcolo del

bilancio di massa il prossimo anno.

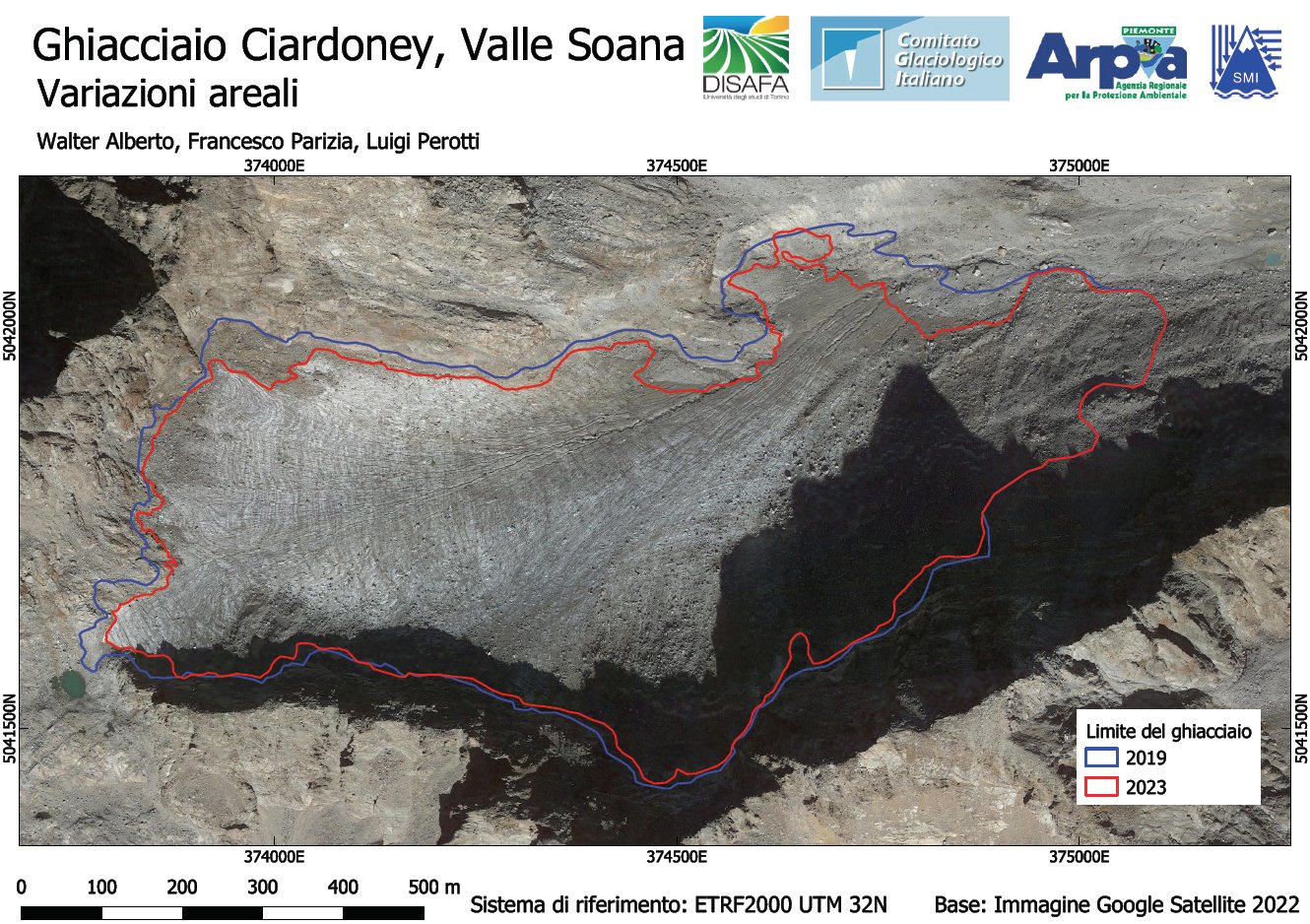

Perimetro del Ghiacciaio Ciardoney il 13 settembre 2019 e il 14

settembre 2023

(su base ortofoto Google Maps del settembre 2022). A contrarsi è stato

soprattutto

il settore frontale in sinistra orografica (in alto a destra

nell'immagine).

La superficie glaciale si è ridotta da 0,516 km2 nel 2019 a

0,458 km2 nel 2023,

pari a -11%.

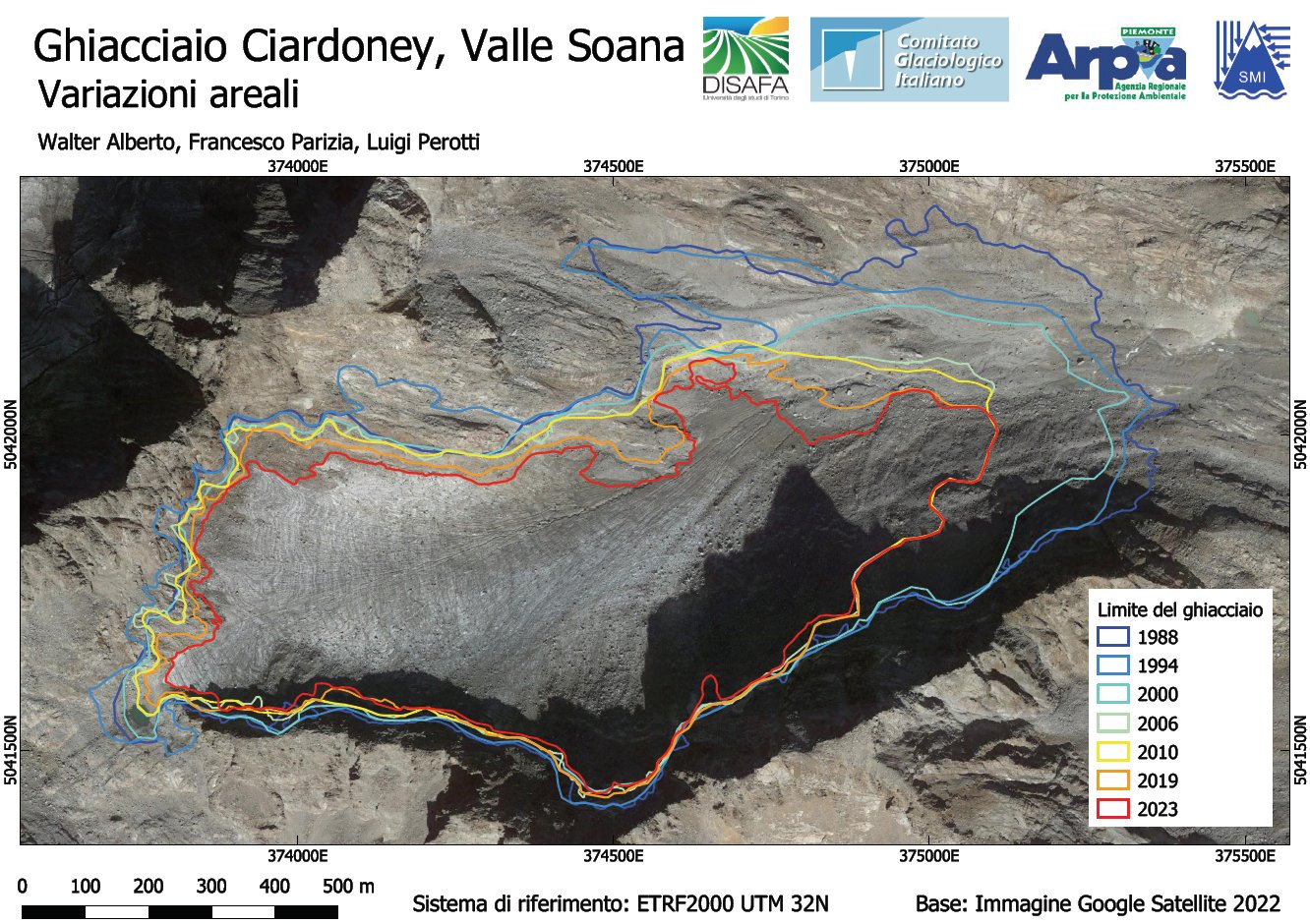

Perimetro del Ghiacciaio Ciardoney ottenuto tramite interpretazione di

immagini aeree riprese a fine estate in diversi anni dal 1988 al 2023

(da drone nel 2019 e 2023).

La superficie glaciale si è ridotta da 0,825 km2 nel

1988 a 0,458 km2 nel 2023,

pari a -44%, ovvero quasi dimezzandosi in 35 anni!

LA STAZIONE E I DATI

MeTEOROLOGICI:

seconda estate piu' calda Nella breve serie dal 2011

Mentre il resto

dello staff era impegnato nelle misure glaciologiche e topografiche,

il socio SMI e meteorologo Arpa Piemonte Alessio Golzio ha

provveduto alla manutenzione della stazione meteorologica, con la

reinstallazione del sensore di altezza neve a seguito di una

riparazione, e l'aggiornamento del programma di acquisizione e

trasmissione dei dati e delle immagini webcam.

Anche nell'estate 2023 i sensori (eccetto quello di altezza

neve) hanno funzionato in modo ottimale e continuo. Solo il

cilindro protettivo dell'idrometro a pressione, immerso nel torrente

glaciale per le misure di livello dell'acqua, è stato riempito di

sedimenti durante la piena del 24 agosto con probabile alterazione di

qualità delle misure, e occorrerà valutare una nuova modalità di

collocazione più resiliente di fronte agli impetuosi ingrossamenti del

corso d'acqua con erosioni di sponda ed elevato trasporto solido.

L'idrometro, pur senza subire danni all'elemento sensore, era già

stato travolto da un'erosione spondale durante la

piena del 2-3

ottobre 2020.

.jpg)

La stazione meteorologica Campbell.

A sinistra del traliccio si scorge il braccio con il sensore del

nivometro a ultrasuoni, che - nuovamente operativo - nel prossimo

inverno 2023-24 consentirà il confronto dei dati automatici di altezza

del manto nevoso con quelli derivanti da

osservazione diretta dell'asta nivometica tramite webcam.

Ecco una

sintesi delle principali caratteristiche climatiche dell'estate

2023 (trimestre giugno-agosto; gli orari indicati sono UTC+1,

ovvero ora solare).

Temperatura

media: 8,1 °C

seconda estate più calda del breve periodo dal 2011, dopo quella

del 2022 (8,4 °C);

1,3 °C sopra la media decennale 2011-2020

Temperatura estrema minima: -2,6 °C il 7 agosto (h 02:40)

Temperatura estrema massima: 20,9 °C il 3 giugno (h 12:40)

record assoluto, per qualunque mese, nella serie 2010-2023

Temperatura minima più elevata: 11,7 °C il 23 agosto

record assoluto, per qualunque mese, nella serie 2010-2023

Massima sequenza di giorni consecutivi senza gelo: 54 gg, dal 2

giugno al 25 luglio

Precipitazioni totali: 348

mm (pioggia e neve fusa)

Massima precipitazione giornaliera (intervallo h 00-24): 41,4 mm

il 27 agosto

Massima precipitazione in 10 minuti: 7,8 mm il 24 agosto (h

15:00 - 15:10)

Numero giorni con almeno 1 mm di precipitazione: 40 (43% del

totale)

Massima velocità del vento: 131 km/h (12 luglio, h 05:40; 19

luglio, h 02:40)

Neve fresca totale: 5 cm (unico evento: 28 agosto)

Data di esaurimento del manto nevoso invernale: 26 giugno

(8 giorni più precoce rispetto alla data media del periodo

2013-2022), 4 luglio

Segnaliamo

inoltre che:

1) i 17,8 °C del 23 agosto 2023 sono la seconda Tmax

giornaliera più elevata per questo mese nella serie dal 2010 dopo i

18,4 °C del 19 agosto 2012 (e sono la più elevata per la terza decade

di agosto);

2) i 18,4 °C

del 5 settembre 2023 sono il nuovo record di temperatura

massima per questo mese nella serie dal 2010 (superano di gran lunga i 15,2 °C del

13 settembre 2019).

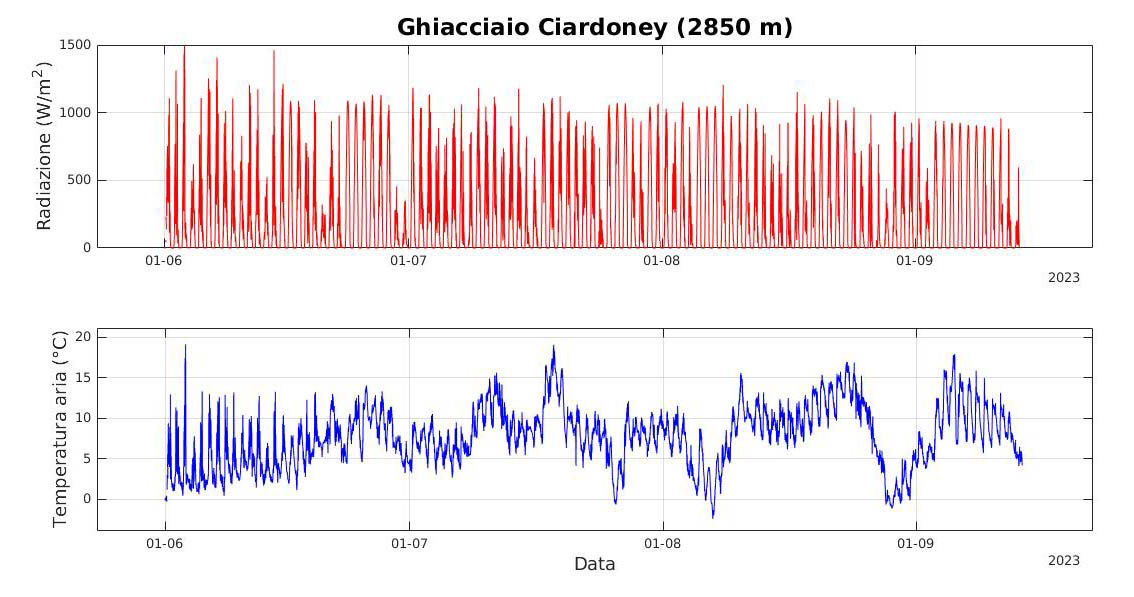

Andamento della radiazione solare globale e delle temperature

dell'aria, registrazioni ogni 10 minuti, dal 1° giugno al 14 settembre

2023, rispettivamente le date delle misure di accumulo nevoso e di

chiusura del bilancio 2022-23.

Le temperature sono rimaste sopra 0 °C per quasi tutta la stagione,

salvo alcune gelate notturne il 26 luglio, 6-7 agosto e dal 28 al 31

agosto.

Quello di fine agosto-inizio settembre 2023 è stato un

intervallo fresco più significativo, per quanto non straordinario,

della durata di circa una settimana, curiosamente inserito tra due

periodi di caldo estremo. Insieme alla nevicata di

5 cm del 28 agosto ha permesso una temporanea interruzione della

fusione glaciale.

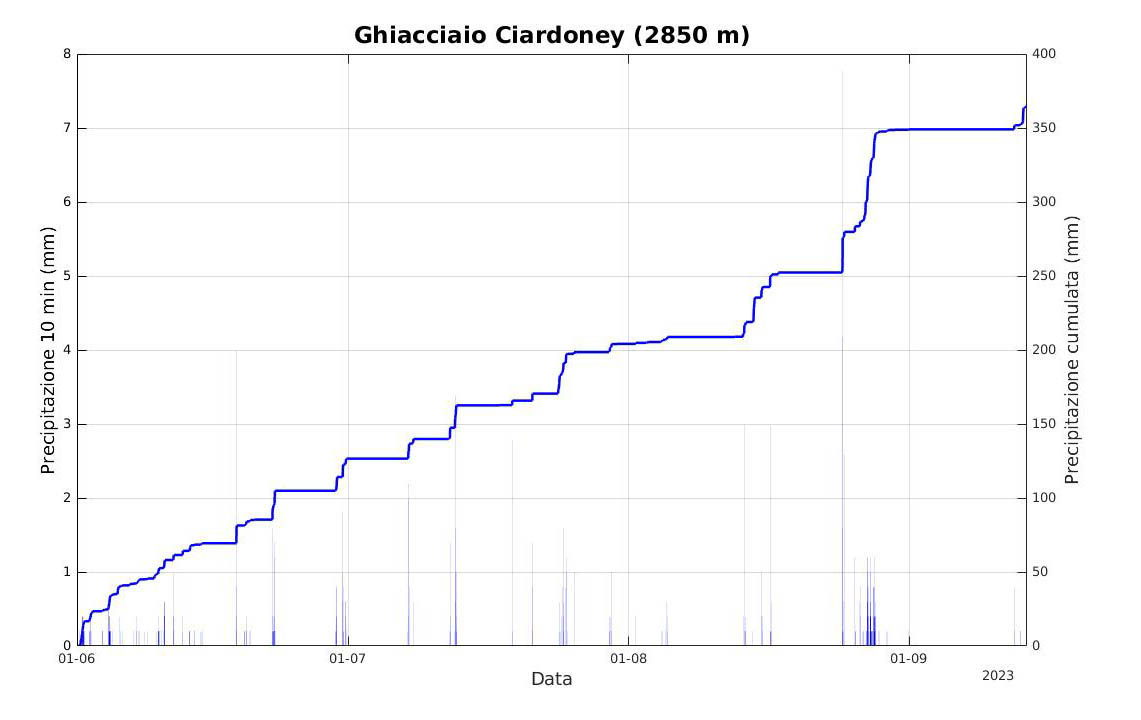

Precipitazioni ogni 10 minuti e

cumulate dal 1° giugno al 14 settembre 2023. Gli apporti sono stati

piuttosto frequenti ma non hanno raggiunto la quantità totale normale

(348 mm nel trimestre giugno-agosto, rispetto a una media prossima a

400 mm). Spicca il periodo senza la minima precipitazione dall'1

all'11 settembre.

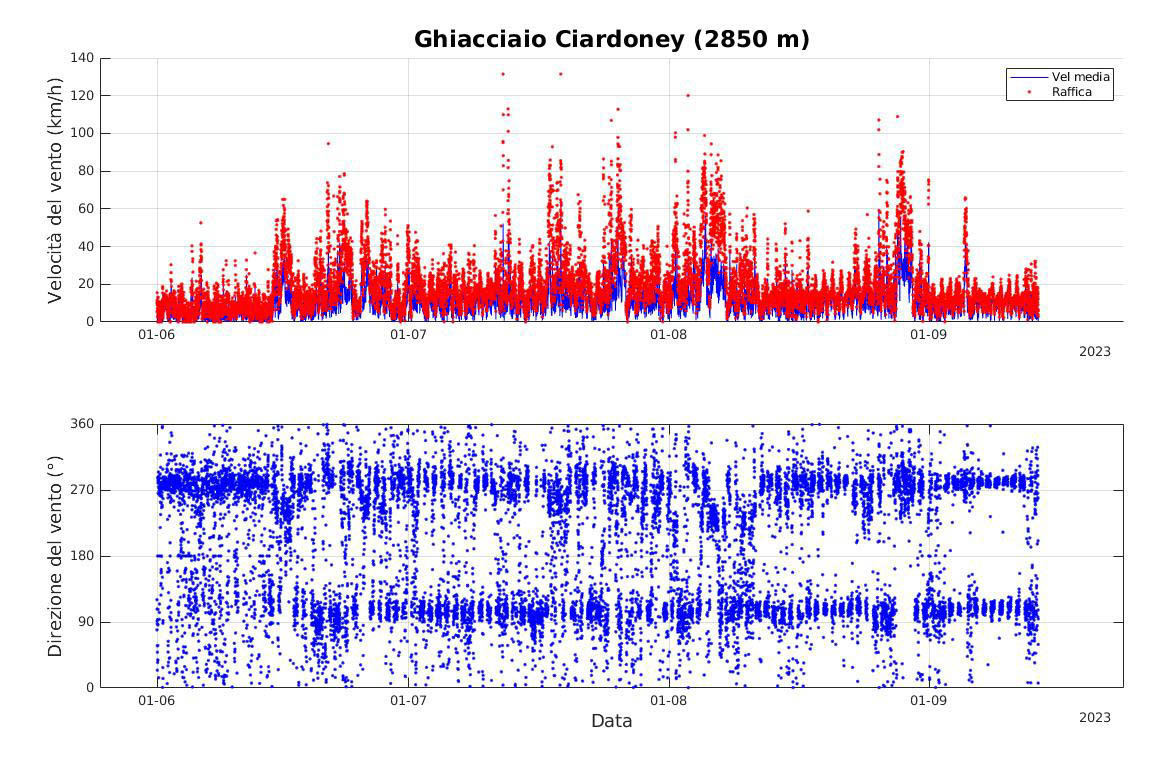

Velocità medie e massime del vento,

e direzioni di provenienza, su intervalli di 10 minuti. In 8 giorni si

sono rilevate raffiche superiori a 100 km/h, sempre in occasione di

burrasche da Nord-Ovest (i cui venti, per ragioni orografiche, si

orientano intorno Ovest/Sud-Ovest alla stazione meteorologica).

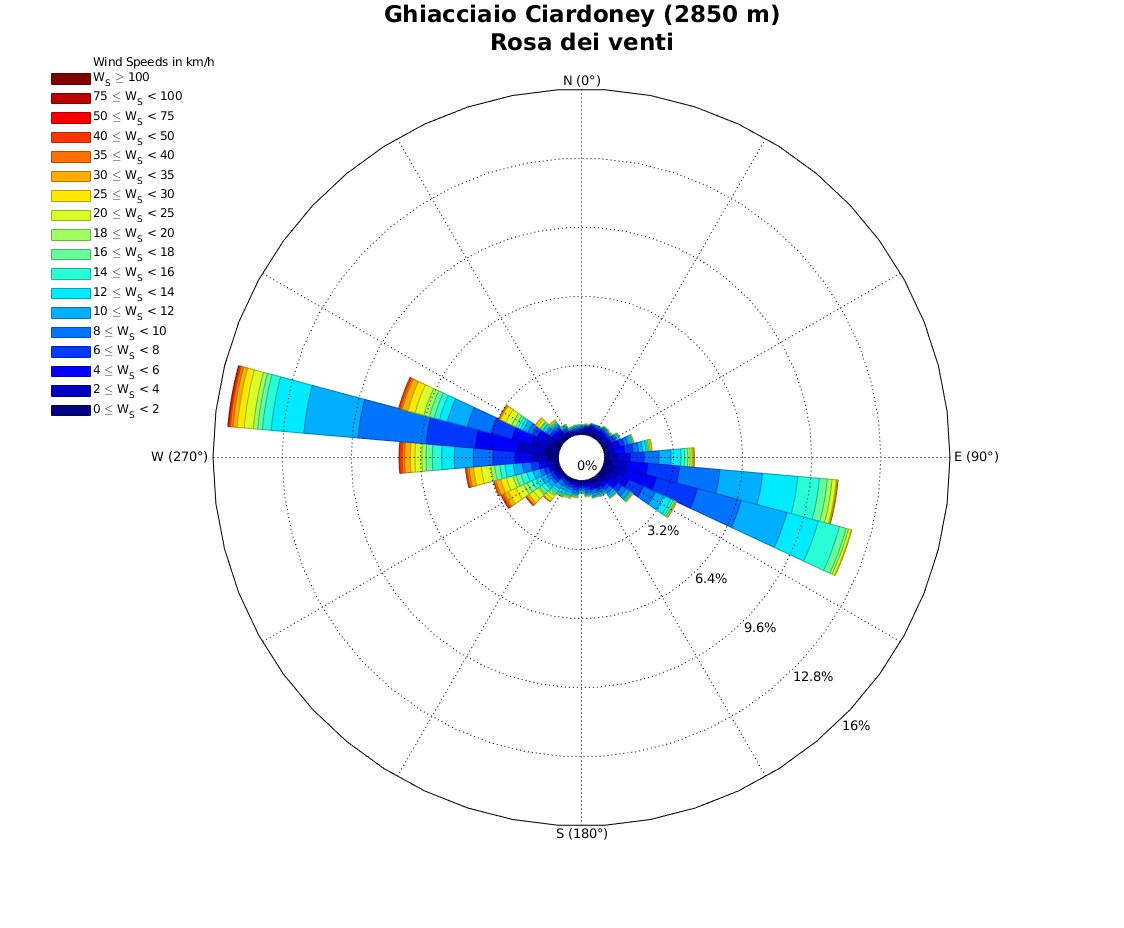

La canalizzazione del vento da parte

dell'orografia è evidente nella distribuzione delle direzioni (rosa

dei venti). Le correnti sono quasi sempre orientate o intorno

Ovest-Nord-Ovest (burrasche nord-atlantiche, brezze di monte/di

ghiacciaio) o intorno Est-Sud-Est (brezze di valle, o flussi sinottici

di origine sciroccale).

La fusione glaciale è proseguita

tardivamente anche dopo il sopralluogo del

14 settembre 2023, come testimonia il torrente ingrossato nel primo

pomeriggio del 17 settembre, in occasione di una successiva missione.

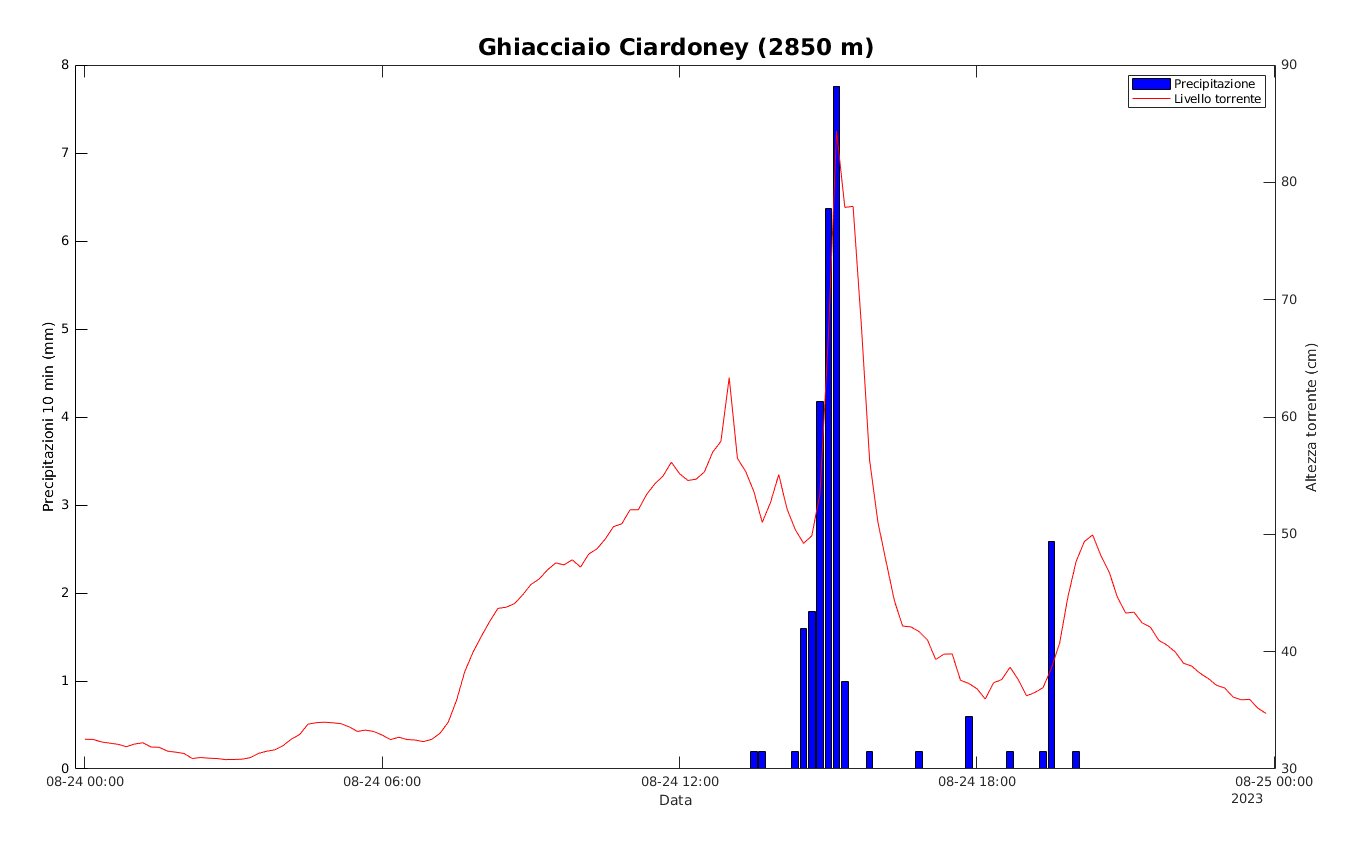

TEMPORALE E PIENA TORRENTIZIA

DEL 24 AGOSTO 2023

Dopo

una settimana di caldo estremo che ha portato

l'isoterma 0 °C a 5200-5300 m sulle Alpi, il 24 agosto 2023 un primo e

lieve cedimento della potente struttura anticiclonica in quota e

l'instabilità diurna alimentata dal forte surriscaldamento del suolo

hanno favorito l'innesco di temporali pomeridiani sulle Alpi. Uno di

questi ha interessato il bacino del Ghiacciaio Ciardoney, da cui si è generata una notevole piena del torrente

dovuta al sommarsi dei contributi della massiccia fusione glaciale

delle ore precedenti e dei violenti rovesci, caduti in forma

piovosa fino alle quote più elevate. Infatti, nonostante il rapido

calo termico avvenuto durante il temporale, ai 2850 m della stazione

meteorologica la temperatura non è riuscita a scendere sotto i 9,7 °C,

dopo una massima giornaliera di ben 17,2 °C (degna di nota, poi, la

temperatura minima del 23 agosto, pari a 11,7 °C, la più elevata nella

pur breve serie di misura 2010-2023).

Il pluviometro ha rilevato 23,0 mm di precipitazione tra le h

14:10 e le 15:20 (ora solare, UTC+1), di cui 14,2 concentrati in 20 minuti

e 7,8 mm in 10 minuti.

Da quanto si deduce dalle immagini radar Arpa Piemonte, è probabile

che quantità ancora più elevate siano cadute a monte, sul ghiacciaio

(peraltro con ulteriore contributo alla fusione del ghiaccio).

Data la ridotta dimensione del bacino sotteso alla stazione

meteorologica (1,7 km2) e l'acclività dei versanti che lo

coronano, la risposta del torrente è stata molto rapida - il suo tempo

di corrivazione è inferiore a mezz'ora - con fenomeni di erosione

lungo le morene ed estesi alluvionamenti del pianoro in

sinistra idrografica, come rare volte osservato da quando il sito è

equipaggiato con sensori meteo-idrologici e webcam (agosto 2010).

Episodi temporaleschi con effetti al suolo analoghi si verificarono il

3-4 settembre 2011, il

22 agosto 2012 e l'8-9 agosto

2015, oltre che (in un contesto di precipitazioni alluvionali ben

più estese) durante la tempesta "Alex" il

2-3 ottobre 2020.

Le temperature in aumento, l'incremento di frequenza e intensità delle

ondate di caldo, e, parallelamente, la risalita del limite

pioggia-neve, rendono più probabile il verificarsi di

precipitazioni intense e liquide anche ad alta quota, sui suoli -

detritici e facilmente erodibili - recentemente liberati dai ghiacciai

in regresso, favorendo l'innesco di episodi di dissesto e di ingente

trasporto solido fin dalle porzioni più elevate dei bacini torrentizi

alpini.

.jpg)

La violenta piena del torrente

glaciale del Ciardoney ripresa alle h 16:09 locali

(ora legale) del 24 agosto 2023, al culmine dell'episodio, dalla

webcam della stazione meteorologica. Sullo sfondo, a destra

nell'immagine, si nota lo straripamento del corso d'acqua in sinistra

orografica e il conseguente esteso alluvionamento del pianoro

antistante il ghiacciaio.

Precipitazioni e livello medio del

torrente su intervalli di 10 minuti il 24 agosto 2023.

Il livello medio più elevato (84 cm) si è registrato tra le h 15:00 e

15:10 (ora solare) esattamente in fase con l'apice di intensità del

temporale (7,8 mm in 10').

Il livello massimo istantaneo è stato invece di 112 cm.

Il tempo di risposta di un bacino così piccolo (1,7 km2) è

molto breve, dell'ordine di 15-20 minuti (si tenga anche presente che,

al picco di intensità della pioggia alla stazione meteorologica, le

precipitazioni erano probabilmente già in attenuazione alla testata

del bacino, da cui la piena si è trasferita a valle).

.JPG)

Il 14 e 17 settembre 2023 erano ben

visibili gli effetti dell'esteso alluvionamento

del pianoro proglaciale, con massicce deposizioni di sedimenti

ghiaioso-limosi

anche intorno al segnale storico del 1971.

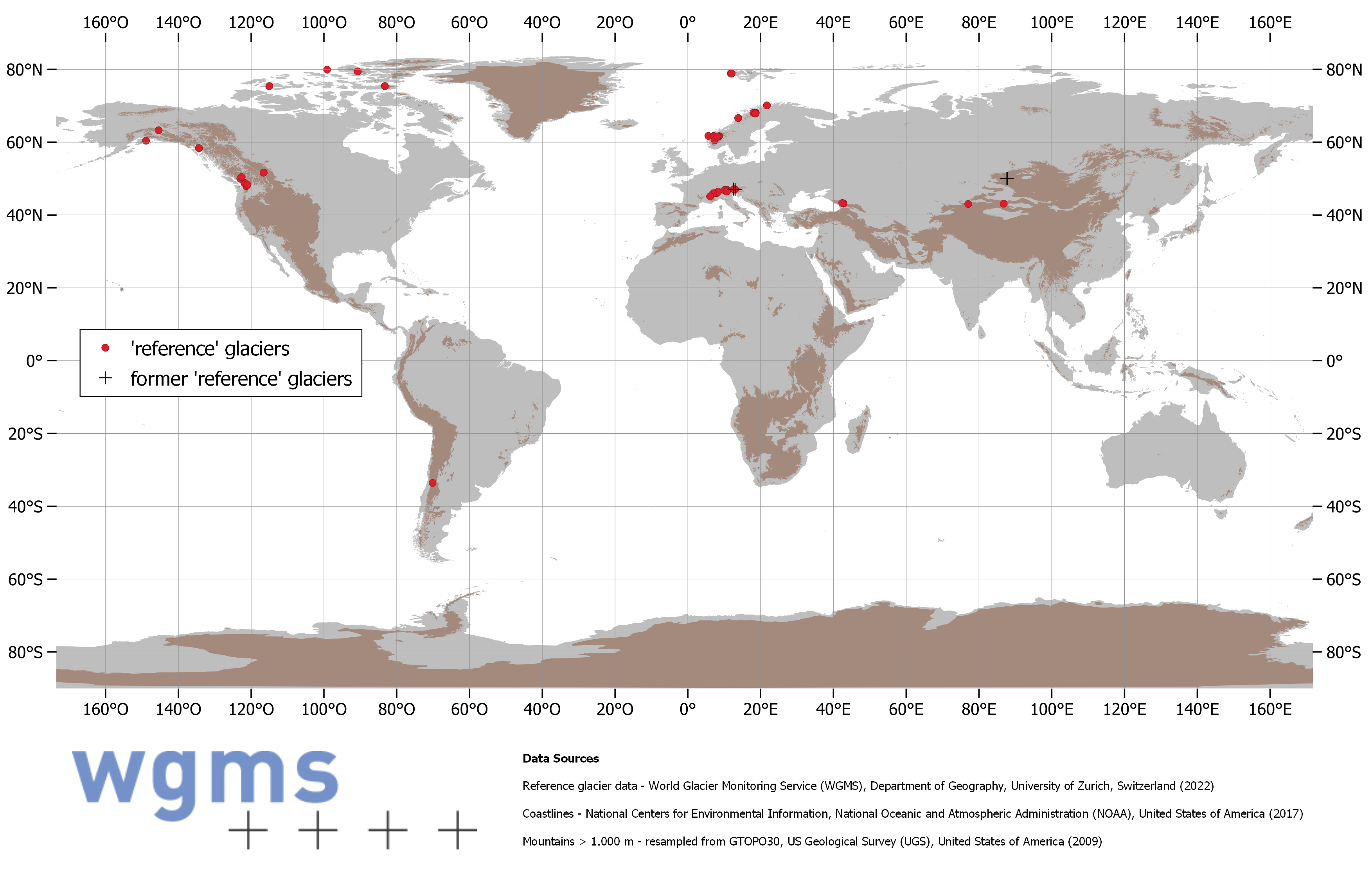

IL CIARDONEY TRA I GHIACCIAI DI RIFERIMENTO

DEL WORLD GLACIER

MONITORING SERVICE

Dal 2023 il Ghiacciaio Ciardoney, insieme ad altri 49

ghiacciai di diverse catene montuose del mondo - dalle Ande, alle

Alpi, all'Himalaya - è ufficialmente un "reference glacier"

(ghiacciaio campione, di riferimento) del

WGMS/World Glacier

Monitoring Service (Zurigo) per i bilanci di massa, avendo la sua

serie di misura superato i 30 anni di lunghezza (inizio nel 1992). I dati che misuriamo ogni

anno contribuiranno dunque alla quantificazione dell'impatto a lungo

termine del cambiamenti climatici sulla criosfera terrestre.

L'unico

altro ghiacciaio "campione" WGMS in Italia è, da tempo, quello del

Careser nel gruppo del Cevedale, la cui serie di bilancio di massa

venne avviata nel 1967, e prosegue tuttora a cura di Luca Carturan

dell'Università di Padova e Mauro Gaddo di MeteoTrentino.

Si tratta di un obiettivo che ci riempie di

soddisfazione, raggiunto grazie al costante appoggio e alla

collaborazione di IREN Energia e del Parco Nazionale Gran Paradiso, a tutti gli amici e colleghi che

in questo lungo periodo ci hanno accompagnati nelle variegate attività

sul ghiacciaio, nonché ai sostenitori che tramite il

5*1000 a SMI

permettono il mantenimento dei rilievi e la manutenzione della

stazione meteorologica.

Scheda WGMS del Ciardoney, che verrà aggiornata di anno in

anno con i nuovi dati.

Elenco

dei "reference glaciers" mondiali.

Distribuzione dei cinquanta ghiacciai di riferimento WGMS per i

bilanci di massa,

nelle diverse e principali catene montuose glacializzate del mondo

(sono escluse le calotte polari, il cui monitoraggio avviene per lo

più grazie a misure gravimetriche satellitari).

AGOSTO 2023: INAUGURAZIONE

DEL PERCORSO GLACIOLOGICO "FEDERICO

SACCO"

AL CIARDONEY

Nell'estate 2023, su iniziativa del

Parco Nazionale Gran

Paradiso e della SMI, e con il determinante appoggio del

Comune di Ronco Canavese, è stato segnalizzato ed equipaggiato con

apposite stazioni di riferimento il sentiero che dal Bivacco

Revelli (2610 m) in circa un'ora di cammino porta alla stazione

meteorologica del Ciardoney (2850 m), passando per le morene della

Piccola Età Glaciale.

Il percorso glaciologico, di livello escursionistico ma

con brevi tratti esposti, è stato intitolato a Federico Sacco

(1864-1948), illustre geologo, paleontologo e glaciologo piemontese

particolarmente attivo nel rilevamento del territorio e dei ghiacciai

delle Alpi occidentali (tra cui il Ciardoney) nei primi decenni del

Novecento.

Le cinque soste proposte, segnalate lungo il

percorso con cartelli numerati che fanno riferimento a un dépliant

esplicativo, consentono di osservare le variegate forme glaciali e

periglaciali a valle del Ciardoney, dal rock-glacier di Geri, alle

morene storiche, alle rocce montonate, fino alla vista del ghiacciaio

stesso dalla stazione meteorologica.

Il percorso è stato presentato al pubblico con una

serata divulgativa martedì 1° agosto 2023 al teatro comunale di Ronco

Canavese, e inaugurato domenica 6 agosto con un'escursione

sul posto guidata dal guardaparco PNGP Gianpaolo Palladino,

ideatore dell'iniziativa, e da Daniele Cat Berro della SMI.

Ulteriori informazioni sul percorso e dépliant in pdf

scaricabile

qui.

Il dépliant è disponibile anche in formato cartaceo presso gli

uffici turistici e i centri visitatori del Parco nelle valli Orco e

Soana, ed è scaricabile tramite QR code da appositi cartelli

nelle borgate di Forzo e Tressi (Val Soana), basi di partenza per

raggiungere il Bivacco Revelli e il percorso glaciologico, nonché alla

diga del Telessio (Valle Orco).

Museo e Fondazione Federico Sacco, Fossano.

6 agosto 2023, stazione meteorologica SMI al Ciardoney: foto di

gruppo dei

14 partecipanti all'inaugurazione del percorso glaciologico "Federico

Sacco", in una giornata fredda, ventosa ed eccezionalmente limpida per

il periodo, con temperature minima e massima di -0,7 °C e 4,4 °C, e

velocità massima del vento da Ovest

di 94 km/h (foto di Lorenzo Bossotto).

Stazione n. 3 lungo il percorso glaciologico presso l'apice delle

morene della Piccola Età Glaciale. Le difficili condizioni ambientali,

soprattutto invernali, hanno suggerito la scelta di una soluzione

minimale con piccoli segnali numerici riferiti a descrizioni in un

apposito

dépliant, evitando così l'installazione di bacheche più complesse

ed esposte a danni da vento e neve.

Il Ghiacciaio Ciardoney ripreso dalla stazione fotografica S2

presso la stazione meteorologica, punto di arrivo del percorso

glaciologico "Federico Sacco", nell'ambito del quale sono stati

collocati alcuni cartelli indicatori delle posizioni storiche della

fronte. Qui, secondo la cartografia Sacco, si attestava il margine del

ghiacciaio intorno al 1930, oggi collocato oltre 800 m più a Ovest.

Parte dell'abbigliamento

indossato dall'équipe al lavoro sul ghiacciaio

è stata gentilmente offerta da

Cape Horn,

azienda di materiale tecnico per l'outdoor.

Segui in in tempo reale la situazione

sul Ghiacciaio Ciardoney (dati

meteo e webcam)

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|