|

«TORBCLIM»:

PROGETTO RICOSTRUZIONE PALEOCLIMA DA TORBIERE

NEL PARCO NATURALE DEL MONT AVIC (VALLE D'AOSTA)

La Società Meteorologica Italiana Onlus,

nell'ottica di promuovere le ricostruzioni del clima storico in area alpina,

ha dato avvio a un progetto di analisi paleo-palinologica

(pollini fossili) in torbiera, grazie all'indispensabile supporto

finanziario di Daikin

Italy e alla collaborazione di:

Università

degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia

dei Sistemi

Università

degli Studi del Molise (Campobasso) - Dipartimento di Agricoltura,

Ambiente e Alimenti

Parco Naturale Mont Avic

Studio Associato di Geologia Maffeo (Biella)

Équipe Arc-en-ciel (La Salle, Aosta)

STI - Servizi Tecnici Integrati

(Biella)

Le torbiere alpine derivano

dall'impaludamento di

laghetti glaciali via via invasi dalla vegetazione, che vi si accumula

decomponendosi solo in piccola parte in scarsità d'ossigeno. Questi

suoli umidi e acidi caratteristici di regioni temperato-fredde

presentano una successione ordinata di strati (orizzonti), databili con

il metodo del carbonio-14 (14C),

in cui si possono rintracciare pollini dei differenti gruppi vegetali

che si sono susseguiti nel tempo in risposta alle variazioni climatiche.

I pollini sono

infatti estremamente resistenti grazie alla robusta parete cellulare (esina)

e possono conservarsi inalterati per milioni d'anni. Tuttavia le

torbiere alpine sono tutte successive alla fine delle grandi glaciazioni

circa 11.500 anni fa, e consentono dunque di aggiungere elementi di

conoscenza del clima passato alla scala di alcuni secoli o millenni, a

seconda della loro età e stadio evolutivo: la scienza che se ne occupa

si chiama «paleo-palinologia» e permette di estendere la conoscenza del clima a periodi precedenti all'inizio

delle misurazioni strumentali (XVIII secolo).

L'obiettivo è dunque mettere in relazione

gli attuali rapidi cambiamenti climatici e ambientali con quelli avvenuti

durante l'Olocene, l'era che, a partire da circa 11.500 anni fa, è

seguita al termine delle grandi glaciazioni del Pleistocene, e che ha

visto lo sviluppo della civiltà umana e la colonizzazione delle Alpi.

Come sito di ricerca è stata individuata

la torbiera «Pessey» nel

Parco Naturale del Mont Avic, a 1730 m in bassa

Valle d'Aosta.

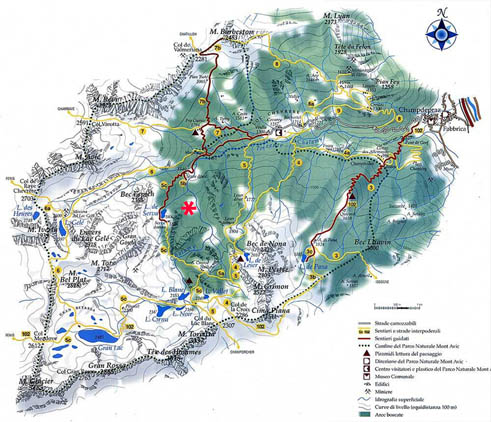

Ubicazione della torbiera «Pessey» (asterisco) nell'alto vallone del

torrente Chalamy,

affluente destro della Dora Baltea (da

www.parks.it/parco.mont.avic/).

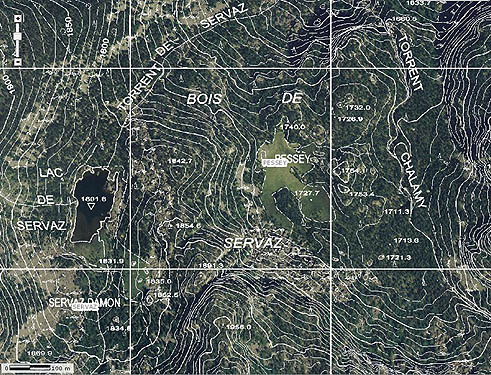

La torbiera in una veduta aerea del 2005

sovrapposta alla

Carta Tecnica della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il sito si trova attorno a 1730 m di quota, circondato da boschi

pressoché puri di Pinus uncinata,

in esposizione nord-orientale. L'assenza di versanti ampi e ripidi nelle

immediate vicinanze e di un significativo torrente immissario limita le

azioni di disturbo da parte di valanghe o piene torrentizie, situazione

che sembrerebbe dunque favorevole alla deposizione piuttosto

indisturbata delle torbe

alla scala degli ultimi secoli-millenni, una volta ritiratisi i grandi

ghiacciai pleistocenici.

Un primo sopralluogo

per la verifica delle potenzialità del sito è stato condotto il 30

luglio 2013 (fotoracconto qui sotto), mentre il carotaggio profondo

per il prelievo dei

campioni di torba è previsto per

settembre 2013.

Panoramica della torbiera Pessey, ripresa in direzione Est.

Si tratta della più ampia e significativa torbiera del Parco Naturale

del Mont Avic (f. Studio Maffeo).

Particolare del

lobo occidentale della torbiera. Sullo sfondo, chiudono l'orizzonte

l'acuminato

Mont Avic (3006 m, al centro) e il più piatto Mont Ruvi (2922 m, a

destra).

Il moderato vento da Nord-Ovest dopo il fronte temporalesco del giorno

precedente mantiene serena e radiosa l'atmosfera al Sud delle Alpi (f.

SMI).

Ore 7.30, Covarey

(Champdepraz, AO): l'elicottero preleva i materiali da trasportare alla

torbiera (f. Studio Maffeo).

L'arrivo delle attrezzature per l'esecuzione dei sondaggi (f. Studio

Maffeo).

Il lobo orientale della torbiera, depresso di circa 2 metri rispetto a

quello occidentale. Dei due, questo settore sembrerebbe quello evoluto

in situazione più tranquilla, come indicherebbe la maggiore e più

promettente presenza di torba (f. SMI).

Dettaglio della tipica vegetazione da ambiente acido di torbiera:

Eriophorum latifolium (f. SMI).

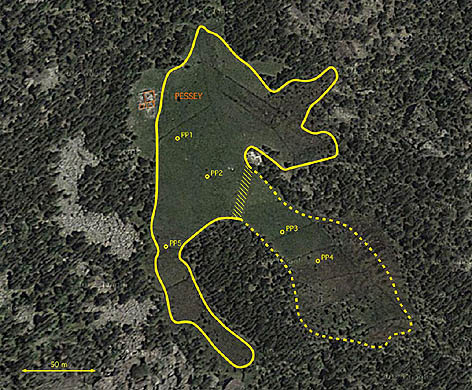

Ubicazione dei

siti in cui sono stati eseguiti sondaggi tramite penetrometro dinamico

leggero (vedi immagini seguenti) per identificare gli spessori dei

sedimenti e la loro durezza, indizio della tipologia dei depositi

(torba, sabbie, limi, argille...).

Nelle quattro

immagini qui sopra, prove con penetrometro dinamico leggero:

si tratta di un apparecchio composto da un maglio percussore da 30 kg

azionato da un generatore accoppiato a circuito oleodinamico, che infigge nel suolo un'asta graduata cui si

aggiungono elementi mano a mano che si scende in profondità, fino a

raggiungere il substrato roccioso.

In questo modo è possibile conoscere

lo spessore (in questo caso fino a 8-10 m)

e le caratteristiche fisiche dei depositi (f. SMI).

Stefano Maffeo (Équipe Arc-en-ciel) annota i risultati delle prove

penetrometriche (f. SMI).

A corredo delle prove penetrometriche, sono stati eseguiti anche alcuni

saggi con carotiere manuale per l'estrazione e una prima analisi visiva

di campioni di torba (f. SMI).

La palinologa Elisabetta Brugiapaglia (Università degli Studi del

Molise)

osserva un campione di torba dall'aspetto promettente per le prossime

ricerche (f. SMI).

Luca Mercalli

(Società Meteorologica Italiana), promotore del progetto «TorbClim»

con due campioni di torba appena estratti (f. SMI).

Elisabetta

Brugiapaglia (Università degli Studi del Molise) e Consolata Siniscalco

(Università degli Studi di Torino) sovrintenderanno alla datazione della

torba

e all'analisi dei pollini fossili contenuti (f. SMI).

Dettaglio di

campioni di torba, in cui si può ancora distinguere

il materiale

vegetale di origine (f. SMI).

L'ambiente della torbiera Pessey, ripreso verso Est, con la cresta

rocciosa

tra il Bec de Nona (2329 m) e Cima Piana (2511 m) (f. SMI).

Il ritrovamento di

antichi elementi legnosi (fusti e rami di Pinus uncinata) inglobati

nella torba e riportati alla luce dall'azione erosiva del piccolo rio

emissario della torbiera, potrà aiutare a ricostruire il paleoambiente locale

(f. SMI).

Il gruppo di lavoro. Da sinistra a destra: in piedi, Stefano Maffeo

(Studio Maffeo ed Équipe Arc-en-ciel),

Giuseppe Massaro (STI Biella), Loris Gyppaz (tecnico Parco Naturale Mont

Avic), Luca Mercalli (Società Meteorologica Italiana), Paolo Dalla Ore e

Mauro Giovannini (STI Biella), Elisabetta Brugiapaglia (Università del

Molise), Consolata Siniscalco (Università di Torino), Sergio Gaioni

(Guida Natura - La Genziana, Verres),

Gabriele Francini (Studio Maffeo); accosciati, Brunello Maffeo (Studio

Maffeo)

e Massimo Bocca (direttore Parco Naturale Mont Avic) (f. SMI).

A seguito di questo sopralluogo, il

progetto «TorbClim» è proseguito con l'esecuzione dei carotaggi

della torbiera Pessey l'8-11 ottobre 2013: ecco il

fotoracconto delle operazioni.

|