|

PROGETTO

«TORBCLIM»:

EFFETTUATI I CAROTAGGI

ALLA TORBIERA PESSEY,

PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

(VALLE D'AOSTA)

15.10.2013

A cura di SMI / Redazione Nimbus

Ricordiamoci in grazia che il cercar la costituzione del mondo

è de' maggiori e de' più nobil problemi che sieno in natura.

Galileo Galilei,

Dialogo, II

A seguito dei sopralluoghi estivi e delle

indagini eseguite il 30 luglio scorso, nei giorni tra l'8 e l'11

ottobre 2013 sono state condotte le operazioni di carotaggio a fini di

ricerche paleoclimatiche e paleoambientali alla torbiera Pessey

(progetto «TorbClim»), a quota

1800 m nel Parco Naturale del Mont Avic (bassa Valle d'Aosta).

«TorbClim» è un progetto voluto e finanziato dalla Società

Meteorologica Italiana, anche grazie al contributo di

Daikin Italy

nonché ai proventi del

5 per

mille.

Ecco un fotoracconto

delle giornate di lavoro, a cui hanno partecipato:

- Società Meteorologica Italiana,

Studio Associato di Geologia Maffeo

(Biella)

ed

Équipe

Arc-en-ciel (La Salle, Aosta) per il coordinamento.

- Parco Naturale Mont

Avic per l'assistenza alla logistica.

-

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e

Biologia dei Sistemi e

Università degli Studi del Molise (Campobasso) - Dipartimento di

Agricoltura, Ambiente e Alimenti, per la consulenza scientifica.

- La ditta CTE -

Costruzioni Tecno - Elettriche (Acqui Terme) per l'esecuzione dei

carotaggi.

- Airstar

Elicotteri (Mottalciata, Biella) per l'elitrasporto dei materiali.

- La

sede RAI di Aosta e il

fotografo Franco

Borrelli per la documentazione dei lavori con fotografie e riprese

video in alta qualità.

8 ottobre 2013, ore 12: dopo una settimana di cielo ostinatamente

coperto e visibilità ridotta sulle Alpi occidentali, il lento colmamento

della depressione presente sull'Italia consente alcune schiarite,

sebbene pur sempre in un contesto di nuvolosità irregolare che ostacola

a tratti i voli in elicottero, ma è l'ultima finestra disponibile prima

dell'arrivo della neve.

Ecco i pesanti materiali (totale oltre 50 quintali) della ditta CTE, che

provvederà all'esecuzione dei carotaggi, radunati sul piazzale di

Covarey (Champdepraz) in attesa dell'elitrasporto (f. SMI).

8 ottobre 2013: ore 13,

si inizia... (f. SMI).

... ma presto le nebbie

avvolgono nuovamente la zona. La squadra - sotto l'efficientissimo

coordinamento logistico di Stefano Maffeo (Studio Geologi Maffeo ed

Équipe Arc-en-ciel) - giunta sulla torbiera Pessey per l'avvio del

montaggio della sonda geognostica,

attende una schiarita (f. Franco Borrelli).

La nebbia si dilegua e

riprendono le rotazioni d'elicottero. In primo piano, uno dei cingoli

che permetteranno di muovere la sonda sul suolo in parte paludoso della

torbiera

(f. Franco Borrelli).

8 ottobre 2013:

terminate le operazioni di trasporto, gli operai CTE provvedono al

montaggio della sonda geognostica (f. Franco Borrelli).

9 ottobre 2013: il

secondo giorno di lavori è dedicato all'inizio dei carotaggi.

Il temporaneo afflusso di aria più asciutta permette ampie schiarite

nelle valli alpine interne: al primo mattino, dopo una notte serena, il

raffreddamento dei bassi strati atmosferici in assenza di vento produce

lieve brina al suolo, e una sottile nebbia che si dissolve al levar del

sole, producendo un'atmosfera suggestiva (f. Franco Borrelli).

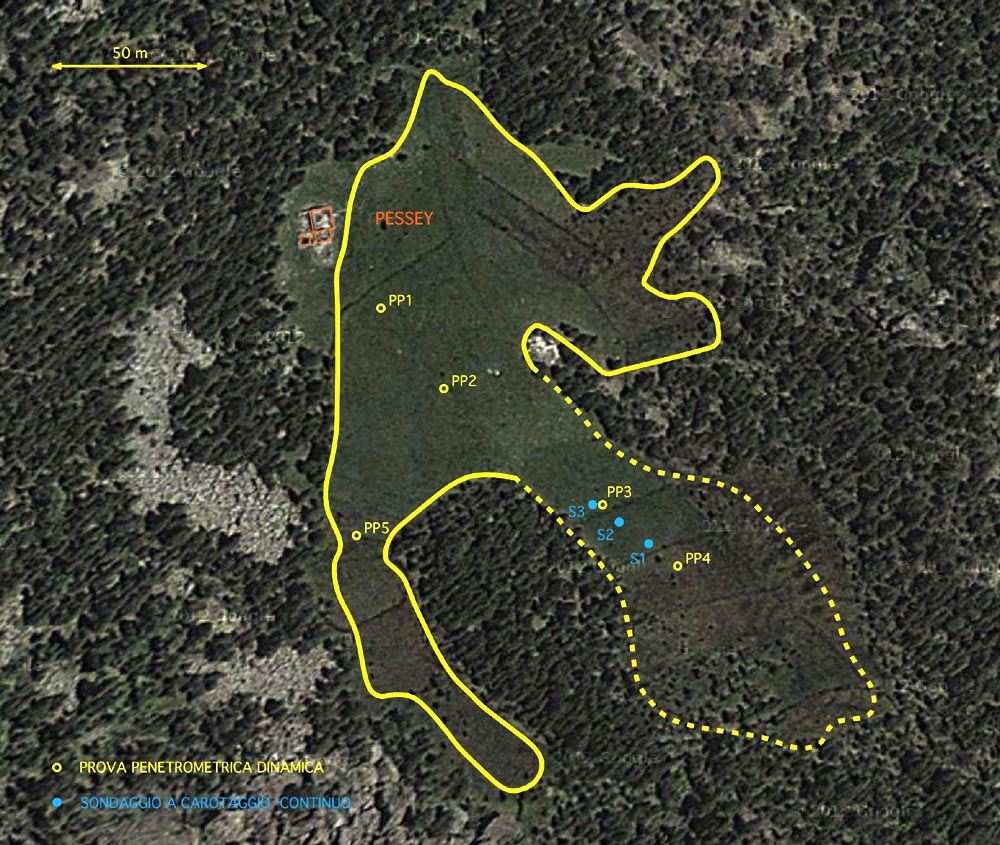

Ubicazione dei

siti in cui sono stati eseguiti i sondaggi preliminari del 30 luglio

2013 (sigle in giallo da PP1 a PP5) e quelli prescelti per l'estrazione

di 3 «carote» complete fino a profondità di 10 m circa (sigle in

azzurro, da S1 a S3). Le indagini si sono concentrate sul lobo orientale

della torbiera, lievemente più depresso rispetto a quello occidentale, e

che in base alle prove penetrometriche della scorsa estate mostrava le

maggiori potenzialità in base a spessori e caratteristiche fisiche dei

sedimenti (elaborazione Studio Maffeo).

9 ottobre 2013: per

evitare danni alla fragile cotica erbosa della torbiera

si è disteso un nastro di geotessuto su cui si sono appoggiate plance

metalliche traforate

in grado di distribuire il peso della macchina operatrice (f. SMI).

Ed ecco la sonda che si avvicina (qui sopra) e viene messa in attività

(qui sotto) al primo sito prescelto per la perforazione e l'estrazione

dei campioni di torba (S1) (f. SMI).

L'elemento perforatore porta al suo interno una fustella cilindrica in

PVC

della lunghezza di 1,5 m, che ospiterà il campione prelevato (f. SMI).

Durante le operazioni di carotaggio, un telo plastico protegge il suolo

sottostante da eventuali perdite di sostanze oleose. La perforazione

procede per intervalli di 1,5 m, estraendo ogni volta la sonda e un

campione di sedimento, fino alla profondità di 10,5 m, più o meno

lentamente in base alla natura dei materiali incontrati (f. SMI).

In queste immagini, l'estrazione della prima «carota». La presenza di

torba coinvolge

il primo metro circa dalla superficie, mentre al di sotto prevalgono

limi di origine lacustre,

qui saggiati da Luca Mercalli. Sopra, in secondo piano, compaiono anche

Roberto Facchini, guardaparco del Mont Avic, nonché Michele D'Amico e

Consolata Siniscalco, dell'Università di Torino -

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei

Sistemi

(f. Franco Borrelli).

Luca Mercalli mostra un

campione dei materiali estratti

alla telecamera dell'operatore RAI Pietro Taldo (sede

regionale di Aosta) (f. Franco Borrelli).

Mentre Stefano Maffeo (Studio Geologi Maffeo ed Équipe Arc-en-ciel)

consulta gli operai CTE, Consolata Siniscalco (Università di

Torino) annota le informazioni

sulle prime operazioni di estrazione... (f. Franco Borrelli).

... e osserva insieme a Luca Mercalli alcuni campioni (f. Franco

Borrelli).

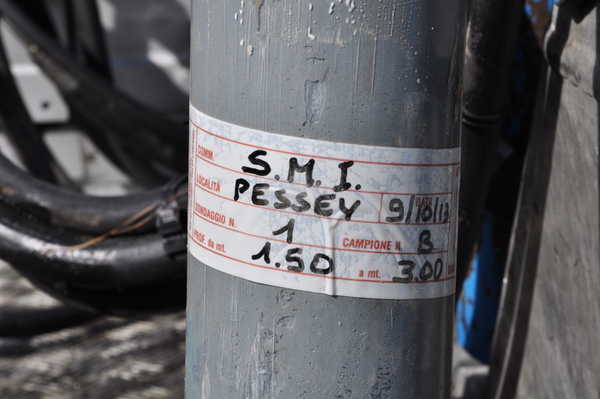

Roberto Giacometti (geologo CTE) ripulisce e prepara per le analisi di

laboratorio

la prima fustella estratta dalla sonda (0 - 1.5 m di profondità, sito

S1) (f. SMI).

Per evitare perdite di materiale, le estremità vengono sigillate

con paraffina liquefatta... (f. SMI).

... ciascuna fustella viene numerata e contrassegnata con una etichetta

... (f. SMI).

... e riposta in cassette per il successivo trasporto a valle (f. Franco

Borrelli).

10 ottobre 2013: un momento dei lavori al sito S2. Brunello Maffeo

(Studio Geologi Maffeo) e Roberto Giacometti (CTE) osservano le cassette

contenenti i campioni estratti fino a 10 m di profondità (f. SMI).

La cassetta contenente i primi 5 m dalla superficie (in questo caso,

ciascun campione è lungo un metro). Il profilo sedimentologico è simile

a quanto già riscontrato in S1: da sinistra, il primo metro è

interamente contraddistinto da torba, che gradualmente cede il passo a

limi di origine lacustre al di sotto di 1.2 - 1.3 m. Alcuni orizzonti

sono costituiti da sedimenti ghiaiosi e materiale lapideo di natura

serpentinitica, probabilmente attribuibili a trasporto solido

alluvionale (f. SMI).

Ma, in questo sito (S2) l'elemento di grande interesse è dato dal

rinvenimento, a 5.3 m dalla superficie, di un tronco sepolto

(probabilmente di Pinus uncinata, molto diffuso in zona) che consentirà

una più precisa datazione dei sedimenti con il metodo del

carbonio-14 (14C)

e migliorerà

la ricostruzione del paleoambiente locale (f. SMI).

10 ottobre 2013: nel pomeriggio si prosegue con i carotaggi al sito S3

(profondità 10,5 m), che conferma la situazione riscontrata in S1 e S2.

Intanto una perturbazione da Ovest si addossa alle Alpi e produce

pioggia moderata, seguita dopo le h 16 da schiarite in atmosfera

turbolenta al passaggio del fronte freddo, con vento in rinforzo,

temperatura in calo e una prima spruzzata di neve sopra i 2200 m (f.

SMI).

11 ottobre 2013: i lavori sono terminati, il cantiere viene smontato e

verso mezzogiorno, approfittando delle schiarite portate dal vento da

Nord,

inizia l'elitrasporto dei materiali verso valle (f. SMI).

Smontato il cantiere, l'aspetto della torbiera Pessey appare pressoché

inalterato, salvo l'inevitabile calpestio delle specie erbacee che

scomparirà alla ripresa vegetativa della prossima stagione (f. SMI).

Come evolverà il progetto «TorbClim» ?

I campioni estratti alla torbiera Pessey sono ora conservati presso il

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Orto

Botanico - dell'Università

di Torino (Consolata Siniscalco, Rosanna Caramiello), che insieme all'Università

del Molise (Elisabetta Brugiapaglia) e al

Museo

Archeologico del Finale (Daniele Arobba) coordinerà nei prossimi mesi le

analisi palinologiche dei sedimenti.

Franco Gianotti (Dipartimento

di Scienze della Terra, Università di Torino) curerà le indagini

sedimentologiche; dettagliate analisi chimiche verranno inoltre condotte

dall'équipe di Michele Freppaz (sempre dell'Università di Torino),

mentre la datazione dei campioni sarà eseguita dall'Università

di Lecce - Centro di Datazione al Radiocarbonio (CEDAD).

Un ringraziamento particolare va a Massimo Bocca, direttore del

Parco Naturale Mont

Avic,

per l'importante disponibilità offerta, e a tutti coloro che - anche se

non espressamente nominati - hanno lavorato insieme con grande

professionalità, flessibilità e spirito di squadra.

|