|

CON LA TAPPA DEDICATA AL GRAN PARADISO TERMINA

LA "CAROVANA DEI GHIACCIAI" 2021 DI LEGAMBIENTE

12 settembre

2021

Daniele Cat Berro -

SMI/Redazione Nimbus

Con la tappa dedicata al Gran Paradiso (8-11 settembre

2021) e con una conferenza stampa al

Forte di Bard

(Valle d'Aosta, 13 settembre) termina la seconda edizione della

"Carovana dei ghiacciai" di Legambiente, che in venti giorni ha

percorso le Alpi - aggiungendo anche una digressione appenninica al

ghiacciaio del Calderone - per sensibilizzare cittadini e

amministratori sulla gravità dei cambiamenti climatici e della

deglaciazione.

La rassegna, che si è avvalsa della collaborazione e assistenza

scientifica del

Comitato Glaciologico Italiano, ha toccato diversi gruppi

montuosi (tanto o poco) glacializzati, Adamello, Cevedale, Alpi Giulie,

Gran Sasso e Gran Paradiso, presso cui sono stati organizzati

eventi-conferenze per il pubblico con esperti del settore

glaciologico-ambientale, escursioni e simboliche cerimonie di "saluto"

ai ghiacciai in sofferenza e talora in estinzione, come il

Ghiacciaio del Calderone, l'unico dell'Appennino e il più meridionale

d'Europa.

La SMI ha partecipato alle due giornate sul versante

piemontese del Gran Paradiso (8-9 settembre), che hanno contemplato

la conferenza "Ghiacciai e servizi ecosistemici in quota" presso il

salone del Parco Nazionale

del Gran Paradiso al Grand Hotel di Ceresole Reale, e l'escursione

al piccolo Ghiacciaio della Capra, sempre in alta Valle Orco.

I ghiacciai della zona sono particolarmente sensibili al

riscaldamento atmosferico, tanto che in meno di due secoli, dalla

fine della Piccola Età Glaciale (1820-1850) hanno perso circa il 65%

della loro superficie, passando da circa 88 km2 a meno di

30km2 (info SMI - Università di Torino/DST - Fondazione

Montagna Sicura).

Una considerevole

parte della deglaciazione avvenuta negli ultimi due secoli si è

concentrata a partire dalla fine degli Anni 1980. Qui vediamo la

massiccia riduzione dei ghiacciai intorno al Lago Serrù (alta Valle

Orco, Gran Paradiso) tra il 5 settembre 1988 (foto Luca Mercalli)

e il 4 settembre 2018 (foto Daniele Cat Berro): il ghiacciaio

Occidentale del Carro (a sinistra), della Capra (al centro, meta

dell'escursione della Carovana dei Ghiacciai 2021 di Legambiente) e

della Losa (a destra, pressoché estinto).

Ecco una rassegna fotografica degli eventi di questa tappa sulle Alpi

occidentali.

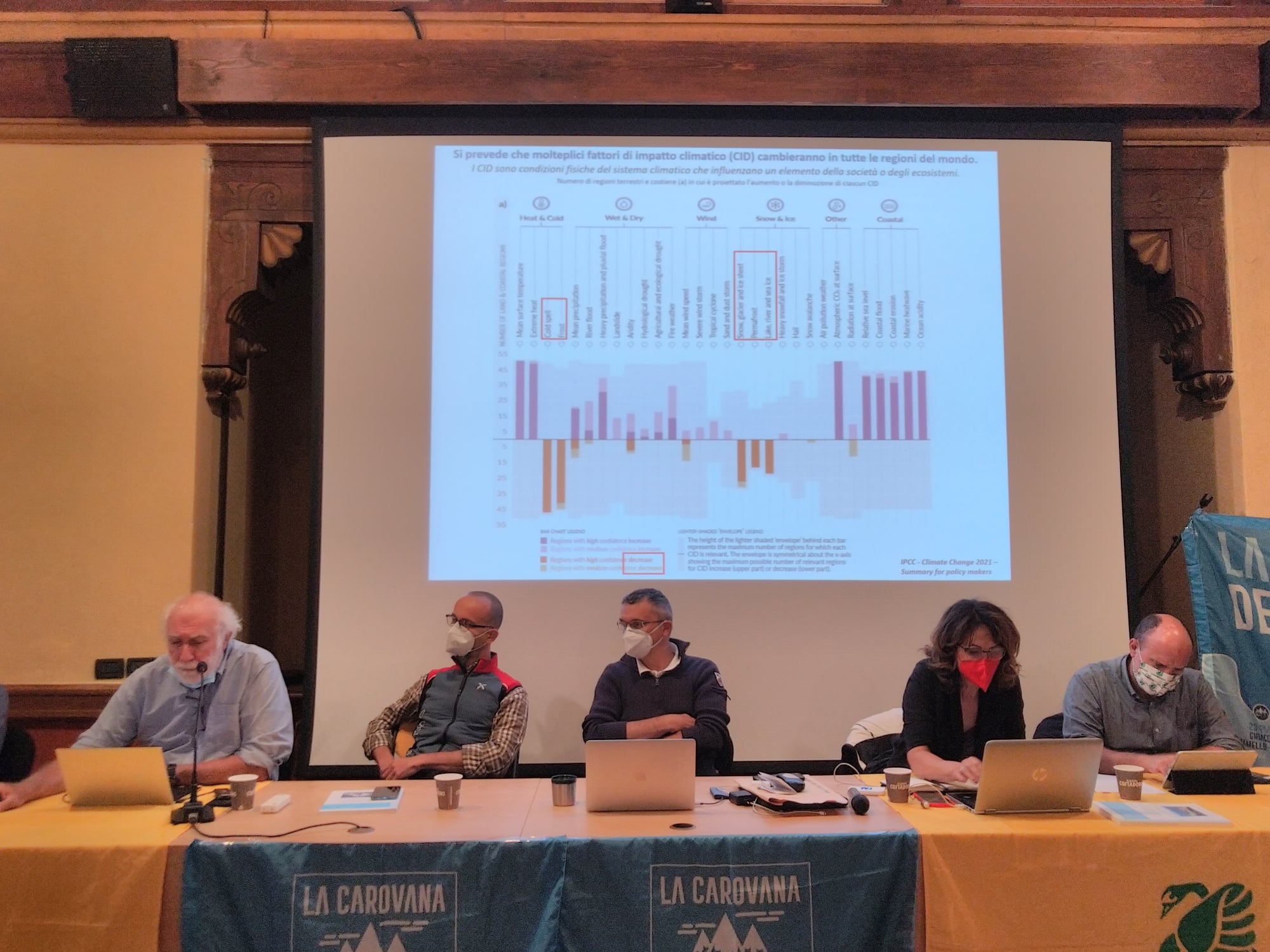

Ceresole Reale, 8 settembre 2021: due

momenti della conferenza "Ghiacciai e servizi ecosistemici in quota",

con la presenza di Giorgio Prino (Presidente Legambiente Piemonte e

Valle d'Aosta, a sinistra nella foto in alto), Riccardo Santolini,

biologo e docente all'Università di Urbino, Daniele Cat Berro della

Società Meteorologica Italiana, Marco Giardino, segretario del Comitato

Glaciologico Italiano e docente di scienze della Terra all'Università di

Torino, Vanda Bonardo, Responsabile nazionale Alpi di Legambiente e

Presidente CIPRA Italia, e Giorgio Zampetti, Direttore generale

Legambiente (da sinistra a destra nella foto qui sopra).

Il 9 settembre 2021 una nebbia a

tratti fitta e piovigginosa non ha impedito lo svolgimento

dell'escursione lungo il sentiero glaciologico del Serrù (scarica

il

volantino informativo sul sentiero e sul Glaciomuseo del Serrù) e al

piccolo ghiacciaio della Capra. Qui sopra Valerio Bertoglio,

ex-guardaparco del Gran Paradiso e attuale osservatore CGI del

ghiacciaio, ne illustra le caratteristiche ai circa venti partecipanti.

Dalla sponda del Lago Serrù si risale

verso le morene della Piccola Età Glaciale del Ghiacciaio della Capra.

Alla base delle

morene del ghiacciaio della Capra è stato effettuato un momento di

raccoglimento per riflettere e discutere sull'urgenza di arginare gli

effetti dei cambiamenti climatici, nonché un simbolico e peculiare

"commiato musicale" al ghiacciaio morente, concerto per corno alpino del

musicista

scozzese Martin Mayes.

L'escursione al

ghiacciaio della Capra è stata anche l'occasione per compiere

osservazioni scientifiche: qui sopra, misure di pH e conducibilità

elettrica dell'acqua di fusione nel torrente glaciale da parte degli

studenti del prof. Marco Giardino (Dipartimento di Scienze della Terra,

Università di Torino).

Risalendo all'interno delle morene si

incontra il vecchio segnale denominato "CA" per le misure di variazione

frontale, istituito nel 1954 dall'operatrice CGI Anna Casucci. La serie

di rilievi è proseguita grazie a

Corrado Lesca (Anni Sessanta-inizio Settanta), Fulvio Fornengo e

Luca Mercalli (Anni Ottanta-Novanta) e Valerio Bertoglio (attualmente),

che ha rinnovato il segnale più a monte per mantenere la continuità

delle osservazioni.

Giunti presso la

fronte del ghiacciaio, il prof. Marco Giardino assiste alle misure di

variazione frontale dal segnale CA2 nel quadro della campagna

glaciologica annuale del CGI. Sullo sfondo, il gruppo di partecipanti si

trova in corrispondenza del margine glaciale, quest'anno tuttavia

occultato dai residui di una valanga che ne impedisce la corretta

individuazione. Seppure in un contesto di generale e protratta

deglaciazione, la sua posizione si può considerare stazionaria dal

settembre 2020.

Flash-mob in

prossimità della fronte del ghiacciaio. La nebbia impedisce la vista

verso la parte alta del bacino, chiusa dall'imponente parete

settentrionale della Cima d'Oin (3280 m).

Nell'immagine qui sopra, da sinistra, Vanda Bonardo (Responsabile

nazionale Alpi di Legambiente e Presidente CIPRA Italia),Giorgio

Zampetti (Direttore Generale Legambiente), Marco Giardino (Università di

Torino) e Alessandra Masino (guida del Parco Nazionale del Gran

Paradiso).

Un momentaneo

sollevamento dello strato nebbioso permette di scorgere il lago del

Serrù dalle morene del ghiacciaio.

Il 10-11 settembre,

favorita da un tempo più soleggiato soprattutto l'11, la Carovana si è

poi spostata in Val di Cogne, sul versante valdostano del Gran Paradiso

(foto Stefano Perona, da

pagina FB Legambiente Alpi).

Qui le attività

didattiche hanno comportato in particolare una "caccia" agli antichi

segnali glaciologici utilizzati nel XIX secolo per le prime

osservazioni delle variazioni frontali del grande ghiacciaio della

Valnontey, in seguito smembratosi in più apparati glaciali, tuttora tra

i più grandi del massiccio (Money, Grand Croux e Tribolazione). Questi

segnali, alcuni dei quali solo di recente rintracciati dopo decenni di

oblio, sono stati valorizzati nel quadro del nuovo percorso "Il Giardino

dei Ghiacciai", su iniziativa del Comitato Glaciologico Italiano, di

Legambiente e del Parco Nazionale Gran Paradiso (foto Stefano Perona,da

pagina FB Legambiente Alpi).

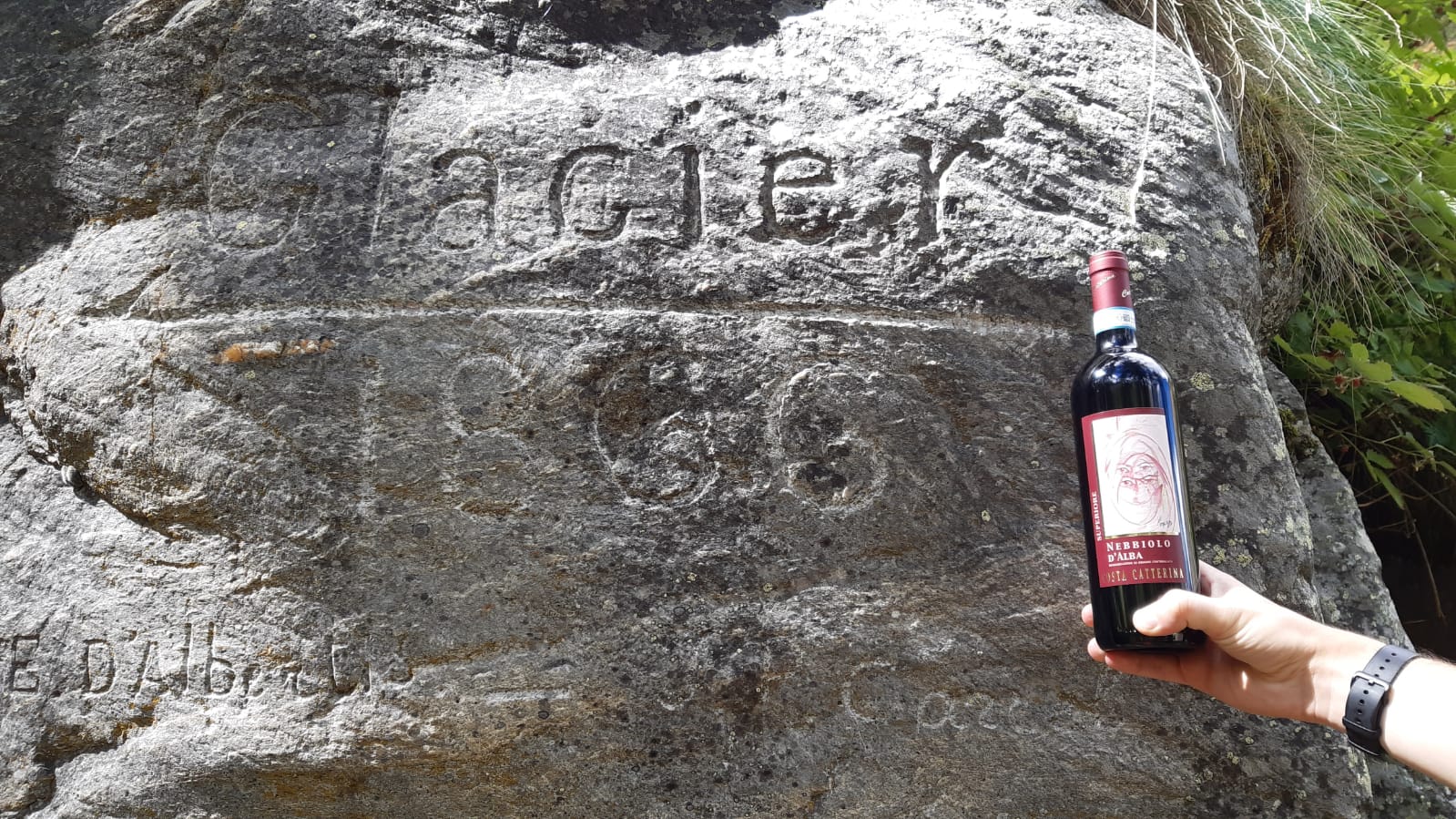

Il masso-segnale "AD

1817" in corrispondenza della morena frontale deposta dal grande

ghiacciaio della Valnontey durante uno dei culmini della Piccola Età

Glaciale (f. Marco Giardino, Università di Torino, Dipartimento di

Scienze della Terra).

Allo storico

masso-segnale "Glacier 1866", istituito dall'abate Giovanni Pietro

Carrel e dall'esploratore genovese Enrico D'Albertis, si tenta di

sdrammatizzare la mesta e preoccupante atmosfera della deglaciazione

(foto Beppe Quaglia, Politecnico di Torino).

|