|

MAGGIORE RISCHIO ALLUVIONI DOPO LA SICCITA' ?

UN LUOGO COMUNE,

SALVO SITUAZIONI LOCALI

28

marzo 2022

SMI/Redazione Nimbus

Il blocco anticiclonico che - prima sull'Atlantico, poi

sul Nord Europa - per quasi quattro mesi ha inibito le precipitazioni su

gran parte d'Italia e

soprattutto nel bacino padano è destinato ad allentarsi

permettendo finalmente l'ingresso di saccature e sistemi perturbati

tra fine marzo e inizio aprile 2022.

Le piogge attese in questa prima fase non basteranno

ancora a estinguere il massiccio deficit pluviometrico accumulato

in

un periodo così lungo e su territori così estesi, ma è un inizio...

nella speranza che un cambiamento di configurazione atmosferica duraturo

e a grande scala possa riservare ulteriori occasioni piovose, come

peraltro quasi sempre avviene al Nord Italia tra aprile e maggio.

La

straordinaria magra fluviale del marzo 2022 alla confluenza del Trebbia

nel Po presso Piacenza, la città sullo sfondo (veduta aerea del

24 marzo 2022, foto Antonio Carpenetti).

Al ritorno di precipitazioni dopo un lungo periodo di

siccità, molti si domandano se queste possano generare più

facilmente piene fluviali e in generale dissesti idrogeologici,

presumendo una minore capacità dei suoli secchi e polverosi di assorbire

l'acqua improvvisamente ritornata.

Ma quanto è vero questo? Analizziamo

alcuni punti.

SUOLI E BACINI FLUVIALI IN SICCITà

ASSORBONO PIU' ACQUA

In linea generale, un bacino fluviale in stato

siccitoso, con suoli ben lontani dalla saturazione e livelli di

falda molto bassi, è in grado di assorbire maggiori quantità d'acqua

e dunque di sopportare meglio un grande episodio

di precipitazioni.

Pertanto -

a parità di intensità, durata ed estensione delle piogge - è più difficile subire un evento

idrogeologico importante e dannoso al termine di un lungo periodo

asciutto.

A tal proposito diversi autori hanno identificato, in

Europa e nel mondo, una recente riduzione delle portate fluviali e

dell'occorrenza di alluvioni nonostante un aumento delle precipitazioni

estreme.

La causa di questa evoluzione in apparenza controintuitiva è stata

attribuita proprio ai suoli resi più frequentemente secchi

(dunque in grado di assorbire più acqua all'arrivo della pioggia)

dall'intensa evaporazione associata al riscaldamento globale e/o a

una maggiore concentrazione degli eventi piovosi, alternati a periodi

asciutti più lunghi, come nel caso italiano dell'inverno 2021-22.

In sostanza, nella maggioranza dei casi i suoli più secchi negli

intervalli senza precipitazioni controbilancerebbero gli effetti

dell'apporto più rapido e concentrato di acqua durante rovesci divenuti

più intensi.

Si veda ad esempio:

- articolo "Evidence of shorter more extreme rainfalls and increased

flood variability under climate change", di

Wasko et al. (2021) sul Journal of Hydrology, basato sui dati

di 2776 stazioni di portata fluviale nel mondo;

- studio “Evaporation enhancement drives the European

water-budget deficit”, di

Massari et al., 2022, su Hydrology and Earth System Sciences:

si sottolinea il ruolo dell'evaporazione - in un pianeta più caldo – nel

peggiorare le magre fluviali e le siccità, già di per sé più lunghe e

frequenti in molte regioni, con pesanti effetti sulla produzione di

energia, l'agricoltura e la gestione dell'acqua;

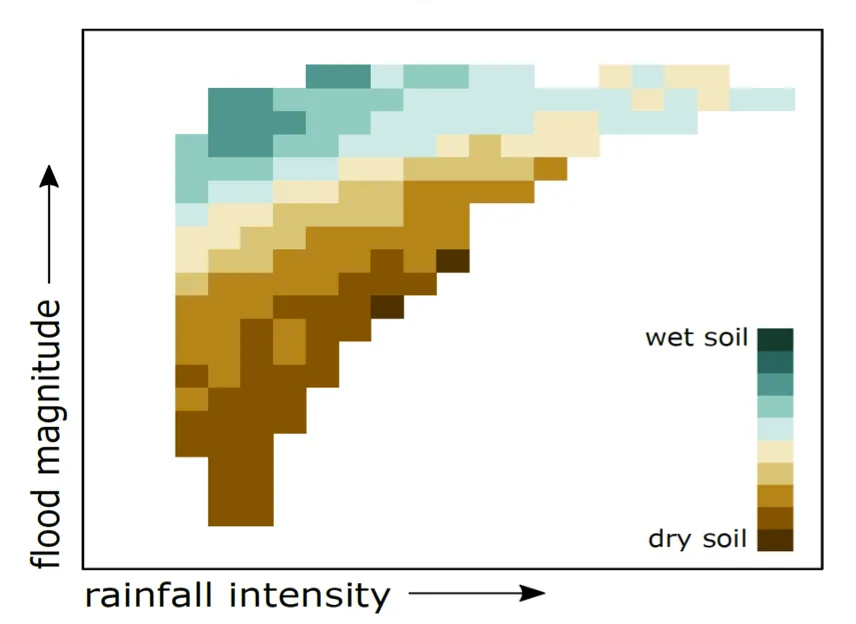

-

articolo sulla riduzione delle alluvioni attribuita ai suoli più

secchi in Australia, sempre a cura di Conrad Wasko e di Rory Nathan

(Università di Melbourne), da cui è tratto il seguente grafico che in

base all'analisi di 49 mila eventi mostra, a parità di intensità

pluviometrica, alluvioni peggiori al crescere del contenuto idrico

dei suoli, e viceversa.

LOCALMENTE, ASSORBIMENTO LIMITATO

NEI SUOLI PERCORSI DA INCENDI

Tuttavia, oltre al loro contenuto idrico, anche altre

caratteristiche dei suoli possono influenzarne la capacità di

assorbimento dell'acqua meteorica (grado di compattazione, tessitura, porosità,

tipo e stato della copertura boschiva...), ad esempio a seguito di

incendi forestali o di pratiche agronomiche intensive, ma a

livello per lo più locale.

Per capirne di più sul ruolo dei suoli nell'assorbimento

dell'acqua e nel ciclo idrologico, abbiamo

chiesto un commento al

prof. Michele Freppaz, docente al

Dipartimento di Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari dell'Università di Torino ed esperto di

pedologia, suoli alpini, ecologia della neve, nonché Presidente dell'Alpine

Soil Partnership.

"Tra i molteplici servizi ecosistemici che il suolo

garantisce all'uomo, il contributo alla regolazione del ciclo

idrologico riveste una straordinaria importanza. In particolare esso

si riferisce alla riduzione del ruscellamento superficiale, a

favore dell’infiltrazione delle acque provenienti da precipitazioni,

fusione nivale, ecc... L'infiltrazione dell’acqua nel suolo riduce il

ruscellamento e di conseguenza l’erosione, con effetti positivi sulla

conservazione dei nutrienti e della sostanza organica, e sul filtraggio

e la purificazione delle acque.

Sono molteplici i fattori che influenzano l'infiltrazione dell'acqua

nel suolo, tra i quali la tessitura, la possibile presenza di una

crosta superficiale, il grado di aggregazione e la struttura, la

compattazione, il contenuto idrico e la porosità. In generale, le

aree boscate danno un buon contributo a questo servizio, ma in ogni

caso è necessario porre attenzione alla composizione vegetazionale, ai

metodi di utilizzazione, alle pratiche di gestione forestale che possono

ridurre l’infiltrazione modificando alcune specifiche proprietà del

suolo (densità, spessore e tipo di lettiera, tipo di humus, porosità

dovuta all’attività biologica).

A seguito dei cambiamenti climatici ci si attende un incremento

delle temperature, accompagnato da lunghi periodi secchi e frequenti

incendi che potrebbero determinare la formazione di croste idrofobiche

sulla superficie del suolo, con conseguente riduzione dell’infiltrazione

e l'innesco di fenomeni erosivi anche importanti.

Solo un suolo "in salute" e ben gestito è in grado di assorbire

efficacemente l'acqua, riducendo il ruscellamento superficiale,

garantendo allo stesso tempo un altro servizio ecosistemico

fondamentale, e cioè la ritenzione idrica. Un suolo pienamente

funzionante può immagazzinare tra 100 e 300 litri di acqua per metro

cubo. La capacità del suolo di trattenere e immagazzinare acqua

dipende in larga misura dall’uso e dalla gestione. In agricoltura, la

coltivazione e le lavorazioni possono ridurre la capacità di ritenzione

idrica, ad esempio nel caso di forte compattazione da parte di

macchinari pesanti, oppure aumentarla nel caso in cui si utilizzino

ammendanti organici. Per ulteriori approfondimenti visitare

questo link."

TIMORI SOVRADIMENSIONATI,

SALVO SITUAZIONI LOCALI

Dunque da un lato è vero che suoli compattati e/o polverosi/crostosi,

soprattutto in assenza di copertura forestale, in zone

interessate da

precedenti incendi o da pratiche agronomiche intensive, al

ritorno di

rovesci intensi possono temporaneamente assumere caratteristiche

idrofobiche e incentivare l'innesco di dissesti per rapido ruscellamento

superficiale, erosioni e colate

detritiche soprattutto in piccoli bacini montani.

Ma, in generale, si tratta di fenomeni locali, e il timore di una maggiore probabilità di

dissesti all'arrivo di piogge su suoli precedentemente inariditi dalla siccità

è sovradimensionato, e

genera quello che possiamo considerare un luogo comune.

L'arrivo di

rovesci

intensi su territori percorsi dal fuoco - privati dunque della

vegetazione e dello strato organico superficiale, con suoli dalle

caratteristiche talora idrofobiche, e con abbondanti detriti

mobilizzabili - può predisporre più facilmente le

condizioni locali per rapido ruscellamento, erosioni e colate detritiche.

Nelle

immagini, suoli e sottobosco di pino silvestre mineralizzati e inariditi

dal passaggio di incendi in Val Susa, rispettivamente sulle alture di

Mompantero e di Chianocco (eventi di fine ottobre 2017 e fine febbraio 2022,

f. Daniele Cat Berro).

Tuttavia, per quanto gli incendi forestali siano attesi in aumento a causa del

riscaldamento globale, tali fenomeni di accresciuto rischio

idrogeologico al termine di siccità sono da considerarsi

locali e minoritari rispetto alla generale migliore capacità di

assorbimento di acque meteoriche da parte di un bacino fluviale lontano

dallo stato di saturazione dopo un lungo periodo asciutto.

7 giugno

2018: l'abitato di Bussoleno (Val Susa, Torino) invaso da una violenta colata di

fango innescatasi durante un temporale breve e intenso sui suoli

percorsi dagli

incendi di ottobre 2017. Non vi era documentazione relativa a

episodi analoghi in passato nel piccolo bacino montano

del Rio Reforno o Rio delle Foglie, a conferma del ruolo

esercitato da una situazione dei suoli del tutto nuova.

In questo caso però la responsabilità è da ricercarsi nella mancata

protezione del suolo da parte della vegetazione bruciata, e dalla

grande quantità di detriti e ceneri disponibili in superficie dopo

gli incendi, e non tanto all'arrivo di piogge su suoli secchi: al

contrario, si proveniva da un periodo (novembre 2017 - maggio 2018) di

precipitazioni eccessive e suoli già decisamente saturi d'acqua (f. Daniele Cat

Berro).

|