ESTATE

2014 AL NORD ITALIA: LIEVEMENTE FRESCA,

MA MOLTO NUVOLOSA E PIOVOSA

Luca Mercalli, Daniele Cat Berro,

SMI / Redazione Nimbus

3 Settembre 2014

Dopo un luglio

fresco e straordinariamente piovoso, l'anomala persistenza di

flussi atlantici umidi e instabili verso il Nord Italia è proseguita -

sebbene in maniera un po' attenuata - anche durante l'agosto 2014. Il

trimestre estivo si è così chiuso con temperature nel complesso

leggermente sotto media sulle regioni settentrionali, quantità e

frequenza delle precipitazioni elevate tuttavia in generale non eccezionali,

in netto contrasto con la situazione a scala globale (estate

più calda dal 1880 nel mondo!).

Anche agosto 2014 ha sperimentato numerosissimi

temporali al Nord Italia, ma le quantità di precipitazione sono state

nel complesso meno straordinarie rispetto a luglio 2014. Tuttavia alcuni

episodi sono stati particolarmente violenti: qui l'imponente grandinata

del mattino di Ferragosto a Oggiono, presso Lecco (fonte:

LeccoNews).

A livello stagionale la configurazione meteorologica sul continente

europeo è stata nettamente delineata, con robusti anticicloni

confinati a latitudini artiche che hanno permesso a numerosissime

perturbazioni atlantiche di scorrere lungo il 45° parallelo o talora

anche più

a Sud, dove hanno prevalso situazioni più depressionarie del consueto

per l'estate mediterranea.

Anomalie di geopotenziale alla superficie isobarica di 500 hPa (in alto), della pressione

(al centro) e delle temperature al suolo (qui sopra) nel trimestre giugno-agosto 2014

in Europa. In tutte e tre le carte si nota una situazione più

depressionaria e fresca della norma (trentennio 1981-2010) sull'Europa

meridionale, attraversata da ripetute perturbazioni atlantiche, mentre

agli anticicloni consolidati sulla Scandinavia si sono associate marcate

anomalie termiche positive, fin oltre +2 °C a livello trimestrale (Fonte:

ESRL-NOAA).

Qui sotto, una sintesi delle principali

anomalie termo-pluviometriche registrate nel trimestre presso alcuni osservatori

storici dell'Italia settentrionale (cliccare sopra la tabella per

ingrandirla; in corsivo i valori che eguagliano o superano i primati

precedenti).

(*) confronto storico eseguito con la serie di Milano-Brera.

Temperature: estate fresca al Nord,

ma solo in rapporto agli ultimi decenni molto caldi

L'estate 2014 è stata fresca

soprattutto sulle zone alpine, prealpine e pedemontane del Nord Italia e

dalla Liguria all'Appennino Tosco-Emiliano, ma solo se la si

confronta con le recenti stagioni molto calde, che peraltro hanno

sensibilmente modificato la percezione delle temperature estive da parte

della popolazione facendo dimenticare le ben più fredde stagioni degli

Anni 1970, ad esempio.

In queste fasce di territorio, con anomalie negative dell'ordine di

mezzo grado°C rispetto al trentennio 1981-2010 (-0,3 °C a

Pontremoli, -0,4 a Piacenza e Rovereto, -0,5 a Varese e Parma,

-0,8 a Torino, -1,1 a Imperia), in generale si è trattato del

trimestre giugno-agosto più fresco dal 1997, situazione che tuttavia

sarebbe stata normale prima degli Anni 1980-1990.

Se infatti - anziché il 1981-2010 - si prende come riferimento il

trentennio standard internazionale 1961-90 (considerato per gli studi

sui cambiamenti climatici, secondo le direttive

WMO), ecco che spuntano

perfino delle lievi anomalie positive (+0,2 °C a Torino, +0,3 °C a

Parma...).

Rispetto alla fascia prealpina, la bassa Pianura Padana ha

risentito di un maggiore soleggiamento e di temperature più elevate:

a Modena la Tmed stagionale di 24,5 °C ha superato di 0,2 °C anche la

media 1981-2010 (e di +1,4 °C la norma 1961-90).

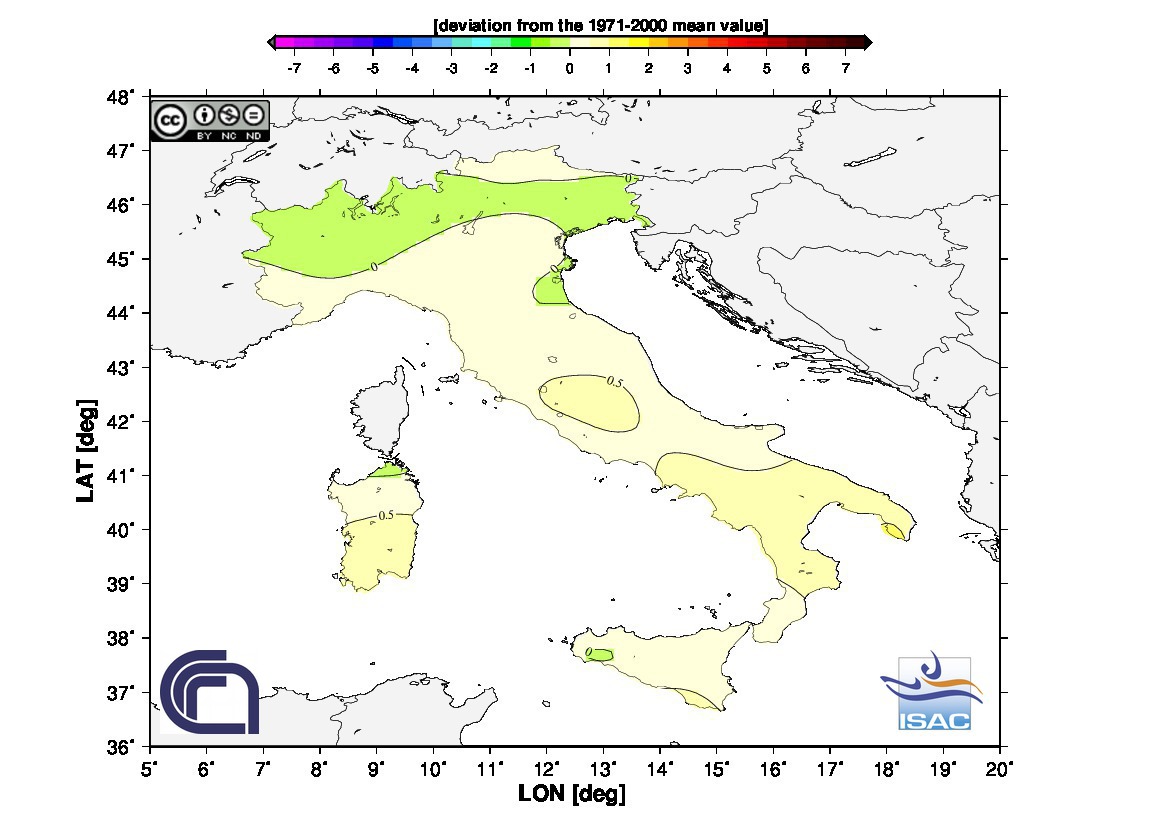

Secondo l'analisi dell'ISAC-CNR l'estate 2014 è stata leggermente

fresca in prevalenza a Nord del Po (anomalie trimestrali tra 0 e -0.5

°C), dove maggiore è stato l'effetto della frequente nuvolosità: altrove

hanno prevalso moderate anomalie positive (tra 0 e 1 °C) e a livello

italiano è stata pur sempre la trentottesima estate più calda dal 1800

con deviazione di +0,3 °C.

(Fonte: ISAC-CNR).

A Torino - con temperatura media di 22,5 °C, 0,8 °C inferiore alla norma

del trentennio 1981-2010 - l'estate 2014 è risultata la più fresca dal

1997, ma

ampliando lo sguardo a una prospettiva di più lungo periodo, si nota

come fino agli Anni 1980 - prima del recente e rapido riscaldamento

atmosferico - sarebbe stata una stagione del tutto normale

(perfino +0,2 °C rispetto al trentennio standard internazionale

1961-1990).

La bassa Valpadana

ha risentito meno della relativa frescura, indotta più dalla scarsità di

radiazione solare che da afflussi di aria fresca a grande scala. A

Modena la Tmed di 24,5 °C è perfino lievemente superiore (+0,2 °C) alla

norma del trentennio 1981-2010.

Andamento della temperatura media giornaliera a Torino

dal 1° gennaio al 2 settembre 2014, e i relativi scostamenti dalla norma

(linea nera):

in rosso i periodi più caldi, in blu quelli più freddi della norma

climatica.

Luglio e agosto 2014 sono stati insolitamente freschi (anomalia

bimestrale -1,6 °C), come non accadeva nello stesso periodo dal 1978 (Tmed

22,1 °C), ma molto simile fu la situazione del luglio-agosto 1996 e 2002

(22,6 °C). Tuttavia i primi 8 mesi del 2014 mostrano pur

sempre nel loro insieme

un'anomalia di +0,6 °C, a causa della marcata mitezza del periodo

gennaio-aprile.

Estate nuvolosa e poco

soleggiata

La straordinaria frequenza di corpi

nuvolosi in scorrimento dall'Atlantico verso il Nord Italia e i Balcani

ha determinato un'eccezionale scarsità di soleggiamento lungo le Alpi,

tanto che a Lugano l'estate 2014 è stata

la più povera di sole da oltre un secolo e mezzo.

Sempre molto anomala, ma meno estrema, la situazione di nuvolosità e ore

soleggiate a Sud del Po: dal 1° giugno al 31 agosto all'eliofanografo di

Pontremoli

il sole ha brillato per 715 ore, minimo da inizio misure nel

1994, ma la nuvolosità media, pur molto elevata (4,9 decimi di cielo

coperto), non ha raggiunto i valori delle grigissime estati 1977 e 1986

(rispettivamente 5,1 e 5,0 decimi).

A Pontremoli nel trimestre giugno-agosto 2014 il sole è apparso per un

totale di 715 ore (-14% rispetto alla media 1994-2013 di 829 ore). Si è

trattato dell'estate meno soleggiata degli ultimi 21 anni, sebbene molto

simile a quella del 2002 (728 ore).

Parallelamente,

anche la nuvolosità media (4,9 decimi di cielo coperto) è stata elevata,

ma inferiore ai casi dell'estate 1977 (media 5,1 decimi) e 1986 (5,0

decimi). Anche in questo caso l'anomalia è più evidente in relazione

alle recenti estati, particolarmente radiose, oltre che calde (minimo di

nuvolosità nel 2012, con appena 3,3 decimi di cielo coperto).

Piogge straordinarie per frequenza e

quantità

Dal 1° giugno al 31 agosto 2014 i

pluviometri del Nord Italia hanno raccolto quantità di pioggia che

raramente si misurano d'estate, collocando la stagione talora tra le

prime 10 più piovose in un secolo od oltre: oltre 400 mm sono caduti

lungo tutta la fascia pedemontana e prealpina dal Piemonte al Friuli,

con punte anche superiori a 600 mm. Particolarmente colpita da

ripetuti nubifragi l'area tra Milano e il Lago di Como: nel

capoluogo lombardo si sono totalizzati 446 mm d'acqua, quantità quasi

doppia rispetto al normale (189%) e terza estate più piovosa dal 1858.

Non a caso il Seveso a Milano è straripato ben 5 volte (25 giugno, 8, 26

e 28 luglio, 20 agosto).

Inoltre, seconda estate più piovosa a Rovereto (464 mm, dopo i 493 mm

del 1937), sesta a Pordenone (531 mm), ma "solo" quindicesima a Torino

(404 mm), dove il ritorno di una piovosità normale in agosto ha

attenuato l'anomalia trimestrale.

Solo alcune zone alpine interne del settore atesino-carnico-friulano,

già di norma soggette a copiose piogge estive, hanno raccolto

precipitazioni ordinarie: 285 mm a Bolzano (110%) e 428 a Tarvisio

(104%).

Anche procedendo verso la bassa Valpadana le anomalie pluviometriche

si sono affievolite: 175 mm a Modena (113% del normale e solo

quarantaduesima estate più piovosa dal 1830). Perfino sotto media la

Liguria centrale e di Ponente, quasi sempre al margine degli eventi perturbati di

questa stagione: 54 mm a Imperia, pari all'81% del normale.

Le piogge

dell'estate 2014 sono state frequenti e abbondanti soprattutto sulle

pianure pedemontane e sulla fascia prealpina a Nord del Po, dove in

varie località la stagione rientra tra le prime 10-20 estati più ricche

di precipitazioni nelle lunghe serie di misura: in particolare, i 446 mm

di Milano sono superati solo dai casi del 1875 (569 mm) e 1896 (517 mm).

Quinta posizione per Pordenone (531 mm) e quindicesima a Torino (404

mm), dove gli apporti di agosto, più ordinari, hanno stemperato

l'anomalia stagionale.

Straordinaria la frequenza delle precipitazioni: il numero di

giorni piovosi è stato ovunque ben superiore al normale, sfiorando in

qualche caso o eguagliando i massimi noti in precedenza, come a

Oropa (43 giorni, come nel 1932), Rovereto (38 giorni, non distante dal

primato di 40 giorni dell'estate 1989), e Milano (34 giorni; massimo di

37 nell'estate 1896).

16.08.2014: splendida veduta della Via Lattea

dalla Sacra di San Michele (bassa Val Susa, Torino) in una delle poche

notti completamente serene dell'estate 2014, grazie alle correnti da

Nord-Ovest che si sono instaurate nei giorni intorno al Ferragosto (f.

Valerio Minato).

Effetti delle

piene torrentizie originatesi in Val Veny, sul versante italiano del

Monte Bianco, con le forti piogge del 26 agosto 2014 (70-80 mm in circa

15 ore, con precipitazioni liquide fino a circa 3500 m), causate da una

perturbazione associata a impetuosi venti occidentali in quota:

erosioni di strade minori e piste sciistiche, crollo di numerosi piccoli

ponti, trasporto di detriti. L'evento si è manifestato anche

sull'opposto versante del Monte Bianco con una notevole piena dell'Arve

a Chamonix. Benché meno esteso e grave, l'episodio ha ricordato

l'alluvione valdostana del 24 luglio 1996 (f. Philip Deline).

RINGRAZIAMENTI

La redazione di Nimbus ringrazia tutti i numerosi collaboratori ed enti

che hanno trasmesso fotografie, cronache e dati, ma in particolare Luca Lombroso (Osservatorio

Geofisico di Modena), Maurizio Ratti (Pontremoli), Roberto Pedemonte

(Genova), Carlo Montini (Osservatorio meteo-sismico di Imperia), Matteo

Cerini (Osservatorio Collegio Alberoni, Piacenza), Paolo Fantini

(Osservatorio Università di Parma), Alberto Nobili (Osservatorio

"Valerio" di Pesaro), Paolo Valisa (Centro

Geofisico Prealpino, Varese), Silvano Cuffolo (Osservatorio

meteo-sismico di Oropa), Alessio Bozzo (Rovereto), Claudio Mutinelli

(Ufficio

Idrografico Provincia Autonoma di Bolzano), Bruno Renon e Mauro Valt

(ARPA Veneto),

inoltre ARPA

Piemonte, ARPA

Lombardia, OSMER -

Friuli Venezia Giulia,

MeteoSvizzera - Centro Regionale Sud / Locarno-Monti.

|