|

A un mese dall'articolo

di inizio agosto in cui abbiamo descritto le caratteristiche

dell'eccezionale anomalia caldo-secca del 2022 fino al mese di luglio,

possiamo ora aggiornare l'analisi in occasione della chiusura di

un'estate confermatasi straordinaria per durata e intensità della

calura, per di più concomitante con condizioni ancora in gran

parte siccitose nonostante una maggiore frequenza di temporali -

talora rovinosi - in agosto.

Un'immagine che testimonia lo scempio subito dai ghiacciai alpini

nell'estate 2022: alcuni banchi di neve residua permangono alla

sommità del piccolo Ghiacciaio del Travignolo (gruppo delle Pale di

San Martino, Trentino orientale), ma per il resto l'apparato glaciale è al collasso e in

parte ricoperto da abbondante detrito roccioso (25 agosto 2022, f. Milos Lago).

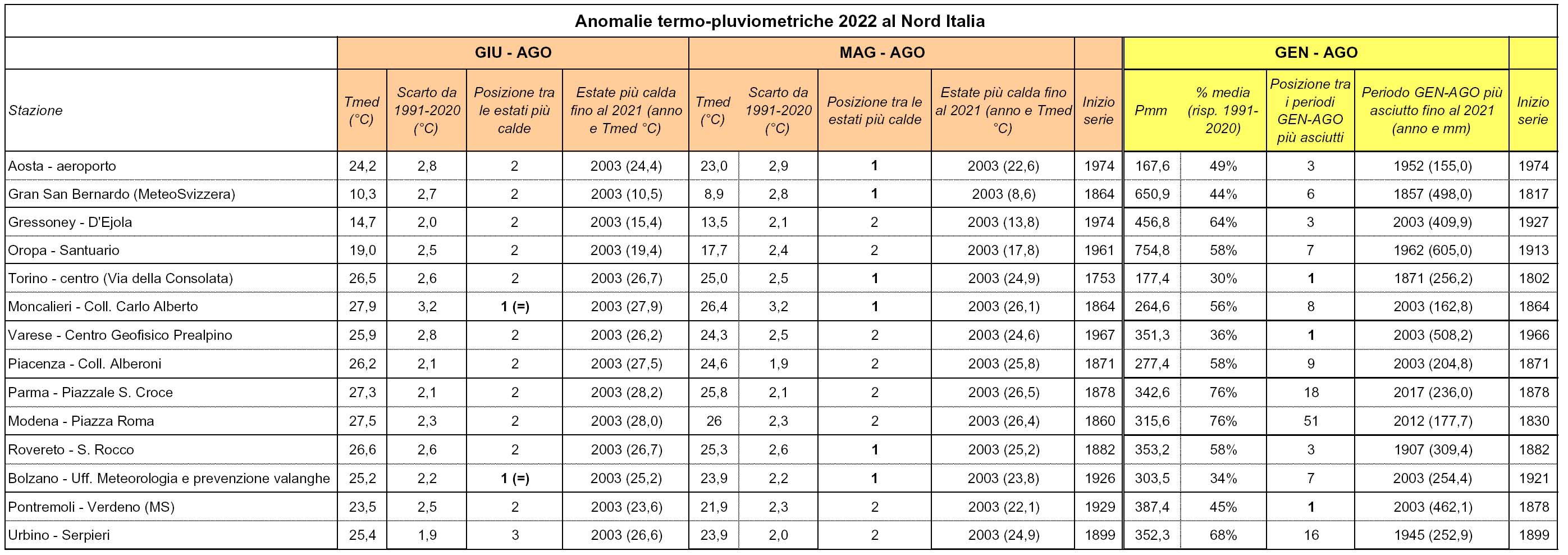

Per la descrizione completa delle configurazioni

atmosferiche dominanti rimandiamo dunque alla precedente notizia,

limitandoci qui a riportare, nella tabella sottostante, le principali

statistiche climatiche di una serie di osservatori meteorologici

storici del Nord Italia (temperature medie giugno-agosto e

maggio-agosto; precipitazioni gennaio-agosto; clicca per

ingrandire).

TEMPERATURE:

DOPO SOLI 19 ANNI,

UN'ALTRA STAGIONE "FUORI SCALA" SIMILE AL 2003,

SPECIALMENTE AL NORD ITALIA

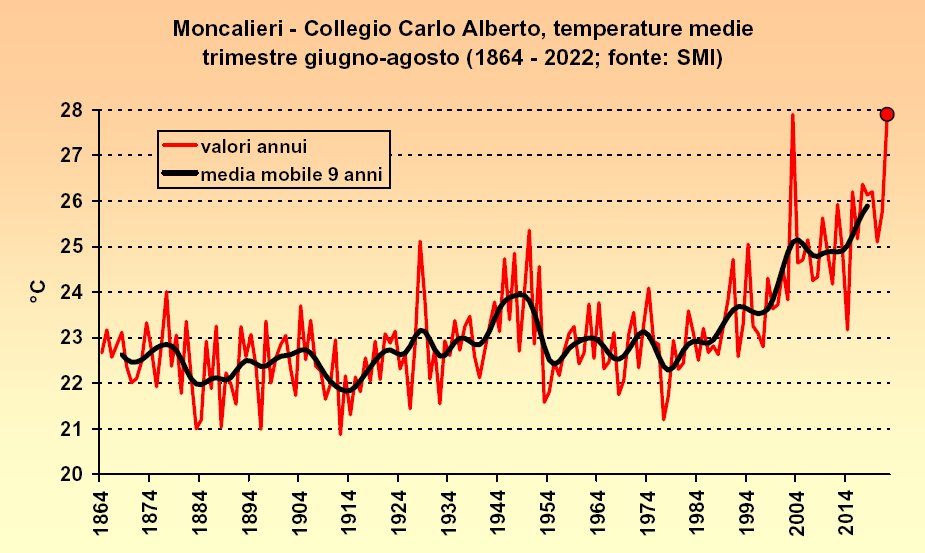

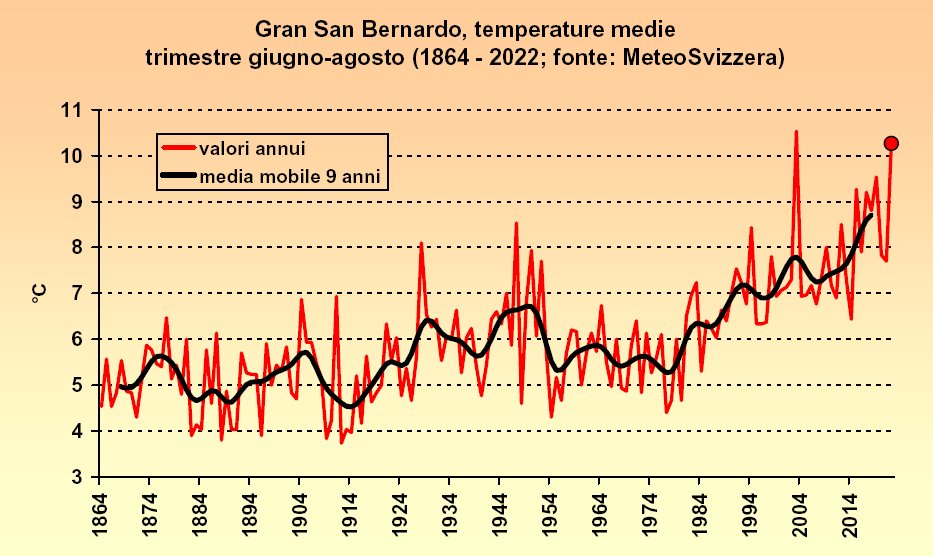

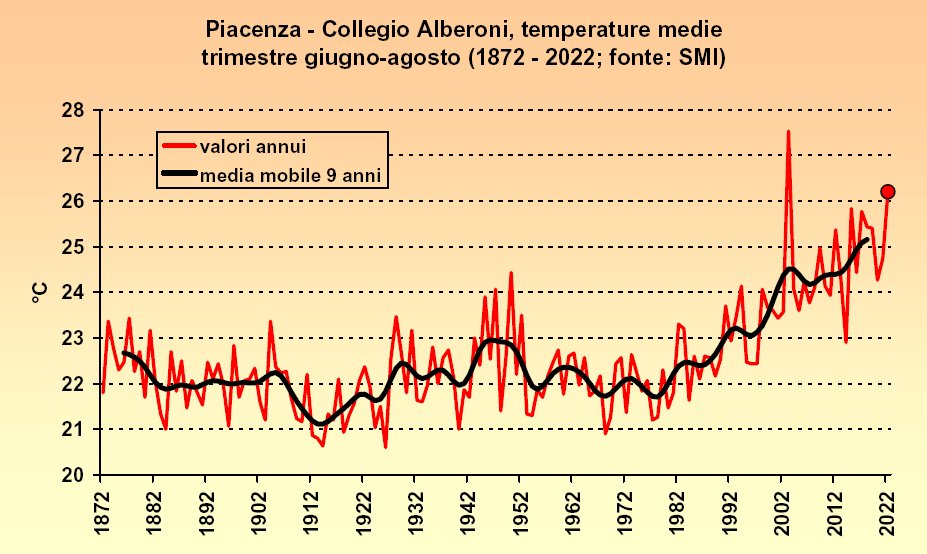

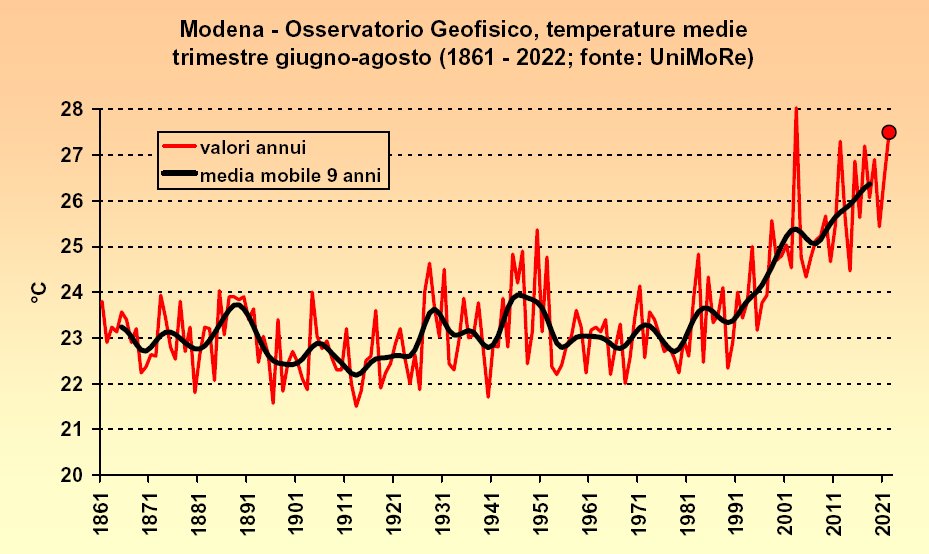

Dai dati emerge, con una certa omogeneità tra una

regione e l'altra del Nord Italia, come l'estate sia risultata per

lo più seconda tra le più calde nelle serie storiche

ultrasecolari dopo il caso epocale del 2003 riferendosi al

canonico trimestre giugno-agosto, ma con un distacco modesto e quasi sempre inferiore a 0,5 °C.

Fa eccezione la fascia che va dalla pianura emiliana alle Marche, dove

l'episodio rovente di 19 anni fa è rimasto con maggiore franchezza in

prima posizione (1,3 °C di divario all'osservatorio di

Piacenza-Alberoni). Al contrario, a Moncalieri e Bolzano l'estate del

2003 è stata eguagliata da quella attuale.

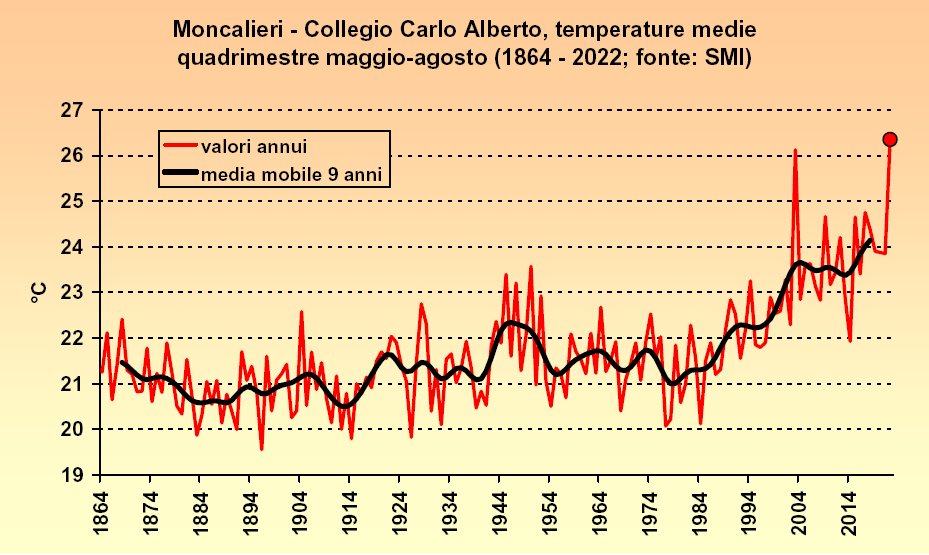

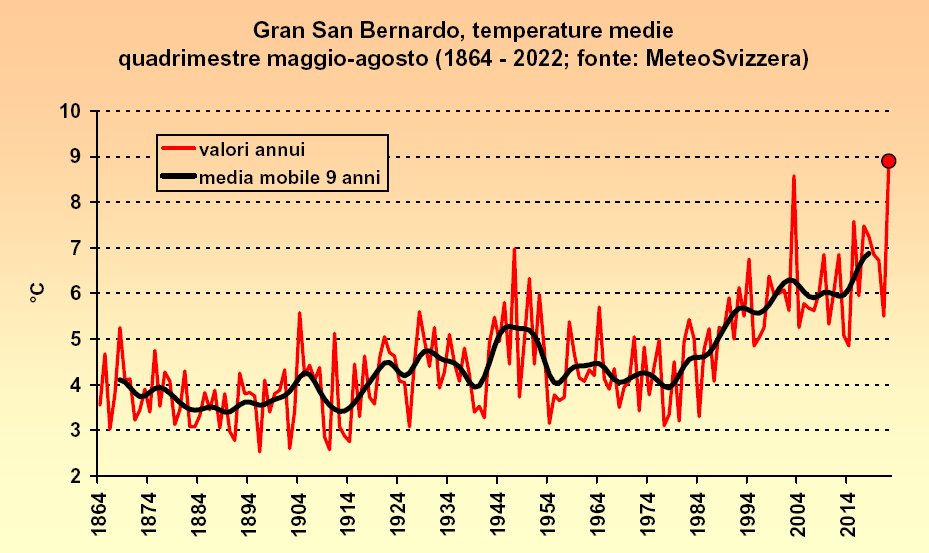

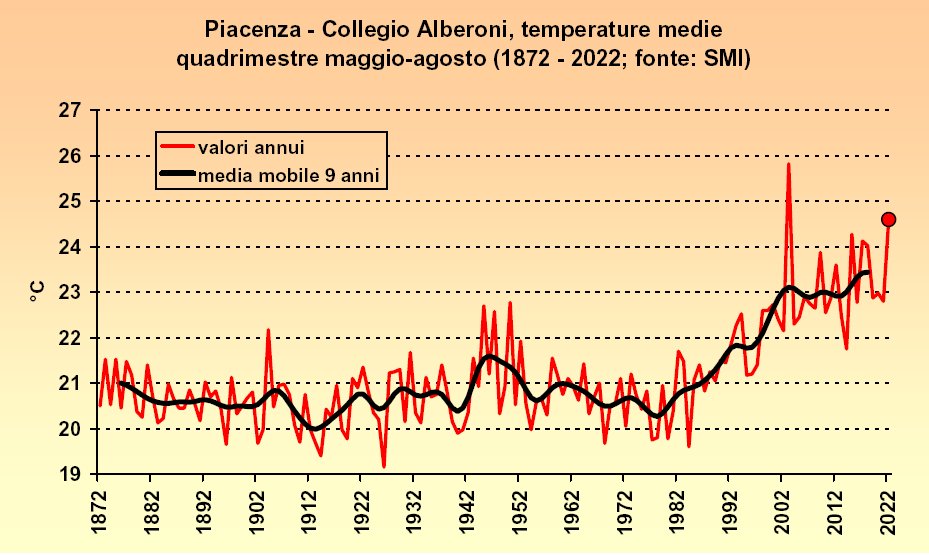

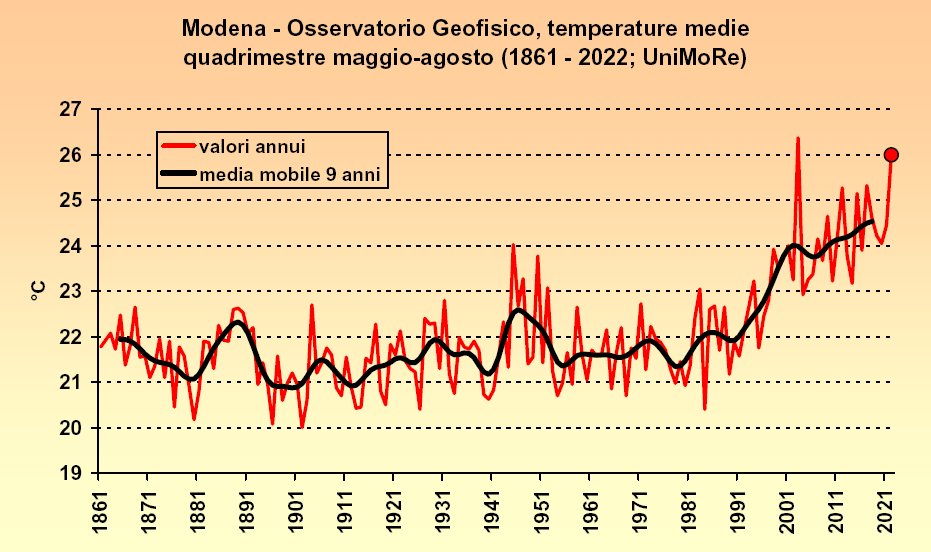

Considerando il quadrimestre maggio-agosto, che permette di

rappresentare in maniera ancora più efficace il connubio tra intensità

e durata del caldo estivo, insorto precocemente proprio alla metà di maggio,

l'eccezionalità dell'episodio del 2022 primeggia in molti casi

rispetto a quello del 2003, come ad Aosta, al Gran San Bernardo, a

Torino, Moncalieri, Bolzano e Rovereto. Altrove rimane in seconda

posizione talora per appena 0,1-0,2 °C (Oropa, Pontremoli),

confermando distacchi più marcati invece dall'Emilia alle Marche

(1,2 °C inferiore a Piacenza).

Tutte le serie storiche analizzate mostrano i vistosi "outliers"

rappresentati dalle stagioni estive 2003 e 2022, al di là delle

modeste differenze che hanno portato a superare o meno (soprattutto

nel caso del quadrimestre maggio-agosto) il caso di 19 anni fa. La

tendenza al riscaldamento è evidente ovunque da fine Anni Ottanta del

Novecento, e la frequenza di episodi così estremi in rapporto al clima

passato (quando erano sconosciuti) aumenta nettamente.

LA SITUAZIONE

A SCALA NAZIONALE:

SECONDA ESTATE PIU' CALDA, POCO SOTTO IL 2003

Le

analisi

del CNR-ISAC di Bologna (a cura del dr. Michele Brunetti)

indicano che il trimestre estivo giugno-agosto 2022 è stato il

secondo più caldo, sia a livello nazionale (anomalia da 1991-2020:

+2,06 °C), sia al Nord (+2,32 °C), al Centro (+2,15 °C) e al Sud

(+1,89 °C), nella serie storica con inizio nel 1800 (1831 nel caso del

Centro Italia).

Il 2003 è rimasto in cima alla classifica, seppure con distacchi

limitati a

0,52 °C nell'insieme del Paese, 0,48 °C al Nord, 0,51 °C al Centro

e 0,55 °C al Sud.

Più in dettaglio, anche maggio, giugno e luglio 2022

sono stati secondi tra i più caldi a livello nazionale, seguiti

da un agosto in sesta posizione.

Il periodo gennaio - agosto resiste invece al primo

posto tra i rispettivi periodi più caldi dal 1800, a scala

italiana (+0,99 °C) come in tutte le singole sottozone (+1,33 °C al

Nord, +0,93 °C al Centro e +0,76 °C al Sud).

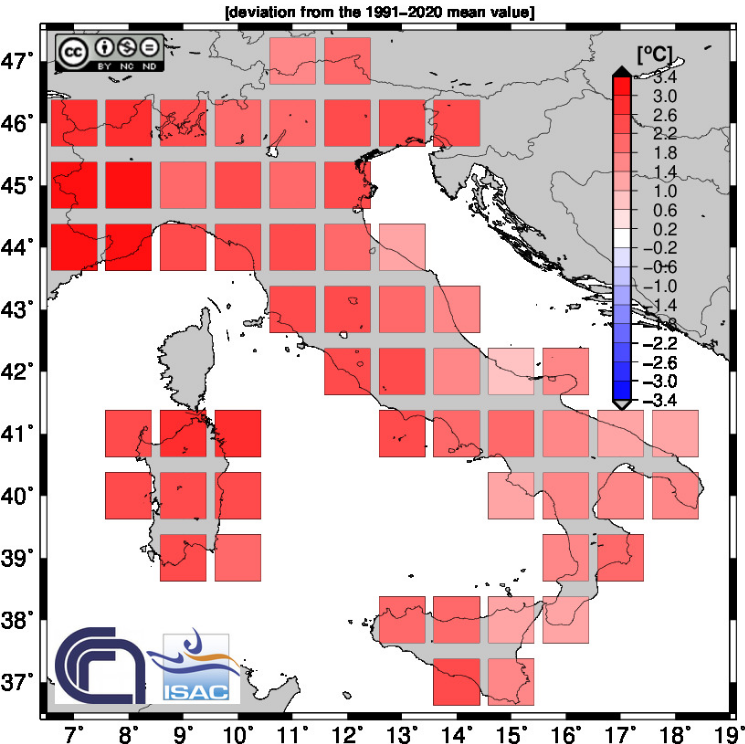

Anomalie termiche giugno - agosto

2022 in Italia,

rispetto alla media 1991-2020 (fonte:

CNR-ISAC

Bologna).

Gli eccessi di caldo più marcati hanno interessato il Nord, il

medio-alto Tirreno e la Sardegna; scarti dalla norma meno pronunciati invece tra l'Adriatico

e l'estremo Sud.

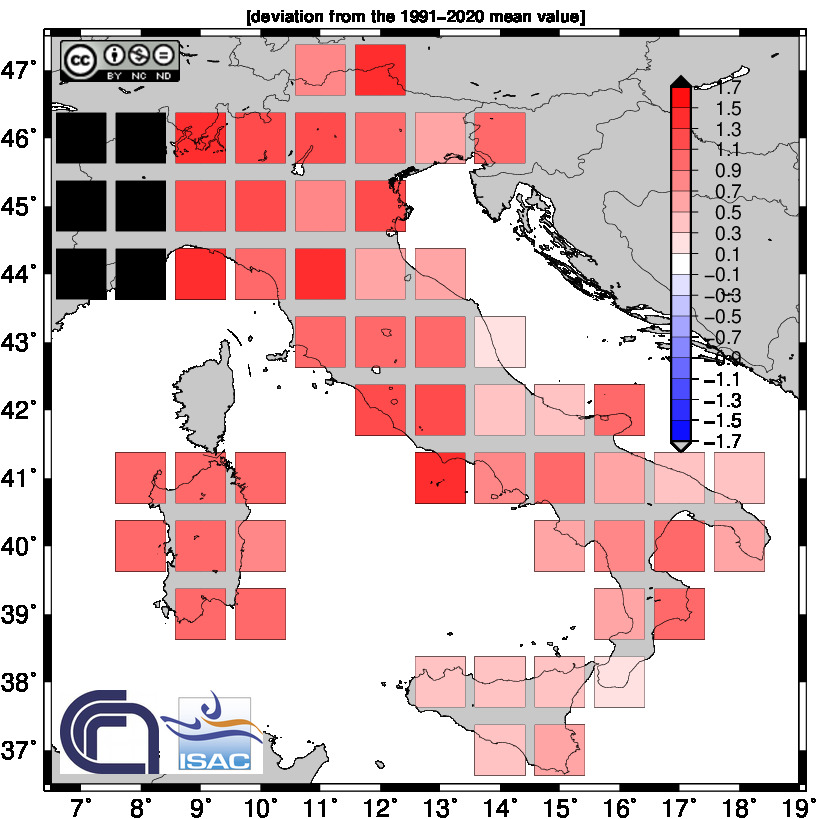

Anomalie termiche gennaio - agosto

2022 in Italia,

rispetto alla media 1991-2020 (fonte:

CNR-ISAC

Bologna).

In questo caso il Nord-Ovest si distingue particolarmente come la zona

più interessata dalle anomalie calde, con oltre 1,7 °C sopra la norma

su un lungo periodo di 8 mesi.

CALDO OSTINATO

E SENZA INTERRUZIONI, GIORNO E NOTTE

Ai numerosi record mensili e assoluti di temperatura massima

giornaliera registrati tra maggio e luglio 2022, ed elencati

qui, in agosto si sono ancora aggiunti i 44,3 °C registrati

il giorno 18 durante un episodio di intenso scirocco a

Palermo - Punta Raisi (stazione ENAV), primato per qualunque mese dell'anno

nella serie iniziata nel 1960.

All'osservatorio "Vaiana" dell'Università, in centro a Palermo, con

43,8 °C è rimasto invece imbattuto il record di 44,6 °C del 25 giugno

2007.

Ma oltre alle singole punte di caldo estremo, più

numerose tra il Nord e le regioni tirreniche, a

sorprendere è stata la continuità del caldo anomalo. Ecco un paio di

esempi al proposito.

1) Torino - Via della Consolata (ARPA Piemonte)

74 giorni con temperatura massima >= 30 °C, pari merito con

quanto osservato nel 2003 fino a tutto settembre (ma alla data attuale

nel 2003 si era a 73). Media annua 1991-2020: 42 giorni.

Le massime non sono mai scese sotto i 30 °C dal 29 giugno al 28 luglio

inclusi (30 giorni consecutivi), né sotto i 33 °C dal 14 al 26 luglio

(13 giorni).

Soffocanti sono state pure le ore notturne: fino al 7 settembre, in

ben 79 giorni la temperatura minima non è scesa sotto i 20 °C

(media annua 1991-2020: 40 giorni), battendo clamorosamente il

precedente primato di 62 giorni del 2003.

2)

Modena - Osservatorio Geofisico / Piazza Roma

(UniMoRe)

Anche in questa stazione storica, riferimento per la pianura

emiliana orientale, si sono contati 74 giorni con Tmax >= 30 °C,

frequenza superata solo nel 2003 (80 giorni). La media annua 1991-2020

di è 47 giorni.

Fino al 5 settembre sono state 96 le notti "tropicali", con

minima >= 20 °C (media 1991-2020: 62 casi), superando così il precedente

primato del 2003 (91 casi).

Il

sistema di sorveglianza della mortalità da caldo del Ministero

della Salute attribuisce alla calura esagerata un

aumento dei decessi rispetto all'andamento ordinario di fondo,

preliminarmente valutato nel 36% nella seconda metà di luglio 2022

a scala nazionale, sulla base dei dati raccolti in 33 città campione.

PROLUNGATA ASSENZA DI GELO E NEVICATE

IN ALTA MONTAGNA

Prosegue tuttora il lungo periodo senza gelo in alta

montagna, per lo meno a quote inferiori a 3000 m.

La stazione meteorologica SMI alla fronte del Ghiacciaio Ciardoney

(2850 m, Gran Paradiso) da 89 giorni attende di rivedere una

pur flebile gelata notturna (ultimo episodio i -1,2 °C del 10 giugno

2022), e per due settimane, dal 14 al 27 luglio, le temperature minime non sono mai scese

sotto i 9 °C, giorno e notte! Nella pur breve serie storica della

stazione (2010-2022) non si era mai registrato un periodo senza gelo

così lungo.

Inoltre lì non si vede nevicare in maniera apprezzabile perfino dal

6 maggio 2022, mentre di solito alcune imbiancate - per quanto

effimere - a quelle quote prossime a 3000 m si verificano di solito anche nel cuore dell'estate, e

contribuiscono a

rallentare la perdita di ghiaccio che invece quest'anno è proseguita

senza posa fino ad asportare probabilmente 4 metri e più di spessore

glaciale, ma avremo modo di verificarlo con precisione tra pochi di

giorni durante la campagna di misure di fine stagione.

Modeste spruzzate di neve sono avvenute solo a quote

superiori (ad esempio dai 3000 m il 18-19 agosto sulle Alpi Graie), o

localmente più in basso sulle Alpi orientali (il 13 agosto ai 2752 m

del Rifugio Lagazuoi, Dolomiti).

Il Ghiacciaio Ciardoney (Gran

Paradiso) ripreso dalla webcam della stazione meteorologica al mattino del

23 agosto 2022: da fine giugno in poi il ghiacciaio si è

ininterrottamente presentato così, totalmente privo di neve residua e

senza il minimo sollievo di alcuna nevicata, ancorché effimera. Il

torrente glaciale, gonfio d'acqua cerulea per le fini particelle di

limo in sospensione, testimonia proprio l'intensa fusione glaciale.

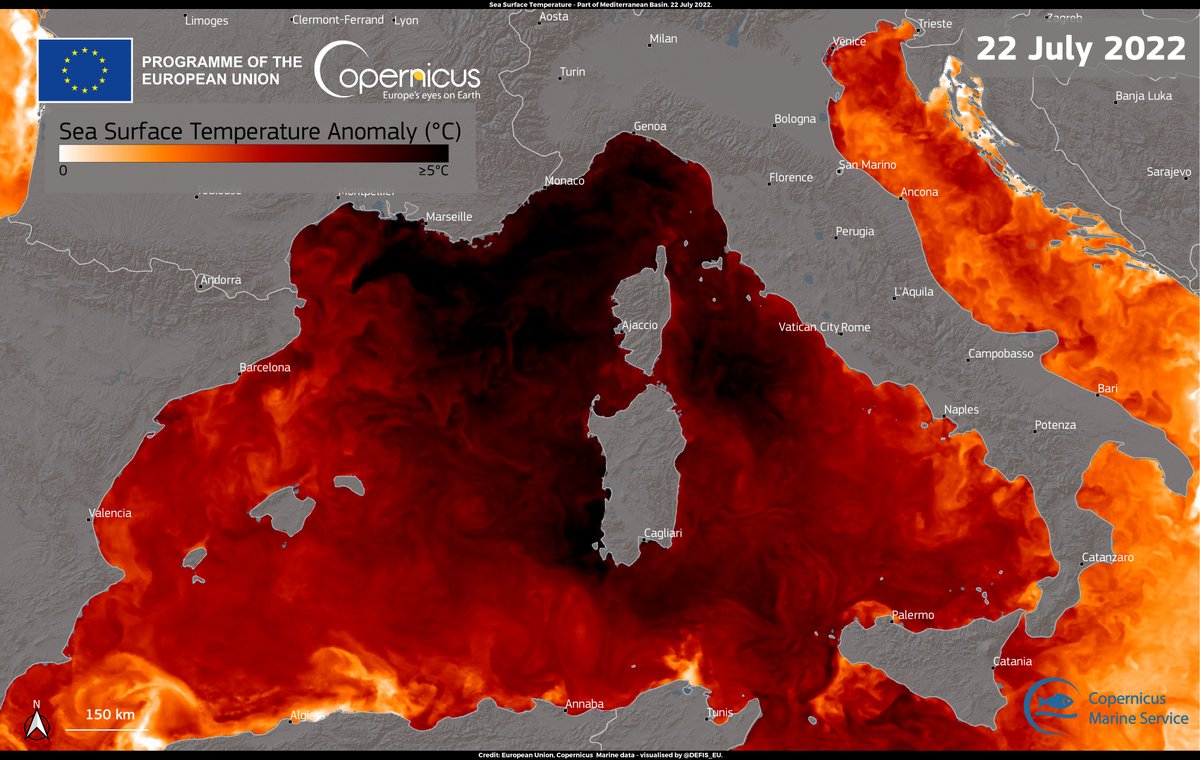

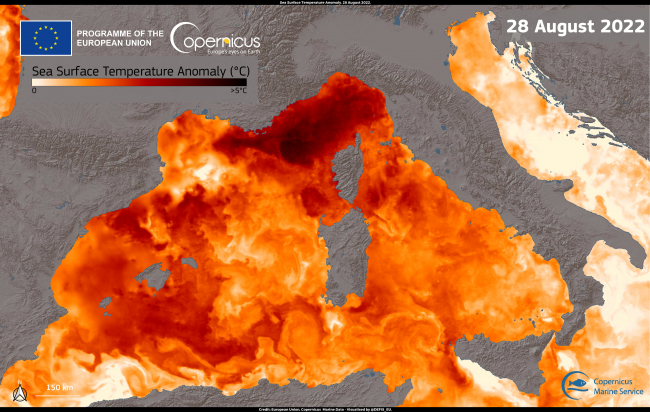

ONDATA DI CALORE MARINO IN ATTENUAZIONE,

MA ANCORA TROPPO CALDO

Il caldo straordinario ha riguardato non solo

l'atmosfera ma anche le acque del Mediterraneo, che per gran parte

dell'estate hanno mostrato anomalie termiche fin prossime a 5 °C

in superficie

tra Golfo del Leone, Mar Ligure, Corsica e Sardegna.

A fine agosto 2022 gli eccessi termici si sono ridotti, ma rimaneva

un'area di anomalia intorno a +3 °C tra la Corsica e le coste del Midi

francese.

Anomalie della temperatura

superficiale (SST, Sea Surface Temperature) del Mediterraneo il 22

luglio e 28 agosto 2022

(fonte: European Union,

Copernicus

Marine Service data).

Secondo il report

“State of the climate” dell'American Meteorological Society,

già

nel 2021 si era stabilito un nuovo record di contenuto di calore negli

oceani globali: assorbendo questi il 91% dell'energia in eccesso intrappolata nel

sistema-Terra dal crescente effetto-serra, sono loro l'indicatore

principale del disequilibrio energetico del pianeta, ben più della

temperatura atmosferica.

I mari globali sempre più caldi favoriscono lo sviluppo di tempeste

più violente e intensificano la fusione e fratturazione delle piattaforme di

ghiaccio costiere (ice-shelf) in Antartide, accelerando il flusso

del ghiaccio da monte e dunque

la perdita di massa glaciale anche dall'interno del continente.

A tal proposito, lo studio “Antarctic

calving loss rivals ice-shelf thinning” del Jet Propulsion

Laboratory (NASA), pubblicato su Nature ad agosto 2022, ha raddoppiato

le precedenti stime della perdita di massa per distacco di iceberg

dalle piattaforme glaciali galleggianti antartiche, destabilizzate

proprio dalle acque oceaniche più calde: 12 mila miliardi di

tonnellate negli ultimi 25 anni.

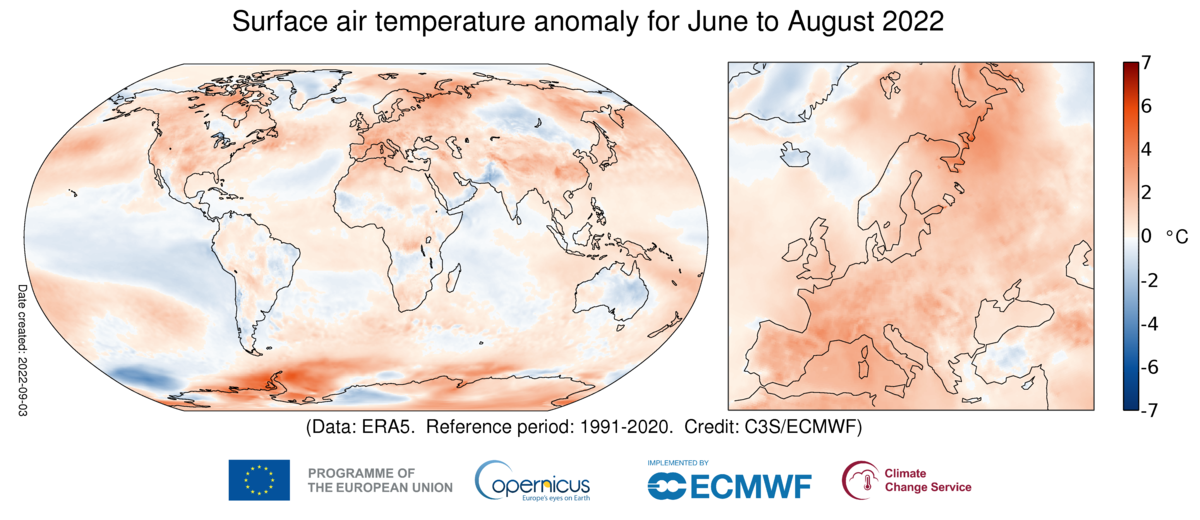

AGOSTO ED

ESTATE 2022: I PIU' CALDI IN EUROPA

Secondo gli aggiornamenti del servizio di monitoraggio

satellitare del pianeta

EU-Copernicus,

sia agosto sia l'intero trimestre estivo 2022 in Europa sono stati

con ampio margine

i più caldi nella serie di dati satellitari cominciata nel

1979 (ma, ragionevolmente, da tempi ben più lunghi).

Agosto con un'anomalia continentale di +1,72 °C rispetto al

trentennio 1991-2020 ha superato di ben 0,8 °C il precedente record

del 2018. Inoltre nell'agosto 2003 (quarto in classifica) si

registrarono anomalie ancora più intense in alcune parti d'Europa ma

altre zone furono più fresche del solito, mentre stavolta gli

eccessi di caldo sono stati particolarmente estesi, con massime

anomalie (anche intorno a +4 °C) in Russia europea, dal Mare di

Barents al Caucaso.

Il trimestre giugno-agosto (anomalia

continentale: +1,34 °C) ha superato di 0,4 °C il primato stabilito

appena un anno fa, nell'estate 2021, di 0,5 °C le stagioni 2010

e 2018, e di 0,6 °C l'estate 2003.

Inoltre, agosto più caldo anche a livello globale,

pari merito con quelli del 2017 e 2021.

Più dettagli nell'analisi

mensile/stagionale EU-Copernicus.

Anomalie globali ed europee di

temperatura dell'aria in superficie nel trimestre giugno-agosto 2022

(fonte:

Copernicus Climate Change Service/ECMWF).

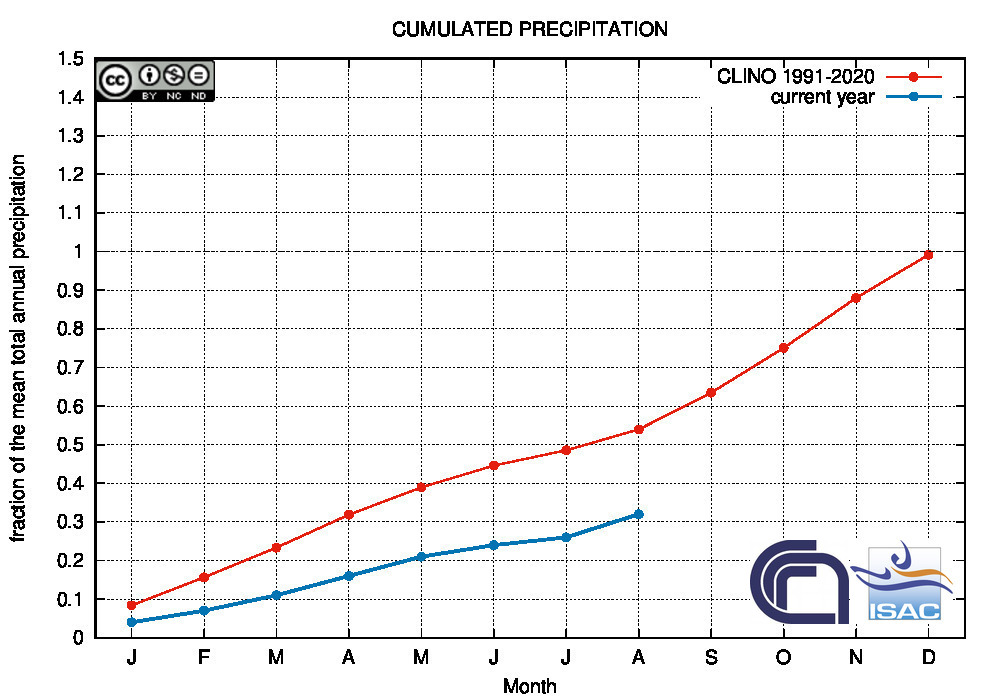

PRECIPITAZIONI:

TEMPORALI PIU' FREQUENTI IN AGOSTO, DEFICIT IN LIEVE CALO, MA RESTA

MARCATO

Più variegata la situazione delle precipitazioni. In

generale, rispetto a quanto descritto

nel precedente approfondimento, persiste la situazione di marcato

deficit pluviometrico, tuttavia - grazie ai temporali tornati più

frequenti in agosto - sempre secondo il CNR-ISAC l'ammanco di

precipitazioni rispetto al consueto a scala nazionale e da inizio 2022

si è ridotto da -47% (gennaio-luglio) a -41% (gennaio-agosto).

Precipitazioni cumulate a scala

nazionale, espresse in forma di frazione mensile progressiva rispetto

al totale annuo normale (da 0 a inizio anno, a 1 a fine anno). Tra

gennaio e agosto 2022 nell'insieme del Paese si è raccolto circa il

32% del valore normale annuo, rispetto al 54% che si sarebbe già

dovuto accumulare secondo la media 1991-2020. Ciò significa che nei

primi otto mesi del 2022 si è totalizzato il 59% della precipitazione

normale, ovvero con un'anomalia di -41% (fonte:

CNR-ISAC

Bologna).

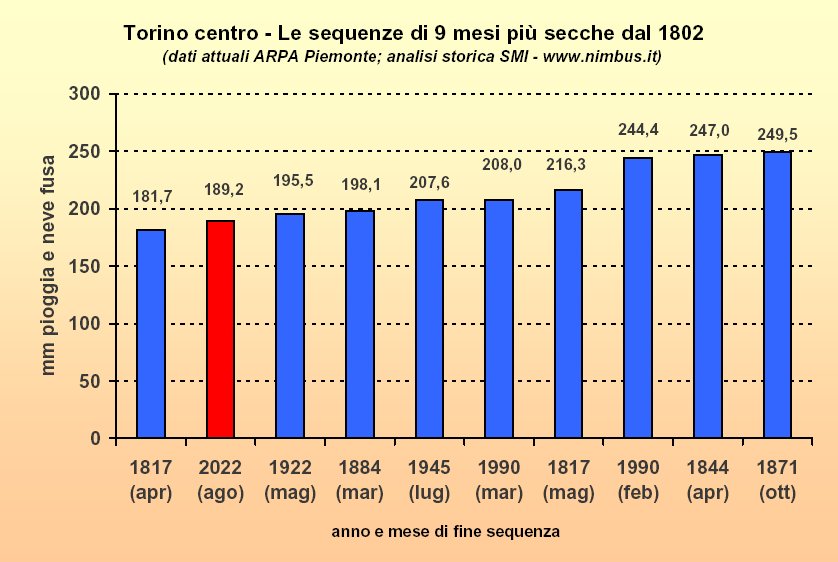

A livello locale, Torino, Varese e Pontremoli segnalano i loro

periodi gennaio-agosto più secchi nelle serie pluviometriche

iniziate rispettivamente nel 1802, 1966 e 1878, con quantità pari a

solo 30%, 36% e 45% della norma 1991-2020 (ovvero deficit di -70%, -64%

e -55%).

Spiccano soprattutto i miseri 177 mm di Torino-centro, zona

ostinatamente scansata da rovesci e temporali, quantità di gran lunga

inferiore al precedente minimo storico di 256 mm del periodo

gennaio-agosto 1871.

Inoltre, sempre a Torino, i 189,2 mm del periodo dicembre 2021

- agosto 2022 sono in seconda posizione tra i minimi assoluti per

qualunque sequenza possibile di 9 mesi consecutivi nella serie dal

1802, a pochi millimetri dal record bisecolare dell'agosto 1816 - aprile 1817

(grafico qui sotto).

Altre località mostrano invece situazioni meno anomale, in

particolare lungo la pianura emiliana: a Modena i 316 mm

totalizzati in otto mesi (gennaio-agosto 2022) corrispondono al 76%

del normale (deficit -24%) e si pongono solo in cinquantunesima posizione dal 1830

riferendosi sempre ai periodi gennaio-agosto (in media un

caso simile avviene ogni 3-4 anni). Identica anomalia a Parma per i 343 mm

caduti, corrispondenti però alla diciottesima posizione tra i periodi

gennaio-agosto più secchi (un caso ogni 8 anni).

Tuttavia i dati di precipitazione totale talora

nascondono comunque al loro interno lunghi periodi critici di

siccità, intervallati a precipitazioni brevi e concentrate: all'osservatorio

"Serpieri" di Urbino, dei 127 mm raccolti nel trimestre

estivo, solo 27 mm appartengono ai 79 giorni dal 1° giugno

al 18 agosto, dopodiché tre violenti temporali hanno scaricato 100

mm, il primo dei quali con chicchi di grandine simili a palle da

tennis nei dintorni della città.

All'osservatorio di Parma gli 80,6 mm piovuti il

19 agosto da soli rappresentano il 23% di quanto totalizzato nei primi

otto mesi del 2022.

Dopo il minimo assoluto bisecolare di portata raggiunto

dal Po alla stazione idrometrica storica di Ferrara -

Pontelagoscuro il 24 luglio 2022, pari ad appena 104 m3/s,

un temporale dopo l'altro i deflussi del fiume sono via via

aumentati nel corso di agosto fino a riportarsi a 542 m3/s

il giorno 21 (a seguito dei forti rovesci del 18-19), per poi

stabilizzarsi poco sopra i 350 m3/s a inizio settembre.

Per quanto in miglioramento, si tratta pur sempre di un valore pari a

circa un terzo della portata normale del periodo.

Il maggiore apporto di acqua dolce ha comunque permesso

un arretramento del cuneo salino da 40 a circa 20 km dalla costa

adriatica.

ANCHE NUBIFRAGI

E TEMPESTE

Alcuni eventi temporaleschi di agosto 2022 sono stati

particolarmente violenti e dannosi, ecco una cronaca dei più

significativi.

5 agosto 2022, Alpi

Nubifragi sulle Alpi al termine di una giornata canicolare, numerose

colate di fango e detriti dalla Val Ferret (Courmayeur) alle Dolomiti,

con gli eventi più rovinosi in Val di Fassa e Badia (123 mm a Pozza di

Fassa, caduti in gran parte in un'ora, rete

Meteonetwork).

9-11 agosto 2022, Sud Italia

Al cedere dell'anticiclone nord-africano intensi temporali si sono

formati al Centro-Sud e sulle isole.

Martedì 9 agosto i fenomeni più violenti hanno investito la Campania e

in particolare Monteforte Irpino, raggiunto da impetuose colate

di fango sotto uno scroscio da 56 mm di pioggia in poco più di

mezz'ora: un evento che, seppure in scala minore e senza vittime,

ricorda le dinamiche del disastro di Sarno del maggio 1998, e che

proprio a Monteforte si era già verificato il 27 settembre 2020.

Anche l'alluvione-lampo che al mattino di venerdì 12 ha colpito Scilla (Reggio Calabria), innescata dai 68 mm piovuti

in un'ora sui rilievi soprastanti il borgo (stazione

ARPA Calabria di Monte Scrisi), ha un precedente analogo recente,

il 16 luglio 2017. Contemporaneamente, gravi dissesti e danni pure a

Stromboli. Agli esiti rovinosi di questi episodi ha contribuito

in varia misura un mix di concause antropiche tra cui la

costrizione di rii in alvei cementificati e di sezione insufficiente

a smaltire i pur rari deflussi di piena, e il denudamento dei

versanti da parte di incendi boschivi.

Altri nubifragi e inondazioni giovedì 11 nel Cagliaritano, e a

causa dei fulmini una vittima a Casteltermini (Agrigento)

e quattro feriti a Soverato (Catanzaro).

17-19 agosto 2022, Centro-Nord (tempeste in Liguria

e Toscana)

L'enorme quantità di energia e vapore acqueo messi in gioco

dall'atmosfera afosa e dal mare 5 °C più caldo del normale hanno

incentivato la violenza dei fenomeni all'arrivo dall'Atlantico del

primo sistema

perturbato organizzato di fine estate.

Episodi rovinosi

già la sera di mercoledì 17 tra il Modenese e il Ferrarese

(decine di tetti scoperchiati dal vento), poi nelle ore centrali di

giovedì 18 un esteso e potente sistema temporalesco ha fatto disastri

su Levante Ligure, Appennino Settentrionale e Toscana con venti

fino a 144 km/h alla Spezia, due vittime sotto alberi

caduti a Carrara e Lucca e decine di feriti, grandine copiosa a

Sestri Levante e a Bardi (Parma); scompiglio per il furioso temporale

anche a Venezia, e nel Saluzzese (Cuneo) si è passati dalla siccità

agli allagamenti per rovesci da ben 201 mm in poche ore, mentre lo

scirocco rovente portava la temperatura a 44,3 °C a Palermo-Punta

Raisi (vedi commento sopra).

Venerdì 19

temporali in trasferimento verso l’Adriatico, strade inondate

da circa 100 mm di pioggia a Ferrara e molti danni per

grandine gigante nel Montefeltro e nel Barese.

Le caratteristiche dell'eccezionale tempesta che il

18 agosto - attraversata la Corsica pure lì con

gravissimi danni e ben 6 vittime - ha colpito Liguria e Toscana,

rendono l'evento assimilabile ai "derecho" che di quando in

quando spazzano le pianure statunitensi: violente linee temporalesche

associate a sistemi convettivi a mesoscala che rimangono attive per

almeno sei ore producendo danni da vento oltre 94 km/h su gran parte

di un'area di almeno 100 km di larghezza e 640 km di lunghezza.

Pistoia, un camion colpito dagli

alberi abbattuti dalla tempesta

del 18 agosto 2022 (f. Corpo dei Vigili del Fuoco, via

ANSA).

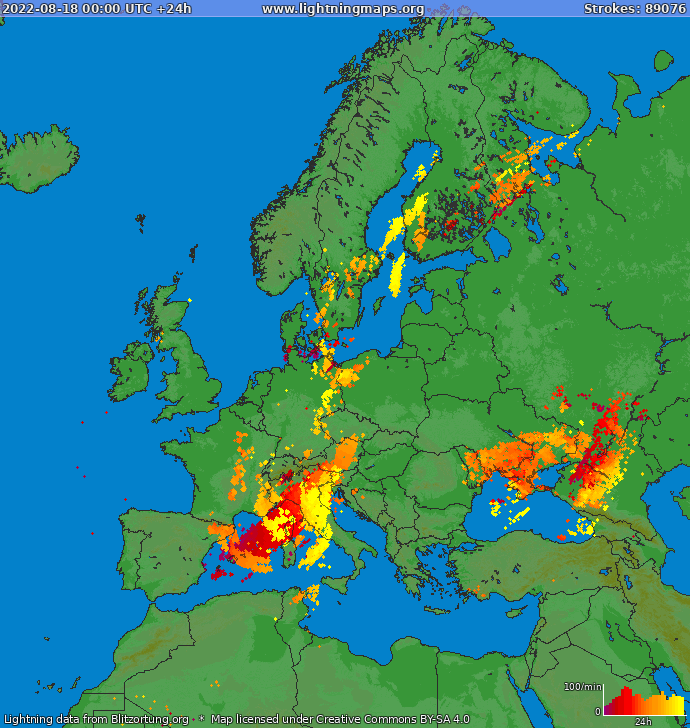

Fulminazioni del 18 agosto 2022 in

Europa. Si nota il massiccio ammasso di scariche del violentissimo

sistema temporalesco che in una dozzina d'ore ha percorso circa

1500 km dalle Baleari al confine tra Austria e Repubblica Ceca,

passando per il Centro-Nord Italia

(fonte: Blitzortung -

www.lightningmaps.org).

ALTRE RISORSE

SU CALDO E SICCITA'

DELL'ESTATE 2022

- Estate più calda pari merito con quella del 2017 in

Inghilterra, seconda in

Francia e

Svizzera, terza (pari merito con il 2019) in

Germania e quarta in

Austria.

- Francia:

stima preliminare di 11 mila vittime probabilmente dovute al caldo

eccessivo nell'estate 2022.

GRAZIE A...

... tutti i soggetti ed enti che hanno condiviso e

pubblicato dati e informazioni, in particolare i

soci e corrispondenti SMI Maurizio Ratti

(osservatorio di Pontremoli), Paolo Fantini

(osservatorio di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio Geofisico

di Modena), Alessio Bozzo e Filippo Orlando

(osservatorio di Rovereto), Paolo Valisa (osservatorio

di Varese,

Centro Geofisico Prealpino),

Piero Paolucci (osservatorio

di Urbino).

Inoltre, Luca Maraldo (Provincia

Autonoma di Bolzano, Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe),

Denise Ponziani (Centro

Funzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nonché il

Copernicus

Climate Change Service/ECMWF, il

CNR-ISAC di Bologna,

ARPA Piemonte,

l'osservatorio meteo-sismico del Santuario di Oropa e

MeteoSvizzera.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|