|

L'Italia, così come gran parte dell'Europa

centro-meridionale, sta soffrendo da mesi un connubio inedito di

siccità e caldo estremi che determina gravi ripercussioni negative

su ecosistemi naturali, ghiacciai alpini, agricoltura, produzione

idroelettrica, benessere umano e animale, e favorisce la propagazione

di numerosi e vasti incendi boschivi, dal Carso, alla Toscana e

alla Liguria, oltre alle regioni meridionali già maggiormente soggette

in estate.

Tale anomalia meteo-climatica ha preso origine a

dicembre 2021,

ha caratterizzato tutto l'inverno, protraendosi poi nella

primavera 2022 solo con temporanei e modesti sollievi da parte di

alcuni episodi piovosi diffusi giunti sul Nord Italia tra fine aprile e inizio

maggio, infine si è ulteriormente intensificata con l'instaurarsi di

condizioni precocemente estive fin da metà maggio.

Responsabile è una situazione di blocco atmosferico caratterizzata dal

continuo rigenerarsi di pulsazioni dell'anticiclone nord-africano

verso l'Europa (configurazione più manifesta alle quote medio-alte

della troposfera, mentre d'estate al suolo la pressione tende a essere

più livellata, e l'anomalia barica in atto in superficie appare meno

evidente).

Il

Nord-Ovest e in particolare l'area intorno a Torino sono tra le zone

italiane più penalizzate sia dalla siccità sia dal caldo anomalo in

relazione ai valori medi. Il marcato stress fisiologico induce gli

alberi a un precoce ingiallimento e caduta delle foglie, come, qui

sopra, al Parco Piemonte nel quartiere Mirafiori, periferia Sud di

Torino

(28 luglio 2022, f. Daniele Cat Berro).

Rovereto, fine luglio 2022: i boschi di rovere, farnia e carpino sulle

pendici del Monte Finonchio al centro e del Monte Zugna a destra, sono

andati incontro a precoce colorazione e disseccamento delle foglie

fino a quote di circa 700 m sui versanti più soleggiati, come non si

era mai visto su simili estensioni in questo periodo dell'anno (f.

Alessio Bozzo).

Anomalie di altezza del geopotenziale alla superficie di 500 hPa

(circa 5600 m di quota) sull'Europa nel periodo 15 maggio - 31 luglio

2022. Gli anticicloni in quota hanno insistito più del solito su quasi

tutto il continente, ad eccezione del settore più orientale e

dell'estremo Nord Atlantico, raggiungendo l'apice dell'intensità

rispetto al consueto proprio sul Centro-Nord Italia. Ad essi erano

associati marcati apporti di aria subtropicale molto calda (Fonte:

PSL-NOAA; clicca

sull'immagine per ingrandire).

SICCITA' SENZA

PRECEDENTI A SCALA NAZIONALE

Nel corso dei mesi la carenza di precipitazioni ha

raggiunto un'entità eccezionale, dapprima al Nord e poi anche

nell'insieme del Paese.

Secondo le

analisi del CNR-ISAC di Bologna, la quantità d'acqua cumulata a

livello nazionale dal 1° gennaio al 31 luglio è inferiore del 47%

alla media del nuovo trentennio di riferimento 1991-2020 (-52% al

Settentrione), e per ora il 2022 - relativamente ai primi sette

mesi - risulta l'anno più secco nella serie storica italiana

con inizio nel 1800. Svariate località dal Torinese, alla bassa

emiliana, alla Toscana non hanno ricevuto nemmeno 200 mm d'acqua da

inizio anno.

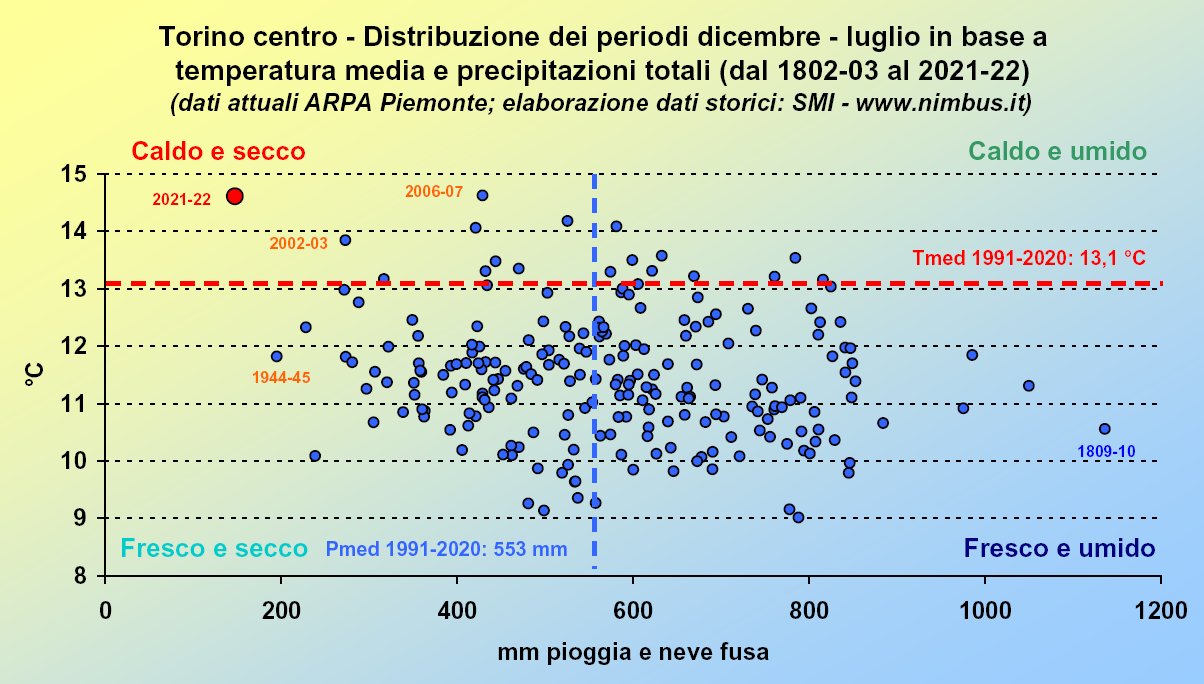

Torino è una città tra le più colpite

dall'anomalia negativa di precipitazioni: dal 1° dicembre 2021 al 31

luglio 2022 si sono raccolti appena 147 mm di pioggia e neve

fusa al pluviometro

ARPA Piemonte

di via della Consolata, riferimento per la serie storica del

centro-città, 39% della media 1991-2020 e minimo per il

periodo dicembre-luglio nella serie dal 1802.

Carenza molto marcata anche nella zona insubrica solitamente molto

piovosa: sempre dal 1° dicembre al 31 luglio, solo 356 mm a Varese

(Centro

Geofisico Prealpino), 38% del normale, minimo storico nella

serie dal 1967, di gran lunga inferiore al precedente (535 mm nel

dicembre 2004 - luglio 2005).

Sulle Alpi orientali, 281 mm all'osservatorio di

Rovereto (47% della norma), anche qui minimo nella serie

dal 1882.

A Piacenza - Collegio Alberoni 252 mm totali

(38%), ma in questo caso in quinta posizione dal 1871 dopo gli

episodi del dicembre 1944 - luglio 1945 (188 mm, record negativo per

tale intervallo di mesi), 1951-52 (210 mm), 1949-50 (221 mm) e 1928-29

(232 mm).

A Parma-Università (Piazzale Santa Croce) 293 mm

(53%), quindicesimo caso nella serie dal 1830 (minimo: 246 mm

nel dicembre 1952 - luglio 1953).

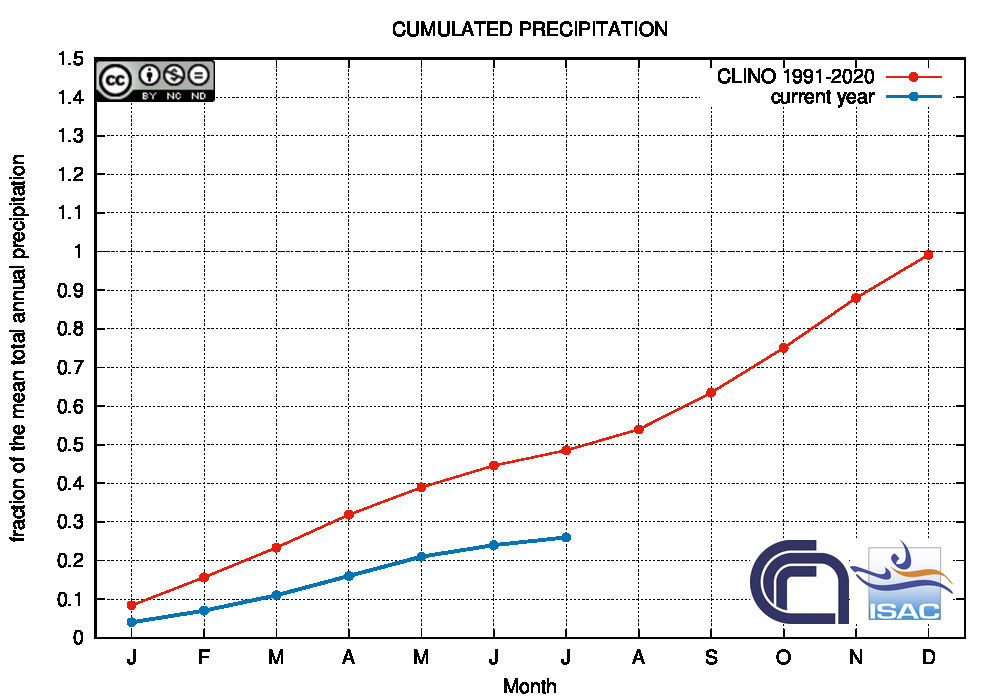

Precipitazioni cumulate a scala nazionale, espresse in forma di

frazione mensile progressiva rispetto al totale annuo normale (da 0 a

inizio anno, a 1 a fine anno). Tra gennaio e luglio 2022 nell'insieme

del Paese si è raccolto circa il 26% del valore normale annuo,

rispetto al 49% che si sarebbe già dovuto accumulare secondo la media

1991-2020. Ciò significa che nei primi sette mesi del 2022 si è

raccolto il 53% della precipitazione normale, ovvero con un'anomalia

di -47% (fonte:

CNR-ISAC

Bologna).

IL CALDO ESTREMO AGGRAVA

UNA SICCITA' GIA' STORICA

Parallelamente alla scarsità di precipitazioni, la

prevalenza di situazioni anticicloniche associate a risalite di masse

d'aria subtropicale - con l'ulteriore contributo dell'effetto-serra

antropogenico - ha determinato anomalie calde pressoché ininterrotte e

particolarmente evidenti dalla metà di maggio in poi.

In base alle statistiche

CNR-ISAC,

sia maggio, sia giugno, sia luglio 2022 si sono

collocati secondi tra i più caldi almeno dal 1800 in Italia,

rispettivamente dopo i casi record del 2003, ancora 2003, e 2015, con

anomalie nazionali di +1,83 °C, +1,88 °C e +2,26 °C rispetto al già

caldo trentennio 1991-2020.

Se a livello di medie dei singoli mesi non si sono raggiunti valori da

primato, il solo fatto di aver sfiorato a distanza di così pochi anni

episodi "fuori scala" come quelli del 2003 e 2015 rappresenta già di

per sé un fatto eccezionale e preoccupante.

In più, l'ostinazione delle anomalie calde ha fatto sì che i

primi sette mesi dell'anno, considerati insieme, risultino i

più caldi nei 223 anni di serie storica nazionale, sia come media

dell'intero Paese (+0,98 °C), sia nelle sottozone del Nord, Centro e

Sud, con scostamenti dalla norma fin prossimi a +2 °C al Nord-Ovest.

Il 2022 finora risulta dunque l'anno insieme più caldo e secco mai

registrato in Italia.

Caldo e siccità peraltro si alimentano

vicendevolmente in una spirale di retroazioni positive: le

temperature elevate accelerano il disseccamento di suoli e

vegetazione, peggiorando gli effetti della carenza di piogge a parità

di quantità d'acqua cadute, e a sua volta la secchezza dei suoli,

attraverso la riduzione dell'evaporazione e del suo effetto

rinfrescante, favorisce l'aumento delle temperature (ovvero il calore

non speso per far evaporare l'acqua si traduce in calore sensibile

e in un aumento termico dell'aria).

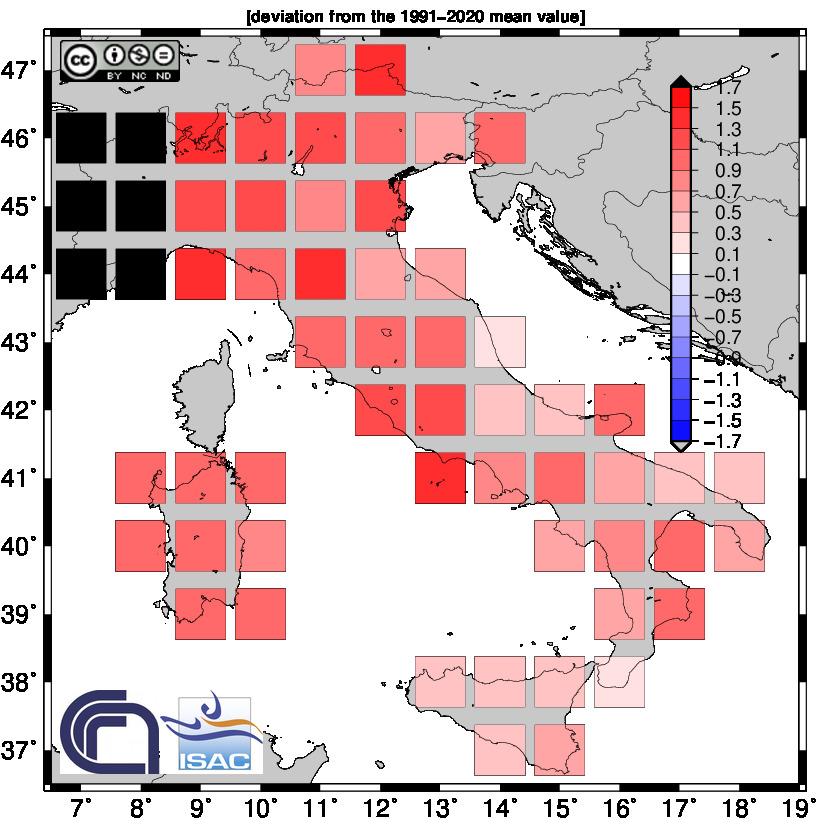

Anomalie termiche maggio-luglio 2022 in Italia, rispetto alla media

1991-2020 (fonte:

CNR-ISAC

Bologna). Il caldo è stato eccessivo in tutto il Paese, ma con

scarti più marcati al Nord-Ovest, regione d'altronde più vicina ai

massimi di anomalia positiva della pressione in quota (anticicloni).

La pressione più elevata del normale sul Mediterraneo

centro-occidentale ha inibito gli episodi di scirocco che di solito

determinano le temperature più roventi al Sud, zona che infatti ha

registrato temperature elevate, sì, ma senza episodi di caldo estremo.

A

Palermo - Osservatorio Vaiana in tutta l'estate 2022 fino all'8

agosto le temperature massime non sono salite oltre i 37,7 °C del 27

giugno, mentre un anno su cinque si sale almeno una volta a 40 °C o

più.

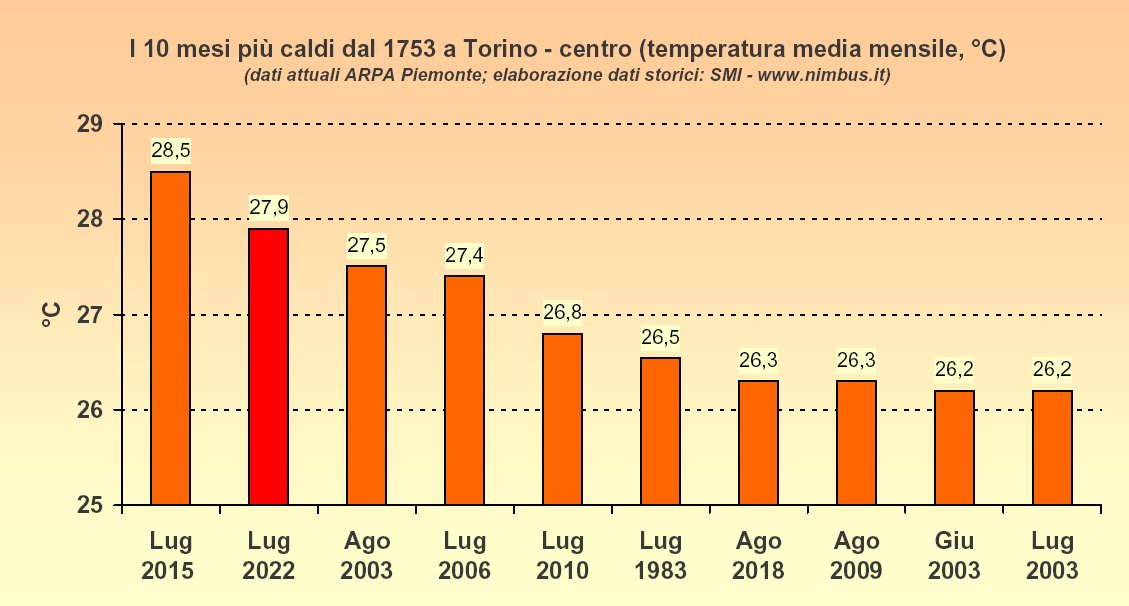

I singoli osservatori del Nord Italia confermano il luglio 2022

come il secondo più caldo nelle lunghe serie storiche, inferiore

in genere di circa mezzo grado °C al record del luglio 2015.

Per Torino, Varese e Rovereto è anche il secondo mese più caldo in

assoluto, seguito dall'agosto 2003, mentre negli osservatori lungo

la Via Emilia (Piacenza, Parma e Modena) slitta in terza posizione dal

momento che l'agosto 2003 compare al primo posto.

All'osservatorio di Pontremoli (Massa-Carrara) luglio

2022 si colloca invece in terza posizione dopo quelli del 2015 e 2006,

e quarto come mese in assoluto.

Decimo di grado °C più, decimo meno, ciò che conta e preoccupa di più

è che tutti i mesi (e gli anni) più caldi mai osservati si sono

affollati nell'ultimo ventennio.

Ecco dunque la classifica delle temperature medie dei

tre mesi più caldi in alcune località dotate di lunga serie storica:

Torino-centro (serie dal 1753)

1) luglio 2015, 28,5 °C

2) luglio 2022, 27,9 °C

3) agosto 2003, 27,5 °C

Varese-CGP (1967)

1) luglio 2015, 27,8 °C

2) luglio 2022, 27,5 °C

3) agosto 2003, 27,1 °C

Piacenza-Alberoni (1871)

1) agosto 2003, 28,8 °C

2) luglio 2015, 28,4 °C

3) luglio 2022, 27,6 °C

Parma-Università (1878)

1) agosto 2003, 29,4 °C

2) luglio 2015, 29,1 °C

3) luglio 2022, 28,9 °C

Modena-Oss. Geofisico (1860)

1 ex-aequo) luglio 2015 e agosto 2003, 29,4 °C

2) luglio 2022, 28,8 °C

3) agosto 2012, 28,3 °C

Rovereto-San Rocco (1882)

1) luglio 2015, 28,6 °C

2) luglio 2022, 28,2 °C

3) agosto 2003, 27,3 °C

Pontremoli (1929)

1) agosto 2003, 25,1 °C

2) luglio 2015, 24,9 °C

3) luglio 2006, 24,8 °C

4) luglio 2022, 24,7 °C

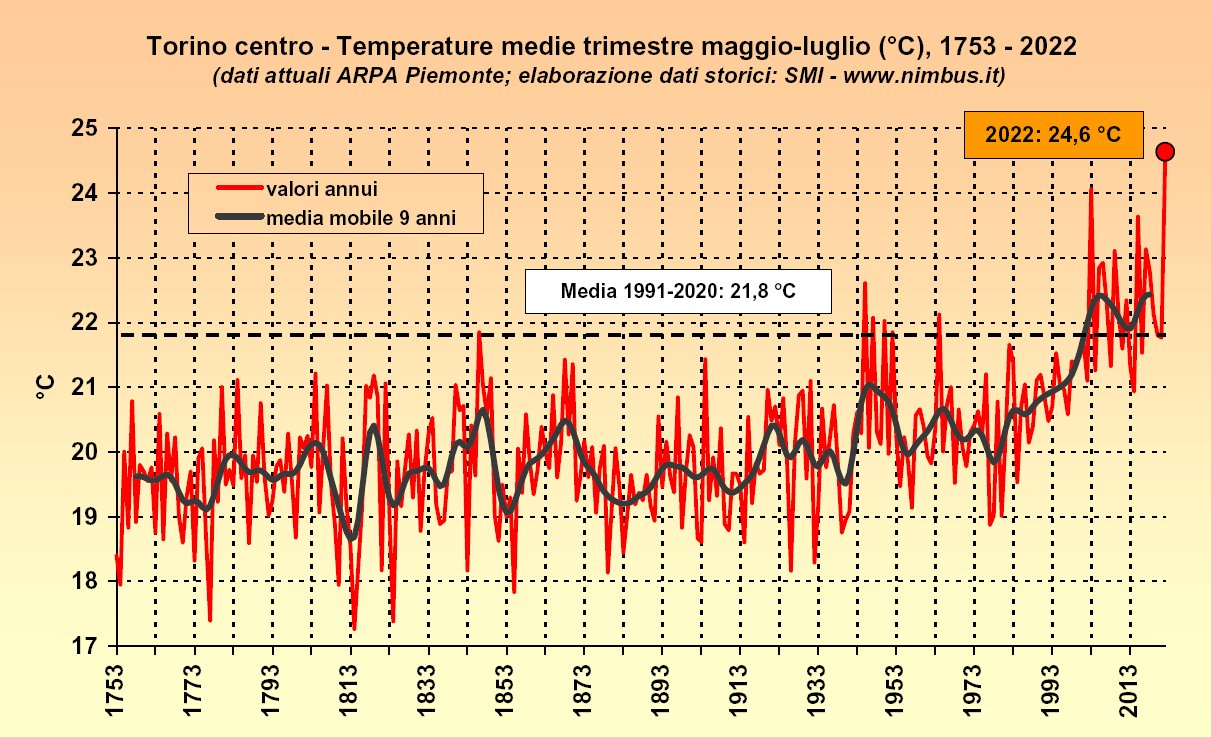

A conferma dell'eccezionale persistenza del caldo anomalo, la

temperatura media del trimestre maggio-luglio 2022 è in gran parte

del Nord Italia la più elevata in oltre un secolo, superando con un

buon margine perfino il caso del 2003 (vedi grafico di Torino

sotto).

L'episodio del 2003 è rimasto invece insuperato, sebbene per un

soffio, a Parma (media 25,6 °C maggio-luglio 2003, 25,4 °C nel

2022).

Nel 2003 ad essere straordinario fu in particolare il mese d'agosto,

che quest'anno con tutta probabilità non si avvicinerà al caso di 19

anni fa, ma non è del tutto escluso che il record del maggio-luglio

2022, magari non ovunque, si mantenga anche sui periodi maggio-agosto

e giugno-agosto.

L'ostinazione da primato della calura si evince anche

dalla lunghezza delle sequenze ininterrotte di giorni con

temperatura massima > 30 °C. Ad esempio, a Rovereto è stata

di ben 45 giorni (23 giugno - 6 agosto), di gran lunga

superiore al massimo precedente di 35 giorni (27 giugno - 31 luglio

2015).

Grafici che rappresentano l'entità dell'anomalia termo-pluviometrica a

Torino, città tra le più colpite dalla concomitanza caldo-secco. Qui

sopra, il pallino rosso del caso del 2021-2022 (il più in alto a

sinistra) indica che in oltre due secoli di misure nel periodo

dicembre-luglio non c'era mai stata una situazione così asciutta e

calda insieme, ben peggio dei casi 1944-45, 2002-03 e 2006-07.

L'osservatorio SMI di

Moncalieri - Collegio Carlo Alberto ha rilevato nel luglio 2022 un

nuovo record mensile di temperatura massima di 40,4 °C

il giorno 15 nella capannina nel sito di misura storico dal 1865

(termometro a massima di precisione qui sopra), lasciando invece

insuperato il primato assoluto di 42,3 °C del 28 giugno 2019.

Da segnalare inoltre il record assoluto (per qualunque mese,

non solo per luglio) di temperatura minima più elevata, 27,1 °C

(precedente: 26,8 °C il 30 luglio 1947).

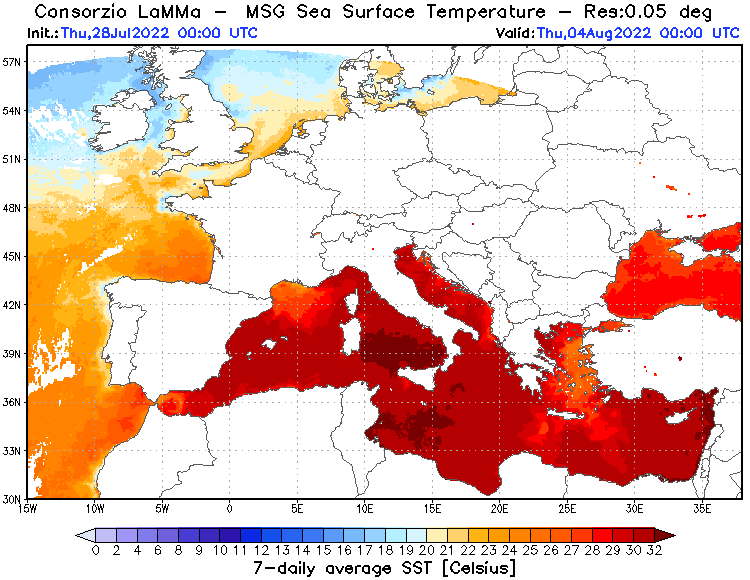

Ondate di caldo così insistenti e

anomale non si sono limitate a interessare l'atmosfera, ma si sono

trasferite anche al mare. Con la persistenza degli anticicloni

nordafricani e l'assenza di episodi di maestrale in grado di

rimescolare lo strato d'acqua superficiale, il Mediterraneo centrale e

soprattutto il Tirreno ha estesamente raggiunto temperature di 30-32

°C in superficie come media del periodo 28 luglio - 4 agosto 2022, da

4 a 6 °C sopra la norma e nefaste per gli ecosistemi marini

(fonte:

LAMMA Toscana).

NUOVI RECORD DI TEMPERATURA MASSIMA

Numerosi nuovi record mensili di temperatura massima

sono stati stabiliti nella rete di stazioni sinottiche dell'Aeronautica

Militare e dell'ENAV,

attive per lo più da almeno un sessantennio. Ecco un elenco non

esaustivo.

MAGGIO 2022

32,6 °C Pratica di Mare (giorno 27), 33,5 °C Fiumicino (27), 34,0 °C

Pisa (27), 34,3 °C Viterbo (27), 35,6 °C Grosseto (27), 36,1 °C

Firenze (27), 33,4 °C Ustica (31).

GIUGNO 2022

40,4 °C Alghero (4), 38,6 °C Pescara (5), 41,2 °C Guidonia (27-28,

anche per le stazioni seguenti), 41,0 °C Firenze-Peretola, 39,4 °C

Grazzanise (Caserta), 39,3 °C Ciampino, 39,0 °C Fiumicino e Latina,

38,9 °C Arezzo, 38,2 °C Pratica di Mare, 38,0 °C Napoli-Capodichino,

37,5 °C Ronchi dei Legionari (Trieste), 37,4 °C Campobasso.

LUGLIO 2022

40,0 °C Grosseto (4), 37,5 °C Genova-Sestri (18), 37,8 °C

Milano-Malpensa (22; primato assoluto, per qualunque mese), 40,2 °C

Treviso-Istrana (23), 40,0 °C Ferrara-San Luca (25).

Degni di rilievo anche i record per la seconda

decade di luglio di 37,0 °C a Pontremoli (SMI), 38,0 °C a

Piacenza-Alberoni (SMI), 38,7 °C a Parma-Piazzale Santa Croce

(Università) e 39,5 °C a Firenze-Peretola (AM).

Inoltre, il 22 luglio si sono registrati 41,2 °C a Carpi e 41,3 °C a

San Possidonio, nel Modenese (rete

associazione Emilia-Romagna Meteo/ASMER); il 23 luglio, ben

43,4 °C a Moie, sui colli anconetani (rete

Assam,

servizio agro-meteo delle Marche).

MAGRA DEL PO E

DEGLI AFFLUENTI:

DEFLUSSI AI MINIMI IN OLTRE DUECENTO ANNI

La scarsità dei contributi di pioggia, e di fusione

della neve sulle Alpi, ha portato allo sviluppo di una magra

eccezionale in tutti i bacini idrografici del Nord Italia a partire

dal tardo inverno e dalla primavera 2022.

Rovesci e temporali per lo più localizzati non hanno potuto impedire

al Po, esaurita precocemente la già miserrima risorsa nivale

alpina e appenninica, di raggiungere un minimo bisecolare di

portata di appena 104 m3/s il 24 luglio 2022 alla

stazione idrometrica di Ferrara-Pontelagoscuro, la più

importante di tutta l'asta fluviale a una sessantina di chilometri

dalla foce in Adriatico (fonte:

ARPAE).

Lo scarso apporto d'acqua dolce ha permesso una

notevole risalita, nei suoli e nelle falde, del cuneo salino

dall'Adriatico fino a 40 km dalla costa, con gravi conseguenze

per l'agricoltura data l'inutilizzabilità a fini irrigui dell'acqua

troppo salata.

Leggi

l'analisi idrologica per il Po del prof. Renzo Valloni

(docente di Geologia e Valutazione di Impatto Ambientale presso

l’Università di Parma, e Centro Etica Ambientale), aggiornata a giugno

2022.

Inoltre, aggiornamenti dell'Autorità

di Bacino del Fiume Po sugli indicatori idrometrici e la siccità.

_MilosLago.jpg)

7

agosto 2022: la secca del Brenta al ponte di Limena,

alla periferia Nord di Padova (f. Milos Lago).

Già il

29 aprile 2022, all'inizio di quello che dovrebbe essere il periodo di

morbida con le portate medie più elevate dell'anno a causa delle

piogge primaverili e della fusione nivale sulle Alpi, il Po a Chivasso

(Torino) appariva poco più che un rigagnolo (f. Luca Mercalli).

31 luglio 2022, alta Valsavarenche (Gran Paradiso): piccolo lago

completamente disseccato a circa 2600 m di quota nei pressi di Pian

Borgno. Poco profondo (< 1 m) e soggetto a normali abbassamenti di

livello a fine estate, non si era mai completamente prosciugato, per

lo meno a memoria dei guardaparco del

Parco nazionale Gran

Paradiso operativi in questa zona. Sullo sfondo la sommità del

Gran Paradiso (4061 m) con i ghiacciai privi di neve residua talora

fin quasi a 4000 m

(f. Daniele Cat Berro).

POCHI

TEMPORALI, MA ROVINOSI

Pur in quadro complessivo di forte carenza di

precipitazioni, i temporali che di quando in quando, irregolarmente,

si sono presentati all'arrivo di infiltrazioni di aria più fresca,

umida e instabile dal Nord Atlantico o dall'Europa centro-orientale,

sono stati talora particolarmente violenti al Nord e più marginalmente

altrove.

Tra i casi più rilevanti:

* sera del 28 maggio 2022: irruzione fresca da

Nord-Est, imponenti grandinate tra Lombardia e Piemonte, colture e

auto devastate in particolare a Crema e Tortona;

* notte tra 6 e 7 giugno: nubifragi nel Comasco,

alluvionato l'abitato di Laglio con le stesse dinamiche del 28 luglio

2021;

* 28-29 giugno: fronte temporalesco atlantico,

rovesci copiosi e grandine dapprima sulle Alpi occidentali (95 mm a

Cuneo il

28), poi sui settori orientali (213 mm il 29 sulle

Prealpi

Carniche e dintorni, strada interrotta da una colata detritica a

Vigo di Cadore);

* 30 giugno: tempesta serale sulla cintura

Nord-Ovest di Torino con grandine da oltre 5 cm di diametro e raffiche

di vento a 112 km/h all'aeroporto di

Caselle che

devastano lo storico Parco della Mandria di Venaria schiantando decine

di alberi secolari;

* notte tra 26 e 27 luglio: aria più fresca e

umida da Est innesca temporali violenti e grandinate specie tra

Milano, Novara, Pavia e Lodi, inoltre strade invase dal fango in Val

Tidone (Piacenza) e rovesci torrenziali pure tra Cebano e Savonese

(rari a vedersi, in Piemonte, i

130 mm caduti in

un'ora a Viola, Cuneo). Nel pomeriggio del 27 grandine dal

diametro fino a quasi 10 cm con gravi danni presso Teramo;

* notte tra 27 e 28 luglio: nubifragio in Val

Camonica rovescia ben

187 mm di pioggia in due ore e mezza (di cui 79 in 20 minuti!) sul

paese di Niardo (stazione privata di Amerigo Lendvai,

Associazione

Meteopassione), invaso dall'imponente colata detritica del

torrente Valle Re a 35 anni dall'episodio del 24 agosto 1987. Gravi

danni anche nelle vicine località di Ceto e Braone.

* sera del 5 agosto: ulteriori nubifragi sulle

Alpi al termine di una giornata canicolare, numerose colate di fango e

detriti dalla Val Ferret (Courmayeur) alle Dolomiti, con gli eventi

più rovinosi in Val di Fassa e Badia (123 mm a Pozza di Fassa, caduti

in gran parte in un'ora, rete

Meteonetwork),

L'atmosfera troppo calda, ricca di energia e vapore

acqueo, ha molto probabilmente contribuito alla potenza dei temporali

di questa estate, d'altra parte inefficaci nel risolvere la

siccità alla scala dei grandi bacini idrografici.

Inoltre rovesci intensi fanno più danno su territori densamente

infrastrutturati, e a tal proposito il nuovo

rapporto Ispra “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi

ecosistemici” fotografa una situazione ormai intollerabile: nel

2021 nuovi edifici, strade e parcheggi come metastasi hanno

cementificato altri 69 chilometri quadrati di suolo italiano (19

ettari al giorno) a svantaggio di produzione agricola, biodiversità e

protezione da alluvioni e ondate di calore.

Rovinosi effetti delle colate detritiche della notte del 28 luglio

2022

a Niardo, Val Camonica - Brescia (fonti:

araberara.it e

localteam.it).

Una delle numerose colate di fango della sera

del 5 agosto 2022 in Val Badia.

7 agosto 2022: l'Adige gonfio e carico di sedimenti nei pressi di

Trento a seguito dei violenti temporali del giorno 5 (f. SMI).

POCHISSIMA NEVE

INVERNALE, CALURA ESTIVA,

L'ANNO PEGGIORE PER I GHIACCIAI

L'inedita combinazione tra la

scarsissima alimentazione nevosa invernale e il caldo precoce e

straordinario sta inevitabilmente causando gravose perdite di massa

sui ghiacciai delle Alpi, rimasti in gran parte privi di neve

stagionale e in balìa della radiazione solare fin dalla metà di giugno.

Anche qualora l'estate 2022 subisse nel suo finale un

ridimensionamento di configurazione meteorologica, con temperature

meno elevate e precipitazioni più diffuse, è ormai molto probabile

che a metà settembre questa si concluderà come la peggiore stagione

mai sperimentata (forse da molti secoli) dalla criosfera alpina

in termine di bilanci di massa e di arretramenti delle fronti.

19 giugno 2022: copiose cascate d'acqua dal Ghiacciaio orientale di

Fellaria, (quota 2900 m circa, Val Malenco - Bernina, f. Daniele Cat

Berro) testimoniano la fusione glaciale precoce e intensa. Nella

stessa giornata svariati record di temperatura massima per il mese di

giugno venivano superati nella vicina Svizzera e Liechtenstein (34,9

°C a Payerne, 35,2 °C

a Vaduz, 36,5 °C a Neuchâtel... fonte

Meteosvizzera).

14 luglio 2022, Colle Ciardoney (3120 m, Gran Paradiso): in occasione

di un sopralluogo di mezza estate del team SMI per l'installazione di

nuove paline ablatometriche, in affiancamento a quelle già esistenti e

in procinto di fuoriuscire del tutto dal ghiaccio proprio a causa

della rapida fusione glaciale, è stato possibile rilevare perdite

di spessore di ghiaccio - in meno di un mese - variabili tra 102 cm

(Colle Ciardoney, palina nella foto) e 215 cm (settore mediano). Il

ghiacciaio si presentava, a metà luglio, in condizioni già peggiori

rispetto a quanto osservato nel 2003

il 9 agosto, delineando una situazione mai sperimentata prima non

solo nei 37 anni di monitoraggio continuo, ma ragionevolmente da tempi

molto più lunghi (f. Daniele Cat Berro).

Colle Ciardoney, 14 luglio 2022: ghiaccio completamente esposto alla

radiazione solare e frequenti crolli dalle pareti rocciose, stimolati

dallo scongelamento del permafrost e dal "rilassamento" dei versanti a

seguito della scomparsa di neve e ghiaccio (f. Pierluigi Cullino).

Colle Ciardoney, 14 luglio 2022: Raffaella Miravalle (guardaparco PNGP)

e Daniele Cat Berro (SMI) installano nuove paline ablatometriche che

serviranno a proseguire le misure di perdita di spessore glaciale per

alcuni anni (f. Pierluigi Cullino).

La

situazione dei ghiacciai nell'estate 2022 è estremamente critica in

tutte le Alpi. Ecco il ghiacciaio dell'Adamello, completamente privo

di neve residua, ripreso dalla webcam della Punta del Venerocolo

all'alba dell'8 agosto, con davanti ancora almeno un mese di

potenziale fusione

(fonte:

Associazione Meteopassione). Quello che è il più grande ghiacciaio

d'Italia se si considera insieme il vasto Pian di Neve e la sua

effluenza del Mandrone (circa 15

km2 totali) è molto penalizzato dal riscaldamento

atmosferico, dal momento che il suo bacino di alimentazione non supera

i 3500 m e ormai con crescente frequenza si trova interamente al di

sotto della linea del nevato (linea di equilibrio, ELA = Equilibrium

Line Altitude), dunque privo di alimentazione e in totale

disequilibrio con il clima attuale che nell'arco di questo secolo lo

condannerà all'estinzione pressoché completa anche qualora non ci

fosse un ulteriore aumento delle temperature, scenario peraltro molto

improbabile.

Ciò

che restava, il 6 agosto 2022, del Ghiacciaio Meridionale di Suretta

(zona Spluga, Val Chiavenna - Sondrio): il caldo della prima parte

dell'estate ha già asportato spessori di ghiaccio fino a ben 365 cm

nel settore inferiore a quota 2745 m. La massiccia deglaciazione in

corso minaccia l'esistenza stessa di questo apparato e delle misure di

bilancio di massa che vi vengono condotte, all'orizzonte di pochi anni

(f. Fabio Villa,

Servizio Glaciologico Lombardo).

CALDO ESTREMO E SICCITA' ANCHE ALTROVE IN EUROPA

Caldo estremo, siccità e incendi hanno interessato

anche gran parte dell'Europa centro-meridionale.

In particolare quello del 17-19 giugno 2022 è

stato un weekend "infuocato". La Francia ha vissuto

l'ondata di calore più precoce e intensa della sua storia nota,

con nuovi record assoluti - ovvero per qualunque mese dell'anno - di

41,9 °C a Cap Ferret e 42,9 °C a Biarritz (21 °C sopra media!).

Sbalorditivi pure i 43,5 °C di San Sebastian, nei Paesi Baschi

spagnoli; in Germania i 39,2 °C di Cottbus non hanno precedenti

dall'inizio delle misure nel 1888; inoltre, eguagliato il record

nazionale per giugno in Svizzera (36,9 °C) e in Polonia (38,3 °C),

superato invece in Repubblica Ceca (39,0 °C).

Ma anche il caldo di metà luglio ha raggiunto punte inedite a

scala plurisecolare, come i nuovi record nazionali per qualunque mese

dell'anno di 40,3 °C in Inghilterra – definiti dal MetOffice una

“pietra miliare nella storia del clima del Regno Unito” – di 35,1

°C in Scozia e 37,2 °C in Svezia; su singole località, mai registrati

prima anche i 39,3 °C a Brest, nella fresca Bretagna (stracciato il

precedente estremo di 35,1 °C del 9 agosto 2003!) e i 40,1 °C di

Londra e Amburgo; in Danimarca 35,9 °C, nuovo primato nazionale per

luglio (info sui primati nazionali da

"Extreme

temperatures around the world"). Incendi sono divampati in mezzo

continente, il peggiore ha divorato la Forêt du Pilat in Gironda

(Francia), costringendo a evacuare seimila persone.

Il 25 luglio 2022 il radiosondaggio eseguito

dalla stazione aerologica di Payerne, sull'altipiano svizzero,

alle h 00 UTC, ha rilevato lo zero termico a una quota di ben 5184

m, massimo dell'intero periodo di misure cominciato nel 1959 in questa

località, ma record anche per tutto il territorio elvetico (fonte:

MeteoSvizzera). Sempre al di sopra di Payerne, in un sessantennio

la quota media dell'isoterma 0 °C in libera atmosfera è aumentata di

circa 600 metri! Al Sud delle Alpi, l'altitudine dello zero termico

era un po' più bassa, ma pur sempre a livelli fuori dal comune, 4961 m

sui cieli di Cuneo-Levaldigi, 4983 m a Udine-Rivolto e 5063 m a San

Pietro Capofiume (Bologna).

Lo studio

“Accelerated western European heatwave trends” coordinato dal

Potsdam

Institute for Climate Impact Research e apparso su Nature, indica

che le grandi ondate di caldo in Europa sono aumentate tre-quattro

volte più rapidamente che nelle altre zone temperate boreali

nell'ultimo quarantennio, a causa di cambiamenti nella dinamica

delle correnti a getto a loro volta forse innescati da inedite

differenze termiche nell'Artico (dove il riscaldamento in terraferma è

molto veloce ma l'aria sopra l'oceano si riscalda quasi per nulla

poiché il calore in eccesso viene speso per fondere il ghiaccio

marino).

GRAZIE A...

... tutti i soggetti ed enti che hanno condiviso dati,

fotografie e informazioni con la nostra redazione, in particolare i

soci e corrispondenti SMI Maurizio Ratti

(osservatorio di Pontremoli), Paolo Fantini

(osservatorio di Parma), Luca Lombroso (Osservatorio Geofisico

di Modena), Alessio Bozzo e Filippo Orlando

(osservatorio di Rovereto), Paolo Valisa (osservatorio

di Varese,

Centro Geofisico Prealpino),

Riccardo Scotti (Servizio

Glaciologico Lombardo).

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|