|

In attesa di valutazioni più complete nei prossimi giorni, possiamo

già dire che il sistema perturbato di ieri, 23 aprile 2022, è stato

indubbiamente il più vigoroso a interessare il Nord-Ovest italiano non

solo dall'inizio della

lunghissima siccità il 9 dicembre scorso, ma almeno dal 15

novembre se non dall'episodio ancora precedente del

4-5 ottobre 2021.

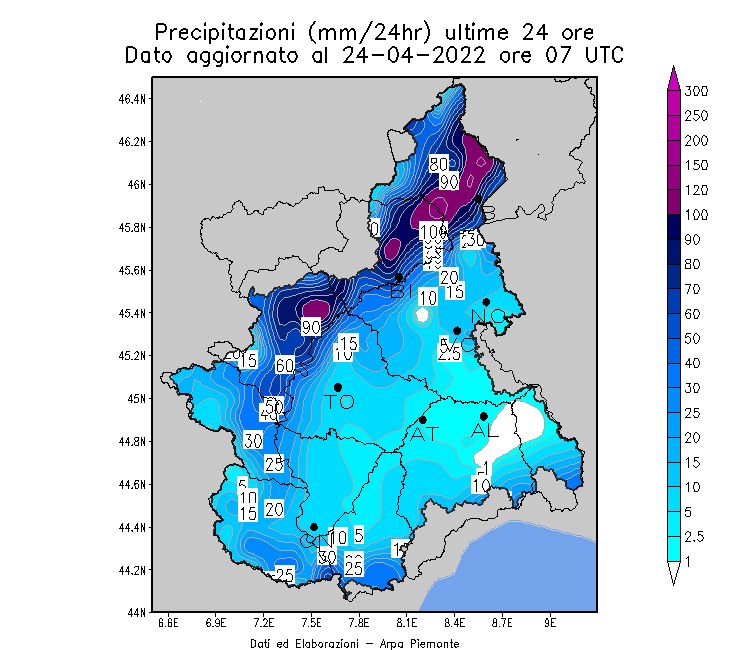

Il gradiente di precipitazioni pianura-montagna è stato

particolarmente forte, per cui se soprattutto in serata gli apporti

sono stati di "solenne" intensità e abbondanza sui rilievi dal

Torinese al Verbano (anche oltre 100 mm in 24 ore), Torino e

dintorni, rimasti sottovento al flusso umido principale da S-SW in

quota, sono rimasti perfino sotto i 10 mm.

Carta delle precipitazioni del 23

aprile 2022 tratta da

ARPA Piemonte,

in cui si nota il forte gradiente pluviometrico tra la Valpadana

occidentale (meno di 10 mm presso Torino e nulla o quasi su parte

dell'Alessandrino), e i rilievi dal Canavese al Verbano che hanno

ricevuto quantità provvidenziali anche superiori a 100 mm, benché

cadute fin troppo rapidamente e capaci di colmare non più di un terzo

del deficit che si era trascinato dallo scorso dicembre 2021.

In generale non c'è dubbio che sia giunto un sollievo alla siccità,

benché in maniera parziale e iniqua sul territorio: le zone più

battute hanno visto ripianarsi per il 30% circa il deficit di

precipitazioni che si era accumulato dal 9 dicembre 2021, come nei

casi delle stazioni di Balme, nelle Valli di Lanzo (72 mm

misurati dal solerte sindaco Gianni Castagneri rispetto all'ammanco di

250 mm che fino a metà settimana gravava rispetto alla media

1991-2020) e Oropa, nel Biellese (117 mm caduti rispetto a

circa 400 mm di carenza; dati

Arpa Piemonte

e

osservatorio del Santuario).

Al contrario, Torino non ha visto recuperare che un misero 4%...

e con gli 8 mm di ieri sera alla stazione

Arpa della

Consolata il totale provvisorio dicembre-aprile (37 mm) resta

pressoché identico al record minimo della serie dal 1802 per il

medesimo pentamestre in centro città (36,2 mm nel dicembre 1843 -

aprile 1844); nel capoluogo il Po quanto a deflussi non si è

praticamente accorto di nulla, mentre svariati corsi d'acqua nel

Centro-Nord della regione per lo meno hanno visto temporanei

innalzamenti di livello dell'ordine di 0,5-1,5 m.

Sui pendii montuosi, sotto rovesci intensi (con tuoni e talora

grandine piccola ma insistente) ieri sera il ruscellamento

superficiale è stato infatti rapido, e questo non ha favorito

un assorbimento ottimale dell'acqua a beneficio delle falde

eccezionalmente basse.

Peraltro non era atteso e né si poteva sperare in un recupero totale

del deficit pluvio-nivometrico in un tempo così breve, che ci avrebbe

fatti passare dai danni della siccità a quelli di alluvioni e frane,

ma è un inizio, sperando che dopo una settimana di fine aprile nuovo

in prevalenza asciutta ulteriori apporti arrivino in maggio,

tradizionalmente il mese più bagnato dell'anno insieme a novembre

sulle regioni nord-occidentali. Vedremo.

Che in generale la situazione secca non sia risolta appieno lo dice

anche lo stato della neve in montagna. Nonostante al passaggio del

fronte freddo ieri sera la nevicata sia scesa talora sotto i 1500 m,

accumulando sopra i 2000 m spessori di neve nuova anche di 50-70 cm

nelle zone più interessate dalle Valli di Lanzo al Monte Rosa

piemontese, gli spessori nevosi totali (e di conseguenza il

volume d'acqua stoccato) rimangono ampiamente sotto alla media

per il periodo dell'anno (metà aprile - fine maggio) che alla quota

dei ghiacciai conosce di solito il culmine dell'accumulo di tutta la

stagione invernale.

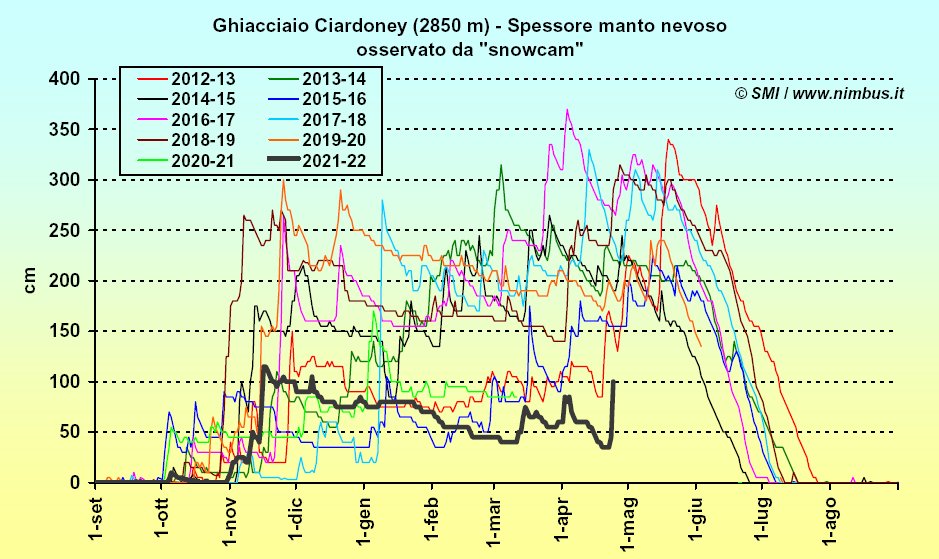

Alla stazione meteorologica SMI del

Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso, grafico in basso)

la scarsità della neve era davvero eccezionale per il periodo - per

non dire incredibile - con soli 35 cm di spessore residuo al suolo il

22 aprile, poi con l'evento recente il manto è cresciuto fino ai

100 cm totali di stamattina: certamente meglio, ma pur sempre

ben sotto allo spessore medio 2013-2021 per il giorno, circa 210

cm, e anche sotto ai minimi della serie di osservazione.

Quest'ultima è certamente breve, a malapena decennale, ma l'anomalia

resta di sicuro molto significativa anche in stazioni alpine limitrofe

dotate di serie ben più lunga che presto avremo modo di analizzare

meglio.

_GianniCastagneri.jpg)

Risveglio finalmente bianco domenica

24 aprile 2022 sulle Alpi occidentali

a Ceresole Reale (1579 m, alta Valle Orco, foto Pierluigi Cullino) e a

Balme (1450 m, Valli di Lanzo, foto Gianni Castagneri), 8-10 cm di

neve fresca caduti la sera del 23. Nevicate fin presso i 1500 m a fine

aprile non sono per nulla inconsuete, e in questo caso hanno aiutato

ad attenuare sebbene solo in parte la carenza di precipitazioni dei

quasi cinque mesi precedenti.

Immagini webcam dell'asta nivometrica presso la fronte del

Ghiacciaio Ciardoney (2850 m, Gran Paradiso) prima e dopo la recente

nevicata, rispettivamente con appena 35 cm e poi 100 cm di spessore

nevoso

totale al suolo. Un indubbio miglioramento che tuttavia non ha ancora

permesso di uscire da una situazione di straordinaria scarsità.

L'inviluppo delle curve

dell'andamento giornaliero dell'altezza della neve al suolo presso il

Ghiacciaio Ciardoney mostra come i 100 cm di oggi, 24 aprile 2022

(curva stagionale 2021-22 nera e spessa) rimangano sotto i precedenti

spessori nevosi minimi rilevati dalla stagione 2012-13 in poi, in

tutto il periodo primaverile tra metà aprile e inizio giugno, che

corrisponde al momento dell'anno in cui di solito si osservano i

massimi accumuli nevosi della stagione prima dell'avvio della fusione

estiva. Una situazione che, qualora non dovessero giungere ulteriori e

copiose nevicate in maggio ad alta quota, predisporrà le condizioni

per ingenti perdite di massa glaciale nell'estate 2022, anche qualora

le temperature non dovessero essere eccezionalmente elevate.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|