|

Un marcato episodio di tempo perturbato ha interessato

il Nord Italia (già reduce da tre mesi di frequenti e copiose

precipitazioni) mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2024, allorché una

depressione atlantica sull'Europa occidentale, centrata sul Golfo di

Biscaglia, ha fatto affluire masse d'aria umide e instabili da

Sud-Sud-Ovest.

Già da alcuni giorni i principali centri di calcolo (ECMWF

in primis) delineavano due aree soggette a precipitazioni importanti e

potenzialmente foriere di danni, la prima (mercoledì 15) tra il

Verbano, il Comasco e la pianura intorno a Milano, la seconda (tra

mercoledì sera e giovedì 16) tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia,

previsione poi confermata dai dati osservati.

Soccorsi durante le inondazioni

del 15 maggio 2024 nell'area metropolitana

di Milano (f. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, via

www.rainews.it).

Dalla tarda sera di martedì 14 e per gran parte di

mercoledì 15 rovesci intensi e persistenti hanno interessato una vasta

area tra il Lago Maggiore, il Sottoceneri (Canton Ticino), le Prealpi

lombarde tra Varese, Como e Lecco, e le adiacenti pianure delle

province di Monza-Brianza, Milano e Lodi, accumulando

precipitazioni diffusamente superiori a 100 mm, rare vedersi in una

sola giornata su un territorio così esteso.

Peraltro a stupire sono state non tanto (o non solo) le quantità

d'acqua osservate sulla fascia prealpina, insolite ma non così

eccezionali per un zona soggetta a piogge torrenziali in situazioni di

sbarramento orografico da Sud (a Valganna-Mondonico, in

provincia di Varese, a partire dalle ore 21 del 14 maggio si sono

rilevati 157 mm in 24 ore e 228 mm in 48 ore, con la

continuazione dei rovesci anche il 16 maggio; fonte:

ARPA Lombardia),

ma soprattutto quelle riscontrate in aperta pianura, Milano inclusa.

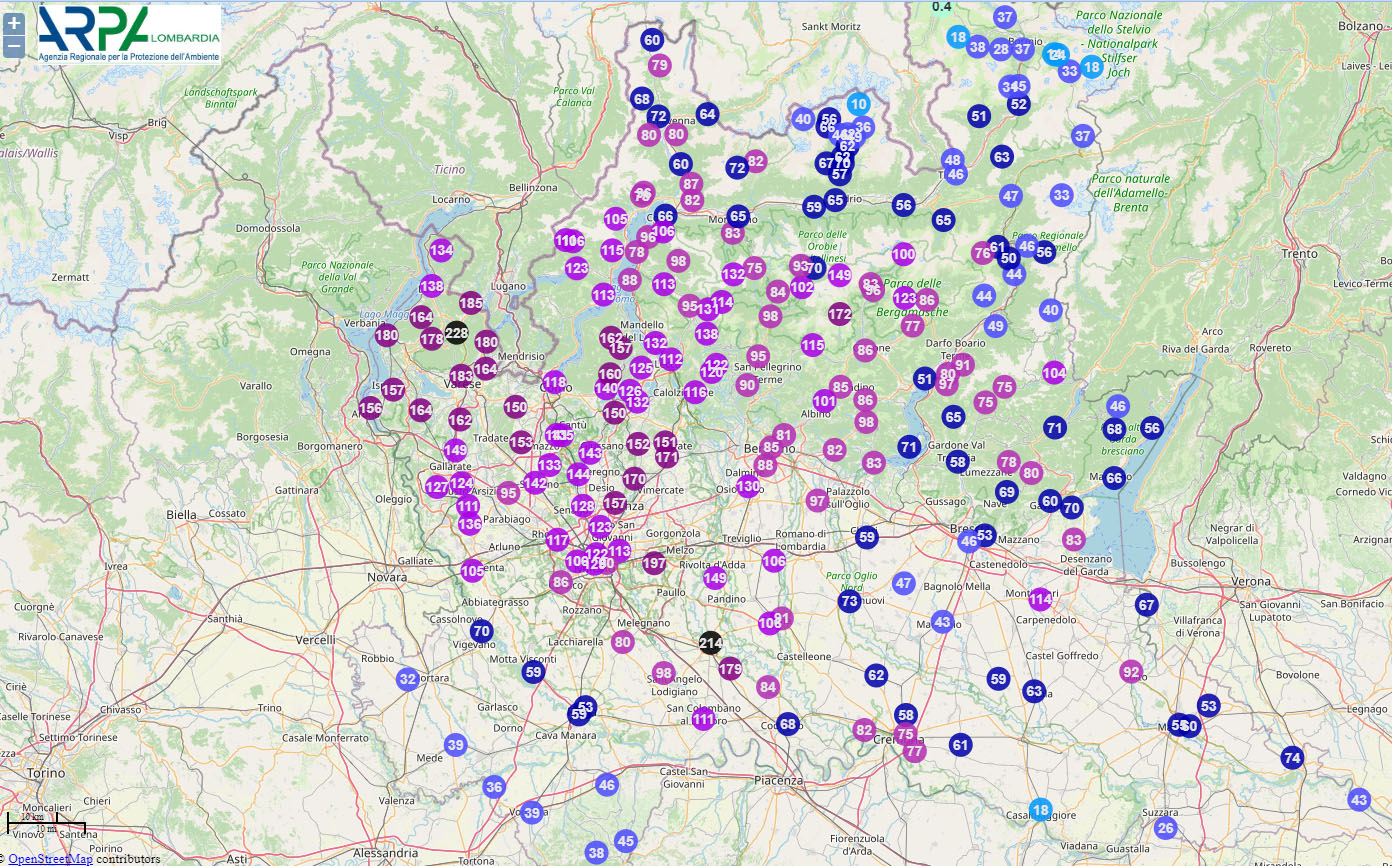

Precipitazioni totali rilevate da

ARPA Lombardia

nelle 48 ore antecedenti le h 21 del 16 maggio 2024 (intero evento).

Apporti diffusamente superiori a 100 mm dai laghi Maggiore e di Como

fino alla pianura lodigiana, massimi di 228 mm a Valganna (Varese) e

214 mm a Lodi (clicca sull'immagine per ingrandirla).

L'osservatorio centenario di Milano-Brera -

attualmente gestito da

ARPA Lombardia

tramite una stazione automatica in continuità con la lunga serie

storica avviata nel 1763 - ha rilevato 97 mm di pioggia

mercoledì 15 (h 00-24), valore molto prossimo al primato

giornaliero per maggio (98,0 mm il 24 maggio 1990), mentre è

rimasto ampiamente insuperato il record assoluto di 161,2 mm

del 18 agosto 1979 così come altri episodi tra cui quelli del

14 ottobre 1892 (155,8 mm), 24 agosto 1987 (141,6 mm) e 23 luglio 1951

(121,2 mm). Considerando tutto l'evento, dalle h 20 del 14 alle

18 del 16, il totale al pluviometro di Brera è di 135 mm.

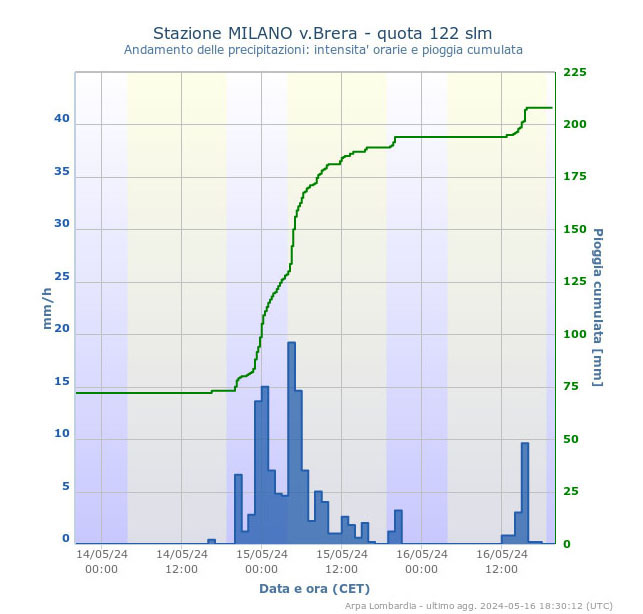

Precipitazioni orarie del periodo

14-16 maggio 2024 a Milano-Brera. La fase principale dell'evento

piovoso si è concentrata tra la tarda sera del 14 e il tardo

pomeriggio del 15, con intensità più elevate tra notte e primo

mattino, fino a 19 mm/1 h. La curva si riferisce alla cumulata dal 1°

maggio

(fonte: ARPA

Lombardia).

Con le piogge intense degli ultimi giorni,

l'osservatorio di Brera è giunto a totalizzare, dal 1° gennaio al

16 maggio 2024, ben 772 mm di precipitazioni, valore che fin da

ora - anche nell'irrealistica ipotesi che non piova ulteriormente da

qui al 31 del mese - costituisce un record per il periodo

gennaio-maggio nell'intera serie pluviometrica dal 1764, superando

di gran lunga il precedente massimo di 695,2 mm che apparteneva al

periodo gennaio-maggio 1984. Rappresenta inoltre più del

doppio della precipitazione normale per i primi cinque mesi

dell'anno, e pari a quanto dovrebbe cadere, di norma, da gennaio a

ottobre.

Nel recente episodio apporti pluviometrici ancora più consistenti si

sono registrati in località a Est e a Sud-Est del capoluogo lombardo,

tra cui:

189 mm in 23 ore di pioggia ininterrotta a Rodano, 6 km

a E-NE di Linate

(h 21 del 14 - h 20 del 15 maggio), e 197 mm in 48 ore (fino

alle h 21 del 16 maggio).

178 mm in 22 ore a Lodi (h 21 del 14 - h 19 del 15

maggio), e 214 mm in 48 ore (fino alle h 21 del 16 maggio).

Queste piogge, agendo in breve tempo su suoli peraltro

ormai saturati d'acqua dalle precipitazioni eccezionali degli

ultimi mesi, hanno determinato l'estesa crisi del reticolo

idrografico, anche con il contributo dell'accelerato deflusso

su superfici diffusamente urbanizzate nell'area metropolitana

milanese.

Importanti piene sono transitate in particolare lungo l'Olona,

il Seveso, il Lambro e il Molgora, i quali sono

straripati inondando campagne, viabilità e centri urbani con pesanti

effetti sugli abitati e sulla circolazione stradale e ferroviaria.

La vasca di laminazione del Seveso - la prima

delle quattro previste, dalla capienza di 250.000 m3 e

terminata nell'autunno 2023 al confine tra i comuni di Milano e

Bresso - è entrata in funzione all'alba del 15 maggio permettendo di

contenere la piena del fiume per alcune ore in corrispondenza

dell'inizio del tratto tombato sotto la città (via Ornato), tuttavia a

seguito del riempimento dell'invaso il corso d'acqua ha ripreso a

scorrere a piena portata, straripando nel quartiere Niguarda.

L'esondazione del fiume alla periferia Nord di Milano, causata da

un'inadeguata sezione di deflusso della tombinatura realizzata

gradualmente a partire dalla fine dell'Ottocento, avviene con elevata

frequenza, talora più volte all'anno (almeno 15 episodi tra il 2010 e

il 2021, con massimo di 6 nel piovosissimo 2014).

Nel pomeriggio del 15 maggio 2024 una serie di

violenti temporali con grandine e vento forte ha colpito le pianure dell'Emilia-Romagna

determinando allagamenti e gravi danni a edifici e colture, con apporti

d'acqua fin superiori a 50 mm in un paio d'ore nel Ravennate (Lugo,

Bagnacavallo), zona che esattamente un anno fa era alle prese con un'alluvione

di storiche proporzioni in un contesto meteorologico però del

tutto differente da quello attuale.

Fenomeni analoghi peraltro si sono rinnovati sulle stesse aree nel

pomeriggio di giovedì 16 maggio.

Pierluigi Randi, meteorologo e presidente

AMPRO,

segnala che a Bagnacavallo (Ravenna) si sono rilevati 47,8 mm il 15

maggio, e 49,0 mm il 16, per un totale di 96,8 mm che rappresenta

l'85% dell'apporto normale del bimestre aprile-maggio, e per di più

concentrato in due ore e mezza di rovesci molto intensi.

Nel pomeriggio del 16 maggio, inoltre, l'abitato di

Villa Poma (Borgo Mantovano) ha subito gravi effetti, tra cui il

sorprendente ribaltamento di numerosi vagoni di un treno merci, a

causa del probabile passaggio di un tornado.

Allagamenti nei frutteti presso

Bagnacavallo (Ravenna) dopo i nubifragi del pomeriggio del 15 maggio

2024 (f.

Condifesa Ravenna,

via

pagina FB Emilia-Romagna Meteo).

Il treno merci ribaltato dal

probabile tornado del 16 maggio 2024 a Villa Poma,

nel Mantovano (foto di Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano,

via

pagina FB Tornado in Italia).

L'altra regione che ha ricevuto precipitazioni molto

intense è il Veneto, dapprima con rovesci e temporali più forti

nelle ore centrali del 15 tra le province di Rovigo e Padova, in

intensificazione tra pomeriggio e sera in quella di Vicenza, e in

trasferimento a Est nella notte (ancora nel Padovano, poi province di

Treviso e Venezia).

In una

prima analisi dell'evento, Arpa Veneto segnala massimi apporti

di 66 mm in un'ora a Galzignano (Padova) e di ben 229 mm nell'intera

giornata del 15 maggio presso Velo d'Astico (Prealpi vicentine).

Inoltre, sulla costa, di tutto rilievo sono i 118 mm caduti a Jesolo

(Venezia) nelle 24 ore antecedenti le h 15 del 16 maggio.

Allo sviluppo di celle temporalesche rigeneranti,

accompagnate anche da intensa attività elettrica, ha probabilmente

contribuito la convergenza, nel campo dei venti in superficie,

tra lo scirocco che soffiava da Sud-Sud-Est sul Delta del Po e sul

Polesine, e il flusso nord-orientale nella pianura veneta interna.

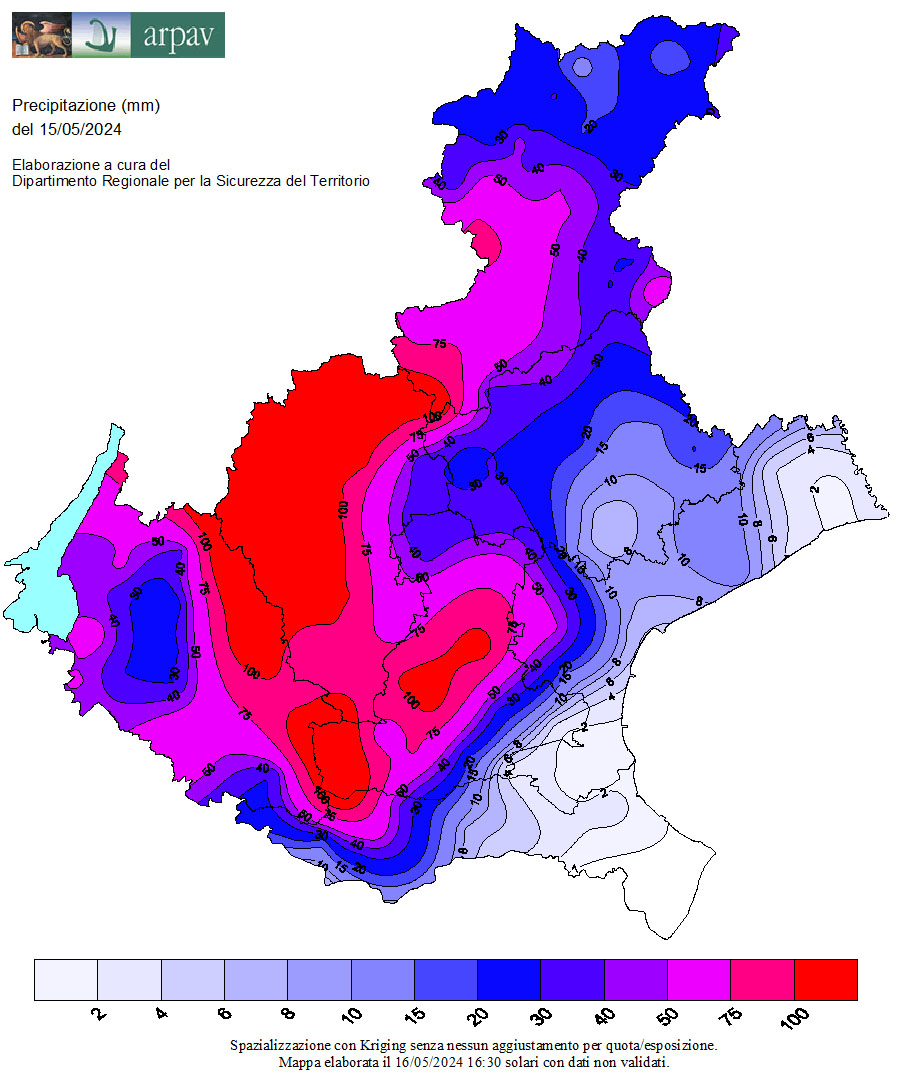

Carte delle isoiete (linee che

uniscono i punti con eguali precipitazioni)

del 15 maggio 2024 in Veneto. Vaste aree oltre 100 mm tra Padovano e

Vicentino

(fonte: ARPA

Veneto).

Anche in questo caso importanti piene si sono

propagate lungo i corsi d'acqua che traggono origine in particolare

dalle Prealpi vicentine, tra tutti il Bacchiglione, che a

Vicenza è salito di quasi cinque metri fino a un livello massimo di

6,04 m al transito del colmo di piena alle h 03 del 16 maggio (durante

l'alluvione di inizio novembre 2010 si giunse a 6,18 m).

Senza dilungarsi sui gravi effetti sul territorio (anticipati

da livelli di allerta arancione e rossa), di cui si occupano

diffusamente le cronache giornalistiche, citiamo solo le numerose

frane con interruzioni stradali nei dintorni di Schio, Recoaro e

Longare, il crollo del ponte sull'Orolo a Malo, fiume che poco a valle

è straripato con effetti rovinosi a Castelnovo di Isola Vicentina,

invadendo 400 edifici, i vasti allagamenti nella zona di Montagnana

(Padova) così come in svariate altre località di pianura tra Vicentino

e Padovano.

Vicenza: l'esondazione del

Bacchiglione nell'area del bacino di laminazione di viale Diaz (f.

Guardia di Finanza, via

"Il

Giornale di Vicenza").

La piena del fiume a Vicenza è stata più elevata delle attese poiché -

nonostante la (comunque utile e salvifica) apertura della cassa di

espansione di Caldogno (capacità di circa 4 milioni di metri cubi) -

vi è stato l'ingente contributo di piena del torrente Orolo,

tributario destro che confluisce nel Bacchiglione a valle del bacino

di Caldogno, e a monte di Vicenza. Questo affluente, gonfiato un

nubifragio localizzato e difficilmente prevedibile (60-70 mm in 45

minuti), è straripato a

Isola Vicentina e Costabissara, contribuendo al mantenimento di

portate e livelli molto elevati lungo il Bacchiglione a ridosso del

capoluogo.

Inoltre un'alluvione-lampo ha colpito l'area

pedemontana alle falde del Monte Grappa, intorno ad Asolo e

Castelfranco Veneto, tra sera e notte di giovedì 16 maggio, a

seguito di un nubifragio autorigenerante che ha scaricato fino a 134

mm di pioggia in due ore a Fonte (Treviso), su una stazione amatoriale

del gruppo

"Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa", determinando lo

straripamento dei torrenti Muson e Avenale. Ad Asolo, il pluviometro

Arpa Veneto ha

rilevato 100,4 mm in 3 ore.

Precipitazioni rilevanti hanno interessato altresì i

rilievi della provincia di Pordenone e in particolare le Dolomiti

Friulane, con un massimo di 168,6 mm in 48 ore tra la sera del 14

e la sera del 16 a Malga Valine (fonte:

ARPA FVG),

ma, trattandosi di bacini idrografici avvezzi a smaltire quantità di

pioggia di questa entità, gli effetti al suolo non sono stati gravosi.

Tuttavia svariati allagamenti di strade e centri abitati si sono

verificati per l'esondazione di canali e rii minori nelle pianure

del Friuli sud-occidentale, nel Pordenonese e giù fino ai dintorni

di Latisana (125,6 mm di pioggia sono caduti il 16 maggio a Gorgo,

lungo il basso corso del Tagliamento).

Al mattino del 17 si sono finalmente affermate

schiarite e le precipitazioni sono cessate pressoché ovunque, ma

restano criticità per il trasferimento delle importanti onde di

piena lungo i tratti di pianura dei fiumi veneti, tra Vicentino,

Trevigiano e Padovano.

Sorprende come al Nord Italia, dopo un

periodo estremamente secco tra il 2021 e i primi mesi del 2023, si

sia rapidamente passati a estremi pluviometrici di segno opposto,

dapprima con le gravi inondazioni di un anno fa in Emilia Romagna, poi

con le incalzanti precipitazioni talora alluvionali di fine

inverno-primavera 2024.

All'esubero di pioggia (e di neve in alta montagna) potrebbe aver

contribuito l'accresciuta disponibilità di vapore acqueo nell'aria,

dovuta sia all'evaporazione dal Mediterraneo che in queste settimane è

1-2 °C più caldo della norma stagionale, sia alla maggiore

propensione dell'aria più calda a contenere vapore, dunque acqua

precipitabile.

L'accentuata alternanza tra periodi estremamente secchi e altri troppo

umidi (situazioni denominate "whiplash", "colpi di frusta"

meteo-climatici) concorda peraltro con quanto descritto alcuni mesi fa

in

questo articolo apparso su Nature Communications, in cui si

evidenzia come il riscaldamento globale antropogenico renda più

frequenti, intense e rapide le transizioni tra estremi di

precipitazione di segno opposto.

Grazie...

... oltre a tutti gli enti citati nel testo, a

Matteo Zanetti (meteorologo del Servizio

Idro-Nivo-Meteo e Clima di

ARPA Lombardia)

per le considerazioni sulla piovosità a Milano-Brera, a Pierluigi

Randi (meteorologo e presidente

AMPRO -

Associazione Meteo Professionisti) per le notizie sui nubifragi in

Romagna, e a Marco Rabito

(meteorologo AMPRO) per i dettagli sulle dinamiche della piena del

Bacchiglione a Vicenza.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|