|

Mercoledì 3 giugno

2020 l'équipe della Società Meteorologica Italiana e dell'Ente Parco Nazionale

del Gran Paradiso - in collaborazione

con IREN Energia e nel quadro delle campagne di misura del

Comitato

Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi di spessore e

densità del manto nevoso per la determinazione del bilancio invernale

sul ghiacciaio Ciardoney.

La stagione di

alimentazione nevosa 2019-20 è stata caratterizzata da

straordinarie nevicate

a fine autunno 2019 e in particolare nel mese di novembre (il 25

novembre il manto nevoso era già spesso 300 cm alla fronte del

ghiacciaio, massimo dell'intera stagione),

mentre da Natale fino a metà aprile 2020 ha prevalso tempo

anticiclonico e mite, con precipitazioni rare e modeste, pressoché

assenti in febbraio, quando al contrario hanno soffiato forti venti

nord-occidentali.

Le perturbazioni di fine aprile e maggio 2020 hanno riportato

alcune nevicate alla quota del ghiacciaio, ma senza determinare

accumuli consistenti.

3 giugno 2020:

l'asta nivometrica presso la stazione meteorologica sul pianoro

frontale del Ghiacciaio Ciardoney segna uno spessore nevoso totale di

135 cm, un valore modesto per il periodo, inferiore alla

media del giorno pari a 203 cm (periodo di tele-osservazione da webcam 2013-2019).

Negli ultimi 7 anni, solo nel 2015 c'era meno neve in questa stagione

(sempre il 3 giugno, 105 cm). Purtroppo per un'avaria della

connettività radio a partire dal 9 dicembre 2019 non è stato possibile

ricevere le immagini della webcam in tempo reale (oltre ai dati della

stazione meteorologica) e valutare quotidianamente l'altezza del manto

nevoso, osservato solo alla data del sopralluogo sul ghiacciaio.

Ore 8,30, Colle

Ciardoney: l'aria è calma e il sole splende

sopra al ghiacciaio e alla Grande Uja di Ciardoney, tuttavia durante i

lavori si tiene d'occhio l'orizzonte poiché è atteso a breve un rapido

aumento dell'instabilità atmosferica con sviluppo di folte nubi

cumuliformi e degenerazione temporalesca nel pomeriggio.

La maggior parte dell'alimentazione nevosa della stagione (almeno due

terzi) è dunque attribuibile al tardo autunno 2019, e data la

successiva scarsità di precipitazioni invernali-primaverili,

unita alle temperature primaverili sopra media con precoce avvio

della fusione nel mese di maggio, il giorno del sopralluogo si è

riscontrato sul ghiacciaio un manto nevoso relativamente modesto in

rapporto al periodo.

L'altezza totale della neve stagionale era compresa tra un massimo di 435 cm al Colle Ciardoney e un minimo di 280 cm in

prossimità del cambio di pendenza sul settore mediano del ghiacciaio,

mentre lungo il pendio inferiore il manto tornava un po' a crescere

(300-350 cm) grazie alla morfologia concava della superficie glaciale

che favorisce l'accumulo nevoso (azione eolica e valanghe).

Il

prelievo dei campioni nevosi lungo tutto il profilo del manto ha

rivelato densità di circa 570 kg/m3 al Colle

Ciardoney, dove abitualmente la neve è più densa e compatta (accumuli

di neve soffiata dal vento), e di circa 450 kg/m3 nel settore centrale del ghiacciaio. Quest'ultimo valore è stato

utilizzato per il calcolo degli equivalenti in acqua del manto nevoso

in tutti i punti di misura con l'eccezione del Colle Ciardoney, stante

le caratteristiche omogenee della neve lungo il pendio glaciale.

La neve era umidificata in tutto il suo spessore, ma al

sito del Colle Ciardoney conservava ancora al suo interno una

massiccia e compatta crosta di ghiaccio pressoché vitreo, dello spessore

di alcuni centimetri, a una profondità di circa 150 cm, corrispondente

con buona probabilità alla superficie del manto nevoso rimasta a lungo

esposta all'azione del vento e talora a cicli di fusione e rigelo

nelle tiepide giornate di febbraio 2020.

L’equivalente d’acqua mediato sull’intero

ghiacciaio (bilancio invernale) era di 1510 mm,

8% inferiore alla

media del periodo omogeneo 2012-2019 (1638 mm) in cui è stato

impiegato il

carotiere "Valtecne" per il prelievo dei campioni di neve.

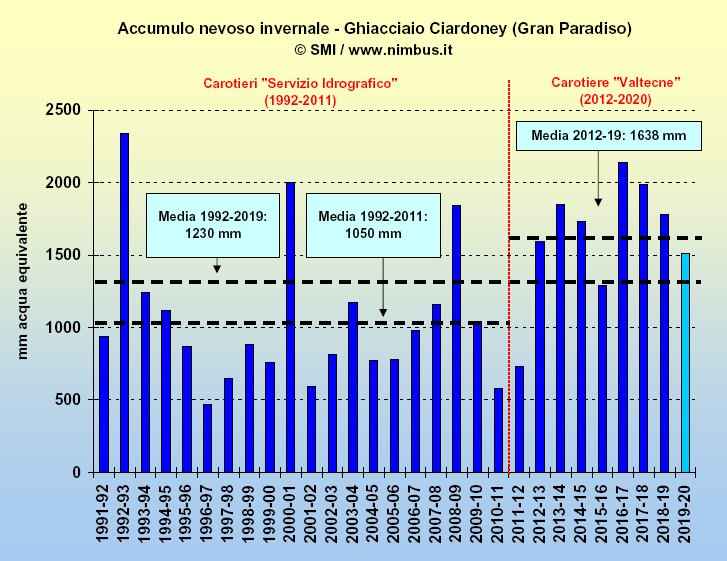

Serie degli

accumuli invernali specifici sul ghiacciaio Ciardoney, espressi in mm

di lama d’acqua equivalente, nelle stagioni idrologiche dal 1991-92 al

2019-20:

il valore di 1510 mm del 2019-20 si colloca un po' al di sotto

della media del periodo 2012-2019: l'utilizzo nel tempo di tubi carotieri con caratteristiche diverse

potrebbe aver introdotto disomogeneità nella serie degli accumuli

invernali, con possibili sottostime in alcune annate antecedenti il

2012 (anno di adozione dell'ottimo carotiere "Valtecne"),

ma non vi

sono comunque dubbi che gli accumuli nevosi di diversi inverni

recenti, segnati da importanti precipitazioni, figurino tra i più

abbondanti dal 1992, in particolare il 2016-17 e il 2017-18 (benché poi sempre vanificati dalla massiccia

fusione di stagioni estive troppo calde). Eventuali disomogeneità

nella valutazione degli accumuli invernali in ogni caso non inficiano

la stima del bilancio complessivo, che dipende dalla misura della

sporgenza dal ghiaccio delle paline ablatometriche a metà settembre.

Daniele Cat Berro

(SMI) misura lo spessore nevoso totale al Colle Ciardoney

tramite sonda da valanga: 435 cm, accumulatisi a partire dalla prima

nevicata significativa della stagione che era avvenuta il 15 ottobre

2019.

Luca Mercalli

(sinistra) e il guardaparco PNGP Stefano Cerise (a destra) estraggono

i primi campioni di manto nevoso al Colle Ciardoney, in vista della

loro pesatura.

Qui la neve è spessa 435 cm, e data la densità di 570 kg/m3,

equivale a una lama d'acqua prossima a 2470 mm.

Si smonta il tubo

carotiere per l'estrazione e la pesatura dei campioni di neve.

Nelle immagini

sopra: Luca Mercalli e i guardaparco PNGP Raffaella Miravalle e

Stefano Cerise scavano una trincea profonda circa 140 cm per poter affondare

il carotiere lungo 3 metri fino alla base del manto nevoso, che qui al

Colle Ciardoney è spesso 435 cm.

In ottemperanza alle disposizioni per

il contrasto alla pandemia di Covid-19, tutti gli operatori indossano

la mascherina anche durante la faticosa spalatura della neve ed

estrazione dei campioni.

I campioni di neve

vengono pesati tramite dinamometro, che ha restituito valori in buon

accordo con quelli ottenuti tramite bilancia tradizionale (differenze

dell'ordine del 4%).

Ore 11: si giunge alla stazione

meteorologica sul pianoro frontale del ghiacciaio.

Gli strumenti sono operativi ma l'assenza della connettività

radio/internet per la perdita di verticalità dell'antenna (danno da

vento e neve a tiranti e traliccio) non consente la trasmissione di

dati e immagini webcam in tempo reale. Si conta di ripristinare la

connessione con un successivo intervento a metà estate, non appena la

coltre nevosa sarà scomparsa.

Dettaglio della

base del traliccio che sostiene la stazione meteorologica: il tubolare

a destra (Nord-Ovest), già oggetto di una riparazione nell'estate

2019, si è nuovamente rotto a pochi decimetri dal suolo per probabile

effetto combinato della pressione della densa neve autunnale sui

tiranti di controventatura, e di violente raffiche di vento.

Il traliccio ha perso così la verticalità, quanto basta per

compromettere l'allineamento dell'antenna con il ponte radio della

borgata Tiglietto (Val Soana) e dunque la connettività internet.

Installazioni come questa, in ambienti estremi ad alta quota,

necessitano di continue manutenzioni e riparazioni per essere

mantenute in efficienza.

Nonostante l'avaria

della trasmissione delle immagini webcam tramite cui viene

tele-osservata l'altezza neve, è stato possibile ricostruire con

ragionevole affidabilità i dati dal 9 dicembre 2019 in poi tramite

confronti con precipitazioni e spessore nevoso registrati in stazioni

limitrofe (Forzo, Lago Valsoera), e tenendo presenti osservazioni

dirette eseguite il 23 febbraio (205 cm) e il 3 giugno 2020 (135 cm).

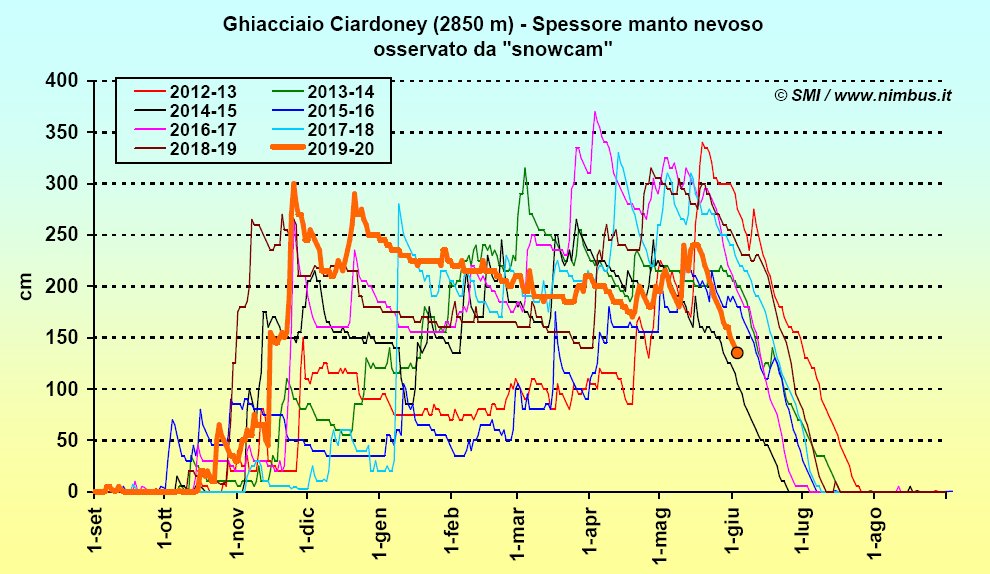

Ecco dunque l'andamento giornaliero nell'inverno 2019-20 (linea

arancione spessa) e nelle sette stagioni precedenti (linee sottili).

Si nota la formazione di un potente manto nevoso con le intense

perturbazioni di novembre 2019, in particolare quella che nella terza

decade ha causato

diffusi danni alluvionali al Nord-Ovest italiano (300 cm totali al

suolo il 25 novembre, massimo per il periodo nella pur breve serie di

osservazione, e massimo dell'intera stagione 2019-20). Ulteriore

copiosa nevicata il 16-20 dicembre, dopodiché il periodo da Natale a

metà aprile è stato in prevalenza anticiclonico e asciutto, con poche

e modeste nevicate, per cui lo spessore del manto nevoso è lentamente

diminuito.

Con le perturbazioni primaverili intervenute tra il 19 aprile e la

metà di maggio la coltre nevosa è tornata a crescere, ma in maniera

meno evidente del solito (unico episodio significativo tra il 10 e

l'11 maggio 2020, con 50 cm di neve fresca in meno di 24 ore), e senza

superare il massimo di fine novembre.

Il pallino arancione indica i 135 cm osservati durante il sopralluogo

del 3 giugno: un valore modesto, poco superiore al minimo del 2015 a

questa data (105 cm).

Ore 12: il recupero di personale e

attrezzature da parte della ditta di elitrasporti

Airgreen, in

tempo prima del rapido peggioramento pomeridiano. Folti cumuli

ingombrano il cielo, ma schiarite permettono ancora il volo

dell'elicottero.

Durante il rientro verso il fondovalle

dell'Orco, si sorvola il ghiacciaio Ciardoney: veduta generale a valle

della fronte (immagine in alto) e ripresa del settore superiore e del

Colle Ciardoney (immagine qui sopra).

Veduta dall'elicottero del Vallone di

Valsoera (ripresa in direzione Sud, verso la Valle Orco), con

l'omonima diga a quota 2400 m. Situazione inconsueta, l'invaso

artificiale è già completamente privo di ghiaccio, a causa delle

elevate temperature primaverili

(circa 1 °C sopra media nel trimestre marzo-maggio 2020 al Nord-Ovest

italiano).

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|