|

Il borgo di Cima

Sappada (UD), sull'omonimo valico a 1292 m tra Carnia e Cadore,

sepolto da circa 2 metri di neve l'8 gennaio 2021

(ripresa da drone di Carlo Bregant).

La straordinaria quantità di neve su Alpi

e Appennini è stata il tratto meteo-climatico distintivo del periodo

natalizio 2020-21.

Dopo un autunno 2020 per lo più

anticiclonico e secco a scala nazionale (deficit

pluviometrico del 20% circa secondo il CNR-ISAC), nonostante le

alluvioni del

2-3 ottobre al Nord-Ovest e del 28 novembre in Sardegna, la

situazione è radicalmente cambiata con l'avvio dell'inverno

meteorologico.

Da inizio dicembre 2020 infatti vaste e

profonde depressioni nord-atlantiche si susseguono sull'Europa,

condizionando il tempo anche in Italia con ripetuti episodi di

libeccio che hanno determinato ingenti precipitazioni

soprattutto sulle Alpi centro-orientali, sull'Appennino Tosco-Emiliano

e giù lungo tutto il versante tirrenico, zone soggette allo

sbarramento orografico dei flussi umidi mediamente sud-occidentali.

Più asciutti invece i versanti adriatici e ionici, nonché il Piemonte

occidentale, sottovento ai

rilievi.

Memorabili in particolare i diluvi del 4-6 dicembre 2020 al Nord-Est,

con massimo di 786 mm in 60 ore a Barcis (Dolomiti Friulane),

grandi nevicate sopra i 1500 m, importanti dissesti, black-out e

interruzioni stradali e ferroviarie.

Nel periodo tra Natale e l'Epifania, poi,

gli episodi perturbati sono avvenuti nel contesto di una

configurazione depressionaria piuttosto fredda e persistente a scala

europea, che ha favorito cadute di neve

abbondanti e quasi quotidiane talora fino a bassa quota in

particolare il

28 dicembre 2020 e tra l'1 e il 6 gennaio 2021.

La situazione di

inizio gennaio 2021 presso il Passo delle Radici (1527 m, Appennino

Tosco-Emiliano tra le province di Luca e Modena). Il manto nevoso è

spesso tra 2 e 2,5 m (f. Fabrizio Bertagni, via

pagina FB Rete Meteo Amatori).

Confronto tra le

anomalie di pressione atmosferica al livello del mare nel novembre

2020 (sinistra) e nel periodo 1° dicembre 2020 - 6 gennaio 2021

(destra): a una

fase ostinatamente anticiclonica e secca, identificata dai colori

giallo-arancio, è seguita un'anomalia opposta, con depressioni più

profonde e insistenti del solito sull'Europa centro-occidentale, in colori blu-viola. Con questo genere di configurazioni

l'Italia rimane soggetta a ripetuti apporti di aria umida meridionale

(libeccio, scirocco) che determinano importanti precipitazioni sul

versante sudalpino e sull'arco ligure-tirrenico (Fonte:

ESRL-NOAA;

clicca sulle immagini per ingrandire).

Due sono state le principali fasi perturbate, nella

prima decade di dicembre e tra Natale 2020 e l'Epifania 2021,

intervallate tra il 10 e il 23 dicembre da un periodo più stabile,

asciutto e mite, benché spesso grigio per nubi basse e nebbie sulle

pianure.

Proprio a ridosso del Solstizio d'Inverno, il 23 dicembre l'apporto di

aria subtropicale ha fatto salire l'isoterma 0 °C alle quote di 3058 m

e 3176 m rispettivamente al di sopra degli aeroporti di Milano-Linate e di

Cuneo-Levaldigi, poco prima dell'improvvisa irruzione fredda da Nord

di Natale e Santo Stefano che ha riportato le temperature nella norma

invernale, temporaneamente al di sotto, soprattutto nelle stazioni di

montagna.

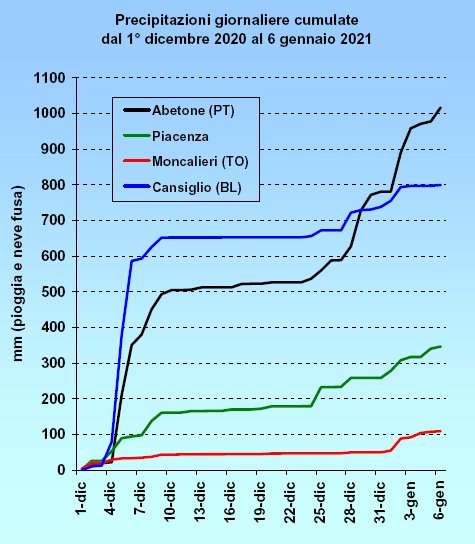

Precipitazioni

giornaliere cumulate in alcune località del Nord Italia

tra il 1° dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Gli apporti più esorbitanti

hanno interessato le zone più soggette allo sbarramento orografico da

libeccio, ovvero le Prealpi orientali e i rilievi apuani e quelli

appenninici di confine

tra Toscana ed Emilia, mentre la pianura occidentale del Piemonte

(Moncalieri),

sottovento alle Alpi con i flussi tra Sud e Sud-Ovest,

ha ricevuto apporti ben più modesti.

DICEMBRE 2020: RECORD DI

PRECIPITAZIONI, NUVOLOSITA'

E SCARSO SOLEGGIAMENTO

La ricorrenza e l'intensità dei flussi

umidi meridionali nel dicembre 2020 hanno determinato in molte

località dei record mensili sia di abbondanza di precipitazioni (cui

hanno contribuito in particolare i notevolissimi apporti della prima

decade), sia di nuvolosità e di scarsità di soleggiamento.

Ecco alcuni record storici di precipitazioni decembrine, che

talora superano di gran lunga i primati precedenti:

996,2 mm a

Barcis (PN)

(serie dal 1924, precedente 629,0 mm nel dicembre 2010);

406 mm a

Lavarone (TN)

(serie dal 1921, precedente 321 mm nel dicembre 1959);

394,8 mm a

Tarvisio (UD)

(serie dal 1922, precedente 351,1 mm nel dicembre 1960);

374,8 mm ad

Asiago (VI)

(serie dal 1950, precedente 281,0 mm nel dicembre 2008);

312,4 mm a

Cortina d'Ampezzo

(BL)

(serie dal 1950, precedente 214,0 mm nel dicembre 1960);

304 mm a

Predazzo (TN)

(serie dal 1895, precedente 176 mm nel dicembre 1958);

289 mm a

San

Martino di Castrozza (TN)

(serie dal 1895, precedente 245 mm nel dicembre 1922);

271,2 mm a Parma-Piazzale S.

Croce

(serie dal 1878, precedente 197,4 mm nel dicembre 1959; inoltre, sesto

mese più ricco di precipitazioni in assoluto);

258,2 mm a Piacenza-Alberoni

(serie dal 1871, precedente 176,6 mm nel dicembre 1996; anche qui sesto

mese più ricco di precipitazioni in assoluto).

In Toscana, inoltre, dicembre 2020 è stato il

più ricco di precipitazioni nella serie regionalizzata dal 1955 (comunicato

LAMMA), con apporti totali superiori a 300 mm a Massa, Carrara,

Lucca e Livorno, nonché 1,1 °C più tiepido del normale.

Si tratta, dal Nord-Est alla Toscana, di valori pari a circa 4 - 6

volte la media di dicembre!

Il Bacchiglione in

piena al ponte di Montegalda (VI) alle ore 11 del 6 dicembre

2020, ingrossato dalle grandi piogge sulle Prealpi Vicentine, 424 mm

in tre giorni a Castana (f. Milos Lago).

Essendo dicembre già di per sé il mese

meno illuminato dell'anno per ragioni astronomiche, in presenza di

frequente nuvolosità le durate del soleggiamento e la radiazione

solare globale

registrate nel dicembre 2020 rappresentano anche dei minimi assoluti per qualunque

mese dell'anno in alcune località.

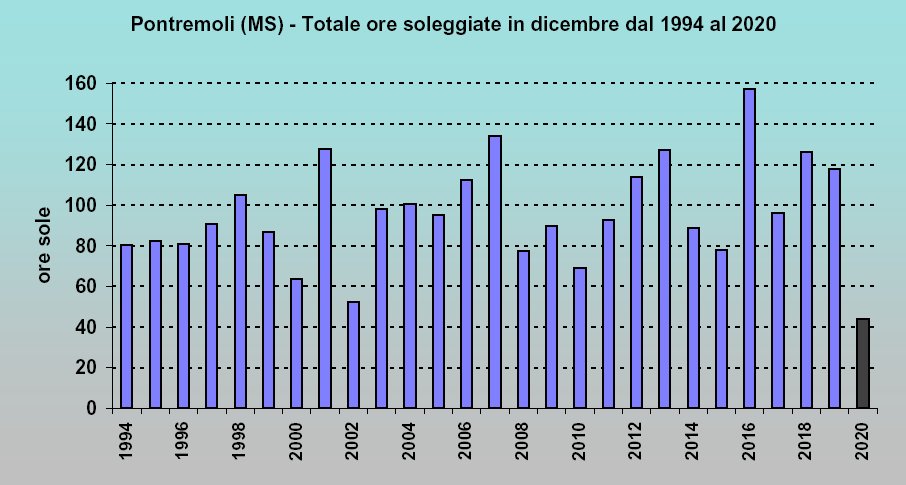

Pontremoli

(MS), stazione toscana rappresentativa delle zone in cui - nei

periodi a prevalenza di libeccio - la nuvolosità indugia più a lungo:

appena 44 ore soleggiate nel mese (eliofania assoluta), 45% del normale

decembrino e solo il 16% di quanto sarebbe possibile con cielo

ipoteticamente sempre sereno (eliofania relativa); 21 i giorni

coperti, 8 quelli in parte nuvolosi e solo 2 i sereni (13 e 14

dicembre).

Il precedente record di mese in assoluto meno soleggiato (serie dal

1994) risaliva peraltro al recente novembre 2019 (50 ore).

Inoltre, nuvolosità media mensile pari a 7,9 decimi, la più

elevata per i mesi di dicembre dal 1976 (precedenti primati 7,7

decimi nel 1978 e 2002).

Moncalieri (TO): 45,9 MJ/m2 di radiazione

solare globale cumulata nel mese, minimo nella serie dal 2002 non solo

per dicembre, ma per qualunque mese dell'anno, sebbene poco sotto i

precedenti casi di dicembre 2009 (97,5 MJ/m2) e dicembre

2014 (98,8 MJ/m2).

Serie delle ore di

sole totalizzate in dicembre dal 1994 al 2020 a Pontremoli,

con il caso recente meno soleggiato di tutti.

SPESSORI DI NEVE RARI A VEDERSI SULLE

ALPI CENTRO-ORIENTALI

E SULL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Durante le festività natalizie 2020-21 la

temporanea combinazione tra copiose

precipitazioni e la circolazione di aria

fredda sull'Europa (sul Nord Italia isoterme oscillanti tra 0 °C e -5

°C al livello di 850 hPa, circa 1300-1400 m) si è tradotta in nevicate abbondanti e

frequenti

anche a bassa quota, soprattutto sulle Alpi centro-orientali e

l'Appennino centro-settentrionale, aggiungendosi al manto nevoso

rimasto da inizio dicembre alle quote oltre i 1500 m.

In alcuni casi la neve si è spinta fin sui fondovalle e sulle

pianure, soprattutto il 28 dicembre al Nord, ma anche l'1, 2 e 6

gennaio in Val d'Adige, l'1, 2 e 5 gennaio sul basso Piemonte, e il 6

gennaio in alta Toscana (es. periferia Nord di Pistoia).

Fino a Capodanno i rilievi tra Monviso,

Torinese e bassa Val d'Aosta erano rimasti scarsamente innevati per la

posizione sottovento rispetto ai flussi umidi da SW (il 31 dicembre

2020, spessori al suolo di appena 10-40 cm a 2000 m, rispetto ai 2 m e

oltre delle Alpi centro-orientali e Appennino settentrionale alla

stessa quota), poi il lungo episodio

perturbato di inizio gennaio, legato alla depressione "Lisa" intorno

al Golfo Ligure ha finalmente deposto nevicate abbondanti anche in

quella zona grazie alla rotazione da E-SE dei venti alle quote

medio-basse della troposfera, e al conseguente instaurarsi di una

situazione di sbarramento.

A Balme (a 1450 m nella Val d'Ala di Lanzo, tra le zone più

interessate dalle nevicate di inizio anno) si è passati da uno

spessore di appena 10 cm al mattino del 1° gennaio, a 115 cm al

mattino del 5 gennaio 2021.

Ai 1311 m del Colle del Lys, tra Val di Viù e bassa Val Susa,

103 cm di neve fresca sono caduti nelle sole 24 ore tra il mattino del

2 e il mattino del 3 gennaio, con somma di circa 160 cm tra il 2 e il

5 gennaio, e manto totale al suolo, via via compattatosi, di poco

superiore al metro a fine nevicata.

11_LucaMercalli.jpg)

6_LucaMercalli.jpg)

Due immagini riprese al Col del Lys

(1311 m, tra Val di Viù e bassa Val Susa - TO) al ritorno del sereno

al mattino del 6 gennaio 2021, dopo l'intensa nevicata dei giorni dal

2 al 5 (somma neve fresca circa 160 cm). Si è trattato del primo

episodio nevoso rilevante dell'inverno 2020-21 in questa zona, rimasta

sottovento alle Alpi occidentali durante gli eventi precedenti di

inizio dicembre 2020. Nevicate ancora più importanti si ebbero

tuttavia negli ultimi anni, ad esempio a metà febbraio 2002 e metà

dicembre 2008 (f. Luca Mercalli).

In zona montana, tra il 3 e il 7 gennaio 2021, sul finire della lunga

fase perturbata, si misuravano i seguenti spessori massimi di neve

al suolo:

sotto i 1000 m

16 cm ad Aosta-aeroporto

(545 m)

82 cm a Priero (610 m, Langa cebana - CN),

notevole, tuttavia inferiore ai casi del dicembre 2008 (116 cm il 15),

febbraio 2004 (98 cm il 22), gennaio 2006 (89 cm il 29), nella breve

serie dal 1993

88 cm al Passo del Brattello (955 m, Appennino Tosco-Emiliano - MS)

117 cm a Tarvisio (708 m, Alpi Giulie - UD)

tra

1000 e 1500 m

51 cm a

Bardonecchia (1353 m, Val

Susa - TO), superiore alla media di inizio gennaio (circa 25 cm) ma di

gran lunga inferiore ai massimi storici del periodo (125 cm il 4

gennaio 1997) e assoluti (170 cm il 13 febbraio 1960) nella serie dal

1926

113 cm ad Alagna Valsesia (1347 m, VC),

ben sotto il massimo assoluto di 230 cm del 3 febbraio 1986 (serie dal

1952)

115 cm a Balme (1450 m, Valli di Lanzo - TO)

120 cm al Colle del Melogno (1028 m, Alpi Liguri - SV)

126 cm a Macugnaga-Pecetto (1360 m, Ossola - VB),

anche qui decisamente inferiore ai 230 cm del 3 febbraio 1986 (serie

dal 1984)

143 cm a San Martino di Castrozza (1470 m, Primiero - TN)

160 cm a Lagdei (1252 m, Appennino Tosco-Emiliano - PR)

162 cm a Terme di Valdieri (1390 m, Alpi Marittime - CN),

inferiore al primato di 268 cm del 6 marzo 2009 (serie dal 1999)

177 cm al Passo di M. Croce Carnico (1362 m, Alpi Carniche - UD)

183 cm al Passo Predil (1130 m, Alpi Giulie - UD)

192 cm al Passo Pradarena (1164 m, Appennino Tosco-Emiliano - RE)

275 cm all'Abetone (1340 m, Appennino Tosco-Emiliano, PT)

tra 1500 e 2000 m

46 cm a

Rhêmes-Notre Dame (1690 m, AO)

94 cm al Monte Grappa (1540, Prealpi Venete - VI)

100 cm a Campodolcino-Alpe Motta (1880 m, Valle Spluga - SO)

110 cm a

Gressoney-D'Ejola (1850 m, Monte Rosa - AO),

lontano sia dal massimo di inizio gennaio (165 cm il 3 gennaio 1972),

sia da quello assoluto (325 cm 12 febbraio 1978), serie dal 1939

149 cm al

Monte Amiata (1700 m, SI)

162 cm all'Alpe Veglia (1740 m, Ossola)

167 cm all'Aprica (1950 m, Valtellina/Val Camonica)

170 cm al P.so M. Croce di Comelico (1627 m, Dolomiti - BL)

183 cm a Valbondione (1784 m, Val Seriana - BG)

187 cm a Misurina (1759 m, Dolomiti - BL)

189 cm al Lago della Ninfa (1550 m, Appennino Tosco-Emiliano - MO)

192 cm ai Piani di Bobbio (1713 m, Valsassina - LC)

202 cm al Passo del Tonale (1875 m, Adamello - TN)

235 cm al Monte Lussari (1750 m, Alpi Giulie - UD)

243 cm al Col dei Baldi (1913 m, Dolomiti - BL)

413 cm al Rifugio Gilberti (1850 m, Prealpi Giulie - UD),

massimo per inizio gennaio nella serie dal 1972.

oltre i 2000 m

34 cm al

Lago Moncenisio (2000 m, Val Susa);

stazione meno innevata delle Alpi a questa quota (vedi commento nella

didascalia sotto).

99 cm a Sestriere (2020 m, Val Susa/Chisone),

superiore al normale per inizio gennaio (circa 65 cm) ma inferiore ai

massimi del periodo (162 cm il 4 gennaio 1997) e assoluti (196 cm il

13 aprile 2018), serie dal 1996

139 cm a Lanzada-Palù (2151 m, Val Malenco, SO)

148 cm all'Alpe di Siusi-Zallinger (2055 m, Val Gardena - BZ)

160 cm al Lago Pantano d'Avio (2108 m, Val Camonica - BS)

184 cm al Passo del Moro (2820 m, Ossola - VB)

184 cm a Livigno-La Vallaccia (2660 m, Alpi Retiche - SO)

234 cm al Passo Rolle (2012 m, Pale di San Martino - TN)

303 cm alla Capanna Presena (2715 m, Adamello - TN)

Per quanto riguarda gli apporti di

neve fresca totale, provvederemo prossimamente alla raccolta più

sistematica di dati e al confronto con i valori storici precedenti, ma

intanto, tra le quantità più impressionanti segnaliamo i 577 cm

(somma delle singole nevicate, via via soggette ad assestamento e

parziale fusione) misurati dal 1° dicembre 2020

al 6 gennaio 2021 al Rifugio Segheria, a 1410 m sull'Appennino

Reggiano.

Aggiornamento al 15 gennaio 2021: al Rif. Segheria totale

neve fresca 614 cm, di cui 15 cm caduti a novembre, 426 a

dicembre e 173 a gennaio; spessore massimo al suolo 240 cm il

10 gennaio; inoltre, in località Presa Alta di Ligonchio, a 1220 m in

comune di Ventasso - RE, totale di 421 cm, e 170 cm di spessore

massimo al suolo sempre il 10 gennaio 2021; fonte: Associazione

Centro Meteo Emilia-Romagna).

Il Rifugio Segheria dell'Abetina

Reale (1410 m, Villa Minozzo - RE), sommerso da un manto nevoso

prossimo a due

metri e mezzo, l'8 gennaio 2021 (autore sconosciuto, da

pagina FB Rete Meteo Amatori).

Immagine della

snowcam del Lago Moncenisio (2000 m, alta Val Susa), pomeriggio

del 9 gennaio 2021. Dopo aver raggiunto un massimo spessore all'asta

nivometrica di 34 cm il 4 gennaio (già modestissimo), la neve al suolo

si è ulteriormente ridotta a soli 15 cm per effetto dell'erosione

eolica. Si tratta di valori di gran lunga inferiori al normale per il

periodo (circa 55 cm), mentre i massimi di inizio gennaio spettano al

1977 (245 cm). Dunque, nonostante l'arrivo di nevicate nei primi

giorni del 2021, questa zona sul confine italo-francese continua a

rimanere la meno innevata di tutte le Alpi a parità di quota.

L'apparecchio è stato installato nell'autunno 2015 grazie a una

collaborazione tra SMI,

CSP Innovazione nelle ICT ed EDF, e permette di mantenere la serie

di innevamento avviata nel 1939, a rischio interruzione a causa della

recente soppressione della guardiania continua alla diga.

Data la situazione, il pericolo di

valanghe nei giorni tra Capodanno e l'Epifania si è portato

diffusamente al livello 4 (forte) sulla

scala europea (consulta i bollettini aggiornati per Alpi e

Appennini sul sito

AINEVA, Associazione Interregionale Neve e Valanghe).

Numerose valanghe spontanee di medie e grandi dimensioni si sono

staccate qua e là con interruzione o chiusura precauzionale di

decine di strade da un capo all'altro delle Alpi. Un distacco ha

ucciso due scialpinisti il 3 gennaio in Val Senales.

ARPA Veneto segnala, in un

comunicato del 4 gennaio, che sui rilievi della regione si tratta

di un inizio

inverno tra i più nevosi da almeno 15 anni,

somigliando ai casi eccezionali (questi a scala pluridecennale) delle

stagioni 2008-09 e 2013-14.

Dopo la nevicata del 28 dicembre 2020 (50

cm), e con le successive riprese, il fondovalle di Trento è

rimasto copiosamente innevato, e lo è tuttora (17 cm al suolo al

mattino del 9 gennaio, fonte

Meteotrentino),

mostrando una persistenza del manto ormai infrequente a bassa quota in

questi tempi di riscaldamento

globale.

Analoga situazione su diversi fondovalle delle Prealpi Venete,

come mostra questa

analisi del socio SMI Davide Rosa, basata su immagini del

satellite Sentinel-2.

Invece su gran parte della pianura padano-veneta, dopo

la forte nevicata del 28 dicembre 2020, a inizio gennaio 2021 ha

prevalso la pioggia per effetto del flusso meridionale relativamente

dolce.

A Piacenza-Collegio Alberoni, ad esempio, i 29 cm di neve fresca

caduti il giorno 28 sono scomparsi completamente entro il 3 gennaio

2021.

Asiago (1000 m, Prealpi

Vicentine), circa un metro di neve al suolo il

1° gennaio 2021 (da

pagina fb Associazione Meteotriveneto).

A Falcade (1130 m, zona

Marmolada - BL) il manto totale si avvicina al metro e mezzo dopo gli

85 cm di neve fresca caduti in circa 48 ore tra

l'1 e il 3 gennaio 2021 (da

pagina fb Associazione Meteotriveneto).

L'Abetone

(1340 m, valico appenninico tra le province di Pistoia e Modena) il

7 gennaio 2021, quando viene rilevato il massimo spessore nevoso al

suolo di 275 cm: è questa la zona interessata dalle nevicate più

esorbitanti a quote inferiori a 1500 m

(immagine webcam da

Paesaggi

Digitali).

_viaMaurizioRatti.jpg)

Il 3 gennaio 2021 oltre 2 metri di manto

coprono anche la zona del Lago Ballano (Appennino Parmense, 1341 m;

autore sconosciuto).

A destra si nota la stazione meteorologica automatica ARPA

Emilia-Romagna che nonostante tutto emerge ancora dalla neve,

mantenendo così l'affidabilità delle misure (dati

qui).

Qui sopra, due immagini del

fiabesco ambiente innevato il 2 gennaio 2021 nei dintorni del Lago

Calamone, a 1403 m nell'Appennino Reggiano

(f. Rosanna Bandieri).

Spettacolari formazioni di calabrosa

in vetta al Corno alle Scale (1945 m, Appennino Tosco-Emiliano) l'8

gennaio 2021, al ritorno del sereno dopo una settimana ininterrotta di

nebbia, gelo e nevicate con vento da Sud-Ovest (f. Gabriele Obino, da

pagina FB Rete Meteo Amatori).

_viaMaurizioRatti.jpg)

Villaggio Aracci di Zeri, a

1200 m in alta Lunigiana (MS): a Capodanno 2021 circa 70 cm di neve

fresca si aggiungono al metro e più già presente, e nei giorni

successivi il manto totale al suolo, eccezionale, supererà i 2,5 metri (autore

sconosciuto).

Innevamento fuori dal comune

anche sull'alto Piemonte, zona ben esposta allo sbarramento dei venti

umidi da Sud, dove le nevicate di inizio gennaio 2021 si sono aggiunte

allo strato nevoso già presente dopo le precipitazioni di inizio

dicembre 2020. Qui la frazione San Gottardo di Rimella (1329 m, Val

Sesia - VC) con quasi 2 metri di neve totale il 5 gennaio (f. Umberto

Scattlini, da

pagina FB Valsesia). Diverse le strade precauzionalmente chiuse

per pericolo di valanghe nella zona.

Il pluviometro

manuale di Balme (1450 m, Valli di Lanzo - TO), attentamente

sorvegliato dal Socio SMI e sindaco del paese Gianni Castagneri,

permette di proseguire una preziosa serie di misura pluvio-nivometrica

attiva dal 1913. Qui lo vediamo sotto le prime schiarite al mattino

del 6 gennaio 2021, con uno spessore nevoso di 107 cm. Il massimo si

era toccato il giorno precedente con 115 cm a seguito dell'intensa

nevicata iniziata la sera del 1° gennaio.

Non è una situazione eccezionale (massimo storico di spessore per la

prima decade di gennaio: 238 cm il 6 gennaio 1974), ma si è comunque

trattato della nevicata più intensa nel periodo natalizio dal 1999,

quando il 1° gennaio si rilevarono 64 cm di neve fresca in 24 ore (f.

G. Castagneri).

Un'altra immagine di Balme sotto la fitta

nevicata nel pomeriggio del

2 gennaio 2021. Al mattino del 3 gennaio l'asta nivometrica indicherà

uno spessore di 85 cm, incrementato di 57 cm rispetto a 24 ore prima

(f. Andrea Vuolo).

_LuigiSchiara.jpg)

Il paese di

Salbertrand (1032 m, Val Susa), con uno strato di neve di 70 cm il 4

gennaio 2021. La media Val Susa tra Chiomonte e Salbertrand è soggetta

a efficaci precipitazioni da sbarramento quando, come in questo caso,

i venti al suolo si orientano da Est, mentre più a monte (Oulx, Cesana,

Bardonecchia) gli apporti si riducono sensibilmente (xericità

intralpina), e la nevicata di inizio gennaio 2021 ha deposto non più

di 30-40 cm di neve fresca (f. Luigi Schiara).

Il

Monte Bignone (1299 m, Alpi Liguri) ripreso da Sanremo al mattino del

5 gennaio 2021, con neve al suolo a partire dai 600 m circa,

situazione con ricorrenza media dell'ordine di 3-5 anni (f. Lorenzo

Bagnoli).

A ridosso della Riviera di Ponente, protetta alle spalle dai venti

settentrionali dai massicci delle Alpi Liguri che superano

talvolta i 2000 m, la neve si fa vedere con una certa rarità, a

differenza dei tratti intorno a Savona e Genova, dove il "travaso" di

aria fredda padana attraverso i bassi valichi del Cadibona, del

Turchino e dei Giovi genera spruzzate di neve fin sulla costa

pressoché ogni inverno (a Savona circa 5 cm il 28 dicembre 2020).

Particolare

veduta della Lanterna di Genova l'8 gennaio 2021, sullo sfondo

dell'entroterra innevato fino a quote collinari (f. Roberto Orlando).

Tra

gli episodi di instabilità del periodo vanno annoverati i ricorrenti

rovesci e temporali tra Istria e Carso, con imbiancate di graupel (o

"neve tonda", chicchi di ghiaccio opaco e morbido, ricorrente nei

fronti freddi di fine inverno o primavera). Qui sopra, un bel

dettaglio del graupel caduto il mattino dell'Epifania a Pesek (TS),

nel Carso meridionale al confine con la Slovenia. La genesi del

fenomeno è spiegata in

questo articolo di Renato R. Colucci, autore della foto, sul sito

della Società

Meteorologica Alpino-Adriatica.

PERIODO NATALIZIO FREDDO SOLO A

CONFRONTO

CON L'ULTIMO DECENNIO TROPPO CALDO

Dopo i tepori anomali dei giorni intorno al Solstizio

(il 22-23 dicembre l'isoterma 0 °C era a oltre 3000 m sulle Alpi),

ordinarie condizioni invernali si sono instaurate con l'irruzione fredda da Nord

di Natale e Santo Stefano (Tmin

-20,4 °C il 27 dicembre ad Asiago-aeroporto, valore che nella gelida località

dell'Altipiano dei Sette Comuni si registra ogni tre anni circa).

Temperature insolitamente basse, ma ancora lontane dai record del

passato, si sono misurate solo

nei fondovalle innevati e soggetti a schiarite notturne dopo le

copiose nevicate del 28 dicembre 2020 e di inizio gennaio 2021.

26 dicembre 2020: venti da

Nord entrano sotto forma di bora con raffiche a 100 km/h nel

Triestino, e invadono l'Italia portando il primo significativo

episodio invernale della stagione 2020-21. Qui, ripreso dal Carso, il

"muro del foehn" che orla l’altipiano del Nanos (la cima più alta è il

Suhi Vrh, 1313 m, Alpi Dinariche Settentrionali, Slovenia),

visualizzando la situazione di sbarramento sul lato interno sloveno

(nord-orientale) contrapposta a quella di "caduta" sottovento, sul

lato rivolto verso il Golfo di Trieste. Questo altipiano costituisce

una delle "porte" principali di ingresso della bora verso la città di

Trieste e l'Adriatico Settentrionale

(f. Renato R. Colucci).

Tra l'8 e 9 gennaio 2021, segnaliamo:

-13,2 °C ad

Aosta-aeroporto (non accadeva solo dal 18 gennaio

2017, e minimo assoluto di -18,1 °C il 17 dicembre 1990, serie dal

1974);

-19,3 °C a Vipiteno-aeroporto

(-22 °C nel gennaio 1985 e 1987, serie dal 1935);

-20,2 °C a Dobbiaco (non accadeva solo dal 28 febbraio 2018, con

-22,9 °C, e minimo assoluto di -29 °C nel febbraio 1969, serie dal

1956).

Inoltre, con

cautela vanno considerati i valori glaciali di depressioni carsiche

trivenete (frost hollows), come i -41,8 °C del 27 dicembre

alla dolina Campo Magro (1612 m, Asiago, misura automatica

Associazione

Meteotriveneto), situazioni locali in siti monitorati da pochi

anni e non rappresentativi del territorio circostante.

Per il resto la frequente nuvolosità e

l'apporto di aria mediterranea più dolce richiamata dalla depressione

"Lisa" a inizio 2021 hanno da un lato contenuto il gelo notturno e

dall'altro ostacolato la salita diurna delle temperature massime al

Nord Italia.

Considerando i dati dell'osservatorio del

Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, zona peraltro un po' più

riparata dall'addolcimento di inizio anno (benché sufficiente a

trasformare la neve in pioggia), il periodo Natale-Epifania ha

mostrato una temperatura media di 2,2 °C, nella norma del

nuovo (e caldo) trentennio di riferimento 1991-2020.

Non faceva così freddo nel periodo natalizio da dieci anni,

dall'inverno 2010-11 (Tmed 1,0 °C), ma in precedenza una situazione

termica di questo tipo a fine dicembre-inizio gennaio era del tutto

ordinaria, con punte di gran lunga inferiori (grafico qui sotto).

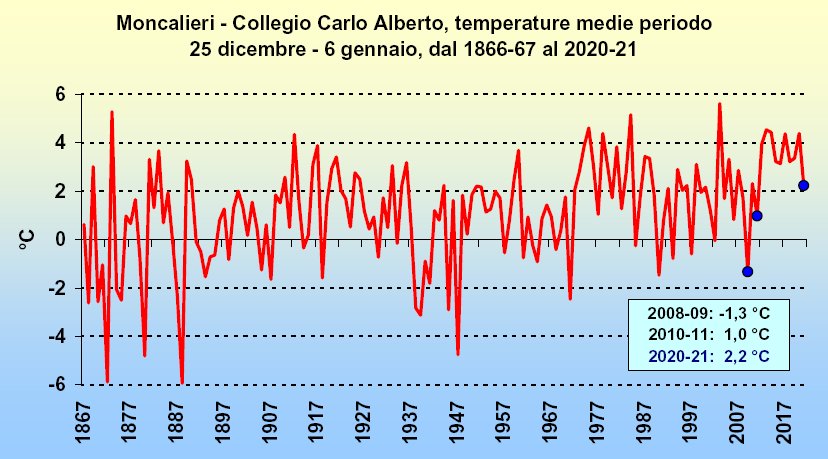

Moncalieri (TO), osservatorio del Collegio Carlo Alberto: serie delle

temperature medie del periodo 25 dicembre-6 gennaio a partire

dall'inverno 1866-67. La media di 2,2 °C delle recenti festività

appare fredda solo nel quadro dei tiepidi inverni dell'ultimo

decennio, mentre in passato era del tutto comune e ordinaria. Ultimo

caso simile nel 2010-11 (1,0 °C), più freddo quello del 2008-09 (-1,3

°C), e nel trentennio precedente situazioni analoghe o più fredde

si verificavano in media due anni su tre!

La carta delle anomalie termiche medie in superficie in

Europa, periodo 25 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 (qui sotto),

conferma collocando l'Italia nel settore con valori prossimi alla

norma, tra un'area di freddo più anomalo sull'Europa occidentale (aria

fredda in discesa da Nord sul lato posteriore delle depressioni) e di

caldo eccessivo tra Baltico e Balcani (aria calda in risalita da Sud

sul lato anteriore). Su Puglia e basso Adriatico risulta un'anomalia

di circa +2 °C.

Carta delle anomalie di temperatura in superficie tra il 25 dicembre

2020 e il 6 gennaio 2021. Situazione pressoché normale in Italia

(Fonte:

ESRL-NOAA).

Un po' diversa la situazione in quota: al

livello isobarico di 850 hPa (corrispondente a un'altitudine tra 1200

e 1500 m a seconda della pressione atmosferica) la distribuzione

continentale delle anomalie termiche è la medesima, tuttavia queste

appaiono decisamente amplificate rispetto al suolo.

Così le regioni italiane occidentali sono comprese in una vasta area

con temperature nettamente sotto media (anomalia circa -3 °C sulle

Alpi occidentali) centrata tra Francia e Penisola Iberica (fino a

oltre 5 °C inferiori al normale), mentre all'opposto, tra Mar Nero e

Russia meridionale (nonché sull'Artico), l'aria a quote di circa 1500

m è stata oltre 6 °C più calda del solito.

Tale comportamento è dovuto alla persistente situazione di blocco

atmosferico con depressioni fredde a Est e anticicloni caldi a

Ovest, che esplicano le maggiori anomalie termiche proprio in libera

atmosfera, mentre al suolo situazioni meteorologiche locali e

variegate tendono talora a un maggiore bilanciamento; si pensi ad

esempio ai periodi (come questo) frequentemente nuvolosi, con

temperature diurne basse (massime sotto media) ma con raffreddamento

notturno limitato dai cieli coperti (minime sopra media).

Carta delle anomalie di temperatura al livello di 850 hPa (tra 1200 e

1500 m) tra il 25 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. In quota le

deviazioni dalla media sono più marcate e riflettono le

caratteristiche delle masse d'aria all'interno delle depressioni

fredde sull'Europa occidentale, e degli anticicloni caldi tra Est

Europa e Russia meridionale (Fonte:

ESRL-NOAA).

In sintesi, ecco che il freddo e la neve

straordinaria di questo periodo in montagna (dovuta per lo più a

un eccesso di precipitazioni) non sono in contraddizione con il

riscaldamento globale a lungo termine, trattandosi di un evento

temporaneo, limitato a scala locale-regionale, e che si verificava con

ben maggiore frequenza in passato.

Peraltro il

Cnr-Isac segnala che, con 1 °C sopra la media 1981-2010, il

2020 in Italia è stato il quinto anno più caldo dal 1800, appena

sotto i recentissimi casi del 2014, 2015, 2018 e 2019.

E a scala mondiale, l'anno

ha pareggiato il primato del 2016

(anomalia +0,6 °C) anche senza l'aiuto riscaldante del Niño di quell'anno,

stando ai dati del servizio di monitoraggio terrestre

EU-Copernicus.

"STRATWARMING": ALTRO FREDDO IN ARRIVO?

I "Sudden Stratospheric Warming" (SSW) sono

improvvisi e massicci episodi di riscaldamento invernale della

stratosfera (10-50 km di altezza), anche di 50 °C in pochi giorni,

i cui effetti di "disturbo" alla circolazione atmosferica possono

ripercuotersi verso il basso fino alla superficie terrestre (con un

ritardo fino a oltre un mese rispetto al momento di innesco).

Determinano un indebolimento del vortice polare con alterazione della

corrente a getto e importanti irruzioni di aria gelida da

latitudini polari verso Europa e Asia (un esempio recente è

l'ondata di freddo che ha raggiunto anche l'Italia a fine febbraio

2018).

Un episodio di SSW si è verificato proprio nei giorni scorsi, attorno

al 5 gennaio 2021: vedremo se sarà associato a un marcato episodio

invernale nella seconda metà del mese...

Un recentissimo

studio coordinato da Richard J. Hall dell'Università di

Bristol indaga tempi e modalità di propagazione dell'anomalia di

circolazione dalla stratosfera alla troposfera fino all'impatto in

superficie, e i conseguenti effetti sul tempo in Europa, in base alla

tipologia di alterazione del vortice polare dopo un SSW (suo

spostamento o suddivisione in due vortici più piccoli: quest'ultimo è

il caso che si manifesta in genere con ondate di freddo più marcate in

Europa nord-occidentale e Siberia).

Infine, una riflessione del coautore della ricerca Dann Mitchell,

professore di scienze dell'atmosfera all'Università di Bristol:

"Gli episodi di freddo estremo che queste alterazioni del vortice

polare causano ci ricordano quanto improvvisamente le condizioni del

tempo possono "capovolgersi". Anche con il riscaldamento globale,

questi episodi possono ancora avvenire, indicando la necessità di

adattarsi a intervalli di oscillazione delle temperature ancora più

estremi".

FREDDO E NEVE NON SONO MERITO DEI LOCKDOWN COVID

Talora si sente attribuire il merito di

questo breve periodo più freddo e nevoso alla temporanea riduzione

delle emissioni inquinanti durante i lockdown imposti dal Covid-19.

Invece non c'è nessuna relazione: si stima che le emissioni

globali di CO2 nel 2020 (34 miliardi di tonnellate, senza

considerare gli altri gas serra, fonte

Global Carbon Budget) siano diminuite solo del 7% rispetto al

record del 2019, e le concentrazioni totali in

atmosfera, frutto dell'inesorabile accumulo di CO2

nell'ultimo secolo segnato dal crescente utilizzo di combustibili

fossili, hanno continuato ad aumentare toccando nuovi massimi

storici (417,1 parti per milione nel maggio 2020 all'osservatorio

del Mauna Loa nelle Hawaii, e 418,4 ppm nel dicembre 2020 all'osservatorio

appenninico del Monte Cimone), così come farebbe l'acqua in una vasca da bagno con

il rubinetto solo un po' meno aperto...

La riduzione delle emissioni serra non darà benefici per il clima

se non sarà mantenuta con serie e durature politiche ambientali dopo

la pandemia, inducendo una stabilizzazione e un calo anche delle

concentrazioni a lungo termine.

RINGRAZIAMENTI

Per la condivisione di dati e informazioni, un grazie a Yuri

Brugnara (Università di Berna, Istituto di Geografia), Maurizio

Ratti (SMI,

Osservatorio di Pontremoli - MS), Gianni Castagneri (SMI,

Osservatorio di Balme - TO), Renato R. Colucci (CNR-Istituto

di Scienze Polari e

Società

Meteorologica Alpino-Adriatica), Paolo Fantini

(Osservatorio e Università di Parma), Davide Rosa (SMI, Quinto

Vicentino), Elia Lombardi

(Associazione

Centro Meteo Emilia-Romagna), e ai seguenti enti nivo-meteorologici provinciali, regionali e nazionali:

ARPA Piemonte,

Centro

Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta,

ARPA Lombardia,

Meteotrentino,

Ufficio

Idrografico di Bolzano,

ARPA Veneto,

OSMER

Friuli-Venezia Giulia,

Protezione Civile Regione FVG,

ARPA

Emilia-Romagna,

Centro

Funzionale Regione Toscana,

Servizio Meteomont.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|