|

PRIMO SEMESTRE

2024: PIOGGE STRAORDINARIE PER FREQUENZA E ABBONDANZA AL NORD

(SICCITA' ESTREMA INVECE AL SUD), POCO SOLE, MA NON FREDDO

18 luglio 2024, SMI / Redazione Nimbus

Mentre il Sud Italia, soprattutto Sicilia e Puglia, vive da mesi una

siccità eccezionale, al Nord il periodo tra fine inverno,

primavera e inizio estate 2024 ha mostrato precipitazioni rare a

vedersi per elevata frequenza e abbondanza.

Responsabile è l'influenza di prevalenti condizioni depressionarie tra

le isole britanniche e la Francia, associate al ripetuto passaggio

di sistemi frontali con apporti di aria umida da Ovest, Sud-Ovest,

Sud, talora Sud-Est (ponente, libeccio, scirocco), situazioni

variamente favorevoli a precipitazioni sulle regioni italiane

settentrionali e specie a Nord del Po, dove lo sbarramento orografico

contro il pendio sudalpino esalta le piogge (e le nevicate in quota).

All'avvicinarsi dell'estate, da maggio in poi, la componente

convettiva (moti dell'aria verticali innescati dal surriscaldamento

del suolo) ha inoltre contribuito favorendo il moltiplicarsi di

temporali spesso violenti e rovinosi per grandine, vento tempestoso e

alluvioni-lampo.

La medesima configurazione atmosferica prevalente a

grande scala ha invece lasciato a secco l'estremo Sud e il

medio-basso versante adriatico, regione rimasta più sotto

l'influenza degli anticicloni che hanno dominato a Est, sui Balcani, o

di regimi di foehn sottovento ai rilievi appenninici.

Torino, 2 giugno 2024: l'ennesimo rovescio interessa la città,

soggetta,

nel primo semestre dell'anno, a una piovosità straordinaria

(f. Claudio Castellano).

Anomalie di altezza del geopotenziale al livello isobarico di 500 hPa

nel periodo 1° febbraio - 15 luglio 2024 in Europa: depressioni più

profonde e ostinate del consueto intorno alle isole britanniche hanno

influenzato il tempo anche al Nord Italia, con precipitazioni

frequenti e abbondanti, mentre il resto del Paese e soprattutto il Sud

è rimasto maggiormente coinvolto nelle anomalie positive di

geopotenziale (prevalenza di anticicloni) che hanno caratterizzato

l'Est del continente, in netta contrapposizione a quanto verificatosi

a Ovest (Fonte:

Physical Science Laboratory - NOAA).

A Torino-centro (stazione

Arpa Piemonte

di via della Consolata) da febbraio a giugno 2024 si sono conteggiati

55 giorni con almeno 1 mm di precipitazione, +58% rispetto alla

media, e per trovare un caso analogo o superiore nello stesso periodo

dell'anno occorre tornare indietro di mezzo secolo, al

febbraio-giugno 1972 (56 giorni). Nella serie di misure

pluviometriche avviate nel 1802, solo in altre sei occasioni è stata

superata la frequenza di precipitazioni di quest'anno, sempre in

riferimento ai mesi da febbraio a giugno (nel 1810, 1832, 1889, 1905,

1930 e, dunque, nel 1972).

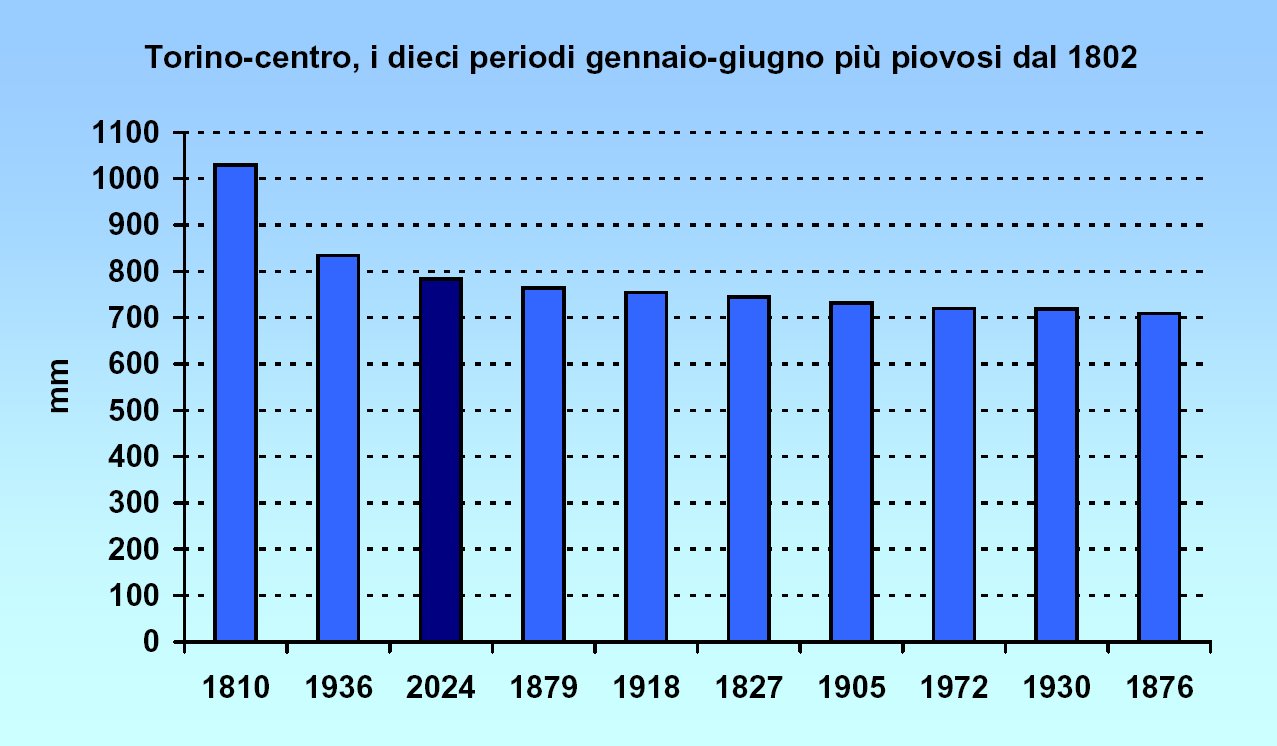

Nel primo semestre dell'anno sono caduti ben 783,8 mm d'acqua

(+79%), terzo caso in oltre due secoli dopo i periodi

gennaio-giugno 1810 (1029,4 mm) e 1936 (834,6 mm).

Estendendo l'analisi fino al 15 luglio si arriva a 846 mm, valore

molto vicino a quanto si dovrebbe rilevare in tutto l'anno (898

mm, media del trentennio climatologico standard 1991-2020), e lo

stesso si può dire per l'insieme del Piemonte: secondo le analisi

regionalizzate

Arpa finora si sono raccolti, come media territoriale, 932 mm,

+85% rispetto alla norma, e pari alla precipitazione che si dovrebbe

totalizzare da gennaio a inizio dicembre!

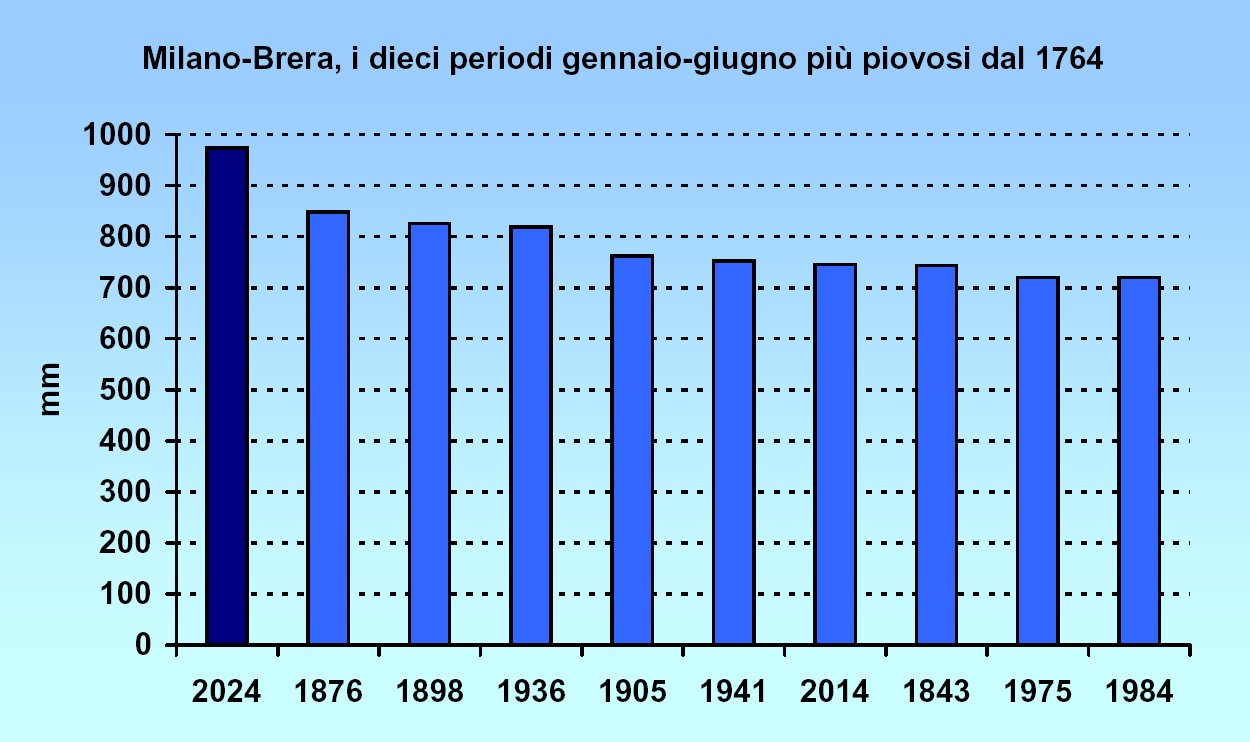

La situazione è fin più eccezionale in Lombardia,

regione ripetutamente colpita da situazioni alluvionali:

all'osservatorio di Milano-Brera il pluviometro

Arpa Lombardia

ha raccolto 973,8 mm nel primo semestre 2024, figurando come il

periodo gennaio-giugno di gran lunga più bagnato nella serie di

misura avviata nel lontano 1764 (supera gli 848,6 mm del

gennaio-giugno 1876). Incredibilmente, solo due anni fa

(gennaio-giugno 2022) si registrava invece il minimo assoluto della

serie, con 109,4 mm!

Il semestre gennaio-giugno 2024 a Torino e Milano è stato

rispettivamente terzo e primo più piovoso nelle serie dal 1802 e 1764,

con 783,8 e 973,8 mm di precipitazione totale. Fonte dati:

Arpa Piemonte

e Arpa

Lombardia.

Proprio la frequenza delle piogge (ancor più che la loro quantità

totale), insieme alla carenza di soleggiamento, ha contribuito alla

diffusa e giustificata sensazione di tempo pessimo persistente e di

uno zoppicante avvio d'estate.

Meno determinanti di quanto comunemente si pensi sono state invece le

temperature. E' vero che da metà aprile a inizio luglio 2024 i

periodi più freschi del consueto hanno prevalso su quelli più caldi al

Nord-Ovest italiano, ma nel complesso le anomalie termiche

negative sono state contenute, al confronto delle marcate anomalie

positive (caldo eccessivo) dei mesi precedenti.

Sempre a Torino, rispetto alla norma 1991-2020, risultano scarti

termici mensili di -0,9 °C in maggio e -0,6 °C in giugno, dunque un

po' più fresco ma solo rispetto ai decenni recenti segnati da un netto

riscaldamento atmosferico.

Se si prende a riferimento il clima del precedente trentennio standard

internazionale 1961-1990, che potremmo definire più "normale" e ancora

poco influenzato dal riscaldamento globale antropogenico, vediamo che

la fine primavera e l'inizio estate 2024 risultano allora perfino un

po' più caldi della media, rispettivamente +0,4 °C e +1,1 °C in maggio

e giugno.

Allargando lo sguardo a tutto il primo semestre 2024,

includendo dunque i mitissimi (rispetto alla norma) mesi invernali e

di inizio primavera, questo risulta perfino quinto tra i più caldi

dal 1753 a Torino, con anomalia di +1,0 °C rispetto al 1991-2020 e

+2,3 °C rispetto al 1961-1990.

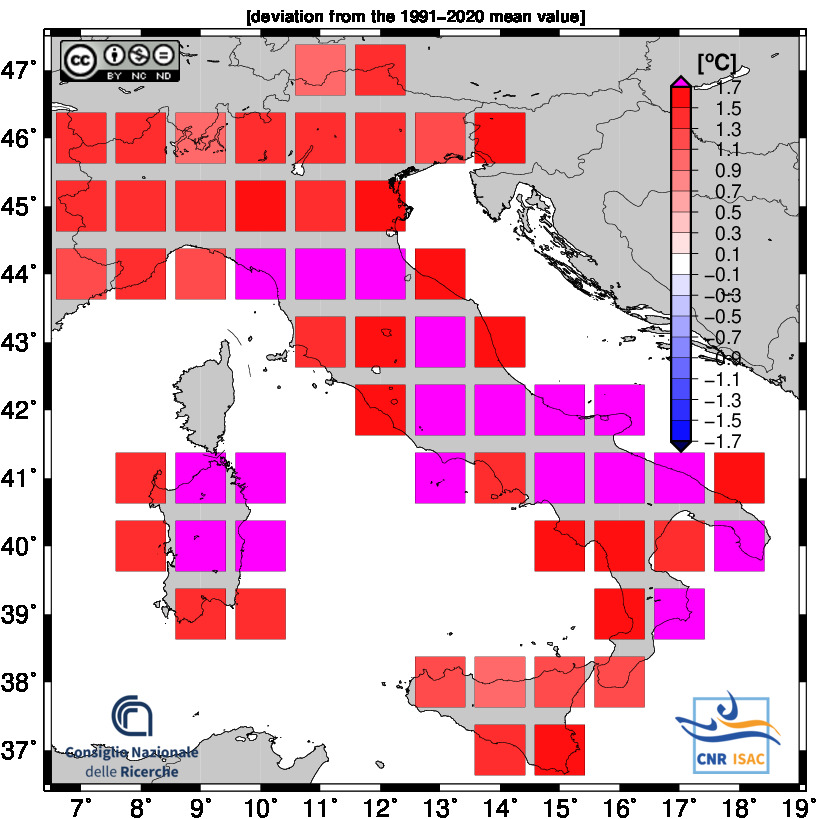

Ancora, se usciamo dall'angolo nord-occidentale, unica

zona italiana che tra metà aprile e inizio luglio ha risentito

dell'influsso fresco delle depressioni "britanniche", il carattere

caldo del 2024 emerge con ulteriore evidenza, tanto che a livello

nazionale, se si chiudesse qui, l'anno risulterebbe il più caldo dal

1800 con +1,47 °C rispetto alla norma 1991-2020, secondo il

CNR-ISAC.

Anomalie di temperatura del periodo gennaio-giugno 2024 in Italia,

rispetto alla norma del trentennio 1991-2020. Il primo semestre

dell'anno è stato molto caldo in tutto il Paese, e soprattutto al

Centro-Sud e in Sardegna

(fonte:

CNR-ISAC, Bologna).

COME L'ESTATE 2014?

Il ricordo va a dieci anni fa, all'estate

2014, che si distinse per nuvolosità e piovosità ostinate

con ripercussioni negative su agricoltura e turismo, tuttavia un

parziale bilancio di metà stagione rivela che siamo abbastanza

lontani da quella situazione, per lo meno nel capoluogo

piemontese.

Nel periodo 1° giugno - 15 luglio si sono contati quest'anno 12 giorni

con precipitazioni, mentre allora furono 16, le temperature medie sono

leggermente superiori (22,7 °C vs 22,5 °C), ma soprattutto all'epoca

fu in particolare luglio a mostrarsi tra i più grigi, bagnati e

freschi a scala pluridecennale, mentre nel 2024 il mese centrale

dell'estate, con il contributo del caldo scoppiato nella seconda

decade, sembra avere altre intenzioni.

Oltre all'eccezionale piovosità già dei mesi

precedenti, per ora l'estate 2024 si fa notare per i nubifragi

frequenti e rovinosi al Nord, ma le settimane centrali della stagione

stanno trascorrendo (per ora) in modo diverso rispetto ai grigiori

persistenti del luglio 2014, che ebbe sembianze autunnali.

In ogni caso considerazioni più significative andranno

fatte a stagione terminata, tra un mese e mezzo, e analizzando i dati

di regioni più estese, in modo da contemplare le varie peculiarità

locali.

Ad esempio nell'alta Lombardia e soprattutto tra Varesotto e

Comasco, le precipitazioni della prima metà di luglio sono state

effettivamente straordinarie: 243,5 mm a

Varese-Centro Geofisico Prealpino (in gran parte concentrati nei

due intensi episodi del 7 e 12 luglio), valore che nella serie avviata

nel 1967 supera i casi del 2009 (232,8 mm) e del 2008 (174,7 mm; com.

pers. del meteorologo CGP Paolo Valisa).

Di certo, dell'estate 2024 ricorderemo gli episodi

alluvionali ravvicinati del 20 giugno nel massiccio francese degli

Écrins e nel Vallese, del 21 giugno in Valle Mesolcina (Grigioni), del

29-30 giugno sulle Alpi dal Gran Paradiso al Canton Ticino, e del

7 e 12 luglio tra Ticino meridionale, Varesotto e Lario (almeno 8

vittime totali in territorio svizzero, durante gli eventi del 21 e

29-30 giugno).

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|