|

Il 9 giugno 2014 gli operatori della

Società Meteorologica Italiana hanno eseguito le consuete misure di

accumulo nevoso stagionale e la manutenzione della stazione meteorologica

automatica al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso).

Come sempre,

IREN Energia

ed Ente Parco Nazionale

Gran Paradiso hanno contribuito in modo fondamentale alla

logistica della missione, inoltre le operazioni sono state riprese da

G. Battista Gardoncini e Ivo Bonato della sede RAI

di Torino.

09.06.2014: veduta del Ghiacciaio Ciardoney e

del pianoro antistante la fronte, coperti da un manto di neve

stagionale spesso 1,5 - 4 m. L'anticiclone nord-africano ricopre le

Alpi determinando un mattino sereno, calmo e caldo anche in alta quota

(alla stazione meteorologica, 2850 m, temperatura minima notturna di 6.4 °C, e già 9 °C all'arrivo

degli operatori alle h 8:30).

L'inverno alpino è terminato e bruscamente è iniziata la fusione

nivale: è il momento migliore per compiere le misure di accumulo

nevoso sul ghiacciaio (f. L. Mercalli).

Le misure hanno evidenziato un'abbondante

alimentazione nevosa invernale, con spessori del manto variabili

tra 270 e 400 cm, densità straordinariamente elevate (580-610

kg/m3) e un accumulo specifico pari a 1850 mm di

equivalente d'acqua,

che si pone in terza posizione tra i più notevoli dall'inizio

della serie nel 1992, nonostante la relativa scarsità di nevicate

primaverili.

L'inverno, tra novembre 2013 e inizio marzo 2014, è stato infatti

molto perturbato, segnato da continui afflussi di umidità

atlantica e mediterranea che si sono tradotti in frequenti nevicate

sul versante sudalpino. La zona del ghiacciaio Ciardoney, come

gran parte delle Alpi Torinesi, trovandosi in parte sottovento ai

venti prevalenti da Sud-Ovest, non ha ricevuto precipitazioni

eccezionali, come invece avvenuto sul Cuneese e dal Monte Rosa verso Est, ma gli

apporti sono stati pur sempre superiori al normale.

Arrivo in

elicottero

al Colle Ciardoney del gruppo di lavoro che si occuperà delle misure

di innevamento e delle riprese televisive RAI

(f. D. Cat Berro).

Uno sguardo dal

Colle Ciardoney verso i ghiacciai di Valsoera (versante Valle Orco).

Numerose, come di consueto, le valanghe scaricatesi dai canaloni delle

Punte di Teleccio e Scatiglion, significative per l'alimentazione di

questi due minuscoli ghiacciai tuttavia ormai al limite dell'estinzione

(f. D. Cat Berro).

Colle Ciardoney:

qui, sul settore più elevato del ghiacciaio (3100 m), sullo spartiacque

Orco-Soana, lo spessore nevoso risultava di 380 cm, nella

norma del periodo 1992-2013, ma con densità molto elevate (610 kg/m3)

probabilmente imputabili all'inverno mite (nevicate più umide e

pesanti associate ai frequenti flussi meridionali) e al prolungato

assestamento del manto nevoso nel corso della primavera, durante

la quale non sono più avvenute importanti cadute di neve. Di

conseguenza il contenuto d'acqua era molto copioso e pari, in questo

sito di misura, a ben 2324 mm (f. D. Cat Berro).

Colle Ciardoney:

l'ing. Luigi Bonifacino (Direttore

Produzione Idroelettrica IREN Energia),

di fronte alle telecamere RAI - Torino, spiega l'importanza delle

misure di

innevamento e bilancio di massa glaciale per la

gestione delle risorse idriche in ambiente alpino

e degli impianti idroelettrici del bacino dell'Orco (f. D. Cat Berro).

Al di sopra della

Val Soana il cielo

è sereno ma la visibilità orizzontale è limitata

a 20-30 km per la presenza di foschia e polvere sahariana in sospensione

nell'aria, qui in direzione della Rosa dei Banchi (3164 m, vetta a

sinistra) e della bassa Valle d'Aosta (f. D. Cat Berro).

Colle Ciardoney:

l'operatore SMI-CGI

Fulvio Fornengo si accinge a prelevare i campioni di neve tramite il

carotiere "Valtecne" per la determinazione di densità ed equivalente

d'acqua

del manto nevoso

(f. D. Cat Berro).

Prelievo tramite

carotiere "Valtecne" dei campioni di neve

lungo tutto il profilo del manto stagionale.

A seguito di un semestre

invernale-primaverile particolarmente mite (a Torino anomalia

termica dicembre-maggio di +1.4 °C, terzo caso più tiepido dal 1753) e

dei primi intensi calori della prima decade di giugno (Tmax 15

°C a 2850 m l'8, giorno precedente alle misure), il manto nevoso si

presentava ormai completamente intriso d'acqua,

in isotermia e in condizioni prossime alla fusione in tutto il suo

spessore.

Poche e relativamente morbide le «croste» da fusione e rigelo o da

vento

all'interno del manto, probabilmente sia per l'assenza di lunghi

periodi anticiclonici o ventosi durante l'inverno, sia per l'azione

dei processi di metamorfismo primaverile,

più avanzati del consueto.

Dettaglio di un

campione di neve estratto dal tubo carotiere

(f. D. Cat Berro).

Serie dei valori di accumulo specifico (acqua

equivalente) sul ghiacciaio Ciardoney dalla

stagione idrologica

1991-92 al 2013-14: l'ultimo inverno occupa la terza posizione, con

1850 mm (ben oltre la media 1992-2013 di 1060 mm), pari merito con la

stagione 2008-09. Una situazione favorevole, che

predispone a una buona disponibilità d'acqua per la produzione

idroelettrica e per l'agricoltura padana nelle prossime settimane

estive,

ma per quanto riguarda la salute del ghiacciaio, tutto dipenderà

dall'andamento meteo-climatico dell'estate 2014: se le temperature

medie della stagione saranno normali, una parte dell'abbondante neve

caduta potrà conservarsi e contribuire così all'alimentazione del

Ciardoney (situazione divenuta rara negli ultimi anni); se invece,

ancora una volta, dovesse essere molto calda, allora il manto nevoso

stagionale potrà fondere completamente nonostante l'abbondanza di neve

primaverile, come accaduto di recente anche nel

2009 e

2013.

Le misure di spessore nevoso vengono eseguite

tramite una sonda da valanga lungo un transetto pressoché rettilineo

dal Colle Ciardoney fino alla fronte glaciale: si sono rilevate

altezze del manto decrescenti da 380 cm in prossimità del Colle

Ciardoney (3100 m) fino a 270 cm tra i siti di misura 6 e 7 (2950-2900

m), ma con locali accumuli di 400 cm nella valletta nivale presso la

fronte del ghiacciaio (f. D. Cat Berro).

Il pendio

frontale del ghiacciaio e il pianoro antistante,

al fondo del quale si trova la stazione meteorologica.

Improvvisamente, tra sabato 7 e domenica 8 giugno 2014, sono apparse

numerose pozze di fusione, a causa dell'arrivo del caldo estivo

che ha agito su un manto nevoso già in precedenza umidificato dagli

eccessivi tepori primaverili (quarta primavera più mite dal 1753 a

Torino). Tra la neve spessa circa 1,5 m inizia a farsi strada anche il

torrente emissario del ghiacciaio, indice che la fusione,

sebbene da un paio di giorni soltanto,

è già cominciata

(f.

D. Cat Berro).

Anche le colate

detritiche trascinate dagli abbondanti rivoli di fusione sulle

morene laterali sinistre del ghiacciaio mostrano gli

effetti dell'improvvisa ondata di caldo (f. D. Cat Berro).

Il laghetto proglaciale formatosi dagli

Anni 1990 a destra della fronte inizia a riaffiorare

tra la neve in rapida fusione (f. D. Cat Berro).

A pochi metri dalla stazione meteorologica il

torrente glaciale, riattivatosi da poche ore,

si apre un percorso di deflusso tra la neve fradicia, trasportando a

valle a impulsi successivi una miscela di acqua e neve il cui colore

bianco brillante contrasta con la superficie nevosa circostante, più

scura per la presenza di abbondante polvere sahariana caduta

durante gli episodi sciroccali del 19 febbraio e 4 aprile 2014. La

superficie ingiallita diminuisce l'albedo (riflettività della

superficie terrestre, in questo caso della neve) e concorre ad

aumentare l'assorbimento di radiazione solare, dunque ad accelerare la

fusione (f. L.

Mercalli).

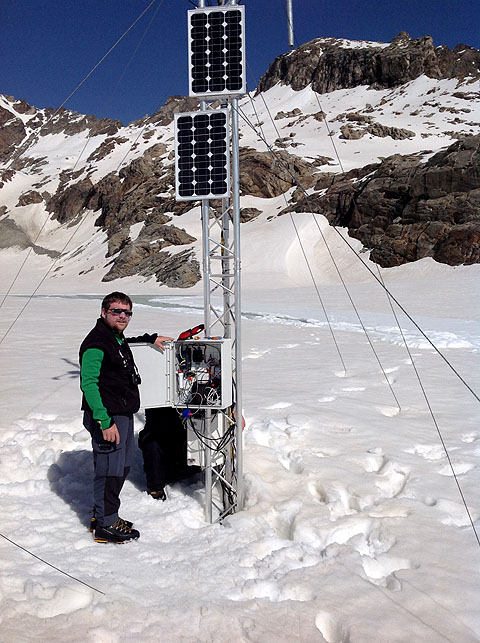

Oltre che per le

misure di bilancio invernale, la missione è stata anche l'occasione

per eseguire il periodico scarico dei dati

meteorologici e per la manutenzione delle

apparecchiature. Qui il presidente SMI Luca Mercalli accanto alla

stazione meteorologica Campbell, la cui operatività si è sempre

dimostrata ottima fin dall'installazione nell'agosto 2010. Tuttavia a

metà marzo 2014 la pressione esercitata dalla neve pesante ha causato

la rottura del cavo seriale per la trasmissione dati in remoto,

determinandone così un black-out nella pagina web,

attualmente risolto. Gli strumenti tuttavia hanno continuato a

funzionare regolarmente in locale (f. D. Marzo).

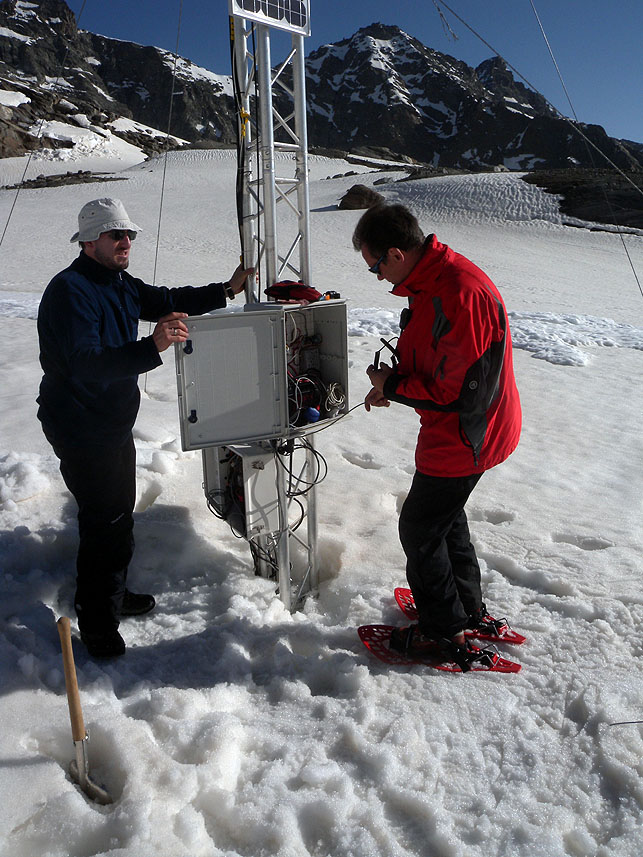

I tecnici Sylvain Jobard e Diego Marzo, in

contatto radio e telefonico con

CSP - Innovazione nelle

ICT (Torino), provvedono alla riparazione del guasto e allo

scarico dei dati meteo.

In prossimità del traliccio la neve era alta 160 cm e gli armadietti

dell'elettronica erano già affiorati dal manto, permettendo di

lavorare agevolmente (f. L. Mercalli).

Temperature medie

orarie al Ghiacciaio Ciardoney dal 15 settembre 2013 al 9 giugno

2014: l'inverno si è contraddistinto per l'assenza di significative

ondate di freddo, e le temperature, a quota 2850 m, non sono

scese sotto i -18.1 °C del 27 novembre 2013. Una prima

ragguardevole ondata di tepore si è osservata in marzo, con una

massima di 8.9 °C il giorno 18, e - in seguito - solo alla metà di

maggio si sono ancora avute alcune giornate gelide con temperature

costantemente sotto 0 °C tra il 13 e il 15. Infine l'improvviso

aumento termico a partire dal 7 giugno ha determinato l'avvio della

stagione di fusione sul ghiacciaio.

Andamento giornaliero dello spessore

nevoso totale al suolo (linea rossa) nella stagione 2013-14 presso la stazione

meteorologica del ghiacciaio Ciardoney, desunto dalla lettura dell'asta

nivometrica attraverso le immagini webcam.

La prima nevicata consistente è avvenuta l'11-12 ottobre 2013 (35 cm),

e dal quel momento il suolo è rimasto costantemente innevato con

spessori progressivamente crescenti fino ai

315 cm del 4 marzo 2014, massimo stagionale. Ma nelle

successive settimane primaverili si sono verificate solo un paio di

nevicate consistenti (es. 50 cm tra il 18 e il 21 aprile) e lo

spessore del manto si è lentamente ridotto, stabilizzandosi attorno ai

200-220 cm per gran parte del mese di maggio. All'estremità destra del

grafico (linea rossa) si nota l'avvio della rapida fusione a inizio

giugno (perdita di 15 cm di spessore in sole 24 ore tra l'8 e il 9).

La curva blu rappresenta i valori cumulati della neve fresca

giornaliera, che a fine stagione 2013-14 ha toccato i 724 cm

(massimo apporto giornaliero h 08 - 08:

45 cm tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2014).

Si tenga presente che di norma sopra la superficie del ghiacciaio la

neve si accumula in quantità maggiori rispetto alla zona in cui è

posta l'asta nivometrica, non solo per la quota un po' più elevata, ma

anche per la più efficace deposizione e conservazione del manto sul

ghiaccio nei primi periodi autunnali, a differenza delle circostanti

aree detritiche,

ancora tiepide dopo l'estate.

Confronto tra

l'andamento dell'altezza giornaliera della neve al suolo nelle

stagioni 2012-13 e 2013-14. Nell'inverno-primavera 2013-14 lo spessore

massimo (315 cm il 4 marzo) è stato un po' inferiore a quello

dell'anno precedente (340 cm il 19 maggio), tuttavia l'innevamento

è stato cospicuo durante tutta la stagione, risultando in una

media degli spessori nettamente più elevata (139 cm) rispetto al

2012-13 (100 cm), quando grandi nevicate giunsero solo a primavera

avanzata.

Ore 13: la missione è terminata, e i pochi

cumuli che si sono sviluppati nonostante il forte anticiclone non

disturbano l'elitrasporto di personale e materiali a valle (f. L.

Mercalli).

Un particolare ringraziamento a

Valtecne

per il supporto alle campagne di misura sul Ciardoney

|