|

IL CROLLO DEL 16-17 DICEMBRE 2015 ALLA

PUNTA TRE AMICI

(MACUGNAGA, MONTE ROSA)

di Marta Chiarle,

Gianni Mortara, Andrea Tamburini, Davide Martelli,

Luca Sergio,

Daniele Cat Berro

19 gennaio 2016

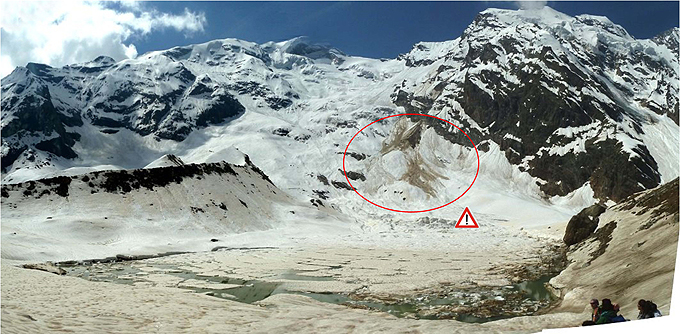

Nella notte tra il 16 e il 17 Dicembre

2015 una frana di grandi dimensioni si è staccata poco sotto la

sommità della Punta Tre Amici, a quota 3400 m circa, nell’alto bacino

del Ghiacciaio Settentrionale delle Locce (testata della Valle Anzasca,

Monte Rosa; Fig. 3).

Il materiale franato si è propagato lungo il versante, sino a

raggiungere la sponda meridionale del Lago delle Locce, a quota

2300 m (Fig. 4 e 6).

Un contrafforte roccioso alla base della

nicchia di distacco ha determinato la suddivisione del materiale franato

in due distinti rami, che a tratti sembrano mostrare un’attività

indipendente. La frana ha coinvolto anche un settore di parete collocato

dietro la porzione di nicchia di distacco visibile dal lago.

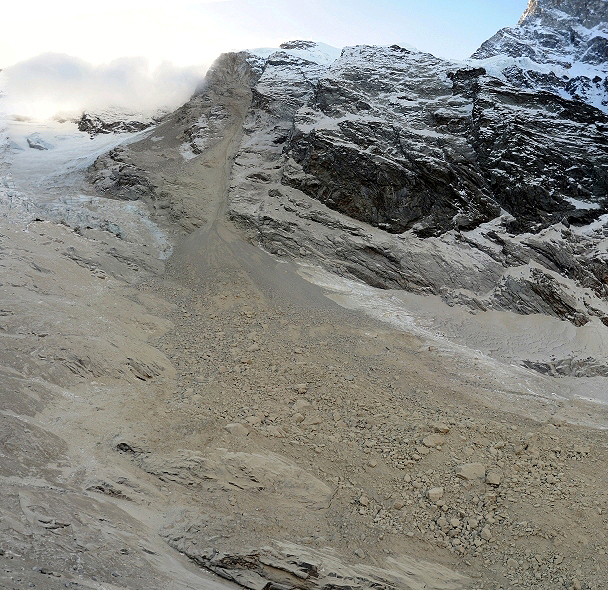

1. Vista panoramica

della frana della Punta Tre Amici nell’alto bacino

del Ghiacciaio

Settentrionale delle Locce (f. Marta Chiarle, 19.12.2015).

2.

Veduta aerea della nicchia di distacco, posta all'estremità orientale

della cresta subpianeggiante della Punta Tre Amici (3425-3780 m) che,

a destra, si raccorda alla Punta Gnifetti (4558 m). A sinistra, il

Colle delle Locce che dà accesso all’alta Valsesia

(f. Ettore Schranz, 28.12.2015).

3. Carta di

inquadramento del bacino dei ghiacciai del Belvedere e delle Locce: la

freccia rossa indica la posizione della nicchia di distacco della

frana (dis. SMI).

E’ in corso il reperimento e l’analisi delle registrazioni di alcune

stazioni sismiche poste nell’area circostante quella del distacco. In

via preliminare si può affermare che almeno tre sismometri hanno

registrato un segnale attribuibile al distacco e alla messa in posto

del materiale franato attorno alle ore 20:25 del 16 dicembre 2015.

4. Vista frontale della frana ripresa il 17

dicembre 2015 da Gianni Tagliaferri dai ruderi dell’ex Rifugio Paradiso,

sulla sommità della morena frontale del Ghiacciaio delle Locce.

Lo

scatto ha fissato anche la nube generata da una valanga.

5.

I due principali flussi di detrito generati dal crollo hanno

ampiamente coperto

il lato sinistro del Ghiacciaio Settentrionale

delle Locce

(sorvolo aereo di Ettore Schranz, 28.12.2015).

6. Limiti dell’area interessata dalla frana

(elaborazione di Stefano Perona). L’accumulo ventagliforme si è distribuito

sul sottostante Ghiacciaio delle Locce, arrestandosi sulla sponda

meridionale del lago omonimo. Si può notare la ridottissima

copertura nevosa, parzialmente colorata dalla nube polverosa generata

dalla frana

(f. Gianni Mortara, 19.12.2015).

Un’immagine antecedente l’evento (Fig. 7a) evidenzia come l’ammasso roccioso

franato, costituito da paragneiss e graniti del Monte Rosa,

corrispondesse ad un settore di parete rocciosa acclive e non glacializzata. Sono state tuttavia coinvolte anche porzioni sommitali

del Ghiacciaio del Signal lungo il coronamento della nicchia di frana

(Fig. 8).

7 a, b. Il confronto fotografico evidenzia la notevole

trasformazione morfologica della parete a seguito del crollo che ha

coinvolto anche un settore, non visibile, posto dietro la nicchia di

distacco individuata dalle frecce rosse (sopra: foto in data novembre

2005, fonte www.summitpost.org; sotto: foto Gianni Mortara,

19.12.2015).

8.

Il margine netto e frastagliato del Ghiacciaio del Signal segue

esattamente l’orlo della nicchia di distacco. Ciò lascia intendere che

porzioni di ghiaccio di spessore plurimetrico siano state coinvolte

nel crollo (foto P. Lometti,

www.lavalledelrosa.it, 21.12.2015).

Il ramo più attivo della frana è risultato essere quello più

occidentale, al cui sbocco si è formato un vistoso cono detritico. In

occasione del sopralluogo effettuato il 19 dicembre 2015, nel canalone

si sono osservate tracce evidenti del passaggio di acque di fusione

(Fig. 9).

9. Traccia lasciata da acqua di fusione nel

grande canalone che collega la nicchia di distacco

alla base del versante (f. Gianni Mortara, 19.12.2015).

10.

Il deposito di frana presenta settori a differente granulometria che

localmente appare particolarmente grossolana, con blocchi di

dimensioni metriche e plurimetriche

(f. Andrea Tamburini, 01.01.2016).

11. La parte distale dell’accumulo di frana (evidenziata in

rosso) è in parte sovrascorsa sulla superficie ghiacciata del Lago

delle Locce. Non si può escludere che, in assenza di

questa tavola di ghiaccio spessa 10-15 cm, l’impatto della frana nel

lago avrebbe potuto generare un’onda di sommersione, sia pure di

modesta energia

(f. Gianni Mortara, 19.12.2015).

La nube di polvere prodotta dal crollo ha depositato una patina

rossastra di spessore millimetrico sul manto nevoso circostante (Fig.

12-13),

propagandosi a valle fino a raggiungere la piana dell’Alpe Pedriola.

12. I seracchi del

Ghiacciaio Settentrionale delle Locce, ricoperti da un deposito di

polvere di spessore millimetrico. In alto a destra è visibile parte

dell’accumulo di frana

(f. Gianni Mortara, 19.12.2015).

13.

Le impronte lasciate dalla guida alpina Lamberto Schranz durante il

sopralluogo del 19 dicembre 2015 rivelano il sottile strato di polvere

che ha ricoperto la superficie innevata

(f. Marta Chiarle).

La webcam collocata dall'associazione

Meteo Live VCO in collaborazione con il

CNR-ISE

alla biforcazione dei lobi terminali del Ghiacciaio del Belvedere, ha

ripreso, alle prime luci del 17 dicembre, l’area coinvolta dal crollo

(Fig. 14 b),

nonché le ripetute scariche che si sono susseguite nei giorni e nelle

settimane successive. Particolarmente degne di nota sono state le

repliche del pomeriggio del 18 dicembre 2015, quando la nube

polverosa, trasportata dal vento, ha raggiunto l’abitato di Macugnaga,

e dell'8 gennaio 2016, intorno alle ore 12.30 (Fig. 15). La cortese

disponibilità del Sig. Luca Sergio, attento gestore della webcam e

dell’annessa stazione meteorologica, ha consentito di accedere anche

alle registrazioni precedenti l’evento (Fig. 14 a).

14 a, b. L’area interessata dal distacco il 15 dicembre

(sinistra) e il 17 dicembre 2015 (destra) alle ore 7:46 (fonte:

Meteo Live VCO).

15.

Immagine ripresa in diretta durante la prolungata replica dell'8

gennaio 2016, ore 12.30. Il contrasto cromatico con le aree innevate

evidenza i settori di frana maggiormente attivi (f. M. Cornaggia).

Alcune avvisaglie di instabilità del settore interessato dalla frana

del dicembre 2015 erano state osservate a metà agosto 2015, quando una

nevicata precoce in alta quota aveva consentito di notare una striscia

di detriti proveniente dalla porzione medio-superiore della Punta Tre

Amici (fonte:

Meteo Live VCO).

16. La nicchia di distacco della frana

ripresa dalla sommità della morena laterale destra del Ghiacciaio

delle Locce il 1° gennaio 2016 (f. Andrea Tamburini).

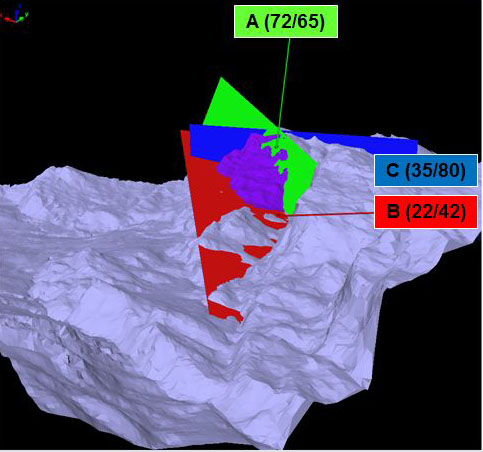

17. Modello 3D della nicchia di distacco (DEM Lidar Regione

Piemonte, 2010), che presenta la situazione precedente al crollo; i

tre piani colorati A-B-C rappresentano schematicamente i limiti del

volume crollato e corrispondono ai sistemi di discontinuità principali

lungo i quali si è verificato presumibilmente il distacco. In colore

viola il settore mancante

(elaborazione di Davide Martelli).

Nelle due immagini qui sopra vengono rispettivamente proposte una ripresa di

dettaglio della nicchia di distacco e il corrispondente modello

tridimensionale ottenuto dall’elaborazione dei risultati del volo Lidar Regione Piemonte 2010. Il modello tridimensionale

(Fig. 17) si riferisce

naturalmente alla situazione precedente al distacco, e la sua analisi

ha consentito di effettuare una stima del volume crollato ed

identificare, tra i sistemi di discontinuità che scompongono l’ammasso

roccioso, quelli che possono aver avuto un ruolo nel controllare il

fenomeno.

Da un punto di vista geometrico, i sistemi di discontinuità

individuati, attraversando l’ammasso roccioso, potrebbero isolare un

ulteriore volume coinvolgente il settore orientale della Punta Tre

Amici, non visibile nella ripresa fotografica di Fig. 16.

Ci si

potrebbero quindi aspettare ulteriori crolli di volume considerevole.

Il continuo verificarsi di crolli, sia dalla nicchia di distacco

principale che dal settore non visibile della porzione sommitale della

Punta Tre Amici, assieme alle riprese della cima scattate da aereo (Fig.

18) e

le osservazioni effettuate nel corso dei sopralluoghi alla frana,

sembrerebbero confermare questa ipotesi.

In base alle valutazioni preliminari effettuate, il volume crollato

potrebbe essere dell’ordine dei 200.000 m3.

18. Questa ripresa aerea consente la visione

dell’intera nicchia di distacco, compresa la porzione più orientale,

non osservabile dal fondovalle. Si possono apprezzare i principali

sistemi di discontinuità che scompongono l’ammasso roccioso, il quale,

localmente, si presenta molto fratturato e suscettibile di ulteriori

crolli

(f. Ettore Schranz, 28.12.2015).

L’evento attuale è la replica, ben più importante, del crollo che

aveva già coinvolto la Punta Tre Amici il 26 settembre 2010 (Cat Berro

et al., 2014; Mortara, 2010). In quell’occasione fu interessata la

porzione più occidentale della parete (Fig. 19), già imbiancata da una nevicata

precoce. L’accumulo di questa frana (circa 100.000 m3 secondo Fischer

et al., 2013) è stato totalmente obliterato dal crollo del dicembre

2015.

Il settore di parete interessato dai crolli del 2010 e 2015 è

caratterizzato da condizioni di permafrost, secondo quanto indicato

nell’Alpine Permafrost Index Map

(Boekli et al., 2012).

19. (a sinistra) I

settori di parete coinvolti dal crollo del 26 settembre 2010 (in

rosso)

e del 16-17 dicembre 2015 (in giallo). F. Gianni Mortara,

29.09.2010.

20. (a destra) L’accumulo della frana del 2010 si era arrestato

a poche decine di metri dalla sponda del Lago delle Locce (f. Ettore Schranz, 26.09.2010).

Anomalie climatiche del periodo:

breve raffreddamento in un periodo estremamente mite

Il tardo autunno 2015 sulle Alpi è stato segnato da persistenti

anticicloni subtropicali, dunque mitezza eccezionale e assenza

di nevicate, come descritto in dettaglio in

questo approfondimento.

In particolare un periodo di tepori estremi si è osservato nei giorni

intorno al 10 novembre (Fig. 21), di entità mai rilevata in precedenza in quel

periodo, con temperature di circa 7 °C a circa 3000 m in libera

atmosfera al di sopra del Nord Italia e del Monte Rosa, dunque con

valori termici ampiamente sopra 0 °C e probabile presenza di acqua liquida

ancora in circolazione anche alla quota del distacco della frana

(circa 3400 m).

A fine novembre è intervenuto un temporaneo intervallo freddo

(-15 °C a 3000 m) recato da un'irruzione di venti settentrionali,

seguito da settimane nuovamente più miti in dicembre, tuttavia

senza più raggiungere gli estremi del mese precedente, mentre intanto

continuava la straordinaria carenza di neve, limitata a pochi

centimetri sui versanti in ombra.

21. Evoluzione delle temperature misurate tra il

1° novembre e il 17 dicembre 2015 a circa 3000 m tramite i

radiosondaggi eseguiti all'aeroporto di Milano-Linate.

Evidente la persistenza di temperature anomale, quasi sempre sopra 0

°C, nelle prime due decadi di novembre, seguite da un improvviso

raffreddamento a fine mese, e poi dal ritorno di valori nuovamente più

elevati (sebbene meno estremi) in dicembre

(elaborazione dati SMI).

Alcune considerazioni

Il versante della Punta Tre Amici che si affaccia sul Lago delle Locce

denota da alcuni anni una manifesta instabilità naturale. Lo

testimoniano sia gli importanti crolli del settembre 2010 e del

dicembre 2015, sia le colate detritiche che, nel periodo estivo,

prendono in carico il detrito di frana presente nei canaloni rocciosi

e sul ghiacciaio, espandendosi alla base del versante prevalentemente

in direzione del Lago delle Locce.

Al momento, in assenza di un accurato controllo visivo ravvicinato,

non è possibile stabilire con precisione:

1) la reale estensione dell’area in frana e

quindi i volumi rocciosi effettivamente coinvolti;

2) lo spessore dell’accumulo;

3) l’assetto geo-strutturale e lo stato di fratturazione dell’ammasso roccioso in

prossimità della nicchia di distacco;

4) l’eventuale presenza di

fessure perimetrali di neoformazione e di ghiaccio interstiziale.

Con riferimento all'andamento delle temperature nelle settimane precedenti l'evento

(Fig. 21), si può avanzare l'ipotesi che la causa di questo

tipo di fenomeni sia da ricercare non tanto direttamente nei tepori

eccezionali che nel complesso hanno caratterizzato il periodo, quanto nel

temporaneo ma considerevole abbassamento della quota dell'isoterma 0 °C

registrato nell'ultima decade di novembre.

Il conseguente

congelamento potrebbe aver temporaneamente sigillato

in prossimità della superficie le vie di deflusso dell'acqua

circolante entro il reticolo di fratture che scompongono l'ammasso

roccioso, provocando l'aumento delle pressioni interstiziali

all'interno dell'ammasso stesso e causandone la destabilizzazione.

Tale meccanismo è stato invocato in più occasioni per spiegare il

verificarsi di fenomeni di crollo in altri settori della catena alpina

occidentale all'inizio della stagione invernale (Mont Crammont, 24 dicembre 2008;

Brenva, 18 gennaio 1997).

Con il ritorno della stagione primaverile e del disgelo, valanghe,

acque di fusione nivo-glaciale e piogge potrebbero mobilizzare il

materiale di frana presente sul versante roccioso. In tal caso colate

detritiche potrebbero raggiungere il Ghiacciaio delle Locce e le

sponde del lago omonimo, né si possono escludere altri crolli

rocciosi.

22.

Nel luglio 2011 un forte evento pluviometrico in quota ha mobilizzato

l’accumulo della frana del 2010 generando una notevole colata

detritica che si è in parte sovrapposta all’accumulo stesso. Eventi

come questi stanno conferendo al Ghiacciaio Settentrionale delle Locce

l'aspetto tipico di un "ghiacciaio nero", o debris-covered glacier

(f. Gianni Mortara).

I fenomeni qui descritti possono costituire motivo di rischio per

quanti sostano o transitano alla base del versante o lungo la sponda

meridionale del Lago delle Locce, settore frequentato in ogni stagione

dell’anno da escursionisti, alpinisti, scialpinisti (Fig. 23-24). Va anche valutata

la possibilità che la configurazione morfologica assunta dal versante

a seguito del crollo sia predisponente all’innesco di valanghe da un

settore in precedenza non interessato.

Inoltre, la presenza del Lago delle Locce al piede del versante

rappresenta un elemento di ulteriore criticità nel caso in cui

dovessero verificarsi crolli di dimensioni superiori a quello del

dicembre 2015, per la possibilità che si producano onde anomale nel

lago. Si consideri anche che l’attuale sfioratore del lago si presenta

in condizioni di per sé critiche, a seguito degli effetti di erosione

rimontante documentati nel corso di questi ultimi anni.

23. Il Lago delle Locce e la testata del bacino

glaciale omonimo, il 20 giugno 2013

(f. Francesco Rota Nodari, SGL).

Nonostante l’aspetto ancora pienamente invernale, alla base della

parete della Punta Tre Amici sono già presenti accumuli detritici di

neoformazione allo sbocco del canalone coinvolto dal crollo del

settembre 2010

(e nuovamente nel dicembre 2015).

24.

L’accumulo di valanga abitualmente presente fino a inizio estate

sulla sponda meridionale del Lago delle Locce costituisce un forte

richiamo per gli escursionisti. Nell’immagine si notano numerose

persone sostare incautamente proprio nella zona di arresto delle frane del

settembre 2010 e del dicembre 2015, nonché della colata detritica del

luglio 2011

(f. Marta Chiarle, 20.08.2013).

Il crollo del dicembre 2015 non rappresenta un fenomeno straordinario

per l’ambiente in cui si è sviluppato. Gli ambienti glacializzati e in

via di deglaciazione si sono infatti dimostrati in questi ultimi anni

particolarmente vulnerabili alle modificazioni climatiche e ambientali

in atto per effetto del riscaldamento globale.

Il bacino glaciale del

Belvedere, in particolare, è stato teatro negli ultimi 10-15 anni di

una considerevole sequenza di episodi d’instabilità di varia natura

(rotte glaciali, valanghe di ghiaccio e di roccia, collassi di morene,

colate detritiche) che, tutti, hanno trovato condizioni predisponenti

nei rapidi cambiamenti avvenuti a carico della criosfera (neve,

ghiacciai e permafrost), con particolare intensità a partire dagli

Anni 1990 (Mortara & Tamburini, 2009).

Considerando il trend in atto a scala globale, fenomeni d’instabilità

come quello qui analizzato potrebbero riproporsi nello stesso settore

o in altre parti dell’ampia testata della Valle Anzasca ed è pertanto

opportuno mantenere un elevato grado di attenzione sull’area, al fine

di consentire una frequentazione in ragionevoli condizioni di

sicurezza di uno dei più affascinanti ambienti delle Alpi.

Bibliografia

Boeckli L., Brenning A., Gruber S., Noetzli J., 2012 - Permafrost

distribution in the European Alps: calculation and evaluation of an

index map and summary statistics.

The Cryosphere, 6, 807- 820.

Cat Berro D., Mercalli L., Mortara G., Tamburini A., Mosello R.,

Rogora M., 2014 -

I ghiacciai dell’Ossola: una breve sintesi. Nimbus,

XXII, 72, 130-138.

Fischer L., Huggel C., Kääb A., Haeberli W., 2013 - Slope failures and

erosion rates on a glaciarized high-mountain face under climate

changes. Earth Surf. Process. Landforms, 38, 836-846.

Mortara G. - Il crollo del 26 Settembre 2010 dai contrafforti

nord-orientali della Punta Tre Amici (testata della Valle Anzasca,

Macugnaga). CNR-Irpi Torino, Rapporto inedito,

12 ottobre 2010.

Mortara G., Tamburini A., a cura di, 2009 - Il Ghiacciaio del

Belvedere e l'emergenza del Lago Effimero. SMS, Collana Memorie

dell'Atmosfera, n.8, 190 pp.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Lamberto e

Ettore Schranz, Clarissa Sgarbi, Gianni Tagliaferri, Maurizio Vittone,

Luigi Corsi, il personale della seggiovia del Belvedere, Massimo

Cornaggia, Piero Lometti, Michela Rogora, Stefano Perona, Paolo

Federici.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|