|

Lunedì 17 giugno

2019 l'équipe della Società Meteorologica Italiana - in collaborazione

con IREN Energia

e l'Ente Parco Nazionale

del Gran Paradiso, e nel quadro delle campagne di misura del

Comitato

Glaciologico Italiano - ha condotto i consueti rilievi di spessore e

densità del manto nevoso per la determinazione del bilancio invernale

sul ghiacciaio Ciardoney.

La stagione di

alimentazione nevosa è stata caratterizzata da abbondanti nevicate a

fine ottobre-novembre 2018 e nell'aprile 2019, intervallate da un

lungo periodo di precipitazioni scarse tra dicembre 2018 e marzo 2019.

17 giugno 2019: dopo

un'alba serena, nubi cumuliformi si sviluppano rapidamente sopra al

Ghiacciaio Ciardoney, senza tuttavia disturbare i rilievi nivometrici

e l'elitrasporto di personale e attrezzature.

Il

freddo inconsueto di maggio 2019 ha poi determinato - rispetto

alle calde primavere recenti - un certo ritardo nell'avvio della

fusione della neve, che il 17 giugno 2019 sul ghiacciaio era spessa

tra 305 cm (pendio frontale, 2900 m) e 440 cm (Colle Ciardoney, 3100

m), valori circa 20% superiori alla media del periodo 1992-2018,

con densità variabili tra 445 kg/m3 (settore

mediano) e 657 kg/m3 (Colle Ciardoney).

A causa della frequente instabilità

atmosferica che a fine primavera rendeva difficile l'accesso al

ghiacciaio, le misure sono avvenute con una decina di giorni di

ritardo rispetto al solito, tuttavia - essendo cominciati solo da

pochi giorni il caldo estivo e la fusione nivale in alta quota - la

situazione riscontrata alla data del sopralluogo si può considerare

rappresentativa del massimo accumulo nivale a fine stagione.

L’equivalente d’acqua mediato sull’intero

ghiacciaio (bilancio invernale) era di 1780 mm,

(+45% rispetto alla media 1992-2018, pari a 1220 mm), e indicativo di

una buona disponibilità idrica per gli utilizzi idroelettrici

nell'estate 2019.

Tuttavia saranno le temperature estive a decidere il bilancio

finale, ovvero se una parte di questa neve riuscirà o meno a

conservarsi per alimentare un ghiacciaio in agonia...

17 giugno 2019, ore 8,30: vista dal Colle

Ciardoney in direzione Sud, verso la Valle Orco e le basse Valli di

Lanzo. Il cielo è sereno sotto un blando anticiclone che interessa le

Alpi.

Si noti, sullo sfondo, la coltre di caligine e fumi che staziona sopra

la pianura piemontese.

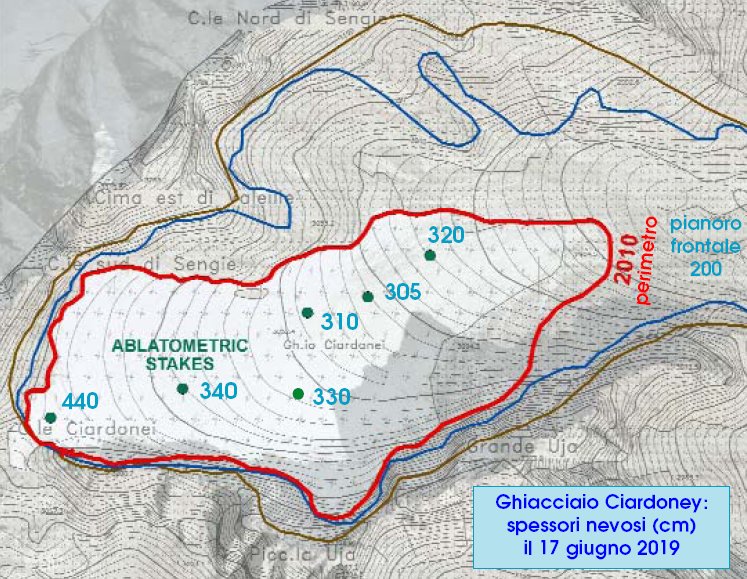

Spessori nevosi rilevati il 17 giugno

2019: graduale decremento dai 440 cm del Colle Ciardoney ai 305 cm

del pendio frontale (sito n. 6), poi nuovo lieve aumento più a valle,

in corrispondenza della fronte (320 cm, sito n. 7), dove spesso si

verificano accumuli nevosi più consistenti per valanghe o trasporto

eolico.

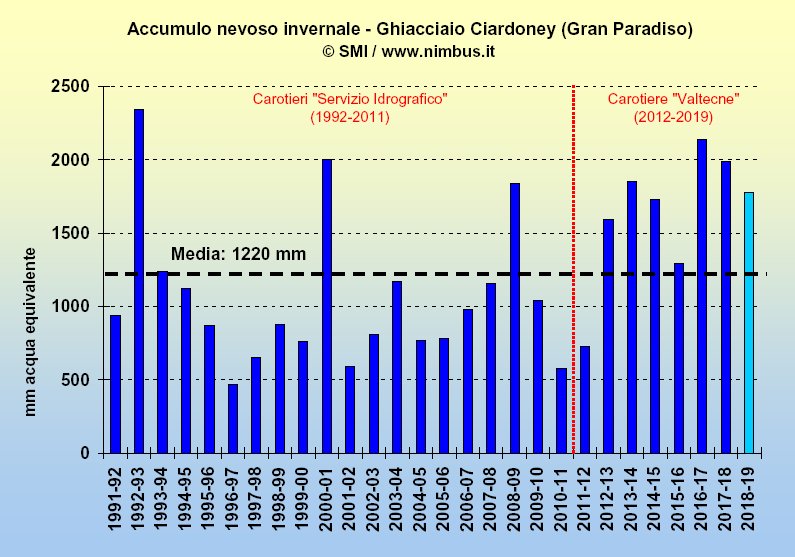

Serie degli

accumuli invernali specifici sul ghiacciaio Ciardoney, espressi in mm

di lama d’acqua equivalente, nelle stagioni idrologiche dal 1991-92 al

2018-19:

il valore di 1780 mm del 2018-19 si colloca in settima posizione.

L'utilizzo nel tempo di tubi carotieri con caratteristiche diverse

potrebbe aver introdotto disomogeneità nella serie degli accumuli

invernali, con possibili sottostime in alcune annate antecedenti il

2012 (anno di adozione dell'ottimo carotiere "Valtecne"),

ma non vi

sono comunque dubbi che gli accumuli nevosi di diversi inverni

recenti, segnati da importanti precipitazioni, figurino tra i più

abbondanti dal 1992 (benché poi sempre vanificati dalla massiccia

fusione di stagioni estive troppo calde).

Ore 8,30: si inizia

a lavorare per la misura di spessore, densità ed equivalente in acqua

del manto nevoso. Come sempre, i rilievi vengono effettuati a partire

dal Colle Ciardoney, alla quota più elevata del ghiacciaio (3100 m).

Luca Mercalli, presidente SMI, e Raffaella Miravalle, guardaparco del

Gran Paradiso, inseriscono il tubo carotiere "Valtecne"

per il prelievo dei campioni di neve lungo tutto il profilo del manto

depositatosi nell'inverno 2018-19, fino a toccare la superficie di

ghiaccio che affiorava nel settembre 2018.

I primi tre metri

di carotiere sono completamente inseriti nel manto nevoso ...

... ma in totale qui la neve è spessa 440

cm, dunque occorre spalare fino a 140 cm di profondità per poter

giungere - con il carotiere da 3 m - fino alla base del manto,

in modo da campionarlo lungo tutto il suo profilo.

Luca Mercalli

sorregge una delle "carote" di neve estratte e pesate al Colle

Ciardoney:

la densità del manto nevoso è di 657 kg/m3. In questo punto

alla sommità del ghiacciaio si misurano sempre le densità più elevate,

per la presenza di strati di neve molto compattati dall'azione eolica

durante le burrasche invernali ("lastroni" da vento).

Raffaella Miravalle

(Parco Nazionale Gran Paradiso) prosegue con le misure di spessore

nevoso tramite sonda da valanga, seguendo il consueto transetto

Ovest-Est lungo il ghiacciaio, verso la fronte.

Nel settore mediano

del ghiacciaio (in prossimità della palina ablatometrica n. 2, sepolta

dalla neve in questa stagione), si esegue un secondo carotaggio del

manto nevoso, che fornisce una densità di 445 kg/m3 (neve

meno compatta e pesante).

Un terzo prelievo, sul pendio frontale, rivelerà una densità di 577

kg/m3.

Il

videomaker Erik Gillo

riprende e intervista Luca Mercalli sui primi risultati delle misure

nivometriche e sulle relazioni tra cambiamenti climatici e ghiacciai.

Ci si avvicina alla

fronte glaciale, e il lavoro è quasi terminato. Sono le 10,30, cumuli

si formano anche al margine del pianoro frontale, tuttavia l'atmosfera

è anticiclonica e relativamente stabile, per cui il loro sviluppo è

limitato e non degenera in situazioni temporalesche.

Un segno delle

vigorose correnti ascensionali caratteristiche dei mesi estivi

(brezze termiche diurne o violenti moti verticali dell'aria

all'interno dei temporali) è dato dal trasporto da valle fino ad alta

quota di numerosissimi insetti, in gran parte destinati a soccombere

per le temperature troppo fredde di un ambiente per loro inospitale.

Qui un'esemplare di

Vanessa cardui, farfalla che in tarda primavera migra

dall'Africa all'Europa centrale (info guida ambientale Luca Anselmo,

collaboratore Parco Alpi Cozie), rivenuta morta sulla superficie

innevata del Ciardoney a circa 2950 m.

Il Ghiacciaio

Ciardoney ripreso dall'asta nivometrica presso la

stazione meteorologica a valle della fronte, a quota 2850 m. Sul pianoro

frontale durante il sopralluogo del 17 giugno 2019 la neve era ancora

spessa 200 cm (situazione simile solo al caso del 2013, negli ultimi 7

anni di teleosservazione da webcam, vedi grafico sotto), e non vi era

ancora traccia di imminente apertura del canale di deflusso del

torrente glaciale (tuttavia probabilmente già attivo sotto la coltre

nevosa).

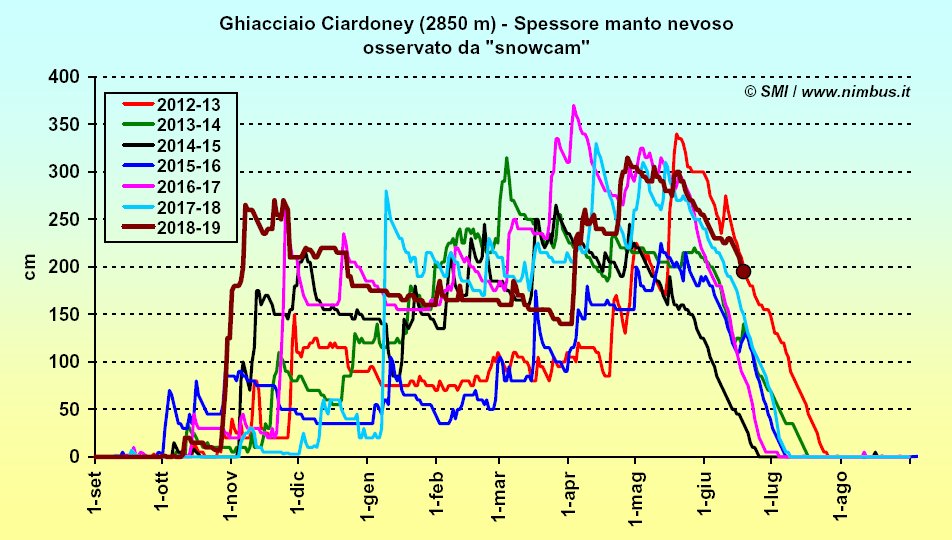

Andamenti

giornalieri dello spessore nevoso totale al suolo osservato

tramite la

“snowcam” presso la stazione meteorologica a 2850 m nelle ultime

sette stagioni idrologiche (monitoraggio disponibile dall’inverno

2012-13).

La linea marrone della stagione 2018-19 mostra la precoce

formazione di un potente manto nevoso con le intense perturbazioni di

fine ottobre-inizio novembre 2018, tra cui la

tempesta "Vaia" del 29 ottobre (265 cm totali al suolo già il 6

novembre, massimo per il periodo nella pur breve serie di

osservazione), dopodiché i mesi invernali, in assenza di altre

nevicate importanti, hanno visto una lenta diminuzione di spessore.

Come quasi sempre avviene, copiose nevicate sono riprese in

primavera, e hanno portato il manto nevoso al massimo

stagionale di 315 cm del 27 aprile 2019.

Tra maggio e inizio giugno 2019 la fusione è stata piuttosto lenta a

causa delle temperature fresche, e alla data del sopralluogo

(17 giugno) vi erano ancora 200 cm in corrispondenza dell'asta

nivometrica, situazione analoga al 2013 (210 cm, alla stessa data).

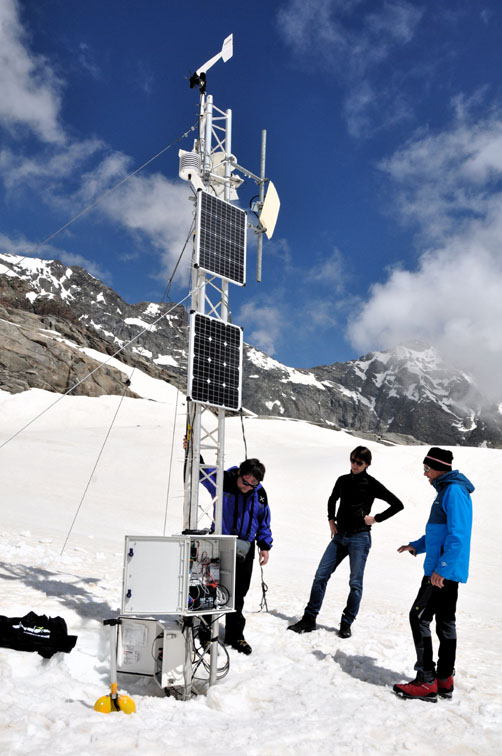

Ore 11,30: il gruppo dedito alle

misure nivometriche sul ghiacciaio si ricongiunge a quello impegnato

nella manutenzione della stazione meteorologica automatica "Campbell",

che non ha manifestato avarie durante

l'inverno, ed è giunta al suo decimo anno di funzionamento.

Tuttavia, nonostante il consolidamento del basamento e dei tiranti di

controventatura eseguito un anno fa, le violente tempeste di vento (in

particolare

"Vaia" il 29 ottobre 2018), hanno strappato alcuni cavi in acciaio

e piegato leggermente il traliccio della stazione meteo, che sarà

oggetto di prossime riparazioni a fine estate.

Inoltre si è resa

necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione della webcam

(rimasta off-line dal 27 maggio 2019), pure esso strappato dalle

intemperie.

Si noti la leggera

tonalità ocra della superficie del manto nevoso, dovuta

alle polveri sahariane cadute soprattutto con le precipitazioni

sciroccali del 23 aprile 2019: la

conseguente diminuzione dell'albedo e dunque l'aumento

dell'assorbimento di radiazione solare da parte del manto nevoso è in

grado di rendere più rapida (a parità di temperatura dell'aria e di

radiazione solare incidente) la fusione della neve a inizio estate,

come attestato dallo studio

"Saharan dust events in the European Alps" coordinato da

ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e apparso nell'aprile

2019 su “The Cryosphere”.

L'armadietto

contenente gli apparati radio di trasmissione in tempo reale dei dati

meteo

e delle immagini della webcam.

Alla rottura di uno

dei tiranti di controventatura della stazione meteorologica ha

contribuito anche un fulmine, come mostrano le estremità annerite e

parzialmente fuse degli spezzoni di cavo. Per fortuna la scarica

elettrica non ha compromesso i sensori e l'elettronica della stazione,

che in 10 anni di misura non ha perso nemmeno un'ora di dati.

Luca Mercalli,

insieme ai tecnici-elettricisti Diego Marzo e Mario Berger, esamina lo

stato della stazione meteorologica, in vista delle ulteriori

manutenzioni (in particolare l'ulteriore stabilizzazione del

traliccio) che verranno eseguite con la prossima missione

di settembre 2019.

I pannelli

fotovoltaici, sostituiti nel 2018, erano in ottimo stato.

Ore 13: il gruppo di lavoro in attesa dell'elicottero per il rientro

alla centrale IREN di Rosone. Da sinistra, Daniele Cat Berro,

Raffaella Miravalle, Luca Mercalli, Diego Marzo, Mario Berger.

Ore 13,15: il recupero di personale e

attrezzature da parte di

Airstar

elicotteri.

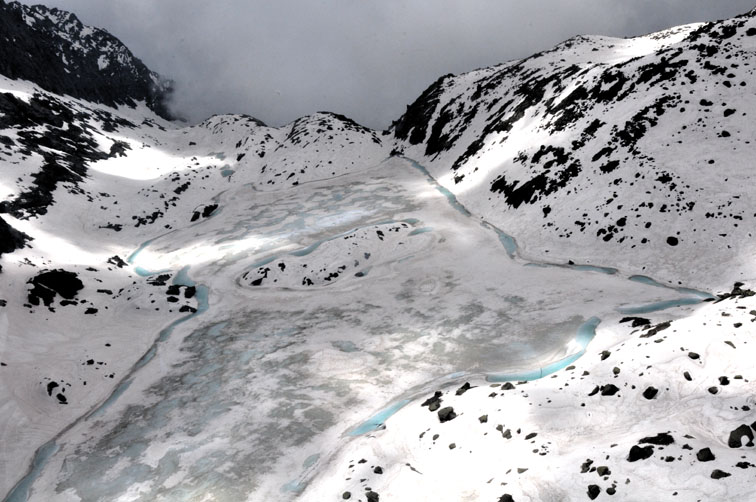

Durante il rientro verso il fondovalle

dell'Orco, si sorvola il remoto Lago di Motta

(2656 m, alto vallone di Valsoera), con il suo caratteristico isolotto

roccioso.

In prossimità delle rive, ai margini della coltre di ghiaccio

superficiale appaiono i primi segni di fusione.

Segui in in tempo reale la situazione

sul Ghiacciaio Ciardoney (dati

meteo e webcam)

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|