|

Per quanto la ricostruzione della dinamica glaciologica dell'evento

sia ancora in corso e richiederà tempo per un’analisi accurata,

l’ipotesi più accreditata tra i glaciologi chiama in causa la

penetrazione all’interno della massa glaciale – attraverso un

crepaccio poco sotto la vetta - di abbondante acqua di fusione

durante le recenti e anomale ondate di caldo, e il conseguente

generarsi di sovrapressioni in grado di “staccare” parte

del ghiacciaio e di innescarne il repentino collasso.

L'analisi delle

immagini raccolte subito dopo il distacco lascia presupporre la

formazione di una sacca d'acqua endoglaciale, il cui drenaggio

era forse ostacolato:

1) da un reticolo idrografico dai condotti ancora

poco sviluppati all'interno e alla base del ghiacciaio all'inizio dell'estate;

2) dal continuo processo di ricongelamento dell'acqua di fusione

a contatto con il ghiaccio "freddo" posto all'interno e alla base del

ghiacciaio.

Alla stazione meteorologica

ARPA Veneto a

Punta Rocca della Marmolada (3250 m, poco a monte del luogo del

fenomeno), salvo un’effimera e lieve gelata il 25 giugno 2022

(temperatura minima -0,5 °C), le temperature sono rimaste sopra 0 °C

per ben 23 giorni consecutivi (estremo di 13,1 °C il 20 giugno, e

circa 10 °C nel primo pomeriggio del 3 luglio), producendo fusione

intensa e anomala che peraltro aveva già spogliato quasi tutto il

ghiacciaio della (scarsa) neve invernale con un anticipo di oltre un

mese rispetto a stagioni passate già negative.

Alla

drammaticità dell’esito dell’evento, di per sé molto raro benché in

potenziale aumento di frequenza in questi tempi di riscaldamento

globale, hanno contribuito l’ora diurna e il giorno festivo,

propizi all’intensa frequentazione della zona.

Peraltro

l'ora del distacco si è collocata solo incidentalmente nelle ore

centrali della giornata: eventi che coinvolgono volumi di ghiaccio

così elevati, dotati dunque di grande inerzia termica, e in cui

probabilmente ha giocato un ruolo l'accumulo di acqua verificatosi in

svariati giorni se non settimane precedenti, difficilmente sono

connessi alle fluttuazioni di temperatura giorno/notte.

L'unico

precedente analogo sulle Alpi italiane negli ultimi decenni è

quello che avvenne il 6 luglio 1989 sulla parete Nord del

Monviso con il

collasso del Ghiacciaio Superiore di Coolidge, che - a

differenza di stavolta - non fece vittime anche grazie all’ora

notturna e al giorno infrasettimanale in cui avvenne (due alpinisti

monegaschi che pernottavano al bivacco Falchi-Villata, poco discosto

dalla traiettoria della valanga di ghiaccio, rimasero illesi).

Il Ghiacciaio Superiore di Coolidge

(Monviso) prima e dopo il collasso

dell'8 luglio 1989 che coinvolse un volume di ghiaccio di circa

250.000 m3

(foto settembre 1987 di Mattia Vanzan, archivio CGI; foto luglio

1989

di Roberto Tibaldi,

studio fotografico

"Immaginare", Bra - CN).

Leggi anche la

nota di Mortara & Dutto apparsa nel 1990 su

Geografia Fisica

e Dinamica Quaternaria, bollettino del

Comitato

Glaciologico Italiano.

EVENTO

IMPREVEDIBILE: FUORI LUOGO CERCARE RESPONSABILI,

CHIUDERE ALTRE MONTAGNE

E INTRODURRE BOLLETTINI DI RISCHIO GLACIALE

Per quanto in

stagioni molto calde come questa - con intensa e precoce fusione e

deglaciazione - e nel quadro del riscaldamento globale attuale, la

frequentazione della montagna glaciale e periglaciale presenti in

generale rischi maggiori, tra cui appunto il collasso di porzioni di

ghiacciai sospesi e/o ripidi, nessun elemento lasciava presagire

che proprio lì e in quel momento (rispetto ad altri ghiacciai in

condizioni analoghe da un capo all’altro delle Alpi) potesse

verificarsi un evento di tale portata.

Pertanto

riteniamo del tutto fuori luogo tanto la ricerca di responsabilità

quanto la richiesta, più volte sollevata dall'opinione pubblica e

da esponenti politici, di una discutibile "messa in sicurezza" del

territorio tramite indiscriminate chiusure degli accessi ai

ghiacciai o l'introduzione di scale di pericolo glaciologico,

di pressoché nulla significatività scientifica ed efficacia pratica.

Infatti, a differenza delle valanghe invernali di neve, maggiormente

prevedibili con livelli

di pericolo differenti da una regione alpina all'altra sulla base

di parametri nivo-meteorologici, il verificarsi di episodi di

rischio glaciale è altamente aleatorio e dipendente da un insieme di

fattori (meteo-climatici, morfologici e di fisica del ghiaccio)

molto locali, complessi e mutevoli nel tempo e da ghiacciaio a

ghiacciaio.

Il solo fatto

che da molti giorni grandi quantità d'acqua di fusione rombassero

all'interno del ghiacciaio della Marmolada - situazione peraltro

comune alla maggior parte dei ghiacciai alpini in estati roventi

come quella del 2022! - non era sufficiente per immaginare il collasso

di una parte dell'apparato glaciale che non mostrava anomalie

morfologiche di sorta, dunque neanche per diramare la preventiva

interdizione dell'accesso alla montagna.

Nemmeno è

immaginabile un monitoraggio geofisico costante e dettagliato di tutti

i 4400 ghiacciai delle intere Alpi (italiane e non), sia per i

numeri astronomici dei costi e del personale tecnico necessario, sia

perché questo non garantirebbe di accorgersi in tempo di fenomeni il

cui innesco rimane difficilmente prevedibile e localizzabile.

Ciò d'altra

parte non significa affatto che la ricerca e il monitoraggio

glaciologici siano inutili. Questi garantiscono infatti il continuo

miglioramento delle conoscenze sullo stato della criosfera (neve,

ghiacciai, permafrost) e sulla sua complessa risposta ai

cambiamenti climatici in corso, nonché l'adozione di misure di

protezione civile in caso di ghiacciai di pericolosità nota ed

esplicita, già sede di precedenti episodi di instabilità (come il

ghiacciaio di Planpincieux in Val Ferret/Monte Bianco, monitorato da

Fondazione Montagna Sicura per il pericolo di crolli di porzioni

di ghiaccio su strade, infrastrutture ed edifici sottostanti).

Di certo

l'evento del 3 luglio, inquadrato in un periodo di intenso e rapido

riscaldamento atmosferico che pone la criosfera in condizioni di

forte disequilibrio, apre una nuova era nella percezione dei

rischi glaciali, e anche ghiacciai che - come quello della

Marmolada - per quanto penalizzati dalla deglaciazione, apparivano

finora scevri da instabilità di sorta, andranno guardati con altri

occhi, da parte sia dei ricercatori sia dei frequentatori dell'alta

montagna.

Leggi gli

articoli di Luca Mercalli apparsi su

Il Fatto

Quotidiano e dedicati all'evento

della Marmolada (5 luglio 2022) e ai

rischi glaciali nelle Alpi (6 luglio 2022).

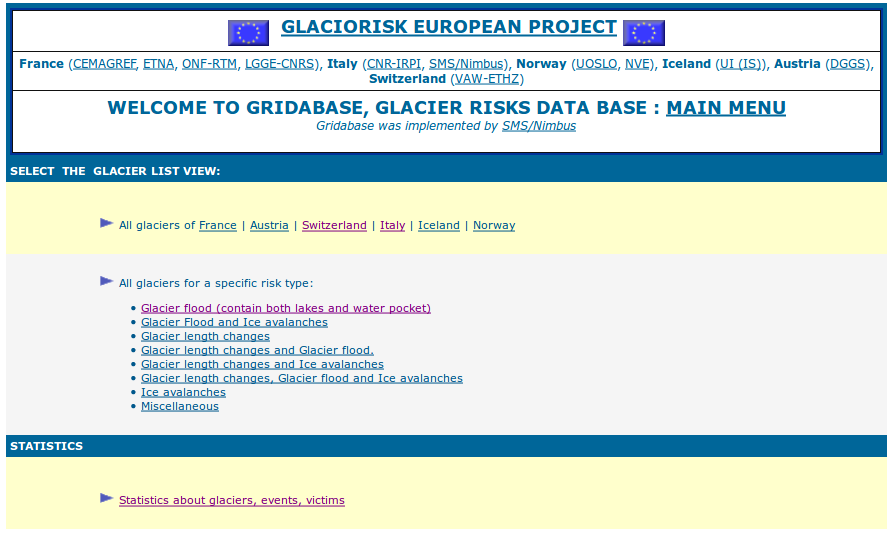

GLACIORISK (2001-2003):

UN PROGETTO EUROPEO

PER CENSIRE E MONITORARE I RISCHI GLACIALI

I rischi glaciali sulle montagne europee, dalle Alpi

alla Scandinavia, sono stati oggetto di un progetto europeo dipanatosi

negli anni dal 2001 al 2003, al quale partecipò anche la Società

Meteorologica Italiana proprio mentre erano in corso le crisi dovute

alla formazione dei laghi effimeri dei ghiacciai del

Belvedere (Monte Rosa) e del

Rocciamelone (Alpi Graie).

Il progetto sfociò nella compilazione da parte dei

singoli partner del

database Gridabase contenente tutte le informazioni

disponibili sugli episodi pregressi di instabilità glaciale

(crollo di seracchi/ghiacciai sospesi, svuotamento improvviso di laghi

sbarrati da ghiaccio o da morene...). Il ghiacciaio della Marmolada

non rientrava tra quelli censiti come pericolosi in base alla storia

glaciologica nota.

Un aggiornamento del database con gli eventi di instabilità più

recenti è in corso (luglio 2022).

Quello della Marmolada è, per numero di vittime (11), il peggior

evento di instabilità glaciale storicamente noto sulle Alpi italiane,

rappresentando quasi metà delle vittime complessive (23) note per

precedenti eventi glaciologici dal XV secolo in poi, tra valanghe di

ghiaccio e svuotamento di laghi glaciali! (vedi le statistiche

qui, suddivise per categorie di rischio e per Paese; aggiornamento

degli eventi italiani in corso nel luglio 2022).

Ulteriori risorse sui rischi in area glaciale e

periglaciale sulle Alpi occidentali (Valle d'Aosta e province di

Torino e Cuneo) si trovano anche sul sito del più recente

progetto Alcotra

IT-FR Glariskalp.

ALTRE RISORSE SULL'EVENTO DELLA MARMOLADA

Dinamica dell'evento secondo il CNR-Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP).

Video da drone

del settore sommitale del ghiacciaio della Marmolada ripreso dalla

Commissione Glaciologica SAT il giorno precedente all'evento del 3

luglio (senza che si potessero individuare indizi di imminente

collasso).

Stima preliminare del volume di ghiaccio crollato (CNRS/Observatoire

Midi Pyrenées).

Riflessioni di Luca Bonardi (Università degli Studi di Milano e

Servizio Glaciologico Lombardo), esperto in clima storico delle Alpi.

Ricostruzione video del crollo della Marmolada.

Dichiarazioni del WSL, Istituto federale di ricerca per la

foresta, la neve e il paesaggio (Svizzera).

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|