|

|

|

OSSERVATORI

METEOROLOGICI IN QUOTA |

|

.

|

|

IL GHIACCIAIO

CIARDONEY: UN SORVEGLIATO SPECIALE

Il

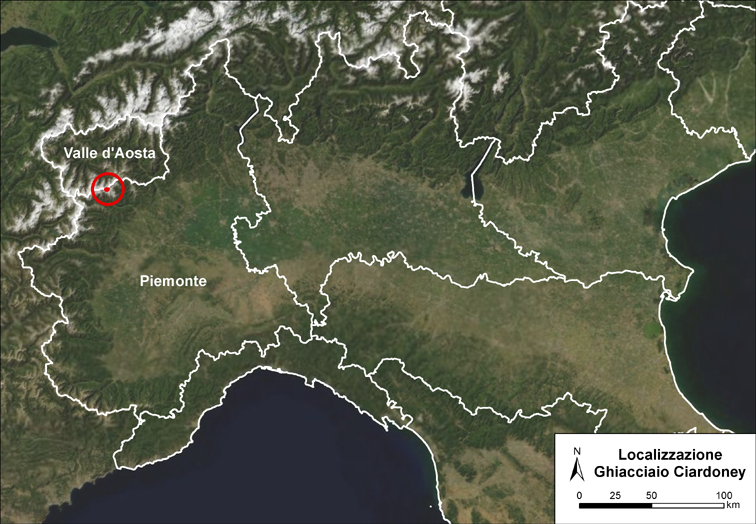

ghiacciaio Ciardoney si trova alla testata del vallone di Forzo

(bacino del Torrente Soana, tributario di sinistra del Torrente Orco),

angolo remoto del Parco

Nazionale del Gran Paradiso, al confine tra il Piemonte e la Valle

d'Aosta.

Nel

cerchio rosso il ghiacciaio del Ciardoney, nelle Alpi Graie.

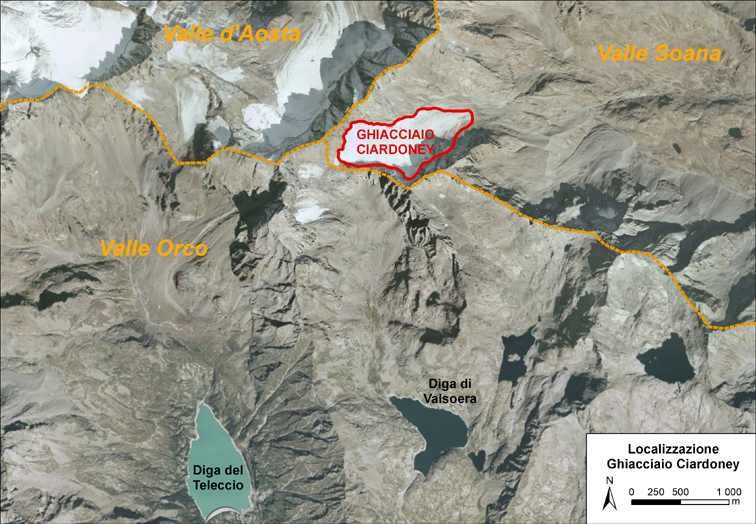

Come visibile nell'immagine satellitare, il ghiacciaio (in rosso) si trova al

confine tra le piemontesi Valli Orco e Soana e la Valle d'Aosta, non

distante dagli invasi idroelettrici

IREN del Teleccio e Valsoera.

Il ghiacciaio

ripreso nel suo insieme dalle roccette sovrastanti il Colle Ciardoney,

sulla sinistra.

La fronte glaciale, verso est, è visibile all'estrema destra

nell'immagine (6 agosto 2010, f. G. Badino).

Veduta generale del ghiacciaio dalla stazione fotografica S2, a pochi

metri

dalla stazione meteorologica (6 settembre 2010, f. SMI).

|

|

Secondo le più recenti misure effettuate

tramite GPS portatile, grazie al quale è stato possibile localizzare

alcuni punti significativi, il ghiacciaio Ciardoney risulta avere

attualmente una superficie di circa 0.58 km2,

collocandosi dunque al

3° posto

per estensione nelle valli Orco e Soana dopo i ghiacciai di Nel e

Noaschetta Occidentale.

L'inclinazione media è di 10°, la lunghezza massima di circa 1350 m,

la larghezza massima 580 m, presenza di pochi crepacci.

L'apparato si estende attualmente tra i 2850 e i 3140 m di quota e

l'altitudine mediana si colloca intorno ai 3040 m.

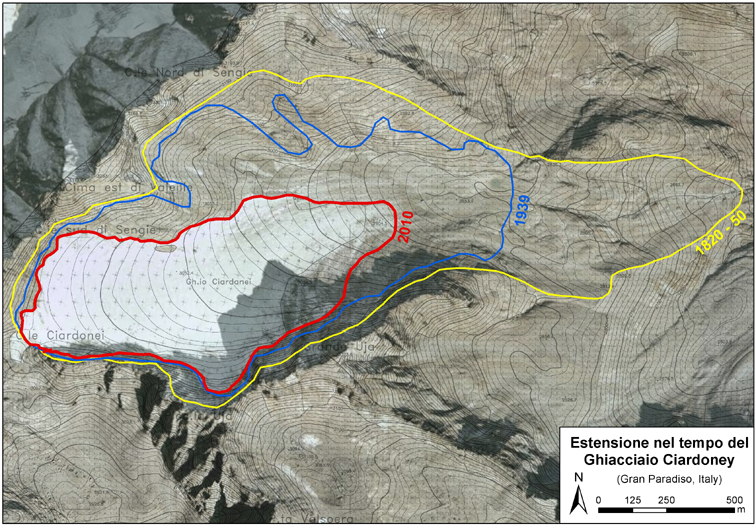

In base all'osservazione delle morene e alle fotografie d'epoca, è stato possibile ricostruire l'area del

ghiacciaio nel periodo di massima espansione della Piccola Età

Glaciale (anni 1820-50). Il ghiacciaio si estendeva verso nord ed est,

in zone attualmente del tutto scoperte, con un'area stimabile in

circa 1.7 km2,

quando la lingua si protendeva a oriente fino a circa 2650 m di

quota nei pressi dell'attuale Bivacco Revelli.

Grazie alla carta disegnata da F. Sacco nel 1939, è stato inoltre

possibile risalire all'area in un'epoca intermedia tra l'attuale e la

Piccola Età Glaciale, notando il già importante l'arretramento della

fronte e la perdita di spessore: dall'analisi cartografica risulta che

intorno al 1939 l'area potesse essere di circa 1.1 km2.

In rosso, l'area attuale ricostruita dalle immagini satellitari e dai

punti GPS georiferiti in situ.

In blu, l'area del 1939 ricostruita in base

alla cartografia di F. Sacco.

In giallo, l'area della

Piccola Età Glaciale desunta dall'apparato morenico ben individuabile.

Nonostante la posizione remota, le caratteristiche morfologiche del

ghiacciaio (soprattutto la superficie regolare a

scarsa pendenza e la crepacciatura limitata) lo rendono particolarmente

adatto ad essere percorso per le misure glaciologiche: fin dal

1985 il ghiacciaio è visitato con continuità da Luca Mercalli e Fulvio Fornengo nell'ambito delle campagne del

Comitato

Glaciologico Italiano, dopodiché dal 1992 è oggetto anche di

dettagliate ricerche sul bilancio di massa, condotte dagli operatori

della Società Meteorologica Italiana con il sostegno logistico di

Iren Energia e

del Parco Nazionale del

Gran Paradiso.

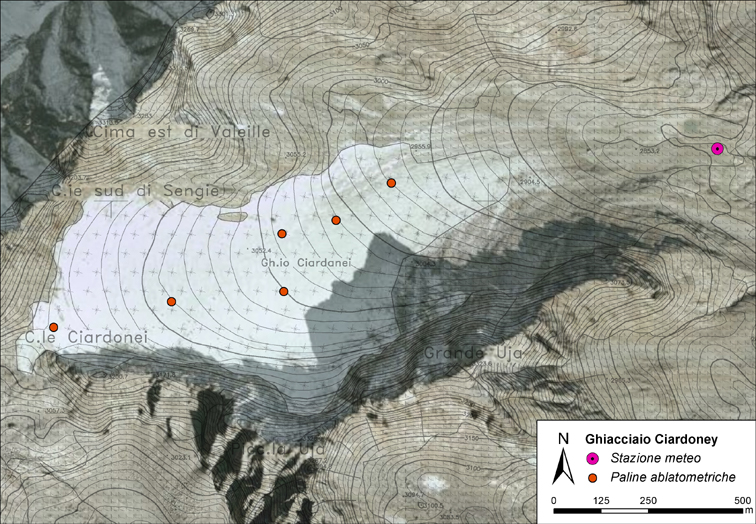

Ogni anno, tra fine maggio e inizio giugno, si misurano spessore e

densità della neve

accumulatasi nell'inverno, che rappresenta l'alimentazione del

ghiacciaio, mentre nella prima metà di settembre si valutano le perdite di

spessore glaciale tramite paline ablatometriche in legno infisse nel

ghiaccio.

I

punti rossi rappresentano le 6 paline ablatometriche installate

sul ghiacciaio, a partire dal

Colle Ciardoney (a sinistra, sito più elevato, 3140 m)

sino al settore frontale a 2900 m circa.

|

|

|

|

|

A

sinistra, il gruppo SMI al lavoro

per il prelievo dei campioni di neve per la misura della densità,

tramite tubo carotiere (9 giugno 2011, f. SMI). A destra, gli

operatori glaciologici misurano

l'emergenza di una palina ablatometrica (6 settembre 2010, f. SMI).

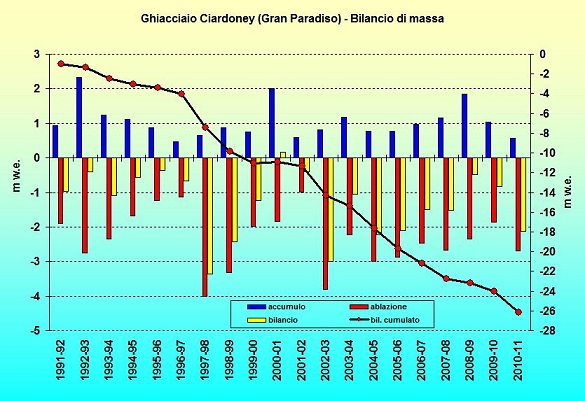

Il grafico

riportato sotto

mostra i risultati delle misure: l'andamento degli accumuli nevosi

invernali (in blu), dell'ablazione

(in rosso), e del bilancio di massa (in giallo) dalle stagione 1991-92

in poi. Salvo l'isolato caso della stagione 2000-01, il ghiacciaio ha sempre subito perdite di massa

con una considerevole accelerazione a partire dal 2003.

Gli istogrammi

rappresentano i valori annuali di accumulo invernale, ablazione

e bilancio. La curva nera indica

invece il bilancio cumulato. I valori sono tutti espressi in metri di

equivalente d’acqua e rappresentano una media ponderata rispetto alle

aree rappresentate da ciascuna palina ablatometrica.

|

|

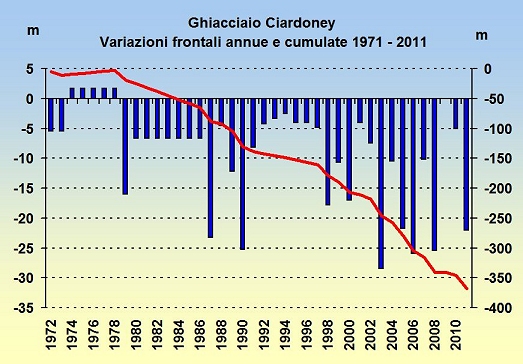

Le

prime misure di variazione frontale risalgono al 1971, e sono

divenute regolari a partire dal 1986. Alcuni blocchi (segnali)

rocciosi stabili costituiscono un riferimento per eseguire ogni anno

le misure di distanza rispetto al margine del ghiacciaio, da cui per

differenza si ottengono i valori di regresso o di avanzata. Dopo un

moderato e temporaneo progresso degli anni 1973-78 (estati fresche e

piovose), il ghiacciaio è sempre arretrato, con intensità crescente

soprattutto negli anni 2000 (-28.5 m/anno nel 2003, anno più

sfavorevole della serie).

Un momento delle misure di variazione

frontale tramite

rotella metrica al segnale A3C (f. SMI, 6 settembre 2010).

Variazioni frontali al ghiacciaio Ciardoney. I valori annuali sono

espressi

come media delle misure condotte dai diversi segnali frontali

(attualmente 2).

Oggi, la

disponibilità dei dati meteorologici consente dunque di studiare

meglio le correlazioni tra il clima locale e le variazioni del

ghiacciaio, particolarmente sensibile da un lato alle precipitazioni

invernali (ottobre-maggio), dall'altro a temperatura e radiazione

solare estive (giugno-settembre).

|

|

MAGGIORI DETTAGLI:

•

Stazione meteorologica al ghiacciaio Ciardoney, dato online

•

Glaciologia,

ultimi aggiornamenti

|

|

Progetto realizzato con il contributo di |

|

|

|

|

|

Guida

al sito

| Contattaci

|

Segnala

il sito |

Credits

|

Copyrights

|

|