|

Mercoledì 5 giugno

2024, in una delle pochissime giornate dal tempo stabile e soleggiato

di questo periodo sulle Alpi occidentali, gli operatori della Società Meteorologica Italiana e dell'Ente Parco Nazionale

del Gran Paradiso hanno condotto i consueti rilievi di

spessore e densità del manto nevoso per la determinazione del bilancio

di massa invernale sul ghiacciaio Ciardoney, in collaborazione

con IREN Energia e nel quadro delle campagne di misura del

Comitato

Glaciologico Italiano.

Ne è emerso un quadro di nevosità straordinaria a scala trentennale,

grazie al radicale cambiamento di configurazione meteorologica che da

febbraio 2024 ha portato ripetute e abbondanti precipitazioni.

.JPG)

Ore 8:00, veduta dal Colle Ciardoney in direzione Sud: favorite

dall'elevata umidità relativa nei bassi strati atmosferici, nubi

cumuliformi si affollano sui rilievi delle medie-basse valli Orco e di

Lanzo; sopra i 2500 m il cielo è perfettamente sereno grazie al

temporaneo apporto di aria più asciutta da Ovest-Nord-Ovest e al

rinforzo di un promontorio che garantisce una relativa stabilità e

inibisce lo sviluppo di rovesci in un periodo frequentemente

perturbato e temporalesco.

stagione nevosa 2023-24: MOLTO scarsa fino a INIZIO febbraio,

poi RAPIDO E straordinario recupero

con le precipitazioni primaverili

Dopo

l'eccezionale "magra nevosa" che ha caratterizzato i primi

anni 2020 su tutte le Alpi, anche la stagione di accumulo 2023-24

pareva ormai destinata a trascorrere in netto deficit per lo meno sul

versante padano della catena montuosa, mentre a fine autunno 2023 ostinati flussi umidi

occidentali avevano scaricato importanti precipitazioni sul versante

franco-svizzero e sull'alta Valle d'Aosta, benché con anomali episodi

di pioggia talora fino a 2000-2500 m (in particolare l'11 dicembre

2023).

Lungo le montagne che coronano la Valpadana occidentale fino alla

prima decade di febbraio 2024 la neve era pressoché assente e molto

scarsa anche nei bacini glaciali oltre i 2500 m, sia per la

carenza di precipitazioni dovuta a prevalenti regimi nord-occidentali

con condizioni di foehn, sia per le temperature spesso primaverili (25

°C il 4 febbraio a Susa e dintorni).

Tuttavia in seguito, e soprattutto da fine febbraio,

prendeva forma un radicale cambiamento di configurazione meteorologica

a scala continentale, con il ritorno di ricorrenti depressioni

sull'Ovest europeo in grado di trasportare a più riprese masse

d'aria umida marittima dai quadranti meridionali verso il pendio

sudalpino, situazione che era quasi completamente mancata negli

inverni 2021-22 e 2022-23.

Con i flussi miti di libeccio o scirocco sotto i 1000 m

ha prevalso la pioggia, ma alle quote superiori si sono susseguite

numerose nevicate di particolare abbondanza sulle Alpi tra

Piemonte e bassa Valle d'Aosta, il 26-28 febbraio, il 2-4, 9-10 e

30-31 marzo, l'1-2 e il 14-16 maggio 2024.

Lo spettacolare innevamento presente a metà marzo 2024 a Ceresole

Reale

(Valle Orco, Gran Paradiso): 160 cm di neve al suolo alla diga IREN

sia il 4 sia il 10 marzo, valore che non era più stato misurato dal

febbraio 2014

(f. Pierluigi Cullino).

I medesimi episodi sciroccali sono stati accompagnati da ripetuti

trasporti di polvere sahariana che ha colorato di ocra le

precipitazioni e il manto nevoso, e soprattutto l'episodio del 30

marzo 2024 è stato tra i più appariscenti degli ultimi decenni per

entità della deposizione, dopo quello del 21 febbraio 2004. La

ricorrenza di tali trasporti di polvere desertica verso l'Europa è

stata

insolitamente elevata nei primi Anni Duemilaventi.

La frequenza e abbondanza delle precipitazioni ha fatto

sì che quella del 2024 risultasse, secondo Arpa Piemonte, la

primavera più bagnata in almeno un settantennio a livello

regionale, con il determinante contributo soprattutto degli

straordinari apporti di

pioggia e neve sull'alto Piemonte. Ma l'eccezionalità ha riguardato

vaste zone a Nord del Po: all'osservatorio di Milano-Brera, mai nella

serie di misura cominciata nel 1764 erano caduti 612 mm d'acqua nel

trimestre marzo-maggio (fonte:

Arpa Lombardia).

A livello locale, sul versante piemontese del Gran Paradiso,

l'anomalia pluviometrica è stata un po' meno marcata ma pur sempre

considerevole e vicina ai record di lungo periodo. Nella serie meteorologica storica di

Locana-Rosone

(dati

IREN

Energia integrati con dati

Arpa Piemonte), rappresentativa della

regione climatica in cui il Ciardoney ricade, i 960 mm di pioggia e neve fusa totalizzati

nel quadrimestre febbraio-maggio 2024 corrispondono a

2,2 volte la norma del

trentennio di riferimento 1991-2020, e dall'inizio delle misure nel

1938 sono secondi - per questo periodo dell'anno - solo al caso del

febbraio-maggio 1981 (1046 mm). Curiosamente, anche all'epoca si

usciva da un inverno particolarmente secco.

Alla stazione meteorologica sulla piana proglaciale del Ciardoney

(2850 m) fino a inverno avanzato le uniche nevicate di qualche

importanza si erano verificate a inizio novembre 2023, il 30 novembre

e l'8-9 gennaio 2024, tanto che - anche con il contributo erosivo di

frequenti e impetuose burrasche di vento da Nord-Ovest - lo strato di neve

è divenuto estremamente esiguo, pari ad appena

10 cm tra il 6 e l'8 febbraio, minimo per il periodo nella breve

serie di tele-osservazione da webcam avviata nell'autunno 2012, e

dunque ancor meno di quanto si misurava, negli stessi giorni, nel

"terribile" 2022 (55 cm).

In seguito, a una prima corposa nevicata il 9-11

febbraio 2024 (55 cm di neve fresca), si sono aggiunti gli ulteriori e

intensi eventi nevosi già citati sopra. Così lo spessore del manto

nevoso è rapidamente cresciuto fino a superare i 200 cm in occasione

dell'episodio del 2-4 marzo (soglia che non si era più raggiunta dalla

primavera 2020) e i 300 cm il 1° aprile (Pasquetta), fino a un

massimo stagionale di 375 cm il 2 maggio, peraltro valore più elevato

nella serie dal 2012 che supera seppur di poco i 370 cm del 3

aprile 2017.

Dunque, sorprendentemente, in poco meno di tre mesi si è passati da

un estremo (minimo) di innevamento a quello opposto (massimo) in

12 anni di osservazioni, campione di dati certamente ancora molto

breve, ma già sufficiente a delineare un comportamento peculiare e

insolito.

Dopo il periodo estremamente caldo della prima metà di

aprile 2024 - con effetti tuttavia ancora poco marcati sulla

conservazione della neve alla

quota del ghiacciaio, rimasta intorno a 250 cm di spessore - il susseguirsi di

periodi freschi e perturbati a fine primavera (maggio 2024 al

Nord Italia è stato 0,25 °C sotto la media 1991-2020, secondo il

CNR-ISAC) e l'assenza di

ulteriori precoci slanci estivi hanno

favorito un certo ritardo

nell'avvio della fusione nivale che, a differenza di molti anni

recenti, tuttora è solo blandamente cominciata intorno a 3000 m di

altitudine.

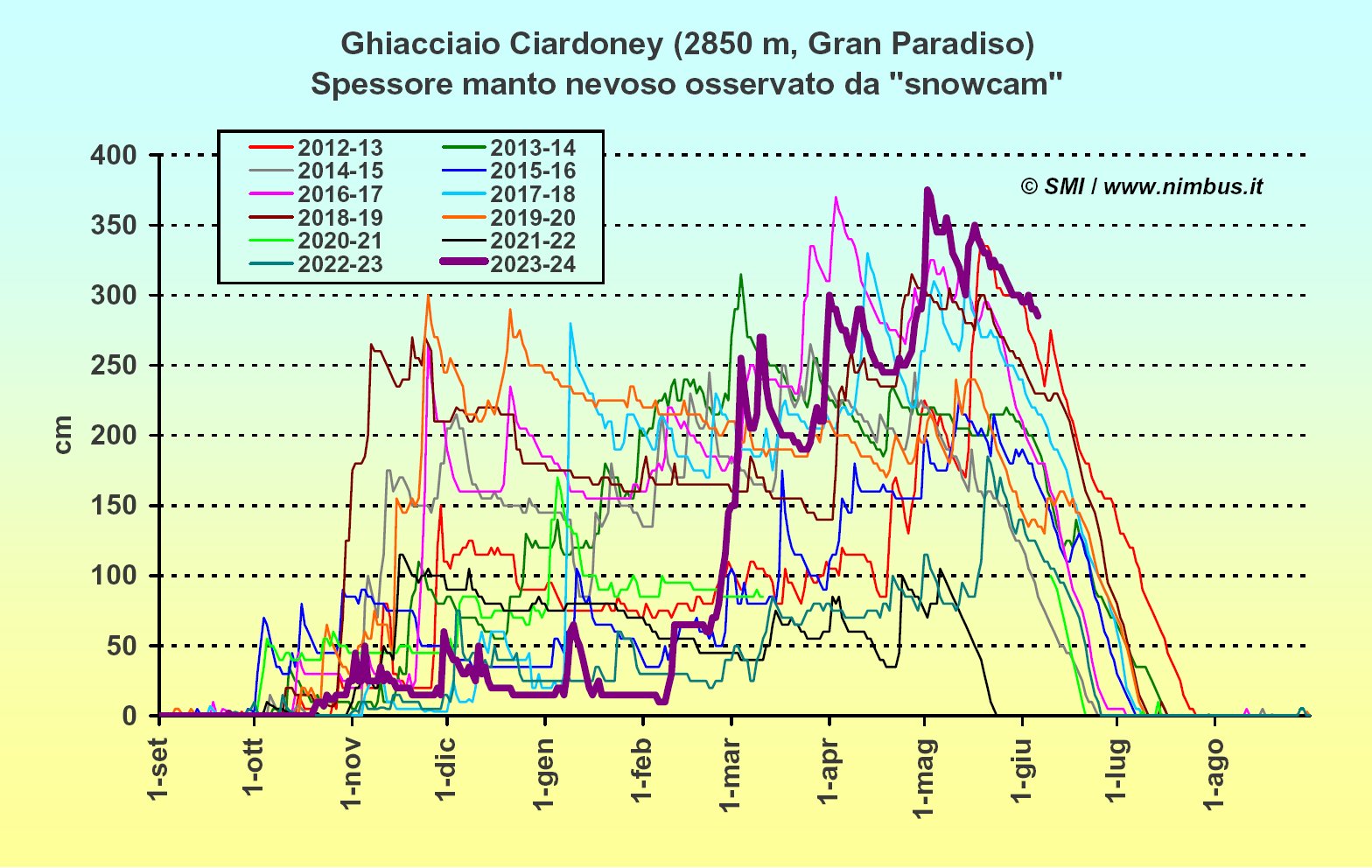

Andamenti giornalieri dell'altezza della neve al suolo all'asta

nivometrica presso la stazione meteorologica al Ghiacciaio Ciardoney (teleosservazioni da

webcam) nelle stagioni dalla 2012-13 in poi: la linea spessa color

prugna del

2023-24 nella prima parte della stagione di accumulo si è collocata in

prossimità o sotto i minimi osservati nel precedente periodo undecennale

(la serie di osservazione è breve, ma si può comunque definire tale

situazione come molto rara, sulla base di altre serie di misura alpine

più longeve). Dopodiché da febbraio 2024 l'incalzante susseguirsi di

copiose nevicate ha determinato un sorprendente incremento di spessore

del manto nevoso fino ai 375 cm del 2 maggio, massimo della serie.

Passato il culmine della stagione di accumulo, l'assenza di rilevanti

ondate di calore si traduce per ora in una perdita relativamente lenta di spessore

della neve, che si mantiene intorno ai massimi del periodo osservato,

situazione simile al caso del 2013.

Curiosamente, in meno di tre mesi si è passati da un estremo (minimo)

a quello opposto (massimo) di spessore nevoso nella serie dal 2012.

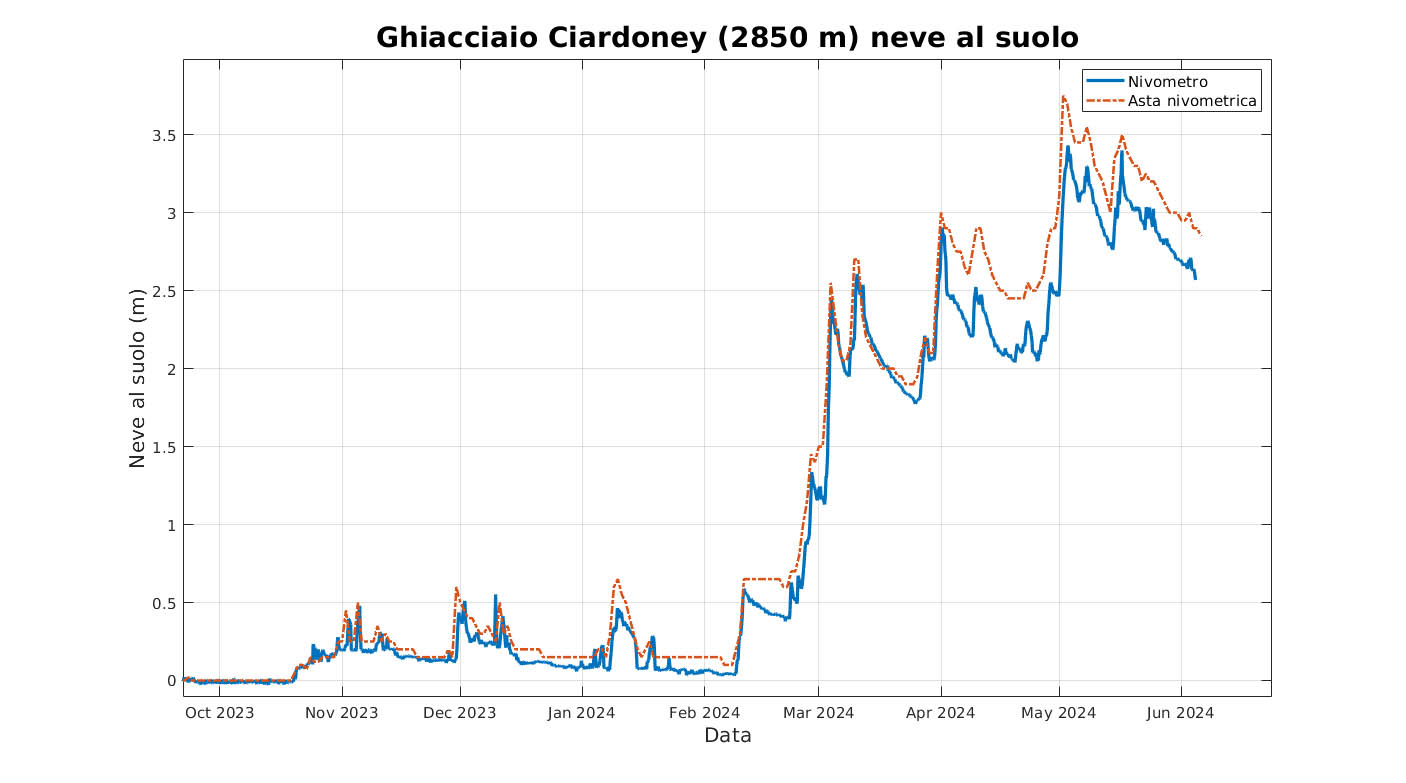

Confronto tra le altezze della neve al suolo

teleosservate da webcam (asta nivometrica) e quelle rilevate

automaticamente dal nivometro a ultrasuoni Campbell operativo dal

2023. L'accordo tra le due serie è ottimo (r2 = 0,996) e la

tendenza del sensore automatico a rilevare valori inferiori rispetto

all'asta (media settembre 2023-maggio 2024: -13%) va interpretata non

tanto come una vera e propria sottostima, ma in prevalenza come

l'effetto della morfologia locale del substrato sull'accumulo nevoso.

.JPG)

5 giugno 2024, Colle Ciardoney (3119

m): il rilievo con sonda da valanga evidenzia un notevolissimo

spessore nevoso di 610 cm, in parte - come di consueto in prossimità

della sella - dovuto all'azione di accumulo dovuta al vento. Molto

localmente si è misurato perfino un valore di 690 cm, ritenuto

tuttavia poco rappresentativo.

Nell'immagine, la lunghezza dell'asta utilizzata per le misure (7,5

metri), ottenuta avvitando gli elementi di più sonde, dà un'idea

dell'imponenza della coltre nevosa.

Misure di spessore nevoso al Colle

Ciardoney, punto più elevato del ghiacciaio

e spartiacque Soana-Orco. Sullo sfondo, al centro, la piramide della

Rosa dei Banchi (3164 m), sovrastante Campiglia Soana e Piamprato.

SUL GHIACCIAIO DA 4 a 6 metri di neve,

EQUIVALENTI in media a oltre 3 metri d'ACQUA:

valori simili solo nel 1993 e 2001, a scala trentennale

Le misure del 5 giugno, al termine della stagione di

accumulo 2023-24, hanno evidenziato spessori

di neve di rara entità sul ghiacciaio, compresi tra i 610 cm

del Colle Ciardoney (3119 m) e i 410 cm del sito di misura n. 4

(3008 m, settore mediano in destra orografica). Localmente, tra i siti 3 e 4,

si è misurato uno spessore minimo di 385 cm.

Lo spessore nevoso medio (498 cm) è tra i più

elevati dall'inizio delle misure di bilancio di massa al Ciardoney nel

1992, secondo solo al caso del 2001 (media 510 cm il 26 maggio,

dieci giorni prima della data del sopralluogo 2024).

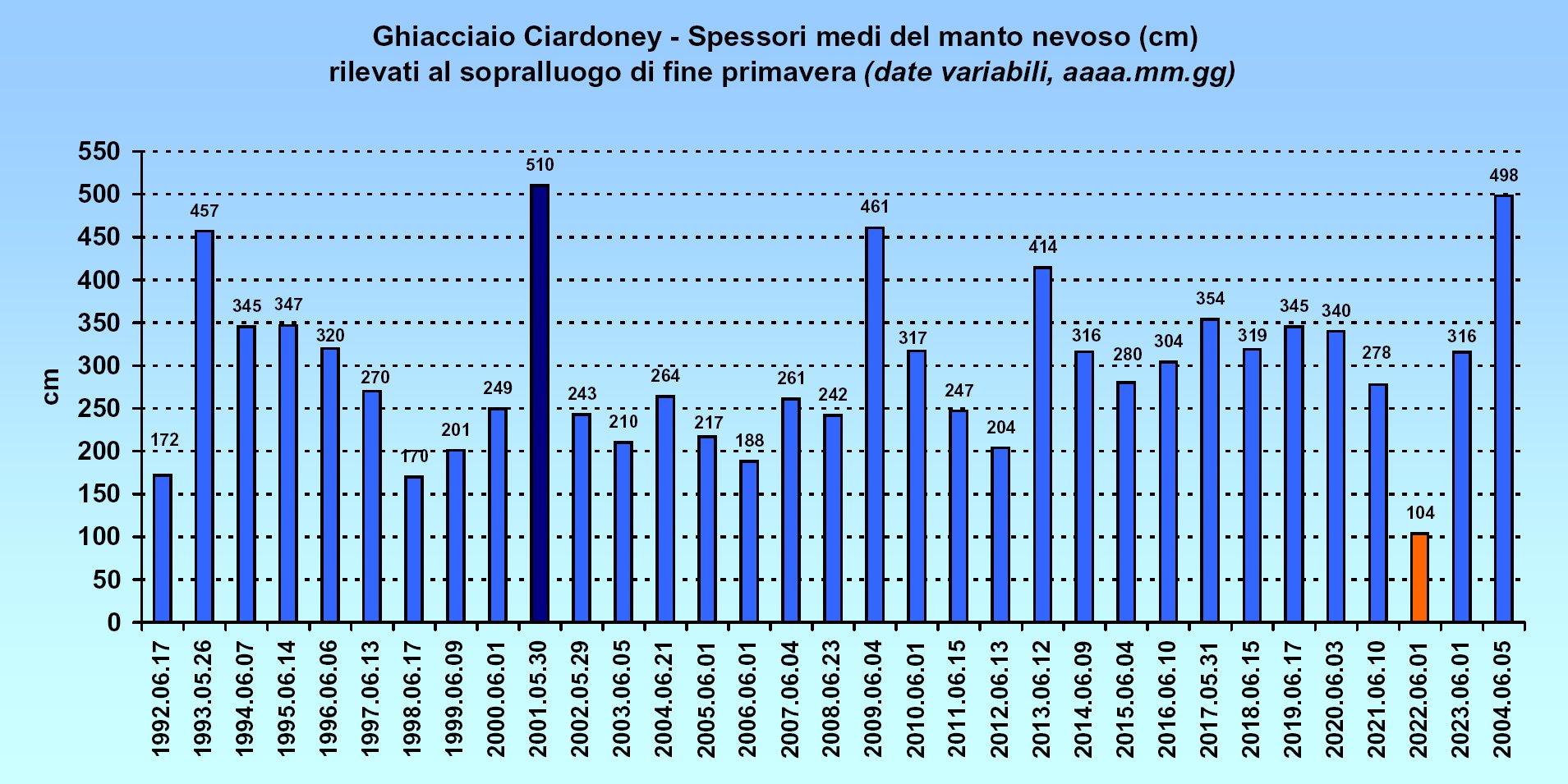

Serie degli spessori medi del manto

nevoso rilevati sul ghiacciaio durante il sopralluogo di fine

primavera (medie dei siti di misura, variabili in numero tra 5 e 7

negli anni). Attenzione: la data è mobile, poiché - a causa di fattori

meteorologici e logistici - non è possibile organizzare la missione

sempre nello stesso giorno dell'anno. La data mediana di rilevamento è

l'8 giugno, e nel 54% dei casi ricade nella prima decade del mese. Gli

estremi del periodo di calendario sono il 26 maggio (1993, sopralluogo

più precoce) e il 23 giugno (2008, sopralluogo più tardivo).

Per quanto affetta da questa disomogeneità, la serie dà comunque

un'idea della situazione nivometrica al termine della stagione di

accumulo. Gli anni con gli spessori medi rispettivamente più elevato e

più scarso, peraltro in date molto vicine, sono il 2001 (510 cm) e il

2022 (104 cm). Il 2024 è secondo tra quelli con gli spessori

maggiori (498 cm), ma in data un po' più tardiva rispetto al 2001,

per cui le due annate si possono considerare grosso modo equivalenti.

Le densità della neve sono state desunte dal

carotaggio del manto lungo tutto il suo spessore tramite carotiere

Valtecne in due punti,

ottenendo valori di ben 700 kg/m3 al

Colle Ciardoney e 660 kg/m3 nel settore mediano, ben

superiori alla media delle misure omogenee condotte con questo tipo di

carotiere nel periodo 2012-2023 (495 kg/m3), e

anch'essi tra

i più elevati della

serie più che trentennale.

Densità >= 650 kg/m3 si erano riscontrate anche nei

rilievi tardo-primaverili di alcuni anni recenti, nel 2016, 2017,

2019 e 2021 al Colle Ciardoney (sito caratterizzato da maggiore

compattazione del manto anche a causa di accumuli eolici), nonché nel 1992 al

sito n. 3 e nel 2018 al sito n. 4, entrambi nel settore mediano del

ghiacciaio.

Il valore del 1992 fu ottenuto con carotiere SIPRE

in collaborazione con il glaciologo Louis Reynaud (1943-2016)

dell'allora LGGE di Grenoble (ora

IGE,

Institut des Géosciences de l’Environnement), tutti gli altri più recenti con carotiere

Valtecne.

Scavo della "trincea" per la misura

di densità del manto nevoso al Colle Ciardoney. Volendo campionare

tutto lo spessore della neve (610 cm) fino a incontrare il livello di

ghiaccio rimasto scoperto a settembre 2023, ed essendo il carotiere

Valtecne lungo tre metri, occorre scavare fino a 310 cm dalla

superficie.

In letteratura,

Zhao et al. (2023) riportano una densità media della neve

nell'emisfero Nord di 275 kg/m3, con valori più elevati

nelle regioni montuose a clima marittimo dell'Ovest americano (363

kg/m3), sottolineando tuttavia la grande variabilità del

parametro in base a fattori geografici e meteo-climatici, al periodo

dell'anno e all'età della neve. Sempre nelle catene costiere

pacifiche, in condizioni non così lontane da quelle che hanno generato

le copiose nevicate da scirocco della primavera 2024 al Sud delle

Alpi, la media delle densità di giugno si avvicina a 500 kg/m3,

con punte vicine a 600 kg/m3.

Densità dell'ordine di grandezza di quelle osservate al Ciardoney nel

2024, fino a 700-800 kg/m3, sono attribuite da

Muskett (2012) alla neve molto bagnata (very wet snow) e al

firn, ovvero lo strato di neve sopravvissuta ad almeno

un'estate, senza ancora trasformarsi in ghiaccio.

Nel nostro caso gli strati interni non erano ancora particolarmente

intrisi d'acqua, dopo una fine primavera relativamente fredda

in quota, né la neve si è ancora trasformata in firn, ma riteniamo

che i valori rilevati quest'anno e in alcune

altre occasioni al Ciardoney - superiori a quelli desunti

il 28 maggio 2024 sul Ghiacciaio del Grand Etret con il

medesimo carotatore dal Corpo di Sorveglianza del Parco nazionale Gran

Paradiso (media 439 kg/m3) - ancorché insoliti e ai

limiti superiori di quanto noto in letteratura, siano spiegabili con:

1) la presenza di numerose e tenaci croste interne (neve a elevata coesione),

talora con presenza di ghiaccio quasi vitreo,

rinvenute negli strati intermedi del manto e imputabili probabilmente

sia all'azione del vento sia a parziali cicli di

fusione-rigelo superficiale, poi sepolte dalle nevicate tardo

primaverili; questi livelli notevolmente induriti e compatti nel profilo del manto

nevoso hanno reso molto lunghe e faticose le operazioni di scavo,

carotaggio ed estrazione dei campioni di neve da pesare (tre ore e

mezza di lavoro di quattro persone per il solo sito del Colle

Ciardoney);

2) i notevoli spessori della neve (fin oltre 6 m),

probabilmente all'origine di un'ulteriore compattazione e

densificazione del manto nevoso soprattutto nei suoi strati

basali, più di quanto non avvenga nella maggior parte dei

campionamenti disponibili al mondo.

Successive misure svolte l'8 giugno 2024 dal

Servizio Glaciologico Lombardo hanno mostrato densità del manto

nevoso tra 500 e 700 kg/m3 anche al Ghiacciaio del Lupo,

sulle Alpi Orobie Valtellinesi.

Ecco il dettaglio delle misure (le quote dei punti sono

riferite ai

rilievi di precisione 2023):

Spessore

Acqua

neve (cm) equivalente (mm)

sito n. 1 (Colle Ciardoney, 3119 m)

610

4276

sito n. 2 (3046 m) 490

3239

sito n. 3 (2991 m)

425

2809

sito n. 4 (3008 m)

410

2710

sito n. 6 (2953 m)

475

3140

La concomitanza di spessori e densità della neve

estremamente elevati ha determinato un primato dell'accumulo

specifico, ponderato sull'intera superficie

glaciale, nella serie dal 1992: ben 3150 mm di acqua equivalente

(SWE, Snow Water Equivalent), largamente superiore

(+115%) alla media del periodo omogeneo delle stagioni dalla 2011-12

alla 2022-23 in cui è stato utilizzato il tubo carotiere Valtecne (1466

mm).

Tuttavia, proprio perché le misure degli anni antecedenti al 2011 -

eseguite con carotieri differenti - potevano essere soggette a

sottostime, non è escluso che valori di SWE analoghi a quelli di fine

primavera 2024 si siano potuti verificare anche negli stessi periodi

del 1993 e 2001, e forse 2009.

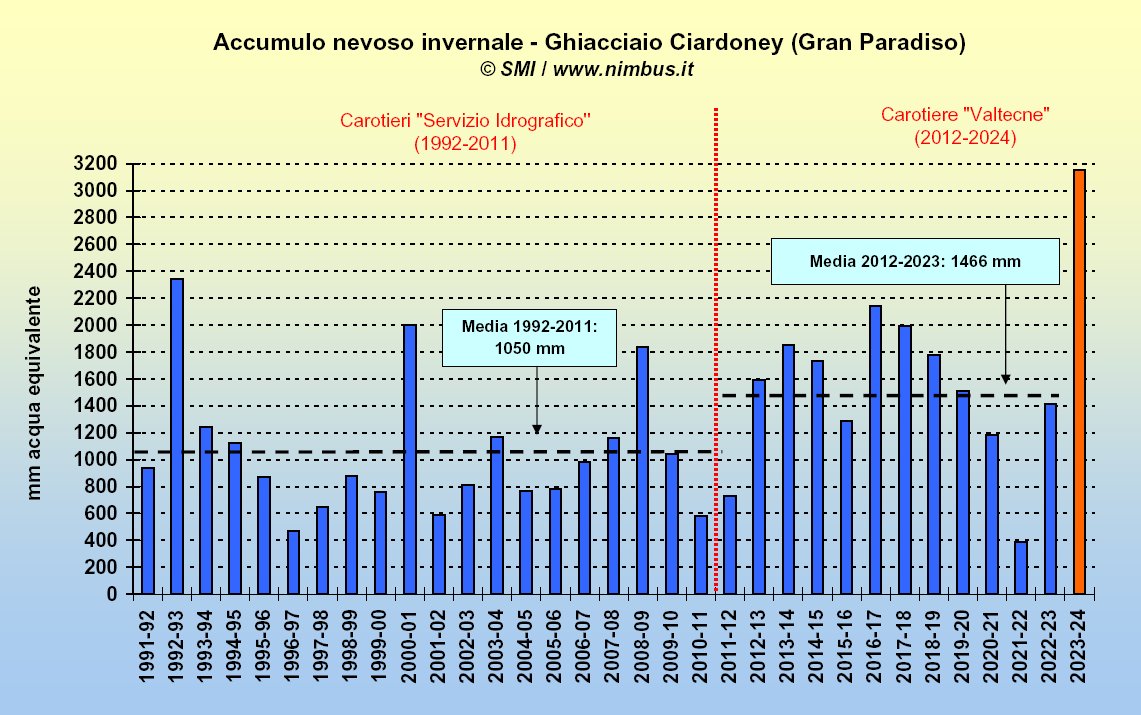

Serie degli

accumuli invernali specifici sul ghiacciaio Ciardoney, espressi in mm

di lama d’acqua equivalente, nelle stagioni idrologiche dal 1991-92:

il valore di 3150 mm del 2023-24 è più che doppio rispetto alla media del periodo

2012-2023.

L'utilizzo nel tempo di tubi carotieri con caratteristiche diverse

potrebbe aver introdotto disomogeneità nella serie degli accumuli

invernali, con possibili sottostime in alcune annate antecedenti il

2012 (anno di adozione dell'ottimo carotiere "Valtecne"). Eventuali disomogeneità

nella valutazione degli accumuli invernali in ogni caso non inficiano

peraltro

la stima del bilancio complessivo, che dipende dalla misura della

sporgenza dal ghiaccio delle paline ablatometriche a metà settembre.

Il dato di accumulo ottenuto è pari a 2,6 volte le precipitazioni raccolte

tra il

1° ottobre 2023 e il 31 maggio 2024

dai pluviometri

IREN Energia e

ARPA Piemonte

nei fondovalle limitrofi (Rosone, Sparone, Piamprato):

è normale che in alta quota gli apporti

siano superiori che a fondovalle (media

stagioni da 2011-12 a 2022-23: accumulo 1,7 volte superiore sul

Ciardoney), ma stavolta il divario è stato

di gran lunga accentuato

probabilmente dalle marcate situazioni di sbarramento da Sud con

notevole incentivazione delle precipitazioni con la quota. Il

precedente massimo era stato di 2,4 volte nel 2013-14, altra stagione

di ricorrenti precipitazioni sciroccali.

.JPG)

.JPG)

Alessio Golzio (socio SMI e

meteorologo Arpa

Piemonte), Raffaella Miravalle e Vittorio Saccoletto (guardaparco

PNGP e rilevatori

AINEVA) provvedono

al faticoso scavo della trincea nivometrica al Colle Ciardoney.

.JPG)

Inserimento del tubo carotiere

Valtecne nel manto nevoso.

.JPG)

Estrazione dei campioni

di neve per la pesatura.

Alessio Golzio (SMI,

Arpa Piemonte)

pesa un campione

di neve con il dinamometro.

.JPG)

Raffaella Miravalle (guardaparco

PNGP e rilevatrice

AINEVA)

durante le operazioni di carotaggio del manto nevoso.

.JPG)

.JPG)

Altre immagini delle lunghe operazioni

di scavo della trincea

e carotaggio del manto nevoso.

.JPG)

Lungo il profilo del manto nevoso

sono stati riscontrati tre principali livelli con deposizione di

polvere sahariana, il più evidente e spesso dei quali, tra 232 e

244 cm di profondità rispetto alla superficie, riconducibile

all'episodio del 30 marzo 2024 (sabato di Pasqua). Per ora questi

strati colorati di giallo-ocra sul ghiacciaio sono ancora coperti da

circa un metro di neve bianca e "pulita" caduta in seguito, ma quando

- più avanti nell'estate - affioreranno, abbasseranno l'albedo della

superficie nevosa facendola diventare meno riflettente e

accelerando la fusione della neve.

A onor del vero, dopo la missione del 5 giugno, la caduta di pioggia

carica di polvere sahariana ha un po' "sporcato" la superficie della

neve nel pomeriggio-sera del giorno 8, ma non ai livelli degli episodi

nevosi primaverili.

.JPG)

Nel corso della mattinata del 5 giugno

2024 i cumuli risalgono dalla Val Soana, ma il rinforzo

dell'anticiclone e una lieve ventilazione di aria più asciutta da

Ovest-Nord-Ovest in quota ne limita lo sviluppo, relegandoli alle

porzioni medio-basse dei valloni limitrofi, così il ghiacciaio rimane

sempre al sereno.

.JPG)

Ore 11:30, terminati i lavori al Colle Ciardoney, la squadra si

avvia lungo il ghiacciaio per compiere un successivo rilievo di

densità e l'ordinario controllo della stazione meteorologica.

.JPG)

.JPG)

Anche nell'inverno 2023-24 la

stazione automatica Campbell ha funzionato perfettamente, e nessuna

registrazione dei dati (intervallo 10 minuti) è andata perduta. Il

download locale delle immagini della webcam e dei dati meteo ha

permesso di ovviare alla mancata trasmissione a valle avvenuta per

temporanei problemi di rete tra il 3 e il 14 maggio.

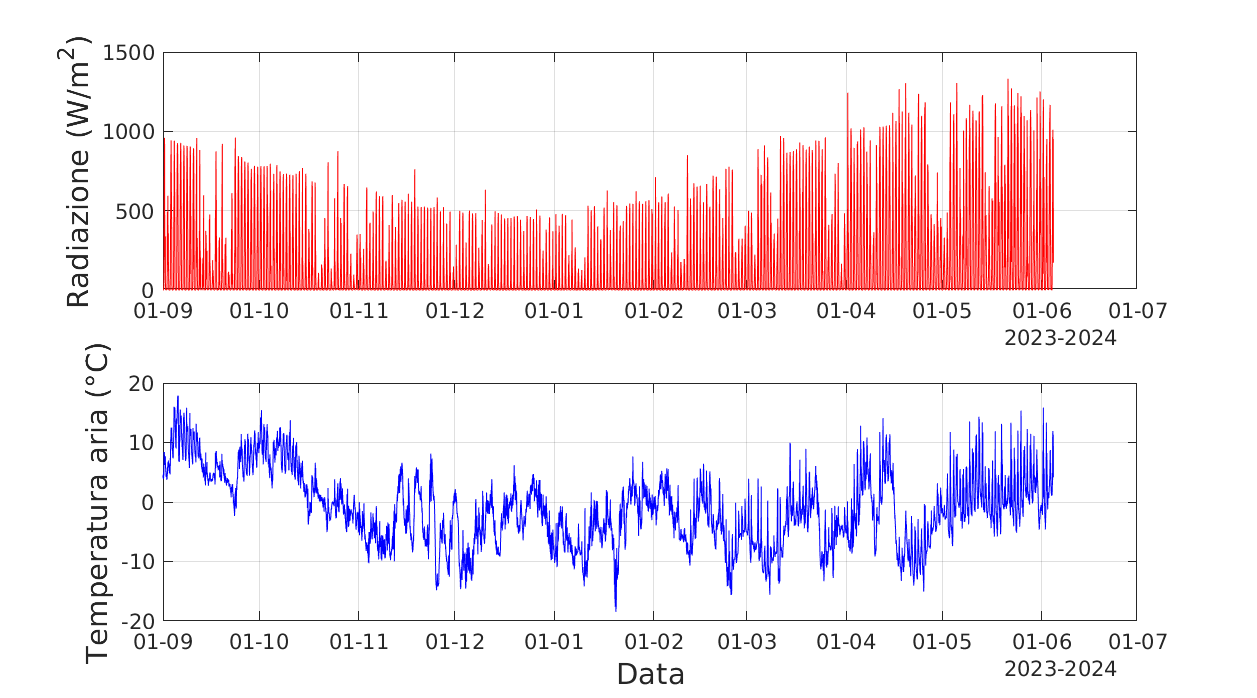

Ghiacciaio Ciardoney, andamento

della radiazione solare globale e della temperatura alla stazione

meteorologica (2850 m) dal 1° settembre 2023 al 5 giugno 2024. Dopo la

chiusura del bilancio di massa 2023 il 14 settembre, uno straordinario

caldo fuori stagione è proseguito fino a inizio ottobre (Tmax 15,8 °C

il 1° ottobre 2023). L'inverno è trascorso senza importanti ondate di

freddo, e non è stata oltrepassata la soglia dei -20 °C (Tmin

stagionale di -18,9 °C il 20 gennaio 2024). Più appariscente, in

proporzione, la fase fredda della seconda metà di aprile 2024 (-15,6

°C il 25 aprile).

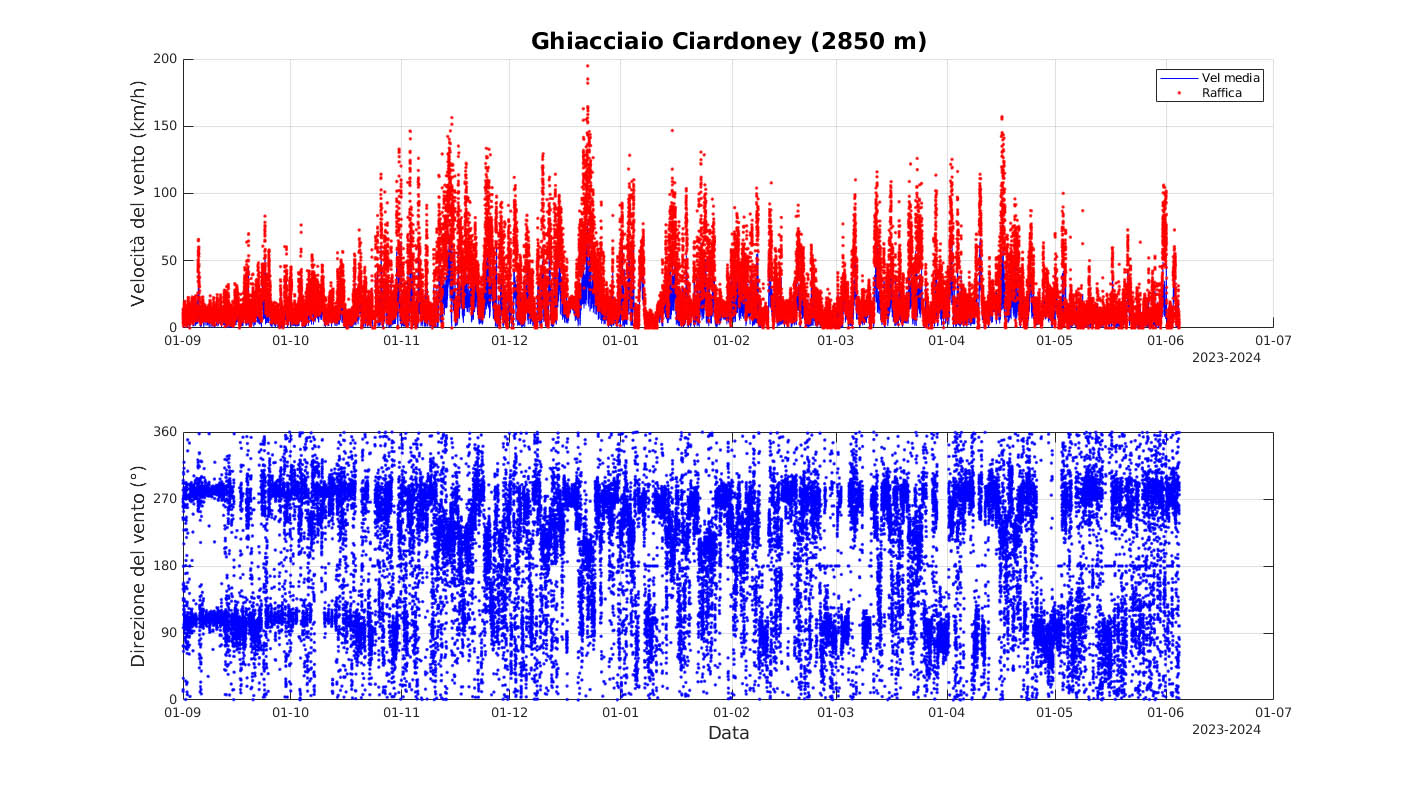

Velocità medie e massime del vento (in alto nella figura) e

direzioni di provenienza

(in basso) dal 1° settembre 2023 al 5 giugno 2024 (registrazioni ogni

10 minuti).

Si noti l'elevata frequenza di tempeste di vento da Ovest tra novembre

e dicembre 2023, culminate nel notevolissimo episodio del 22 dicembre

(raffica di 195 km/h, a cui il traliccio della stazione meteorologica

e i sensori hanno egregiamente resistito).

L'anemometro "a ventola" Young ha mostrato ottime performance,

bloccandosi a causa della formazione di croste di ghiaccio solo nel 2%

del tempo durante l'inverno, un valore molto basso in relazione alle

severe condizioni dell'alta quota.

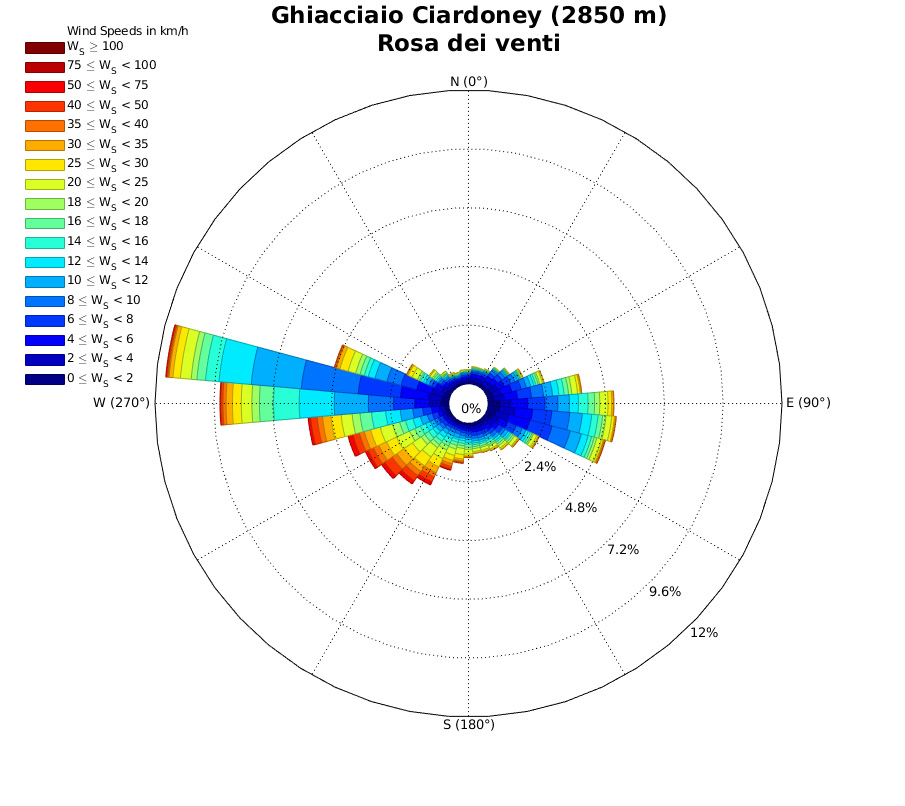

La rosa dei venti elaborata sullo

stesso intervallo 1° settembre 2023 - 5 giugno 2024 mostra la consueta

canalizzazione Ovest-Est delle correnti lungo l'asse dell'alto Vallone

di Ciardoney. Le direzioni di provenienza tra W-SW, W e W-NW (venti da

Ponente a grande scala, o brezze locali in discesa dal vicino

ghiacciaio) caratterizzano circa un terzo delle osservazioni.

.JPG)

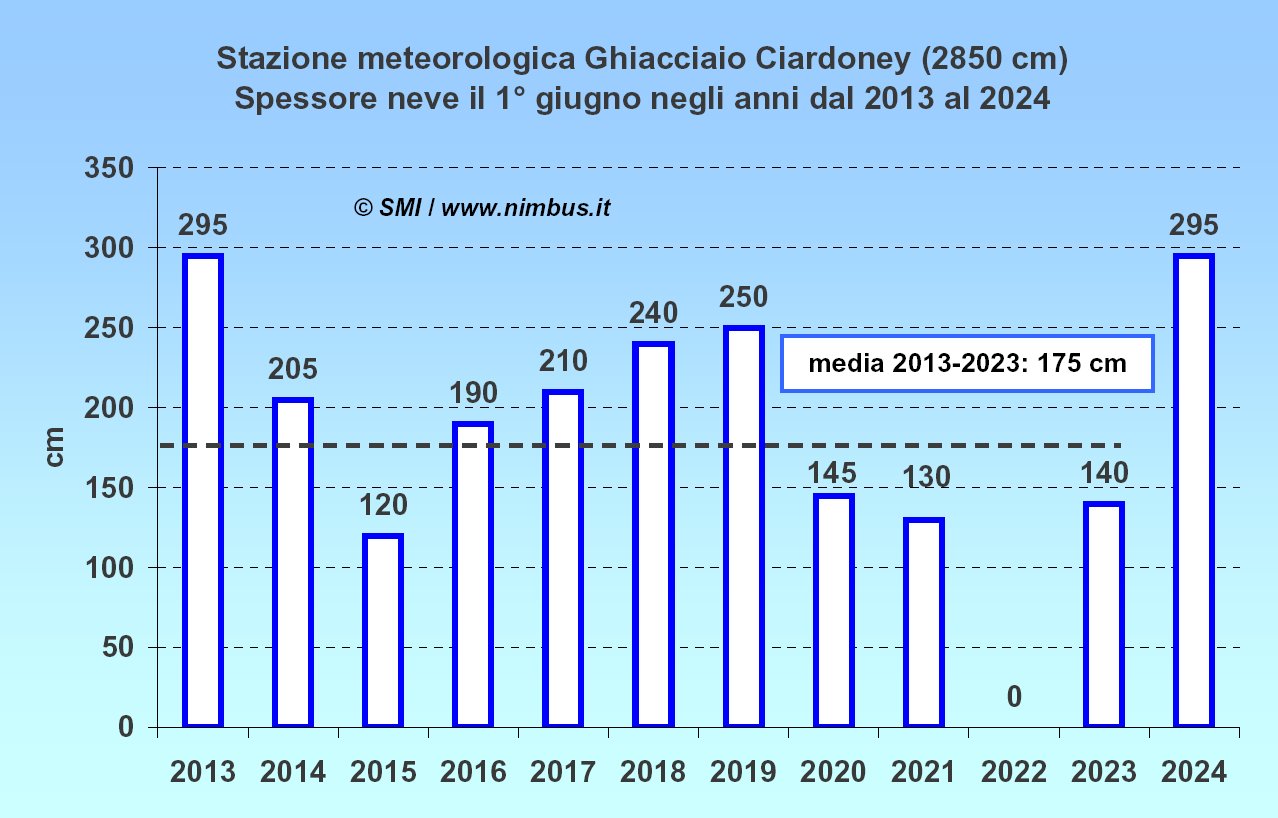

5 giugno 2024: l'asta nivometrica

indica 290 cm di neve al suolo.

Considerando la data del 1° giugno,

inizio convenzionale dell'estate meteorologica, i 295 cm di neve al

suolo presenti nel 2024 si pongono ai massimi della breve serie di

tele-osservazione da webcam, insieme al caso del 2013. La

variabilità interannuale è molto elevata:

due anni fa, a seguito di una misera stagione di accumulo e di un

maggio dai caratteri già estivi, la neve eccezionalmente era ormai

scomparsa, e iniziavano le fioriture delle piante pioniere a breve

distanza dalla fronte glaciale.

5 giugno 2024: il vallone di Ciardoney

a valle della stazione meteorologica. Al centro il dosso su cui si

trova il Bivacco Revelli (2604 m), in basso a destra il rock-glacier

di Geri, i cui cordoni rocciosi sono ancora completamente sepolti

dalla neve. Sullo sfondo i piani della Valletta e delle Mule (2400 m

circa), dove ormai affiorano in superficie i livelli di polvere

sahariana delle nevicate primaverili. La copertura nevosa, per la

stagione, è più estesa di quanto usuale negli ultimi decenni, e si

spinge fino a 2200-2300 m sui versanti esposti a oriente.

il notevole innevamento in quota

non e' in contrasto con il riscaldamento globale

L'inusuale spessore del manto nevoso ad alta quota

sulle Alpi nella primavera 2024 non è in contrasto con il

riscaldamento globale, che anzi procede a ritmo accelerato con

preoccupanti sequenze di record di temperatura atmosferica e marina.

Infatti il servizio di monitoraggio satellitare europeo Copernicus

indica che

maggio 2024 è stato il dodicesimo mese consecutivo a stabilire un

nuovo primato mondiale di caldo, sia dell'aria sia degli oceani, e

da giugno 2023 l'atmosfera è stata mediamente 1,62 °C più calda

rispetto all'era preindustriale (1850-1900).

Il notevole innevamento attuale è il risultato non

di un periodo più freddo del solito (salvo una temporanea anomalia

fresca tra metà aprile e fine maggio 2024, localizzata in Europa

centro-occidentale ove insiste tuttora una situazione di blocco

atmosferico con ricorrenti depressioni), ma di precipitazioni primaverili

particolarmente frequenti e abbondanti, talora ai massimi storici

per quantità al Nord Italia e molto sopra media anche sul versante

piemontese del Gran Paradiso.

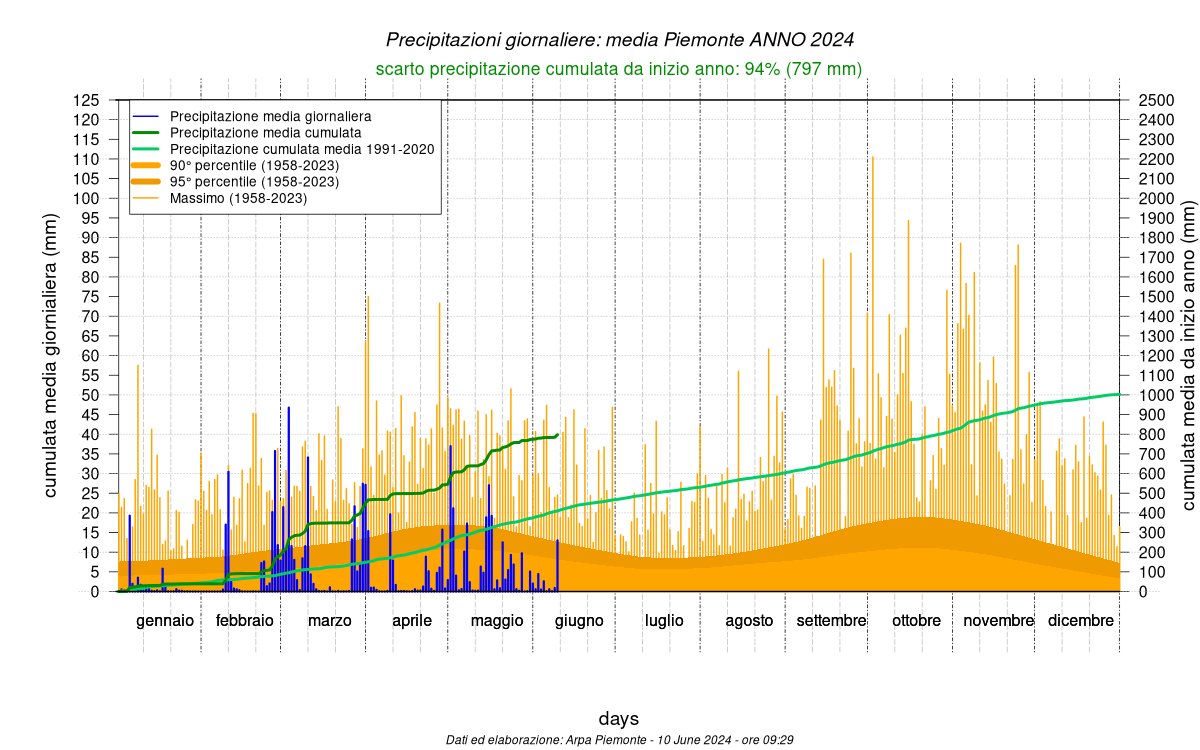

Precipitazioni giornaliere (istogrammi blu) e cumulate (linea verde

scuro) nel 2024 in Piemonte (media regionalizzata), confrontate con la

cumulata normale 1991-2020 (linea verde più chiara). Sulla regione in

poco più di cinque mesi è caduto il doppio della precipitazione

normalmente attesa (+94%), pari a quanto si dovrebbe rilevare da

gennaio a ottobre (fonte:

Arpa Piemonte).

Come mostrano - qui sotto - il grafico relativo al

Piemonte, e la carta riferita all'Europa, finora il 2024

(gennaio-maggio) sta trascorrendo complessivamente più caldo della

media, e non a caso nevicate di inusuale abbondanza hanno

interessato solo la fascia di media-alta montagna delle Alpi,

sopra i 1300-1500 m, mentre su gran parte della Valpadana l'inverno

2023-24 è passato completamente senza neve (sia per l'iniziale

scarsità di precipitazioni, sia per le temperature troppo elevate che

durante gli eventi perturbati sciroccali hanno relegato il limite

pioggia-neve quasi sempre oltre i 1000 m).

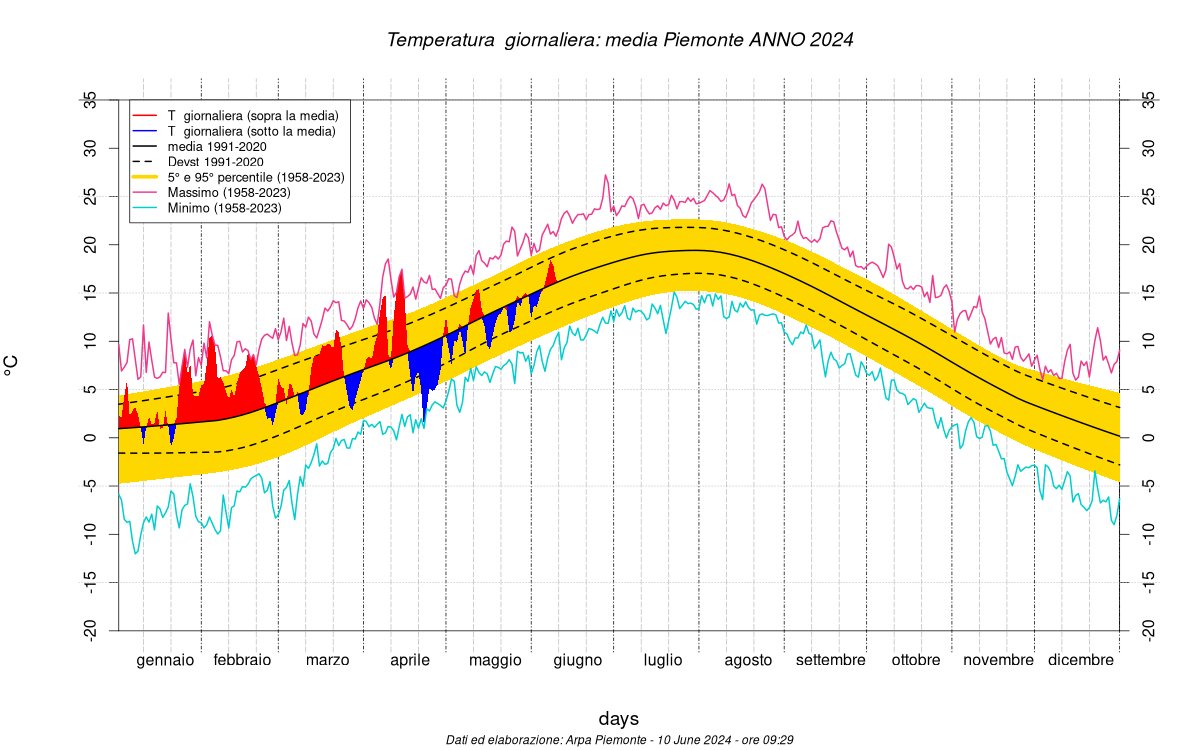

Temperature medie giornaliere nel 2024 in Piemonte (media

regionalizzata, pianura e montagna), confrontate con la norma

1991-2020. In rosso i periodi più caldi del normale, in blu quelli più

freddi. Fino a metà aprile hanno prevalso le anomalie termiche

positive, e solo nella seconda metà della primavera si sono susseguite

fasi più fresche del solito, specie nella terza decade di aprile.

Queste stanno certamente facilitando un avvio relativamente lento

della fusione nivale sul ghiacciaio, ma non hanno avuto un ruolo

determinante nella formazione del cospicuo manto nevoso della

primavera 2024, poiché gran parte delle copiose nevicate, associate a

flussi miti marittimi, sono avvenute già tra fine febbraio e marzo con

temperature vicine alla norma o perfino superiori (fonte:

Arpa Piemonte).

Anomalie termiche del periodo gennaio-maggio 2024 in Europa al livello

isobarico di 700 hPa, corrispondente a circa 3000 m, quota a cui si

trova il Ghiacciaio Ciardoney. Le temperature sono ovunque sopra

media, soprattutto tra Africa NW e Spagna e sul Centro-Est europeo.

Sulle Alpi occidentali le anomalie sono comprese tra +1,2 °C e +1,5

°C, secondo le reanalisi NCEP/NCAR. Più blanda l'anomalia calda tra

isole britanniche e Francia, dove maggiormente ha pesato il periodo

più fresco della tarda primavera (fonte:

PSL-NOAA).

Restringendo l'analisi alla seconda metà della primavera (15 aprile-31

maggio 2024) emerge in effetti l'anomalia fredda centrata tra Francia

e Alpi occidentali, a causa di una situazione di blocco che propone il

continuo rinnovarsi di depressioni e "gocce fredde" in quota. Questa è stata sicuramente favorevole a una

maggiore conservazione della neve caduta in gran copia in alta

montagna, ma non così determinante nella formazione dello stesso manto

nevoso, già assai consistente in marzo con temperature

complessivamente superiori al normale, in una stagione in cui la

caduta di neve a 3000 m è comunque pressoché garantita anche in

assenza di anomalie fredde

(fonte:

PSL-NOAA).

Nonostante particolari episodi secchi come quelli del 2021-2023, le

analisi climatiche di lungo periodo indicano che mediamente gli

inverni alpini, come peraltro atteso anche in futuro, stanno

diventando più ricchi di precipitazioni, le quali - quando e dove le

temperature lo permettano ancora - possono tradursi in copiose

nevicate (vedi

Frei et al., 2018, per gli scenari futuri che confermano la

tendenza degli inverni alpini a divenire più umidi, potenzialmente con

nevicate più abbondanti, ma solo ad alta quota; in netta diminuzione a

valle). La maggiore disponibilità di vapore acqueo nell'aria a causa

dell'atmosfera e degli oceani più caldi, nonché variazioni nella

circolazione atmosferica, possono concorrere a precipitazioni più

estreme.

L'aumento delle precipitazioni medie invernali al Nord

Italia atteso nei prossimi decenni è ben delineato anche negli scenari

climatici proposti dal

CMCC, Centro

Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (carte qui sotto).

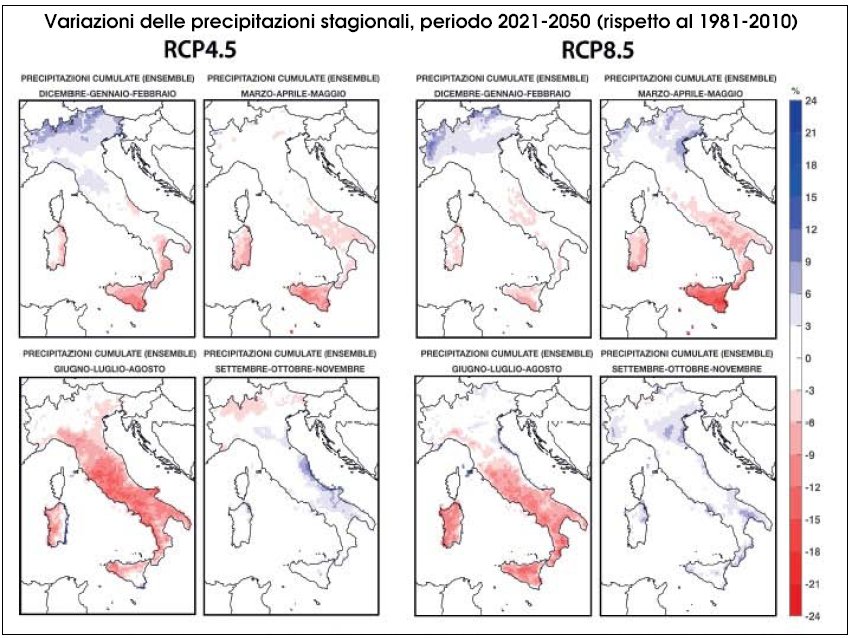

Mappe di variazione delle precipitazioni medie stagionali in Italia,

ottenute dal modello di ensemble EURO-CORDEX secondo gli scenari RCP4.5

e RCP8.5 per il periodo 2021-50 rispetto al trentennio di riferimento

1981-2010. Nei prossimi decenni, in entrambi gli scenari, sono

previsti aumenti degli apporti medi in inverno al Nord e in autunno

sul versante adriatico; diminuzioni al Sud eccetto in autunno, estese

a tutta la penisola in estate, marginali al Nord.

Proprio per questo (e non certo per condizioni più fredde) dalle

analisi di

Matiu et al. (2021) si nota come, pur in un quadro di

netta riduzione degli spessori medi del manto nevoso sulle Alpi nel

periodo 1971-2019, alcune località sopra i 2000 m mostrano

tendenze all'aumento dell'altezza media della neve al suolo nei mesi

centrali dell'inverno.

Tuttavia le stagioni primaverili ed estive sempre più calde

determinano, ovunque e a tutte le quote, una più rapida scomparsa

del manto nevoso, che nell'ultimo ventennio ha toccato un minimo di

durata in almeno sei secoli sulle Alpi, secondo uno studio di

Carrer et al. (2023) basato sulla dendrocronologia dei ginepri.

In poche parole: i ghiacciai si ritirano non per minori nevicate in

alta montagna, ma per l'accelerata fusione ed esaurimento della neve

che espone le superfici glaciali alla radiazione solare e alle ondate

di calore per periodi più lunghi durante l'estate.

SCENARI PER L'ESTATE 2024: pressoche' certe perdite

di massa inferiori agli anni recenti,

mENo probabile un bilancio positivo

Senza lanciarci in azzardate previsioni, data la

generosa situazione nivometrica attuale - e considerato che

all'orizzonte, almeno fino al 20 giugno, non sono in vista

significative ondate di caldo - è ragionevole immaginare che il

Ghiacciaio Ciardoney così come molti altri delle Alpi occidentali

rimarrà coperto di neve ancora a lungo, fino alle settimane

centrali dell'estate 2024.

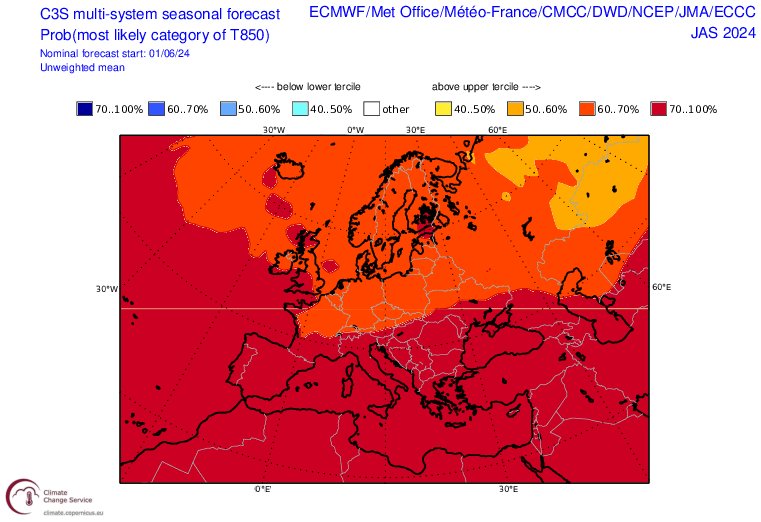

Nel loro aggiornamento di giugno, gli scenari

stagionali di temperatura del trimestre luglio-settembre 2024 (previsione

multi-modello C3S - Copernicus Climate Change Service) indicano il

ritorno di temperature sopra media al livello di 850 hPa (circa 1500

m), con elevata probabilità (>70%) che le medie trimestrali

ricadano nel terzile superiore della distribuzione statistica, dunque

un'estate-inizio autunno decisamente caldi.

Se così fosse, peraltro con la concomitanza di una riduzione

dell'albedo dovuta alla presenza di polveri sahariane sulla neve, il

manto nevoso attualmente presente potrebbe esaurirsi piuttosto

rapidamente nella seconda metà dell'estate almeno su parte del

ghiacciaio, ma in ogni caso - salvo situazioni eccezionali a oggi non

prevedibili - le eventuali perdite di massa glaciale saranno

inferiori a quelle (drammatiche) di molti anni recenti.

Meno probabile invece il verificarsi di un bilancio di massa positivo,

come avvenuto - in 32 anni di misure - solo nell'anno idrologico

2000-01.

Staremo a vedere, e ne riparleremo a settembre.

Secondo l'emissione di giugno delle previsioni stagionali

multi-modello C3S, le probabilità che le temperature medie del

trimestre luglio-settembre 2024 ricadano nel terzile superiore della

distribuzione statistica, delineando un'estate molto calda, sono

superiori al 70% in Europa meridionale.

.JPG)

Il gruppo di lavoro impegnato nelle

misure del 5 giugno 2024 al Ghiacciaio Ciardoney: da sinistra,

Vittorio Saccoletto e Raffaella Miravalle (guardaparco

PNGP e rilevatori

AINEVA), Alessio

Golzio (socio SMI e meteorologo

Arpa Piemonte)

e Daniele Cat Berro

(SMI/Redazione Nimbus e

Comitato

Glaciologico Italiano).

gRAZIE A...

... IREN Energia

per il consueto e fondamentale supporto logistico alla missione, all'Ente

Parco nazionale Gran Paradiso per la collaborazione tramite il

proprio corpo di sorveglianza; al prof. Michele Freppaz

(docente di pedologia e nivologia all'Università di Torino), nonché a

Riccardo Scotti e Davide Colombarolli (Servizio

Glaciologico Lombardo) per la condivisione di informazioni, dati e

riflessioni sulle densità del manto nevoso.

Segui in in tempo reale la situazione

sul Ghiacciaio Ciardoney (dati

meteo e webcam)

Devolvi il 5 per mille alla SMI,

sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|