IL

CLIMA DEL

2014 IN ITALIA:

NUBI E PIOGGE INSISTENTI, MA MITEZZA RECORD

Daniele Cat Berro,

SMI / Redazione Nimbus

14 Gennaio 2015

Il clima del 2014 in Italia (e in buona parte d'Europa) è stato segnato

dall'anomala persistenza di flussi oceanici e mediterranei, in

prevalenza caldo-umidi, che hanno determinato frequente nuvolosità,

precipitazioni abbondanti, ma anche temperature medie eccezionalmente

elevate.

Le anomalie meteo-climatiche delle singole stagioni sono state già

riassunte in precedenti approfondimenti su Nimbusweb, in particolare:

Inverno: frequentissime perturbazioni e tepori, piene fluviali,

nevicate straordinarie sulle Alpi

Estate: nuvolosa, piovosa, e relativamente fresca al Nord

Autunno: piogge eccezionali al Settentrione, ma è anche

l'autunno più caldo dal

1800

Il Triveneto è stato una delle zone d'Italia più interessate

dall'eccesso di pioggia del 2014, a causa della sua posizione esposta

allo sbarramento orografico dei flussi umidi da Sud-Ovest ricorrenti

nell'ultimo anno. Qui gli allagamenti per l'esondazione del Piave a

Salgareda (Treviso)

il 6 novembre 2014 (f. Milos Lago).

Anomalie del geopotenziale alla superficie isobarica di 500 hPa (in alto)

e della pressione

al suolo (qui sopra) nel 2014

in Europa. Situazione più depressionaria della norma (trentennio 1981-2010) sull'Europa

occidentale, sede di ricorrenti saccature che hanno determinato numerose

fasi di scirocco o libeccio, e precipitazioni intense al Sud delle Alpi. Robusti

anticicloni hanno invece prevalso tra Scandinavia, Baltico e Russia

(Fonte:

ESRL-NOAA).

Nella tabella sottostante, ecco un riepilogo delle principali statistiche

termo-pluviometriche riferite al 2014 in alcuni osservatori

del Nord Italia (cliccare sulla tabella per ingrandirla; le celle

colorate indicano il raggiungimento o superamento dei precedenti record).

Temperature: anno più caldo dal 1800 in Italia

Pur in assenza di estremi canicolari

come quelli del 2003, il 2014 è stato l'anno più caldo nelle lunghe

serie di misura in Italia almeno dal 1800, con anomalie intorno a +2 °C.

Solo verso il 10 giugno un'ondata di calura ha portato temperature di

34-37 °C dalla Francia alla Germania al Centro-Nord Italia, per il resto

sono state soprattutto le temperature minime ad essere troppo tiepide

per la concomitanza di continue correnti miti e umide tra Ovest e Sud, e

le notti di conseguenza frequentemente nuvolose.

Rare le irruzioni fredde nordiche, le gelate e le nevicate a bassa

quota: nell'inverno

2013-14 ha quasi sempre piovuto sotto i 1000 m sulle Alpi (mentre al

di sopra l'innevamento era sovrabbondante, anche più di 3 m a 1500 m dal

Verbano alle Alpi Giulie), e pure nella prima metà di questo inverno

(2014-15) la neve è rimasta confinata in gran parte sopra i 2000 m, salvo la fugace

comparsa di fine dicembre fin sulle coste del Sud Italia.

Il nuovo primato di caldo a scala annuale è confermato da diversi

osservatori italiani dotati di lunghe serie di misura, da Genova

a Pontremoli, da Parma a Modena fino a Rovereto, Bolzano

e Trieste

(qui per la prima volta dal 1821 si è superata la soglia dei 16.0 °C di

media annua).

Lievemente meno eccezionale la situazione all'estremo Nord-Ovest,

rimasto un po' più al margine dei flussi caldi sciroccali: a Torino,

con media annua di 14.9 °C, non si sono raggiunti, sebbene per un

soffio, i primati di 15.0 °C del 2007 e 2011; e anche a Varese,

media di 14.1 °C, appena inferiore ai 14.2 °C del 2003.

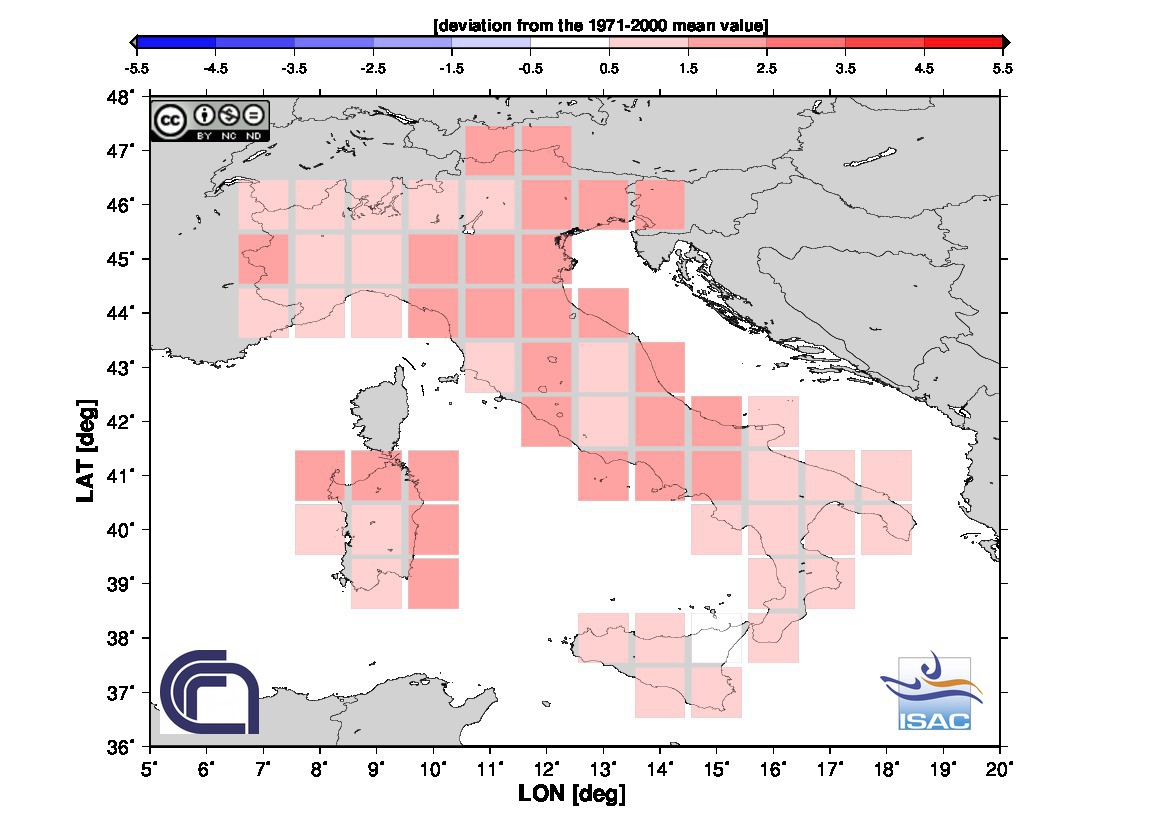

Anomalie termiche

annuali del 2014 in Italia. Su tutto il Paese è stato un anno più caldo

della media, con deviazioni in gran parte tra +0.5 e +2 °C, e a livello

nazionale si è trattato dell'anno più tiepido dal 1800 (fonte:

CNR-ISAC,

Bologna).

Solo i mesi estivi sono

stati relativamente freschi (anomalia -0.5 °C in luglio; situazione

normale in agosto), per il resto hanno nettamente prevalso gli eccessi

termici, e soprattutto ottobre e novembre hanno contribuito al

raggiungimento del nuovo primato nazionale di anno più caldo (fonte:

CNR-ISAC,

Bologna).

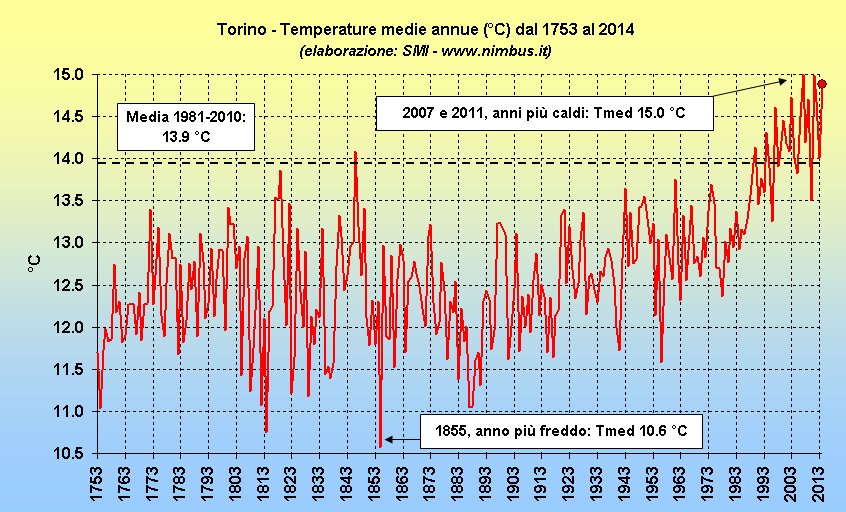

Serie delle temperature

medie annue a Torino, Modena e Genova.

Nel capoluogo piemontese, forse a causa della maggiore nuvolosità e

dell'influenza un po' più marginale dei flussi sciroccali, l'anno si è

collocato "solo" in terza posizione tra i più caldi dal 1753, con media

di 14.9 °C, senza riuscire a raggiungere, benché sul filo del decimo di °C,

i casi del 2007 e 2011. A Modena e Genova, invece, il 2014 ha superato i precedenti record

rispettivamente del 2007 e del 1994-2011.

Elenchi dei dieci anni più caldi in alcune lunghe serie di misura

termometrica. Il 2014 ha assunto la terza posizione a Torino, la prima

invece a Pontremoli e Modena, ma anche in altri osservatori come Parma,

Genova e Trieste.

Si noti come nelle classifiche non vi sia alcun caso anteriore al 1994,

a indicare la forte tendenza recente al riscaldamento.

Inoltre,

secondo gruppi di lavoro indipendenti (del Royal Netherlands

Meteorological Institute, Università di Oxford e Melbourne, e Australia

National University), in base alle informazioni derivanti da dati

strumentali e proxy-data come quelli dendrocronologici, il 2014 è stato

molto probabilmente l'anno più caldo da cinque secoli in Europa,

superando il precedente massimo del 2007 con un'anomalia termica che

fino a cent'anni fa, senza significativo effetto serra antropogenico,

avrebbe avuto una probabilità di verificarsi inferiore a uno su

diecimila.

Precipitazioni: in forte eccesso soprattutto al Nord

A scala nazionale vi è stato un

eccesso di precipitazioni del 16% secondo il

CNR-ISAC,

ma - stante la ricorrenza degli apporti d'aria umida atlantica e

mediterranea, in prevalenza da Sud-Ovest - grandi quantità d'acqua

sono cadute soprattutto sull'arco ligure-apuano-tirrenico, e dalla

Lombardia al Triveneto, dove l'anno è risultato tra i più piovosi

nelle lunghe serie di misura.

A Genova (osservatorio di Via

Balbi) si sono raccolti ben 1902 mm, 8° caso dal 1833;

a Imperia (osservatorio comunale), 1317 mm, 4° posto dal 1876, in

particolare a causa delle

piogge eccezionali dell'autunno (468 mm solo in novembre).

A Pontremoli (Lunigiana), 2572 mm, 4° posto dal 1920, con un

certo distacco dal primato di 2711 mm del 1937.

Meno eccezionali, sebbene sempre eccessive, le piogge sul versante

padano dal Torinese all'Emilia, zone rimaste leggermente sottovento ad

Alpi Marittime e Appennini rispetto ai venti umidi sud-occidentali:

totali annui di 1308 mm a Torino (7° posto dal 1803), 1053 mm a

Parma (10° posto dal 1878) e 870 mm a Modena (23°

anno più piovoso dal 1830, nonostante l’alluvione di Bomporto a

gennaio).

La piovosità è tornata straordinaria dalla Lombardia verso Est:

2646 mm a Varese (anno più piovoso nella serie del Centro

Geofisico Prealpino, cominciata nel 1967); 1645 mm a Milano-Lambrate,

quantità mai osservata dal 1778 all'osservatorio di Brera (dove

purtroppo ora le piogge non sono più misurate), 1548 mm a Rovereto, 2040 mm a Pordenone,

2293 mm a Belluno, anche questi nuovi primati, per non parlare

dei 5400 mm di Musi (Udine), eccezionali anche per questa località delle

Prealpi Giulie, la più piovosa d'Italia (media 3300 mm).

A Bolzano 1065 mm, secondo anno più piovoso dal 1921.

Molta pioggia è caduta anche in varie zone del Sud: 863 mm a Palermo

contro una media di 539, quinto anno più bagnato dal 1797.

Pure il numero di giorni piovosi è stato straordinario. Nell'insieme

dell'anno è piovuto circa un giorno su tre al Nord, e in alcuni

casi sono stati avvicinati o superati i primati precedenti di

frequenza degli episodi di precipitazione: ad esempio, 135 giorni con

almeno 1 mm a Varese (prossimo al record di 137 giorni del 1972),

109 giorni a Bolzano e 134 a Pordenone (nuovi massimi

rispettivamente dal 1921 e dal 1917).

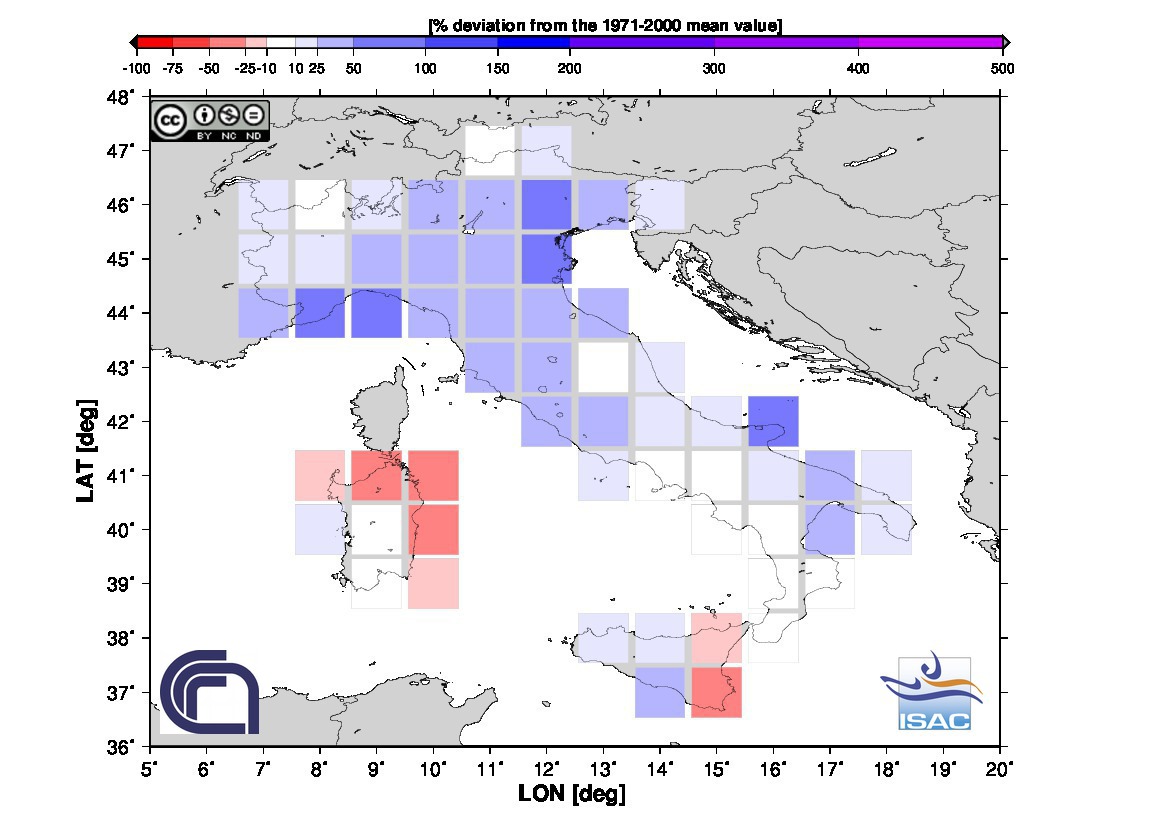

Anomalie pluviometriche

in Italia nel 2014: solo la Sardegna e parte della Sicilia hanno visto

una carenza di precipitazioni, altrove gli apporti sono stati

ovunque superiori al consueto, in particolare in Liguria e al Nord-Est,

tra le zone più esposte allo sbarramento orografico dei continui flussi

umidi da Sud-Ovest che hanno caratterizzato l'annata.

A scala nazionale, eccesso pari al 16% rispetto al 1971-2000, e l'anno

si è collocato al 39° posto tra i più umidi dal 1800 (fonte:

ISAC-CNR, Bologna).

Posizione del 2014 negli elenchi dei 10 anni più ricchi di

precipitazioni in alcune località italiane. A Torino l'anno si è

collocato al 7° posto, con 1308 mm di pioggia e neve fusa (ben lontano

dal primato di 1753 mm del 1810); più anomala la situazione a Imperia e

Pontremoli, in entrambi i casi l'anno si è posizionato quarto (1317 e

2572 mm, rispettivamente); seconda posizione dal 1921 a Bolzano con 1065

mm; infine a Belluno, con 2293 mm, è stato

ampiamente superato il precedente record del 2010 (1968 mm), benché in

una serie di soli 65 anni.

Caratteristiche di rilievo del 2014 sono

state anche - parallelamente all'elevata quantità e frequenza delle

precipitazioni - la scarsità di soleggiamento e l'intensa

nuvolosità.

Prendiamo come riferimento la situazione all'osservatorio

SMI di Pontremoli (grafici qui sotto):

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 si sono totalizzate 1913 ore

soleggiate (eliofania assoluta), pari al 43% di quanto

possibile nell'ipotesi di cielo sempre sereno (eliofania relativa),

avvicinandosi al minimo di 1891 ore del 2002, nella breve serie

iniziata nel 1995.

Nuovo primato invece per la nuvolosità, mai così intensa

dall'inizio delle osservazioni a vista nel 1976, pari a una media di 5.8

decimi di cielo coperto, superando i precedenti massimi di 5.7 decimi

del 1977, 1987, 1996 e 2010.

All'osservatorio di

Pontremoli la durata totale del soleggiamento nel 2014 è stata molto

bassa, solo 1913 ore, prossima al minimo ventennale di 1891 ore del

2002,

a fronte di un valor medio di 2150 ore.

La nuvolosità è stata la più intensa dal 1976, con media annua di 5.8

decimi di cielo coperto.

Quale ruolo ha il riscaldamento globale

in queste anomalie?

L'impronta dell'effetto serra antropico

si può ritenere inequivocabile nel caldo record del 2014, mentre

un'eventuale connessione con frequenza e intensità delle

precipitazioni – molto più variabili nel tempo e nello spazio - è

per ora più difficile da individuare.

Ad essere sicuramente cambiata è la vulnerabilità del territorio, sempre

più infrastrutturato e suscettibile di danni in occasione di nubifragi,

come quelli che hanno determinato l'alluvione-lampo di Refrontolo

(Treviso) la sera del 2 agosto, quelli che hanno rovesciato 450 mm di

pioggia dal 7 all'11 ottobre a Genova, 200 mm in 6 ore sull'Appennino il

13 ottobre, causa dell'alluvione a Parma, e 800-1000 mm in novembre su

Lago Maggiore e Appennino ligure, con la grande piena del Po e dei laghi

prealpini.

Le anomalie del 2014 in altri paesi europei

Francia: anno più caldo dal 1900, con 1.2 °C sopra media

Svizzera: anno più caldo dal 1864, eccesso di 1.3 °C

Austria: di gran lunga l'anno più caldo dal 1768

Germania: anche lì, nuovo primato di temperatura media annua dal

1900

L'anno più caldo anche nel mondo

In attesa degli aggiornamenti

NOAA-NCDC e

NASA-GISS,

la

Japan Meteorological Agency ha già diramato un comunicato in cui

segnala che, secondo il proprio data-set di temperature globali, il

2014 risulta l'anno più caldo nel mondo con anomalie di +0.27 °C

rispetto al 1981-2010 e +0.63 °C rispetto alla media del XX secolo. E

ciò nonostante l'assenza dell'effetto surriscaldante di "El Niño",

che finora era stato invece determinante nel contribuire ai precedenti

primati di caldo a scala planetaria, ad esempio nel 1998.

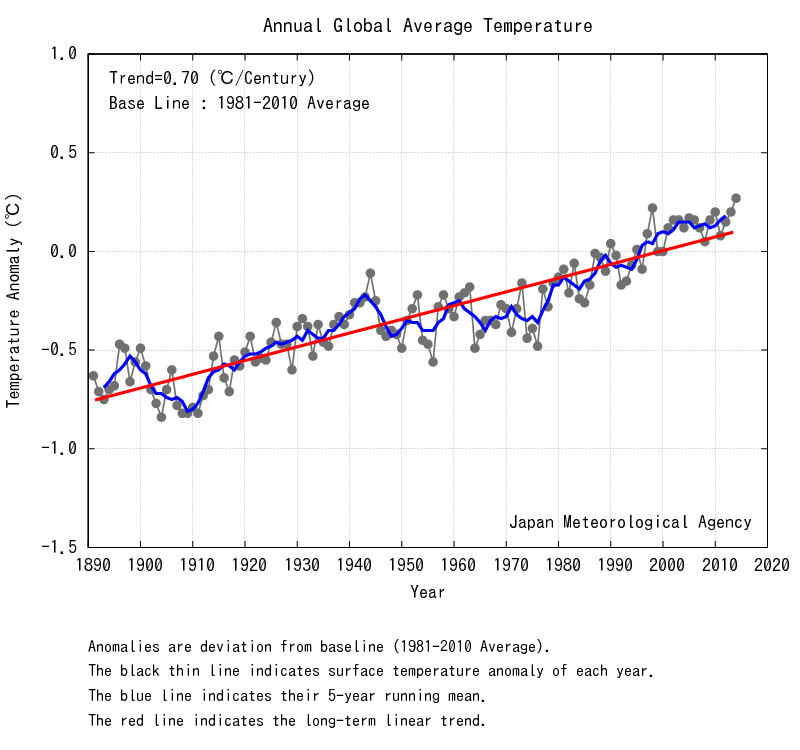

Serie delle temperature

medie annue globali, data-set della

Japan Meteorological Agency:

il 2014 risulta l'anno più caldo dal 1891 a scala planetaria con

deviazione di 0.27 °C rispetto al 1981-2010, superando il precedente

primato del 1998. Evidente la tendenza al riscaldamento, più marcata

dagli Anni 1980.

RINGRAZIAMENTI

La redazione di Nimbus ringrazia tutti i numerosi collaboratori ed enti

che hanno trasmesso i dati, ma in particolare Luca Lombroso (Osservatorio

Geofisico di Modena), Maurizio Ratti (Pontremoli), Roberto Pedemonte

(Genova), Carlo Montini (Osservatorio meteo-sismico di Imperia), Paolo

Fantini (Osservatorio Università di Parma), Paolo Valisa (Centro

Geofisico Prealpino, Varese), Alessio Bozzo (Rovereto), Claudio Mutinelli

(Ufficio

Idrografico Provincia Autonoma di Bolzano), Bruno Renon

(ARPA Veneto),

inoltre ARPA

Piemonte, ARPA

Lombardia, OSMER -

Friuli Venezia Giulia.

Devolvi il 5 per mille alla SMI!

Sosterrai

le ricerche su scienze dell'atmosfera, clima e ghiacciai,

e la salvaguardia degli osservatori meteorologici storici

|